數字經濟推動產業融合的內在機制及多維效應分析

潘玉蘭 李先東

摘要:在數字經濟嵌入農業產業的浪潮中,如何通過數字經濟推進產業融合是鄉村振興的重要問題。本文以流動空間理論為邏輯基礎,構建“運營革新—產業融合”分析框架,以盒馬鮮生為例,闡述數字經濟與產業融合的內在機制。研究表明:(1)數字經濟通過營造高賦能的網絡空間重組了農產品價值,具體表現在數字經濟從要素配置效率提升、產業間互聯互通、產品價值重構機制推動農業與二三產業的關系彌合。(2)農業與二三產業的關系彌合后激發了農產品市場擴散效應、促進了“生產+消費”正循環和提升了生態產品價值。因此,需要聚焦數商興農助力鄉村蝶變,推動數字經濟與鄉村產業有效銜接,進而有效促進鄉村產業振興。

關鍵詞:數字經濟 產業融合 多維效應

*基金項目:教育部人文社科基金青年項目,生態脆弱區農業產業融合發展研究(22YJC790063)。

近年來,互聯網、大數據、云計算等技術日益融入農業領域,與農業農村經濟深度融合。推進農業產業融合發展是我國農業農村轉型發展的必然選擇,是構建現代化農業產業體系的關鍵舉措。歷年中央一號文件多次強調深化一二三產業融合,科學有效構建農業產業利益分配機制,以此推進產業興旺。黨的二十大進一步強調,要推動數字經濟與實體經濟融合。構筑農村新產業、新業態和新模式的制度建設,穩中帶快地推動農民增產增收。農業產業融合在優化產業供應鏈、提升產品附加值和共享產業發展福利等方面的重要作用逐漸受到各級政府的重視,而數字技術的特殊性嚴重影響農業產業的發展。

一、理論分析與案例選擇

(一)理論分析

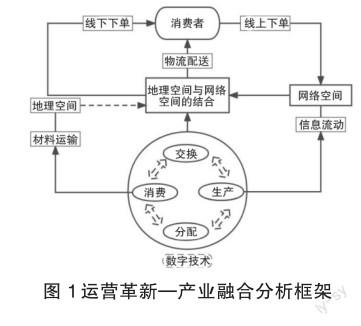

空間是反映信息時代人類社會生存和智能發展水平的基本范疇和主要參數。計算機技術滲透到社會各領域,逐漸將人類活動從線下轉移到線上,改變人類社會所賴以生存的空間。社會學曼紐爾·卡斯特是最早關注信息技術與社會構成的互動,他認為流動空間以通訊網絡為基礎,使現實中特定的空間場所與網絡連接起來,打破了傳統的空間距離障礙和時間限制,重新界定了現實空間的功能及意義,實現了對地理空間與網絡空間關系的生產、共享與再造。流動空間的構成層次有三個:一是電子通信網絡,二是生產基地或交換中心為節點,三是占支配地位的管理精英空間組織。由于規模經濟和網絡效應的存在電子通信網絡嵌入社會各個領域,在物流業當中,網絡技術聯通供應鏈上下游,改變了商品流通形式、商業空間結構、商貿流通業。數字嵌入引致的基本要素、作用形態以及相應的實踐活動機制發生變化。因而,本文基于流動空間理論,構建運營革新——產業融合的分析框架(圖1)。

流動空間以電子通信網絡為支撐,通過流動來克服地點的束縛,使得資源更高效配置。數字技術對經濟社會各領域的生產、交換、消費各環節的加速滲透,可強化信息流對物質流和資金流的引導。其次,流動空間轉型是地理空間與網絡空間交互的過程,要素流動使多元能動主體發揮不同的賦能性,產業間融合并呈現出新業態。最后,數字技術滲透農業產業必然給相關行動者帶來行為變化和范式變遷,從而決定運營革新,運用數字技術打通農業上下游產業鏈,指導農業生產、加工、運輸、銷售等全鏈路以需定產,形成穩定的供應關系,這一過程會促進產業融合。

(二)案例選擇

本研究主要探索數字經濟推動產業融合的過程,屬于“how”的問題,需要動態分析數字經濟如何在外部力量賦能下實現產業融合并激發多維效應,充分展現內生發展動力如何被激發,采用案例研究是比較適合的,與多案例研究方法相比,單案例研究能夠更加深入情境,推演事件發生過程中的要素、關系、主體等,因此,本文采單案例的研究方法。

將盒馬鮮生作為研究案例,主要基于以下兩方面的思量:一方面,盒馬鮮生在建造階段就有效植入數字化手段,通過數據交換共享,可以更好地對生產過程進行監測控制,提前預判故障并提供智能化的維護和優化方案。這樣的特征在數字經濟領域具有很強的代表性,將其作為案例分析具有代表性。另一方面,盒馬在交換環節運用數字技術改造,助力產業鏈運營,盒馬一直堅持自建供應鏈、加工中心和種植基地,并且盒馬運用數字工具探索出一種推動農業高質量發展的訂單農業新模式—盒馬村,盒馬村的經驗對于具有類似資源稟賦結構的農村產業具有參照性。

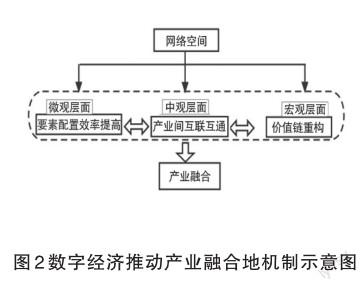

二、數字經濟推動產業融合的內在機制

首先,數字技術使地理空間和網絡空間的要素轉化為信息流,為新的生產與管理體系提供了組織基礎,網絡可突破原有的物理限制,從而使空間“流動”起來;其次,以供應鏈上的生產基地或交換中心為節點使產品“去地域化”,空間轉變導致地理空間與網絡空間關系的重組。最后,數字技術滲透農業產業必然給精英管理者帶來行為變化和范式變遷,流動空間是為精英管理者的邏輯和利益所塑造。于傳統銷售而言,數字經濟通過營造高賦能流動空間使得各產業從要素資源配置、產業間互聯互通、產品價格重構來實現產業融合(見圖2)。

(一)數字經濟降低要素配錯

數字經濟能夠改善區域資源要素錯配程度。數字經濟的發展促使各類要素的轉移,二三產業更好地服務于第一產業,從而改善要素錯配。盒馬鮮生通過大數據、云計算、物聯網等新興技術使資本、信息、技術、影像、聲音和象征等流動,使市場、行業、企業、個人各主體聯結在一起。通過電子通訊指導農業生產、運輸、加工、銷售等整個流程,實現定制生產的訂單農業。平臺根據供應鏈傳遞的信息調整從生產到消費方案,降低由于信息不對稱造成的能源要素錯配,減少生產效率低下。

(二)數字經濟形成互聯互通的信息通道

數字技術具有正外部效應,有著公共物品的特有屬性,是非競爭性和非排他性共同作用的結果。數字要素根據易復制、零邊際成本、非損耗等特點,大大降低了不同使用主體的門檻,成為兼具非競爭性與非排他性的“準公共物品”。其滲透產業領域內,消除產業優質公共服務資源分布不均的空間限制,幫助他們零收入距離地獲取信息、技術、需求等有助于提升人力資本的信息,使各產業間信息互聯互通。盒馬村農戶依附于數字經濟,運用當地資源稟賦,打造生產生活生態深度融合發展的功能平臺,盤活利用各種閑置低效應的資源要素,推動形成新經濟業態和新商業模式。大數據、電子商務等數字技術和平臺經濟的推廣應用,使技術上不同產業、技術或者服務之間進行通信和運行,從而避免農產品價格的大幅度波動。

(三)數字經濟促進產品價值鏈重構

數字經濟作為平臺來實現價值系統的重構,促進數字經濟與實體經濟融合。數字化在爭奪產業鏈主導權的過程中,實現對供應鏈結構的重塑。傳統商品流通經過復雜環節導致收益在很多情況下被投資人不成比例的占有,客觀上形成新的“隱性剝奪”。數字經濟嵌入供應鏈之中,借助盒馬在電商領域所沉淀的運營海量用戶和成熟的線上營銷手段,對“隱性剝奪”具有一定的削弱作用。盒馬運用在電商領域所沉淀的軟硬實力,使用數據實時采集、處理、共享,從供應鏈、倉儲、配送形成完整的物流體系,實現決策的前移和智能化。數字化發展基于頂層設計持續改進,過程中既要解決技術迭代和運營革新問題,又要解決二者融合問題,這些都是產業融合價值的核心數字資產。此外,數字化構建了產業內外信息生態共享系統,強化了產業價值鏈的聚集性,以農產品為核心形成共享空間,加上農戶之間共享熟練勞動力和公共基礎設施,從而為農戶帶來規模報酬的遞增。

三、趨于融合的結果:多維效應

產業融合是技術與商業互動的結果,提高生產供給與需求之間的匹配效率。數字經濟下沉至農村社會并迅速擴張后,以電商為節點的生產和消費兩端在以電商產業為經濟增長渠道的市場運行中通過其間要素的聯動、能量的交換而相互影響作用。促使兩者間平衡支撐實現多維效應。在場域內擴散了市場、構建生態鏈。(如圖3所示)

(一)農產品市場擴散效應分析

數字技術運用有效規避農業生產掉入發散型“蛛網模型”。蛛網模型顯示商品本期價格不影響本期供給,本期供給由上期價格決定。生鮮食品供給彈性大于需求彈性,價格波動比較頻繁。這種失衡狀態在競爭機制下不能恢復均衡,只會越來越向外發散,損害農產品生產者的利益,數字經濟通過降低交易成本和擴大銷售范圍來提高市場占比,5G物聯網不僅可以為農業生產者、銷售商和普通用戶提供更高效、更便捷、更準確的農產品質量安全信息,還可以提高農產品流通效率。盒馬鮮生通過盒馬市場下沉、數據驅動、爭取流量扶持等方式快速打開全國市場,提高農產品品牌化和數字化速度。在擴大銷售范圍方面,盒馬將地方特色農產品利用互聯網技術建立大數據平臺,動態分析市場變化,精準定位消費需求,實現精準營銷。在提升農產品附加值方面,盒馬村重點回歸到農產品種植、產品包裝和倉儲的建設,以及品牌護城河的打造上。同時品牌化轉型將集中發生在供應商、渠道商身上。供應商逐漸意識到了品牌效應帶來附加值提升,消費者對品牌溢價和高附加值商品的購買意愿較高。

(二)數字經濟助力“生產+消費”正循環

以電商為節點的生產和消費兩端在市場運行中通過其間信息流動、資本流動、技術流動、人口流動、商品流動相互影響作用。并且隨著數字經濟嵌入帶來的技術進步效應,提升農業經營管理技術效率和生產率。當地農產品銷售好的地區,線上消費增長的趨勢也更強,在新疆地區,新零售模式的普及,持續激發消費市場新活力。與此同時,生鮮食品消費倍數增長,農村地區網絡消費額增速高于所在城市的增速,成為消費增量的重要動力。

新疆水果暢銷全國,第二屆盒馬新疆水果節期間,全國27座城市近300家盒馬門店將會陸續上架20種新疆水果,總量約3500噸,成為備受消費者認可的地標農產品,農產品在生產層面提升農戶收入。在消費層面也能看到生產、生活多方面的消費增長,在廠商所需的生產、包裝材料方面,保持了連年增長的勢頭。此外生鮮食品的消費增長反映了居民生活水平提升,人們“吃得更好”,健康保健的意識更強,隨著收入提升從而提升消費信心,形成“生產+消費”正循環的態勢。

(三)生態產品價值效應分析

數字經濟提升生態產品價值轉化效率,數字經濟通過要素集聚、產業聯動、技術滲透和體制創新等,依托農村進行跨界的集約化配置,最終實現內部化,通過市場調控與政府引導在各自的邏輯框架內對電商發展進行推動,切實撬動生態產品價值高效轉換。

盒馬倡導全鏈路合作伙伴共同打造綠色低碳生態體系,培育消費市場的綠色生活方式,持續優化生產端的綠色種植,創造面向消費者市場的優質綠色供給。截至目前,盒馬已在全國建成100個有機基地,30個有機盒馬村,100款有機產品。通過訂單農業打通供應鏈上下游,優化采購成本,提升供應穩定性,盒馬把國內有機菜的市場價格大幅降低了30%—40%,切實為消費者帶來了平價的有機菜,推動有機農業健康發展。企業在運營過程中需要借助電商平臺傳播,用數字化手段加速產業間的彌合。

四、結論和建議

(一)結論

數字經濟推動產業融合發展具有較強的時代價值和科學意義,對推進農村產業興旺,落實鄉村振興戰略發展需要意義重大。本文以流動空間理論為邏輯基礎,構建“運營革新—產業融合”分析框架,用以引導對數字經濟與產業融合的機制分析,研究發現:(1)數字經濟通過營造高賦能的網絡空間重組了農產品價值,具體表現在農數字經濟從要素配置效率提升、產業間互聯互通、產品價值重構機制推動農業與二三產業的關系逐漸彌合。(2)農業與二三產業的關系彌合后激發了農產品市場擴散效應、促進了“生產+消費”正循環和提升了生態產品價值。

(二)建議

本文根據上述研究結論提出以下政策建議,一是完善鄉村產業供應鏈基礎設施,打造產業鏈“流動空間”。運用數字技術打通農業上下游產業鏈,指導農業生產、加工、運輸、銷售等全鏈路以需定產,與盒馬形成穩定的供應關系,發展數字農業的典型村莊。將傳統農產品的育種、加工、流通、銷售納入產業數字化軌道線上、線下與現代物流的結合,能夠讓物流履約、流程優化變得智能化。二是培育鄉村新業態,品牌持續賦能。把數值化植入農業生產過程,通過消費分層實現農產品價值最大化,進而推動整個產業鏈提質升級,實現產業互聯網和產業的深度融合。立足當地資源稟賦,激發鄉村旅游、休閑農業、民宿經濟等鄉村新業態蓬勃興起,三產之間融合是助力生態產品價值開拓更加廣闊的銷售市場的重要路徑。為農民增收創造了新的機會和空間,拓寬農村商品與服務的展示和銷售渠道。同時發揮當地特色農產品的品牌效應,實現農產品增值。三是構建優質高效的運營體系,培育鄉村數字型人才。構建優質高效運營系統,有效推動現代服務業數字技術和現代農業深度融合,增強產業鏈和供應鏈相互支撐,促進產業融合發展,是助力中國農業現代化轉型,實現農業高質量發展的重要途徑。將多元主體引入規范化、統一化、集約化的生產經營系統之中,開展多種形式的技能培訓,通過知識溢出效應提高電商在農業生產中的數字技術應用能力。

參考文獻:

[1]董永剛.基于蛛網模型的食用菌價格波動預測——以平菇為例[J].中國食用菌,2019,38(07):128-132.

[2]孫俊娜,胡文濤,汪三貴.數字技術賦能農民增收:作用機理、理論闡釋與推進方略[J].改革,2023(06):73-82.

[3]曼紐爾·卡斯特.網絡社會的崛起[M].北京:社會科學文獻出版社, 2001.

[4]肖靜華.企業跨體系數字化轉型與管理適應性變革[J].改革,2020(04):37-49.

[5]陳國軍,王國恩.“盒馬村”的“流空間”透視:數字農業經濟驅動下的農業農村現代化發展重構[J].農業經濟問題,2023,(01):88-107.

[6]梁樹廣,馬中東.農業產業融合的關聯度、路徑與效應分析[J].經濟體制改革,2017(06):79-84.

[7]李乾,蘆千文,王玉斌.農村一二三產業融合發展與農民增收的互動機制研究[J].經濟體制改革,2018(04):96-101.

[8]姜博.產業融合、網絡嵌入與中國制造業創新[J].社會科學,2020,(07): 74-85.

[9]吳敬偉,江靜.產業融合、空間溢出與地區經濟增長[J].現代經濟探討,2021,(02):67-78.

[10]蔡躍洲.經濟循環中的循環數字化與數字循環化——信息、物質及資金等流轉視角的分析[J].學術研究, 2022(02):84-90+177.

(作者單位:新疆農業大學經濟管理學院)

責任編輯:宗宇翔