“破-引-立”育人模式在專業建設中的探索與實踐

王云琦 朱錦奇 王玉杰 程金花 張建聰 張興存

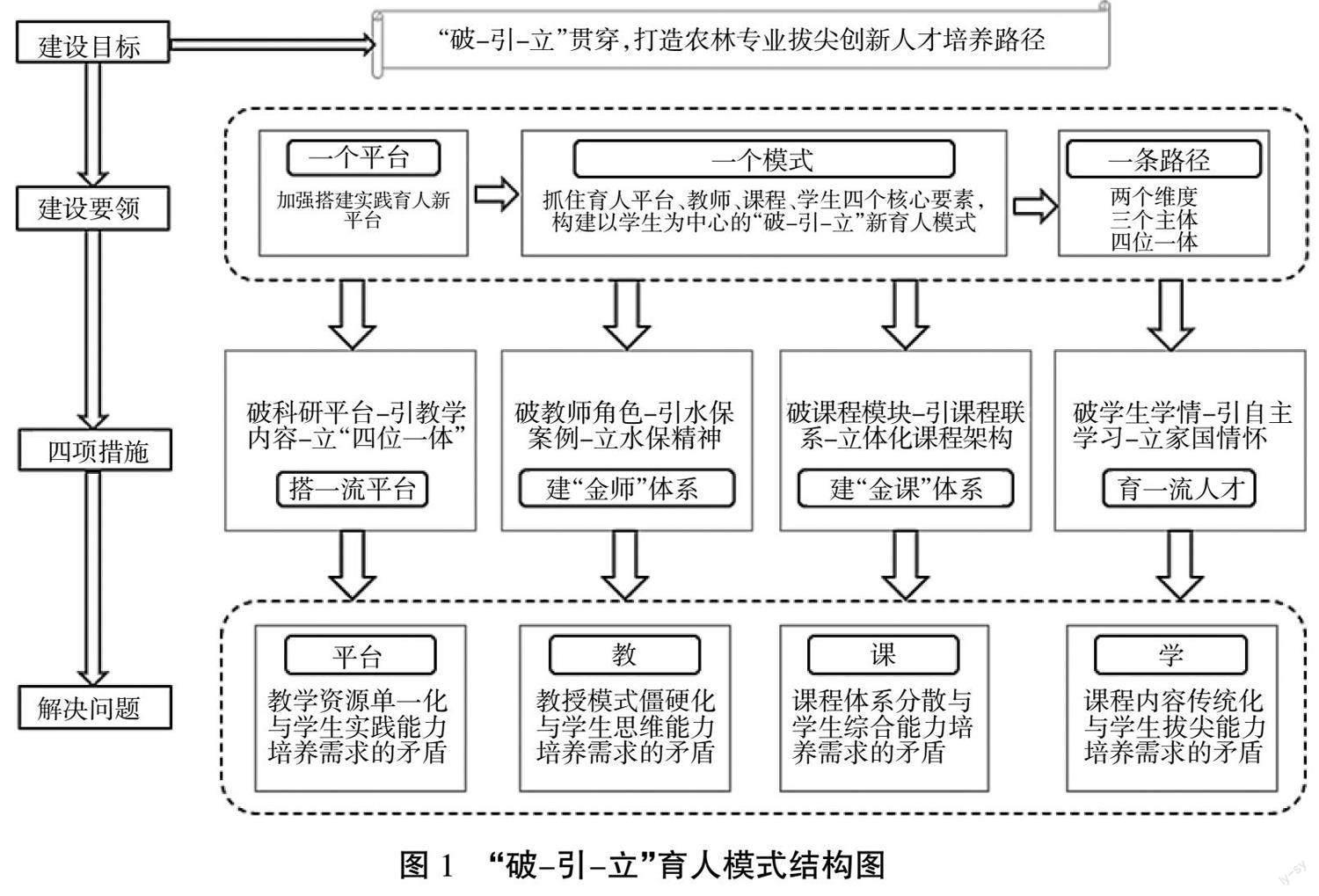

摘? 要:作者對標新農科對高水平人才培養體系的需求和本科教育對全面人才培養能力的要求,結合新時期大學生認知、心理和思維變化特點,以人才培養能力這一核心要素為突破,以“把精彩論文寫在大地上”的水保精神為引領,按照“以學生為中心、以問題為抓手,破-引-立貫穿,師生共進、教學互促”的研究思路,凝練出“一二三四”拔尖創新人才育人路徑,構建并實施“破-引-立”全過程育人模式,完善生態文明課題體系建設理論。育人模式有效地助力自然保護與環境生態類專業教學質量國家標準擬定,并推廣運用到了水土保持與荒漠化防治國家一流專業、自然地理與資源環境北京市一流專業和全國22所學校的56個專業與37門課程建設。

關鍵詞:生態文明;專業建設;育人模式;育人路徑;教學成果

中圖分類號:G642? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2023)25-0149-06

Abstract: The author benchmarks the demand of the new agricultural science for high-level talent training system and the requirements of undergraduate education for the comprehensive talent training ability, combines the cognitive, psychological and thinking changes of college students in the new era, takes the core element of talent training ability as a breakthrough, takes the water conservation spirit of "writing wonderful papers on the ground" as the guide, and condenses the "one-two-three-four" top-notch innovative talent education path in accordance with the research idea of "taking students as the center, taking the problem as the starting point, breaking-leading-standing through, teachers and students advancing together, and teaching mutual promotion". It has built and implemented the whole process education model of "breaking-leading-standing", and improved the theory of ecological civilization project system construction. The education model has effectively helped the formulation of national standards for the teaching quality of nature conservation and environmental ecology majors, and has been popularized and applied to the construction of 56 majors and 37 courses in the national first-class majors of soil and water conservation and desertification control, the first-class majors of physical geography and resource environment in Beijing, and 22 schools across the country.

Keywords: ecological civilization; professional construction; education model; educational path; teaching results

黨的十九大將“建設美麗中國”提升到人類命運共同體理念的高度,提出“堅持推動構建人類命運共同體”[1],構筑尊崇自然、綠色發展的生態體系,把“生態文明建設”的目標提到一個新的高度[2-3]。自此之后,生態文明建設理念和舉措不斷完善,黨中央加快推進生態文明頂層設計和制度體系建設[4]。2019年,黨中央把黃河流域生態保護和高質量發展上升為國家戰略,要求堅持山水林田湖草沙系統綜合治理、系統治理、源頭治理[5],為高校參與生態文明建設提供了行動指南[6-7]。北京林業大學師生作為實現生態文明建設目標的踐行者,致力于培養一批對信仰堅定、基礎扎實、實踐能力突出的生態文明工程師[8]。

專業是高等教育人才培養的基本單元,課程是專業教育的核心要素[9-10],課程質量關系到能否為生態文明建設提供優質人才[11]。2018年,我國頒發的《關于加快建設高水平本科教育全面提高人才培養能力的意見》和《關于實施卓越教師培養計劃2.0的意見》等7個文件,為專業、課程、教師協同建設提出明確要求和行動指南。目前,國內外高校對具有生態文明特色的專業教學模式尚處于探索階段,還未形成理論、實踐和思政教育有效銜接、一體融合的課程體系[12-15]。本文以北京林業大學水土保持與荒漠化防治專業(以下簡稱“水保專業”)為例,對標國家生態文明建設人才需求,對標教學改革具體要求,以問題為導向,通過分析教學過程中的矛盾,探討建立教學-科研-實踐-思政“四位一體”的育人模式,完善生態文明課程體系建設理論,為培養支撐和引領生態文明建設的拔尖創新人才提供保障。

一? “破-引-立”育人模式內涵

在“五位一體”總體布局全面推進背景下,林業高校擔負著培養與國家生態文明建設需求或國家對林業功能新定位相適應的新時代林業人才的光榮使命[10]。“OBE+破-引-立”育人模式基于成果導向教育,按照大學生認知、心理和思維主體變化特點,針對傳統教學模式與時代發展和國家需求不相適應的矛盾,突出水保專業“把精彩論文祖國大地上”的教學特色,破解教學資源單一、教師角色單一、課程體系分散和學生學情不佳等難題,引入科研平臺、專業精神、系統理論和科學原則,立體化打造教學-科研-實踐-思政“四位一體”融合的新時代育人路徑,釋放課程育人、實踐育人、思政育人的協同效應。

二? “破-引-立”育人模式解決的教學問題

(一)? 平臺教學資源單一化與學生實踐能力培養需求的矛盾

育人過程中比較重視專業課教師在課堂中的講授,對課程實踐資源建設重視不夠,并存在非常重視實踐資源個體的建設、對多方資源重新組合使用不當;出現科學研究和課堂教學分家的現象及知識學習與思政教育分離情況;已有科研平臺資源利用率低,極大地限制了學生實踐能力的提升。

(二)? 教授模式僵硬化與學生思維能力培養需求的矛盾

長期以來,在課程教學中出現了重視教師個體的培養和發展,對育人團隊建設欠缺,在授課過程中主要采用傳統教材的教案,對當前“互聯網+”等信息化融合度不高,未緊跟時代發展。同時,還存在填鴨式教學,授課教師只進行了知識的傳遞,針對學生能力培養考慮不足,課程教學與學生學習之間出現了錯位現象,制約了學生思維能力的發展。

(三)? 課程體系分散與學生綜合能力培養需求的矛盾

各門課程體系架構出現統一化,課程自身特色被弱化;課程教學未成體系化,單一考究課程自身發展,導致學生學習思維單一化,綜合思維能力不足。學校教學過程中比較重視學生在學校教室里第一課堂的學習,對走出教室走向社會實踐的第二課堂學習考慮不足,這對學生綜合能力的提升存在較大的影響,同時還忽視了課程精準對接專業人才出口的需求,大大削弱了學生綜合能力的提升。

(四)? 課程內容傳統化與學生拔尖能力培養需求的矛盾

課堂教學內容和模式出現老舊傳統化情況,缺乏課程教學的創新性和趣味性,無法充分調動學生的學習興趣和熱情,逐漸使學生產生厭學和厭課情緒。授課教師在課堂教學中存在重視理論課程講解,課程實踐模塊被弱化的問題,還存在重視課堂課本知識的教授,課程知識涉及的深度素養和思政元素輸入不夠的問題,導致了學生學習的課程知識與實際出現的情況難于聯系,無法利用專業的知識去解決相關實際問題,使學生失去了對專業學習的熱情。

三? “破-引-立”育人模式實踐探索

“破-引-立”全過程育人在新農科建設背景下,落實立德樹人根本任務,精準把握水保專業教育存在的矛盾,按照“以學生為中心、以問題為抓手,破-引-立貫穿,師生共進、教學互促”的研究思路,根據學生成長規律,劃分破(大一)-引(大二、大三)-立(大四)三個階段,以培養服務新時代生態文明建設的拔尖創新人才的目標為一個導向(如圖1所示),從學生成長過程和教-學-用全過程兩個維度展開,師、課、生三個主體進階,教學-科研-實踐-思政四位系統推動,將學生綜合能力、專業能力、個性發展有機結合,夯實“把精彩論文寫在大地上”共同思想基礎,遞進式培育知農愛農型卓越農林人才,引領學生實現從知山知水到治山治水再到建設美麗中國的知識、能力和素養進階。在教學過程中主要分為以下四部分開展。

(一)? 破科研平臺-引教學內容-立“四位一體”,搭一流平臺

科研實驗平臺既承載著塑造學生系統思維和動手能力的責任,同時還肩負提高學生讀懂中國、讀懂世界的使命。針對教學資源單一與學生實踐能力培養需求的矛盾,水保專業從整合科研平臺資源出發,將北京林業大學水保專業分布于全國的5個國家、省部級野外科研平臺和7個科研基地引入課程設計,把全國主要生態功能區的野外定位站、科研基地和省部級以上實驗室,打造為學生課程拓展的戶外教室、科研鍛煉的實驗平臺、了解綠色文化的教育基地。學院在7個野外臺站建立臨時黨支部,在野外教學的協調組織、學生黨員作用發揮、支部紅色1+1共建等方面做出詳細規定,把專業教學和思政工作高度融合,形成協同效應,將黨的組織優勢轉化為教學改革的驅動引擎,提升了專業實踐育人能力(如圖2所示)。

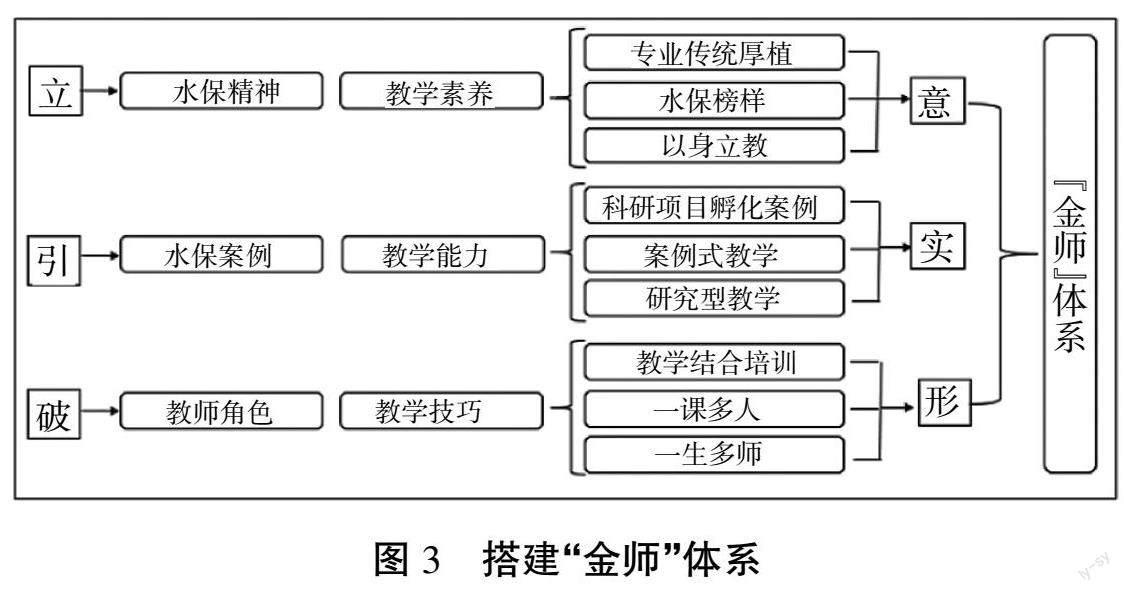

(二)? 破教師角色-引水保案例-立水保精神,建“金師”體系

興國先興教,興教必先強師。教師作為落實立德樹人根本任務的關鍵,應堅持守正創新,適應新時代、新要求[16]。因此,針對傳統的教學模式與學生思維能力培養需求的矛盾,水保專業著力破除教師單一授課角色,將知識講授者轉變為育人組織者,建立以名師、教研室主任和專業負責人引領的“一課多人”教學團隊,堅持“課程教學與培訓比賽相結合,舊課堂與新技術相融合”一條主線,促進青年教師“勵言”,打造傳統教學模式迭代升級的重要引擎。教學團隊把孵化項目作為教學內容創新的重要抓手,以課程研究項目帶動水保精神進課堂,帶動農科研究前沿與課程有機結合,促進課程教師“勵學”,增強課程的思想引領力和時代感召力。教學團隊將“把精彩論文寫在大地上”的學院傳統厚植于教師自身,鼓勵教師積極參與支教、指導暑期社會實踐項目,激勵教師在鍛煉中“立身”,發揚水保精神,做學生示范。“勵言”“勵學”“立身”三項行動構建了從教學技巧到教學能力再到教學素養的形-實-意進階的“金師”體系,為高等教育內涵式提供人才保障(如圖3所示)。

(三)? 破課程模塊-引課程聯系-立體化課程架構,建“金課”體系

統籌山水林田湖草沙系統治理,是深入貫徹落實習近平生態文明思想和黨的十九大精神的根本要求,是建設美麗中國、實現人與自然和諧共生的重要途徑[3,10]。水保專業立足培養生態文明建設主力軍的角色定位,系統構建“一體兩翼”的育人格局。理論課程根據“山水林田湖草沙”模塊重新破解,根據課程交互邏輯,引課程聯系,融合信息技術、科研案例、思政案例,加強專業核心知識和數據科學等前沿知識交叉融合,以小流域為單元,打造線下精品課、資源共享課、視頻公開課、虛擬仿真實驗課、國際前沿課和“一帶一路”全英文課程,搭建立體化核心課程矩陣。課堂外夯實突出專業教育的“第二課堂”,精心設計學科競賽輔導、社會實踐指導、大學生創新項目、水保學術論壇和水保文化講堂等模塊,達到學生專業素養、創新素養、人文素養訓練的有效銜接,打造點-面-體進階的“金課”體系,提升了學生綜合能力(如圖4所示)。

(四)? 破學生學情-引自主學習-立家國情懷,育一流人才

遵循學生認知、能力和素養遞進規律,破解學情,針對課程內容傳統化與學生拔尖能力培養需求的矛盾。按照從分散到系統,由理解到應用的原則,劃分大一破解認知階段,大二、大三引導能力階段,大四樹立情懷階段,分階段對學生進行精準培養,提升認知能力。“課前準備”中傳播水保文化,激發學生專業興趣;通過智慧化教學手段、多元化教學活動,讓學生成為課堂的參與者,引導自主學習,鍛煉動手能力。通過科教融合、思政引領等深化教學內容,提升學生學習興趣,組織“山水林田湖草沙”創新設計競賽,搭建本科論壇將教師科研項目、科學前沿孵化為可行的大學生研究項目,創建學院官方微信公眾號“北林水保資訊”介紹“水保榜樣”,全程全方位培育知-能-情進階的一流人才如圖5所示。

四? “破-引-立”育人模式成效

(一)? 學生課程獲得感增強

育人模式實踐后,筆者對水保專業學生開展問卷調查,統計結果情況反饋(圖6—圖11)出課堂專注度提升42.59%;知識掌握程度提高,試卷難度增加,成績未降低,差異化減小,成績滿意度達53.70%;學生達到課程預期程度提高,其中超乎預期27.78%;自主學習能力提升,專業素養提升,提升率92.59%,其中42.59%提升很大;科研能力提升,2016—2021年間指導大創項目24項;實踐能力提升,2016—2021年間指導畢業論文43篇;MOOC2018年第一期至2021年第四期課程在線學習人數持續增多。

(二)? 培育人才能力持續提升

在該模式指導下,水保專業形成了特色鮮明、機制完善的人才培養框架。育人平臺不斷升級,改造11個科研基地,新建7個實習實踐基地,成立7個野外臺站黨支部,新建2個思政實踐教育基地、80個就業實踐基地。“金師”體系持續完善,教學團隊成員所在支部被評為北京高校先進黨支部,團隊成員獲評北京市優質本科育人團隊骨干、國務院特貼專家、教育部教指委主任、國家一流專業負責人和北京市青年教學名師等。“金課”體系改革向縱深發展,目前帶領的教學團隊共同建成了國家級資源共享課、國家級視頻公開課、國家級虛擬仿真一流課程1門、北京市優質本科課程2門、北京市優質本科教材2本和北京市精品在線課程1門;入選教育部首批虛擬教研室建設試點和北京市課程思政示范課程項目,形成課政思政案例集1本,融合思政、科研的教案4本,出版國家級規劃教材1本,省部級規劃教材3本,1門課程獲評北京高校教師教書育人 “最美課堂”二等獎。

(三)? 人才質量連續攀升

在該模式實施后,水保專業學生理想信念、實踐能力創新能力與課程實現了良性互動。2017—2021屆學生獲得專業內外競賽獎勵28項,獲35項省部級以上榮譽稱號,獲北京高校紅色“1+1”示范活動一等獎等29項集體省部級以上榮譽,較2013—2017年增長65.7%。學生獲批省部級以上大學生創新創業項目數量比間2013—2017年增加36.8%,學生參加社會實踐參與率提升35%,進入研究課題人數提高了184%。2016—2021年本專業深造率均在70%以上,主要升學高校增多;就業率穩定在96%以上,學生成長為國家生態環境建設的骨干力量,其得到就業單位高度評價。

(四)? 社會影響力不斷擴大

該育人模式成功應用到教育部新農科關于自然保護與環境生態類本科專業一流專業和一流課程建設標準的研究中,并在全國高校教師發展CHED年會、全國高校教師網絡培訓中面向全國高校進行分享,在校內外培訓相關教師上百名,服務校內外相關專業學生大于50 000人次,對相關院校相應課程、教學大綱及專業方案修訂工作具有較好指導作用。

五? 結束語

生態文明建設關乎人類未來,在落實立德樹人根本任務具體實踐中,堅持“四個面向”,培養能適應生態建設需要、占領科技前沿的人才,方能發揮教育的基礎性、先導性和全局性作用[2-5]。筆者以教學-科研-實踐-思政“四位一體”全員育人的思路,分階段、全過程、遞進式破除教學改革矛盾問題,采用理論和實踐聯動機制、第一和第二課堂融合機制、教學能力保障機制和學生自我教育機制,有效地整合了校內外資源,形成了全員全過程全方位育人保障體系,打造了水土保持人才培養標準。通過本文提出“破-引-立”育人模式的實踐,學生掌握了完備、科學、前沿的知識體系和創新能力,具備了“知農興農”的專業情懷。該模式以課程培育名師,在課程建設中打造“金師”體系,構建高質量教育矩陣,建成了高質量的人才培養高地,助推了一流學科建設,可為適應新時代的自然保護與環境生態類專業人才培養模式提供借鑒參考。

參考文獻:

[1] 周宏春.新時期,新高度,新任務:對生態文明建設的思考[J].環境保護,2017,45(22):11-19.

[2] 姚書志,武建鑫,郝瑜.地方行業特色型高校一流學科建設方略——基于學科生態系統的視角[J].高等教育研究,2021,42(1):46-52.

[3] 張旭.心系中國夢致力于環境生態建設——記北京師范大學楊志峰教授[J].北京教育(高教版),2015(7):101-102.

[4] LIU S. Research on China's college entrance examination system reform: based on the perspective of educational ecology[J]. Fresenius Environmental Bulletin, 2021,30(2A):1837-1843.

[5] 杜玉波.怎樣建設中國特色的“雙一流”[J].中國高等教育,2017(19):11-13.

[6] 王洪元.培養拔尖創新林業人才 服務生態文明建設[J].中國高等教育,2019(5):17-18.

[7] LU M. Research on the approaches of ecological civilization education integrating ideological and political education[J]. Fresenius Environmental Bulletin, 2021,30(2A):2278-2284.

[8] 鄭夢真,張雷生.“一流本科教育”研究現狀及未來瞻望和預測[J].北京教育(高教),2021(5):23-27.

[9] 王英龍,李紅霞.課程思政對立德樹人成效的影響研究[J].中國大學教學,2021(12):69-73.

[10] 曾憲文.提高學生專業能力和綜合素質 構建全方位實踐育人平臺——文學與新聞學院實踐教學的探索[J].實踐教學行與思,2016(1):3-7

[11] 俞福麗.推進高校專業課程建設的意義、現狀與路徑探析[J].中國高等教育,2020(22):39-41.

[12] 龔克.擔起生態文明教育的歷史責任 培養建設美麗中國的一代新人[J].中國高教研究,2018(8):1-5.

[13] LIU J. Research on the construction strategy of green civilization moral education in colleges and universities from the perspective of ecological civilization[J]. Fresenius Environmental Bulletin, 2021,30(5):5220-5229.

[14] REN P, LIU X, LIU J. Research on construction of indicator system for evaluation of the ecological civilization education in Chinese universities[J]. Cognitive Systems Research, 2018,52:747-755.

[15] 宋亞峰,王世斌,潘海生.一流大學建設高校的學科生態與治理邏輯[J].高等教育研究,2019,40(12):26-34.

[16] 黃煦.創新育人模式 培育時代新人[J].教書育人,2018(34):17.