分散型鉬基催化劑在煤顯微組分與催化裂化油漿共加氫反應中的應用

涂椿滟,秦鵬偉,劉昌偉,黃 偉

(太原理工大學化學工程與技術學院,省部共建煤基能源清潔高效利用國家重點實驗室,太原 030024)

煤與劣質重油(如催化裂化油漿)加氫共處理技術能夠同時實現煤炭清潔高效轉化和重油加工利用,對降低我國石油對外依存度、保障國家能源安全具有重要意義[1-2]。煤與重油共加氫反應原料通常采用芳香度較高的重油與煤化程度較低的褐煤或次煙煤[3-5]。將不同等級煤作為原料和重油進行加氫共煉,最終獲得的煤轉化率有明顯差異[5],適宜于煤/油共煉的煤種選擇范圍有限。對于不同產地的煤,因化學組成、礦物質特征、顯微組分差別較大,導致其具有不同的反應性能。煤中有機顯微組分包括殼質組、鏡質組和惰質組,一般認為,低階煤中鏡質組和殼質組比熱穩定性較高的惰質組容易轉化,但有文獻報道在Fe基催化劑作用下,經原煤分離得到的純鏡質組(質量分數大于95%)與蒽油加氫共煉時的煤轉化率和油收率均低于原煤與蒽油加氫共煉時的煤轉化率和油收率[6-7]。目前關于煤顯微組分液化反應性的認識尚存在矛盾,有必要開展進一步的研究。

催化劑作為煤與重油加氫共處理的關鍵因素,在降低懸浮床工藝操作苛刻度、提升煤轉化深度、提高液體油收率和品質等方面發揮著重要作用。傳統加氫催化劑中的活性金屬組分包括Mo,Ni,Fe,Co,W等[8-12]。Fe系催化劑雖然價格低廉,但其催化活性相對較低,這導致煤直接液化的油收率偏低、固體殘渣量高[13-14]。Mo系催化劑的活性組分為具有S-Mo-S層狀結構的MoS2,活化H2的能力較強,加氫活性高。已有研究表明在渣油懸浮床加氫裂化中,分散型Mo催化劑表現出了良好的催化性能,催化劑前軀物分散在反應油中原位生成MoS2,其抑制焦炭生成能力和液體產率均優于Ni,Fe,Co催化劑[15-18]。因此,將分散型Mo基催化劑應用于煤與重油懸浮床加氫共處理中具有很大的潛力。

本研究首先制備四硫代鉬酸銨(MS),然后利用其與正辛基三甲基氯化銨之間的烷基取代反應合成正辛基三甲基硫代鉬酸銨(OT-MS)。通過X射線衍射(XRD)、電感耦合等離子體發射光譜(ICP-OES)、傅里葉變換紅外光譜(FTIR)、N2物理吸附和透射電子顯微鏡(TEM)對兩種分散型Mo催化劑進行結構分析。以涼水井原煤(LSJR)和催化裂化(FCC)油漿為反應原料,對比研究MS和OT-MS在煤與重油共加氫中的催化活性。以OT-MS為Mo催化劑前軀體,選取LSJR及其惰質組富集物(LSJ-I)和鏡質組富集物(LSJ-V)3種煤樣為原料,分別與FCC油漿進行共加氫反應,研究煤中顯微組分組成對共加氫產物分布及液體產物性質的影響。

1 實 驗

1.1 原 料

四水合鉬酸銨((NH4)6Mo7O24·4H2O),分析純,上海阿拉丁生化科技有限公司產品;氨水、正辛基三甲基氯化銨([C8H17(CH3)3]NCl,OTAC),均為分析純,上海麥克林生化科技有限公司產品;硫化銨水溶液、甲苯、正庚烷、乙醇,均為分析純,國藥集團化學試劑有限公司產品。

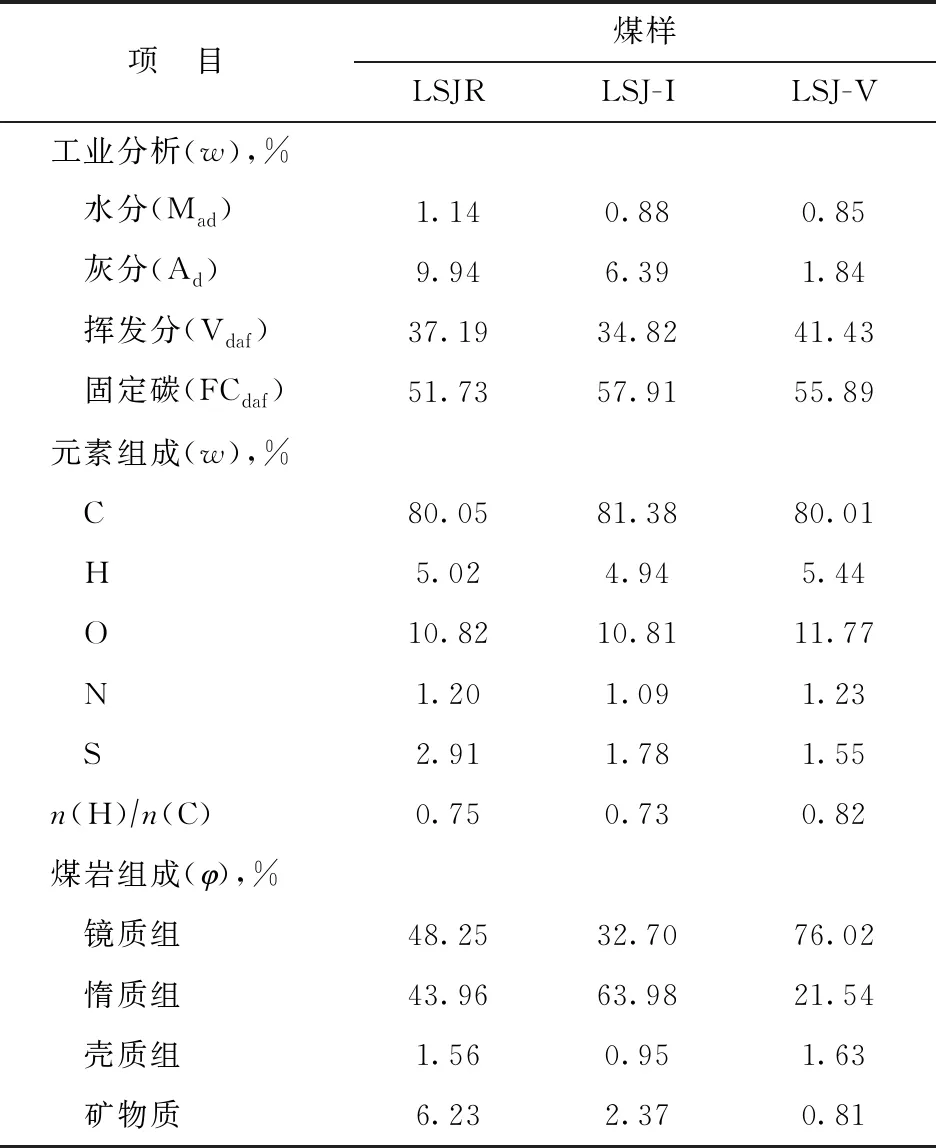

選取LSJR作為原料煤樣,對其進行煤顯微組分富集和宏量分離處理,得到純度較高的LSJ-I和LSJ-V,具體分離方法見文獻[19]。以上3種煤樣均用作煤與重油共煉原料,其工業分析、元素分析和煤巖分析結果見表1。試驗用油為陜西延長石油(集團)有限公司提供的FCC油漿,其具體性質見表2。

表1 實驗用煤的性質

表2 FCC油漿的性質

1.2 催化劑制備

將一定量四水合鉬酸銨溶解于氨水溶液中,以n(S)/n(Mo)為4∶1的比例加入硫化銨水溶液。將該混合物于70 ℃下攪拌1 h,然后在冰水浴中冷卻結晶。經冰水和冰乙醇洗滌、60 ℃真空干燥后得到紅棕色晶體MS。

取上述合成的MS樣品,加入到預先配制的OTAC水溶液中,其中n(OTAC)/n(Mo)為2.2∶1。將混合物在40 ℃下攪拌1 h,然后在冰水浴中冷卻,經洗滌、真空干燥得到OT-MS。

1.3 催化劑表征

采用D/max 2500型X射線衍射儀(日本Rigaku公司產品)對樣品進行物相分析,Cu鈀Kα射線,掃描速率為4(°)/min,采集范圍為5°~70°。樣品中Mo含量在Agilent 730 ICP-OES光譜儀(美國Agilent公司產品)上進行測定。紅外光譜表征在Tensor 27型紅外光譜儀(德國Bruker公司產品)上進行,掃描范圍為400~4 000 cm-1。利用Quadrasorb SI型物理吸附分析儀(美國Quantachrome公司產品)測定樣品的比表面積和孔徑分布,N2吸附-脫附試驗在液氮溫度下進行。利用JEM-2100F型透射電子顯微鏡(TEM,日本JEOL公司產品)觀察樣品中MoS2晶粒的形貌,隨機拍攝15張照片,至少統計500個MoS2晶粒。

1.4 煤與重油加氫共煉反應

煤與重油加氫共煉反應在100 mL高壓釜中進行。稱取6.0 g原料煤(干基煤)、18.0 g FCC油漿裝入反應釜中,催化劑添加量(以Mo金屬計)為反應原料總質量的0.1%。將釜內空氣置換干凈后,通入H2充壓至8.0 MPa。開啟攪拌和加熱,攪拌速率為800 r/min,在420 ℃下反應60 min后結束。待釜內溫度降至室溫后,收集釜內所有產物。使用甲苯對部分液-固產物進行索氏抽提,甲苯不溶物為固體殘渣,對殘渣進行燒灰分析。按照下式計算氣體收率yG、液體收率yL、固體收率yS以及干基無灰煤轉化率x。

(1)

(2)

yG=100%-yL-yS

(3)

(4)

式中:m0為原料干基煤和FCC油漿的總質量,g;m1為液-固產物總質量,g;ws為液-固產物中所含固體殘渣的質量分數,%;mdaf為干基無灰煤質量,g;wash為固體殘渣中灰分的質量分數,%。

2 結果與討論

2.1 催化劑的表征分析

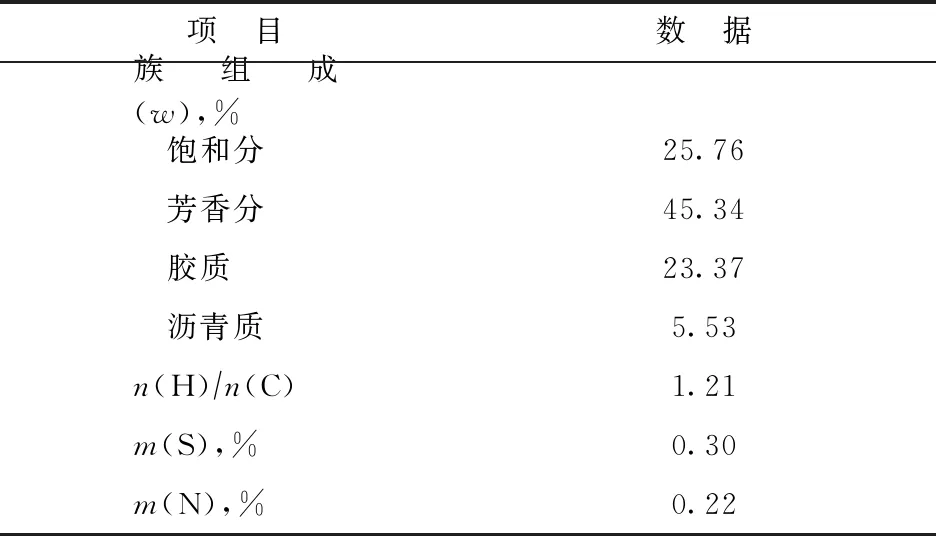

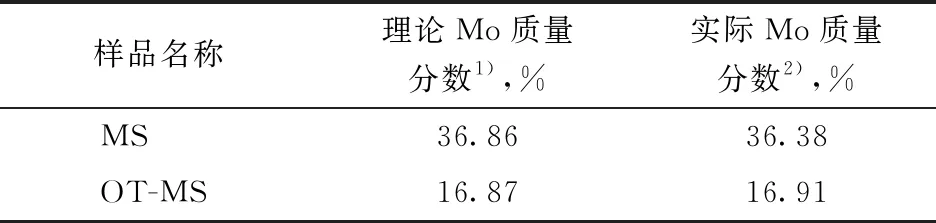

圖1為合成的兩種Mo催化劑前軀體MS和OT-MS的XRD圖譜。由圖1可知,MS樣品在2θ為14.5°,17.2°,18.5°,23.5°,25.2°,31.6°等處出現明顯的歸屬于(NH4)2MoS4物種的衍射峰,峰形尖銳,表明合成的MS結晶性較好。OT-MS樣品中并未觀察到明顯的特征衍射峰,呈現無定形狀態。表3列出了兩種催化劑前軀體中Mo的理論含量和ICP-OES分析結果,其中MS和OT-MS的理論Mo含量分別根據其化學式(NH4)2MoS4和[C8H17N(CH3)3]2MoS4進行計算。由表3可見,兩種催化劑前軀體中Mo含量的實測值均與理論值符合較好。結合XRD分析結果可知,合成的催化劑前軀體純度較高。將上述兩種Mo催化劑前軀體樣品在氫氣氣氛中于420 ℃溫度下處理1 h,MS和OT-MS的熱分解產物分別記作MS-c、OT-MS-c。從圖1可以看出,MS-c樣品在2θ分別為14.1°,33.5°,59.1°處的衍射峰對應MoS2物種的(002),(100),(110)晶面[20],峰形較寬,而OT-MS-c樣品僅在2θ為33.5°和59.1°處呈現微弱的MoS2特征衍射峰,這表明兩種催化劑前軀體受熱分解后均轉變成MoS2微晶,且OT-MS-c中MoS2晶粒粒徑更小。

圖1 催化劑前軀體MS、OT-MS及其分解產物MS-c、OT-MS-c的XRD圖譜

表3 催化劑前軀體MS和OT-MS中Mo的理論含量和實際含量

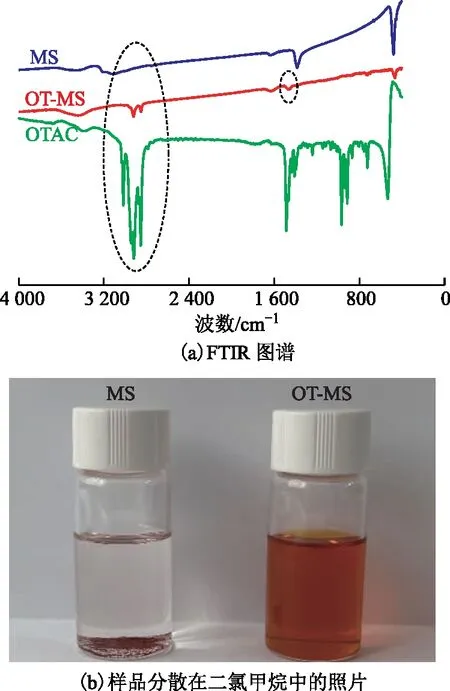

對兩種Mo基催化劑前軀體進行FTIR表征,結果如圖2(a)所示。由圖2(a)可以看出,不同于MS樣品,OT-MS在波數為2 922 cm-1和2 850 cm-1處有明顯的吸收峰,分別代表—CH2的不對稱和對稱伸縮振動,還在波數為1 463 cm-1處有—CH2的彎曲振動吸收,進一步說明OT-MS中存在烷基鏈結構。MS的Mo—S鍵伸縮振動出現在波數為480 cm-1附近,峰形尖銳,而OT-MS則在較低波數467 cm-1處呈現Mo—S鍵的伸縮振動吸收,且強度較弱,這暗示了將烷基基團引入MS后,因烷基相較于氫原子的供電子效應更強,使得Mo—S鍵強度變弱[21]。圖2(b)為兩種Mo基催化劑前軀體分散在二氯甲烷中的照片。由圖2(b)可見,MS不溶于二氯甲烷且沉積在底部,而OT-MS則形成了澄清的棕紅色溶液,說明催化劑前軀體OT-MS具有良好的油溶性。

圖2 催化劑前軀體MS、OT-MS的FTIR譜圖及其分散在二氯甲烷中的照片

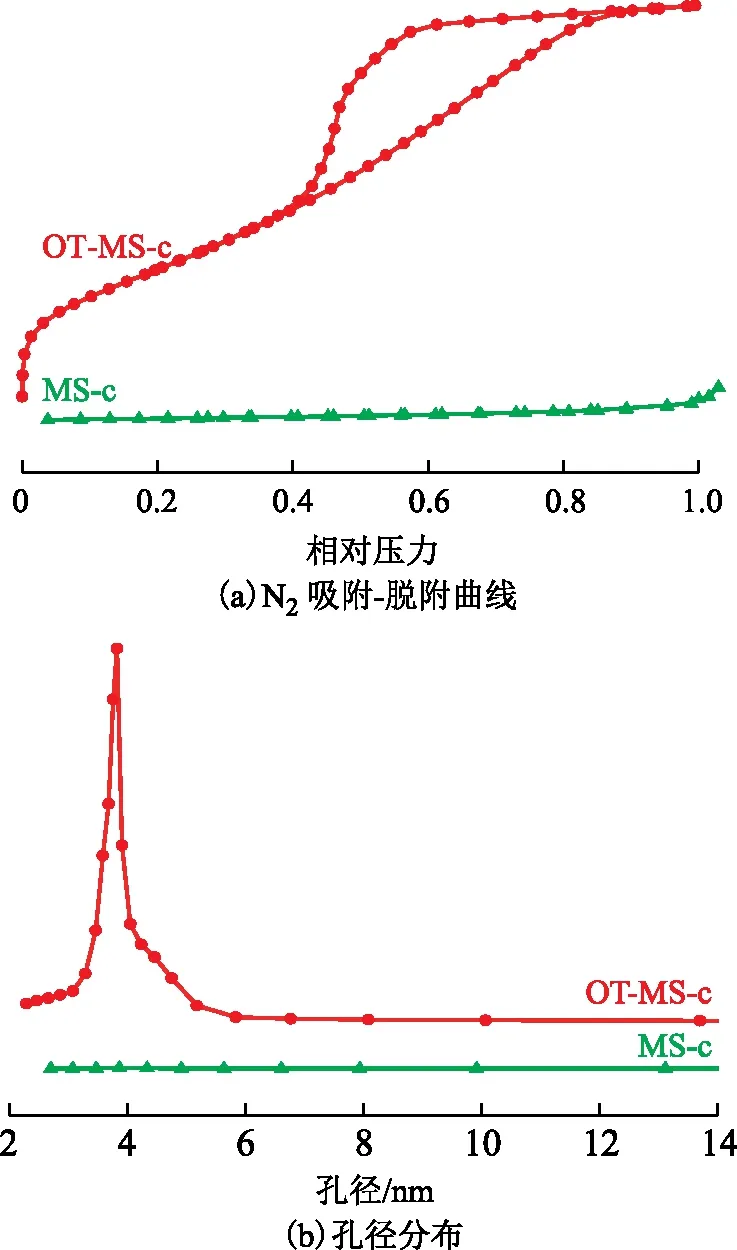

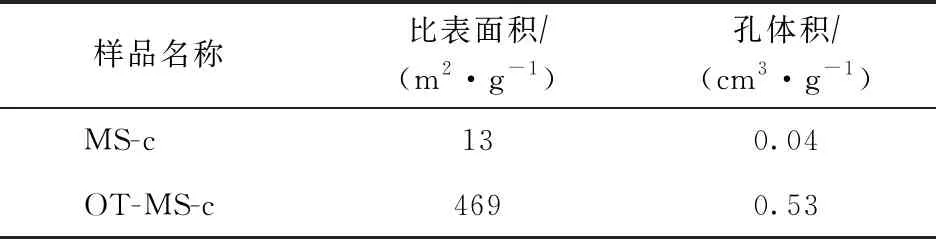

利用N2物理吸附表征對比了不同前軀體制得的MoS2的孔結構,N2吸附-脫附曲線和孔徑分布如圖3所示,結構參數見表4。由圖3可以看出,OT-MS-c呈現為Ⅳ型等溫線并含H2型滯后環,具有豐富的介孔結構,孔徑主要分布在3~6 nm范圍內。由表4可知,與MS-c相比,OT-MS-c樣品具有更大的比表面積和孔體積,分別達到469 m2/g和0.53 cm3/g,表明在MS中引入烷基鏈有助于形成具有高比表面積和孔體積的MoS2。

圖3 MoS2樣品的N2吸附-脫附曲線和孔徑分布

表4 MoS2樣品的結構參數

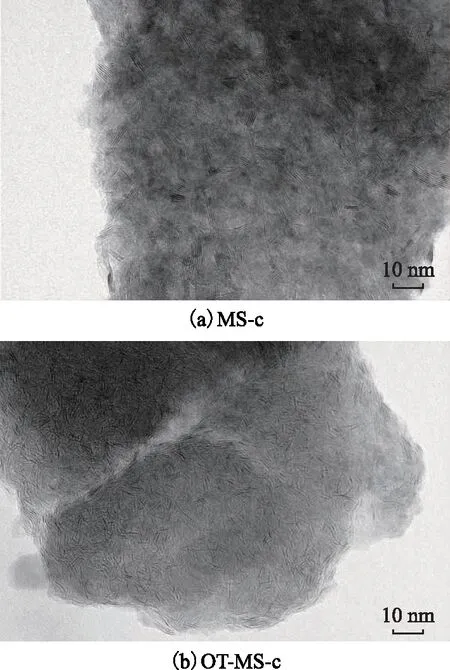

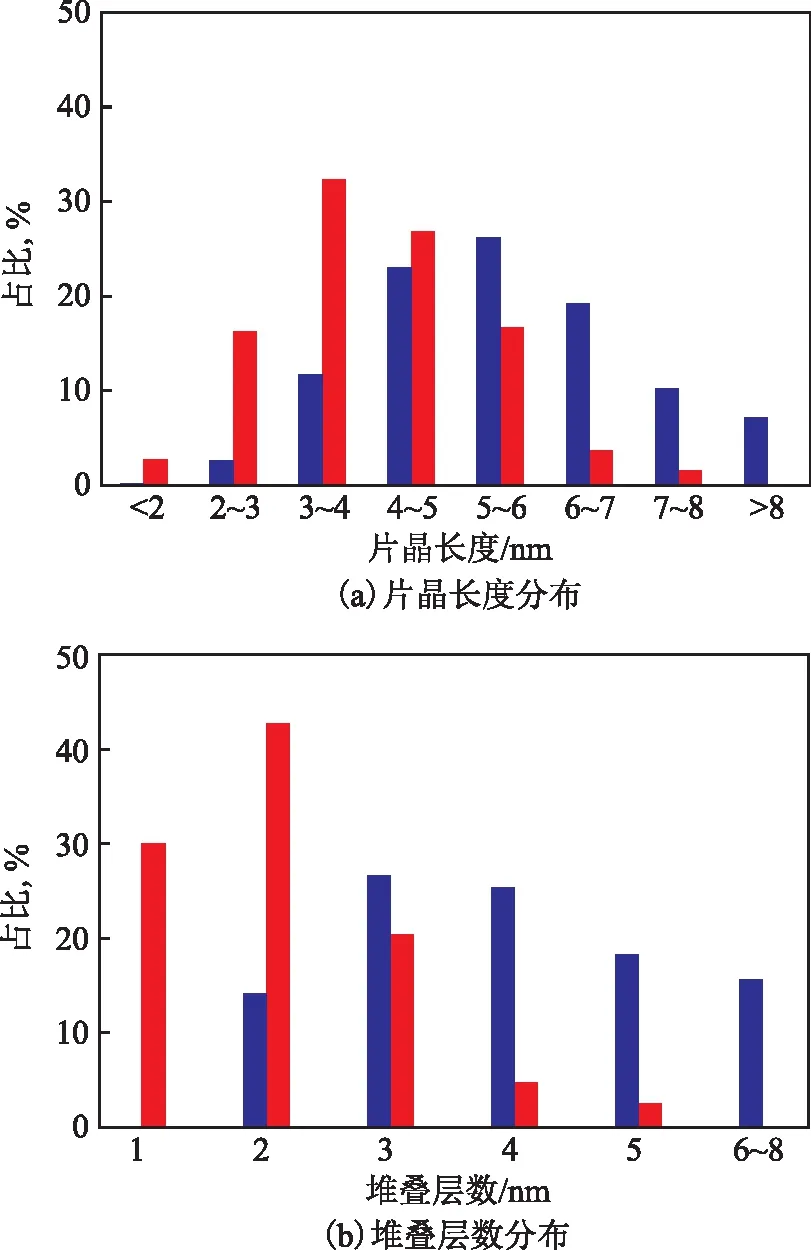

TEM表征被用于觀察MoS2的微觀形貌。圖4為樣品MS-c和OT-MS-c的TEM照片,圖中呈現的黑色條紋為MoS2片層,樣品均由具有納米片層結構的MoS2堆疊而成。現有研究認為[16,22-24],MoS2的催化活性來源于MoS2片晶的邊緣部分,基于“Rim-Edge”模型,MoS2晶粒的尺寸越小,堆疊層數越少,則暴露的Rim活性位越多,加氫活性越高。圖5為MoS2晶粒的片晶長度和堆疊層數分布情況的統計結果。由圖5可以看出:樣品MS-c中MoS2片晶的長度主要分布在4~7 nm,片晶堆疊程度較高且層數分布較寬,70.1%的MoS2晶粒為3~5層;樣品OT-MS-c中MoS2片晶的長度集中分布在3~6 nm,堆疊程度較低,超過90%的MoS2晶粒僅有1~3層。由此可知,在MS中引入烷基鏈會使最終形成的MoS2的活性相形貌結構呈現顯著差異。與MS-c相比,OT-MS-c中MoS2片晶長度短、堆疊層數少且分布窄,活性金屬的分散性好。結合前文XRD表征結果可知,催化劑前軀體OT-MS在受熱分解過程中形成了大量的小尺寸MoS2晶粒,能夠暴露出更多的Rim活性位,有助于提高催化加氫反應活性。

圖4 MoS2樣品的TEM照片

圖5 MoS2晶粒的片晶長度和堆疊層數分布

2.2 煤顯微組分與重油共加氫反應性能

以涼水井原煤為原料煤、FCC油漿為原料油,研究分散型Mo基催化劑在煤與重油共加氫反應中的催化性能。不同催化劑作用下的共加氫反應產物分布、干基無灰煤轉化率以及反應氫耗見表5。從表5可以看出,反應體系中不添加催化劑時,煤轉化率僅為42.9%,氣體和固體產物收率分別為7.0%和15.4%。而添加少量Mo催化劑后,煤轉化率和共加氫液體產物收率均明顯升高,氣體、固體收率下降,同時反應氫耗增加。這可能是由于催化劑對氫氣的活化作用導致活性氫原子的大量生成,促進了熱裂化產生的自由基碎片與活性氫原子的結合,從而有效抑制自由基碎片縮聚生成焦炭,提高了煤的液化程度。與MS相比,OT-MS在原煤與重油共加氫反應中表現出更高的催化活性,干基無灰煤轉化率提升至77.1%,共加氫液體產物收率達到89.0%,固體殘渣收率降低至8.3%。

表5 煤顯微組分與FCC油漿加氫共處理的反應結果

結合前文中催化劑表征結果可知,相較于MS,具有油溶性的OT-MS更易于在煤/油反應體系中均勻分散,使得催化劑與反應原料的接觸幾率增大;由OT-MS形成的MoS2具有更大的比表面積,有利于反應物的擴散,且活性金屬分散性好,大量的小尺寸MoS2晶粒對氫氣的活化能力強,能夠為共加氫反應體系提供更多的活性氫自由基,抑制結焦反應,從而提升了原料中重質組分的轉化程度以及共加氫反應的液體收率。

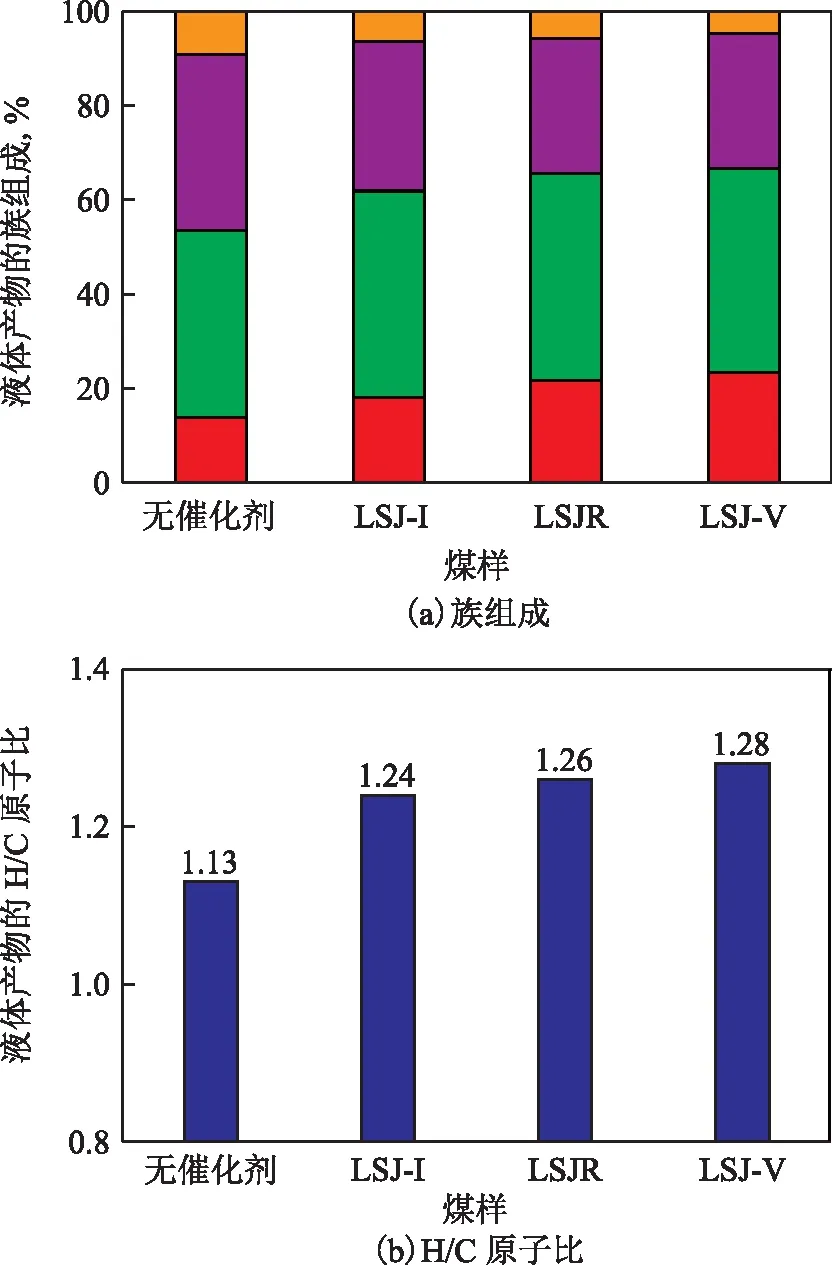

分別以LSJ-I、LSJ-V作為共煉原料煤,研究OT-MS催化作用下煤顯微組分與FCC油漿共加氫的反應特性,結果如表5所示。由表5可見,采用LSJ-I時煤轉化率為68.0%,較原煤LSJR反應時降低了9.1%,且氣體、固體收率有所增加。相較于原煤和FCC油漿共處理,采用LSJ-V進行反應時煤轉化率由77.1%提升至90.3%,固體殘渣收率由8.3%降低至3.4%,且液體收率和反應氫耗明顯增加。從表1可以看出,LSJ-I,LSJR,LSJ-V的鏡質組質量分數分別為32.70%,48.25%,76.02%,揮發分及H/C原子比的大小順序均為LSJ-I 為了分析煤顯微組分對煤/油共加氫液體產物性質的影響,分別測定了使用不同顯微組分富集煤樣時所得的液體產物的族組成以及H/C原子比,結果如圖6所示。由圖6可以看出,與不添加催化劑相比,向原煤LSJR與重油共轉化的反應體系中添加OT-MS后,液體產物油中膠質、瀝青質含量大幅度減少,飽和分、芳香分含量明顯增加,且H/C原子比增大。這意味OT-MS的存在促進了膠質、瀝青質的裂解,以及芳烴的加氫飽和及裂解開環,使輕質油組分增加。由圖6可見,在OT-MS催化作用下,使用3種不同煤樣LSJ-I、LSJR和LSJ-V作為反應原料煤時,共加氫液體產物的族組成以及H/C原子比存在明顯差別。隨著原料煤中鏡質組含量的提高,共加氫液體產物中飽和分含量逐漸上升,膠質、瀝青質含量減少,H/C原子比則呈現逐漸增大的趨勢。采用LSJ-V與重油共轉化體系時所得共加氫液體產物中瀝青質含量最低,H/C原子比最高,油品質較好。 圖6 OT-MS催化不同煤顯微組分與FCC油漿共加氫反應液體產物的族組成和H/C原子比 (1)通過不同前軀體(MS、OT-MS)形成的MoS2的孔結構和活性相形貌有明顯差異。在MS中引入烷基鏈有助于形成高比表面積的MoS2。與MS相比,由OT-MS形成的MoS2片晶長度短、堆疊層數少且分布窄,活性金屬的分散性好。 (2)對于涼水井原煤和FCC油漿的共加氫反應,添加分散型Mo催化劑使干基無灰煤轉化率和共加氫液體產物收率均得到了明顯的提升,氣體、固體殘渣收率減少。與MS相比,OT-MS表現出更高的催化活性,共加氫液體產物和固體殘渣收率分別為89.0%和8.3%,干基無灰煤轉化率為77.1%。在OT-MS催化作用下,煤顯微結構對煤與重油共加氫產物分布和液體產物油的品質有顯著影響。 (3)采用不同顯微組分富集煤樣進行共加氫反應,干基無灰煤轉化率和共加氫液體產物收率從低到高順序均為:惰質組富集物LSJ-I<涼水井原煤LSJR<鏡質組富集物LSJ-V。隨著原料煤中鏡質組含量的提高,液體產物中飽和分含量上升,膠質、瀝青質含量下降,H/C原子比增大,輕質化效果更明顯。

3 結 論