衛氣營血辨證結合中性粒細胞/淋巴細胞比值(NLR)與膿毒癥病原學的關系研究*

張國鵬 程 序 趙夢竹 劉夢華 魏 瓊 張冬梅△ 梁騰霄△

(1.北京王府中西醫結合醫院,北京 102209;2.北京中醫藥大學東直門醫院,北京 100700)

膿毒癥是宿主對感染反應失調并出現嚴重器官功能障礙,甚至可危及生命的一組綜合征。盡管隨著醫學的高度發展,臨床上應用了綜合評估、集束化治療等方案,膿毒癥的發病率和死亡率仍居高不下。導致膿毒癥發病的病原微生物以細菌居多。臨床針對新入院尤其是危重癥的患者往往采用經驗性用藥,這導致因抗生素使用不當帶來的耐藥問題[1-2],其中因抗生素耐藥導致死亡的膿毒癥患者更是達到了40.2%[3],且以革蘭氏陰性菌感染為主。因此,探索能夠更加敏感地確定病原菌類型[4],評估病情嚴重程度的常規臨床指標對指導早期經驗性用藥、降低耐藥風險、提高膿毒癥患者的生存率、改善預后具有重要意義。

中性粒細胞/淋巴細胞比值(NLR)是反映機體炎癥與免疫動態平衡的生物標志物。近年研究發現,其對膿毒癥炎癥趨勢、評估病情嚴重程度及預后具有重要價值[5]。臨床研究顯示,NLR 在細菌性和病毒性肺炎中具有敏感性和特異性[6]。中醫學將膿毒癥歸為“外感熱病”范疇。葉天士所創衛氣營血辨證在膿毒癥中應用最廣,公認度最高。衛氣營血辨證反映了膿毒癥患者病情由表入里、由淺入深、由輕而重的發展過程。目前關于NLR 與多重耐藥菌感染膿毒癥患者病原菌類型和證候變化的關系尚未完全闡明[7]。筆者通過研究在中醫衛氣營血辨證結合NLR 對膿毒癥患者病原菌的鑒別作用,以期為膿毒癥早期診治提供參考依據。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 病例選擇 西醫診斷:依據“膿毒癥3.0 標準”診斷膿毒癥[8]。中醫診斷:依據《中藥新藥臨床研究指導原則》,衛氣營血中醫辨證標準[9]。納入標準:年齡>60 歲;符合上述診斷標準,感染加序貫器官衰竭評分(SOFA)≥2 分;標本培養細菌陽性結果。排除標準:細菌培養結果為多系統感染和多重混合感染患者;有血液系統疾病的病例;免疫系統疾病病例;臨床資料不完整的病例。

1.2 臨床資料 研究采用回顧性病例對照研究方法,研究對象為2019年1月至2022年5月北京王府中西醫結合醫院急診科收治膿毒癥住院患者。本研究方案獲得北京王府中西醫結合醫院倫理委員會批準(批準號:2022AP103)。

1.3 資料收集 收集患者診斷膿毒癥后的人口統計學資料,基礎疾病,臨床感染指標,生化指標,感染病原菌,急性生理學與慢性健康狀況評分Ⅱ(APACHEⅡ),SOFA 評分以及入院后第1、3、5、末天的NLR,入院時的衛氣營血證型診斷。

1.4 統計學處理 應用SPSS20.0 軟件對所有數據進行統計學分析,Graphpad prism8.0 進行繪圖整理。連續正態變量表示以(±s)表示;偏態變量表示為M(P25,P75)。分類變量表示以“n、%”表示。各組之間對于符合正態分布和方差齊性的連續變量采用單因素方差分析(one-way ANOVA 方差分析),事后比較采用LSD 法;對不符合正態分布的計量資料采用秩和檢驗,兩樣本比較采用Mann-Whitney 檢驗;分類變量采用卡方檢驗或Fisher 精確概率法分析。繪制受試者工作特征曲線(ROC 曲線),計算ROC 曲線下面積(AUC),不同時間NLR 鑒別膿毒癥感染不同類型病原菌的敏感度。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

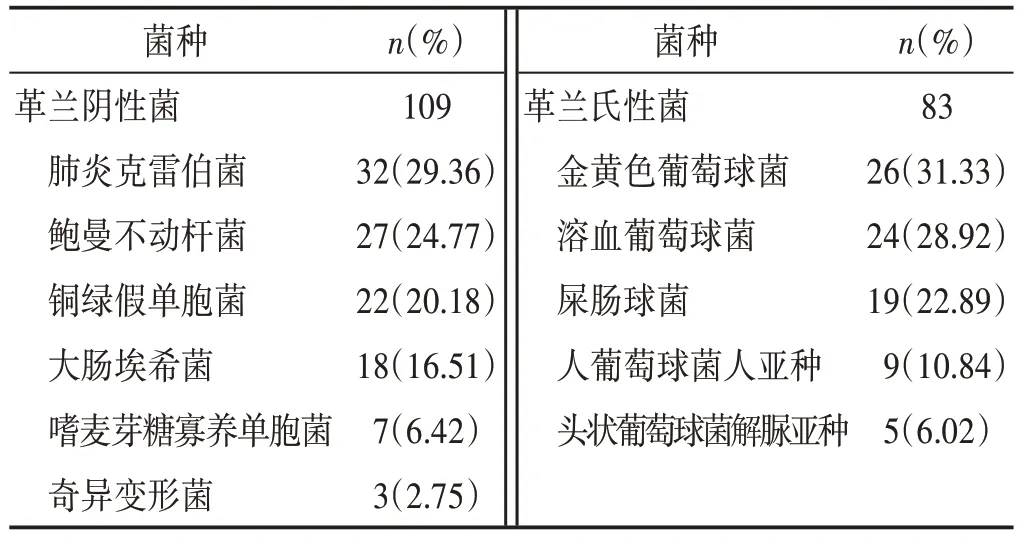

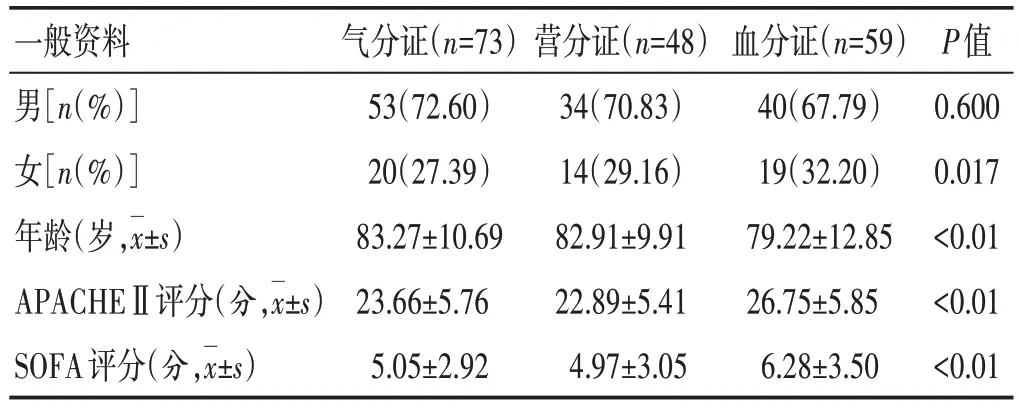

2.1 臨床情況 本研究共納入膿毒癥患者180 例,入院初次培養出致病菌共192 株,其中以革蘭陰性菌為主(56.77%),以肺炎克雷伯菌為主,革蘭陽性菌以金黃色葡萄球菌為主。見表1。180 例患者中男性127例,平均年齡(82.36±9.83)歲;原發肺部感染者159 例,其他有泌尿系感染12 例、腹腔感染5 例、皮膚感染4例;根據衛氣營血辨證分組,包括氣分證73 例、營分證48例、血分證59例,感染癥狀逐漸加重;常見合并基礎疾病為心腦血管疾病(51.67%);器官損傷以肺(71.67%)和心(70.56%)部損傷最多,其次是腎(30.00%)。各組患者基本特征見表2。

表1 菌種情況

表2 基本情況特征

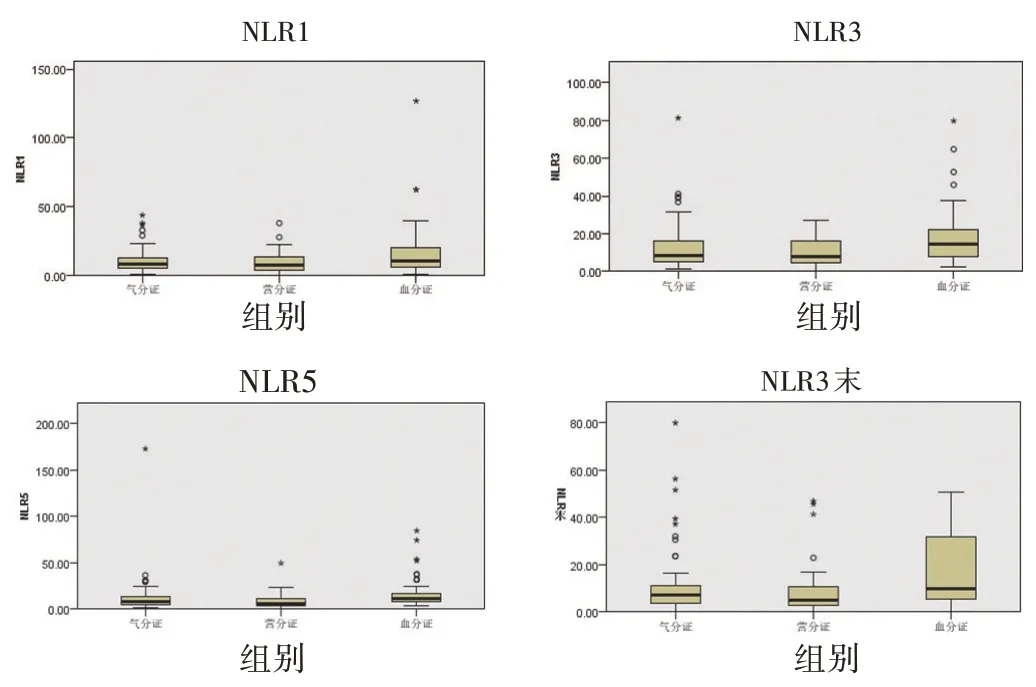

2.2 中醫證型與中性粒細胞/淋巴細胞比值(NLR)的關系 見表3、圖1。分析膿毒癥患者氣分證、營分證、血分證入院后第1、3、5、末天的NLR 數值動態變化情況,結果表明NLR 在3 種證型中存在差異,隨著病情的進展加重,血分證患者NLR 值顯著高于其他兩組(P<0.05)。

圖1 各組證候中不同時間NLR數值的比較

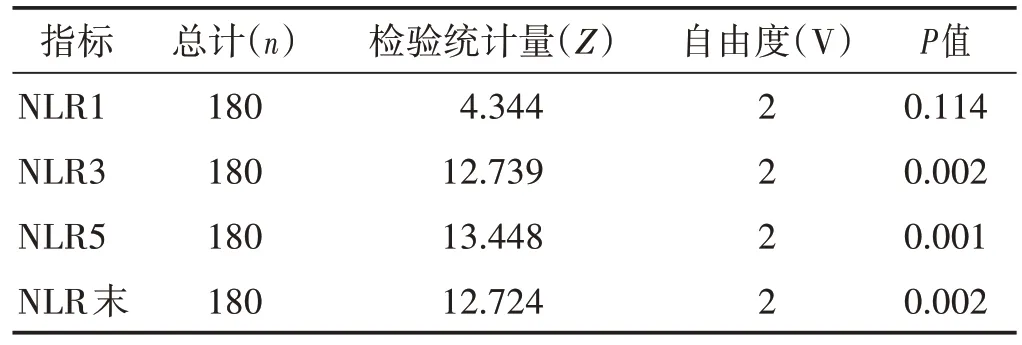

表3 NLR在衛氣營血證型中的差異性分析

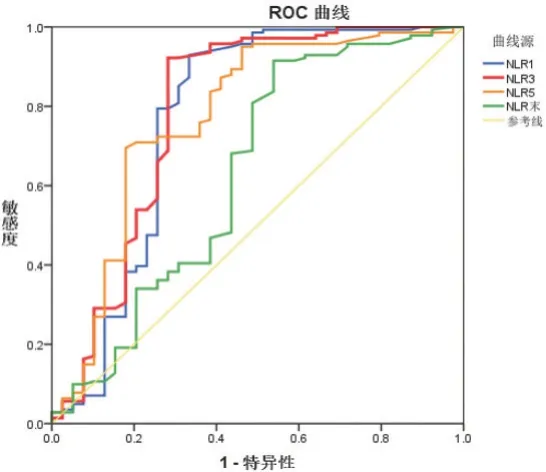

2.3 病原菌類型與不同時間NLR 分析 見表4、圖2。分析膿毒癥患者中NLR 在革蘭陽性菌與革蘭陰性菌中的敏感性和特異性得出:NLR1 的AUC 為0.771(P<0.001),截斷值為0.596 時,敏感度為92.9%,特異度為66.7%;NLR3 的AUC 為0.789(P<0.001),截斷值為0.64 時,敏感度為92.2%,特異度為71.8%;NLR5 的AUC 為0.774(P<0.001),截斷值為0.516 時,敏感度為69.5%,特異度為82.1%;NLR 末的AUC 為0.632(P=0.012),截斷值為0.377 時,敏感度為91.5%,特異度為46.2%。分析得出:與革蘭陽性菌患者相比,NLR 在革蘭陰性菌患者中更具有高敏感(P<0.05)。

圖2 不同病原菌類型NLR的ROC曲線分析

表4 NLR在革蘭陽性菌與革蘭陰性菌中差異性分析

3 討 論

膿毒癥是ICU 常見疾病,具有病情重、變化率高等特點,對人類健康構成嚴重威脅。細菌感染是膿毒癥的主要病因,臨床上由于抗生素的濫用,耐藥性問題愈發嚴峻,是造成膿毒癥患者死亡風險增高的主要原因[10]。盡早確定感染病原體,并采取針對性抗生素是膿毒癥早期治療的關鍵。目前,明確感染病原學主要依賴于病原微生物培養技術,由于傳統的微生物培養存在耗時長、覆蓋面窄的缺陷,因此,膿毒癥感染早期預測病原菌及經驗性思維選擇抗生素,對于阻斷膿毒癥進展起著至關重要的作用[11]。

NLR 近年來作為生物學指標受到越來越多的關注。其可反映重癥患者全身炎癥反應程度,并與疾病嚴重程度相關[12-13]。革蘭陰性桿菌感染在膿毒癥患者中最為常見[14]。研究表明,革蘭陰性桿菌菌群中產生的大量廣譜β-內酰胺酶(ESBL)可以水解氧亞氨基戶內酞胺類抗生素,導致機體對包括第3 代頭孢菌素如頭孢他啶、頭孢曲松的不敏感[15]。本研究結果同樣表明了革蘭陰性菌感染膿毒癥患者顯著多于革蘭陽性菌感染者,研究還發現高NLR 在革蘭陰性菌膿毒癥患者中敏感性和特異性更高。郭艷梅等[16]對108例血流感染患者回顧研究,發現血清炎癥因子能在一定程度上反映血流感染患者病原菌構成情況;楊翔等[17]在ICU 細菌性血流感染患者中同樣觀察到NLR 水平在革蘭菌鑒別診斷中的價值。因此,NLR 較抗生素敏感性測試方法簡單且可更快獲得,將其作為急診科醫生選用合理抗生素經驗性用藥的敏感性生物標志物可能具有較高的臨床價值。

中醫學無膿毒癥這一病名。根據臨床表現,通常將其歸為“外感熱病”“熱毒癥”等范疇。陳雪梅等[18]研究表明膿毒癥患者從氣分證至營分證至血分證,疾病危重評分逐漸升高。由于膿毒癥傳變迅速的特點,患者入院時往往已經脫離衛分證。本研究顯示與氣分證、營分證相比,膿毒癥患者入院時血分證的NLR 值顯著增高,且病情嚴重、病死率更高,而營分證病位在半表半里,若沒有得到及時準確的治療,則迅速向里證轉變,在住院后期病死率迅速增高。膿毒癥衛氣營血的傳變過程對應了發病機制上的局部炎癥、全身炎癥階段、多器官損傷期、多器官功能衰竭期[19]。在營分入血分的過程中,可能由于大量炎癥細胞因子促使骨髓釋放不成熟中性粒細胞增加并使其凋亡延遲,導致外周血中性粒細胞數目增加;另一方面,淋巴細胞作為自適應性免疫反應細胞,通過自身凋亡來減輕炎癥反應,大量淋巴細胞凋亡導致機體嚴重的免疫抑制和器官功能障礙[20]。從中醫角度看,入院臨床辨證為氣分證時,需發揮中醫藥診治的特色優勢,及時干預截斷病情入營入血,警惕病情傳變入里惡化的風險。當膿毒癥患者機體器官功能障礙,對病邪的抵抗能力下降,邪毒入侵時表現出嚴重的正氣不足之象,這與膿毒癥病情進展中出現“免疫麻痹”的臨床表現相類似。本研究亦體現出NLR 越高,虛證的可能性越大[21]。此時應注意顧護營陰、保養正氣,同時透達熱邪,達到“入營尤可透熱轉氣”的目的。綜上,通過采集中醫四診信息及實驗室相關指標,在衛氣營血辨證理論的指導下,早期識別膿毒癥所處階段,可為膿毒癥提供新的治療方向,改善患者的預后。

本研究存在一定局限性。首先,樣本例數偏少,研究主體單一;其次,回顧性研究不可避免受到回憶偏倚和選擇偏倚的影響。盡管如此,通過本研究,我們認為NLR 在提示膿毒癥患者感染病原菌類型上具有優勢,可指導臨床合理使用抗生素及中藥干預,后續將開展更大樣本研究或前瞻性研究,以期為膿毒癥患者減少耐藥性、改善預后提供更為準確的依據。