數字金融與技術進步能否促進區域經濟高質量發展?

——基于省級面板數據的分析

陸鈺濤,楊 莉

(1.南京郵電大學 經濟學院,江蘇 南京 210023;2.南京郵電大學 管理學院,江蘇 南京 210023)

一、引言

數字金融憑借其嶄新的金融科技手段成為推動數字經濟不斷發展的重要一環。數字金融是由金融創新與科技創新共同實踐而形成的,經歷了摸索期,目前我國的數字金融開始迅速發展,涵蓋了包括保險業、銀行業在內幾乎全部的金融類業務,數字金融在我國目前的金融體系中已不可或缺。

在區域經濟增長、數字金融與技術進步與三者之間的關系研究中,通常認為金融業會對區域經濟的發展起到促進和支持作用[1],可分為以下三種:一是金融業的發展能完善實體經濟的支付體系[2-3];二是金融業發展能夠輸入大量資金給實體經濟,激發實體經濟的市場活力[4-5];三是金融業能夠通過信貸等方式為區域內實體經濟的科研創新提供足夠的資金支持[6-8]。金融業發展對技術進步、經濟增長的作用,大部分是通過金融市場來產生影響。具體來講,金融市場能夠憑借本行業專業人士對企業或企業的創新活動進行評估分析,進而篩選出高成功率的創新活動以及經營方式并對其進行資金支持。換言之,數字金融的興起和發展,促使了科技公司的崛起,使得傳統的金融業發生了翻天覆地的變化[9]。數字金融的出現解決了傳統金融業包容性不足的缺點,能夠使得區域內的實體經濟突破自身技術壁壘而不斷創新,使得實體經濟發展得越來越好。數字金融和技術進步對地區經濟發展具有重要作用。目前我國的經濟增長方式正在向綠色可持續轉型,技術的不斷進步可以使得我國更快邁入創新型經濟體行列。數字金融發展能夠從供給側與需求側同時發力,提升技術創新水平,進而促進區域經濟以創新為驅動不斷發展[10]。

數字金融不僅能夠彌補傳統金融服務性不足的問題,還能通過刺激居民消費,鼓勵大眾創業,減少金融活動成本和推進技·術進步等途徑,促進區域經濟快速發展。但現有文獻多研究多聚焦于數字金融的某個領域,或單純研究數字金融與區域經濟之間的關系[11-14],對于“區域經濟增長”“數字金融”“技術進步”三者之間關系的研究成果相對較少。因此,本文在梳理了相關文獻和理論研究的基礎之上,采用我國2011—2021 年省級面板數據,實證研究數字金融發展、技術進步以及區域經濟發展之間的作用機理,為數字金融協同技術進步促進區域經濟高質量發展提供了重要的理論指導。目前階段,我國的電子商務產業以及信息技術發展在全世界范圍內名列前茅,人工智能、區塊鏈、大數據、云計算等產業也正處于高速發展的階段,而它們的發展勢必能帶動數字金融發展的新浪潮。基于此,探究數字金融發展、技術進步與區域經濟增長三者之間的相關關系對如何實現區域經濟高質量發展具有非常重要的實踐意義。

二、變量選擇與模型設定

(一)變量選擇

1.數字金融:北京大學數字普惠金融指數由北大數字金融研究中心組織編制,具有數字化程度高和覆蓋度高的優點,并且其指標體系的構建、無量綱化處理、分析層次、合成指數、確定指數權重等步驟兼顧合理性與專業性。因此本文選用“北京大學數字普惠金融指數(2011—2021 年)”作為“數字金融”的衡量指標。

2.技術進步:技術進步依賴于資金支持,科技投入的多少將直接影響到技術的發展。本文選用“研究與試驗發展經費支出”作為“技術進步”的衡量指標。

3.區域經濟發展:每個區域的人均GDP 的計算是由同一期的總GDP 與該區域人口數相除獲得。為衡量區域內的經濟發展水平,文章以“人均GDP”作為指標。

從有關文獻的理論研究、數據的真實性、可靠性、準確性和易獲取性等方面進行全面的分析,本文以CSMAR 數據庫為基礎,以《中國統計年鑒(2011—2021 年)》《北京大學數字普惠金融指數(2011—2021年)》為主要數據來源,本文選擇了我國31 個省份(自治區、直轄市)2011—2021 年期間的有關數據。原始的數據包括人均生產總值、研究與試驗發展經費以及數字普惠金融指數。為了增強數據之間的可比較性并減少異方差問題的出現概率,將所有指標進行對數化處理,將區域經濟增長、技術進步與數字金融發展分別記作LnPGDP、LnTP、LnDIF,表1 為各變量的描述性統計。

表1 各變量描述性統計

(二)PVAR 模型設定

PVAR 模型在對面板數據的處理過程中,能夠有效地處理個體異質性問題,對個體效應以及時間效應因素都有充分的考慮。對本文探究數字金融、技術進步與區域經濟增長之間的相互作用關系具有很好的解釋效果。數學模型如下:

式(1)中,Yi,t可以將其看作是由三個內生解釋變量組合而成的一個列向量,即[LnDIF,LnTP,LnPGDP]T,下標i 表示的是省份,下標t 表示的是年份;DIF 以各省為單位的普惠金融發展水平為指標;TP 衡量的是各省在各年的技術進步水平;PGDP 衡量的是各省在各年的經濟增長水平;μi,t表示的是模型中的隨機擾動項,并且假設其服從正態分布。在此基礎之上,可以進一步將模型設定為如下所示:

(三)中介效應模型設定

中介效果模型可以檢測某個變量是否為中介變量,并對其進行調節,本文運用中介效應模型進行實證,探究數字金融發展對區域經濟增長的影響,并對技術進步是否起到中介作用進行檢驗。

式(5)~ 式(7)中,LnPGDPi,t表示t 時期i 地區的區域經濟增長,用“人均生產總值”來進行衡量,LnDIFi,t表示t 時期i 地區的數字普惠金融發展,LnTPi,t表示中介變量技術進步,xijt為控制變量,εi,t為隨機誤差項。式(5)為數字金融對區域經濟增長的主效應回歸,式(6)和式(7)為技術進步的中介效應回歸。若式(5)~ 式(7)中的系數α1、β1、γ2顯著,β1、γ2與α1有相同的正負性,則說明存在中介效應。

三、數據預處理

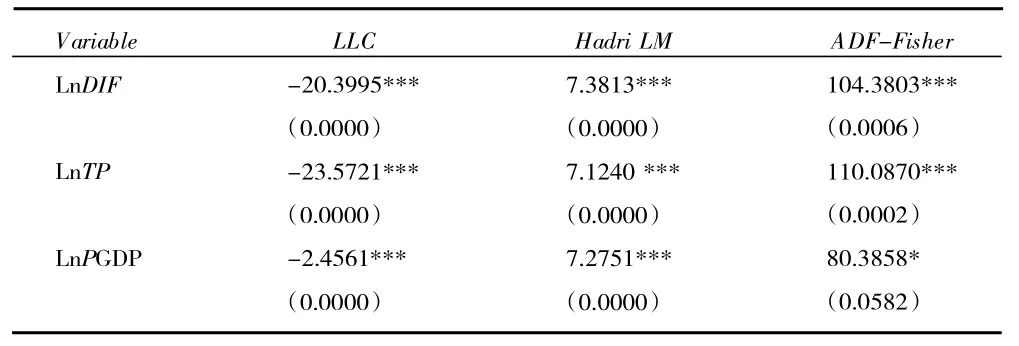

(一)平穩性檢驗

為了避免使用面板數據進行估計時遇到較為常見的估計偏誤和偽回歸,從而影響結果喪失有效性,確保使用PVAR 模型作估計時各個變量都平穩,因此預先對各變量進行平穩性檢驗。本文應用了如表2 所示三種常用的單位根檢驗方法,對數據的平穩性進行了測試。

表2 單位根檢驗

由表2 的檢驗結果可知,LnDIF、LnTP、LnPGDP均拒絕了原假設,因而可判定其為平穩序列,可進一步進行PVAR 估計。

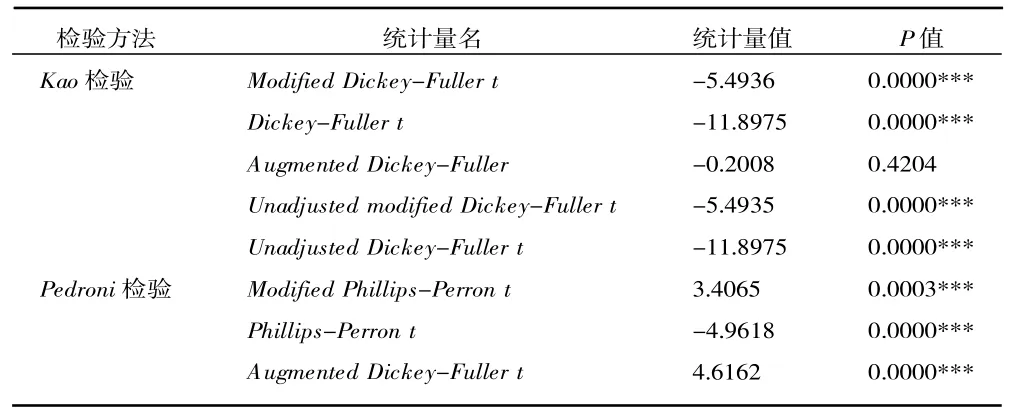

(二)協整檢驗

在進行完單位根檢驗后,根據表3 中顯示的結果:LnDIF、LnTP、LnPGDP 三個變量在同階內單整。然后,判定三個變量之間的長期交互作用是否穩定,從表中可以看出,協整檢驗的結果是:拒絕不具有協整關系的原假設。即LnDIF、LnTP、LnPGDP 間的關系確為長期協整。

表3 協整檢驗結果

四、數字金融、技術進步對區域經濟增長的影響

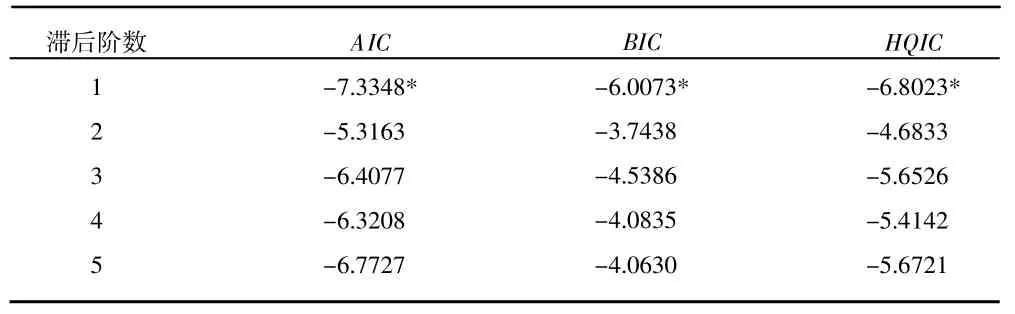

(一)最優滯后階數的估計

在各滯后階數下對模型進行三種信息準則的計算,依據最小信息準則來選取模型的最優滯后階數,以確保估計結果兼具可靠性和有效性。

從表4 可以看出,PVAR 模型的最佳滯后階數是1,故在接下來的研究中擬合一階PVAR 模型。

表4 滯后階數選擇結果

(二)脈沖響應函數

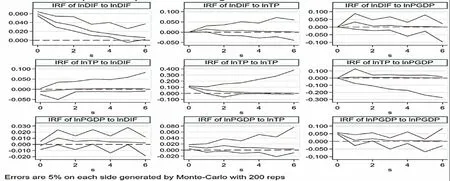

研究使用脈沖響應函數開展區域經濟增長、數字金融發展與技術進步三者之間相互作用關系的規律分析。PVAR 模型本質上是動態模型,因此脈沖響應分析能夠動態反映出三個自變量相互影響的規律。脈沖響應分析的作用機理是,每一個方程的內生變量各自受到其余變量的沖擊時,可以顯示出其動態情況的明確反饋,進而可以實現對未來預期的作用效果。通過對區域經濟增長、數字金融與技術進步三者之間進行200 次蒙特卡洛模擬,時間跨度為0~6 期,得到的結果是正交化后的脈沖響應圖,如圖1 所示。其中,橫坐標表示的是時期數,置信區間范圍為95%,圖像的具體意義表示為一個變量的沖擊對其余變量當期或者滯后期的動態作用關系。

圖1 脈沖響應分析結果

由圖1 可知:

(1)數字金融、技術進步和區域經濟增長均在自身沖擊時達到正向的最高峰。數字金融、技術進步和區域經濟增長對自身的沖擊在之后逐漸衰減為零,這表明三者均具有自身加強機制并且伴隨著時間期數的推移,加強機制的效果會逐漸衰弱。

(2)就數字金融發展而言,當區域經濟增長沖擊數字金融發展時,其在期初表現作用為負值,隨后這種效應逐漸削減,逐漸實現正向作用,隨后以一個微弱的態勢逐漸衰減,逐漸趨近于0。由此可以看出,區域經濟增長能在一定程度上影響數字金融的發展,并且區域經濟增長對于數字金融發展的影響在初期的正向拉動效果并不明顯,而是在第一期的影響達到峰值,這表明區域經濟需要一定時間的沉淀與積累,其后才可以轉換發揮出生產力,對數字金融產生影響。

(3)就技術進步而言,當技術進步受到數字金融發展的沖擊時,其在期初表現作用微弱,隨后這種效應逐漸加強,第一期效應最強,隨后以一個微弱的態勢逐漸衰減,6 期以后趨近于0。由此可以看出,數字金融發展對于技術進步的影響在初期比較明顯,在第一期的影響最大,這也與選擇的滯后階數為1 的結果相符。數字金融的發展在第一期會對技術進步有一個正向的拉動作用,且隨著時間的延續,拉動力越來越小。

(4)就經濟增長而言,當數字金融發展對區域經濟增長進行沖擊時,在當期就會產生以一個明顯的推動效果,并且這種作用效果很快在第一期達到最大值,隨后這種作用效果逐漸緩慢衰減。這表明數字金融發展能夠明顯推動經濟增長,并且這種推動作用是立竿見影的,在期初就可以馬上見到明顯成效。究其原因,從需求端來看,隨著數字金融的發展,支付變得更加便利的同時消費者的流動性約束也得了有效緩解;從供給端來看,數字金融發展不僅加速了產業結構轉型優化升級,而且客觀上也推動了企業加快技術創新的步伐,因而整體來看,其對經濟增長效果顯著。技術進步對經濟增長的沖擊推動作用效果不如數字金融發展明顯,但技術進步為區域經濟增長提供了一個正向的拉動效果好,且在第一期時拉動效果最好。

(三)方差分解

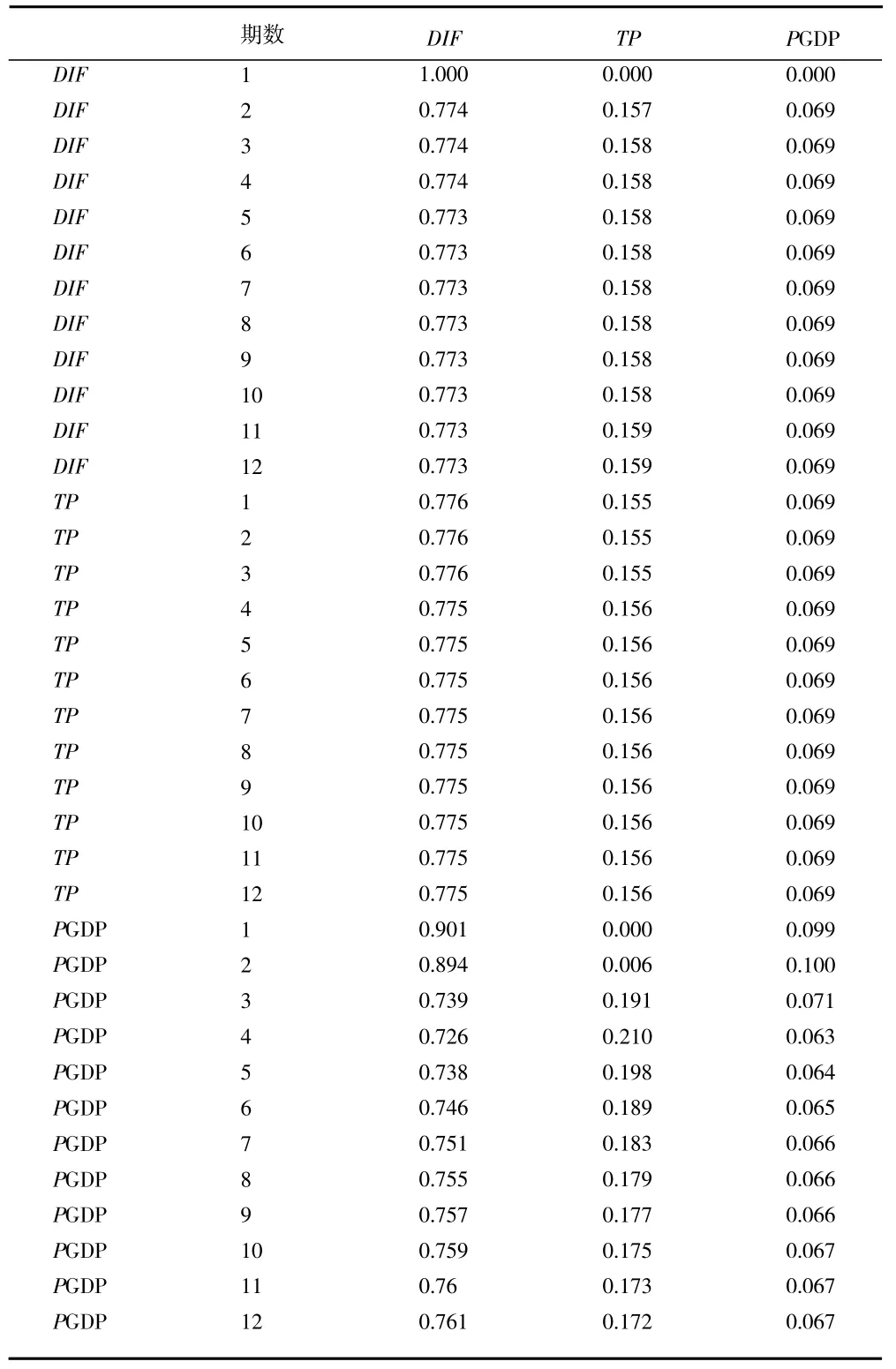

方差分解是指對各種結構的沖擊所造成的內生變量的結構變動,進而定量地評價其對內生變量的作用。方差分解能夠準確地考察數字金融、技術進步與區域經濟增長之間相互的影響程度。進行十二期的方差分解分析,分析結果如表5 所示。

表5 方差分解分析結果

由表5 可以看出,在DIF 的方差變化中,數字金融對其自身的預測方差貢獻排在首位,從第七期開始穩定在了77.3%,區域經濟增長和技術進步的貢獻率上升,技術進步在第三期時達到穩定值15.8%,區域經濟增長在第二期時達到穩定值6.9%。

對于TP 的方差貢獻率,數字金融發展對于技術進步的預測方差貢獻率是最大的,從第四期開始穩定在了77.5%,技術進步對于自身的方差貢獻率排在了第二,從第四期開始穩定在了15.6%,區域經濟增長對于技術進步的方差貢獻率是最低的,僅占6.9%。這反映出技術進步水平的提高離不開數字金融發展,數字金融的發展能夠在很大的程度上促進技術進步。

對于PGDP 的方差貢獻率,區域經濟增長對于自身的預測方差貢獻率是最小的,第一期時為7.1%,從第十期開始穩定在了6.7%。技術進步對區域經濟增長的貢獻率由第一期的0 上升至第十二期的17.2%,即區域經濟增長預測方差的17.2%可以由技術進步的變動來解釋,代表技術進步在長期內對區域經濟增長的變動有不小的影響。數字金融對于區域經濟增長的貢獻率是最大的,從第一期的90.1%下降至第十二期的76.1%,大致均在75%的水平上進行波動,說明數字金融對于區域經濟增長的影響作用是直接且顯著的,數字金融在地區經濟發展中的作用比技術進步要大得多,這也表明了影響地區經濟發展的主要因素中,數字金融起了非常重要的作用,同時技術進步的發展也能在一定程度上拉動區域經濟增長。

(四)中介效應回歸

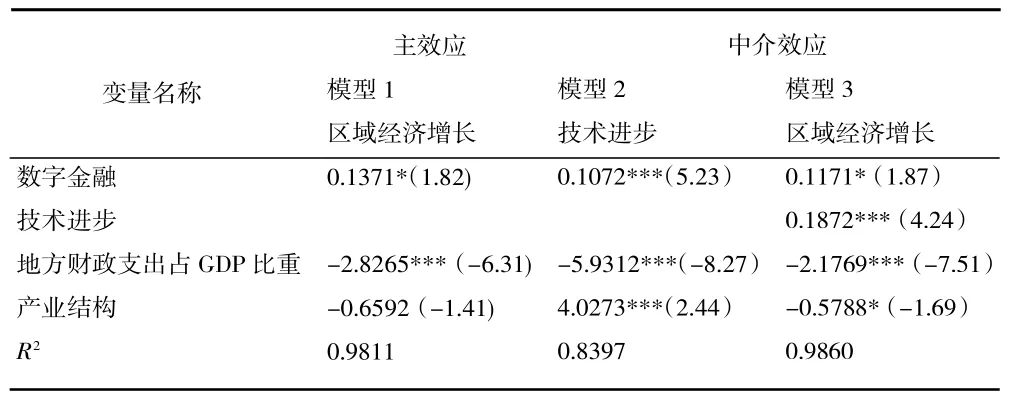

在脈沖響應分析中,技術進步對于區域經濟增長的沖擊趨勢和數字金融對于區域經濟增長的沖擊趨勢一致,均對區域經濟增長有顯著的正向拉動作用且均在第一期時的拉動作用達到最大。數字金融對于技術進步的正向拉動作用也很明顯[15],當技術進步受到數字金融發展的沖擊時,從期初開始,拉動作用逐漸加強,第一期效應最強,隨后以一個微弱的態勢逐漸衰減,但始終保持正向的拉動效果。在方差分解分析中,數字金融對于技術進步的貢獻率非常高,表明數字金融可以很大程度上影響技術進步[16];而在區域經濟增長的預測方差貢獻率分解過程中,主要的貢獻率來源于數字金融發展和技術進步,兩者加起來的占比高達93.3%,并且數字金融的貢獻率高達76%。由這兩部分的分析可以得知,數字金融的發展能夠促進技術進步,而技術進步又對區域經濟增長有拉動作用[17],極有可能存在“數字金融-技術進步-區域經濟增長”這一傳導機制[18-19],通過對中介效應的回歸模型進行擬合,以檢驗這種傳導機理。

本文構建中介效應模型,采用Stata 16,利用面板數據固定效應的回歸方法,實證檢驗數字金融對區域經濟增長的影響以及技術進步在其中起到的作用機制,回歸結果如表6 所示。模型1 為數字金融對區域經濟增長的主效應,模型2 與模型3 檢驗的“技術進步”是否具有中介效應。模型1 作為主效應模型,根據其回歸結果,數字金融的系數在10%的顯著性水平上為正,說明數字金融促進了區域經濟的正向增長。分析中介效應模型的回歸結果:模型2 和模型3 中數字金融的系數均顯著表現為正,模型3 中技術進步的系數也顯著為正。

表6 中介效應回歸結果

由表6 可知,β1與γ2均顯著為正,表示數字金融發展對技術進步以及技術進步對區域經濟增長都有著顯著的正向影響,表明技術進步在數字金融發展促進區域經濟的增長這一發展模式中的中介效應是顯著為正的。同時,在模型3 中γ1同樣顯著,具體來說,γ1表示的是數字金融發展對于區域經濟發展產生的直接影響,影響程度為0.117,β1與γ1的乘積表示的則是間接影響,影響程度約為0.02,α1表示的則是主效應中的總影響,影響程度是0.137,數值上表現為前兩者之和。其內部邏輯是:數字金融的發展可以直接推動地區經濟的發展,而技術的發展則可以以中介的形式來促進地區的經濟發展。具體地,數字金融的發展加大了區域范圍內的金融投入,使得區域內金融服務水平得到了顯著地提高,從而使該區域的信貸約束得到釋放,這就使得研發階段資金的后顧之憂得到了解決,實體經濟企業的技術創新水平也將得到提升,而技術進步則又可以通過產業之間合作、先進技術共享、技術成果面向市場多種方式來促進區域經濟增長。

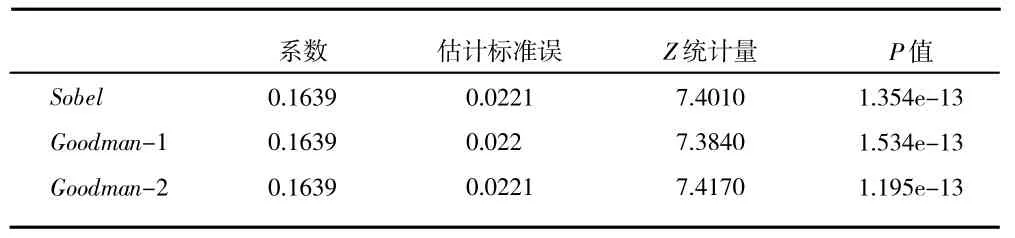

如表7 中結果所示,技術進步通過了Sobel-Goodman 檢驗,表明在數字金融影響區域經濟增長中,存在“技術進步”這個中介效應,并且依據中介效應模型中的系數,技術進步在數字金融促進區域經濟增長中發揮著正向的中介作用,并且,在整個影響中,中介作用占54.12%,這一比率很高。因此,數字金融的發展可以推動科技創新實現技術進步,從而非常直觀顯著地拉動區域經濟,促進區域經濟增長。

表7 穩健性檢驗

五、結論與建議

(一)研究結論

本文以2011—2021 年我國31 個省份(自治區、直轄市)的省級面板數據建立PVAR 模型和中介效應模型,研究數字金融、技術進步以及區域經濟增長之間的關系,得出了以下結論:

一是區域經濟的增長離不開數字金融的發展,數字時代的到來,產生了數字金融這樣一新的金融模式,有效促進區域經濟快速增長。實證結果表明,數字金融的發展會對區域經濟增長產生顯著的正向影響,即數字金融發展能夠促進區域經濟高質量發展。

二是數字金融通過技術進步拉動區域經濟增長,通過分析PVAR 模型中的脈沖響應分析結果與方差分解得出的結論“數字金融的發展能夠促進技術進步,而技術進步又對區域經濟增長有拉動作用”,我們提出了技術進步作為中介效應來傳導數字金融對于經濟增長的拉動作用的猜想,經過了中介效應模型的檢驗,證實了這一假設,確實存在“數字金融-技術進步-區域經濟增長”這一傳導機制,也即數字金融通過技術進步的中介作用拉動了區域經濟的增長,表明數字金融的發展和技術進步對促進地區經濟發展向更高層次的沖擊具有重要意義。

(二)政策建議

首先,研究認為要堅持發展數字金融,不斷提升其對經濟的服務能力。數字金融能夠將服務推廣至傳統金融業無法涉及的地區,并在很大程度上緩解區域內金融排斥,使得我國區域經濟發展差距不斷縮小。建議相關部門著力于數字金融的體系建設,發揮數字金融對于合理配置金融資源、促進區域經濟持續增長的巨大作用,將重心放至拓寬數字金融的覆蓋廣度與服務深度,提高區域內金融服務供給,引領金融服務向多元化發展,使得數字金融能夠走進千家萬戶,使更多的人享受到數字金融的便利與實惠。

其次,堅持推動技術進步,科學技術是第一生產力,持續發展創新實踐活動,從而推動區域可持續發展。在實踐創新、技術進步應用領域,將重心放在實體經濟中制造業領域對于先進技術的轉化研究。在實踐創新、技術進步營利領域,推動區域內企業主體對于產業數字化以及數字產業化協調發展的主觀能動性,提升自身經營能力,打通更多盈利渠道。對于技術創新型行業,地方政府應長遠考慮,通過財政補貼、稅收優惠等方法扶持相關數字化產業,提升企業的科研創新能力,從而使得企業能夠更好地將先進生產力轉化為推動區域經濟增長的動力。

最后,充分發揮出數字金融的均衡性,減輕區域間發展不平衡。通過改變地區發展不均衡的狀況,可以實現資源的優化配置,提高地區的競爭能力,促進地區科技進步,進而促進地區的經濟發展。因此,對于中西部等傳統金融難以觸及的區域來說,應充分利用數字金融發展帶來的后發優勢,實現自身更高效的發展,從而能夠實現跨越式發展。對于東部地區,不斷加強對數字金融發展模式的探索,做好領頭羊的同時,不斷完善區域內部發展,實現數字金融對于區域經濟增長更高效的促進作用。