蒙古族四胡及科爾沁流派的藝術特點

霍日查 溫澤

摘 要:蒙古族四胡是具有典型代表意義的民族樂器,在科爾沁地區分兩個流派。形狀和造型與漢族的四胡相似,材質一般為紅木和紫檀木,音色動聽,深受民族民間及專業團體的喜愛。筆者通過了解蒙古族四胡的演奏形式和技巧運用特點,四胡的形制,傳統文化的傳承及發展過程,并針對現代音樂領域的現狀,進行分類歸納和論述,尤其是對促進科爾沁四胡流派發展,闡述自己的論述觀點。

關鍵詞:蒙古族;四胡;科爾沁

中圖分類號:J632文獻標識碼:A文章編號:2096-0905(2023)23-000-03

一、蒙古族四胡概述

(一)蒙古族四胡介紹

蒙古族四胡是在蒙古族地區流傳的樂器,與漢族的四胡區別不大,材質為紅木和紫檀木,琴筒為八方形,表面用蟒皮或者牛皮蒙的,弦軸和軸孔都沒有錐度,利用弦的張力來得到定弦規律,個別的琴桿和琴筒上還鑲刻著花紋,以表現裝飾的意義,突出民族樂器的特色。琴弓通常使用竹竿上系馬尾作成,琴軸上包著十厘米的銅皮或者象牙等物件裝飾。其分類包括低音四胡、中音四胡、高音四胡等幾種形式。四胡的名稱來源于其樂器的形制,一般有兩種說法。一是民間說法,它有四個固定弦的琴軸而得名;另一個是在四個琴軸上固定的四根弦而得來的現代名稱,因此都以四胡為名[1]。

(二)四胡的種類

1.高音四胡

定弦為“d1—a1”,高音四胡音色十分明快,聲音穿透力強,擅長演奏獨奏曲,重奏和合奏形式中表現力更突出,承擔領奏聲部。四胡屬于弓拉弦鳴的樂器,又被稱為蒙古小四胡,是在民間四胡的基礎之上改造而成的,在內蒙古地區廣泛流行,音色粗獷,一般為木質,呈八方筒形狀,表面有諸多紋樣裝飾,隨著發展,高音四胡的形制逐漸被固定,一般上面裝飾琴馬,演奏時多采用一弓一音的形式,音色優美,音量較大,常常與中音四胡、馬頭琴等樂器進行組合演奏,呈現出不同的音樂效果。胡筒長14厘米,直徑9厘米,琴桿長80厘米[2]。

2.中音四胡

定弦為“g—d1”,中音四胡區別于高音四胡,四根弦發音是成雙的,兩個弓毛夾在一二、三四弦之間,指甲頂弦一般用于中音四胡中,弓法技巧分為全弓、分弓、快弓等形式,指法技巧分為抿音、抹音、連滑等形式,中音四胡對演奏者技巧的要求較為嚴格。中音四胡筒長16厘米,直徑10厘米,琴桿全長90厘米。

3.低音四胡

定弦為“d—a”,低音四胡又被叫作大四胡和好來寶四胡,流行于內蒙古的部分地區,多用來進行蒙古族民族歌曲的演奏以及好來寶等音樂形式的表演中。低音四胡與其他兩種形式共同呈現出蒙古族四胡的藝術特征,運用不同的演奏技巧進行表現,突出民族性和地域性特色。低音四胡筒長30厘米,直徑15厘米到20厘米,琴桿長為110厘米左右[3-4]。

二、蒙古族四胡的流派概述

蒙古族四胡的演奏風格展現出草原特色,尤其是科爾沁地區的四胡演奏風格展現出兩大流派的特征。四胡的種類豐富,包括大四胡、小四胡以及中四胡等形式,在琴弦上也具有差異性,分為尼龍弦和鋼絲弦兩種形式,不同的材質也會形成演奏差異。科爾沁兩大藝術流派的演奏各具特色,長期的民族生活經驗,為其音樂的演奏提供了扎實的基礎,四胡本身就來源于民間,又在民間的土壤中得以發展,吸取了我國民間戲曲和地方戲的音樂形式和音樂風格,呈現出新的藝術表現力[5]。

(一)吳云龍流派

吳云龍是通遼人,著名四胡演奏家、教育家、作曲家,科爾沁四胡兩大流派代表之一。青少年時在民間演繹,后進入專業藝術學校任教。多年的教學環境給他提供了良好的發展氛圍。多年的教學研究經驗、扎實的演奏技巧及杰出的創作風格,在四胡演奏領域享有盛名。為了四胡教學得到系統的基礎理論和實踐,他把原來四胡的絲弦改成鋼弦,羊皮換成了蟒皮,在原低音和中音四胡的基礎上改進為高音四胡,并能夠做到獨立演奏樂曲,同時創造出很多獨特的演奏方法和教學內容。從此科爾沁地區出現了高音四胡的演奏形式及豐富的演奏技巧,實現了對外推廣的意義,使蒙古族四胡被更多的大眾所了解和熟知[6]。

改進四胡的實踐中根據民間四胡弓法的弱點,指法技法上的不足,以教學為目的創新擁有自身的演奏套路。在運弓時使弓呈現出一條線,十分平穩,弓毛與琴弦呈九十度的直角形式,拉弓速度平穩,聲音干脆,倒弓演奏絕活。技法套路分為右手弓法和左手指法兩種形式,倒弓是換弦演奏技法,用于第二、第三拍相同的音符演奏中,為了體現蒙古族的地域特色,練習和演奏中注重音頭的表現力。

(二)孫良流派

孫良是通遼人,著名民間口頭傳承藝人,科爾沁四胡兩大流派另一個代表人。他一生的藝術生涯展現了蒙古族古老的音樂形式,以民俗民間的形式表現四胡音樂。他成功地把民族民間曲調改編為獨奏的樂曲,并演奏了大量優美的民間樂曲。經過長期的實踐,細心鉆研,他研究出一套新的演奏技巧,以按、打、彈、滑等為主,逐漸擴展了高音四胡的音樂,使音量不斷增大,美化音色,豐富了表現形式。演奏技巧的開發研究中結合教學實踐,他培養了大量優秀的高音四胡演奏家,使內蒙古四胡演奏藝術得到發展,最終形成了自我特有的四胡流派[7-8]。

三、四胡流派的演奏風格及藝術特點分析

(一)四胡的演奏風格

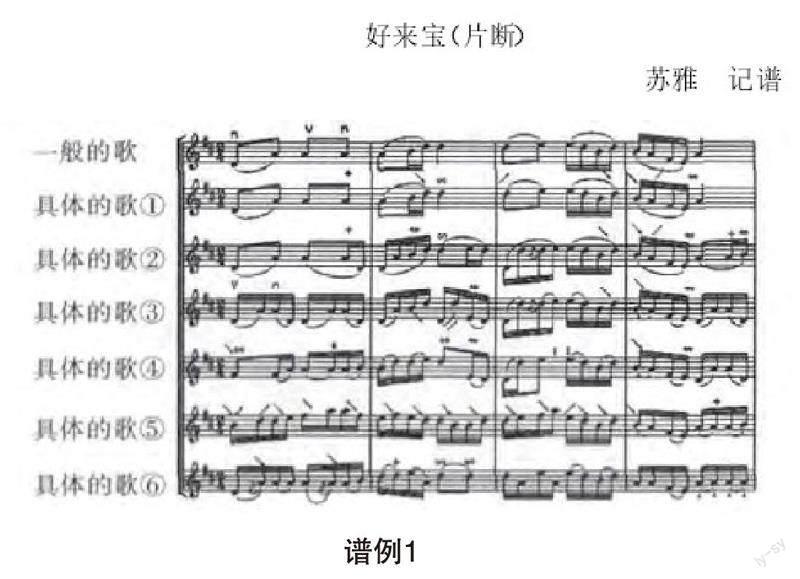

四胡在蒙古族語言體系中被叫作“呼日”和“胡爾”,屬于內弓演奏樂器。在2006年被列為中國非物質文化遺產行列,四胡的不斷發展推進科爾沁音樂的發展,尤其帶動了新一代四胡演奏家的成長。四胡具有自身的演奏風格,對創新和傳承民族音樂起到了一定的影響作用。在內蒙古科爾沁地區,兩大流派四胡的演奏風格,區別于其他樂器形式,展現出鮮明的民族特色和地域性特征。如譜例1是《好來寶》的片段,同一首曲調的七種演奏異文,一共包含八個小節,從旋律的特征來看具有明顯的蒙古族風格,恰當地運用了打音、滑音、回音、顫音等技巧,呈現出一種四胡演奏的良好效果,第三支中融入了四胡加花的演奏形式,在節奏上形成變化,巧妙地運用第四指指法,運用了吳云龍的反向倒內外弦的換弦演奏形式,在每一個十六分音符的第一音都作為強音表現,突出四胡的演奏特色[9]。

譜例1

(二)四胡的藝術特點

1.裝飾型潤腔特點

裝飾音演奏風格最常見的形式是回音的演奏形式,一、二指先后按弦,再運用四指,表現裝飾音和旋律的關系,常出現在高音四胡的演奏中,對民歌的演奏方法進行模仿,利用裝飾音的特點,在較慢的旋律中保持弓法的連續性。當音樂線條過長時,不能使用裝飾音,四胡的聲音逐漸變小,演奏時,拖住聲腔,加入裝飾音,使節奏更加連貫。在快速的節奏中,加入快速的裝飾音,加強音樂歡快的氛圍,尤其是在民間樂曲的演奏中,表現一種裝飾性,同時烘托樂曲,表現演奏情緒。孫良在演奏過程中善于運用裝飾音,表現裝飾性,運用連續性的弓法形式,給予樂曲以較強的節奏感[10]。

2.滑音演奏特點

蒙古族四胡在演奏過程中,滑音是最常見的表現形式,運用多種演奏技巧進行搭配表現,滑音對民歌中的甩腔進行模仿,從民歌的演繹形式中獲得靈感,展現出民間音樂的特色,主要對河南地區的河南梆子中的幫腔進行借鑒,蒙古族四胡滑音的演奏形式音程距離較遠,在滑音技巧發展中,為了保持原有的民歌特色還加了回滑音的形式。蒙古族四胡除了裝飾音與滑音以外,還包括其他的演奏技巧形式,以豐富的演奏技巧表現地區的民歌,四胡的演奏技巧還包括揉弦、撥弦等形式,突出蒙古族的音樂特色。孫良在演奏中根據不同段落進行不同的表現,使樂曲在同一個曲調中形成不同的音色,表現不同的音高。孫良的《八音》一直流傳至今,被大眾稱為“孫氏八音”,在《八音》中表現不同的曲調,運用不同的技巧形式,運用大、中、小四胡的不同定弦法,體現出民間器樂合奏的傳統組合形式[11]。

(三)演奏套路

1.技法套路

蒙古族四胡的技法套路形式豐富多樣,不同的流派創造了不同的技法表現形式,比如吳云龍的流派就愿意使用倒弓的形式進行演奏,倒弓的形式不是單獨使用,而是在每拍的第二和第三個音之前加入打音、滑音、點音等形式,配合加花技法,呈現出獨特的演奏風格。倒弓是吳云龍的特色技法,在其演奏的《春到科爾沁》樂曲中,他將倒弓運用得十分嫻熟,呈現出良好的視聽效果。另外,吳云龍擅長運用指法,運用中指、食指、無名指在四個音位上進行演奏,體現出音色的韻味。食指與中指做滑音的演奏,小指做裝飾打音,每根手指表現不同的風格,體現不同的演奏形式[12]。

2.變奏套路

伴奏套路與弓法套路和指法套路之間存在著必然的聯系,弓法和指法是變奏套路的表現形式,變奏是演奏家在演奏過程中運用特定的技法來表現音樂內容。四胡演奏的技法形式豐富,尤其是在科爾沁兩大流派的影響下,四胡的演奏技巧更加完善,包括回音、打音、顫音等多種形式,回音是將骨干音在音前做點,在音后做打,最終將音送回到原位。在四胡的演奏樂曲中普遍流行,尤其是在民間的演奏中,展現出獨特的節奏感。打音是運用四指或者三指進行演奏;或者二指、三指、四指同時拍打,展現樂曲節奏的變化。打音的形式比較普遍。顫音分為不同的形式,包括長顫音、短顫音、滑顫音等形式,不同的顫音會營造出不同的音樂效果,在蒙古族四胡的演奏中表現出獨特的音樂質感[13]。

四、結束語

蒙古族民間音樂文化在我國文化體系中擁有重要的發展地位,以音樂的形式記錄生活和歷史,見證著民族的發展歷程,民族音樂具有傳遞民族思想和民族情感的重要作用,隨著文化的發展,民族音樂受到越來越多人的青睞,表現了民族音樂多元化的發展狀態,蒙古族傳統音樂傳承十分有必要,是發展地域文化和民族文化的重要內容,蒙古族四胡的樂曲從來源以及風格都展現了蒙古族的文化特色,尤其是反映出鮮明的游牧文化特色。

本文通過對蒙古族四胡的研究,了解了其兩大藝術流派的發展現狀,對蒙古族四胡有了更深的了解,對其音質和演奏發音技巧進行了分析,通過研究發現,蒙古族四胡演奏具有濃厚的地域性特征,以音樂的形式促進了民族文化的傳播,并對大眾形成了鮮明的影響。四胡是蒙古族民間傳統的古老樂器,是國家非物質文化遺產的重要內容,因此受到大眾的廣泛關注,形成了重要的影響。科爾沁地區的蒙古族四胡演繹展現了蒙古族的傳統文化底蘊,傳遞出深刻的文化性特征。兩大藝術流派豐富了四胡的藝術表現力,為大眾提供了豐富的文化內容,并在傳統的基礎之上加入新的元素,豐富技能表現,增強藝術感染力,改變弓法的形式,傳達出民族音樂的氛圍和意境。

參考文獻:

[1]包克誠.關于科爾沁蒙古族四胡文化傳承的思考[J].內蒙古民族大學學報(社會科學版),2013,39(05):27-28.

[2]于雙振.昔日打工仔 今日制琴師——訪二胡制作師呂勝路[J].樂器,2011(02):24-26.

[3]劉京虹.老驥伏櫪,志在千里——訪二胡制作名家王根興[J].樂器,2011(01):23-25.

[4]斯琴塔娜.蒙古四胡的造型藝術特征研究[D].內蒙古農業大學,2016.

[5]烏蘭杰.保護少數民族傳統文化藝術遺產斷想[J].內蒙古大學藝術學院學報,2004(01):24-29.

[6]項陽.中國音樂民間傳承變與不變的思考[J].中國音樂學,2003(04):68-78+142.

[7]高·青格勒圖,斯勒巴特爾.蒙古族器樂曲──“阿斯爾”[J].內蒙古藝術,1998(02):48-50+67.

[8]慶歌樂.論傳統變奏手法在蒙古族器樂曲《阿斯爾》中的運用[J].音樂創作,2012(12):149-151.

[9]納.布和哈達.有關烏珠穆沁右旗王府樂隊情況的調查[J].內蒙古大學藝術學院學報,2009,6(03):19-21.

[10]蔡際洲.中國傳統音樂的研究角度[J].黃鐘(中國.武漢音樂學院學報),2007(01):78-83.

[11]慶歌樂.蒙古族古典宴樂《阿斯爾》的傳統器樂特征[J].內蒙古藝術,2006(02):23-25.

[12]蕭梅.從感覺開始——再談體驗的音樂民族志[J].音樂藝術(上海音樂學院學報),2010(01):81-93+7.

[13]蕭梅,李亞.音樂表演民族志的理論與實踐[J].中國音樂,2019(03):5-14+34+193.