表征建構概念 實驗豐盈理解

羅雯娟

【教學內容】

蘇教版三年級下冊第六單元例1、例2,以及“想想做做”。

【教學目標】

1. 結合生活中的具體情境,通過看、摸、量等動手操作建構對面積含義的理解,掌握面積大小的比較方法。

2. 用數學實驗的方式,在問題解決中體驗面積和面積單位的生成過程,積累圖形與幾何的學習經驗,不斷豐富解決有關圖形與幾何問題的策略,增強空間觀念。

3. 在學習活動中進一步體驗數學與現實生活的聯系,培養觀察、操作、概括能力,增強學習興趣和學好數學的信心。

【教學過程】

一、借助直觀具身體驗,建構面積表象

活動一:找面、摸面,初步認識物體的面積。

呈現例1情境圖,看看黑板面和課本封面,說一說哪一個面比較大,哪一個面比較小。

提問:在我們的周圍,你還能找到一些物體的面嗎?

學生用手掌摸課桌面。

交流小結:像黑板、課本、桌面等物體都有面。(板書:物體有面)

引導:你能找到比課桌面大一點或小一點的面嗎?請你先找一找,再像剛才那樣摸一摸,最后和你的同桌分享。

學生在教室內找一找、摸一摸。

交流小結:剛才同學們找到了很多物體的面,這些面有大有小,在數學上,我們就把這些面的大小稱為“面積”。(板書:面有面積)

引導:現在你能用“面積”這個詞說一說圖上黑板面和課本封面哪個比較大嗎?

同桌間相互交流面積大小。

交流小結:黑板面的大小是黑板面的面積,課本封面的大小是課本封面的面積。黑板面的面積比課本封面的面積大。(板書:面積有大小)

設計意圖:面積概念的建構,不是術語的記憶過程,也不是單純的直觀形象的積累過程,而是概念意義的建構過程。通過“找一找”和“摸一摸”的活動,由“體”到“面”符合學生的認知規律,也可以引導學生發現物體的面有大小。

活動二:涂面、比面,感知平面圖形面積大小。

談話:剛才我們研究了身邊物體的面積,平面圖形有面積嗎?指的是什么?(出示例1正方形)請你閉上雙眼,慢慢想象一下,這個正方形的面積大小指的是什么?是哪一塊區域呢?(出示例1長方形)再想象一下,這個長方形的面積大小指的是什么?你能涂一涂、比一比嗎?

活動要求:(1)想一想這兩個圖形的面積分別指的是什么。(2)涂一涂:把這兩個圖形分別涂上顏色。(3)比一比:哪個圖形的面積大一些,說一說你是怎么比的。

預設1:長方形的面積大,因為圍成長方形的邊更長。

啟發思考:正方形和長方形的面積在哪兒?

預設2:長方形的面積大,我們可以直接看出來,也可以把正方形覆蓋在長方形上,還多出一塊區域。

小結:圍起來的里面的部分才是正方形和長方形的面積。通過觀察直接比較和將這兩個圖形重疊比較都是比較圖形大小的好方法。

提問:(出示角)這是什么圖形?能說一說它的面積嗎?是哪一塊區域?

小結:看來,只有封閉的平面圖形的面積才可以被測量,可以比較大小。物體表面或封閉圖形的大小叫作它們的面積。

設計意圖:建構主義認為,學生認知的建構不是教師傳授的結果,而是其親身經歷,與環境的交互實現的。平面圖形的面是什么,很難說清道明,但是動手“涂一涂”“比一比”,學生就容易心中有數。同時,通過兩次旨在突破學生“困惑點”的對比——“周長與面積”“封閉圖形與非封閉圖形”,幫助學生掃除認知上的模糊點,進一步建構對面積概念的理解。

二、實驗感悟以數量形,理解面積概念

1. 動手實驗,工具測量,嘗試以“數”描述“形”。

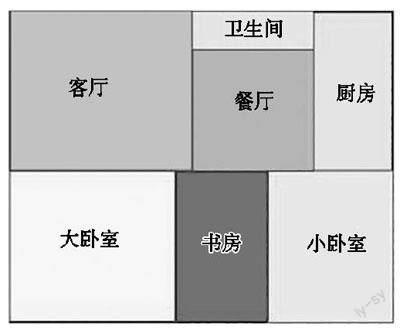

談話:這是小明的新家(如右圖所示),仔細觀察平面圖,哪里的面積最大?

引導:當圖形的面積相差比較大的時候,用觀察法就能比較出它們的大小。

啟發思考:再仔細觀察小明家的餐廳和廚房,誰的面積大呢?

交流追思:觀察失效了,怎么辦?

明確:數學學習中,可以用數學實驗來驗證自己的猜測。

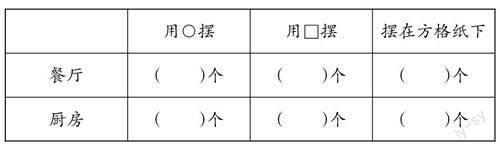

“認識面積”實驗單

實驗目標:餐廳和廚房,誰的面積大?

實驗猜想:餐廳和廚房的面積相比較,()的面積大。

實驗材料:(1)表示餐廳的正方形和表示廚房的長方形各一個。

(2)圓形和小正方形的紙片若干。

(3)透明方格紙一張。

實驗要求:(1)擺一擺:用圓形或正方形的紙片分別在表示餐廳和廚房的圖形上擺一擺,或把表示餐廳和廚房的圖形擺放在透明方格紙下。

(2)比一比:根據擺的結果比一比誰的面積大?

(3)想一想:三種擺法在比較時有什么相同的地方和不同的地方?

實驗過程記錄:

實驗結論:餐廳和廚房的面積相比較,()的面積大。

預設:

交流明確:(1)用圓形、小正方形和透明方格紙都可以比較出兩個平面圖形的大小。

(2)比較時,都是比較由同一種“測量工具”得出的個數,用“數”度量平面圖形面積的大小。

設計意圖:測量面積應該遵循“測量工具的選擇—用合適的測量工具進行正確的度量—將面積大小抽象為一個數”的過程。這一環節,通過對兩個面積相近但形狀不同的圖形的大小比較,激發認知沖突,產生實驗需求,借助實驗過程,通過多元表征學習,建構對面積本質的理解,感受統一單位,以“數”量“形”比較的必要性。

2. 比較辨析,尋找標準,計量方式巧優化。

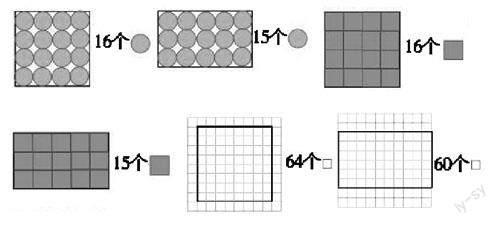

啟發思考:三種擺法中,用什么形狀的圖形更合適?

預設1:正方形,因為圓片不能正好鋪滿,還有剩余的部分,正方形剛好鋪滿。

預設2:透明方格紙,只要放在圖形上就可以看出有幾個小正方形。

交流明確:正方形可以密鋪,測量方便。

啟發思考:在數正方形的個數時,一定要一個一個數嗎?你有什么好方法?

課件呈現資源(如下圖所示)。

交流明確:計算總個數的時候還有巧方法。因為長方形或正方形中每排的小正方形個數相同,于是可以從“數”到“算”,用乘法計算。

對比發現:為什么正方形紙片和透明方格紙都是用小正方形“擺”滿需要比較的圖形,結果卻不一樣?

小結明確:當作“單位”的小正方形的大小不一樣,數出的結果也就不一樣。看來,除了選擇合適的測量工具,還要注意統一面積單位。

設計意圖:學生通過多元表征經歷“以面測面”后,繼續引導學生對比分析,體驗測量工具選擇的重要性,感受將正方形作為面積單位的優越性,為統一面積單位奠定基礎。同時,在測量的過程中,學生不僅可以適當體會測量單位的多樣性,還可以滲透方法優化,與后續的“面積計算”學習產生關聯。

三、鞏固練習打通聯系,體會面積價值

1. 數一數,打通規則與不規則圖形面積的聯系。

出示“想想做做”第4題(圖略)。

提問:每個小正方形的面積都是“1”,這幾個圖形的面積分別是多少?哪個圖形的面積最大?

組織交流:還有別的數法嗎?第4個圖形和其他圖形有什么不同?出現不滿一個的時候怎么辦?

課件演示:割補成規則圖形。

設計意圖:建構了對規則圖形面積的認識后,嘗試將“數方格、比面積”的方法遷移到對不規則圖形面積認識的建構中來。聚焦不規則圖形,相機滲透轉化的數學思想,加深對面積運動不變性的理解。

2. 憶一憶,打通面積、長度、時間度量的本質。

談話:今天我們一起認識了面積,知道了像這樣一個個小面的總個數就是大面的面積(動畫演示小正方形拼出大正方形和長方形的過程)。回憶一下,長度、時間單位是不是也是這樣呢?

動畫演示:1厘米1厘米地累加,1分鐘1分鐘地累加。

小結明確:數學,離不開“數”,無論是長度、時間還是面積,都是先建立標準,再進行標準個數的累加,經歷從數到算的過程,這個標準就是數學中的“單位”。在今后的學習中,我們還會學到更多的“單位”。

全課總結:回顧一下,今天這節課主要學習了哪些內容?通過什么方法展開研究的?你還有哪些收獲?

設計意圖:度量的本質是單位的累加,表現為用一個數表示物體的某一屬性。溝通計時間、量長度、測面積間的相同之處可以讓學生體會測量中單位的價值,也促使他們今后將學習面積的經驗遷移到體積的學習中,彰顯面積學習的價值,完善類概念的類比融通與系統建構。