嬰兒是如何學會看東西的?

——根據(jù)達夫妮·莫伊雷爾教授在嬰幼兒發(fā)展與托育國際學術會議上的報告整理

達夫妮·莫伊雷爾

(麥克馬斯特大學,加拿大 哈密爾頓 L8S 4L8)

新生兒每隔一段時間會睜開眼睛,他們能看見東西但是視力很差。直到青春期,兒童視力才與成年人相近。那么,在此過程中他們是否在學習看東西,又是如何實現(xiàn)的呢?通過與出生時視力正常兒童的比較,研究者發(fā)現(xiàn)患白內(nèi)障兒童由于早期的視覺剝奪,他們的視敏度、面孔知覺和面孔識別能力下降。可見,視覺的發(fā)展依賴于經(jīng)驗,如果缺少外界輸入的視覺信息,視覺將難以發(fā)展。文章基于視敏度、面孔知覺和面孔識別這3種視覺能力,對嬰幼兒的視覺發(fā)展、視覺剝奪對視覺發(fā)展的影響作一概述。

1 嬰幼兒視覺發(fā)展

1.1 視敏度的發(fā)展 由于嬰兒無法像成人一樣測量,于是研究者采用與成年人視敏度測試相同的邏輯。嬰兒喜歡看在淺灰色上有條紋圖案的東西,當看到條紋卡片時,嬰兒的視線會朝條紋方向移動。在測試中,從非常粗的條紋開始,逐漸越來越細。觀察員在觀察室通過小窗觀察嬰兒的眼睛,發(fā)現(xiàn):條紋細到某一程度時,嬰兒開始表現(xiàn)得很隨意,不再看條紋。此時條紋的粗細就代表著嬰兒視敏度的發(fā)展水平,當一個人可以區(qū)分更小的條紋時他的視敏度更高。

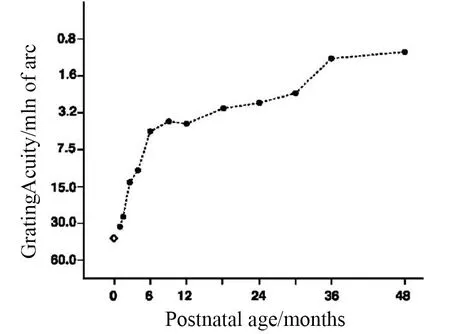

如圖1所示,一個視力正常的成年人視敏度值小于1,兒童在7歲左右達到這個值。假設研究者試圖讓嬰兒閱讀,線條必須很大,寬度大約是7歲兒童和成年人的40倍。在最初的六個月,嬰兒視敏度有快速的改善,然后是一個非常緩慢的改善,直到七歲。這告訴我們,讓孩子在3歲前閱讀沒有什么意義,因為視敏度沒有充分發(fā)展,他們只能看清平均每頁上有三個字母的書。總之,出生時的嬰兒對寬條紋有反應,視敏度有一個很長的發(fā)展階段,一直到7歲視敏度都在提高。

圖1 視力正常人群的視敏度發(fā)展趨勢Figure 1 Visual acuity trends in people with normal vision

1.2 面孔知覺的發(fā)展 面孔知覺是更高層次的視覺能力,對新生兒來說很有挑戰(zhàn)性。新生兒抬頭看母親時,在30 cm之處只能看到一個外部輪廓,以及輪廓內(nèi)部存在的一些變化;如果母親移動到60 cm處,面孔將變成一團模糊的影子;120 cm時面孔就像個斑點。由于新生兒的視敏度很差,所以當抬頭看一張臉的時候,他們只掃描外部的輪廓,注視點通常在下巴或發(fā)際線上[1]。面孔被展示一分鐘的過程中,嬰兒基本上只是看著下巴[2]。嬰兒的周邊視力也很差,只能看到被盯著看的那部分臉,就像用望遠鏡看面孔,只發(fā)現(xiàn)了很小的一部分。然而,盡管視敏度和周邊視力差,與元素被顛倒的圖案相比,剛出生的嬰兒會花更長的時間看這樣一個簡單的圖案——包含了臉部的元素(模擬兩只眼睛和嘴巴)的圖案。所以,面孔對剛出生的嬰兒有某種吸引力。

研究人員一直在研究是什么吸引了新生兒對面孔的注意力。結(jié)果發(fā)現(xiàn),頂部比重大(top heaviness)的圖案對新生兒來說很有吸引力。比如,他們存在對T的顯著偏好,但當T被倒過來時,偏好消失了。研究者做了一個有趣的實驗,實驗a中第1種情況(圖2左一)符合頂部比重更大的原則,而在另一種情況下,眼睛和嘴巴上下倒置(圖2左二),違反頂部比重更大的原則,結(jié)果發(fā)現(xiàn)嬰兒偏好第一種情況。實驗b中第1種情況(圖2右二)五官正確排列,而在另一種情況五官排列是混亂的(圖2右一),但依舊符合頂部比重更大的原則。這兩者對新生兒而言是相同的,不存在某種偏好,嬰兒并不關心哪個更像臉。因此,新生兒還不能意識到面孔是如何排列的。也就是說,嬰兒對頂部比重大的圖案的偏愛,使他們偏好面孔,研究者稱之為先兆面部知覺(precursor face perception)。直到3~4月大的時候,嬰兒才開始注意到面孔是否被正確排列。

圖2 實驗材料示例Figure 2 Examples of experimental material

1.3 面孔識別的發(fā)展 嬰兒能分辨母親的臉嗎?嬰兒能區(qū)分兩個陌生人嗎?由于嬰兒存在先兆面孔知覺,使得嬰兒長時間盯著母親的臉——頂部重的圖案。研究發(fā)現(xiàn),只需要盯著母親的臉看3個小時,就足以對母親的臉產(chǎn)生偏好,且這種偏好將持續(xù)存在[3]。在對3個月大的嬰兒做的一項研究中,研究者給嬰兒看母親的臉,還有一張陌生人的臉;這些面孔會持續(xù)呈現(xiàn),直到嬰兒不想看為止。實驗中,嬰兒花了一分多鐘看母親,但在大約50秒內(nèi)便失去了對陌生人的興趣。

事情也可能發(fā)生逆轉(zhuǎn)。如果研究者先呈現(xiàn)母親的面孔,嬰兒一開始很感興趣,但當研究者一次又一次呈現(xiàn)母親面孔時,嬰兒逐漸喪失了興趣。不斷地呈現(xiàn)直到嬰兒習慣,直到看的時間減少了至少一半;這時呈現(xiàn)一個新的圖片,一張陌生人的面孔,嬰兒能分辨出區(qū)別,并感到這張新面孔很有趣(圖3)。他們會露出微笑,看得時間也更久。在這個實驗中,由于母親的照片被反復呈現(xiàn),照片已經(jīng)不再有趣了,而陌生人的照片則更有趣。但在與母親短暫接觸之后嬰兒就能認出她的臉。如果研究者一遍又一遍地呈現(xiàn)陌生人1,然后切換到陌生人2,同樣的情況也會發(fā)生。

圖3 嬰兒對母親的面孔偏好和習慣化Figure 3 Maternal face preference and habituation in infants

實驗說明,3個月的嬰兒已經(jīng)能夠分辨母親,也能區(qū)分兩個陌生人。這種能力在此后會繼續(xù)發(fā)展。研究者讓嬰兒區(qū)分兩張非常相似的面孔,它們的區(qū)別只在于嘴在下巴上方的位置以及兩眼之間的距離。研究者讓一個小嬰兒區(qū)分這兩張面孔,他們完全失敗了。事實上,這種能力直到12歲左右才會發(fā)展。

2 視覺剝奪對視覺發(fā)展的影響

2.1 對視敏度發(fā)展的影響 患有白內(nèi)障的孩子在出生后的幾個月里失去了看世界的機會,由于嬰兒最初幾個月里睡得很久,視覺缺席了幾個月也許并不重要。患有白內(nèi)障的孩子第一次戴上眼鏡的那一天(通常在出生后的一周到9個月之間),他們就可以看見世界了。圖1呈現(xiàn)了正常的視敏度發(fā)育軌跡,患白內(nèi)障的孩子剛恢復視覺時,他們的視敏度與剛出生的嬰兒一樣;當他們看不見時,視敏度沒有任何提升。這意味著正常的孩子出現(xiàn)的這種視敏度的快速發(fā)展是由經(jīng)驗驅(qū)動的,當你錯過這個世界時,這種發(fā)展就不能發(fā)生了。

但是,神經(jīng)系統(tǒng)已經(jīng)準備好恢復了,當一歲時,他們會達到正常范圍[4]。這意味著孩子在九個月大時接受治療,他的視敏度發(fā)展將陡然上升。更早接受治療的孩子,發(fā)展則相對平緩。也就是說,神經(jīng)系統(tǒng)在時刻準備著,期待視覺經(jīng)驗的到來,并在一年內(nèi)達到應有的水平。他們發(fā)展到兩歲的時候還是正常的,兩歲之后發(fā)展停止了。所以患有白內(nèi)障的孩子在成年后也依舊只有兩歲孩子的視力,這是永久性的缺陷。在生命第一年發(fā)生的事阻礙了兩歲以后的發(fā)育,研究者稱之為睡眠者效應[5]。最初的剝奪改變了神經(jīng)系統(tǒng),所以在2~18歲本應該發(fā)生的事不再發(fā)生。視力在出生后的迅速發(fā)展取決于經(jīng)驗,如果剝奪了經(jīng)驗,將會有永久性的缺陷。

2.2 對面孔知覺發(fā)展的影響 為了測試面部感知,研究者使用了黑白輪廓的“穆尼面孔”,包含正常的穆尼面孔和混亂的穆尼面孔,要求被試加以分辨。研究者以成年患者為實驗組,正常成人為對照組,在測試中兩組在準確率和反應時上沒有差別。見圖4。

圖4 穆尼面孔實驗的行為實驗結(jié)果Figure 4 Behavioral results in the Mooney face experiment

當觀察大腦視覺反應區(qū)的事件相關電位時,研究者發(fā)現(xiàn)兩組對正常面孔比混亂面孔的反應更大,有更大的偏斜(deflection)。與對照組相比,實驗組整體的波幅更大,他們似乎需要更多的大腦資源來達到和對照組一樣的水平(圖5)。從波幅大小(P100-N170 amplification)和視覺剝奪持續(xù)時間的函數(shù)中可以看出,被剝奪的時間越長,能夠進行面部識別的神經(jīng)基礎就越不正常[6]。所以行為上觀察到的面部感知是正常的,但在神經(jīng)水平上,實驗組達到同樣的水平需要更多的大腦活動。

圖5 穆尼面孔實驗的腦電結(jié)果Figure 5 EEG results in the Mooney face experiment

2.3 對面孔識別發(fā)展的影響 為了探究視覺剝奪對嬰幼兒面孔識別發(fā)展的影響,研究者進行了另一項實驗。研究中再一次以成年患者為實驗組,正常成人為對照組,要求他們完成一項難度較大的測試:呈現(xiàn)非常相似的5張面孔,當它們正放時,尚可看出區(qū)別;當它們被倒過來時,難以區(qū)分。對患者進行測試時,他們反應的準確率高于50%,但低于正常成人,見圖6。患者的反應時間更長,且很多時候得到的答案是錯誤的[7]。研究者做了另一個測試,讓兩組去辨認中國的名人面孔,實驗組的準確率很低,他們表現(xiàn)得很差,近乎臉盲。因此,視覺剝奪后,面孔識別也會受到影響。

圖6 面孔識別實驗的行為實驗結(jié)果Figure 6 Behavioral results in the face recognition experiment