新時代高質量發展背景下縣域經濟的多維透視研究

呂宏芬 董華英

摘? 要:近年來,縣域經濟迎來了二次崛起的歷史機遇,已成為我國高質量發展的重要基礎,是實現中國式現代化的根本保證。本文對當前縣域經濟發展重要性進行系統梳理的基礎上,以豐富詳實的數據資料對我國縣域經濟的發展現狀及變遷進行了多維透視分析,總結了縣域經濟發展的典型特征。結合“雙循環”發展格局、數字經濟發展等對縣域經濟的發展新趨勢進行了預期,并提出了一系列新發展舉措。

關鍵詞:縣域經濟? ? ?多維透視? ? ?新發展

進入新世紀以來我國快速推進的城鎮化進程所導致的人口規模過大、人口密度過高以及人口流動頻繁等問題,導致大城市難以有效應付諸如新冠疫情等意外事件的沖擊,暴露出超大特大城市的治理短板,大城市病日益凸顯。與此同時,黨中央《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》等系列文件,明確提出嚴控省會城市規模無序擴張,嚴控撤縣建市設區,指明了新一輪區域政策的主方向。這意味著盛行多年的大城市化模式或將終結,縣域經濟繼上世紀80年代之后,迎來第二次前所未有的崛起機遇。

同時,我國目前已進入高質量發展階段,這是當前國家發展的鮮明主題和基本特征,也是各級政府工作的根本遵循和發展方向。“郡縣治,天下安”,習近平總書記多次強調“縣級處在承上啟下的關鍵環節,是發展經濟、維護穩定、保障民生、促進國家長治久安的重要基礎”。縣域是落實執行高質量發展的基礎區劃單元,也是實現中國式現代化、推進高質量發展的關鍵點,沒有縣域高質量發展就沒有國家現代化。

一、縣域經濟高質量發展是實現中國式現代化的根基

通常所說的縣域主要包括縣(市)和市轄區兩類。根據民政部公布的最新數據,截至2022年底,我國有各類縣級行政區劃共1870個,總面積845萬平方公里,占我國陸地總面積的88%。縣域戶籍人口8.88億人,占全國總人口的62.93%。可見,縣域作為國家治理的基礎單元,是推進高質量發展實現中國式現代化的關鍵。

(一)縣域是實現國家穩定與安全的壓艙石

縣域是連接城市與農村的橋梁,是我國農業生產與工業制造的主要載體,是工業化、城鎮化、信息化、現代化彼此之間良性互動、深度融合并實現相互協調的關鍵節點。縣域在國家高質量發展中處于基礎和核心地位,正逐步成為穩定經濟大盤的支柱和壓艙石。我國“十四五”規劃綱要明確提出,要保持我國制造業比重不下降,繼續夯實制造業大國的基礎,而要實現這一發展目標、實施制造強國戰略,必須高度重視縣域經濟發展。當然,縣域的地位不能僅僅用經濟總量來衡量,縣域還承擔著實現國家長治久安、保障國家安全發展的重要職責。

(二)縣域是構建雙循環格局的關鍵點

我國依靠完善的供應鏈體系,世界工廠地位正在逐漸形成,縣域也在我國產業鏈分工中占有重要地位。2022年我國進出口最多的50個縣實現進出口總額達5687億美元,占我國貨物進出口總額的9.4%。部分縣域的優勢產業在全球都占有重要位置,比如江蘇丹陽的眼鏡、浙江諸暨的襪業、湖南邵東的打火機等。隨著“雙循環”的提出,不僅要關注國際市場,更要重視國內消費市場,而目前我國縣城居民人均消費支出不到對應地級及以上城市居民消費的2/3,可見縣域消費市場潛力巨大,開拓國內市場離不開龐大縣域消費的支撐。在雙循環格局下,縣域成為構建雙循環格局的關鍵節點,需要縣域利用自身優勢積極承擔產業生產組織,統籌國際和國內、生產和生活,培育特色優勢產業,增加優質產品供給,不斷滿足日益增長的多元化消費需求。

(三)縣域是推進經濟高質量發展的主陣地

相較于行政等級更高的城市,我國縣域的發展總體而言還存在不平衡、不充分的現象。首先,縣域經濟發展水平普遍滯后。縣域GDP占全國GDP的比重不到65%,是中國式現代化進程中的最大難點,需要各個層面給予更多關注。其次,縣域對生產要素吸引力不足。當前縣域不僅普遍面臨著常住人口減少的現象,而且資金等生產要素也處于流失狀態,縣域住戶儲蓄存款占全國住戶儲蓄存款的比重為36.64%,但是金融機構貸款余額僅占全國金融機構貸款余額的19.62%。再次,城鎮化建設存在較多短板。以人均市政公用設施固定資產投資為例,縣域這一數據僅為地級及以上城市的1/2左右。但同時,根據對縣域經濟總量處于全國前200名縣的統計,城鄉收入差距高于全國平均水平的不足3%,這也說明推進縣域高質量發展有利于實現共同富裕。

(四)縣域是實施鄉村振興的指揮部

《國家鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)》中提出鄉村振興和城鎮化雙輪驅動,城鎮化是經濟社會發展的必然趨勢。農村人口和第一產業占比下降是符合發展規律的,鄉村振興戰略是在鄉村人口減少的客觀背景下推進的,推進鄉村振興必須建立城鄉融合發展的體制機制。縣域是包含城鄉在內、功能體系完備的基層行政單元,相較于大中城市,縣域更加貼近農業和農村,能夠更好地服務農業和農村發展,更適宜作為鄉村振興的基礎單元。縣域能發揮城鎮的帶動作用,提高非農產業比重,增強農村發展內生動力。

二、高質量發展背景下縣域經濟的多維透視分析

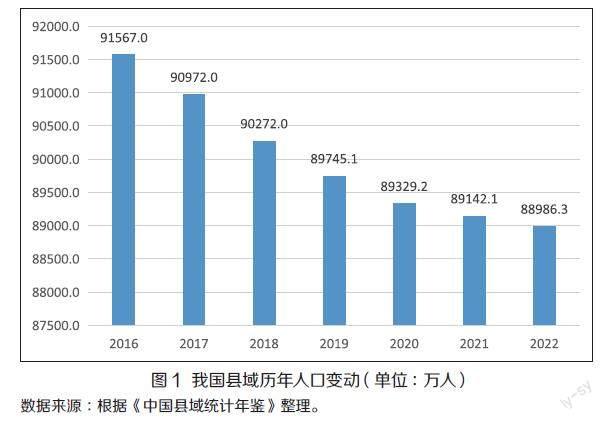

(一)縣域人口及其分布情況

根據《中國縣域統計年鑒》數據,并以賽迪顧問的《中國縣域經濟百強研究》為補充,不難發現,近幾年來我國縣域戶籍人口呈明顯下降態勢,在全國戶籍人口中所占的比例也同樣在下降。

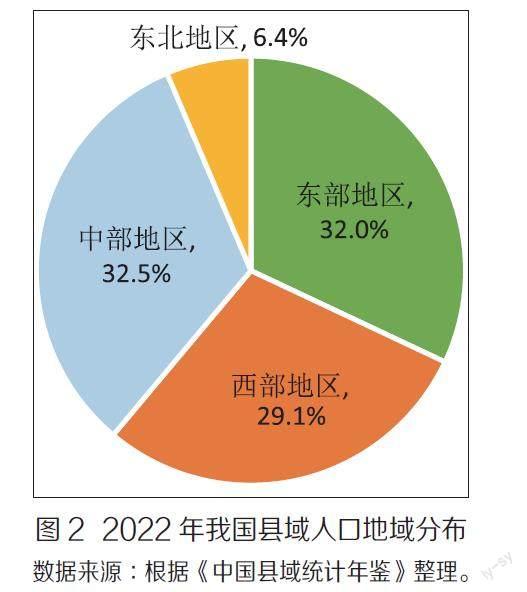

同時,從2022年縣域戶籍人口的區域分布來看,中部地區戶籍人口占比最高,幾乎占到1/3強,東北地區縣域戶籍人口下降最快,目前占比已不到10%,如圖2所示。

(二)縣域經濟發展態勢

根據《中國統計年鑒》和《中國縣域統計年鑒》的數據,雖然近幾年來我國縣域創造的GDP總量繼續保持穩定增長,但是其占全國GDP的比重卻一直呈下降態勢,占比由2016年的44.47%下降至2022年的37.0%,如圖3所示。

同時,從區域分布來看,東部和中部地區縣域GDP仍占主導,分別占全國縣域GDP的40.6%和30.3%,而東北地區縣域僅占4.4%,這與全國縣域的人口分布特點基本一致。

(三)縣域財政水平及其貢獻

從反映政府財政水平的一般公共預算收入指標來看,2016年我國縣域這一指標為22116.5億元,對全國財政收入的貢獻率為13.9%。由于新冠疫情的巨大沖擊,2022年全國及各地的一般公共預算收入均明顯下降,縣域收入為22458.1億元,對全國財政的貢獻率也進一步下降,僅為12.2%。但東部地區縣域的一般公共預算收入繼續堅挺,2016年至2022年間,東部地區縣域對全國財政收入的貢獻率一直保持43%以上的水平,財政實力雄厚。

(四)縣域產業結構動態調整

從近幾年我國縣域三次產業的結構變動來看,第三產業的占比穩步上升,從2016年的38.3%上升到2022年的46.5%,而同期第二產業的占比則由47.1%下降到39.6%,第二產業的主導地位優勢已逐漸喪失。縣域三次產業結構的動態調整態勢與全國產業結構的調整態勢呈高度一致,同時與蘇浙豫魯等縣域工業發達地區的結構變動也基本一致。

三、高質量發展背景下縣域經濟發展的趨勢與舉措

高質量發展是時代主題。在縣域經濟發展的全過程和各領域中,完整而準確地輸入高質量發展理念,科學構建縣域經濟發展的新格局,推動縣域經濟質量、效率和動力這三大變革。

(一)協同促進“雙循環”格局,擴大縣域內需市場

從黨的二十大會議到2022年中央經濟工作會議,都把加快構建“雙循環”新格局、擴大內需作為今后工作的重點。縣域消費群體是拉動內需的生力軍,因此要著力發揮縣域消費的突出作用。擴大縣域內需市場,需要努力貫通生產、分配、流通、消費等全過程環節。縣域要充分挖掘在養老托育、醫療健康、文旅體育等領域的潛力,以多種方式提質擴容,推動縣域消費的梯度升級。縣域還要努力探索推動“雙循環”獨有模式,要結合自身對外貿易的發展基礎,做好縣域進出口協同發展工作。從出口來說,縣域要花大力氣提升出口商品質量,穩步提高產品附加值,優化外貿結構,加大品牌宣傳,引導出口企業在深耕傳統市場的同時,積極拓展新興市場。就進口而言,要根據各地縣域的經濟發展程度和居民消費偏好,合理有序擴大優質消費品的進口,促進進口商品種類和來源的多元化。

(二)大力發展數字經濟,提升縣域產業能級

數字經濟的崛起,給縣域在改革紅利之后又帶來了新的數字紅利。縣域要牢牢抓住數字經濟的發展契機,大力發展數字經濟,以數字經濟賦能經濟發展,特別是通過農村電商大力發展各地的特色產業。著力發展大數據、物聯網、云計算等新興產業,培育和發展柔性制造、個性定制等新模式,加快縣域各類園區的數字化改造和升級,提升農業生產經營和管理服務的數字化水平,并加快縣域數字社會建設與治理。建議以縣域發展中目前相對較為薄弱的醫療、教育、養老等領域為重點,通過政府與社會的協同合作,共同推動縣域數字化服務。借鑒地市級城市的發展經驗,根據縣域的特殊區位布局,在大力打造新型智慧城市建設的同時,加快推進數字鄉村建設,以數字化賦能縣域發展和治理。

(三)協同發展綠色經濟,促進“雙碳”目標順利達成

在“兩山”“雙碳”等目標任務的驅使之下,縣域要協同多方力量,積極發展綠色和低碳經濟,對鋼鐵、建材、化工、紡織等傳統產業要大刀闊斧進行改造,并大力培育新興產業,提升縣域的產業能級,實現綠色低碳循環發展。要遏制高排放、高耗能項目發展,積極發展節能環保、清潔能源產業,推廣生態種植和生態養殖,推進縣域工業的綠色升級和農業的綠色發展。此外,縣域還要建立和完善獨具特色的綠色制造體系,不僅要擴大優質產品供給,還要重視縣域品牌的打造和宣傳,推動產品提質升級。縣域應加快調整能源結構,優化產業結構,增加綠色和低碳能源的消費,改善消費模式,為實現“雙碳”目標提供重要保障。

(四)助力推動鄉村振興,實現城鄉平衡發展

縣域作為推動實施鄉村振興戰略的重要節點,要將鞏固拓展脫貧攻堅成果與實現共同富裕有效銜接,全面推進鄉村振興戰略,加快農業農村的現代化建設。縣域要依托區劃內各鄉村的資源優勢和產業特色,打造農產品的全產業鏈供應鏈,讓農民更多參與并更多分享產業增值的收益。縣域要鞏固現有的建設成果,提升特色種植業、養殖業水平與層次,加快農產品的倉儲保鮮、冷鏈物流設施建設,做好農產品流通企業、農村電商與特色產業的精準對接。縣域要充分發揮自身的獨特優勢和載體作用,努力推進縣域公共服務、環境衛生以及產業配套等設施的提級擴能。根據區位條件、資源稟賦和發展基礎,促進特色小城鎮規范健康發展。

參考文獻:

[1]袁保瑚,李繼偉. 新發展格局下山東省縣域經濟高質量發展路徑研究[J]. 山東社會科學,2021,(8).

[2]郭愛君.“雙循環”格局下縣域經濟發展的新思路[J]. 人民論壇,2021,(1).

[3]王薔,丁延武,郭曉鳴. 我國縣域經濟高質量發展的指標體系構建[J]. 軟科學,2021,(1).

[4]方迎風. 中國縣域經濟發展差距的異質性與動力機制分析[J]. 河南社會科學,2022,(9).

[5]斯麗娟,曹昊煜. 縣域經濟推動高質量鄉村振興:歷史演進、雙重邏輯與實現路徑[J]. 武漢大學學報(哲學社會科學版),2022,(9).

[6]李碩雅. 數字經濟推動縣域經濟高質量發展思考[J]. 當代縣域經濟,2022,(1).

[7]王晉麗. 經濟新常態下振興縣域經濟的路徑探索[J]. 現代商業,2022,(1).

[8]劉劍平,夏換. 數字經濟時代縣域經濟創新發展之路[J].中國經貿導刊,2021,(6).

[9]張鳳林. 全面推進鄉村振興背景下縣域經濟高質量發展研究[J]. 理論探討,2022,(3).

[10]2021中國縣域經濟百強研究[R].賽迪顧問縣域經濟研究中心,2021,(08).

(作者單位:浙江外國語學院)

責任編輯:張莉莉