《雞兔同籠》結構化教學的實踐與反思

作者簡介:張彥伍(1981~),男,漢族,吉林扶余人,廣東省東莞市南城陽光第七小學,研究方向:小學數學教育。

摘 要:《雞兔同籠》問題是一道經典的數學趣題,教學中培養學生解決問題能力的同時,重在理解和應用假設思想。然而“一題多解”的解題策略教學中,一節課下來師生取得的效果并不理想,學生不理解假設從何來,且用假設法解決問題的方法過于模式化。在新課標的指導下,開展結構化教學,側重假設法學習和理解,借助思維導圖呈現可視的結構,“深度”掌握數學模型,促進學生思維發展。

關鍵詞:結構化教學;雞兔同籠;假設思想

中圖分類號:G623.5

文獻標識碼:A

文章編號:1673-8918(2023)32-0100-04

《義務教育數學課程標準(2022年版)》在設計體現結構化特征的數學課程內容中指出:“重點是對內容進行結構化整合,重視數學結果的形成過程;根據學生的年齡特征和認知規律,適當采取螺旋式的方式,逐漸拓展和加深課程內容,適應學生的發展需求。”結構化教學體現了學科內容整體性和一致性,學生從學習的內容關聯中體會到核心概念,并在其后學習中進行反復運用和強化,進而促進核心素養的發展。《雞兔同籠》是一道經典的數學趣題,引導學生在感受數學文化魅力的同時,培養學生解決問題的能力,重在假設思想。對此,如何幫助學生梳理與《雞兔同籠》相關的知識,更好地理解和掌握假設思想,呈現完整的結構化學習過程,促進學生的思維發展呢?文章筆者將以《雞兔同籠》一課為例,嘗試開展結構化教學實踐。

一、課前思考,分析學情

筆者回顧教學中發現師生在本節課學習中遇到的困難如下:從學生角度來看:一是假設從何而來?在教學中往往“假設”一詞都是教師提出,引導學生進行解題,學生不理解為什么要進行“假設”;二是模型的掌握固化,即學生對《雞兔同籠》系列數學模型更多的是一種“公式”的掌握,無法變通解決“雞、兔”以外的相關問題。教學中我們引導學生掌握一定的數學模式是有必要的,但不能是模式化。從教師角度來看:人教版教材提倡“一題多解”,讓學生體驗解決問題的多樣化,了解列表法、假設法和畫圖法等,然而一節課下來多種方法的呈現,學生掌握并不理想。調查發現,在實際解決《雞兔同籠》問題中,學生在多種解題方法中用到假設法的約占80%以上。因此,筆者將用學生已有學習經驗和需求進行教學,設計符合學生的學習情境感知“假設”的由來,在新舊知識對比中掌握數學模型,面對多種解法中采取“任弱水三千,我只取一瓢”,即側重假設法教學。

二、尋找關聯,梳理結構

經筆者對教材的知識梳理,與本節課相關聯的知識點包括以下:第一,三年級上冊《多位數乘一位數》和三年級下冊《除數是一位數的除法》的學習中學生已經掌握了乘除法計算能力,能夠結合“單一”的數學信息解決相應的數學問題,為《雞兔同籠》問題中乘除法計算解決問題作了鋪墊;第二,三年級上冊《測量》中《噸的認識》這節課學生學習了列表法解決問題,而且題目中大小車和課后的練習題大小船與《雞兔同籠》中的雞兔問題基本相同。因此,這些已有的學習經驗不僅為本節課解決問題的方法提供了幫助,也為《雞兔同籠》問題的數學模型形成提供了依據。

據此,《雞兔同籠》的教學定位:一是從“單一”信息(籠子里全是雞或全是兔)導入新知,為假設的由來作好鋪墊;二是在觀察與對比“單一”信息與《雞兔同籠》問題中,初步形成《雞兔同籠》數學模型;三是回顧與《雞兔同籠》的相關知識,即《噸的認識》例題,引出列表法解決問題,并借此優化方法。同時用大小車、大小船等知識的回顧及引導學生嘗試列舉,逐步加深數學模型認知和運用,由淺入深,從而更好地發展學生的核心素養。

三、實踐課堂,呈現結構

(一)引問新知,回顧舊知

師:同學們,你知道《雞兔同籠》問題嗎?能介紹下嗎?(生答)

師:你們知道的可真多,為你們點贊。可是當初我沒有學的時候,想得很簡單,同學可別笑話我,知道我是怎么想的嗎?

課件出示(一個籠子里全是雞,或者全是兔)

師:我當時就認為很多只雞在同一個籠子,很多只兔在同一個籠子。這樣的問題多簡單,你們看如果籠子里有35只雞,能算出有多少只腳嗎?

生1:能,一共70只,用35×2就可以了。

師:為什么要乘2呢?

生:因為一只雞有2只腳。

師:是的。如果籠子的雞腳一共有60只,能知道有多少只雞嗎?

生:30只。

師:籠子里有35只兔子,知道有多少只腳嗎?

生2:一只兔子4只腳,一共有35×4=140只腳。

師:真棒。如果籠子里共有80只腳,有多少只兔子呢?

生3:80÷4=20只兔子。

師:同學們,你們看,這樣的雞、兔同籠問題多簡單。

(二)新舊關聯,理解假設

1. 數學文化

師:《雞兔同籠》問題是1 500年前我國古代名著《孫子算經》中記載的一道數學趣題。(出示課件)

師:在生活中產生的數學問題,可以看出當時我們的先輩對數學的熱愛和他們的智慧,能讀懂題的意思嗎?

2. 巧引假設

師:見到真正的《雞兔同籠》問題,再和我想象的對比下,有什么感覺?

生:變難了。

師:是啊!有雞也有兔,混合在一起多難算啊!所以我就在想:籠子里裝的……就好了。同學們,你知道我在想什么嗎?

生1:你肯定在想如果籠子里全是雞就好了。

師:哇!你真懂我的心思。

生2:還有,籠子里全是兔子也行。

師:謝謝,我們已經是知己了。我當時的確就是這樣想的。

師:那籠子里能全是雞或者全是兔子嗎?

生:不能,題中都說了雞和兔同籠的。

師:是啊,這只不過是我的個人想法,不是真的。在數學中像老師這樣的想法,稱為假設。

師:這樣的假設能解決雞兔同籠問題嗎?

生:不知道。

師:那我們不妨試一試,敢于想象,敢于嘗試,或許會有新的收獲。

3. 運用假設

師:假設籠子里全是雞會有什么結果呢?

生:腿數不夠。

師:為什么不夠?

生1:因為差兔子啊,把兔子當成了雞,一只兔子就少算了2只腳。

師:確實,兔子肯定也為難了。那一共少多少只腳呢?你們知道嗎?

生:一共少24只。

師:怎樣計算的?

生2:因為一只雞2只腳,35只雞一共有35×2=70只腳,題中說一共有94只腳,還差24只。

師:為了便于我們更好地理解,也可以借助畫圖的方法演示,一起看下。(課件演示)

師:老師用算式把這個過程記錄下來。那24只腳是誰的呢?

生3:是兔子的呀,因為剛才不是說了把兔子看成雞。

師:明白了,那現在把腳還給兔子吧,應該怎么去還呢?

生4:給一只雞加上2只腳,就變成兔子了。

師:為什么加2只腳?

生5:因為一只兔子比一只雞多了2只腳。

生6:他的意思是說,假設籠子里全是雞,那兔子也變成了雞,一只兔子就少算了2只腳,所以24要除以2,是12只兔子的腳數。

師:謝謝你這么詳細的解釋。原來這個“2”是一只兔子和一只雞相差的腳數,利用這樣的數量關系,我們算出了籠子里兔子的只數共有12只,那雞就是多少只?

生7:用35-12就是雞的只數了,雞有23只。

師:籠子里有23只雞,12只兔,這個只數到底對不對呢?大家能驗算下嗎?

生8:12×4+23×2=94,說明是正確的。

師:真好!看來運用假設這個方法還能解決問題呢。

4. 自主探究

師:同學們,再來一起看下假設全是雞的計算過程,我們先計算了35只雞的總腳數,再用籠子里雞兔的總腳數94-70得出了少的腳數,因為把兔子看成了雞,一只兔子就少算了2只腳,所以用24÷2就得出了兔子的只數,最后也就得到了雞的只數。

師:如果假設全是兔,你能像這樣列式解決嗎?請大家試一試。(學生完成后匯報)

生1:假設籠子里全是兔,籠子里共有35×4=140只,140-94=46表示比籠子里規定多出的腳數,這次假設全是兔,就是把雞也當成了兔,一只雞就多出2只腳,所以用46÷2=23只就算出了雞的只數,用35-23=12只就是兔子的只數了。

師:為他完整地解答鼓掌!那結果對不對呢?

生2:不用計算了,和上面假設全是雞的答案一樣,所以計算是正確的。

師:真棒!通過剛才大家的計算,再次驗證了假設法的確不錯。

(三)對比分析,形成模型

1. 初識模型

師:同學們,我們一起來對比下,老師想象的“雞、兔同籠”問題和真正的《雞兔同籠》問題,它們之間有什么不同的地方?

生1:老師想的籠子里全是雞或者全是兔,而《雞兔同籠》里既有雞也有兔。

生2:想的題比較簡單,而《雞兔同籠》問題比較難。

師:從哪里看出了簡單和難呢?

生3:全是雞或全是兔,就給一個數學信息,《雞兔同籠》既有雞,也有兔的比較復雜。

師:是的,我想象的問題中給出的數學信息是單一的,而《雞兔同籠》問題就像是把這兩個單一不同的條件合在了一起。其實像這樣的問題,我們也并不陌生,三年級的時候就遇到過。

2.優化列表

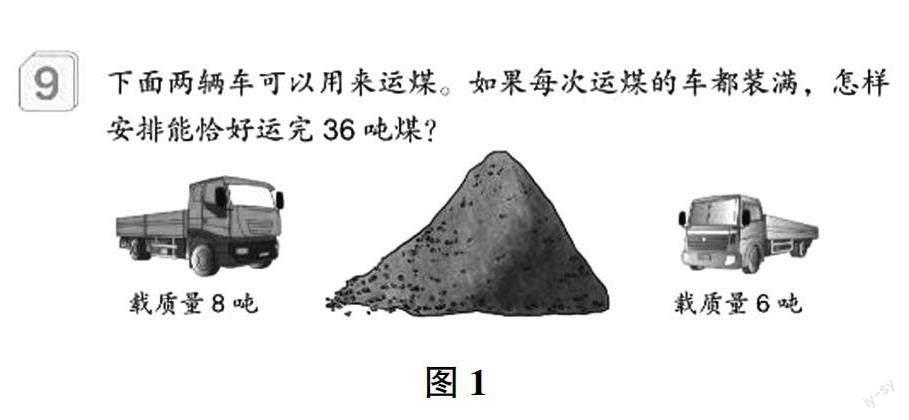

師:(出示課件,如圖1)同學們,能看出這題中的“雞”和“兔”嗎?

生:大車是兔子,小車是雞。

師:還記得怎樣解決這道題的嗎?(課件出示列表法)當時我們是用列表法解決。

師:我們也用列表法來解決下今天學習的《雞兔同籠》問題吧。(出示表格)如果雞有1只,兔子就要有34只,一共有多少只腳呢?

生:1×2+34×4=138

師:是的,如果雞有2只,兔子就要有33只,一共有136只腳。如果雞有3只,……以此類推,要算到哪里呢?

生:雞有23只,兔子有12只。

師:對的。運用列表法解決你有什么感覺?

生:太麻煩了。

師:不過,這里面也有簡便的地方,你發現了嗎?

生1:我發現了,多一只雞,少一只兔子,總腳數就少2只。

師:真是善于觀察的孩子!如果反過來看,又有什么發現?

生2:多一只兔子,少一只雞,總腳數就多2只了。

師:了不起!所以我們也可以運用這樣的規律去解決雞兔同籠問題。但和假設法對比,可能假設法略勝一籌。大家選擇自己喜歡的方法就可以。

3. 深化模型

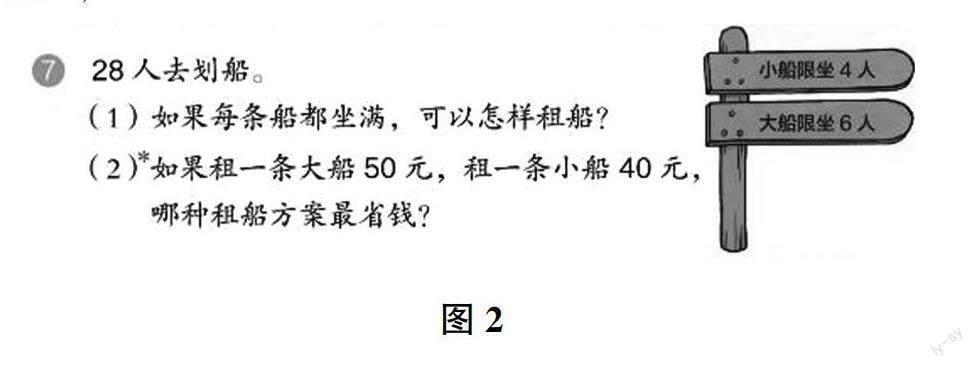

師:課后還有一題,大家請看。(出示課件,如圖2)

師:能看出這題中的誰是“雞”,誰是“兔”嗎?

生:大船是雞,小船是兔。

師:是的,它們都和雞兔同籠問題一樣,里面都是由兩個不同的數學信息組成。籠子裝的是雞和兔,就可以叫作《雞兔同籠》問題,那同學們再想下,剛剛這兩道題其實也可以有自己的名字,叫什么問題呢?

生1:卡車問題。

生2:大小船問題。

師:雞兔同籠是一個代表性的問題,只要像它們這樣,將兩個不同的數學信息融合在一起,就可以設計出一道問題來。同學們,大膽地思考下,生活中還有什么樣的相似問題呢?你能舉例說一個嗎?

生3:5元錢和1元錢放在一起,可以組成金錢問題。

生4:八爪魚和兔子放在一起,魚兔問題。

生5:牛和雞在一起,牛雞問題。

……

師:真是愛思考的孩子,為你們點贊。像這樣的問題在我們生活中有很多,只要將兩個不同的“單一”數學信息放在一起,就可以組成是“雞兔同籠”問題了。

四、反思教學,解析結構

通過結構化教學的開展,加深了學生對《雞兔同籠》問題的數學模型的理解,并能更好地運用假設法解決相關的問題。

(一)以舊知引新知,搭建認知結構

人的認知規律特點是“溫故知新”,尤其對學生更加適合。本節課的教學從學生角度出發,設計適合學生的學習情境,以教師初學時猜想的“單一”數學信息(即一個籠子里全是雞或全是兔)的導入回顧舊知,喚起學生已有的學習經驗。在這個學習過程中,溝通了新舊知識的關系,為假設思想解決問題作好了鋪墊,激發了學生嘗試探究新知、獲取新知的需求,提高學生“主動學習”的積極性。以舊知引出新知學習的方式,體現了“降維思想”,從學生已有的學習經驗和生活經歷中開展教學,搭建符合學生認知的橋梁,符合結構化教學要求。

(二)用關聯比不同,探究模型結構

《雞兔同籠》是一道典型的邏輯推理問題,部分學生學習后只識“雞兔”,不識“模型”。為了更好地讓學生在學習中認清“模型”,教學中聯系學生已有的學習“單一”數學信息問題與雞兔同籠問題進行對比不同,發現雞兔同籠問題好比將兩個不同的“單一”數學信息捏合而成,在對比中學生初步感知模型結構。再回顧三年級上冊《噸的認識》中例題大小卡車和課后練習題大小船,尋找“雞”和“兔”,深化模型的探究,引導學生感知《雞兔同籠》只是一個典型的代表,還可以有“大小卡車問題”“大小船問題”,以此讓學生列舉相關的問題。在這個學習過程中,學生探究《雞兔同籠》問題的模型結構是由淺入深、螺旋上升的方式,體現了深度學習,為學生解決《雞兔同籠》的相關問題打下了良好的基礎。

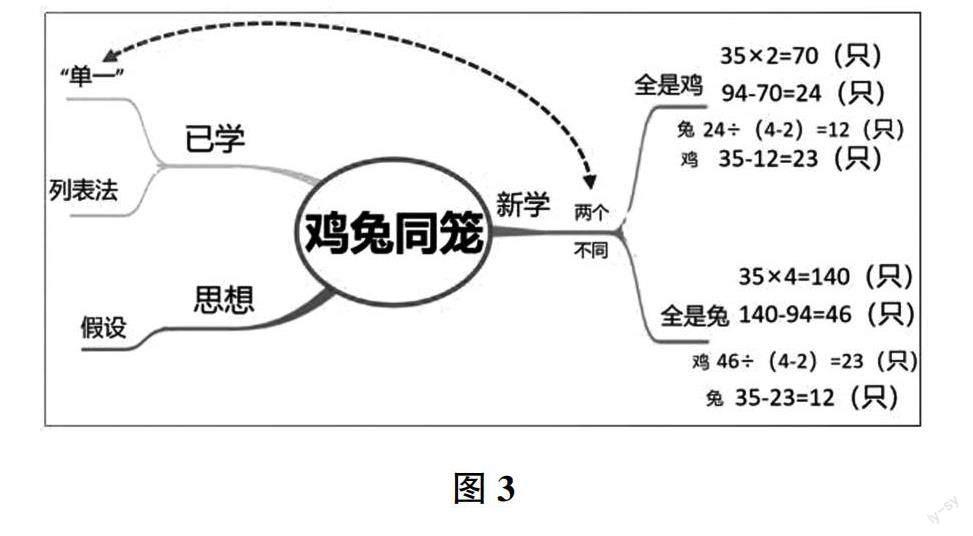

(三)理知識畫導圖,呈現可視結構

開展結構化教學實現了整體意義關聯,思維結構發展,致力于將碎片化知識連點成線,將割裂化的方法關聯成體,將淺表化的思維引向深刻。然而在平常的教學中,這樣的知識結構多數是隱形的,不可見的,教師努力構建和表達,學生卻無法感知和獲取。因此,在教學中為了更好地讓學生掌握好知識結構,筆者借助思維導圖作為板書設計(如圖3),將隱形的知識結構直觀地呈現出來,借助板書看到知識結構的“前”與“后”,這種方式利于學生對整體的知識結構深度理解和應用。(文章由廣東省王金發名師工作室指導)

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.義務教育數學課程標準[M].北京:北京師范大學出版社,2022:2-3.

[2]吳玉國.指向學習經驗生長的結構化學習策略[J].江蘇教育研究,2022(29):26-30.