關于“水墨”普遍觀念的反思

文/茹 輝

立足于時代并建立別具生面的新水墨面貌,生動、鮮活,直達人心。現代藝術家所面對的問題和受到的干擾愈顯復雜。我們陷入對傳統繪畫態度含糊不清的尷尬境遇,同時又面對西方文化的影響,再加上價值觀的影響,中國藝術家在選擇方向時,顯得尤其艱苦和困惑。具體到每一位藝術家在大環境對文化的干預下,加之世俗觀念的影響,以及流派師承和藝術家個人修養等因素,使得藝術遠離純粹狀態。

對于藝術家個體水墨實踐有必要對其傳統的概念、價值判斷和現代存在的問題作梳理,從而指導水墨探索。

社會經濟的突飛猛進,各種價值觀念并存,使得文化藝術表現出多樣性和豐富性。當代水墨藝術家爭先恐后地求變,反映出急功近利的社會心理。一方面是名利的誘惑,藝術家在短時間內尋求捷徑,熱衷于時效,藝術追求重心偏移,從而忽視藝術的創作規律。社會流行快餐文化、崇尚明星、拜金主義。這種價值觀,扭曲了藝術創作的動機和手段。另一方面,傳統的藝術認知和舊觀念仍然影響著畫家。

水墨畫的發生發展是中國文化史中的一個重要組成部分,具有濃郁的民族特色,是一個典型門類,中國水墨畫是在“文人畫”的基礎上發展出來的。

中國早期的繪畫實踐和理論奠定了文人畫的基礎。東晉顧愷之在著作《論畫》中提出“以形寫神”“置陳布勢”,后來成為文人畫的一個重要審美特點。南齊謝赫所著《古畫品錄》中提出“六法”,即“一曰氣韻生動,二曰骨法用筆,三曰應物象形,四曰隨類賦彩,五曰經營位置,六曰傳移模寫”,為文人畫的產生在審美上作了理論鋪墊。水墨作為主要繪畫手段開端于唐代,如王維注重繪畫與詩渾然一體,表現山水畫的意境之美。吳道子把線條之美發揮到一個高度,達到以形寫神、形神兼備的藝術魅力。北宋文人蘇東坡、文同的作品真正具有了水墨畫的特點,蘇軾評價文同畫竹乃是“詩不能盡、溢而為書、變而為畫”。南宋梁楷以水墨表現心象,發展了大寫意繪畫。宋代士大夫米芾、元代趙孟頫、倪云林等都為文人畫的確立和發展作出了貢獻。其中趙孟頫提出“書畫本來同”的觀點,確立了文人畫書畫同源的美學要求。倪云林又提出“逸筆草草,不求形似,聊以自娛耳”的說法,強調文人畫講求個性表現,講求借物抒情。明代董其昌提出繪畫“南北宗”論,進一步把以水墨為主、注重抒情和筆墨情趣的“南派”作為中國繪畫的正宗。明清文人畫達到前所未有的高度,如徐渭、八大山人、弘仁、石濤、“揚州八怪”等。到了清代,最終明確而形成了以“詩、書、畫、印”一體的繪畫格局。因此,可以總結出文人畫的藝術特點:以形寫神,講求神韻;以書入畫,骨法用筆;講求筆墨情趣,游戲筆墨;彰顯個性,抒發個人情感;形式上詩、書、畫、印一體。文人畫一方面有直抒胸臆、自守高潔的情操;另一方面也有躲避政治、遠離世俗的消極因素,同時體現了佛家“空”和道家“無為”的人生觀。文人以儒、釋、道三種學說豐富自己的學養,一般情況下,以儒入世,懷揣報國夢和仕途夢,當在官場遇不順或遭打擊時,往往又轉而以“佛”和“道”出世,隱居山林,從而有效保護自己,安撫情緒。這也是中國文化中的一個特點,說來也和水墨畫的發展有著密切關系。中國傳統水墨畫往往在這種超脫、避世的情緒下應運而生。

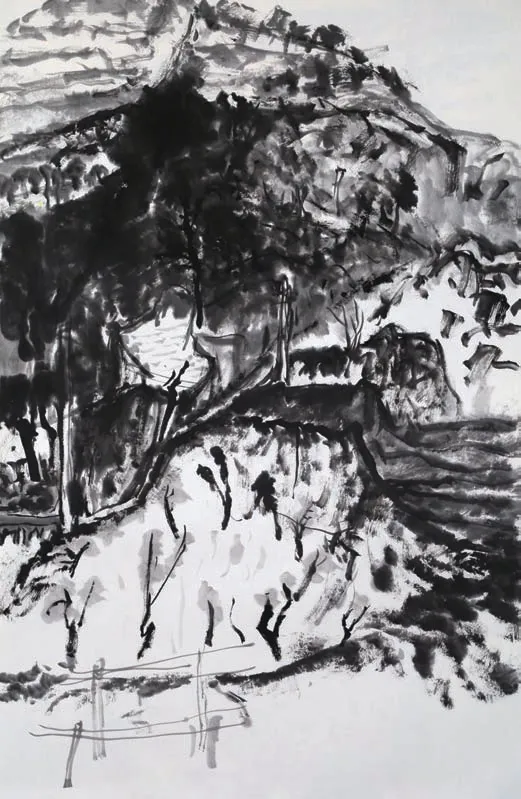

茹 輝/ 陜北寫生系列之一 68cm×46cm 2016年

茹 輝/ 陜北寫生系列之二 68cm×46cm 2016年

水墨畫作為一個研究和創作的畫科,是在現代提出的。隨著封建社會形態的消失,文人畫賴以存在的生產關系不復存在。畫家面臨一個更加復雜的社會生活,要求表現的內容和形式更加豐富和深刻。那么水墨畫在當代語境里又是以怎樣的形態存在呢?我們需要找到答案。當代水墨畫的創作和展覽局面,表現出紛繁復雜、沒有主流的亂象。根本原因應該歸于價值觀、審美觀混亂,認知還沒有形成一致性。然而作為“水墨畫”這一學術課題在當代的亂象中我們應有以下共識:

一、這一繪畫形態是以墨為主,以其他顏色為輔。色彩成分超過水墨成分,自然就不能稱之為“水墨畫”,或許可以稱之為“重彩畫”,審美意趣自然沒有水墨的特點。

二、“工筆”不能被稱為“水墨畫”。自古以來,以文人士大夫為創作主體的“文人畫”,講求神韻、氣韻、書寫性、直抒胸臆、水墨淋漓,反對制作和造作,因此工筆不具備“水墨畫”的品質。“工筆畫”自有一套語言體系和審美標準。

三、水墨畫的功用除了直觀表現對客觀事物的感受之外,同時還體現個人觀點和社會擔當,并能表現出深層次的生命狀態。古代文人士大夫多以水墨寄托思想感情,又隱含了對現實的看法和主張,比如徐渭、八大山人。水墨在當下的擔當精神突出表現為對繪畫理念的深刻批判。

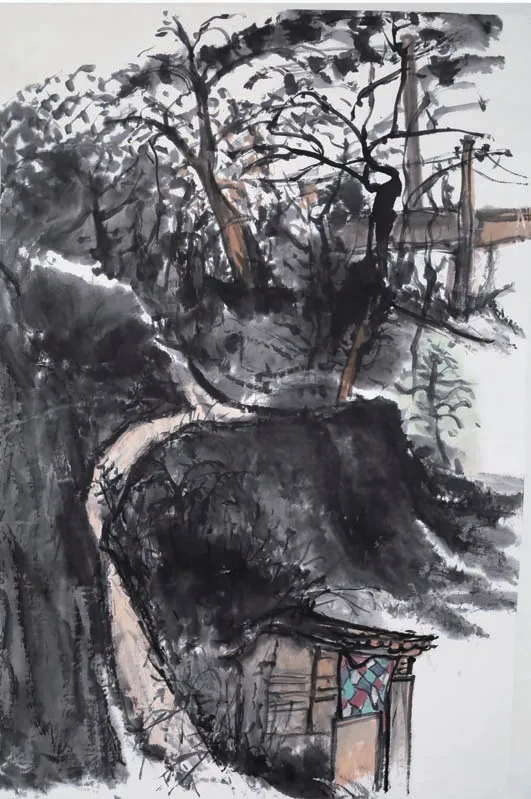

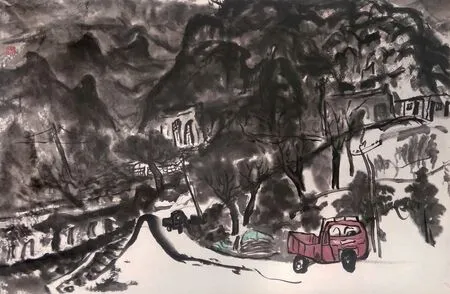

↑茹 輝/陜北寫生系列之三46cm×68cm 2016年

↓茹 輝/陜北寫生系列之四46cm×68cm 2016年

茹 輝/ 陜北寫生系列之五 68cm×46cm 2016年

茹 輝/ 陜北寫生系列之六 68cm×46cm 2016年

雖然中國畫自古以來注重意境表現,但是畢竟以直觀形式呈現心象。“外師造化,中得心源”,強調的是主觀對客觀的改造,最終形成理想的形象和意境。但畫面仍然真實直觀,藝術加工的程度仍然有很大提高空間。通過筆墨更高級地直接有效傳達深層意蘊,也就是“寫意畫”中的“表意”功能還有待進一步拓展。文人畫以寫意為手段,所以有“逸筆草草,不求形似”,但從作品形象而言,仍以再現為基礎以形寫神,并注重寫生。倪云林說“郊行及城游,物物歸田笥”。黃公望隱居富春江,便是“樹樹歸畫囊”。其藝術實踐并沒超越客觀物象的束縛,也沒有實現他的藝術理想。古人提出“以形寫神”,形作為神的前提,還是建立在客觀真實基礎之上。畫山水也要求自己“胸中有真山真水”,趙孟頫便說“到處云山是我師”。對于表現社會現實矛盾以及人的復雜的生存狀態,還遠遠不夠,“寫意圖式”有待上升到“心靈圖式”。通過借物抒情來表意,還沒上升到直接表現的境界。齊白石提出的“妙在似與不似之間”是對寫意畫發展到一個階段的概況,然而不能作為習畫教條,否則藝術思維會走向僵化。

在水墨表現上傳統并沒有發展到一種無限性,原因在于“文人畫”品評系統的自我束縛。比如先有“骨法用筆”,后來又提出“以書入畫”,再比如“逸筆草草,不求形似”等一系列規范,對怎樣表現物象和心境總結出了一套相對完善的程式,實際上限制了中國畫在表現上的可能性和開創性。這種程式化使學習者并沒有和自己的真實感受結合,更沒有通過繪畫表現出自己的內心情緒從而牽引出創造性,表現出來的意境大都不斷重復歸隱、漁樵、問道、尋幽等幾種固定類型。水墨的無限性體現為不同時代、不同地域、不同的人應該具有不同的感受和表達方式。

藝術家應該獨立思考,反思藝術本體,擺脫傳統觀念和現實因素中非藝術觀念的束縛,面對現實生活以及現代人的情感狀態構建時代的話語體系。語言技術要為水墨特性的發揮找到一個最佳狀態,或者說怎樣淋漓盡致地發揮水墨品質。回到傳統源頭來反思怎樣對待水墨,梳理語言手段和表達目的的邏輯關系,建立正確的藝術觀。

↑茹 輝/晚風46cm×69cm 2018年

↓茹 輝/沂蒙山寫生46cm×68cm 2017年

茹 輝/ 梆韻 180cm×486cm 2022年

茹 輝/ 陜北寫生系列之七 46cm×68cm 2016年