論邏輯、分析性寫作、大學通識教育之關系

金 立 于 翔

“分析”一詞在《漢語大詞典》中的釋義是“將事物、現象、概念分門別類,離析出本質及其內在聯系”。前半句重在“分”,后半句重在“析”,但無論如何,“分析”這一概念都與理性有著密切的關聯,當論及理性這一概念時,分析既是它的一個重要特點,更是一種重要的方法。以“分析”為方法的實踐活動自然與人們的理性思維緊密聯系,講究以理性方法排除表層感覺經驗的干擾,從而探析事物現象間固有的屬性與關系。分析性寫作(Analytical writing)就是基于分析這一方法的一種實踐活動,是以解釋和評價某種事物現象為目標功能,圍繞“a是什么?”的核心問題展開的寫作實踐活動。“分析性寫作專注于利用寫作來發現和發展思想的方法”,也就是說,“將寫作視為思考的工具——一種進行持久性的探究和反思的手段”①David Rosenwasser,Jill Stephen:Writing Analytically.Peking University Press,2018,Preface xvii.。那么,構成這一寫作實踐的基礎是什么呢?——邏輯。首先,從詞源看,理性(rationality或reason)的字根,源于希臘語邏各斯(λ?γο?,logos),羅馬時代譯成拉丁語“ratio”,而后譯成法語“raison”。其次,立足于對理性的理解以及獲得理性能力的實際經驗,以概念、判斷、推理、論證為基本研究對象的邏輯,的確發揮著基礎性作用。“基于現有的理論,通過合理的邏輯推導得到確定的結果。”②轉引自360 百科:“‘理性’一詞的釋義”,網址:https://baike.so.com/doc/3128198-3297056.html,引用日期:2023 年5月26日。360 百科對理性的釋義也說明了這一共識。正是基于這樣的認識,北京大學心理與認知科學學院周曉林教授明確指出“提升寫作能力,從關注邏輯開始”①[美]史蒂芬·平克:《風格感覺:21世紀寫作指南》,王爍、王佩譯,機械工業出版社2018年版,第393頁。。因此,有理由認為,邏輯是分析性寫作的基礎。

一、什么是分析性寫作

寫作是人類以語言文字為工具反映見聞感思的精神生產活動,是作者通過創造性思維活動、以篇章的形式表達的對世界的某種認識的過程。寫作是思維與情感的印跡。當寫作主體以文字符號記述現象、表達情感、傳遞知識與溝通交流的同時,精神世界也隨之躍然紙上。隨著生活世界為主體不斷提供感覺經驗的素材,新的感悟、新的思想與新的問題便源源不絕地萌生、重構和發展。寫作與寫作主體的生活和精神世界既相互交織,又彼此獨立。好的文章,兼具理性思辨與感性創造,包含著寫作主體對世界真相的好奇與批判,期待以更深刻的洞察和更清晰的形式將碎片化生活經驗加以整合,以“a是什么”的命題形式凝固主體對這個世界的獨到認識,并以此推進相關的實踐活動。如果說思想是光,那么語言就是光之影。思想的構成與表達,即是光影之舞,這可視為分析性寫作的內核。

那么,何為分析性寫作中的“分析性”呢?這里的“分析”包含但不限于與“綜合”相對的“將研究對象的整體分為各個部分并分別加以考察的認識活動”的狹義的“分析”,而是拓展為以認識事物、探究本質、發現問題、尋求對策等為主要內容的一系列理性認識活動。“分析不僅是一套技能,還是一種心態,這是一種對待經驗的態度。它是一種探索疑惑的偵探工作,你需要去尋求理解而不是確認答案。在那些看似不存在問題的地方,分析能找到疑問,并且可以發現一些一開始并不明顯的聯系。”②David Rosenwasser,Jill Stephen:Writing Analytically.Peking University Press,2018,p.4.這一文字表達活動致力于用寫作來發現和發展思想,進行著持久性的探究和反思。

進一步講,寫作中的“分析性”可以做出如下三方面的具體解讀:一指對論證動機進行解釋、校準、評估,強調選題或立論的真實性和可論證性,這可視為選題的分析性;二指檢查論據、材料、觀點等,在同一律、矛盾律、排中律以及充足理由律的基礎上有序組織并推進論證內容,實現內容的條分縷析、層層推進、互為補充,這可視為內容的分析性;三指根據寫作需求合理地調用辯證、發散、線性、逆向、批判、因果等思維模式和歸納、演繹、溯因、分析、綜合、對比、歸謬、反證、例證等具體分析方法,這可視為過程和結構的分析性。這三種意義上的分析性會以不同的方式滲透在曾經以及以后將要進行的大量寫作之中,如課程論文、項目申請書、實驗報告、求職簡歷、工作匯報、調查報告、網絡推文、讀書筆記、科普文章等,而學術論文因其對分析性的高要求而成為典型樣式。

在對分析性的概念進行解讀之后,分析性寫作有哪些特性呢?對應于亞里士多德的“四因說”即將事物發展的原因歸結于形式、質料、動力和目的四種,分析性寫作亦呈現出如下四項特征:

第一,論證性結構是分析性寫作的形式要求。分析性文章并非簡單的復述事物現象或闡述心理體驗,而是依靠自身理性思辨的能力,對事物現象或心理體驗進行系統、準確和客觀的評價,從而反映出主題實踐意義與理論價值的論證實踐。因此,從形式結構上看分析性文章,則會顯現出理性論證的特點,即文章必須有清楚明白的思想結構。只有保證文章分塊的連貫性和流暢度,才能讓讀者快速地進入論證。并且,清楚且正確的文章結構也可以保證論證的有效性,可以幫助突出文章重點,避免論證中充斥雜亂無章的論述或是出現重復與矛盾的表述,繼而誤導讀者的思路。因而,分析性文章有別于其他寫作類型的首要特征,就是結構性。

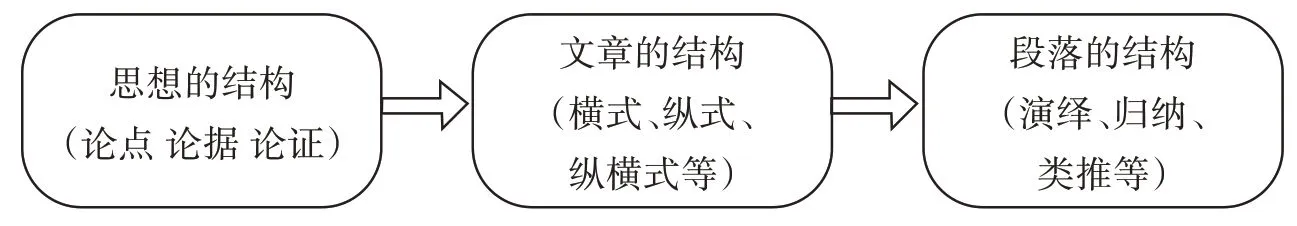

思想的構成與表達離不開明確的論點、可靠的論據和有效的論證,依據可靠的論據、通過嚴密的論證從而達成明確的論點。由此,“論據—論證—論點”是分析性寫作的整體思想結構,可視為第一層結構,因為是思想的結構,也是普遍的結構,也是區別于其他寫作樣式的根本結構;在具體的論證過程中,寫作主體可以在逐層深入的“縱式”和并列展開的“橫式”以及兩者結合的“縱橫式”之間做選擇,如果選擇了縱式,還可以在“層層深入”式和“正反論證”式之間做選擇;如果選擇了橫式,自然又有“總論—分論—總論”式和“總論—分論”式以及“分論—總論”式供選擇。這是文章呈現出來的整體結構,是第一層思想結構借助語言文字加以具體表達和外化的結果。文章的整體結構可視為第二層結構,相比于第一層結構,寫作主體具有選擇的靈活性。在行文的過程中,隨處可見的具體的分塊論述呈現出眾多而復雜的結構:大前提—小前提—結論的演繹,由一到多的發散性思維,由多到一的收斂性結構、歸納、類比、溯因以及中國傳統論證的典型范式——推類等邏輯結構,從果到因,從因到果,還有時間順序、空間順序、程度順序等,既可獨立使用,也可以相互配合綜合呈現。這是每一部分寫作依賴的具體結構,可視為第三層,具有更強的靈活性。分析性寫作就是沿著“思想—篇章—段落”的順序進行結構性思考并加以外化的過程(見圖1)。

圖1 分析性寫作三層結構圖

例如,毛澤東在《中國革命戰爭的戰略問題》一文中,先斷定了“中國政治經濟發展不平衡”“中國是一個半殖民地國家”“中國是一個大國”“中國是經過了一次大革命的”等支命題,最終在結論中寫道“所以我們說,中國是一個經過了一次革命的、政治經濟發展不平衡的、半殖民地的大國”①《毛澤東選集》第1卷,人民出版社1967年版,第172-175頁。。內在的結構便是合取引入,即根據重言蘊涵式從(A,B)→A∧B,可以得到合取引入規則:從“A”和“B”可以推得“A∧B”。這里的結論與四個判斷之間的合取關系,體現在篇章中便是分總的關系。

第二,真實的材料和精確的觀點是分析性寫作的質料要求。分析性寫作不僅要說明事物現象是什么,更要在此基礎上構建出一個包含結論并可以判斷正誤的完整論證。因此,一個完整論證的部件與內容都需要在分析性文章中呈現。在一般情況下,在文章開篇的引言部分就要提供背景論域,引入分析的主題、概述論點或結論,引起讀者的興趣。隨后,需要在正文部分探討涉及論點或結論的各種相關因素,并明確論證的立場,給出足以支持論點或結論的理由和證據。特別要注意的是,無論是論據還是理由,尤其是結論,往往具有可選擇的特點,并非已被大家一致公認的不容置疑的固定知識,如此,更體現了論證自身的重要性。雖然觀點和立場的選擇不可避免是帶有主觀性的,但論證本身需要盡量客觀中立。如果在文章中加入過多的主觀猜想和情感的渲染,則會降低論證的可靠性,應注意避免。最后,文章的結語部分需要展示分析的結果,強調文章的結論和立場,也可提出一些后續的展望。有了這些,才能組成一篇內容充實的分析性文章。因此,分析性寫作以上對文章內容的特定要求,逐漸被公認為它的內容特征——可靠性。例如:

據《XX日報》報道,XX大學教授XX在一次采訪中宣稱,寫作能力是大學通識教育需要培養的最重要的能力,所以,大學教育要重視學生寫作能力的提升。

針對這段文字,有兩點需要澄清:其一,結論“大學教育要重視學生寫作能力的提升”就很多大學教育工作者而言,是完全支持的,但是,這個結論所依賴的論據是不精確的,論據是將寫作能力限定在大學通識教育而不是大學教育。這在一定程度上不構成錯誤,可視為不嚴謹。其二,文章是個論證說理的過程,“所以”一詞是關鍵。作為讀者,如果要接受文章的結論,那么就必須對依據的可靠性保有理性的質疑:《XX 日報》真的報道了嗎?XX 教授真的宣稱了嗎?此宣稱真的正確嗎?質疑分三個層次展開:有沒有報道/有沒有宣稱/宣稱正確與否。而作為表達主體,為了讓結論更有說服力,自然就需要在論據的真實性和可信度上多花點功夫,否則,讀者將質疑這一論證的可靠性。

第三,思辨是推動著文章發展的動力要求。《禮記·中庸》有云:“博學之,審問之,慎思之,明辨之,篤行之。”①王文錦:《禮記譯解》,中華書局2016年版,第706頁。思辨是一種抽象思維能力,超越了經驗,是對經驗的思考。一般而言,層次分明、條理清楚地展開分析,清楚準確、明白有力地進行說理,即可視為思辨能力的表征。如果一個人在思考問題時能做到條理清楚,說理明白,人們往往就說其具有較好的思辨能力。顯然,思辨能夠幫助寫作者拓寬視野和開闊思路,提醒寫作者超越經驗的表現而深入事物現象的本質,多個維度地還原和解釋世界中的真相;思辨能培養寫作者的獨立思考能力和批判意識,不盲從于權威的觀點,不斷地深化、質疑和挑戰已有的理論、觀念和常識,基于自己的判斷得出有見地的結論;思辨能促進自我意識的產生和實現,以“我”的意識思考問題,更好地認識自己,形成獨立的世界觀、價值觀和人生觀,找到適合自我發展的生活方式和行動方向。思辨的內容源于生活世界,思辨的結果反作用于生活世界,而寫作則作為中間環節記錄了思辨的過程。沒有思辨,則沒有動力去進行深度思考,更不用說理論創新。因此,思辨是撰寫分析性文章的動力因,而思辨性自然成為了分析性寫作的又一特點。在思辨的推動下,人們可以走出“精致的平庸”(即有證據無思想)和“自負的深刻”(即有思想無論證),從而努力達成理想狀態——精致的深刻②熊易寒:《社會科學論文選題策略與寫作技巧》,葛劍雄主編:《通識寫作——怎樣進行學術表達》,上海人民出版社2020年版,第167頁。。思辨性既與寫作主體的理論水平密不可分,又跟對外部世界的感知能力直接相關,在內在心靈與外部世界之間自由游走,集感性美好與理性深刻為一體,時刻散發著無窮的思想魅力。例如:

以著名的“白馬非馬”論辯為例,這一論證的重點在于澄清什么是“非”,什么是“是”。以人工語言的視角來看,馬作為一個集合,定義為A;白馬作為馬這個集合中的一個子集,定義為B。這里將用到集合論中的兩種符號:“?”,表示某個集合包含于另一個集合;“≠”,表示兩集合不相等。由此,可以得到以下結論:B?A和B ≠A。

持有“白馬是馬”的觀點的人是基于符號屬于“?”,意思是“白馬的集合是屬于馬的集合的一個子集”;持有“白馬非馬”觀點的人即公孫龍是基于符號不等于“≠”,意思是“白馬的集合與馬的集合是不相等的。”

因為雙方是在“包含于”和“不等于”這兩個不同語義上進行認識和表達的,這當然屬于合理的用法,兩者同時可以成立的。因此,“白馬非馬”和“白馬是馬”并不構成矛盾,可以同時為真。

從日常經驗出發,我們都會認為“白馬是馬”,反對“白馬非馬”。可是,經過上述分析,我們很可能會接受公孫龍的邏輯論證進而最終接受那個反經驗反常識的論證結論——白馬非馬。

應該說,上述這段文字具有非常強的思辨性,是典型的分析性寫作,推動上述這段文字以及公孫龍的白馬非馬論的,恰恰就是思辨的動力。思辨性,無疑成為分析性寫作區別于日常寫作的典型特征,也是推動思想走向深度的幕后之手。

第四,澄清是分析性寫作的目的要求。不同于塑造文學形象的創意寫作,分析性寫作的目的是澄清思想,這里的澄清思想可以泛指解釋概念、表達觀點、提供實踐方案等。因此,寫作主體首先在行文前就需要明確寫作目標,確定撰寫這篇分析性文章的基本意圖。依據目標的不同,可以適當地制定寫作計劃,以便在行文過程中時刻牢記文章的主旨。其次,行文時主體要考慮到文章內容的一致性,用符合邏輯的表述確保每一段落和語句都與目標密切相關,避免無關冗余的信息導致主題偏離。即便是在初稿完成后,也要進行重復的反思和修訂,檢查是否符合最初制定的寫作計劃。最后,寫作主體在分析性寫作中往往包含了說服讀者的意向,所以在行文中也要照顧讀者,體現這篇文章對他們的價值。根據目標讀者的知識背景、生活環境和心理狀態的等因素,寫作主體亦可向讀者傳達特定的信息或觀點,并采用適當的表達風格和信息呈現方式。澄清是指“雜質沉淀,液體變清;形容水干凈而透澈。釋義:搞清楚;弄明白”①轉引自360 百科:“‘澄清’一詞的釋義”,網址:https://baike.so.com/doc/846101-894696.html,引用日期2023 年6 月2日。。搞清楚弄明白就必然包含著批判。具體而言,把自己假想為讀者并設想可能發出的質疑,對這些質疑予以回應,不僅要讓讀者知道“是這樣”,還得告訴讀者“為什么這樣”,更重要的是要促成讀者的認同,這便是寫作主體進行分析性寫作的過程,由此,批判質疑隱身于思想澄清的全過程,批判性也可視為分析性寫作的導向特征。

“人生不能輸在起跑線上”是當下的一句流行語,然而,它有道理嗎?可以無條件接受嗎?如果不是普遍有效的,那為什么可以如此流行?正是在諸如此類的質疑中,理性批判啟動了。借助蘇格拉底的精神助產術,可以追問幾個問題。1.起跑對什么很重要?答案是短跑;2.人生是長跑還是短跑?答案是長跑。將1和2的結論結合一下,還能信誓旦旦地說起跑決定人生嗎?繼續問下去。3.從量的維度出發,大概要到一個怎樣的年齡,才能討論人生的輸贏?18 歲?40 歲?還是垂暮之年?顯然,18 歲不是唯一答案。這個問題需要用漫長的一生來回答,當然,每個階段會有階段性答案。4.從質的維度出發,什么是贏和輸?難道有整齊劃一的答案嗎?難道僅僅就是物質的富足?難道就是很高的地位?人生是個整體,每個人的人生都是他自己的,輸贏也應該建立在整體性和特殊性相結合的考察上吧?上述文字,是理性批判的結果,也旨在提升讀者的理性批判能力,助推讀者理性地反思自己的人生從而過上更好的生活。與思辨性相比較,批判性重在通過理性質疑,將思想與認識推向深刻。

綜上,結構性、可靠性、思辨性、批判性分別使得分析性寫作在形式結構、內容把控、創作動力及目標功能上都表現出有別于其他寫作類型的特征。從本質上說,分析性寫作側重于依托邏輯推理的形式,來展現理性思辨的過程和結果。它綜合考驗了主體感知經驗世界、組織專業知識、反思審美價值和進行理性思辨的眾多能力,與一般偏重體驗、審美和想象力的寫作類型有著方向上和功能上的不同。無獨有偶,分析性寫作的上述特征與當代大學教育的宗旨和過程高度吻合,與當前卓越人才培養的核心能力要求達成一致,勢必并正逐步受到大學教育的重視,發揮著越來越重要的作用。

二、分析性寫作是大學通識教育的樞紐

眾所周知,培養人才是大學責無旁貸的任務。大學通過系統教育,提供有別于中學階段一般性知識的專業知識和專項技能,幫助大學生發展個人潛力、實現自我價值,并為社會的發展提供智力支持。同時,大學也是知識更新和創新的重要場所。大學教師在教學過程中不僅傳授已被知識共同體確認了的系統知識,還將最新的研究成果和學術進展融入教學內容,從而更好地激發學生的探索意識和求知欲望,培養他們的研究能力和創新能力。可見,知識的傳遞與創新貫穿了大學教育的整個過程,可視為大學之崇高使命。

正如石里克所言“只有在判斷中才有知識”,只有通過有效的邏輯思維,才能清楚明白、有理有序地將感知經驗轉化為理性知識;只有基于“分析性”的寫作,才能以邏輯常項的形式將事實經驗轉寫為具有正誤屬性的邏輯判斷,產生新的知識。因此,雖然寫作類型的選擇隨主體而體現一定的偏好自由,但大學環境中,教師更應該積極傳授以求真明理探微為主要目的,圍繞“是什么”“為什么”“怎么做”而展開,以邏輯判斷和論證為主體形式的分析性寫作,學生也應該將具備分析性寫作的能力視為一名大學生擁有的優秀特長。正如羅森瓦塞爾所言:“我們與一起工作的教師們鼓勵學生進行分析性寫作,因為它可以提供不同的思考方式,不僅僅簡化為喜歡/不喜歡或同意/不同意的過于簡單的思維方式,也不僅是將信息剪切和粘貼的簡單信息匯編。這種寫作方式將幫助人們不僅記住和吸收信息,還能將信息用于服務于自己對世界的思考。”①David Rosenwasser,Jill Stephen:Writing Analytically.Peking University Press,2018,p.3.

然而,目前國內高校大學生分析性寫作能力的培養狀況并不理想,不少大學還沒有意識到,作為學術研究的底層要求,“分析性”需要聯動相關的基礎能力與專業學科知識一起培養。這一問題的產生主要由于以往的寫作培養方案習慣性地將中小學時期以情感性、文學性和敘述性為主的寫作教育沿用到了大學之中,而大學教育是一個從精微的專業知識入手逐步幫助學生形成科學的知識體系的過程,伴隨大學教育的將是課程論文、讀書報告和學術論文等具備“分析性”的文章類型,需要滿足的是清晰準確的表達要求,這樣的要求甚至連一個概念與命題都不能模糊敷衍。因此,相關的“分析性”能力以及分析性寫作理應得到大學的重視。此外,由于各種原因,大學的各類寫作課程也出現了流于寫作技巧或理論知識傳授而缺乏實打實的寫作訓練的現象,將寫作這一考察主體綜合思維能力的實踐活動矮化成了“玩弄筆頭”的修辭技巧。上述做法,都背離了大學寫作在大學通識教育中應有的重要地位。

分析性寫作理應成為大學通識教育的“樞紐”②相關觀點參見金立:《面向新時代卓越人才培養的“大學寫作”課程之創新與發展》,《中國大學教學》2023年第3期。。這一認識逐漸成為了越來越多高校的共識。清華、復旦、浙大等知名高校開始將原來作為輔助課程的寫作教學逐漸轉變為通識教育中的核心環節。“樞紐”一詞出自《文心雕龍·序志》,指的是“重要的部分、事物相互聯系的中心環節”,分析性寫作在大學通識教育中的樞紐地位主要基于以下三點:

第一,分析性寫作是一種綜合能力的體現。一篇分析性文章,既涉及感覺經驗的積累、專業知識的施展,還體現了語言表達的規范以及邏輯思維的運用。因此,表面上是文字表達的過程,深層次卻是一種綜合的能力訓練。在解釋事物現象時,分析性寫作的過程可以將多種能力加以組合,包括但不限于批判性思維的能力、文獻信息收集的素養、閱讀與理解能力……此外,分析性寫作將學生生活中的經驗感覺和大學中學習的課程知識加以提煉并連結,并以邏輯化的方式呈現給讀者。這一過程完全符合科學研究最基本的模式,為進一步的大學學習以及科學研究提供了基礎能力的準備,而學術寫作本身就是分析性寫作的典范樣式,也是集知識、思辨、結構、創新于一體的要求最高的寫作樣式之一。

第二,分析性寫作是產生新知識的過程。認識活動的目的之一便是產生新知識,然而,新知識的產生過程是艱巨的。古希臘哲學家蘇格拉底曾將人類的思辨過程比喻為新生兒的生產,而探索真相時的煩惱和疑惑則被視作必須經歷的“分娩前的陣痛”。同樣,在寫作主體撰寫分析性文章時,也時常會為自己與讀者制造問題和困難。一方面,主體的認識是螺旋上升的,事物現象矛盾的暴露總要經歷一個或長或短的過程,需要耐得住性子;另一方面,主體認識的發展是曲折的,對事物現象的判斷可能受到各種主客觀因素的干擾而出現極端或片面的情況,需要不斷地修改判斷。然而,這些“分娩前的陣痛”是大學生在大學教育中必須經歷的,沒有絕對的真理,只有經得起打磨的理論。分析性寫作的訓練能讓大學生了解如何產生新的知識,以及提前適應發現新知識的艱巨,為終身學習打下基礎。

第三,在分析性寫作的過程中,學生能在理性的統合下實現真、善、美三個價值領域的和諧,即通過原創性的學術寫作與合乎學術倫理的學術規范來實現美的理想。首先,分析性文章要求寫作主體在寫作中學會思考選題的知識性與專業性,注重行文的實事求是、客觀理性,對事物現象做出真實合理的解釋和評價。其次,分析性文章如學術論文等在發表后就成了具有公共性、共享性和影響力的“公器”,這提醒寫作主體要將自己的研究成果視為一項公共責任,并從善如流不斷完善,尊重學術倫理、優良的學科研究傳統以及正確的社會價值取向。最后,分析性寫作的過程匯通了理性人格與審美情操。審美和理性分別在人類思維中扮演了兩種對世界的不同解釋方式,審美是對美的特征的主觀的敏感體驗,而理性則是客觀解釋事物現象的思考方式,但兩者卻可在分析性寫作中達到匯通,這主要體現為:1.分析理性為審美活動提供目的、結構和意義的說明,幫助讀者更好的欣賞美;2.文字可以激發讀者的想象力與創造力,在更大的想象空間中啟發讀者提出問題,并以理性的方式驗證;3.審美為理性提供情感和人文性的補充,為分析性文章滿足聽眾需求和后續修改文章提供參考。

綜上,分析性寫作在大學中扮演著重要的樞紐角色。它不僅串聯了大學教育中學生基礎能力培養與專業知識教育之間的關系,也在批判性思維、信息收集素養、閱讀與理解和終身學習等層面培養了大學生的綜合能力,為其學術成長和職業發展奠定了堅實的基礎。

三、邏輯是分析性寫作的基礎

劉勰在其著作《文心雕龍》中探討文章精妙之處時提到“《易》稱:‘辨物正言,斷辭則備。’《書》云:‘辭尚體要,弗惟好異’。故知正言所以立辨,體要所以成辭;辭成無好異之尤,辯立有斷辭之美。雖精義曲隱,無傷其正言;微辭婉晦,不害其體要。體要與微辭偕通,正言共精義并用;圣人之文章,亦可見也。”①劉勰:《文心雕龍》,王志彬譯注,中華書局2012年版,第18頁。劉勰認為,相比于標新立異,“正言”“體要”也即“辭句明確、要點精當”才是圣人文章之精髓。一篇好的分析性文章,不在于華麗的辭藻和堆砌的典故,其核心在于清楚而精確地表達思想。而所有思想的表達都離不開明確的觀點、嚴密的論證和可靠的材料,從這個意義上講,寫作歸根結底是邏輯問題。

邏輯是關于思維的形式及其規律的科學,被聯合國教科文組織列為最基礎的學科之一,位次僅次于數學。其內在真正研究的是如何規范思維本身,表面的研究對象則是承載著意義的語言形式。思維的活動需要通過外在的語言表達來操控和運行,因此,思維中的概念、命題、推理、論證等思維形式的存在和表達,都需要借助語詞、句子、句群、篇章。寫作實踐是思維的過程,文章是思維的結果。從發生的角度看,要想寫出好文章,首先就要確保思維的正確性。有鑒于此,既然分析性寫作是以思想內容為目標導向的思辨活動,那么,在寫作教育中融入邏輯學的知識和方法,即從如何規范思維發生的源頭開展寫作的教學和訓練,將是一個合乎寫作規律的正確通道。反觀日常生活中的寫作表達,常常出現因缺乏邏輯而導致的思維混亂或缺乏條理的問題,即便經過大量的寫作練習,也難以切中要害、根本性地加以糾正。語言學家王力先生曾明確指出:“學生的文章寫不好,并不是由于他寫了幾個錯別字,也不是因為他不懂語法,主要是邏輯思維問題。所謂主謂不合、動賓不合等等,表面上是語法問題,實際上是邏輯問題。至于篇章結構,更是大半屬于邏輯思維問題。目前報紙雜志上許多理論文章在推理方面用三段論法一衡量,毛病就出來了。”①王力:《漫談中學的語文教學》,《文化知識》1981年第1輯。以正確思維和有效推理為己任的邏輯學,對改良固有的寫作思維方式有著最直接的幫助,并對提高寫作水平發揮顯著作用,正是基于其素來擁有的三個基本特征:工具性、基礎性和人文性。

首先,邏輯具有工具性。思維的規律和規則是邏輯學的研究對象。進一步講,邏輯學只研究思維的形式,而不研究思維的具體內容,像數學一樣在保持題材的中立的前提下去發現理性思考需要遵循的法則,因而為人們進行有著具體內容的科學研究提供了有力的思考工具。通常意義下,人們會說:邏輯是思考的工具,也是說話、寫文章、進行科學探索的工具。以清晰有序、準確無誤、客觀公正、層層遞進等為要求的分析性寫作,自然需要邏輯為其提供保障。在科學研究和論文撰寫時,邏輯知識不僅輻射全學科,同時作為一種系統工具,對構建面向特定領域與特定目標的科學方法論有極大價值。在日常分析性寫作中,邏輯又可以作為明辨是非、表達思想、論證觀點和掌握辨謬的工具,從而防范文章出現謬誤百出的問題。

其次,邏輯具有基礎性。這同樣離不開其研究對象——思維的基礎性,并作為一個重要側面在分析性寫作中表現為同一律、不矛盾律、排中律和充足理由律的“四要求”:1.依據邏輯的同一律,一篇分析性文章中的每一個重要概念都要保證在全文的語詞表達中保持同一個意義,如果中途變更,則犯了邏輯上偷換概念的錯誤。2.依據邏輯的不矛盾律,一篇分析性文章中的任一句命題及其矛盾式,不能同時被肯定,否則就是犯了邏輯上“自相矛盾”的錯誤。3.依據邏輯的排中律,一篇文章中的任一語詞或語句在同一上下文中應表達某一思想或不表達這一思想,不存在不表達思想內容的表達。否則,就犯了邏輯上模棱兩可的錯誤。4.依據邏輯的充足理由律,一篇分析性文章的行文要求按照“由前件推出后件”的規律進行。既要求文章中的每一個句子或段落都有其根據,并非憑空捏造或信口雌黃而來,也要求句子與句子之間、段落與段落之間按部就班地書寫,不可天馬行空不著邊際地想到哪寫到哪。否則,就容易讓讀者覺得胡言亂語、不知所云。以上的邏輯“四要求”,能夠規范日常寫作中結構混亂的問題,也是邏輯教育融入寫作教學的直接抓手。嚴復先生有云,邏輯是“一切法之法,一切學之學”,意即在此。

最后,邏輯具有人文性。亞里士多德對“必然得出”的鐘愛一直以來是邏輯學的追求,這一方面確立了邏輯學的學科地位以及基礎性和工具性的學科屬性,另一方面卻給邏輯學刻上了中規中矩、不講人情的“冷面殺手”印象,產生了與人文性沒有太強關聯的錯誤認識。究其根本,作為邏輯學的第三個重要屬性,人文性主要呈現在三個方面:

第一,生活中的論證不僅是大腦的思維活動,同時也是具有社會性、實踐性的修辭活動。論證總是和說服結合在一起的,一個寫作主體在構建表達思想的過程中,勢必涉及對讀者的說服。如何說服讀者?雖與理性相關,但不是一個純理性的過程,正如亞里士多德在《修辭學》提出的那樣,理性(logos)、情感(pathos)、品性(ethos)共同發揮作用。邏輯學老前輩周禮全先生談到:“經過反復的思考和教學實踐,我逐漸達到了這樣一個認識:形式邏輯要在提高人們的思維能力方面起重要作用,就必須和自然語言相結合,就必須和人們的思想感情的表達相結合,就必須和人們的交際活動相結合。”①周禮全:《邏輯——正確思維與有效交際的理論》,人民出版社1994年版,序言。由此,論證是情與理的結合。寫文章,需要曉之以理,重視形式的有效性;動之以情,關注語境的依賴性;輔之以行,注重人格的潛在影響力。因此,“論證作為消解分歧、解決問題的一種理性社會互動方式,理應響應社會文化發展的需要……展現論證研究的人文色彩”②金立:《論證理論與實踐的四個面向》,《光明日報》2022年8月15日第15版。。

第二,如果說結構是客觀冰冷的,那么放置在結構之上的內容便是有溫度的。在邏輯提供的清晰嚴密的結構上,讓思想得以呈現、價值得以澄清、理想得以彰顯,這就是分析性寫作的過程。通過寫作,主體將邏輯思維、專業知識與人的價值、生存的意義、精神內涵、人類發展和公平正義等宏觀概念進行了連接,在發現問題、分析原因和尋求對策的思考過程中將愛國情懷、包容和諧以及時代擔當等崇高精神注入了文章之中,為打造人格指明了方向,為精神提供了棲居的家園。

第三,面對社會層出不窮的“無理”“無序”“失衡”“失范”以及語言的碎片、媚俗和泛濫等現象,如何明辨是非、求真守正、祛蔽而通達思想的澄清和精神的堅守?邏輯起到了基本的不可替代的作用。它為主體構建了一個穩定和可靠的認識環境,讓主體能基于公共的理性秩序建立理解和溝通,讓主體能夠基于穩定可靠的規則理解生活世界中的事物和現象,從而形成一種共享的知識體系,在紛亂繁雜的生活世界中找到能使人心安的“真”。邏輯的存在和運用也為人類的精神世界提供了安全和穩定的居所。正如著名科學社會學家B.巴特在《科學與社會秩序》中闡發的那樣,邏輯是“社會理性化的支柱性學科”,張建軍則做了進一步的推進,明確指出“邏輯的缺位意味著理性的缺位,這是邏輯學最根本的人文性質”③張建軍:《真正重視“邏先生”——簡論邏輯學的三重學科性質》,《人民日報》2002年1月12日第6版。。這理應是邏輯學人文性的最重要體現。

基于大學寫作的“樞紐”地位和邏輯學的“基礎性”屬性以及浙江大學“德智體美勞全面發展、具有全球競爭力的高素質創新人才和未來領導者”的卓越人才培養目標,在經歷了數年的調研和反復思考之后,將邏輯學融入大學寫作教育并確立為基礎,這成為浙江大學大學寫作課程的一個創新之舉,初見成效,仍需持續探索。

結 語

正如維特根斯坦在《邏輯哲學論》中講到的,“凡是可說之物,都可以說得清楚”。圍繞解釋事物現象形成思想認識這一核心目標,清楚嚴密地組織思想框架、可靠有效地收集信息材料、合理連貫布局論證鏈條,將主體的思辨過程和結果客觀而準確地傳達給讀者,這便是對分析性寫作的概括陳述。邏輯在寫作中,一方面能夠幫助寫作主體連貫思路,讓表達更清楚;另一方面也能提高讀者的理解度和閱讀體驗,讓理解因清楚而順暢,從而讓可說之物被說清楚。因此,分析性寫作,從邏輯開始。

“自由思考,就意味著游離于自己的肉體之外。跨出肉體這個受限制的牢籠,從枷鎖中解放出來,純粹飛翔在邏輯的領域,賦予邏輯自然的生命。這就是自由思考的核心內涵。”①[日]村上春樹:《沒有色彩的多崎作和他的巡禮之年》,賴明珠譯,時報文化出版公司2013年版,第62頁。這是村上春樹的作品《沒有色彩的多崎作和他的巡禮之年》中的句子。除去文學的濾鏡,呈現的是邏輯的骨感:清晰有序、客觀公正、有理有節,這就是作者對達成“自由思考”的“自由”的詮釋。這樣的“自由”,同樣適用于大學寫作,“從思維的枷鎖中解放出來,純粹飛翔在邏輯的領域”,致力于實現“自由寫作”。