安徽省金寨縣獼猴桃病害調(diào)查

李文藝,鄧 蕾,潘 慧,張 琦,李 黎,鐘彩虹

(中國(guó)科學(xué)院獼猴桃產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程實(shí)驗(yàn)室/中國(guó)科學(xué)院植物種質(zhì)創(chuàng)新與特色農(nóng)業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室/中國(guó)科學(xué)院武漢植物園,湖北武漢 430074)

安徽省位于華東腹地,氣候溫暖濕潤(rùn),自然條件優(yōu)越,獼猴桃種質(zhì)資源豐富,蘊(yùn)藏量大,野生資源分布面積達(dá)7萬(wàn)~8萬(wàn)hm2,集中分布區(qū)有1萬(wàn)~2萬(wàn)hm2,產(chǎn)量約1萬(wàn)t。以綠肉及黃肉獼猴桃資源為主的野生資源主要分布在皖西和皖西南的大別山區(qū),皖南的黃山地區(qū)、池州地區(qū)等,如六安市的金寨、霍山,黃山市的休寧、黟縣,安慶的岳西等地,資源特色明顯[1]。

二十世紀(jì)八九十年代,岳西一帶曾發(fā)展過(guò)大面積的紅心獼猴桃,但由于適應(yīng)性、栽培技術(shù)及病害等問(wèn)題,2014年后改為發(fā)展黃肉及綠肉獼猴桃為主。2017年,安徽省栽培面積超過(guò)3 330 hm2,但由于大量果園處于幼樹(shù)期,產(chǎn)量尚未形成,因此產(chǎn)量?jī)H有2萬(wàn)t。2018年,安徽省果樹(shù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系將獼猴桃產(chǎn)業(yè)列為未來(lái)5年的主推主扶項(xiàng)目,安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院及安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)等單位大力扶持獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展,旨在破解安徽省獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的品種篩選與選育、栽培模式與技術(shù)、潰瘍病防控等瓶頸問(wèn)題。截至2021年底,安徽省獼猴桃種植總面積約1萬(wàn)hm2,栽培品種主要有“皖金”“金瑞”“金桃”“金艷”等黃肉品種,“臍紅”“東紅”及“皖紅”等紅心品種及“徐香”“米良一號(hào)”“翠香”“皖翠”“金魁”等綠肉品種,成為大別山區(qū)農(nóng)民增收致富的重要水果產(chǎn)業(yè)之一[2-3]。

主產(chǎn)區(qū)六安市金寨縣位于皖西邊陲、大別山腹地,地處三省七縣二區(qū)結(jié)合部。該地是獼猴桃的原產(chǎn)地之一,野生獼猴桃分布面積在1.33萬(wàn)hm2以上,資源豐富。為了將野生資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),2011年該縣開(kāi)始發(fā)展獼猴桃產(chǎn)業(yè),建立了合作社帶領(lǐng)家庭農(nóng)場(chǎng)和大戶發(fā)展的全新模式,先后在古碑鎮(zhèn)、青山鎮(zhèn)等地流轉(zhuǎn)土地,建設(shè)省級(jí)獼猴桃標(biāo)準(zhǔn)園,并經(jīng)由金寨縣獼猴桃聯(lián)合社經(jīng)營(yíng)了“獼先生”。通過(guò)10年的努力,2021年全縣獼猴桃掛果0.1萬(wàn)hm2,產(chǎn)量1.17萬(wàn)t,產(chǎn)值1.96億元;“金寨獼猴桃”成功入選全國(guó)名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品目錄,獲得首批安徽省有影響力的綠色食品區(qū)域公用品牌,并順利通過(guò)第六批全國(guó)有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品基地認(rèn)證,同時(shí)獲得國(guó)家地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品保護(hù)產(chǎn)品。

然而,在安徽省獼猴桃產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的同時(shí),由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期品種選擇不當(dāng)、建園質(zhì)量不高、技術(shù)儲(chǔ)備不足、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)等問(wèn)題,導(dǎo)致各鄉(xiāng)鎮(zhèn)病害問(wèn)題逐步顯現(xiàn),因此亟需啟動(dòng)病害全面調(diào)研[4-5]。2021年,筆者對(duì)金寨縣10個(gè)代表性獼猴桃園區(qū)進(jìn)行了周年采樣及病原鑒定,全面了解該地區(qū)病害種類及感病程度,旨在為后期針對(duì)性地開(kāi)展病害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及制定綜合防治方案奠定理論基礎(chǔ)。

1 材料與方法

1.1 園區(qū)感病樣本采集2021年4﹑6和11月,分別對(duì)安徽省金寨縣10個(gè)代表性獼猴桃園區(qū)進(jìn)行春季﹑夏季及秋冬季病害調(diào)查及樣本采集,具體園區(qū)見(jiàn)表1。采樣期間觀察疑似獼猴桃細(xì)菌性潰瘍病,真菌性軟腐病、褐斑病、黑斑病及炭疽病等病害的癥狀(圖1)。

注:A.疑似褐斑病癥狀;B.疑似炭疽病癥狀;C.疑似黑斑病癥狀; D.疑似潰瘍病癥狀。

表1 各采樣點(diǎn)具體地理位置、分離到的菌株及對(duì)應(yīng)病害

1.2 病原菌鑒定

1.2.1細(xì)菌性病原菌的分離培養(yǎng)及分子鑒定。取病健交界處葉片組織70%乙醇消毒后勻漿、梯度稀釋,取100 μL 10-4CFU/mL菌懸液涂布于KB培養(yǎng)基上27~28 ℃培養(yǎng)2 d后劃線分離。挑選新鮮菌落于無(wú)菌水中98 ℃裂解,取2 μL上清液作為DNA模板運(yùn)用Psa特異引物PsaF1和PsaR2進(jìn)行分子鑒定。具體操作步驟、PCR體系及程序參照潘慧等[6]進(jìn)行。利用2%瓊脂糖凝膠檢測(cè)PCR擴(kuò)增產(chǎn)物,觀察是否可檢測(cè)到Psa菌株的目的片段條帶(280 bp)[7]。

1.2.2真菌性病原菌的分離培養(yǎng)及分子鑒定。取病健交界處葉片組織或果肉組織于PDA培養(yǎng)基25 ℃培養(yǎng)。挑取菌絲尖端純化,純菌株培養(yǎng)5 d后,取菌餅接入PDA液體培養(yǎng)基中靜置培養(yǎng)、收集菌絲。提取基因組DNA,采用真菌核糖體基因組轉(zhuǎn)錄間隔區(qū)通用引物ITS4/ITS5進(jìn)行PCR擴(kuò)增。具體操作步驟、PCR體系及程序參照潘慧等[8]進(jìn)行。經(jīng)2%瓊脂糖凝膠電泳檢測(cè)后,取600 bp的PCR產(chǎn)物目的條帶測(cè)序,將結(jié)果進(jìn)行Blast比對(duì)及同源性相似差異性分析,確定菌株的分類地位。

2 結(jié)果與分析

2.1 感病癥狀在金寨縣部分獼猴桃栽培園區(qū)觀察到與李黎等[9]、龔國(guó)淑等[10]描述一致的獼猴桃病害癥狀,分別疑似潰瘍病及軟腐病、褐斑病、黑斑病和炭疽病(圖1)。

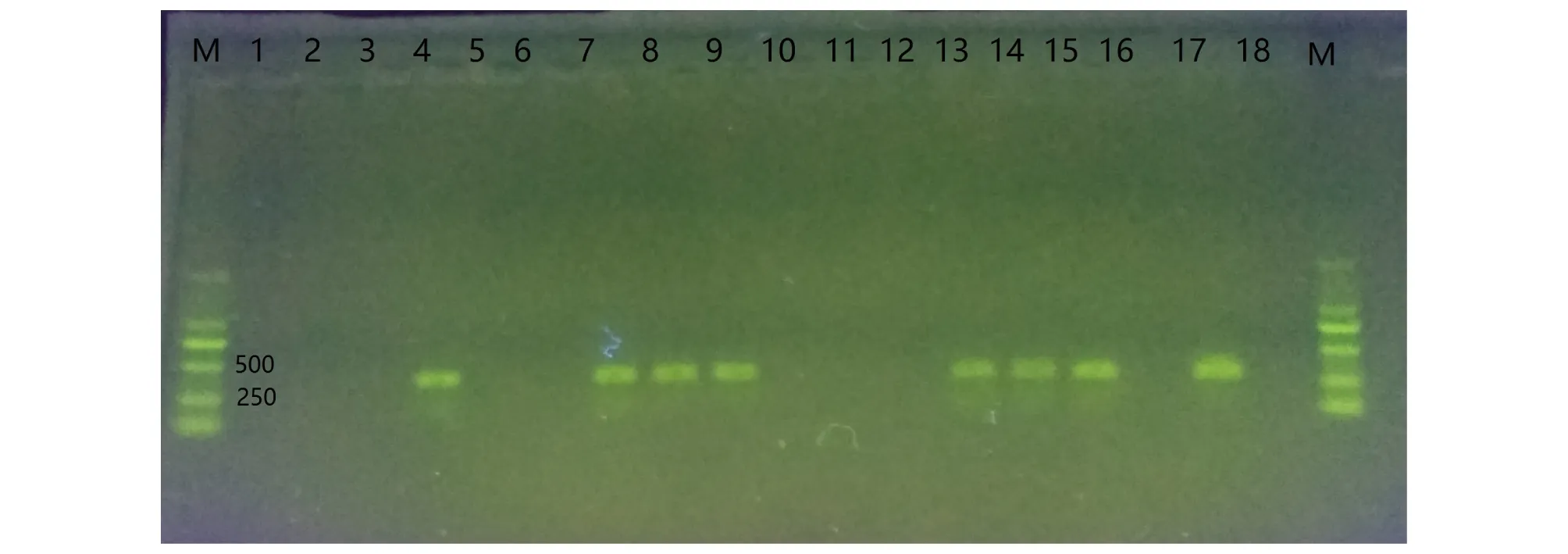

2.2 細(xì)菌性病原菌的鑒定結(jié)果除園區(qū)9外,其他園區(qū)均分離到細(xì)菌菌落。分子鑒定結(jié)果顯示金寨縣大部分園區(qū)(2、4、5、7、8、10)葉片樣本均攜帶細(xì)菌性潰瘍病病原菌(圖2)。

注:1~2.園區(qū)1;3~4.園區(qū)2;5~6.園區(qū)3;7~8.園區(qū)4;9~10.園區(qū)5;11~12.園區(qū)6;13~14.園區(qū)7;15~16.園區(qū)8;17~18.園區(qū)10。

2.3 真菌性病原菌的測(cè)序結(jié)果及預(yù)測(cè)病害參照龔國(guó)淑等[10]在獼猴桃病害方面發(fā)現(xiàn)的病害特征,結(jié)合分子鑒定結(jié)果,發(fā)現(xiàn)各園區(qū)感病樣本上均存在多種真菌病菌,夏季及秋冬季的具體菌株種類及各采樣點(diǎn)的預(yù)測(cè)病害見(jiàn)表1。葡萄座腔菌B.dothidea、擬盤多毛孢菌P.neglecta、擬莖點(diǎn)霉菌Diaporthesp.、鏈格孢菌A.alternata、球黑孢N.sphaerica及小新殼梭孢菌N.parvum等已被鑒定為獼猴桃果實(shí)軟腐病的致病菌[11-13];鏈格孢菌A.alternata及棒曲霉菌Corynesporacassiicola會(huì)導(dǎo)致獼猴桃褐斑病[10];膠孢炭疽菌C.gloeosporioides會(huì)引起炭疽病[14];稻黑孢N.oryzae和D.glomerata會(huì)導(dǎo)致獼猴桃黑斑病和褐斑病發(fā)生[15-16]。

3 討論

金寨縣是我國(guó)獼猴桃原產(chǎn)區(qū)之一,野生獼猴桃迄今已有3 000多年歷史,自1980年也逐步開(kāi)始進(jìn)行人工栽培。近年來(lái),獼猴桃產(chǎn)業(yè)在該地發(fā)展迅速,但調(diào)查發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)囟鄶?shù)獼猴桃園在建園時(shí)未對(duì)土壤組分及通透性、起壟方式、土肥水改良及栽培管理等問(wèn)題引起充分重視,導(dǎo)致栽后苗木根系不旺,枝蔓生長(zhǎng)慢,死苗率高,或結(jié)果2~3年后即開(kāi)始樹(shù)勢(shì)減弱。近幾年,通過(guò)加強(qiáng)土壤肥力管理,構(gòu)建“坡壟+水平架+一干兩蔓”栽培模式,整體栽培情況已有較大改善[17-18]。然而,該調(diào)查結(jié)果顯示安徽省金寨縣獼猴桃產(chǎn)業(yè)仍存在一系列問(wèn)題,如品種配置尚缺乏統(tǒng)一規(guī)劃,早中晚品種搭配不合理;多數(shù)園區(qū)管理水平粗放、落后,缺乏配套的栽培技術(shù),病蟲(chóng)害問(wèn)題嚴(yán)重;基層技術(shù)人才力量較為薄弱,優(yōu)良技術(shù)的引進(jìn)和推廣未開(kāi)展。

從病害角度而言,該研究結(jié)果顯示金寨縣獼猴桃春季病害主要為細(xì)菌性潰瘍病。張力田等[5]通過(guò)觀察岳西山區(qū)獼猴桃潰瘍病的發(fā)生與硼磷含量之間的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)控制該病需合理深施重施磷混有機(jī)肥,合理施硼。柳士勇等[18]對(duì)六安市獼猴桃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)及發(fā)展方向進(jìn)行了分析,建議以土壤管理為基礎(chǔ),抓好早春、晚秋2個(gè)潰瘍病傳播的關(guān)鍵季節(jié)進(jìn)行預(yù)防,落實(shí)好采果后、修建后和早春發(fā)芽前的3次清園工作,降低潰瘍病的發(fā)病率及發(fā)病程度。建議可利用氨基寡糖素誘導(dǎo)獼猴桃抗性[19],根據(jù)秦虎強(qiáng)等[20]在“兩前兩后”的關(guān)鍵防治期,選用李黎等[21]開(kāi)發(fā)的三元復(fù)配藥劑“中科殺菌劑”等藥劑進(jìn)行防治。

此外,該調(diào)查結(jié)果顯示金寨縣部分園區(qū)栽植密度過(guò)大、濕度大、郁蔽、棚架低矮、冬季修剪及清園不仔細(xì),導(dǎo)致夏季及秋冬季葉部及果實(shí)的真菌病害嚴(yán)重;主要病害有真菌性軟腐病、褐斑病、炭疽病及黑斑病。其中,多個(gè)采樣點(diǎn)均鑒定到軟腐病菌,可見(jiàn)需對(duì)當(dāng)?shù)氐能浉∵M(jìn)行重點(diǎn)防治。獼猴桃真菌性病害的發(fā)生類型和程度與園區(qū)管理存在緊密聯(lián)系。建議通過(guò)技術(shù)培訓(xùn),加強(qiáng)種植戶對(duì)園區(qū)管理及病蟲(chóng)害防控方面知識(shí),指導(dǎo)農(nóng)戶選用優(yōu)質(zhì)抗病品種和砧木,注意土壤改良、加強(qiáng)排水設(shè)施及修剪、避免栽植過(guò)深,降低種植或套作密度,培育樹(shù)勢(shì),控制產(chǎn)量,農(nóng)業(yè)防治與化學(xué)/生物防治結(jié)合,減少病害對(duì)安徽省獼猴桃產(chǎn)業(yè)的危害。

此外,從整體而言,針對(duì)金寨縣及安徽省獼猴桃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,從產(chǎn)業(yè)方面提出以下建議:皖南和大別山區(qū)溫度適宜,冬季無(wú)嚴(yán)寒,雨量較多,適合中華和美味獼猴桃生長(zhǎng),建議在海拔500~1 000 m的無(wú)污染源山區(qū)選擇適宜的優(yōu)良品種建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的獼猴桃生產(chǎn)基地;充分利用全省獼猴桃資源優(yōu)勢(shì),建立野生自然資源庫(kù),在此基礎(chǔ)上開(kāi)展種質(zhì)的抗性評(píng)價(jià)、利用及抗性雜交育種,選育適合當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的品質(zhì)優(yōu)良、抗逆性強(qiáng)、耐貯藏的品種。對(duì)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)進(jìn)行定位,制定合理的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,以發(fā)展黃肉早熟獼猴桃為主,早、中、晚品種按比例搭配發(fā)展。通過(guò)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合,走“科研+公司(協(xié)會(huì))+農(nóng)戶+市場(chǎng)”的發(fā)展模式,構(gòu)建專家指導(dǎo)技術(shù)團(tuán)隊(duì),提高建園質(zhì)量,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)園進(jìn)行技術(shù)的集成示范,通過(guò)專業(yè)指導(dǎo)加強(qiáng)種植管理(選地整地、整形修剪、花果及肥水管理采收、病蟲(chóng)害防治)等技術(shù)指導(dǎo),全面提升果品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,以保障獼猴桃產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

- 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué)的其它文章

- 新農(nóng)科背景下農(nóng)業(yè)高職院校“一懂兩愛(ài)”農(nóng)業(yè)人才培養(yǎng)策略探析

- 開(kāi)放大學(xué)賦能高素質(zhì)農(nóng)民培養(yǎng)的實(shí)踐與探索

- 鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略背景下“三農(nóng)”人才隊(duì)伍培育對(duì)策研究

- 服務(wù)現(xiàn)代大農(nóng)業(yè)的應(yīng)用型大學(xué)的學(xué)科專業(yè)優(yōu)化設(shè)計(jì)

——以黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)為例 - 鄉(xiāng)村振興背景下數(shù)字化賦能鄉(xiāng)村治理的創(chuàng)新實(shí)踐

——以陜西陜北、關(guān)中、陜南三大片區(qū)為例 - 農(nóng)業(yè)審計(jì)助推農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展路徑研究

——以G區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田審計(jì)項(xiàng)目為例