基于3S的小開河灌區農業灌溉需水量預測研究

梁冰潔 楊蕓 王軍濤 常紅娟 王力

關鍵詞:土壤墑情;水量平衡;需水量模型;農業灌溉;預測;小開河灌區

為推進農業水資源高效利用,我國逐步加快了農田水利現代化建設。然而,我國大部分灌區工程設施標準低,管理信息化水平低,灌溉效率與效益不高,灌區服務能力較弱,與農業現代化建設、節水型社會建設、生態文明建設的要求還有一定差距,與國家信息化建設的步伐不相適應。特別是在灌溉用水管理方面,大部分灌區根據歷史用水數據并結合降水情況進行估算,缺少必要的預報技術,不能實現精細化用水管理[1]。

農業灌溉用水需求信息是灌區發展的重要依據,利用現代技術手段開展農業灌溉用水需求信息分析[2]日益受到重視,但受限于灌溉用水需求模擬預測技術[3]和土壤墑情采集技術,現有的智能灌溉系統和精準灌溉系統只能在小面積的典型區域應用,且存在墑情信息[4]采集系統投資與需求預測精度矛盾的突出問題,無法真正根據作物需水情況配置灌溉用水,也無法開展大規模的推廣應用。

針對灌區現代化建設需求和農業灌溉用水過程預測技術相對薄弱的現狀[5],本研究以小開河灌區為研究對象,基于3S技術開展灌區農業灌溉需水量預測研究,利用灌溉需水量模型、結合灌區土壤墑情及氣象信息等預測灌區需水量[6],以期為灌區農業灌溉科學合理用水、水資源管理及調配決策提供參考。

1研究區概況

小開河引黃灌區位于黃河下游山東省濱州市,是國家大型引黃灌區[7]。目前灌區實際灌溉面積為8.4267萬hm2,現有耕地面積為8.4933萬hm2,占灌區土地面積的56.69%。灌區農作物種植以小麥—玉米為主要輪作模式,其面積占灌區灌溉面積的60%以上。經濟林的主要品種有金絲小棗、冬棗、鴨梨、蘋果、葡萄等。

灌區多年平均降雨量為580mm[8],多年平均水面蒸發量為1150mm,蒸發量大的時間集中在5—6月,其約占全年蒸發量的40%[9]。多年平均氣溫為12.3℃。

灌區地處黃河沖積平原,微地貌大致可以分為海灘地、區間淺平洼地、緩平坡地、決口扇形地、河灘高地5種類型,其中緩平坡地占比最大。灌區內的土壤質地,在河間洼地及其邊緣大多為重壤質或黏質土[10],而在河道及決口處多為砂質土,遠離河道的河間平地多是壤質土。灌區土壤中粉砂含量高,土壤有機質含量較低。在成土母質和地下水的雙重影響下,灌區內土壤含有一定量的鹽分,對農作物的生長產生一定程度的影響。

2數據介紹

2.1土壤含水率實測數據

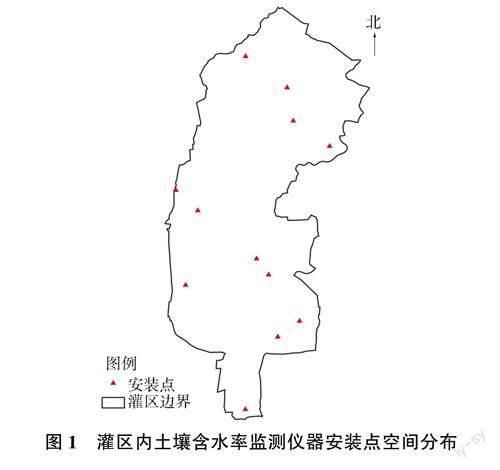

土壤含水率的空間分布是影響農業灌溉決策的關鍵因素。小開河灌區內安裝了12個土壤含水率監測儀器,對灌區土壤含水率進行實時監測。Landsat8衛星經過小開河灌區的時間是每天的02:46:50,為保證灌區土壤含水率反演的精度,在選擇實測土壤含水率數據進行反演的時候,選擇與衛星過境時間相近的時間傳出的土壤含水率數據。土壤含水率監測儀器安裝點的空間分布如圖1所示。

2.2遙感影像數據

遙感數據選擇應用較為成熟的Landsat8數據,Landsat8衛星由美國航空航天局(NationalAeronauticsandSpacaAdministration,簡稱NASA)于2013年2月11日成功發射,有兩個主要荷載:陸地成像儀(OLI)和熱紅外傳感器(TIRS)。TIRS包括兩個熱紅外波段,其空間分辨率為100m[11]。OLI包括9個波段,其中多光譜7個(分辨率為30m),1個全色波段(分辨率為15m),1個短波紅外波段(分辨率為30m),成像幅寬為185km。Landsat8的OLI成像質量高,Landsat8衛星每16d可以實現一次全球覆蓋,時空分辨率較高,一年約有23幅可用影像。

本研究選取2021年涵蓋灌區作物生長周期的23幅影像作為遙感影像的原數據。

2.3其他數據

本研究還涉及灌區邊界、渠系工程及其控制范圍、渠系建筑物等的矢量數據及種植結構、土壤類型等的柵格數據,氣象站提供的降雨量數據,灌區管理單位提供的種植作物參數、土壤參數等數據。

3研究方法

3.1灌溉需水量預測模型

本研究基于農田水量平衡(FieldWaterBalance,FWB)方法[12],以土壤含水率為預報對象,結合氣象預報和作物生長情況,利用水量平衡方程來估算各時段的土壤含水率。

本研究采用的灌區農業灌溉需水量預測模型如下:

式中:Ri-1為計算時段內有效降雨量,可采用氣象預報數據;θi為預測土壤含水率;θi-1為上一時段土壤含水率;Gt為計算單元t的地下水利用量;ETi-1為作物日耗水量;ΔW為隨計劃濕潤層的增加而增加的水量,把各類作物的生育階段土壤計劃濕潤層深度視為固定值,故此項僅在作物進入下一生育階段時參與預測;Gi-1為作物利用地下水量;γ為土壤容重;Fi-1為深層滲漏量;Ii為作物次灌溉需水量;H為計劃濕潤層深度;θf為田間持水率;θk為適宜土壤含水率下限,θk=k×θf,k為系數,其取值與作物生育期有關;Hi為特定生育階段內計劃濕潤層深度;Wtx為計算單元t的田間凈灌溉需水量;ΔH為地下水埋深變化量;n為時段數;m為單元數;At為計算單元t的面積;Wt為計算單元t的田間凈引黃需水量;Wt毛為計算單元t的毛灌溉引黃需水量;W灌區為灌區旬總引黃需水量;η渠系為渠系水利用系數;W田為田間水利用系數;α、β均為修訂參數,取固定值。

3.2初始土壤含水率反演

綜合考慮模型的優缺點、代表性、模型參數的可獲取性和模型的復雜性,本研究選用溫度植被干旱指數進行小開河灌區的土壤含水率反演[14]。

1)歸一化植被指數(NDVI)。NDVI是反映植被生長狀況的一個指標,當土壤含水率較低,植被缺水時,NDVI值會下降;反之,植被生長較好時,該植被指數較大。

式中:R為紅光波段的反射率,RNIR為近紅外波段的反射率。

2)地表溫度(Ts)。Ts是反映土壤濕度情況的一個指標,Ts的遙感反演方法主要有單通道算法、多波段算法、分裂窗法及大氣校正法等。本文選取大氣校正法,利用Landsat8TIRS衛星影像來反演地表溫度:

3)溫度植被干旱指數(TVDI)。Sandholt等利用簡化的NDVI-Ts二維特征空間,提出溫度植被干旱指數法[15]。

當TVDI=1時,表示在干邊上,即在斜邊上;當TVDI=0時,表示在濕邊上,即在平行于X軸直角邊上;計算得到的TVDI值應在0和1之間。TVDI值越小,土壤濕度越高,表示土壤干旱程度越低;反之,TVDI值越大,土壤濕度越低,表示土壤干旱程度越高。

4)NDVI-Ts特征空間。利用NDVI和由大氣校正法得到的地表溫度Ts,來提取最高地表溫度Tsmax和最低地表溫度Tsmin,并以地表溫度Ts為Y軸,歸一化植被指數NDVI為X軸,建立二維特征空間分布圖。不同時相的NDVI-Ts特征空間都有一個共同的特點,即隨著NDVI值的增大,Tsmin和Tsmax的趨勢線逐漸交匯于一點,組合成一個近似三角形的形狀[16]。

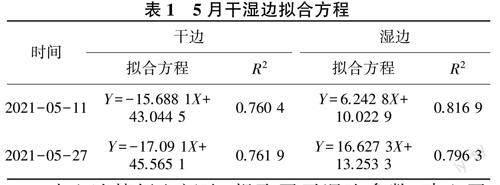

5)干、濕邊的確定。把NDVI-Ts特征空間中的Tsmin和Tsmax進行回歸擬合,得到的特征空間干邊方程和濕邊方程[17]見表1。表1中,濕邊方程擬合結果普遍低于干邊方程的,濕邊方程的斜率大于0,干邊方程的斜率都小于0,表明隨著NDVI的增大,Tsmax在降低,而Tsmin在升高。

由上述特征空間法,提取了干濕邊參數,建立了Ts-NDVI特征空間。結合灌區實測土壤含水率數據得到表層土壤含水率反演公式為

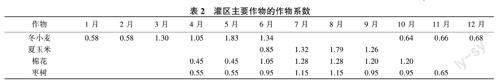

3.3作物需水量

用聯合國糧農組織推薦的Penman公式計算主要作物需水量:

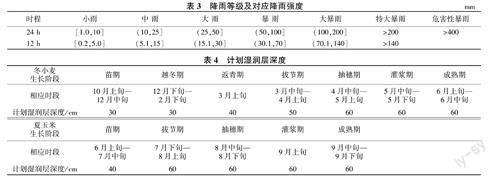

3.4有效降水量

考慮到本研究的需要,若未來一旬降水量大于40mm,則需要計算有效降水量;若未來一旬的降水量小于等于40mm,則該時段降水量都視為有效降水量。未來一旬降水量判斷標準如下:1)次降水量預測采用表3中24h降水量的上限值,若未來10d相應降水等級的上限值累計超過40mm,則視為該旬降水量大于40mm;2)若出現“小到中雨”等降雨天氣預報,則采用兩個降水量上限值的均值作為該次降水量上限值。

3.5土壤計劃濕潤層深度

冬小麥、夏玉米各時段計劃濕潤層深度見表4。

3.6土壤適宜含水率

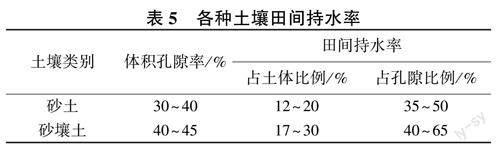

為保證作物的正常生長,土壤含水率應控制在允許最小和允許最大含水率之間。允許最大含水率(θmax)一般以不致造成深層滲漏為基準[18],采用田間持水率(θf)表示。各種土壤田間持水率見表5。

作物允許最小含水率(θmin)應大于凋萎系數,其具體數值可根據試驗確定,缺乏試驗資料時,可根據《農田水利學》[19]中提供的參考值進行取值。

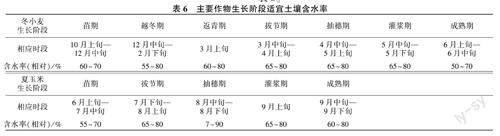

由于灌區土壤主要為壤土,因此取田間持水率為25%(質量含水率)[20]。作物允許最小含水率(θmin)應大于凋萎系數,本次模型研究所取土壤適宜含水率見表6。

3.7其他作物灌溉制度

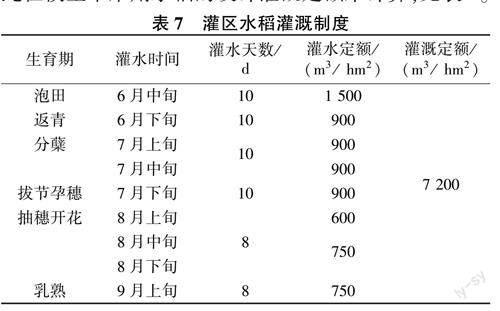

其他作物主要是指水稻,其種植面積相對較小,因此在模型中采用水稻的設計灌溉定額來計算,見表7。

3.8水資源利用情況

小開河灌區地下水不能利用,可利用的水資源主要是黃河水和當地降雨,其次是攔蓄地表徑流。因此,這里不考慮地下水資源利用問題。

4模型計算與分析

4.1土壤初始含水率

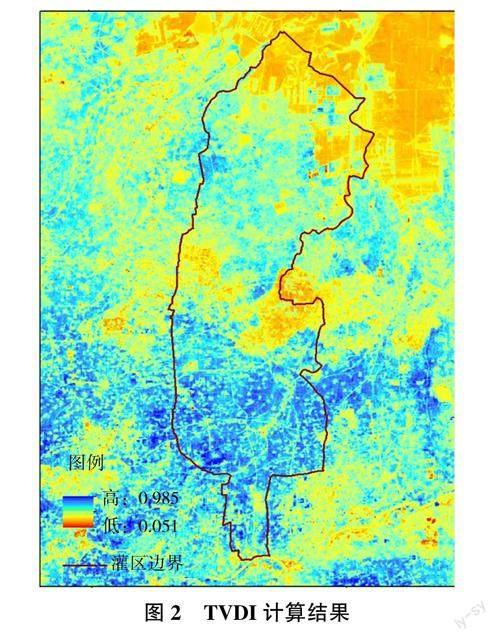

根據TVDI計算公式得到2021-05-11小開河灌區溫度植被干旱指數(TVDI)的空間分布圖,如圖2所示。TVDI指數取值范圍為0.051~0.986,TVDI值越大,土壤含水率越低;相反,TVDI值越小,土壤含水率越高。

土壤水分消退預測主要是根據上一階段土壤水分來預測下一階段土壤水分,即根據土壤初始含水率預測下一階段的土壤含水率。考慮模型預測的精度及水資源管理部門的實際工作情況,將土壤初始含水率設定為每旬前5d中的任一天。

通過建立溫度植被干旱指數與實地監測土壤含水率兩者之間的相關性,可得到灌區土壤含水率的柵格數據。土壤含水率柵格數據中每個像素單元內的土壤含水率值,就是我們所需的灌區初始土壤含水率。

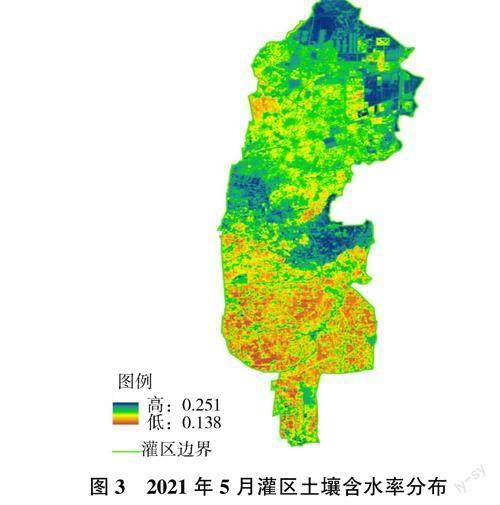

通過影像獲取的灌區當前土壤含水率柵格數據由一個個像元組成,每個像元代表灌區的一塊土地,每一個像元為一個計算單元,相當于對灌區進行單元格剖分,通過影像柵格數據就可以獲得該像元內灌區的當前土壤含水率,如圖3所示。

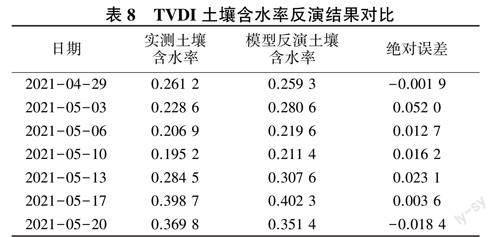

將各期遙感影像數據代入模型進行計算,得到各時期土壤相對含水率,并與地面實測獲得的土壤相對含水率數據進行對比分析,結果見表8。

從表8可以看出,模型反演的土壤含水率與實測土壤含水率相比,大多數絕對誤差都控制在±0.05以內,較好地反映了土壤含水率實際情況,上述方法能夠適用于小開河灌區土壤含水率反演。

4.2灌區農業灌溉需水量預測

結合小開河灌區的種植結構和土壤含水率來預測小開河灌區的需水量(以2021年5月下旬為例),預測結果見圖4。

按照縣域行政區劃對需水量進行分區統計,統計結果為沾化縣需水量為64.80萬m3,無棣縣需水量為150.44萬m3,陽信縣需水量為146.60萬m3,濱州市需水量為164.98萬m3,惠民縣需水量為94.95萬m3,故5月下旬小開河灌區的預測總需水量為621.77萬m3,此時的主要作物是小麥、棉花、棗樹。據灌區的實際統計數據顯示,2021年小開河灌區的實際農業灌溉水量為6912萬m3,且全部集中在上半年。5月下旬的預測需水量占上半年灌區農業總灌溉水量的9%,預測需水量與實際情況基本吻合。

5結束語

黃河流域農業用水比重大,而灌區是流域內農業用水最為集中的區域,實現灌區的精細化用水管理、提高農業用水效率就顯得尤為重要。基于3S的灌區農業灌溉需水量預測技術以土壤含水率為預報對象,通過水量平衡方程進行水量循環運算,融合灌區作物、土壤、灌溉工程、氣象等信息,實現目標區域的灌溉需水參數設定,計算可獲得不同尺度控制范圍內的灌溉需水量,在小開河灌區進行預測估算,預測結果與灌區統計結果基本一致。該技術可為灌區的精準灌溉提供科學支撐,具有一定的推廣價值。