國際視野下以中國故事為內核的地方戲劇傳承模式探索

——以淮劇為例

宋夢露 戴藝文 胡龍輝

(山東師范大學,山東 濟南 250014)

一、文獻綜述

地方戲是具有當地濃厚特色文化,反映當地語言、風土人情的重要文化符號[1]。但隨著地方戲本身內容與時代逐步錯位,作品雖進行創新,但收效差強人意[2]。本文以地方戲淮劇為戲劇傳承模式探索的基點,通過文獻調查法得出其在傳承以及宣傳方面都存在著缺陷,人民對于淮劇的了解情況并不理想[3-5];淮劇的傳播方式、表演形式太過單一,導致淮劇的受眾群體受限,大部分局限在老年群體,缺乏年輕觀眾,與年輕一代溝通交流也頗為缺乏,年輕人難于理解,使得大量受眾者的流失與老齡化現象加劇[6-7];自身缺乏適應社會的更新,加之年輕受眾因接觸少對之無感,淮劇發展舉步維艱。因此淮劇在傳承方面面臨著較嚴重困境。

傳統戲曲的創新發展,不僅應重視戲曲宣傳途徑的創新,更應重視戲劇的內核創新,淮劇亦是如此。戲劇的發展應注重本質的優化,故事內核的提升,培養專業人才的素養;使用數據檔案對戲曲檔案多維價值的深入挖掘能夠找到故事發掘者、故事受眾之間的平衡點,滿足多樣化需求[8]。此外,劇種新劇目的創作缺失更是造成地方戲發展困境的重要因素之一[2]。基于地方戲發展困境與社會發展趨向,本文通過調查得出地方戲淮劇的發展現狀與大眾對其的期待得出具體建議,為其他地方戲的發展提供借鑒。

二、調查實施與結果

基于前期的問卷調查法,筆者得出淮劇的發展困境主要為戲劇的傳播方式、表演形式較為老式以及戲劇內核缺乏創新,缺少滿足多樣需求的新式劇目。由此調查從淮劇的兩個發展困境入手探索人們對淮劇發展的困境認知和了解意愿、對于淮劇創新性發展的傾向性。

調查采用簡單隨機抽樣法和分層抽樣結合的方式進行線上問卷發放,之后回收問卷進行信度、效度檢驗,采用K—均值法、層次分析法和Apriori算法進行數據分析,得出關于群眾對淮劇發展困境的認識,淮劇宣傳形式、表演方面以及題材的期待的結論。

(一)淮劇的發展困境

江蘇省群眾認為淮劇發展的困境主要是淮劇對青少年的吸引力不大。

選取年齡、受教育程度、了解學習淮劇的意愿程度和對淮劇新發展的期待度為特征指標,然后根據親疏程度進行分類。據此使用K—均值法對樣本進行聚類分析,得出四類人群分別為青年愛好者(大學學歷,18—27歲,對于淮劇的了解有一定意愿并且對淮劇的新發展有一定的期待)、中年愛好者(初高中學歷,41—60歲,對于淮劇的了解有一定的意愿并且對淮劇的新發展有一定的期待)、少年冷淡者(初高中學歷,17歲左右,對于了解淮劇持有無所謂的態度,但對于淮劇的新發展有一定的期待)和青年拒絕者(大學學歷,18—27歲,對于了解淮劇毫無興趣,但是對于淮劇的新發展有一定的期待)。關于淮劇發展困境認識數據可看出,青少年吸引力不夠大這一因素占四類人群觀點的首位。淮劇相關活動的宣發不夠好及傳承方式落后也是阻礙淮劇發展的重要原因。

(二)淮劇的宣傳形式

淮劇的宣傳形式應該以短視頻和廣播劇的形式為主進行宣傳,并且重視動漫和電影的形式。在問卷調查數據的分析中,筆者發現影響淮劇傳播的原因不僅有淮劇的創新程度,而時間成本和金錢成本也是人們原因去了解和接觸淮劇的影響因素。通過分析四類人群渴望形式,并結合綜合因素,以時間成本、金錢成本和創新程度為一級指標進行層次分析,運用層次分析法得出,短視頻和廣播劇是符合青年人群以及中年愛好者喜好和實際情況的最佳宣傳形式,而對于少年冷淡者來說,除了短視頻,動漫和電影也是重要的宣傳形式,又因為少年群體是淮劇未來發展的主要希望,所以,我們同時要注意動漫和電影這種宣傳形式。

(三)淮劇的表演方面

淮劇的表演方面應該重點突出戲劇情景的基礎性以及戲劇情景與其他表演方面的合理融合。通過Apriori算法分析,發現戲劇情景是支持度最高的表演方面,且為樣本群體進行再次選擇的主要對象,可見戲劇情景的基礎性與其他表演方面的密切結合的必要性。

(四)淮劇的表演題材

淮劇的表演題材應以紅色題材和群像故事為主,同時繼續發展原有的主流題材——離合悲歡。通過Apriori算法分析,家國情懷的支持度最高,群像故事次之,并且同時選擇俠肝義膽、忠孝節義、離合悲歡的支持度很高。

因此淮劇的表演題材應該重視紅色題材,以積極向上的內涵為主,同時不能丟棄本來的特色,繼續豐富發揚原有內涵。

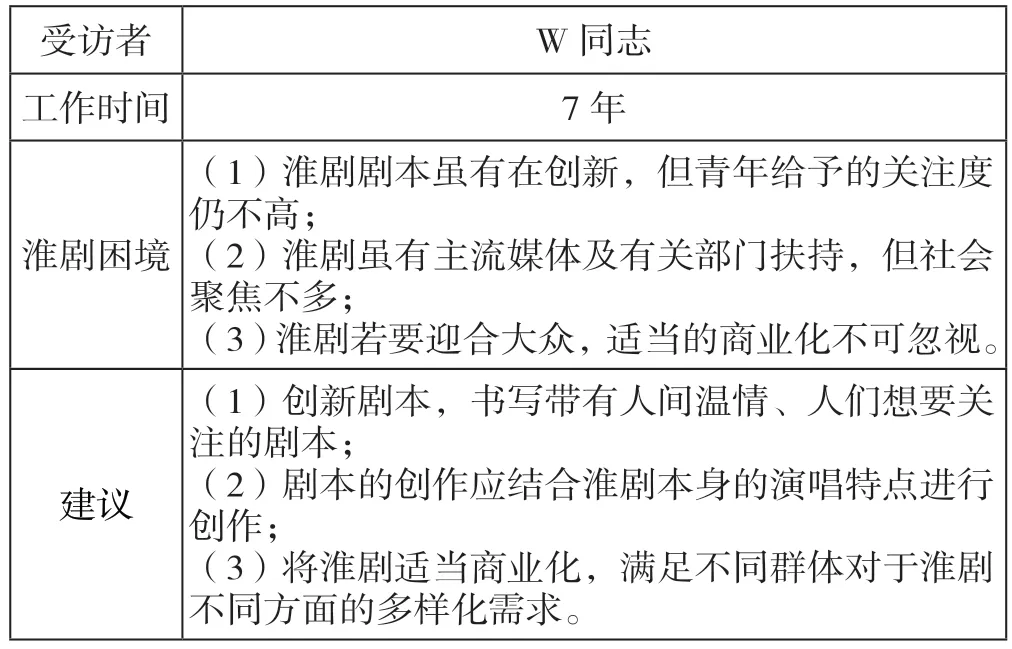

為進一步探索淮劇的發展方向,本文通過訪談法,對江蘇省鹽城市濱海縣文化廣大和旅游局的淮劇傳承人W同志進行訪問得出以下數據。

表1

就淮劇商業化發展方向,筆者與W同志交流觀點得出了一條可行性較強的方案:以“淮”為主題的新中式茶飲。將所設計的logo融入茶飲品牌,打造具有淮劇特色的茶飲產品外身包裝。產品包裝以經典淮劇人物形象為主,以社會時事故事情節為輔,創作特定時段人物形象,迎合當今茶飲品牌“限定款”這一潮流趨勢,創造商機熱點。將該茶飲品牌作為本項目的宣傳載體,將其與新式淮劇相結合。在不同的外身包裝印上不同的“二維碼”,“二維碼”掃一掃即可閱讀與杯身相符合的公眾號推文,在相應的推文中介紹該故事的創作背景和故事內容,并播放淮劇演唱片段,顧客在享受美食的同時能夠接受淮劇文化熏陶,打造“一人一茶一曲”的意境之美,真正實現文創產品的魅力與價值。

四、淮劇發展建議

基于數據分析與訪談法所得出的結論,本研究就淮劇創作創新方面提出以下建議。

(一)另辟蹊徑,聚焦熱點

淮劇的曲目雖經典但對青年難產生吸引力,因此應當另辟蹊徑,淮劇的表演人員應該保持終身學習的態度,緊跟時代發展。在表演方面上不僅要繼續發揚原有的內涵,也應該重視戲劇情景的創新、戲劇內容的創新,給青年帶來意想不到的驚喜。只有青年愛上淮劇,淮劇才能繼續發展,因此應當用青年喜歡的方式傳播淮劇,緊跟社會時事,以當下熱點問題、具有代表性的中國故事為故事腳本進行后續創作,情節設計上可以選取大眾所期待的家國情懷題材和悲歡離合題材,在表現主題情況時以戲劇情景為基礎,并與其他表演形式有機結合。把故事與人的親身感受和情感體驗有機結合,重新吸引青年的目光。

(二)保留特性,扎根百姓

本研究通過與淮劇傳承人的討論得出淮劇的發展應當針對其自身的特性發展。淮劇用舞臺的形式展現人民故事,其根本是接地氣,因此劇本的核心是樸實、具有人情味,以人為中心,講述關于百姓的故事,要真正做到從百姓中來,到百姓中去,用經典的戲劇形式講述百姓的酸甜苦辣,聚焦老百姓的生活百態,表現人民群眾的生活風貌,展現中國人民的朝氣蓬勃的精神面貌,以質樸的淮劇表演形式表達中國最基本的價值內核,向世界展示一個有溫度的中國。除卻相關專業人員創作劇本,淮劇還可接受受眾來稿,書寫真實的百姓故事。

(三)放眼國際,面向世界

劇本創作所講述的中國故事不僅面向中國青年,也面向世界人民。創新型淮劇能夠滿足多樣化有趣化探索中國理念的需求,也會以其以獨有的方式傳遞中國價值,世界人民通過可視、可聽、生動的戲劇的形式了解中國。

五、結語

戲曲文化的發展與中國的發展雙向影響,淮劇與各地方戲的關系亦是如此,扎根于中華文化,面臨相似的困境,懷抱共同的目標。基于資料研究、實地調研、訪談專業人員,以及在探析以中國故事為內核的淮劇傳承模式的基礎之上,筆者提煉可供借鑒和推廣的戲曲傳承模式與人才培養機制,為其他地方戲曲傳承困境的解決提供可行措施和經驗,對各地方戲創新發展模式提供借鑒。

(一)重視傳承,煥發生機

創新戲曲教育和人才培養機制,如實行“淮劇人才獎勵制度”、戲曲進校園、進社區,培養青年一代對戲曲文化的興趣,不僅在于可以培養人才,為淮劇的傳承奠定基礎,還可以增加受眾群體,使聽眾在聽得懂、看得懂,以此為基礎欣賞淮劇,真正打破觀眾與淮劇之間的壁壘,打破人才匱乏與受眾群體流失的惡性循環。

(二)創作新劇本,打造新系列

關注劇種劇本創作,可重點打造“中國故事”系列主題劇本,滿足中國青年對新故事的精神需求。

作為一劇之本,劇本的創作與故事素材選取,既立足各地域文化和民風民俗,又緊跟時代步伐,創作形式多樣、題材新穎的藝術作品,反映生活,貼近群眾,聚焦社會問題,重新煥發文化藝術魅力真正滿足人民群眾多層次、多樣化的精神生活需求。

與時俱進才能煥發新生,傳統地方戲曲要想生存發展,就必須要從源泉上人手,從生活取材上面人手,立足當下,提高創新活力,適應新時代人民生活需求和中國走向國際舞臺的需要。

(三)關注自身,展現特色

關注、深入挖掘自身劇種的特殊性,結合自身劇種的表演形式與舞臺藝術,創作能夠展現劇種特色的劇本。每個劇種都有自身特點,正是其差異性中國戲劇花園才得以百花齊放。地方戲應充分考慮受眾文化差異和戲曲文化傳播深度的問題,增進受眾的貼近性,易于觀眾理解戲曲文化的深層次含義,并結合自身戲劇的唱腔、表演形式等特點,在劇本創作上加以創新,突出特點,繼續為老百姓的生活發揮作用。

(四)面向世界,展示中國

劇本創作人才應具有國際視野,向世界人民描述刻畫中國人的生活。

地方戲以其蘊含豐富文化,加之地方戲傳承所本身存在的困境,以地方戲為框架,以獨具中國價值的中國故事為內核的傳播模式能夠滿足兩者所需。因此劇本創作以及宣傳方式不僅要滿足國內青年一代更要吸引外國網絡一代,幫助其通過中國獨有的藝術形式了解中國。

(五)多重傳播形式,合理結合商業

適當將地方戲進行商業化,擴大地方戲從視覺、聽覺、觸覺的多重傳播范圍。在市場經濟條件下,人們具有了更多的主動選擇權。地方戲曲應提高對新興媒介使用,拓寬傳播渠道,突出戲曲的觀賞性,正確引導人們從事戲曲文化消費。通過推動戲曲文化的商業化、實體化,將戲曲文化轉化為生產力,做到地方文化推動地方經濟發展,通過優秀的地方戲劇作品,推動文化創新,推動經濟發展,真正做到以優秀的藝術作品去影響人、熏陶人和感染人,實現文化產業振興,惠及老百姓,振奮民族精神,實現傳統戲曲的涵養化育、文化傳承功能和文化推動經濟發展功能。