因“材”設計:農村美術教育的歡與愁

谷香港 嵇保輝 李學帥

(湖南師范大學美術學院,湖南 長沙 410081)

當下,《義務教育藝術課程標準》(2022版)明確指出:引導學生嘗試使用不同的工具、材料和媒介來表達所見所聞、所感所想。[1]在大概念、跨學科、核心素養等新教育要求下,進行深度學習的鄉村美育材料問題可謂重中之重。由此,就地取材、因地制宜成為緩解缺材問題的有效策略。

一、因“材”喜憂

(一)憂從何來

材在美術教學中的含義有二,一是指一切教與學所涉及的材料,狹義上可指創作材料;二是指學習相關美術課程所掌握的能力。但落實卻有不足,由此,鄉村美育有著很多的鄉愁。致憂之源有二。

1.對未來美好生活的向往

“學好數理化,走遍天下都不怕”,是鄉村人最為流傳的話語,包含著實用主義思想。在他們的眼中能走出窮鄉村,在大城市謀生就算好日子。殊不知,此想法,導致鄉村的學生綜合素質發生異化,這對學生深度學習和素養的形成是不利的。

2.安于自己的教與學現狀

鄉村的教與學在長期的互動中,形成了一種舒適區。如教師多為兼職教師,每天都有工作、生活、家庭等多種事情,備課用教學參考、上課灌輸式等。學生們在此情況下,只需坐在教室當中即可。直觀表現在,美術老師只上欣賞課和鉛筆畫課、不通知美術材料的準備等;學生材料有而不帶、藝術實踐看客等。

(二)喜往何去

《義務教育課程標準》(2022版)明確要求:藝術教育堅持以美育人價值、重視學生體驗過程、突出課程綜合,以提高學生的人文素養、藝術素養、創造能力及身心的全面發展。[2]可見,鄉村藝術教育必須擔任起審美功能、育人功能和實用功能。

在鄉村本地賦有豐富的課程資源,如民間藝術、風俗文化及鄉土材料等。對其開發和利用有利于鄉村美育的發展,其中鄉土材料成本低、環保,是美術材料不可多得的替代性材料。在教學中研究鄉土材料,不僅緩解美術課堂少材料的問題,還能有效推動課堂向深度發展。霍夫曼認為藝術媒介的特性表現是人們自我反省的結果表達和與生活中所得感受的融合。而且藝術媒介還是創造新的現實的手段。[3]可見,農村美育要將美術材料視作一種工具,只要其能發揮培養學生感受美、發現美、創作美的作用即可,如此,提高鄉土材料在鄉村美術課堂中的地位是可行的途徑。

鄉村振興,文化振興是根本。就推進學校美育改革,藝術在鄉村振興中的賦能作用不可忽視。如合肥崔崗村的藝術家聚落,銅陵犁橋村“田原藝術季”等實踐體現了藝術為鄉村振興帶了的賦能價值。值得注意的是,藝術賦能不能僅賦其表,更賦“情”。讓藝術活動激發鄉村人們尋根,增強鄉村認同和文化自信。

二、“材”與“才”并駕前驅

(一)理解為先,以“材”塑“才”

理解為先是一種逆向的設計,由確定預期結果,確定合適的評估證據和設計學習體驗與教學三個階段構成。布魯姆指出,理解是通過有效應用、分析、綜合、評價,來明智、恰當地整理事實和技巧的能力。[4]因此,理解一方面是作為理解知識與技能的一種能力;一方面指對知識技能深度理解過程中付出的有效努力。從此角度出發,鄉村美術教學應當設置教學的情境,使學生在欣賞、構思、創作、評價的過程中,能夠找到最合適的主題、方法或知識等,并知道其原理。從理解的特性來看,其具備可遷移性,指向應用。在美術課堂中,如何讓學生與作品、材料之間達到共情,從而深度探究各部分原因、特性,最后選擇合適的部分運用在自己的作品中是有必要的。

總而言之,理解為先的設計是教師從學生角度出發,篩選出課程所需要的鄉土材料。此材料具備著能探究出一定的知識、原理、文化和完成富有意義作品等屬性。由此,理解材料即為塑造人才。

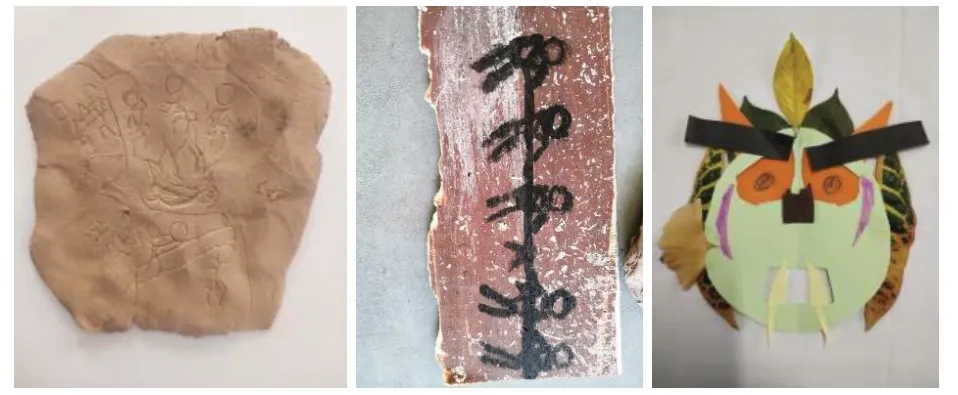

如湘美版八上第七課《原始人的呼喚》一課,為了讓學生了解原始人生活有關的各方面,理解原始藝術是藝術性與實用性的統一。筆者從學生了解、理解、做到出發,設計學生通過碳棒、圓規、樹枝等在木片、泥片、瓷片、樹葉等材料中作畫,并用鄉土材料探究學習原始藝術(如圖1)。

圖1 部分學生作品,筆者自攝

(二)以終為始,以“才”用“材”

以終為始的教學設計,是從學習結果開始的逆向思考。這要求我們的教學邏輯應該從想要達到的學習結果導出,而不是從我們所擅長的教法、教材和活動導出。[5]其中教學目標的完成度取決于課程、評估和教學設計的有效性。

就素質教育的美育課程目標要求培養有理想、有本領、有擔當的時代新人,為知、情、意、行統一的全面發展人才。從美術課堂來看,學生在發現美、認識美、創造美的過程中不僅形成美術學科核心素養,還要掌握解決真實、復雜問題的能力。如課前預習時對不理解的知識如何解決、欣賞作品時如何進行深度探究、面對綜合材料作品如何調動其它學科知識鑒賞等,此些情況在鄉村美術教學中更能打破思維定式,發展其能力。

可見,人才的形成具體表現在使用具體或抽象材料解決面臨的真實的、復雜的、突變的問題。教師在考慮教學設計時,首先考慮將要培養什么樣的學生,然后達到什么樣的程度即可,最后再設計合適的教學活動,以完成以終為始的以“才”用“材”設計。

如湘美版九上第7課《美麗家園》,為了讓學生能夠更好運用材料完成家鄉規劃作品,學生們通過望、摸、聞、嘗等多感官的充分體驗各種材料的特性,以便根據所學知識借材料之手完成創作(如圖2)。

圖2 美麗家鄉作品,筆者自攝

三、因“材”設計的教學新貌

(一)高效串聯課堂

教學是否有效果、有效益、有效率決定教學是否有效,然而如何高效的完成教學活動是每一位教育工作者都在考慮的問題。因“材”設計即是其中的一種方法,它不僅考慮學生將要形成的能力,也關注其在教學過程中的一切體驗。在此設計下的美術學習是一種深度的學習,表現在鄉村美術教師一改常態,重視多課程之間的聯系,打破教學孤立的狀態,使得教學內容有廣度、有深度。在備課期間,認真研究學生、課標、教材之間的關系,不拘泥于以往經驗,根據教學實際創造性地使用教材,統整教學內容,使得教學內容更加連貫、契合。教學過程從難入—深學—淺出出發,設計符合當地學生的虛擬真實情境,在探究學習中解決,從而達到理解知識、形成素養的目標。為此,課時安排、方法選取、材料篩選都考慮到學生知識基礎、能力基礎等,無時無刻按照調查過往、立足當下、指向未來進行教學活動。打破了鄉村學生只參與美術課堂學習的現狀和課堂與生活之間不緊密的情況,如其積極參與到課前鄉土材料的準備中、課中相關知識技能的學習中、課后對所學在生活中的運用等。總而言之,因“材”設計過程是教師研究、學生探究,教與學良好互動高效串聯著課堂。

(二)激發內在認知

素質是以人的先天稟賦為基礎,在環境和教育的影響下形成和發展起來的相對穩定的身心組織要素。[6]在教育中素質、素養的提高表現在學習的自主性、能動性和豐富性。因“材”設計關注學生自主、合作、探究式的學習,充分發揮其主體地位;重視學生的興趣、動機、生活、能力等要素,培養愿學、好學、樂學的人才。在鄉村美術課堂中,學生并沒有有效地體會到美感,如在欣賞《蒙娜麗莎》作品時,是教師強制性地引導它的美,但從現代角度的學生眼里來看就長相并不好看,如何去深挖它的美感在哪才是重要的。而從“材”的角度設計聚焦主題、課時、學習目標、評價任務、學習過程、作業與檢測、學后反思六要素,引導學生關注生活、關注文化、關注學習。其中鄉村學生以往學習動機不強,因為知識的有用性存在未知。而因“材”設計的美術課為學生創設了虛擬的真實的問題情境,使學生在學習過程中就掌握其的作用。學生在不斷地探究學習中,打破了原有的知識結構,激發新的內在認知,調動其主觀能動性,使學習的效果更佳。

(三)創新農村美育

鄉村美育在農村教育中的作用,一是提供審美相關知識、技能基礎,為形成能力提供可能;二是助力鄉村振興的發展,打造有文化的、美麗的、綠色的鄉村環境。因“材”設計為其實現提供了可能。

眾所周知,根是人或地區、國家立足與發展的根本。通過“材”的設計,鄉村美育走向了尋根的道路,去尋找被忽視的優秀文化、特色、風情等;在探究鄉土材料的同時,各感官、各形式互相協作,學生更好地認識、發現、感知本土美,增強鄉村認同感。在不斷開發和利用鄉土相關美術課程資源的過程中,不僅解決了鄉村美術材料稀缺的問題,還在多學科知識的學習下為將來職業的發展提供了可能性。然而,鄉土材料在美術教學地位中的提高,對鄉村特色文化氛圍的營造起著積極的推動作用,能夠有效地打造一校一品、一區多品等特色課。細究鄉土材料可發現,由于材料的特殊性,綠色、環保、可持續、勞動意識等觀念是與生俱來的,為目標素養的形成增添了廣度和深度。值得注意的是,因“材”設計是以用促學的教學,那么其在鄉村美術課堂中發揮著藝術賦能的作用,為鄉村的建設和發展培養著人才。可見,“材”為鄉村美育創造了新環境、新方法、新方向、新人才。

四、結語

加強農村美育的發展由來已久,學校、社會、家庭都為此做出了很多的努力。其中因“材”設計只是一種將鄉土材料作為開好開全美術課的媒介,借用此來提高學生審美,以形成素養。值得注意的是,因“材”設計需要依據鄉村實際情況,切實可行的開展,既不可好高騖遠,也不可甘于落后。在提高鄉村美術教育教學的同時,提升至增強鄉村認同、文化自信的意識中來,以塑造為農人才,儲備鄉村美麗建設的新生力。