教學經驗的概念化:理論基礎、實踐邏輯和行動路向

● 覃千鐘 魏宏聚

有效教學經驗是教師專業發展的養分和條件,教師需在教學實踐活動中歸納、驗證、推廣有價值的教學經驗。在現實教學場域中,低效、無效的教學經驗樣態和不科學的經驗提煉方法,阻礙教師的專業發展和教學實踐改善。因此,重估教學經驗的價值,提煉典型、有價值的教學經驗,實現教學經驗的“概念化”迫在眉睫。教學經驗概念化本質上是對教學智慧、規律的反思和歸納,表征為對教師教學實踐中零散的、無規律的、原初性經驗進行理性解讀和思維加工、實踐驗證后,從教師個體中剝離、抽象、系統化為普適性的操作性辦法,可供教師之間共享和學習。概念化的教學經驗在教學功能上涵蓋三個向度:微觀上改善教學行為;中觀上促進教學設計、教學情境和教學評價的深度融合;宏觀上,教學經驗概念化活動指向有效教學經驗的共享,凝聚研究、學習型組織,促進校本教研文化的構建和更新。結合國內外已有研究來看,關于教學經驗“概念化”的相關研究多是聚焦教學經驗性質、反思、改造的“形而上”闡釋,不僅存在教學經驗概念化的“理論缺陷”,也缺乏對教學經驗改造與利用的切實可操作、可實踐的具體路徑的研究關注。因此本研究擬從這兩方面切入,以便從更深層次詮釋“概念化”教學經驗的應用價值。

一、教學經驗概念化的理論基礎

經驗概念化的理論緣起于不同經驗論構建的學說,包括“經驗—理性”主義哲學、實用主義哲學、現代哲學中的經驗理論體系,均為教學經驗“概念化”提供了認識論視角。經驗概念化以經驗學習環、知識創生模式作為其理論模式,提供經驗概念化實踐的方法論視角。

(一)“經驗概念化”的理論溯源

在近代“經驗—理性”哲學體系中,培根(Francis Bacon)通過構建“自然表格法”將事件歸因,率先探索了經驗分析和歸納的研究方法。“自然表格法”以差異法、契合法和變量法對事件的因果關系進行分析、編碼和歸類,由此歸納出科學規律。培根發明的“自然表格法”強調經驗的科學性歸納,與基于經驗觀察的現象羅列和感性思維不同,經驗上升為科學規律,需要根據歸納邏輯設計實踐活動來印證經驗的有效性。經驗需要歸納,培根為此做過一個比喻,將經驗分成兩類:一類是未歸納的經驗,就像螞蟻儲藏食物,只是為了囫圇吞棗地吃掉;另一類是歸納性的經驗,就像蜜蜂采蜜,對食材的廣泛、反復地采摘和加工,以產生有效吸收和甜美的蜂蜜。[1]

實用主義時期,詹姆斯(William James)提倡經驗的“徹底化”,強調闡釋經驗各部分之間的關系,認為關系本身是經驗的組成部分,經驗的各個部分靠著關系而形成連續不斷的結構。杜威(John Dewey)吸收了詹姆斯經驗聯結的觀點,認為經驗具備生長屬性,經驗的生長屬性決定了經驗是由涵括思維的、探究的、創生的、開放的連續性行動不斷改造而成的產物,經驗改造的連續性要求直接經驗與間接經驗融合。杜威將經驗類型劃分為原初經驗和反省經驗,原初經驗是初始行動感知的經驗,而反省經驗是由經驗的數量疊加、思維含量擴充引起經驗質量和價值上的變化而成。[2]由原初經驗到反省經驗的經驗改造,是對經驗“概念空間”探究的反思性活動,呈現五種思維活動狀態:(1)感知獲得原始經驗,在感知暗示中尋找解決策略;(2)與已有的科學概念建立聯系,使經驗到的困惑、疑難理性化,形成事物內部推理;(3)展開聯想,構建事物的假設,收集事實材料并實施觀察,推演概念性假設;(4)外顯化的行動檢驗,即設計不同變式、變量的實驗案例驗證假設;(5)將實驗結論系統化、邏輯化和抽象化,形成關于事物的反省經驗。[3]這種思維活動構成了杜威“經驗論”視野下經驗改造的內部機理。

現代哲學有關“經驗概念化”的論述中,塞拉斯、布魯爾認為經驗本身蘊含概念性內容,并存在于經驗表達的理性空間中。麥克道爾延伸了塞拉斯等人關于“理性的邏輯空間”內涵,將其詮釋為基于事物“根據”來獲得正確理解的經驗合理性結構,突出理性主體所具有的“概念性能力網絡”的“動態系統”性質。[4]概念性的經驗內容由源自理性主體內部掌握的概念性能力來刻畫。概念性能力是理性主體系統思維建構的產物,使經驗能夠作為歸納、演繹、論證和推理實踐活動的前提或結論。在理性邏輯空間中運用概念概括抽象經驗的圖式,經驗就不再是自發性和感受性的疊加,其經驗的內容作為主體判斷的內容,本身已被概念化,主體信奉的經驗則表征為概念化的經驗內容。[5]

(二)“經驗概念化”的理論模式

庫伯(David kolb)在總結杜威、皮亞杰和勒溫(Kurt Lewin)等人的經驗論基礎上提出“經驗體驗—觀察反思—抽象概括—實踐檢驗”的“經驗學習環”模式(如圖一所示),[6]被認為是最具影響力的經驗學習理論。[7]庫伯將經驗學習過程解構為包含四類學習進階環節的環狀模式,這四類學習進階環節分別是:(1)具體經驗(Concrete Experience),學習者沉浸于新的經驗體驗;(2)反思性觀察(Reflective Observation),學習者在行動中反思觀察感知到的經歷;(3)抽象概念化(Abstract Conceptualization),學習者在該階段充分理解觀察反思的內容,并抽象為合乎個人實踐邏輯的概念;(4)積極實踐(Active Experimen tation),學習者在行動的計劃、方案中應用經驗概念驗證、解決問題。經驗學習過程有兩項基礎維度:一者是理解維度,或直接在學習過程中感悟具體經驗,或間接領悟符號表象下的抽象經驗;二者是行動維度,在實踐行動中反思經驗。兩者相輔相成,即在行動中掌握、歸納經驗,將經驗升華為理論,以理論指導行動。

日本知識管理專家竹內弘高(Hirotaka Takeuchi)和野中郁次郎(Ikujiro Nonaka)在關于企業實踐創新活動中提出“知識創生”的螺旋模式。知識創生分為社會化(Socialization)、外顯化(Extemalization)、融合化(Combination)和內隱化(Internalization)四個階段,關涉四種知識轉化的場域,也稱為“知識場”,分別是創始場、交流場、虛擬場和實踐場。[8]四種知識場的功能對應上述四個知識創生階段,詮釋了知識生成和轉化“螺旋式上升”的內部過程:一是知識創生的社會化。創始場中的知識轉換強調個體對外部、公共環境的體驗,使個體原有的經驗與外界體驗交互獲得新的隱性知識,該階段知識轉換的實踐表達概括為通過規則觀察、模仿、試錯、歸因等具體行動。二是知識創生的外顯化。交流場的特征是對話和反思。知識經驗的顯隱性轉化要在對話和反思的行動中進行,行動包括類比、抽象、范例等方式分析、歸納隱性知識,轉變為“群體經驗”。三是知識創生的融合化。虛擬場的作用是融合顯性知識,鏈接、加工和重組知識概念體系,使之系統化為新的顯性知識,再經由結構化信息的媒介管理如組織學習活動在組織內部傳播、共享,沉淀為“組織智慧”。四是知識轉化的內隱化。該模式要通過做中學的驗證,被組織成員理解和應用到工作實踐中,強調組織成員作為學習主體的參與感,將組織內部共有的心智模式內化為個人新的隱性知識,并在轉化為產品、技術的行動上得以體現。

綜合上述“經驗論”解析,從“經驗歸納”到“經驗改造”再到“經驗概念化”的各項經驗發展學說,在學理維度上為教師在教學實踐中的教學經驗分析提供了“概念化”范疇和行動上的理論支撐。作為經驗概念化的理論模式,經驗學習環揭示了行動者主體提煉內部學習經驗、實現經驗升華的實踐行動;知識創生模式從知識視角闡明了組織中個人隱性經驗外顯和共享的動態模型。其共同點在于將經驗概念化分成四個進階環節,本質上是一種“經驗體驗—經驗聯結—經驗加工—經驗遷移—經驗重建”的演化理路。循此理路,可為教師教學經驗概念化實踐及其行動提供啟示。

二、教學經驗概念化的實踐邏輯

教學經驗的概念化實踐有兩個邏輯維度。一是闡明教師經驗概念化的實踐條件和要素。結合經驗概念化實踐的內涵來看,教師的行動反思、教學診斷、理論建構是其實踐的條件和要素;二是詮釋分析和提煉教學經驗的有效構造形態。即教學經驗的概念化分析結構是“問題—情境—辦法”式、“目的—功能—手段”式及“案例—經驗—歸納”式的形態。

(一)基于反思性實踐,凝聚“問題—情境—辦法”式的經驗表征結構

根據經驗學習圈和知識創生模式可知,教學經驗的概念化要經過體驗、加工、聯結、遷移和重建的步驟,從內在的經驗感知轉向經驗的形式、表象,演變為概念結構,并通過經驗實踐驗證、重構,使教學經驗實現理性化并升華為實踐性知識。[9]實踐性知識是教學經驗在知識層面的理性表達形式。以實踐性知識為考量,概括國外研究者柯蘭迪寧(Clandinin)、康奈利(Connelly)和艾爾貝茲(Elbaz)與國內研究者陳向明、姜美玲等人關于實踐性知識的定義發現,其基本要素涵括:①知識的抽象版塊:意象、信念、隱喻;②知識的實踐版塊:實踐原則、規則;③知識的具象版塊:行動公式、主體行動、行動中反思。其中意象、信念、隱喻表征教學經驗的非實體性、抽象性、模糊性部分,并存儲在教師的“反思—行動—反思”實踐系統中,而實踐原則是針對教師實踐緣由、目的、價值,反思問題情境,采取可陳述性、可操作性的行動方法論。[10]陳向明等人通過大量的教師訪談、課堂觀察和案例分析,認為實踐性知識是對教學經驗反思和提煉的結果,其實踐脈絡是由行動主體、問題情境、行動中反思及信念等要素構成。[11]淺層的教學經驗反思只能供他人模仿借鑒而成為實踐過程中非結構化的知識,概念化的教學經驗能夠凝聚與實踐原則、模型、框架有關的知識,因此引出與教學經驗概念化相關的“實踐性知識如何獲得”的命題。研究表明,實踐性知識囿于其緘默性、情境性、具身性等特征,難以通過書本原理和條例習得,唯有教師進行反思性實踐,在問題情境中激活和解決。舍恩(Donald Schon)認為,反思性實踐面對的是專業情境中模糊性、復雜性、未確定性的“低濕地帶”,處于問題的中心,對經驗的處理需要與情境對話,提取經驗中的默會知識來解構問題,“當設定問題時,就是選擇情境中那些需要認真對待的‘事件’,并賦予關注界限和統一相貌,即情境中正確或錯誤的行動方向”。[12]經驗的實踐活動是一種“情境性實踐”,[13]教師作為經驗實踐的行動主體,行動中的反思是其經驗“概念化”的正向實踐活動,而概念化的教學經驗實踐一是對情境事件(如課堂中典型的知識事件)“命名”,二是框定問題所處的情境,三是概括問題的操作性辦法。正如杜威認為,經驗在現實意義上,其理性化狀態是關乎問題情境解構的操作辦法,經驗的理性模式涵括了情境構造、問題設立、回答假設、證據解釋,是對問題情境處理的實踐方法、規律的集合,因而完備的教學經驗結構由問題情境及相應的解決辦法兩者組成。[14]概言之,概念化的經驗是情境化活動中被證明的解決辦法,根植于真實社會情境問題。例如,針對貧窮問題產生的一系列分析、解決問題的經濟理論方針;針對疾病問題研究產生的醫學治療知識。教學經驗同理,那些使教師在應對具體教學情境中得以詮釋的教學智慧,往往就是概念化的教學經驗層級及形態,而對情境的詮釋則是教師在行動中反思的實踐表達。

(二)診斷教學設計活動,提煉“目的—功能—手段”式的可操作性經驗

實踐活動是生成經驗的基礎,對實踐活動的經驗抽象、概括可以形成對實踐場域強大的解釋力。[15]教學設計活動是關聯教師教學實踐行為與教師個體經驗的實踐活動。在教學設計活動中,教師的個體性經驗不僅是教學設計活動反思的對象,對經驗的反思和批判也構成了教學設計活動開展的表征。[16]在特定教學設計活動中,教學經驗并非零散的教學實踐產物,而是與活動本身同構共生,作為教學設計活動操作性表達的外部形式。因此需要對活動進行診斷,提煉教學設計活動開展的可操作性經驗。教學設計活動診斷是以完備、獨立的一節課為媒介,由診斷者對課堂中的設計活動情境蘊含的教學經驗展開探究、解析和提取的經驗概念化實踐,診斷機理是根據設計活動的類屬、結構和活動邏輯提煉“目的—功能—手段”式的教學經驗。“目的”指向教學設計活動預想的教學效果,“手段”即實現該目的的操作性行為、策略。“目的—手段”模式側重于實踐活動中特定目的達成手段的甄選和應用,架構了一種基于經驗的理性判斷和決策的實踐推理類型。[17]但“當我們去闡釋具體的教育手段時,往往難以清晰地觀察教育目的與具體手段之間的完整對應關系”。[18]究其緣由,缺失了教育實踐活動“功能”鏈接目的和手段的中介作用,功能不僅關注手段的有效性,而且注重目的的合理性。“目的—功能—手段”式的經驗體系操作性的表達了存貯于活動事件中“可視化”的教學實踐策略。教學經驗概念化的實質內容和流程是剝離活動事件情境,提煉“是什么(目的)、為什么(功能)、如何做(手段)”的可操作性辦法步驟。經驗提煉以關鍵事件分析為方法,關鍵事件分析是指直接觀察人類行為的一系列程序,即那些“特定的、可觀測的人類活動”。[19]因此也適用于對教學設計活動進行經驗實踐的觀察、描述和概括。下面以河南省某小學二年級的語文識字教學導入設計活動為例,呈現如何診斷、提煉“目的—功能—手段”式教學經驗的可操作性結構。

課堂上,李教師在教學“焦”字時,以象形甲骨文字、篆書、楷書等不同版本的“焦”字展示其演變歷程。

師:同學們,你們看,這是歷史上不同朝代時期的“焦”字的變化風格,大家發現它們的形狀和現在的“焦”字有什么聯系呢?

生1:它的形狀很像一只鳥。

生2:它下面有一團火,把上面的字燒焦了。

師:對,你們的想法很棒,形容得很好。這些字的下面有“火”,火把鳥烤焦了。

該老師在解讀其字體結構時,以豐富的語言形容“焦”的上邊是一只鳥,底部是一堆火。使“焦”字的形象栩栩如生,激起學生興趣,讓學生留下印象,實現了字文化的導入功能,完成了導入的目的。

1.導入活動的設計背景分析

語文識字教學課是小學中一種典型的單元教學類型,以“字文化”為切入點,將豐富的漢字文化滲透入教學中,使“文化”理念植根于漢字課堂教學中。而導入活動則是識字教學課中的關鍵事件。

2.導入目的的經驗性結構概括

(1)定性、命名:字文化滲透導入法。

(2)在識字教學設置“漢字的字形演變”情境導入。

(3)使學生通過漢字變化學習漢字的歷史、形態和模式,有效識記漢字。

3.導入功能的經驗性結構表述

(1)吸引注意力,激發學生學習興趣。

(2)教師的導入語言豐富,有沖擊力。

(3)字文化滲透有深度、厚度,識字效果優。

4.導入手段的經驗性結構提取

(1)導入語言描述的是“字”的新知內容。

(2)教師描述,引導學生說出字的變化。

(3)以識字為基礎,恰當解讀字文化。

(4)導入趣味和文化滲透兼顧。

上述基于導入活動事件的教學診斷步驟如下:(1)定性教學設計活動,對一節課中的典型教學事件命名。通常可根據中小學課堂中分解出的系列常規教學設計活動命名,取向于教學經驗的“目的性”結構,即以命名說明是什么活動和活動的目的;①(2)知道此類教學設計活動的功能導向,即分析該活動實踐中的教學功能、價值或效果。就一節課而言,某一教學設計活動承擔了一定的教學功能,這一教學功能是理想教學設計活動的教學效果;[20](3)闡明操作性手段,即實現活動目的、彰顯功能的具體行為、策略。

(三)立足實踐理論取向,建構“案例—經驗—歸納”式的教學設計理論

教學理論源于教學經驗的理性建構,由教學經驗改造而成的教學理論通常是實踐的處方,具有鮮明的實踐品格,能為教學實踐提供切合課堂實際的指導性建議和操作性的要求、規范。

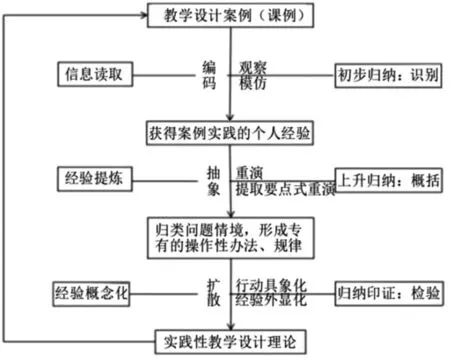

正如杜威曾言,“一盎司的經驗勝過一噸的理論”。[21]由教學經驗概念化而成的理論是可證實和具有活力的實踐性理論。概念化的教學經驗往往以對教學設計實踐的分析為載體和對象。一者,教學設計的過程是轉化教學理論為教學實踐的過程。杜威將教學設計比作聯結教學理論與實踐的“橋梁科學”。[22]不少學者也表達過類似觀點,即教學設計可理解為對教學原理進行“實踐化”改造,作為解決教學問題的教學技術。二者,作為教學技術的教學設計遵循科學技術的基本邏輯,基于技術原理解決實踐問題,首先要建構一套可操作的概念化體系和步驟,包括教學目標分析、學習者特征分析、教學模式和策略的選擇與設計、學習環境設計、教學設計結果的評價,并在此基礎上對實際問題進行概念化表征。[23]這種概念化實踐需要對教學設計案例進行分析,提煉案例中的教學經驗。案例分析是構成教師實踐與理論互動、批判的有效形式,案例不僅可以很大程度上還原課堂中典型的問題情境、矛盾,還能在詮釋情境時形構對其中理論性問題的理解,并在案例中檢驗。有學者認為,人的經驗是以案例的形勢存儲于人的記憶中的個人知識,是對處理同類案例的操作性辦法,但需在案例解決過程中有意識地歸納,類似于舍恩所謂的“資料庫”,“涵括了多種案例、形象和行動”。[24]實踐者歸納的同類案例愈多,其實踐感知則漸趨自然、平穩化。因此,教學設計中概念化的具體實踐主要以歸納法提煉經驗的核心概念。[25]歸納法是由多數具體事實案例總結歸納出一般原理的實踐分析方法。歸納分析的是同一類事物,人們將諸多具有相同特點的事物歸到一類,用特定的符號來表示這類事物,就形成了表示這類事物的概念。[26]歸納分析過程并不遵從格式化、程序化的研究機制、運作系統,而是涵蓋實踐情境,自下而上概括事物屬性、特征得出一般性研究結論,因之不存在預設的理論基礎,只由分析者歸納資料,從中提取相關概念并升華為理論。案例經驗歸納分三個階段,一般選擇具有經驗反思價值的典型教學設計案例即課例,將課例中的教學經驗按歸納步驟編碼、抽象和擴散,以實現教學經驗概念化,構建實踐性理論(如圖1 所示)。第一階段:課堂觀察、模仿,范例性地闡述“個案”。在該階段,通過識別課例,直觀地說明課例中教師教學設計行為的特征、功能或效果等教學信息并編碼,初步歸納教學設計的有效或不足經驗;編碼層級是對設計情境中問題初步的“分類規整”和“一類解決辦法”的呈現,獲得的是初步歸納的原初性教學經驗。第二階段:借助教學錄像重演課例情境,并提取課例中的教學設計活動要點,范例性地闡釋“某一類”。在上一階段歸納的基礎上,抽象地處理教學經驗,概括教學經驗的良構性樣態。抽象類似于一種簡化的聚合分類法,是將盡可能多的、分散的、編碼的經驗要素聚合在同一類中,以“少”示“多”,[27]實現從“個”到“類”的教學經驗遷移,總結、掌握這一類設計案例實踐的規律。第三階段:范例性地建構理論。教師需要將前兩個階段歸納的教學經驗進行檢驗和擴散,使一線教師在課堂教學設計中積極、主動實踐,根據歸納的教學經驗實踐反饋的受理解程度、執行程度和對課堂實際情況的契合性程度,及時優化和改善教學經驗,最終上升至理論性的高度,并持續印證、重組現有教學經驗,融入未來實踐性的教學設計理論建構中。

圖1 “案例—經驗—歸納”的經驗概念化模式

三、教學經驗概念化的行動路向

教學經驗概念化意味著教學實踐研究化,教師要在教學研究中實施行動研究。概念化的教學經驗必須有證據支撐、源自真實課堂、出自典型課例,才具有指導教師教學的理論意義和實踐價值。實現教學經驗的概念化要在由教師為主體的專業實踐共同體中開展校本化研究,目的是建構實踐性教學理論。

(一)教師作為教學研究者,在經驗實踐中進行研究性學習

教學經驗概念化的本質是將教師對教學實踐中的規律、理論成分提煉出來,服務于課堂教學。概念化意味著研究化,需要教師成為教學研究者。就教學研究本身來說,研究目的是研究課堂問題、總結教學經驗,服務教學建設,研究對象是包括教師、學生在內的“教學田野”,因此教學研究也注重直面研究對象,強調在“田野”現場中研究,如人類學的田野工作、社會學的入戶調查等,在現場中獲得原始資料開展研究。[28]因此,教師研究教學經驗必須在經驗實踐的場域即教學現場中施行。教師做研究本質上不同于學術界的研究,是一種研究性學習方式,具備行動研究的性質。從行動研究的特征來看,研究性學習與行動研究都具有開放性、研究性、實踐性等特點,都以發現問題、提出問題從而解決問題為目標旨向。研究問題源自教師專業實踐中的困惑,檢驗研究的標準不是學術研究中的信效度,而是優秀的實踐經驗,尤其是概念化的教學經驗。概念化的教學經驗能夠回應教師在做研究中的實踐有效性問題:當前狀況、該怎么辦、結果如何、是否對教師教學實踐有幫助等。從行動研究的模式來看,兩者在目的和過程上近似。行動研究本身是一項以診斷(行動前因)、計劃(行動規劃)、干預(行動實施)、評估、反思為基本步驟的實踐研究,研究性學習是一種由研究者預設、策劃、執行及自我評估的學習方法,皆為使研究者加深持續理解、掌握和應用研究成果,達成解決實際問題,提煉實踐經驗的目的。那么教師在經驗實踐中如何開展研究性學習?研究性學習駁斥割裂式、碎片化的經驗獲取方式,強調在問題情境中實現新舊經驗的聯系、遷移和融合,構筑起經驗和外部信息間的關聯性。因此教師需要在行動中反思,在教學現場中聚焦關鍵教學事件、活動,綜合性、創造性地解決教學實踐問題,在真實的、復雜的教學實踐情境中對實踐問題及其辦法進行抽象、概括的概念化表征,實現其中教學經驗的遷移和進階。根據庫伯的經驗學習環模式對經驗學習的具體過程的闡釋,教師在經驗實踐中的研究性學習應包含三類行動:第一類行動,研究“做什么”的經驗,構成經驗學習環模式的第一步,即實踐具體經驗、形成初步體驗。行動是對經驗個案的具體描述,描述提出和解決問題的過程并舉例,呈現初步的效果和體會。第二類行動,研究“怎么做”的經驗,構成經驗學習環模式的第二步和第三步,即對已獲經驗的反思性觀察,對經驗實踐中的“碎片”整合、歸類、編碼使其條理化,并將反思性觀察的結果進行系統化概括,使之形成抽象的概念和原理。相較淺層學習而言,研究性學習研究教學經驗的劣構性問題而非良構性問題的解決。針對此類劣構性問題實施的情境行動意在探究教師隱性的知識經驗,本質上是在剝離教師教學經驗的情境屬性后,識別其中的代表性問題,以提煉解決問題的基本程序、操作要點、實施條件、適用范圍,說明實施效果,將其歸類為對同類事件、案例問題解決的參考范例。第三類行動,研究“為什么這么做”的經驗,構成經驗學習環模式的第四步,即在新的場景下實踐和印證新的概念和原理。教師的學習行動要將經驗上升為對一類實踐的科學闡釋,在一般經驗的基礎上,體現實證分析,可重復檢驗,建構起有證據支撐的理論或實踐模型。

(二)基于課堂診斷制作教學切片,提煉典型課例中的教學經驗

教學經驗通常隱含在典型課例中,課例分析是教師研究教學經驗的重要媒介,也是圍繞一堂課實施的教學診斷。高效課堂診斷的判定標準是能否提煉課例中的教學經驗,實現教學經驗的概念化。傳統的課堂診斷分為“經驗—詮釋”取向和“指標—診斷”取向的課堂診斷模式,前者屬于單一的定性診斷方式,教師診斷的主觀性、隨意性大;后者是由教師自制或借鑒的課堂評價量表實施的單一定量診斷,預設的評價指標固化、零散,不能有效兼顧課堂情境的生成,兩者都難以有效分析課例中的教學經驗。教學經驗提煉要廓清教學經驗的典型性、情境性特征,兼顧定性與定量的原則,而教學視頻分析方法則較好地滿足上述條件。教學視頻分析能夠全息化還原教學情境,覆蓋傳統課堂診斷中囿于情境“一過性”而導致的紙筆記錄采集信息的不精確、不完整的短板,重現教師教學設計活動的場景。根據這些基本條件,聚焦典型的教學設計片斷,切選一節課的錄像視頻中相應的視頻片段進行分析的做法,能夠在視頻片斷對比的定量基礎上結合定性描述,有效地分析、提煉課例中的教學經驗,截選的視頻片斷被稱為“教學切片”。“教學切片”源自生物學中的“切片”概念,發軔于教育技術領域。不過,教育技術領域中的教學切片并不具備教學經驗情境化診斷、提煉的功能。比如,常見的微格教學中的教學技能切片(如以“講授”“評價”主題作為切片片斷,技能的可操作性模糊)、課堂分析技術截選的切片(如弗蘭德斯師生言語互動系統截選的片斷就是三秒截取一次師生互動片斷)截選的不是完整表征教學經驗的典型教學設計活動片斷,不遵循教學實踐的邏輯,不具備教學經驗概念化的可操作性。作為教學切片的前身,教學片斷法曾廣泛作為研究教師學科教學知識(PCK)的工具,其作用是收集和表征給定情境下教師的PCK。[29]因此,鑒于知識經驗高度內嵌于特定情境的基本屬性,藉由課堂診斷制作的教學切片立足教學現場、復歸情境實踐,提煉的是一線教師的典型教學設計活動的經驗,表征教學經驗的切片以微觀的教學設計活動為單元,每一單元分別代表不同的教學經驗。②教學切片的制作要以微觀教學設計活動為單元進行錄像分解,這樣才能獲取相對完整而具體的教學經驗,并經得住實踐檢驗。

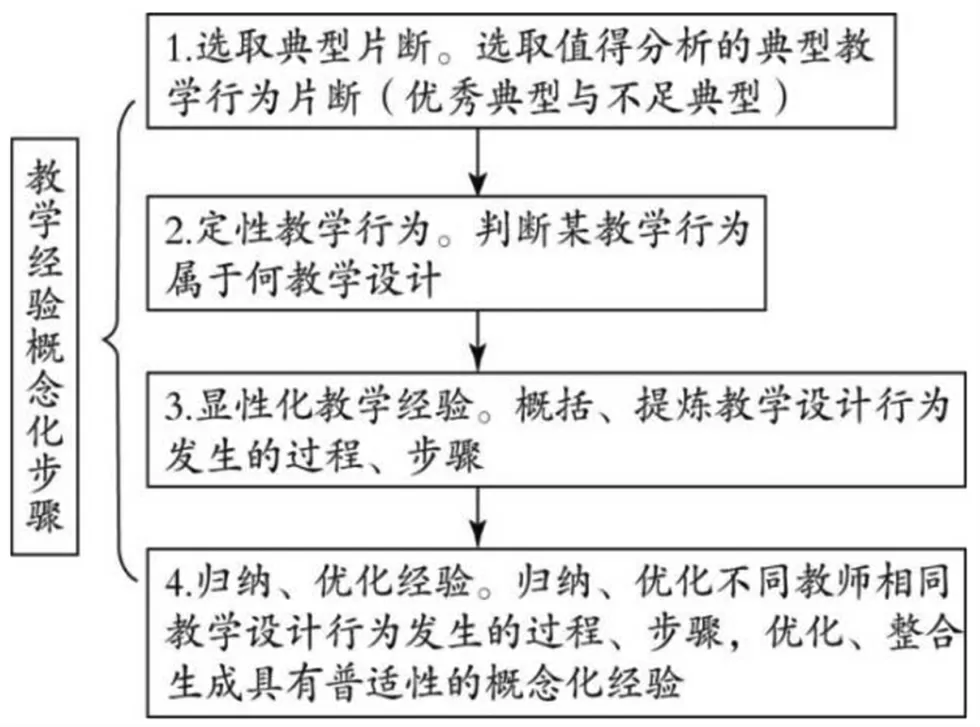

教師制作教學切片并實施基于教學切片診斷是一種教學經驗概念化行動,其步驟分為四項(如圖2所示):(1)切片截選:體驗和感知原初經驗。選取典型的課例片斷,片斷的選取要具有可觀察的教師教學行為要素,具有分析的價值。(2)切片分析:經驗定性、歸類。解析切片視頻中的教學行為,判斷屬于哪類教學設計活動的行為表征,教學行為的解析有三個問題要點:①視頻中教師的教學行為是什么?有哪些要素?②視頻中的教學行為對課堂教學效果或學生學習表現的影響如何?是優秀行為還是不足行為?③教學行為產生的原因是什么?(3)切片歸納:基于上述步驟概括優秀或不足的教師教學設計行為的做法形成共性的操作規律。該步驟遵循歸納法的基本邏輯,歸納的重要特征是類型化,類型化是制造概念的重要途徑,“門類屬于經驗的范疇,而類型則屬于概念的范圍”,類型化“創造了必要的概念,提供了調查的導向”,是生成概念的絕佳工具。[30]因此,該項步驟任務是顯性化教學經驗,概念化教學經驗,具體的行動表現為,比較同一教師同一設計活動類型的不同切片或不同教師同一設計類型的切片。例如,對同一教師多節課的小組合作學習活動的課例片斷縱向比較分析,或對多位教師提問設計活動的課例片斷橫向比對,將教師對同一類教學設計問題的“一貫做法”歸納提煉出來,形成穩定的操作性概念。(4)切片報告:評估經驗的實踐效果,印證、擴散和共享概念化經驗。切片報告是對教師實施教學切片診斷的總結和檢驗,報告針對四個層面描述教師在學習及應用切片分析方法及其概念化經驗成果。一是學習層面,是否學到提煉的經驗;二是反應層面,對提煉的經驗滿意度如何;三是行為層面,在課堂中應用的情況如何;四是結果層面,對提煉的優秀經驗的應用能否幫助提升教學設計能力。

圖2 基于教學切片診斷的教學經驗概念化步驟

(三)構建“教學學術”共同體,實施教學理論建構的校本教研

教學經驗的概念化本質上是教師在教學實踐中發現問題并通過教學反思、分析解決問題來構建經驗理論的過程。指向概念化教學經驗的教學研究意味著探究、整合教學經驗從而構建、共享實踐性理論的行動研究,研究的過程著眼于“教學”,但融入了“學術”的標準。從教學學術的視角來看,歐內斯特·博耶(Ernest L.Boyer)提出“教學學術”是傳播知識理論的學術,[31]萊斯(Eugene Rice)在博耶的解釋基礎上,提出“教學學術”涵括概括能力、教學方法、關于“學習”的知識等要素。可以說教學學術是一種識別和改造教學經驗的“機制”。教學學術語境下的教師研究工作是公開的,接受同行評議,能與學術共同體交流,但不同于學術共同體,教學學術共同體更傾向是一種“理論—實踐”型共同體。這類共同體是經驗實踐的行動主體,營造了經驗介入的理論和實踐轉化的情境。教學學術共同體也具備實踐共同體的基本特征,即由成員的共同事業目標、成員相互投入的具體行動、成員共享的技藝庫等基本要素構成。[32]根據知識創生理論,經驗的體驗、創造和轉化始終處于一種社會化交往的群體情境中,這種社會化交往情境在學校實踐中往往表征為附含資源信息交互的實踐共同體組織內部的行動。在共同體行動背景下,教師“概念化”的教學經驗不是對個體經驗的簡單描述,而是對群體教師經驗的篩選、總結和實踐檢驗形成的高度概括化、系統化的理論,教師能夠在與共同體成員的交互中實現教學經驗的自我迭代,在對經驗的內省中完成經驗的外顯化、邏輯化和理性化。經驗的有效性只限定于共同體成員內部所共享和踐行的用語、規范、工具、做事方式、價值觀與信念等的集合。

在教學學術共同體場域中,教學經驗概念化行動是一種推進教學學術的校本課堂行動研究。例如,著名的“青浦實驗”就是由大學研究者與中小學教師合作研究的共同體,針對一線教師的課堂行動研究。“青浦實驗”的方法論由“教學調查”“經驗篩選”“實驗研究”和“推廣應用”四個階段組成,實質過程是將教師的原初教學經驗提煉成具有推廣價值的教學經驗。[33]教學學術共同體的構建以在課堂中合作開展校本行動研究為媒介,以經驗學習圈模式為支架,吸收來自高校的研究專家、學校教研員、一線教師為主體的實踐力量,實現大學與中小學合作研究的深度教研。所謂深度教研必須能夠提高教師的教學水平,給予一線教師能學習和應用的實踐性教學理論。結合教學經驗概念化的實踐要素,一線教師具有豐富的原生態教學經驗,教研員掌握案例資源和教學標準,專家有較高的理論素養,共同體成員之間可構成教學經驗概念化的有效行動框架(如圖3 所示)。框架分為內環和外環,內環根據經驗學習模式的步驟,圍繞典型案例分析,將教學經驗概念化行動分為四項。外環是行動的具象化。以提供給一線教師可操作性的實踐理論為前提,主講教師在行動中反思并形成反思報告,是教學經驗概念化的基本條件;教研員提供相應的課程標準和同類案例,結合專家的理論概念和分析工具提供課堂教學設計活動的實踐分析和理論觀照;骨干教師可結合量表和個人經驗,判斷關于教師在教學設計活動中教學行為的優點與不足。外環具有和內環一樣的循環性、流動性,不同環節之間相互鏈接,協同演繹理想的教學經驗。

圖3 基于“教學學術”共同體的教學經驗概念化行動

注釋:

①課堂教學本質上是一種設計活動,教學設計活動的規律和辦法是一種可概念化的教學經驗。根據常規的課堂教學環節和實施流程,一節課包含教學目標預設和敘寫、導入、教學目標呈現、師生互動(提問、小組合作、生成事件處理)教學結構和教學線索設計、教學過渡、板書設計、結尾設計等典型設計活動。

②課堂教學是教學設計實踐的場所,教學設計可分為宏觀教學設計與微觀教學設計。比如,教學目標設計是一個宏觀的教學設計,可以細分為教學目標預設與敘寫、目標呈現設計與導入設計等設計活動,在課堂教學中表現出來的是具體的教學實踐單元,教學設計越微觀,越便于提取教學經驗。