基于吸收能力的數字化轉型對企業創新績效的影響研究

閃輝 王嵐 王鋼

摘要:隨著數字經濟的發展,數字化轉型成為提升企業創新績效的重要驅動力,可積極推動企業的高質量發展。文章以2013—2021年A股上市公司為研究樣本,結果發現數字化轉型程度越高的企業創新績效越好,吸收能力在數字化轉型對創新績效的影響中發揮著部分中介效應。據此,文章提出深化數字化轉型、提升創新績效的相關建議。

關鍵詞:數字化轉型;創新績效;吸收能力

中圖分類號:F273.1;F49 文獻標識碼:A? ?文章編號:1674-0688(2023)06-0115-04

0 引言

作為引領經濟發展的重要動力,創新是企業競爭的優勢,對經濟發展至關重要。數字技術已經成為新興生產要素和創新驅動力,為創新和技術管理帶來新的機遇和挑戰,成為創新研究的轉折點。在此背景下,企業能否抓住數字技術的新機遇,有效推動數字化轉型,通過數字賦能促進企業創新,成為理論研究與實踐探索共同關注的課題。

近年來,較多學者開始關注數字化轉型與創新績效的關系。SIA等[1]研究發現,數字化轉型可以促進提升資源整合能力、數據采集和分析能力,從而增加創新績效。黃節根等[2]研究證明,我國企業的數字化水平與企業的運營創新績效和市場創新績效正相關,并發現不同行業的數字化水平對創新績效的影響存在差異。楊水利等[3]研究發現,數字化轉型能夠促進制造企業創新效率提升,并受到行業競爭和市場化水平的影響。上述文獻為研究數字化轉型與創新績效提供了重要參考,但主要以探討數字化轉型與企業創新的直接關系與調節效應為主,而較少對內部傳導機制進行研究分析。吸收能力能夠讓企業快速識別和抓住機會,對外部環境中的資源進行掃描、創造、學習、共享和解釋,并嘗試分散組織邊界,將外部知識和資源進行吸收和整合[4]。由于數字技術所帶來的企業創新是以一定的資源和能力為支撐,吸收能力逐漸成為一個重要的研究視角,因此本文以2013—2021年度中國滬深A股上市公司為研究樣本,檢驗數字化轉型與企業創新績效的關系,并從吸收能力視角出發,探討數字化轉型對企業創新績效的內在作用機制。

1 理論分析與研究假設

1.1 數字化轉型與創新績效

隨著數字經濟的發展,數字化水平對企業創新績效提升的影響越來越大。首先,數字化轉型有利于信息傳遞和資源整合。數字化轉型可以有效促進創新活動中信息的搜索、傳輸和處理,更好地整合碎片化的創新資源[5],以更低的成本快速獲得相關的技術資源和知識[3],并通過物聯網和大數據技術,顯著降低部門間的協作成本,在技術和規模層面促進創新績效的提高[6]。其次,數字技術賦能產品和生產工藝的創新。數字化轉型可以利用智能化、虛擬化的仿真技術,對產品性能以及生產工藝流程進行虛擬仿真和數據分析,提供可靠的數據支撐和科學保障,有利于對現有產品進行數字化或智能化升級改造[7],并進一步優化企業的業務流程[8],從而實現創新績效的高質量提升。據此,本文提出假設1(H1):數字化轉型與企業創新績效正相關。

1.2 吸收能力的中介效應

依據TEECE等[9]提出的動態能力理論,吸收能力是整合和構建企業內外部資源以應對快速變化環境的能力。首先,較強的外部獲取能力正在逐漸打破企業與外部環境的邊界[10],通過數字設備、數字平臺及數字技術等手段,進行跨組織、跨環境和跨市場的信息收集和知識共享[11],提升知識的多樣性,擴展信息的廣度和深度,進而影響技術創新的數量和速度,為數字化轉型提升創新績效提供更多的可能性。其次,企業需要較強的吸收能力對數字化轉型帶來的信息、知識和資源進行吸收和整合,將數字環境中普通的運營能力轉化為不易被復制的動態能力,使企業更具有持續的競爭優勢,驅動企業創新[12]。據此,本文提出假設2(H2):吸收能力在數字化轉型與企業創新績效之間起中介效應。

2 研究設計

2.1 樣本選取

本文使用2013—2021年度中國滬深A股上市公司為研究樣本,根據研究的需要對樣本進行了篩選,依次剔除了金融行業等特殊處理及數據缺失的公司,最終獲得2 046個樣本數據,為避免異常值的影響,對主要連續變量在1%和99%水平上的樣本進行縮尾處理。

2.2 變量定義

本文參考Hall等[13]的研究,采用專利申請數量加1后的自然對數衡量企業創新績效,記為IP。借鑒何帆等[14]的做法,采用樣本公司中數字化轉型指標在報告中出現的頻次之和加1的自然對數作為數字化轉型的代理變量,記為DT。根據張吉昌等[15]的研究,用研發支出與營業收入的比值衡量吸收能力,記為AC。為控制可能影響企業創新績效的其他因素,本文借鑒現有文獻的做法[16],主要選取成立年限(Age)、資產負債率(Lev)、公司成長性(Growth)、固定資產密度(PPE)、研發強度(RD)、獨董比例(IndDir)和董事長與總經理兼任情況(Dual)作為控制變量。

2.3 模型構建

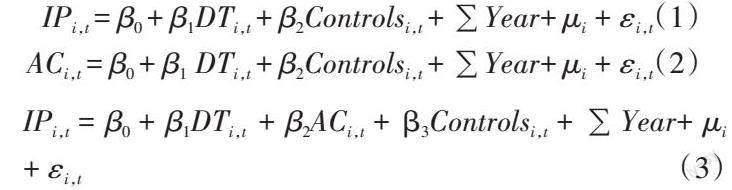

基于上述變量設計,建立模型(1),以此考察數字化轉型對創新績效的影響。本文參考溫忠麟等[17]的方法,追加構建了模型(2)和模型(3),以檢驗吸收能力的中介效應。此外,為解決隨個體而異的遺漏變量問題,本文考慮了個體固定效應,同時加入了年度固定效應。

公式(1)至公式(3)中,i表示第i個公司,t表示第t年,β表示各變量的回歸系數,IPi,t表示第i個公司第t年的創新績效,DTi,t表示第i個公司第t年的數字化轉型程度,Controlsi,t是控制變量的統稱,分別包括第i個公司第t年的成立年限(Age)、資產負債率(Lev)、公司成長性(Growth)、固定資產密度(PPE)、研發強度(RD)、獨董比例(IndDir)和兩職兼任情況(Dual),∑Year表示年度固定效應,μi表示個體固定效應,εi,t為 殘差。

3 實證檢驗與分析

3.1 描述性統計與相關性分析

分析主要變量的描述性統計可知,創新績效的均值為3.775 5,標準差為1.412 2,說明企業之間的創新績效有著較大差異。數字化轉型的均值為1.604 1,標準差為0.905 6,并且與創新績效、吸收能力均在1%水平上顯著正相關。吸收能力的均值為0.040 5,標準差為0.031 1,并且與創新績效在1%水平上顯著正相關。上述結果初步說明數字化轉型、吸收能力與創新績效間的關系,初步支持了本文的研究假設。

3.2 回歸分析

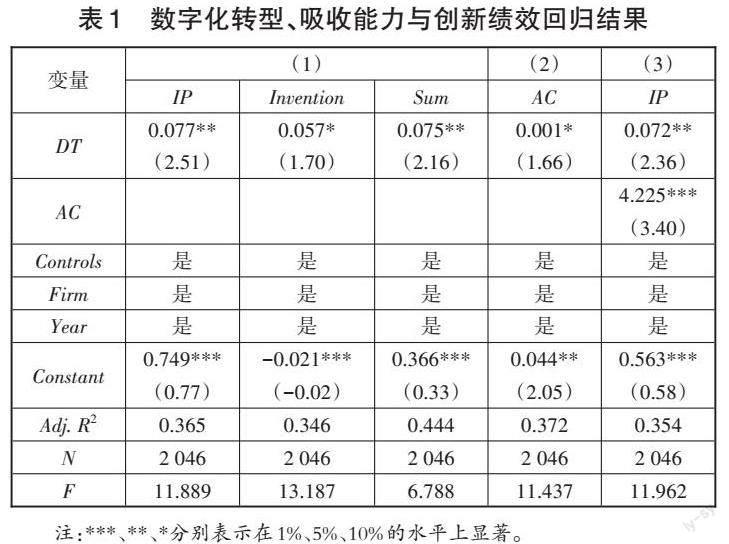

數字化轉型、吸收能力與創新績效回歸結果見表1。由表1的模型(1)第1列的回歸結果可以看出,數字化轉型與企業創新績效在5%水平上顯著正相關(系數為0.077,t值為2.51),表明數字化轉型程度越高,企業的創新績效越好,因此H1得到了支持。專利的3種主要類型分別為發明專利、實用新型專利和外觀設計專利,將發明專利申請數量的自然對數作為原始創新績效的代理變量,記為Invention;將實用新型專利與外觀設計專利申請數量之和的自然對數作為模仿創新績效的代理變量,記為Sum。如模型(1)第2列和第3列的回歸結果所示,數字化轉型與原始創新績效和模仿創新績效均顯著正相關。由此可見,不論是原始創新還是模仿創新,較高程度的數字化轉型都能夠促進企業創新成果的產出,因此H1再一次得到了驗證。

本文借鑒溫忠麟等[14]采用的中介效用檢驗方法,構建模型(1)至模型(3)驗證數字化轉型是否通過吸收能力提高企業的創新績效。由表1的結果可見,數字化轉型與創新績效在5%水平上顯著正相關(系數為0.077,t值為2.51),數字化轉型與吸收能力在10%水平上顯著正相關(系數為0.001,t值為1.66),吸收能力與創新績效在1%水平上顯著正相關(系數為4.225,t值為3.40),且數字化轉型的系數顯著為正,因此判斷吸收能力具有部分中介效應,是數字化轉型提升企業創新績效的途徑之一,因此H2得到了支持。

3.3 穩健性檢驗

首先,為解決遺漏變量等內生性問題,本文選取同行業的其他企業的數字化轉型均值(DT1)和同地區其他企業數字化轉型的均值(DT2)作為工具變量,其原因是同一行業或地區的企業面臨著相似的行業特征和經營環境,這些特征和環境不僅符合與數字化轉型相關的要求,而且同行業或地區其他企業的數字化轉型水平不會直接影響企業的創新績效。通過兩階段工具變量法分析可知,在第一階段中,工具變量DT1和DT2的系數均在1%的水平上顯著正相關,符合工具變量與數字化轉型的相關性要求。此外,F值為5.283 3,P值小于0.05,說明自變量是內生的;第一階段的最小特征值統計量F值為79.932 1,表明不存在弱工具變量的問題;過度識別測試中相關統計量的P值大于0.1,證明所有工具變量都是外生的。說明結論工具變量的選擇是合理的。在第二階段中,DT的系數在1%水平上顯著正相關,表明在控制內生性問題后,數字化轉型仍然對創新績效顯著正相關。其次,考慮到專利授權數量指標獲取的方便性以及特有的優勢,本文采用專利授權數量加1的自然對數來重新衡量企業創新績效,記為IP1,重新回歸的結果與前文完全一致,結論具有穩健性。

4 結論與啟示

基于以上實證分析結論發現:①隨著數字經濟的發展,數字化轉型不但能有效促進反映企業原始創新的發明專利產出,還能促進反映企業的模仿創新的實用新型專利和外觀設計專利產出,從而進一步提升企業創新績效;②吸收能力能夠讓企業能夠快速識別和抓住機會,將數字化轉型所需的外部知識和資源進行吸收和整合,從而成為數字化轉型提升企業創新績效的有效途徑。

為更好地促進企業的數字化轉型,提升創新績效,企業應該加大對數字化轉型的資金投入,編制合理的預算,在控制數字化轉型成本的同時,加大對數字化轉型過程中研發的支持力度、推廣和應用活動等。積極搭建數字信息網絡的合作平臺,打造開放式的數字創新實驗區,通過網絡平臺進一步與政府和其他企業合作,提高產品和服務質量。重視數字化人才引進,加大對本企業員工數字化、智能化知識和技能的培養。

本研究尚存在一些不足。首先,本文從吸收能力視角考察和驗證數字化轉型對創新績效的作用機制,未來還需找出其他中介變量,從不同維度和視角進一步探索和深化作用機制的研究;其次,數字化轉型對企業創新的影響及吸收能力的中介效應等研究結論,可能會在不同的產權性質、行業性質、企業規模等方面存在不同表現。未來,可以對研究結論進行更深入的異質性分析,以便能更好地進行分組比較。

5 參考文獻

[1]SUA S K,WEILL P,ZHANG N.Designing a future-ready enterprise:the digital transformation of? DBS bank[J].California Management Review,2021,63(3):35-57.

[2]黃節根,吉祥熙,李元旭.數字化水平對企業創新績效的影響研究——來自滬深A股上市公司的經驗證據[J].江西社會科學,2021,41(5):61-72,254.

[3]楊水利,陳娜,李雷.數字化轉型與企業創新效率——來自中國制造業上市公司的經驗證據[J].運籌與管理,2022,31(5):169-176.

[4]TEECE D J.Explicating dynamic capabilities:the nature and microfoundations of(sustainable) enterprise performance[J].Strategic Management Journal,2007,28(13):1319-1350.

[5]韓先鋒,宋文飛,李勃昕.互聯網能成為中國區域創新效率提升的新動能嗎[J].中國工業經濟,2019(7):119-136.

[6]殷群,田玉秀.數字化轉型影響高技術產業創新效率的機制[J].中國科技論壇,2021(3):103-112.

[7]ABRELL T,PIHLAJAMA A M,KANTO L.The role of users and customers in digital innovation:insights from B2B manufacturing firms[J].Information & Management,2016,53(3):324-335.

[8]郭海,韓佳平.數字化情境下開放式創新對新創企業成長的影響:商業模式創新的中介作用[J].管理評論,2019,31(6):186-198.

[9]TEECE D J,PISANO G,SHUEN A.Dynamic capabilities and strategic management[J].Strategic Management Journal,1997,18(7):509-533.

[10]PENG Y,TAO C.Can digital transformation promote enterprise performance? —From the perspective of public policy and innovation[J].Journal of Innovation & Knowledge,2022,7(3):100198.

[11]Nylén D,Holmstrm J.Digital innovation strategy:a framework for diagnosing and improving digital product and service innovation[J].Business Horizons,2015,58(1):57-67.

[12]ZAHRA S A,IRELAND R D,et al.International expansion by new venture firms:international diversity,mode of market entry,technological learning,and performance[J].Academy of Management Journal,2000,43(5):925-950.

[13]HALL B H,HARHOFF D.Recent Research on the Economics of Patents[J].Annual Review of Economics,2012,4(1):541-565.

[14]何帆,劉紅霞.數字經濟視角下實體企業數字化變革的業績提升效應評估[J].改革,2019,(4):137-148.

[15]張吉昌,龍靜.數字化轉型、動態能力與企業創新績效——來自高新技術上市企業的經驗證據[J].經濟與管理,2022,36(3):74-83.

[16]姚立杰,周穎.管理層能力、創新水平與創新效率[J].會計研究,2018(6):70-77.

[17]溫忠麟,葉寶娟.中介效應分析:方法和模型發展[J].心理科學進展,2014,22(5):731-745.