動介兼類詞“給”的歷時演變和分類依據

帥佳敏

(寶雞文理學院 文學與新聞傳播學院,陜西 寶雞 721013)

一、現代漢語共時層面中“給”不同詞義間的歷時關系

從“給”字左“糸”右“合”的字形來看,《說文解字》中“給,相足也。從糸,合聲”的釋義并不是“給”最初的意思。朱駿聲提出,“此字當訓相續也,故從糸”,認為“給”的本義是“相續”的說法更貼合字形。當“給”續的事物不再局限于絲時,語義逐漸擴大,“供給”義由此產生。“供給”本來就是一個給與的過程,由它引申出“給與”是順理成章的。[1]“給”在《廣韻》中注為“居立切”,屬于深攝開口三等入聲緝韻見母字,按語音規律應發展為[ti214]。[2]現代漢語中的“給[kei214]”是后起的讀音,它和“給[ti214]”有共同的詞源但由于讀音分化而變成兩個詞,不放在兼類中討論,本文只討論現代漢語中讀音為[kei214]的“給”。

“給與”義的“給”自先秦開始使用,但當時還不讀[kei214],例如《春秋·國語·周語》“內官不過九御,外官不過九品,足以供給神祇而已,豈敢厭縱其耳目心腹,以亂百度”中的“給”。

把“給與”義作為“給[kei214]”最先獲得的意義,從語法化角度討論現代漢語中“給”常見義項間的關系可見,“給與”義的“給[kei214]”即“給1”,到清朝開始大量出現,但“給與”義動詞虛化為介詞引出受益對象的用法在先秦就有了。

例1 老殘給1 了他二十兩銀子安家費。(《老殘游記》十九回)

例2 所欲與之聚之。(《孟子·離婁上》)

例2 中動詞“與”出現在“NP1+與+NP2+VP1(+補語)”結構中,句子的語義焦點后移到NP2,原結構重新分析,“與”從“給與”義動詞虛化為引進動作受益者的介詞。到清朝,“給與”義“給1”大量出現在上述結構中,和“與”發生方向相同的虛化。隨著這種用法的泛化,“給2”用于引介受益者的介詞用法逐漸固定,“給”原有的動詞義在一定程度上發生轉移,“給2”被譯為“替、為”,出現的句法環境仍受“給與”義制約。

例3 熱熱的很好,你給2 我斟上涼著。(《七俠五義》六十一回)

唐朝時“給與”義動詞就能和其他動詞構成連動式結構,表“給與”,例如《唐代墓志匯編續集》中“降赦與中書薛令君及當時文匠數人制郊廟樂章”中的動詞“與”。句中動詞“與”在“V+與”結構中“給與”義減弱,語義焦點由另一個動詞承擔,這時句法框架表現為“NP1+VP+NP3+與+NP2”或“NP1+VP+與+NP2+NP3”,“與”開始虛化,逐漸用于引出與事對象。當表示“給與”的“給1”出現在這種連動結構中,“給1”受“與”平行虛化影響變為“給3”。隨著該用法的泛化,表“給與”的“給1”逐漸演變成引出與事對象的“給3”并和其他動詞共同承擔句子結構義。

例4 難怪你送東西給3 我。(《紅樓夢》二十四回)

“給3”引出與事對象時隱含了動作交付的方向,句法框架可以分析為“NP1+給4+NP2+VP1”。“給3”的語義淡化,可以搭配的動詞范圍擴大,引進與事對象的介詞“給3”進一步虛化為介引所對者的介詞“給4”,意同“向、朝”。“給4”不再是句子的核心所在,它只能依附于后面的成分組成介詞短語充當句子成分。

例5 賢弟若獻出盜印之人,叫勝英給4 你磕頭賠禮。(《三俠劍》七回)

當“給與”義動詞“給1”出現的句法環境擴大,句子中賓語后面出現其他動詞時,句法結構由原來的主謂賓結構變成兼語式,原賓語也變成兼語成分。劉堅、曹廣順、吳福祥提出實詞向虛詞語法化的過程中句法位置、語法功能的變化會造成詞義演變[3],“給1”即在這種情況下衍生出含“致使、容許”義,意為“讓、叫”的“給5”。此時,句法框架變為“NP1+給5+NP2+NP3(NP3是表行為義的名詞性成分)或NP1+給5+NP2+VP1(+補語)”,NP2處于被動順應NP1行為結果的處境,句義重心偏向表示動作行為的名詞性成分NP3或已不限于和“給與”義的動作VP1。

例6 哥哥的臉色,常常給5 人難堪。(《曾國藩家書》)

例7 你不要這般生氣,給5 人看了,還只說你是吃醋。(《九尾龜》一五七回)

隨著“NP1+給5+NP2+NP3”結構的廣泛使用,表示行為義的名詞性成分NP3逐漸被“VP1+補語”取代,句法框架變為“NP1+給6+NP2+VP1(+補語)”,NP2依然被動承擔NP1的動作行為的結果,但此時NP2用以回應的是真實的動作,“給5”逐漸語法化為表示被動的介詞“給6”。

例8 但是萬一個給6 人看見了,說你做我的恩客,便怎么樣呢?(《九尾龜》一二〇回)

由于VP1的行為者NP2的主觀意識差異,“NP3”被“VP1+補語”取代還有另一種情況,即NP2順從NP1動作行為并做出積極的動作行為來回應時,句法模型概括為“NP3(+VP)+給7+NP1+VP1”或“NP1(+VP)+給7+NP2+NP3+VP1”,兼 語NP2有 對NP3進行處置的主動行為的趨向。

例9 剛看到少荃為程學啟請恤的疏折,立言公允,現特寄給7 你一閱。(《曾國藩家書》)

當表被動的介詞“給6”和表處置義的介詞“給7”在“被”字句和“把”字句中被省略而不會對句義造成影響時,“給”就虛化為伴隨介詞,不再表示具體的結構關系。

例10 大莊主因為玉圣庵廟里的人都被人給8殺了,心里煩悶,同了姓周的出了潼關。(《彭公案》一六八回)

例11 山寨主一聽,就非叫小老兒把人給8 送上山寨。(《彭公案》二七〇回)

隨著“給V”連動式結構大量使用,口語中介詞“給”和與事構成的部分因不是語義焦點而常被省略,介引對象NP2逐漸虛化、缺失,該結構在擴展機制的作用下發展成“給”做助詞的句子。“給8”在句中只起到強調動作“V”的作用并逐漸向助詞“給9”演變,這是介詞“給”進一步語法化的結果。

例12 蛋糕呢?我給9 吃了。

助詞“給9”本身不具有特定語義,一般出現在表接受者遭遇的被動句中做被動標記或用在動詞前加強語氣,其出現的句法環境受源動詞“給1”制約,存在詞義滯留的情況。[4]

依據上述“給[kei214]”不同詞義間的語法化演變模式繪制圖1。

圖1 “給”的語義演變

“給[kei214]”沿多條路徑發生語法化演變,形成“動詞>介詞>助詞”的整體方向,圖1 的幾個“給”既有同源演變形成的,又有受平行虛化影響形成的,但在現代漢語層面,它們在母語者的心理認知中屬于同一個詞。

二、兼類詞的劃分單位

(一)漢語詞的同一性

現代語言學奠基人索緒爾首次用“共時的同一性”來闡釋“單位”,認為單位的問題和同一性問題是一回事。[5]由于靜態語言學中的基本概念都和語言單位相關,這里的“單位”可以看作“語言單位”,同一性問題也與語言單位的劃分密切相關。

任何語言單位都是音義結合體,所以語言單位的同一性必然包含音義的同一。索緒爾沒有直接對“共時的同一性”給出定義,只用“快車”“街道”“衣服”做對比,說明語言的同一性不是物質上的同一[6],通過“快車”“街道”與開車時間、路程,與其他街道的相對位置等在一定條件下得到的同一性說明語言單位的同一性也是在與其他語言單位的關系中得以呈現的。索緒爾在討論語言單位劃分時還將意義作為一個重要標準,提出“要檢驗這一做法的結果并肯定那確實是一個單位,必須把一系列含有相同單位的句子拿來比較,看它是否在任何情況下都能從上下文中分出來,而且在意義上允許這樣劃分”[7]。所以語義的同一性也是判斷語言單位是否具有同一性的重要標準。索緒爾還提出,“語言機構整個是在同一性和差別性上面打轉的,后者只是前者的對立面”。同一與差別貫穿語言系統的始終,就像萊布尼茨說的“世界上沒有兩片完全相同的樹葉”,無差別的完全的同一是不存在的。同一性為語言單位的劃分準備了前提條件,差別性則為語言單位的劃分提供了可能和必要。

目前學界對索緒爾“同一性”的歸納大體分為三類。以胡劍波等人為代表的學者認為語言單位的同一性是通過與系統中其他語言單位的對立來體現的,是關系的同一;王文琦除了關系的同一,還注意到了語言單位內部的同一,即語音和語義的同一[8];許立群則提出同一性問題的歸宿在于語言單位的意義本質[9],以他為代表的學者主要從語義同一的角度探討語言單位的同一性。語言作為交際工具,語義是交際的基礎,語義同一理應作為判斷語言單位的同一性的首要前提。單從詞這一語法單位來看,不同詞類代表不同語法范疇,表達不同的語法意義。語法意義是詞類劃分的本質[10],但語法意義本身不具有可操作性,形態、功能等外部表現更適合用作劃分詞類的手段。漢語作為典型的孤立語,缺乏形態變化,所以根據詞的語法功能劃分漢語詞類無疑是最合理的方式。[11]語法功能(即與其他語言單位關系)的差異作為區分漢語詞類的主要依據,在歸納詞類劃分的前提——同一性時自然不應被納入其中,完全無差別的同一將使詞類劃分陷入困境。形與音的同一則把詞類問題限制在一定范圍內,避免了紛繁復雜的情況,故詞的同一性應該是形音義的同一。

(二)兼類劃分的單位

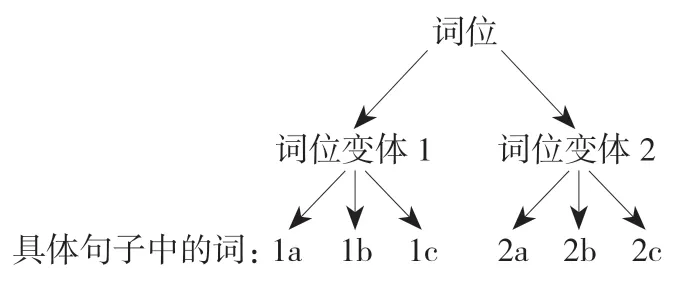

兼類問題實際也是詞類劃分問題,其實質是在同一的基礎上看差別,語音和形式上不具備同一性的詞首先被排除在外;語音形式上沒有明顯差異的詞就需要進一步考察,如果它們的詞義具有同一性,就依據語法功能的同異在其內部做詞類的劃分。一些反對“兼類說”的學者只看到同一個詞在“典型”語法位置上的差別性,而忽略了語言單位的同一性。楊成凱把通過意義上的同一性確定的劃分詞類的對象稱為“詞位”。[12]我們再補充上同音同形,將“詞位”看作一個類似“音位”的概念,“詞位”中包含若干詞位變體,詞位變體有條件地出現在不同的具體句子中,如圖2 所示。

圖2 詞位變體

例13 我買了五斤梨。

例14 我剛吃了一個梨。

例15 我今年種了五畝梨。

例13、14 中的“梨”指梨這種水果,相當于1a、1b,“梨”這種水果相當于詞位變體1;例15 中的“梨”指梨樹,既是句子中具體出現的詞2a,又是作為“梨樹”這個義項的詞位變體2。詞位變體1 和詞位變體2 是部分與整體的關系,二者從認知角度來看是轉喻,是詞義引申的結果。隱喻或轉喻關系在判斷兼類詞詞義相關問題及是否屬于同一詞位時具有重要意義。[13]以上兩個詞位變體語義上有明顯引申關系且在母語者心里有作為同一個詞的心理認知,所以可以歸為同一詞位。

詞義同時聯系著語言系統和客觀事物,客觀事物邊界不清及人腦對客觀事物的有限認知都會導致詞義邊界存在一定的模糊性,所以在考察詞義的同一時只要求核心義的同一。郭銳以語義結構同一性、核心義、無歧義及直接性作為虛詞義項劃分的四項原則,提出當虛詞的不同用法間沒有語義結構的差異、不產生非組合性歧義、共享核心義且虛詞意義直接與句意相應時,這些不同用法的虛詞就可以歸為同一義項。[14]郭銳所說的義項就相當于上文提到的詞位變體,具體句子中的給2、給3、給4、給5、給6、給7、給8 都包含“動作發出者給予接受者某種事物”的核心語義,語義關系都是“NP1對NP2產生影響”,如“難怪你送東西給3我”和“你的話,常給5人難堪”都是施動者對受事的某種行為或影響,詞義中心明確,符合同一性標準。它們在不同語境中表現出的不同類別的量級結合產生的差異由語法關系等組合性因素造成,和本身的詞義無關,故可以歸為同一個介詞性質的詞位變體“給”。

除了形音義的同一,詞位歸納時還要注意詞的同一性問題討論的是共時意義之間的關系。[15]只有共時的各個義項間有明顯引申關系時才能被歸為一個詞位。儲澤祥、謝曉明將實詞的意義分為涵蓋義和細節義,涵蓋義作為虛詞詞匯意義和語法意義的接口,在實詞虛化后仍很大程度地得以保留。[16]如此一來,實詞虛化損失的可能只是部分細節義而仍保留有詞匯意義,動詞“給”虛化為介詞“給”后,“給”的“給與”義只是削弱或遷移而非完全消失,其詞義仍與“給予者主動向被給予者某種事物”相關,使用時仍受到源詞的語義俯瞰作用;結構助詞“給9”由介詞“給”演變而來,常用于表被動義或加強語氣和指示焦點,雖然語義明顯減弱,但原來實詞殘存的特點仍對其出現的語法環境施加一定的限制,涵蓋義依然保留,所以盡管它們處于不同的語言環境中,仍可以被歸納為一個兼具動詞、介詞、助詞詞性的詞位。

三、兼類詞的詞性判斷

(一)利用取值法為兼類詞“給”標注詞性

目前對詞語“給”的分歧主要體現在詞性的標注上,要消除這種分歧就必須找到統一的依據,以客觀的處理方式來替代見仁見智的主觀判定。對有代表性的語料庫數據的計量分析是用于解決這種分歧科學可行的方法。

本研究擬用AntCooc 軟件,以在BBC 語料庫和CCL 語料庫中分別收集到的1095526、386271 條現代漢語語料為依據考察“給”動、介、助詞性的發布情況,統計得出“給”的詞性以介詞為主,約占59%;做謂語的情況約占41%;做助詞的用例僅占0.3%。以馬彪、鄒韶華提出的“取值法”作為劃界標準,采用“半數值”或“等值”法確定兼類與非兼類的臨界點[17],計算出“給”的“動、介”“動、助”詞性比率指標為83%和6%,“給”做介詞的用法已超過原做動詞用法的50%,故而判定“給”兼有介詞詞性;“給”做助詞的用法比率過低,依據“例不十,法不立”原則,不列入“給”的兼類,所以“給”是“動—介”兼類詞。

從歷時角度看,詞語轉類一般會經歷“偶用—常用—固定”的發展路徑,典型的兼類和活用處于此路徑的兩端,雖然二者有本質區別,但它們在過渡的過程中界限不明顯,活用達到一定的時間和頻率才能被看作兼類。[18]像“給”做助詞這種低頻使用的情況,一般被歸為詞類活用。此外,對兼類詞的處理要全盤考慮、統一處理,把某個詞處理成AB 兼類,則同類型的其他詞也要做相同的處理。[19]對其他可能是兼類的詞也要在它們能夠歸為同一詞位的前提下再進行計量分析,最后對其中包含的不同用法能否歸為兼類進行判斷。

(二)兼類詞“給”是語法化過程的中間狀態

動介兼類從失去動詞范疇特征到具有介詞范疇的主要語法特征,經歷“去范疇化”到“再范疇化”的過程,實詞詞義的虛化通常伴隨著詞性的降格,發生語法化的單位易于喪失名詞或動詞這兩類主要范疇的形態標記或句法特性,而承擔形容詞、分詞及介詞等次要范疇的特征。“給”從動詞虛化為介詞、助詞的演變就經歷了一次由“去范疇化”到“再范疇化”的過程,結構的重新分析在這個過程中有著舉足輕重的作用,結構的重新分析一般會經歷“A>{A、B}>B”的過程。

(1)A 即“給”做動詞。

例16 若殘豎子之類,惡能給若金!(《呂氏春秋·權勸》)

當做動詞表示給與義的語境制約不再是強制性時,“給”的語法化就開始了。這種演變從個人擴散到組群中并得到認可時,就有了下一個階段。

(2)A/B 即“給”做動詞、介詞、助詞。

例17 姑娘快尋一丸子給我。(《紅樓夢》四十八回)

例18 喝就喝,你可把我的桶給摔壞了。(《康熙俠義傳》三回)

例19 蛋糕呢?我給吃了。

動詞“給”向介詞、助詞演變時動詞用法并未消失,就造成現代漢語中詞語“給”的三類用法共存的局面。“給”在例17 中只能做介詞,在例19 中只能做助詞,在例18 中“給”就既可以理解為介詞表處置,也可以看成不表示具體結構關系、沒有具體實義的助詞。洪波以“使”為例,把同一個詞在同一個句子結構中既可以理解為A 又可以理解為B 的情況稱為“臨界現象”,并提出通過臨界實例可以看出一個詞是怎么虛化的。[20]例18 中的“給”即我們在考察“給”虛化路徑時需格外關注的臨界實例。

(3)B 即同一個詞有多種用法的層次的疊置是語法化在共時態下的結果,這種局面可能會維持幾百年甚至更長時間。[21]A、B 共存的階段為A 演變成B 提供可能,“語法化”的動因以及句法功能的擴展在“動—介詞”的過程中起決定作用,兼類詞在理想狀態下也會語法化為單類詞,但除了語法化還有其他影響詞性變化的因素:語言符號的“能產性”使人們能運用有限的語言手段通過替換和組合創造出新的話語[22],這種新的排列組合及語言符號所具有的交際功能都能創造出新的詞義內涵。語言作為一種特殊的社會現象,是人類交流思想、表達情感、傳播信息的重要交際工具,受語境影響或因對話雙方表達的需要等,間接性、隱喻以及其他非字面意義是語言中必不可少的部分。這樣一來,“一個形式一種意義”將會很難起作用。[23]而詞義演變和舊新詞義的替換可能會導致詞性發生變化,某一兼類詞所包含的詞類也會隨之變化,兼類詞就可能長期存在并伴隨內部詞類的變化。

四、結語

從歷時語法化的角度考察發現,現代漢語中“給”的不同用法是由自身語法化和同義詞平行虛化形成的,依據詞的同一性原則把它們歸為同一詞位,再通過語料庫數據的計量分析來確定這一詞位中所包含的不同用法是否為兼類詞,最終將“給”做助詞這種低頻使用的情況歸為詞類活用,判定現代漢語中的“給”是動—介兼類詞。又從結構重新分析和詞義改變可能引起詞性變化的角度,說明兼類詞是語法化過程中可能長期存在的中間狀態。