基于數據挖掘的腹瀉型腸易激綜合征用藥規律研究

袁亞利 毛堂友 焦 瑤 陳慧慧 謝春娥

(北京中醫藥大學東方醫院脾胃肝膽科,北京,100078)

腹瀉型腸易激綜合征(Diarrhea Type Irritable Bowel Syndrome,IBS-D)是一種功能性腸病,常與情緒波動密切相關[1-2]。現代醫學對其發病機制尚未完全闡明,認為其主要與胃腸道動力異常、腸道微生態改變、內臟高敏感性、腸上皮屏障功能受損、飲食因素、精神心理因素、遺傳因素以及腦-腸軸功能紊亂等相關[3]。臨床通常采用對癥治療,并酌加抗焦慮抑郁藥物進行聯合治療,但臨床存在治療效果不滿意、易反復發作等缺點[4-5]。

作為中醫藥治療的優勢病種,近年來中醫藥治療IBS-D的研究日益增多[6-7]。不同的醫家對于其病因病機具有不同的見解,其辨證分型也不盡相同[8-9]。在諸多證型中,大量臨床回顧性研究及文獻回顧性數據挖掘發現肝郁脾虛證占比最多,且大部分醫家都同意肝郁脾虛為IBS-D的基本病機[10-11]。但臨床治療肝郁脾虛證IBS-D方藥混雜多樣,或基于古方加減治療,或自創新方臨證施治,對于臨床指導意義不強[12-13]。本研究對現有文獻數據庫中所有中藥復方加減治療肝郁脾虛證IBS-D的隨機對照試驗(Randomized Controlled Trial,RCT)進行統計,對試驗中涉及的所有復方進行用藥規律研究,并通過復雜網絡分析得出核心組方,旨在發現治療肝郁脾虛證IBS-D更有效、更有意義的基本方,為臨床提供指導意義。

1 資料與方法

1.1 文獻來源 檢索國家知識基礎設施數據庫(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)、中國學術期刊數據庫(China Science Periodical Database,CSPD)、中文科技期刊數據庫(Chinese Citation Database,CCD)、中國生物醫學文獻數據庫(China Biology Medicine,CBM)以及PubMed、the Cochrane library及Embase中的期刊論文、學位論文、會議論文等。檢索時間均從建庫至2020年10月8日。

1.2 檢索策略 檢索詞包括主題詞和自由詞,中文檢索詞包括“腸易激綜合征”“大腸激躁癥”“肝郁脾虛”“疏肝健脾”“隨機”等。英文主題詞包括“irritable bowel syndrome”“intestinal irritable syndrome”“Irritable Colon”“liver stagnation and spleen deficiency”“Liver depression and spleen deficiency”“Soothing the liver and strengthening the spleen”“Randomized”等,先經過預檢后確定檢索策略,收集所有相關文獻中的方劑及藥物組成。

1.3 納入標準 1)以中藥復方及加減為主要干預措施治療肝郁脾虛證IBS-D的所有RCT文獻,發表語言為中文或英文;2)研究對象為明確診斷為IBS-D患者,且中醫證型為肝郁脾虛證或明確治療方法為疏肝健脾法,患者性別、年齡、來源不限;3)文獻中中藥復方及加減有明確的藥物組成,服用方法為內服;4)因單個癥狀進行藥物加減者僅納入主方。

1.4 排除標準 1)重復發表的文獻、同一作者對相同中藥復方進行研究的文獻,納入最近發表的研究;2)數據相同的學位論文和期刊論文,納入期刊論文;3)干預措施為中成藥干預且藥物組成不明確者。

1.5 數據的規范與數據庫的建立

1.5.1 數據庫的建立 將相關文獻根據納入、排除標準篩選后,錄入Microsoft Excel表格中,并導入古今醫案云平臺(V2.2.3)。

1.5.2 數據庫的規范 參照2020年版《中華人民共和國藥典》及《中華本草》對中藥名稱進行統一規范,將產地不同的中藥統一命名,如炒白術、土炒白術規范為“麩炒白術”,藿香規范為“廣藿香”,炒扁豆規范為“炒白扁豆”等。

1.6 數據分析 將建立好的數據庫導入古今醫案云平臺(V2.2.3),導入分析池,利用數據挖掘板塊中的統計分析、關聯規則分析及復雜網絡分析等方法對納入的方劑進行中藥頻次、常用中藥的性味歸經統計以及核心組方分析。

2 結果

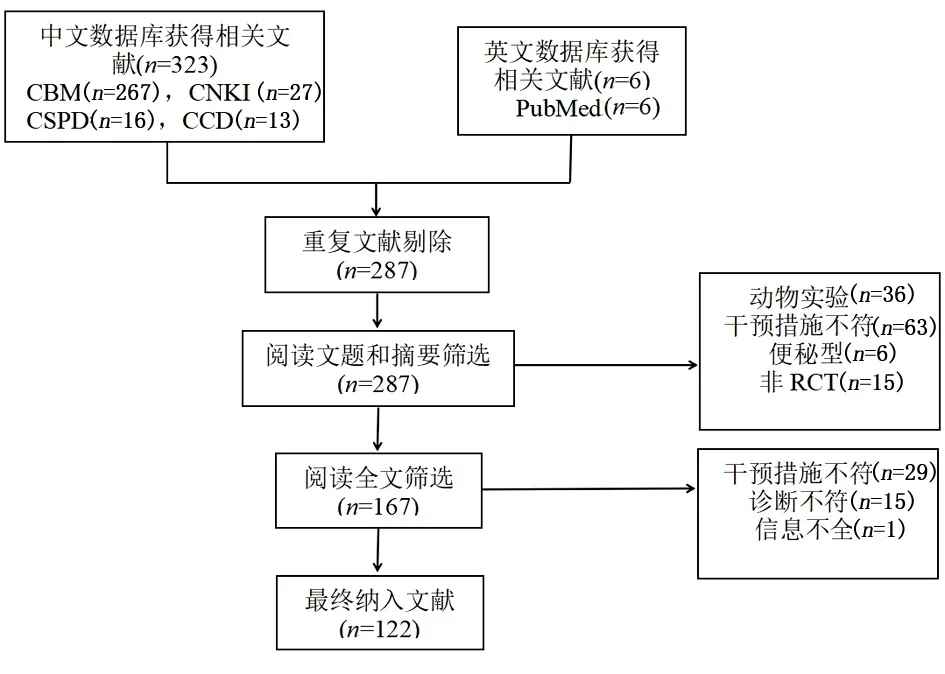

2.1 文獻檢索結果 共檢索到329篇相關文獻,初篩剔除重復文獻42篇,經進一步篩選后共獲得122篇符合納入要求的文獻,即共納入122首中藥復方,包含132味中藥。見圖1。

圖1 文獻篩選流程

2.2 藥物使用頻次統計 將所有122首方劑中的中藥按照出現的頻次由高到低進行排序,統計后得到前5味中藥分別為:防風(78.69%)、陳皮(76.23%)、茯苓(72.13%)、白芍(72.13%)、柴胡(59.84%)。對于不同的處方,藥物的使用劑量亦不同,其中防風的最大使用劑量為60 g,最小劑量為3 g;陳皮的最大使用劑量為20 g,最小劑量為6 g;茯苓的最大使用劑量為30 g,最小劑量為10 g;白芍及柴胡的最大使用劑量均為30 g,最小劑量均為6 g。出現頻次≥20次的中藥有16味。見表1。

表1 中藥使用頻次統計

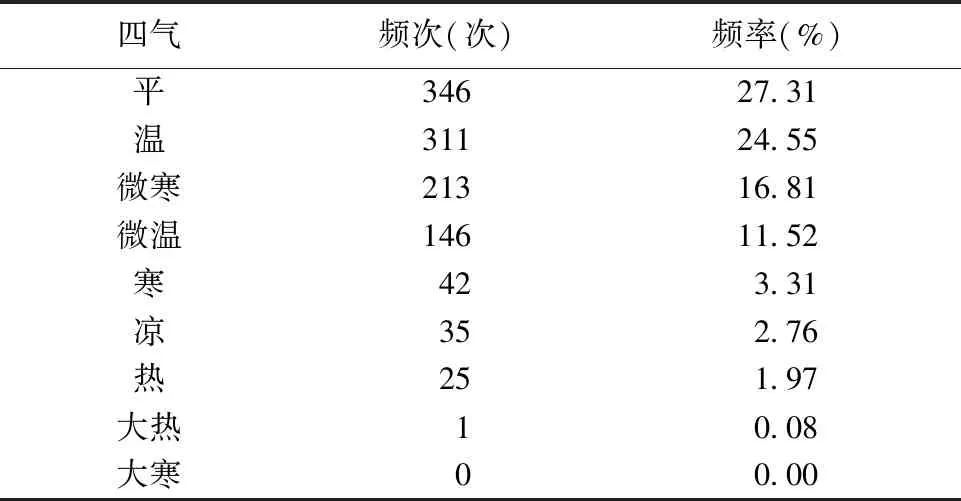

2.3 藥物四氣統計 122首方劑中,平性藥物使用頻次最多,共出現了346次,其次為溫性、微寒、微溫等,所有方劑中均無大寒藥物的使用,僅有1次出現使用大熱類藥物。見表2,圖2。

表2 中藥四氣頻次統計

圖2 中藥四氣雷達圖

2.4 藥物五味統計 在納入的方劑中,甘味藥的用藥頻次最多,占比為44.99%,其次為辛味和苦味藥物,并常輔以酸味、淡味藥物。見表3,圖3。

表3 中藥五味頻次統計

圖3 中藥五味雷達圖

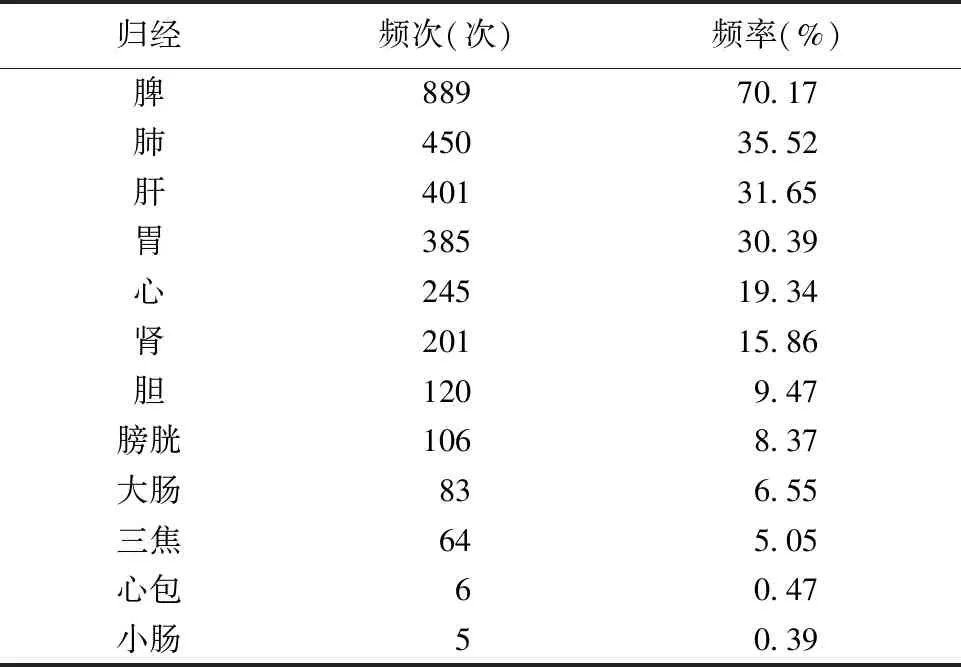

2.5 藥物歸經統計 對中藥進行歸經統計發現,使用藥物歸經最多的為脾經(70.17%),其次為肺經(35.52%)、肝經(31.65%)、胃經(30.39%)。見表4,圖4。

表4 中藥歸經頻次統計

圖4 中藥歸經雷達圖

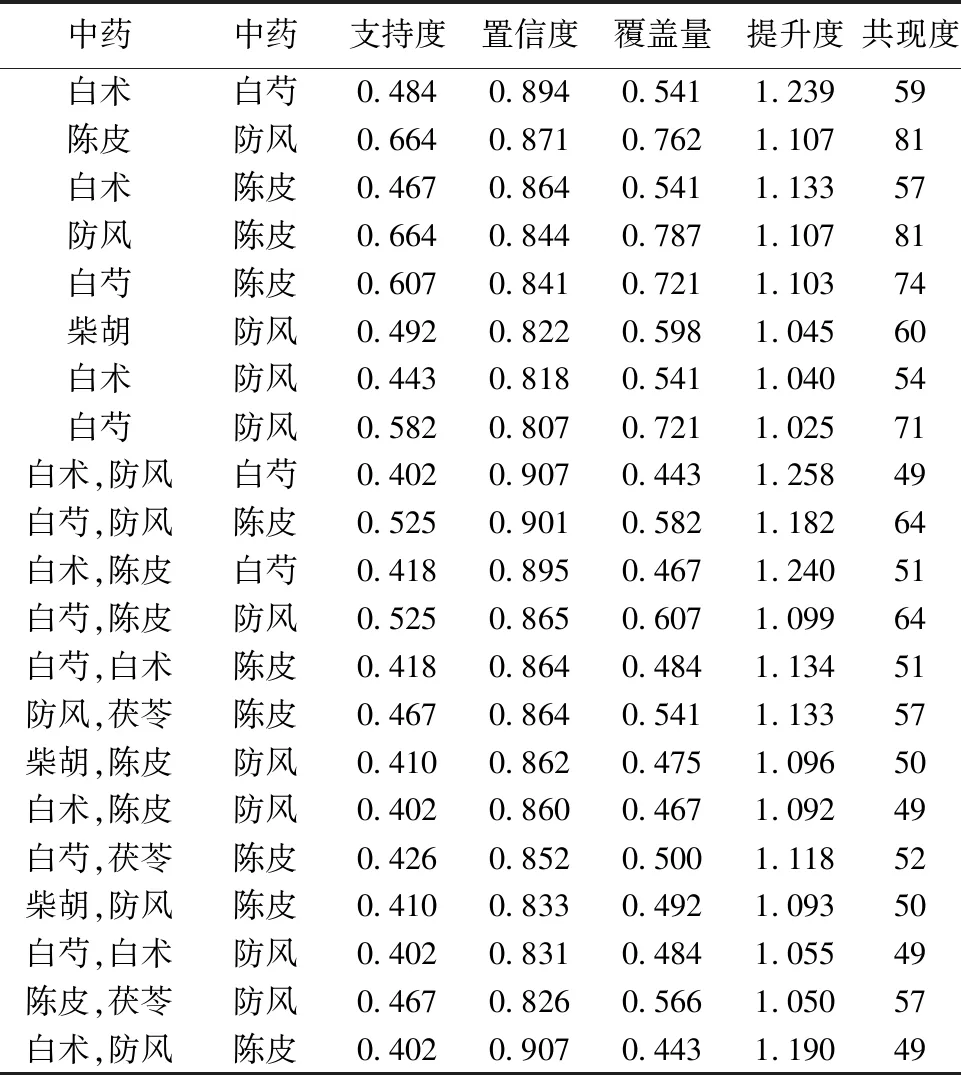

2.6 藥物關聯規則分析 設置最小支持度為0.4,最小置信度為0.8,對高頻藥物進行關聯規則分析,最終得到21條規則,其中2藥關聯規則8條,3藥關聯規則13條。見表5。

表5 藥物關聯規則統計

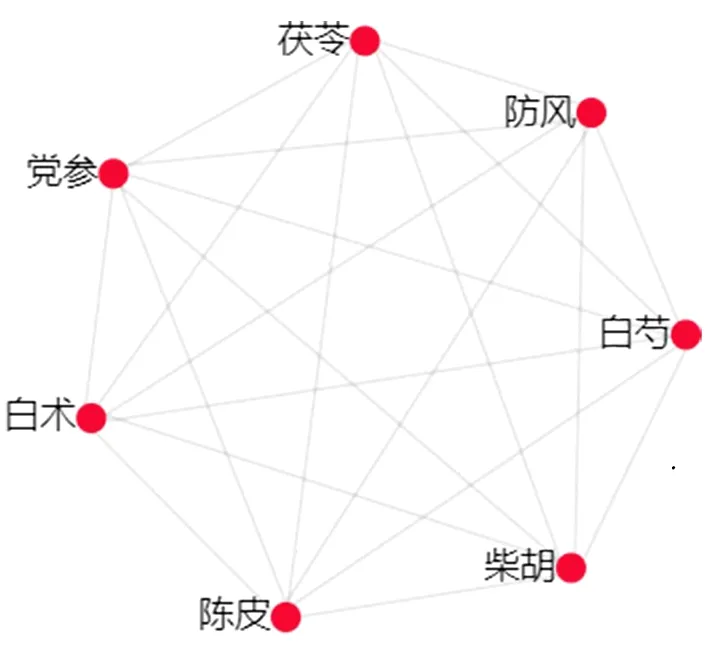

2.7 藥物復雜網絡分析 對所有納入的處方按照邊權重≥90進行復雜網絡分析,得到核心組方,共包括7味中藥,分別為柴胡、防風、陳皮、白芍、白術、茯苓、黨參。見圖5。

圖5 核心組方網絡

3 討論

IBS-D雖病位在大腸,但與肝、脾、腎、心、肺、小腸、膽腑等都有關聯,其中與肝、脾關系最為密切,其主要病機為肝郁脾虛[14-19]。脾主運化,脾虛則水谷不化,水濕不運,下迫大腸,發為泄瀉,停聚中焦,氣機不利,不通則痛,故發腹痛。肝主疏泄,調暢情志,肝氣郁結不舒不僅可直接導致泄瀉的發生,還會橫逆克于脾土。肝脾二臟生理上相互聯系,病理上相互影響,肝主疏泄助脾運化有權,脾運化有權供肝疏泄無虞,若肝氣郁結,脾氣虛弱則發生IBS-D。

通過數據挖掘可知,治療肝郁脾虛證IBS-D中藥用藥頻次由高到低排序前5味的是防風、陳皮、茯苓、白芍及柴胡。其中防風稟春和風木之氣,得地中正之土味,辛能散肝,香能舒脾,風能勝濕,為理脾引經要藥,而肝為風木之臟,易乘脾土,使脾失升清,風性善行數變,易致腹部攻竄作痛,腸鳴矢氣頻作,大便急迫,便后痛減。防風雖無直接疏肝健脾之功,卻具祛風勝濕、升發清陽之效,可達乙木而息風,燥己土而瀉濕,正合IBS-D肝郁脾虛,濕邪不運,清陽不升之基本病機,《丹溪心法》之痛瀉要方將其用作佐使藥,在臨床治療肝郁脾虛之泄瀉起到了非常好的療效,現代研究發現防風提取物可調節5-羥色胺(5-hydroxytryptamine,5-HT)信號通路進而發揮治療IBS-D的作用[20]。李軍祥教授認為風邪存在于IBS-D病情的任何階段,在所有132味中藥中防風使用頻次最高也充分說明了祛風勝濕法在肝郁脾虛證IBS-D治療中起到了關鍵作用[19]。陳皮辛溫,歸脾、肺二經,具有理氣燥濕健脾之功,長于行滯氣卻溫和不破氣傷正,其含有多種化學成分,可以有效調節胃腸道平滑肌的運動。茯苓利水勝濕健脾,既可奏健脾之功,又可達祛濕利水之效,使水濕從下焦而去。濕去則脾胃運化無虞,中焦氣機升降如常,清氣得升,泄瀉得止。白芍味酸入肝經,具有柔肝緩急止痛之功,《雷公炮制藥性解》言:“白芍酸走肝,故能瀉水中之火,因怒受傷之證,得之皆愈。積聚腹痛,雖脾之病,然往往亢而承制,土及似木之象也。”可見白芍尚可疏肝之氣,平肝之火,其雖無直接健脾之功,但肝木太過往往克制脾土,白芍可通過緩肝之急而間接達健脾之效。柴胡輕清,能提下元清氣上行,可調達肝木而疏肝解郁。且初步認為防風、陳皮、柴胡的使用劑量以10 g左右為最佳,白芍、茯苓使用的最優劑量為15 g左右,臨床使用劑量當須根據患者的實際癥狀酌情加減。

所采用的中藥多以平性、溫性、微寒及微溫為主。因脾虛多為脾陽虛、脾氣虛,濕邪內生,濕為陰邪,得溫則化,遇寒則凝,但濕邪積聚,加之肝氣郁結,氣機不暢,又易化熱,故不應使用大寒大熱之品,防大寒更傷脾陽,大熱助熱傷陰,當以平性為主,且酌加溫性之品化濕,微寒之品防助熱傷陰,兼制濕邪積聚化熱。所有中藥中使用最多的為甘味、辛味、苦味,輔以酸味、淡味。甘入脾,具有補益、和中、緩急等作用,能補脾胃之虛,調他藥之性,更能緩急止痛,減輕IBS-D患者的腹痛癥狀。辛味能散能行,《褚氏遺書·除疾》言“辛發滯”。辛味可行氣散結,加速水液運行,并且具有芳香化濕的作用,助脾運化有常。《素問·藏氣法時論篇》云:“脾苦濕,急食苦以燥之。”苦味可泄、可堅、可燥,清泄機體郁積之熱邪,燥機體不化之濕邪。甘辛苦3類藥,既可補益中焦脾胃,又可行氣燥濕,還可緩急止痛,調節諸藥之藥性,在IBS-D的治療中具有重要作用。132味中藥以歸脾經最多,其次為肺經、肝經、胃經,而大腸經僅排在第9位。“大腸者,傳道之官,化物出焉”,主要負責吸收食物殘渣中的部分水分,使其形成糞便排出體外,IBS-D雖病位在大腸,但多責他臟之病引起相關疾病,這充分體現出了中醫的整體觀念,不可見病醫病,當撥開混亂的假象,仔細審查,辨證施治。《景岳全書·飲食門》曰:“胃司受納,脾司運化,一納一運,化生精氣,津液上升,糟粕下降,斯無病也。”可見水谷入胃,脾運化水谷及水液,使津液得以正常運行到全身各處,若脾之運化失職,則水谷不化,水濕不運,清陽不升反而下陷,水濕下迫大腸,則大腸傳導失司,發為泄瀉,水濕停聚中焦,中焦氣機不利,不通則痛,故發腹痛。故脾胃與IBS-D的發生密切相關;肝主疏泄,調暢情志,中醫認為“怒則氣逆,甚則嘔血及飧瀉”,肝氣郁結不舒可直接導致泄瀉的發生。葉桂云:“肝病必犯土,是侮其所勝也,克脾則腹脹,便或溏或不爽。”可見肝功能失司不僅可直接導致泄瀉的發生,肝木郁結不舒,疏泄調達失司,還會橫逆乘于脾土。肝脾二臟生理上相互聯系,病理上相互影響,肝主疏泄助脾運化有權,脾運化有權供肝疏泄無虞,若肝氣郁結則脾氣克制不伸,終致IBS-D的發生;肺與大腸相表里,近年來,從肺論治IBS-D的觀點也屢見不鮮[21-23]。肺與大腸的相互聯系不僅體現在其存在經絡表里關系,而且現代研究發現其在菌群微生態、免疫介導、信號通路等方面均有相互聯系[24]。

從藥物的使用頻次、歸經統計,以及藥物關聯規則分析、復雜網絡分析等可見,肝郁脾虛證IBS-D的治療多以調脾為主,注重健脾化濕行氣藥物的使用,配合使用疏肝之品,同時注重祛風勝濕藥物的使用。藥物復雜網絡分析初步挖掘得出132味中藥所組成的核心組方為柴胡、防風、陳皮、白芍、白術、茯苓、黨參。不難發現,其為痛瀉要方加用柴胡、茯苓、黨參而成,可見大部分臨床醫師雖然自擬疏肝健脾方劑,但仍以痛瀉要方為基礎進行加減化裁,痛瀉要方雖為古方,卻仍能發揮原有的功效,但基于當代自然環境及社會環境的大背景,治療肝郁脾虛證IBS-D在痛瀉要方中加入柴胡、茯苓、黨參或可取得更明顯的療效[25]。臨床上IBS-D患者多伴有一定的焦慮抑郁情緒,相關研究發現,與受試者比較,IBS-D患者在出現胃腸道癥狀后出現焦慮抑郁情緒的概率較正常人增加3倍,故疏肝解郁的治療至關重要[26]。柴胡入肝經,不僅可以疏肝解郁,還可升陽止瀉,增強全方疏肝止瀉之功;茯苓味淡,是太陽滲利之品,微甘,是中央脾土之味,主補脾氣,利小便,可將濕氣從小便而化,助白術健脾利濕;黨參為補氣藥,可補中益氣,治療脾胃虛弱。全方共奏疏肝健脾、柔肝止痛、祛風勝濕止瀉之功。

綜上所述,肝郁脾虛證IBS-D的治療當在疏肝健脾的同時酌加驅散風邪之藥,且應詳辨濕邪導致的寒熱兼證,用藥當以甘辛之品為主,切忌大寒大熱藥物的使用。

利益沖突聲明:無。