海島的嬗變:官方話語中的海南旅游形象研究

黃春敏

(北京工業大學,北京 100124)

2020年6月1日,中共中央、國務院印發了《海南自由貿易港建設總體方案》,為建設海南指明了方向。探討官方話語如何構建海南旅游形象有利于我們了解海南,理解官方話語的形成與嬗變。一方面,海南旅游與自然存在緊密的聯系;另一方面,盡管自然景觀最初外在于人類,可也日漸在人類力量的塑造下,被賦予更多的實踐意義與內涵[1]。本項研究的重點就是在結合改革開放的時代背景,探討通過官方話語呈現出來的旅游形象是什么樣子的。一是了解官方是如何構建海南旅游形象的,二是了解不同時期的海南旅游形象是怎么樣的。為了保證資料文獻來源的權威性,本研究的經驗材料主要取自海南人民政府網、海南國際旅游島官網、《人民日報》和《人民畫報》。

一、海南旅游形象的嬗變

(一)貧困島:落后的蠻荒形象

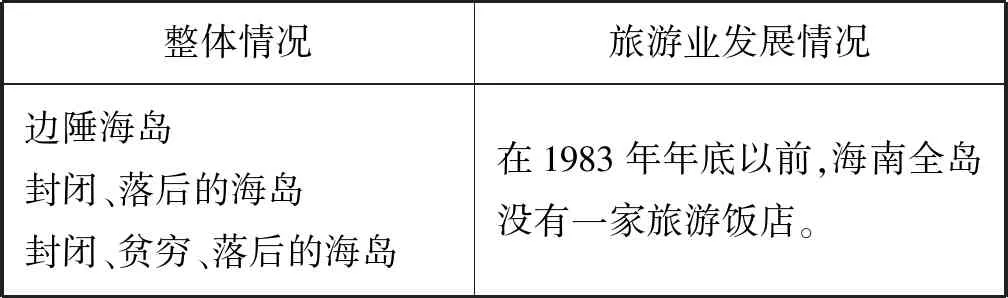

查閱地方志,海南島一直以來被認為是未開化的蠻荒海島,中央政權將這里作為懲罰反對者的流放之地,島上土著黎族人的形象也被扭曲了。中原地區的史料上記載的、民間傳說流傳的都是黎族的兇悍、殘忍以及缺乏教化[2]。長期以來海南島“蠻荒”“流放地”的形象定位,不僅是物理空間上的邊緣,也是文化的邊緣。那么文獻中海南建省前的情況是怎樣的?通過分析表1的相關表述,試圖回答這個問題。

表1 文獻中關于海南建省前的形象的表述

文獻中使用了表達情景意義的詞匯和語句。1983年年底以前,海南島全島沒有一家接待游客的旅游飯館,此時海南的旅游形象既不是“中心”,也不是“開放、先進和富裕”,旅游業處于一種窘迫、一籌莫展的境遇。“邊陲”即邊疆,是靠近國界的地方,該話語將海南島定位在祖國的南疆,這不僅是地理意義上的邊陲,也是文明和中央權力的邊陲。獨特的地理位置為海南島設置了屏障,中央政權的不在場使其失去被了解的機會。

通過觀察《人民日報》1983年12月18日第二版的報道照片《加快開發建設海南島——海南島之頁》(見圖1),可以一窺早期的海南形象。1983年,黨中央決定加速開發建設海南島,各級政府整合資源,利用現行政策,試圖推動海南的發展,促進其形象轉變[3]。在這張照片中椰子樹處于主體位置,可以將其視為海南島的象征和原始生態。畫面由近到遠延伸,顯示了空間的廣闊。岸邊的帆船暗示海南島的待開發狀態。文字展示出來的是,大海擁有豐富的資源,有利于經濟發展。

圖1 人民日報,《加快開發建設海南島——海南島之頁》 (1983年12月18日第二版)

中央政府自1980年第一次召開關于海南島開發的會議以來,一直到建省前,連續發布了多項支持海南島建設的重要決定。從最初決定加速開發海南島,賦予較多的自主權,到實行計劃單列,再到后來的建省辦特區,海南得到了亙古未有的發展機會,躋身深化改革、擴大開放的歷史新階段。

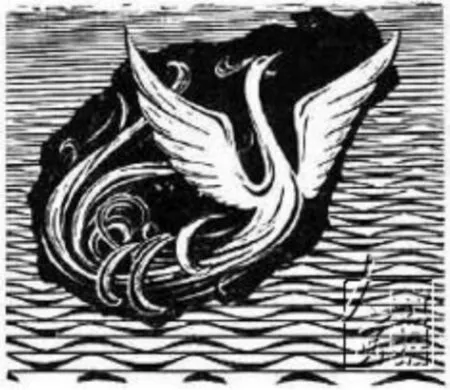

(二)夢想島:火與冰的特區形象

在中國發展的宏大敘事中,海南島建省和辦經濟特區吸引了大量的目光,《起飛的海南》(見圖2)是對這一形象的最好詮釋。畫面由海洋、海南島的輪廓和展翅的鳥三個不同的圖層疊加構成。海洋圖層置于最底部,奠定背景基調,海洋的標志(≈)將空間排列開來,海的界限一直延伸到遠方。海南島的輪廓被置于第二個圖層,橫躺在大海的中央,黑色突出它在畫面中的地位。圖片的最頂層是一只隨海南島輪廓舒展的鳥,它展開雙翅準備起飛,與圖片的標題相呼應。

圖2 人民日報《起飛的海南》(1988年12月12日第八版)

黨中央支持建省辦特區的指示更新了海南島原初貧窮落后的“蠻荒”形象,在黨的政策的引導下,海南即將騰飛。國家和地方政府共同構成了海南省早期形象轉型的行動主體,優惠政策等舉措為這片土地提供了發展的無限可能性。

然而,脫離廣東獨立建省之后,如何發展成為海南面臨的首要問題。設立經濟特區后的海南省,擁有了豐厚的優惠政策,本該起飛的海南卻一度因產業戰略不明確,在以開發促開放的道路,“倒”和“炒”使海南走了不少彎路。1993年下半年,海南的這種泡沫經濟由于國家收緊銀根和投資政策的調整遭受了重創,海南經濟也進入“三年低迷,兩年調整期”[4]。文獻中的話語是在構建一個對比的空間,即政策的優越性與實際操作時的偏差的對比。官方文本中海南形象由正面轉向了負面。

(三)休閑島:健康的自然形象

1996年2月,海南省一屆人大第四次會議對產業戰略做出了調整,并提出“一省兩地”的產業發展戰略,“一省”是把海南建成新興工業省,“兩地”是建成熱帶高效農業基地和海島度假休閑旅游勝地。海南開始從經濟發展大布局中轉型,聚焦到發展旅游業,海島旅游業被視為海南省重點發展的產業。

官方文件中“海南的經濟發展”是敘事的核心,通過國務院批轉文件制定不同的規劃,海南實現了“未開發之地”向“旅游目的地”的轉變。海南呈現出來的不同的旅游形象實質上是經濟發展方式轉型中的中國式建構[5]。在轉型的過程中,自然空間成了旅游最大的資本。“一省兩地”的提出促進了海南旅游業的繁榮,但是也帶來了“原始的、自然的”空間如何變成“加工過的、有規劃的”旅游勝地的問題。這種狀況與韋伯對合理化的理解頗為相似,“要使理解變成合理的,就必須與理智上、邏輯上的解釋聯合起來。”[6]對海南旅游業而言,需要實現理智和邏輯的轉化。

早在1987年黨中央就強調,“把這里的經濟和文教科技事業盡快搞上去,對于實現社會主義現代化,加強民族團結,鞏固國防,完成祖國統一大業,有著深遠的意義”[7]。1995年,時任副總理錢其琛在海南考察時談到海南擁有得天獨厚的優勢,應該抓住機遇,他“完全贊同海南發展旅游的戰略目標”[8]。可以看到,在社會實踐的過程中,官方已經將海南的自然空間賦予了“宜居”“戰略地位”兩重意義。從海南省早期旅游推介會的內容中可以發現“自然空間”正逐漸被塑造成為“旅游勝地”。下文為政府文件中關于推介會的表述:

以“陽光海南、度假天堂”為主題,結合國家旅游局提出的2012中國歡樂健康游主題旅游年的主題要求,重點突出海南的熱帶海島和海洋生態特色,以及優良的居住環境,與中國大陸地區的高山及盆地景觀和溫冷氣候形成反差,主打濱海度假、海洋旅游(水上和水下運動、游艇及郵輪旅游)、夏季避暑及養生宜居產品。[9]

推介會在“一省兩地”的大框架下進行,而文本中的故事又有自己的敘事框架。推介會的宣傳內容都被“陽光海南,度假天堂”這一敘事框架放在了一個括號內。主要的故事由海南的旅游特色和主打的旅游產品組成。作為社會實踐的反映,這是關于官方話語所創造出的海南新形象。隨著海南在我國旅游業發展的總體格局中被定義為是唯一具備建成熱帶海島度假勝地的地區,自然空間在社會實踐和話語實踐的雙向互動中實現了海南旅游形象的“被建構”和“自我建構”。

(四)開放島:現代的國際旅游島形象

話語實踐伴隨著社會實踐發生變化。為了大力擴展海南省國內旅游客源市場,省旅游委在省政府的指示和年度促銷計劃指引下,舉辦了多場推介會,向各省積極推薦并力圖打造海南“熱帶海島度假和生態旅游天堂”形象。除此之外,還通過媒體宣傳、旅行社促銷等方式積極開發國內市場。但是,作為中國的經濟特區,海南是實行對外開放政策的窗口,它還需要吸引國外游客。1993年,江澤民同志在海南視察時就談到這個問題,“去年來海南的境外游客只有27萬,包括我們的海外華僑也在里面,這個數字要增加,國內的旅客也可以自由來,主要的還是賺境外旅客的錢”[10],其中隱含的意思是海南的國際市場有待開發。

21世紀經濟全球化和區域化迅速發展,亞洲各國正面臨著機遇與挑戰,為了加強各國之間的協調與合作,2001年博鰲亞洲論壇永久會址落戶海南。在博鰲亞洲論壇品牌的輻射下,2006年海南入境游增長幅度位列全國第一。在政府提案、中央布局的模式下,海南建設國際旅游島的工作取得了新進展。海南省政府在調研的基礎上編寫《關于設立海南國際旅游島綜合試驗區的請示》(瓊府[2007]28號),于2007年向上呈報國務院,在年內便收到了國務院的回復“國家支持海南實行更加開放的旅游政策”[11]。2009年的最后一天,國家《關于推進海南國際旅游島建設發展的若干意見》正式發布,標志著國家將海南國際旅游島建設上升為國家發展戰略。從原本“支持”到“上升為國家戰略”的話語嬗變,體現出國家以海南為試驗區,希望通過旅游業的發展推動經濟增長方式轉變的戰略考量。

時任海南省省長羅保銘指出,“海南建設國際旅游島的實質是要在現有的開放程度上再加大力度,通過旅游業的開放驅動整個第三產業的全面開放,以此推動全海南島的開放,最終的目的是構建海南島自由貿易區,走出一條新時代經濟特區改革開放的新路徑。”[12]而外部環境也要求它做出改變,在金融危機和甲型H1N1流感疫情的沖擊下,中國的經濟發展受到了影響,旅游行業也受到了波及,國內入境游市場普遍下滑。該話語默認了社會危機對海南旅游的沖擊,試圖將建設國際旅游島與進一步的改革開放聯系起來。2010年海南正式開始國際旅游島建設,從圖3《海口城市景觀》中我們可以看到戰略調整后的海南發展迅速,從圖1的待開發狀態轉變為高樓林立、道路四通八達的現代化城市。

圖3 人民畫報《海口城市景觀》(2018年4月1日)

海南旅游形象的轉變是社會實踐變遷的產物[13]。海南成為中國旅游業開放的試驗田,對全國調整優化經濟結構和轉變發展方式具有重要示范作用,是加速國家現代服務產業的進展、尤其是牽動消費需求的重大實驗性舉措,更是國家在應對社會風險時基于全局而做出的宏大布局。海南從專注國內旅游到建設國際旅游島的轉變[14],不僅是為了自身發展創造機會,突破發展瓶頸尋求新道路,其背后更深遠的意義在于國家權力在經濟全球化背景下對改革開放的話語建構。

二、結論與討論

本研究利用1980年至2018年的海南人民政府網、海南國際旅游島官網、《人民日報》和《人民畫報》等權威文獻,聚焦國家和政府作為行動主體對海南旅游形象的構建,對不同時期的海南旅游形象進行了分析。

研究發現,在海南旅游形象轉變的過程中,每個階段的形象都會受當時的重大歷史事件影響。改革開放使海南島成為中國最大的經濟特區,但由于產業規劃不明晰,海南的特區熱降到了冰點。地方政府受“洋浦風波”(1)1989年春天,圍繞海南省決定在洋浦地區由外商成片承包、系統開發一事,在海內外引起廣泛關注,引起軒然大波,時稱“洋浦風波”。的影響,急需調整產業結構,“一省兩地”的提出明確了海南的發展方向。在社會危機的影響下,地方與中央做出相應調整,建設海南國際旅游島被提升到了國家戰略的地位。“一帶一路”倡議的提出加深了海南的開放程度,國際旅游島的建設也進入到新的層次。在海南形象的不斷轉型中,官方是一個主導的推動力量。從最初的貧窮島,到夢想島,休閑島,再到開放島,官方將海南的自然優勢重新整合起來,塑造了不同時期的海南旅游形象。