微創技術治療創傷跟骨骨折的臨床療效

王威 吳政庚

【摘要】? 目的? 探討微創技術治療創傷跟骨骨折患者的臨床療效。方法? 選取2018年4月- 2022年4月醫院創傷骨科收治的60例創傷跟骨骨折患者為研究對象,按照性別、年齡、Sanders分型、致傷原因組間均衡可比的原則分為對照組和觀察組,各30例。對照組實施傳統“L”形切口內固定術,觀察組采取經跗骨竇微創切口內固定術,比較兩組患者的手術情況、疼痛程度、影像學指標、足部功能恢復狀況、并發癥發生情況。結果? ? 實行微創手術后,觀察組患者手術時間、術中出血量、切口長度、術后視覺模擬評分法(VAS)評分、并發癥發生率均小于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。術前,兩組患者跟骨結節上緣、跟距關節面間夾角 (Bohler角)、跟骨外側溝底向前結節最高點與后關節面相連形成的夾角 (Gissane 角)、Maryland 足部功能評分(MFS)與美國足踝外科協會評分法(AOFAS)評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);術后6個月,兩組患者Bohler角、Gissane角、MFS與AOFAS評分都升高,但兩組之間差異仍無統計學意義(P>0.05)。結論? 在創傷跟骨骨折中使用微創技術治療效果與傳統術式相當,但前者安全性更高且恢復速度更快。

【關鍵詞】? 創傷骨科;跟骨骨折;微創技術;經跗骨竇微創切口內固定術;足部功能

中圖分類號? R683.42? ? 文獻標識碼? A? ? 文章編號? 1671-0223(2023)19--04

跟骨骨折是常見的足部骨折,其致傷原因多數為高能量損傷,且伴隨程度不一的軟組織損傷。跟骨骨折后跟骨形態異常,還存在跟骨內外翻現象,其治療難度較大,若治療不當甚至會誘發功能障礙。目前治療多以手術為主,且需在軟組織腫脹消退后進行。傳統“L”形外側切口為跟骨骨折的標準手術入路,盡管術中全層皮瓣掀開、剝離骨膜且術后加壓包扎,但因跟骨外側壁與關節面暴露,術后依舊有較高的并發癥發生率,尤其是切口感染較為常見[1-2]。為最大限度減少并發癥、促進術后康復,近年來臨床逐漸引進微創理念用以治療跟骨骨折。微創技術的主要優勢在于術后疼痛感較輕、出血量較少及恢復速度較快,且無疤痕或僅遺留細微疤痕,與人們逐漸提升的美學要求相符,且充分體現出新型醫療模式下的人性化理念。目前跟骨骨折經跗骨竇微創切口內固定術已被廣泛采用。本研究旨在比較傳統“L”形切口內固定術和經跗骨竇微創切口內固定術在跟骨骨折治療中的臨床效果,現報告如下。

1? 對象與方法

1.1? 研究對象

選取2018年4月- 2022年4月醫院創傷骨科收治的60例創傷跟骨骨折患者為研究對象。納入標準:①創傷致單側跟骨骨折,就診時間在創傷發生后2周內;②經X線、CT等影像學檢查確診為Sanders骨折分型中的II與III型;③年齡≥18歲;④臨床資料完整;⑤同意接受手術治療。排除標準:①既往踝、足部手術史或陳舊性骨折對踝關節功能產生影響者;②局部皮膚脫傷或開放性骨折致骨明顯外露者;③骨折因病理性因素導致;④合并周圍血管病變、糖尿病、嚴重心肝肺腎功能不全或凝血功能障礙等血液系統疾病者;⑤慢性消耗性疾病或嚴重骨質疏松對術后愈合產生影響者;⑥存在下肢靜脈曲張者;⑦足部皮膚感染或破潰者;⑧合并精神異常或認知功能障礙致無法配合手術與隨訪者。按照性別、年齡、Sanders分型、致傷原因組間均衡可比的原則分為對照組和觀察組,各30例。其中對照組男性21例,女性9例;年齡為22~58歲,平均39.15±6.47歲;Sanders分型:22例II型,8例III型;致傷原因:10例車禍,15例高處墜落,5例其他。觀察組男性20例,女性10例;年齡為21~56歲,平均38.76±6.27歲;Sanders分型:21例II型,9例III型;致傷原因:11例車禍,16例高處墜落,3例其他。兩組患者性別、年齡、Sanders分型、致傷原因比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。患者及患者家屬已知曉本研究并簽署知情同意書,本研究已獲得醫院倫理委員會批準。

1.2? 手術方法

1.2.1? 對照組? 實施傳統“L”形切口內固定術。手術內容:健側臥位,下肢神經阻滯麻醉。作切口于跟骨外踝尖上方約4cm處,下行順著跟腱前緣,6~8cm后弧形轉折120°,小趾跖骨基底部為終點。將跟骨包繞的皮膚、軟組織與肌肉等切開,皮瓣鈍性分離后將骨表面結締組織剝脫,使關節面與骨折線得以充分暴露。將跟骨的寬度與高度整復,透視鏡對復位情況予以觀察。完成對位對線后將接骨板等適宜的內固定物置入切口內,避免血管神經受損;克氏針分別固定于腓骨、舟骨及距骨頸位置,細致清創,常規置引流管并縫合,包扎使用彈力繃帶。術后常規解熱鎮痛,并叮囑維持平臥位,將軟枕墊于術肢下以抬高至30°左右,預防性抗感染。術后6個月禁止高強度體力活動,跟骨骨折處形成骨痂、拍攝X線片提示骨性愈合后才能負重。

1.2.2? 觀察組? 采取經跗骨竇微創切口內固定術。

(1)手術內容:健側臥位與全身麻醉或硬膜外麻醉,切口始于外踝尖下方約1.0cm處,斜行直接切開4~6cm,第4跖骨基底為切口終點。將皮膚、軟組織與肌肉等緩慢分離,期間要保護好腓骨肌腱與足部神經。分離于跗骨竇間隙溝內,將距跟韌帶切斷并標記,將跟骰關節充分暴露。即刻行抽吸處理,確保術野清晰并開展撬撥復位治療。于載距突處將1.5mm克氏針1枚置入以臨時固定,將4mm克氏針1枚置入跟骨后端,以復位跟骨畸形情況并恢復其高度。復位情況觀察于透視鏡下,對跟骨高度、寬度及各項角度等予以評估并適當調整。完成復位后將跟骨外側骨壁與外側皮膚剝離,再將適宜的跟骨解剖型鎖定鋼板自跗骨竇切口插入,固定使用螺釘,將臨時固定的克氏針拔除。細致清創,同樣放置引流管并縫合,包扎使用彈力繃帶。觀察組術后常規治療同對照組。

(2)術后康復方法:術后2~3d未引出引流液后將足部引流管拔出,并結合實際情況循序漸進開展康復鍛煉。術后可將患肢抬高以促進回流,并通過被動足趾伸屈至最大生理范圍以將其生理位恢復,6組/d,3~4次/組;術后2~6周鼓勵主動活動踝關節并跖屈、背伸至可忍受的最大程度,維持20s,6組/d,3~5次/組;術后7~12周將踝關節活動范圍持續擴大,將距下關節、距舟關節及跟骰關節松動,距下關節需被動活動,以將關節活動范圍逐漸恢復,并徒手抗阻以長抗阻鍛煉腓骨長短肌與脛骨前后肌,將踝關節周邊肌肉力量增加。其中微創組術后8周借助拐杖負重15kg行走,術后12周負重25kg行走,術后14周完全負重行走。

1.3? 觀察指標

(1)手術情況:包括切口長度、手術時間及術中出血量。

(2)疼痛程度:于術后1周應用視覺模擬評分法(VAS)評估兩組疼痛程度,畫1條直線并標上0~10的數字刻度,由患者根據自身主觀感受選擇可代表自身疼痛程度的數字,0分為無痛,10分為劇痛。

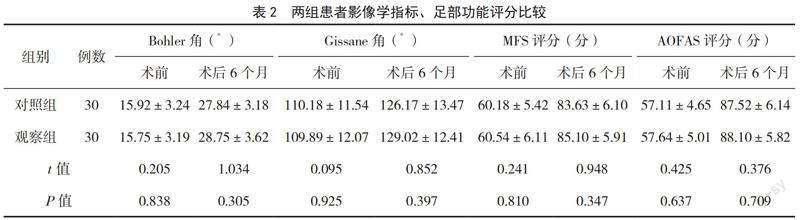

(3)影像學指標:利用影像學技術測量跟骨關節面角度相關參數,即跟骨結節上緣、跟距關節面間夾角(Bohler角)、跟骨外側溝底向前結節最高點與后關節面相連形成的夾角(Gissane角)。

(4)足部功能恢復狀況:應用Maryland足部功能評分(MFS)評估兩組足部功能,包括踝關節活動度與穩定性、疼痛、外觀及行走距離等,每項評分為0~10分,足部功能恢復情況正相關于評分;應用美國足踝外科協會評分法(AOFAS)評估兩組足部功能,評價內容包括地面步行、疼痛、自主活動與功能、前后足活動、最大步行距離、足部對線、反常步態及踝-后跟穩定性,100分為總分,分數越高,足部功能越好。

(5)并發癥發生率:包括切口感染與開裂、皮緣壞死、肌腱腱鞘炎等并發癥。

1.4? 數據分析方法

采用SPSS 23.0統計學軟件進行數據分析,計量資料用“±s”表示,組間均數比較用t檢驗;計數資料計算百分率,組間率的比較用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2? 結果

2.1? 兩組患者手術情況、術后VAS評分比較

實行微創手術后,觀察組患者手術時間、術中出血量、切口長度、術后VAS評分均小于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

2.2? 兩組患者影像學指標、足部功能評分比較

術前,兩組患者Bohler角、Gissane角、MFS與AOFAS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);術后6個月,兩組患者Bohler角、Gissane角、MFS與AOFAS評分都升高,但兩組患者各項指標比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表2。

2.3? 兩組患者并發癥發生率比較

治療后,觀察組患者并發癥發生率低于對照組并發癥發生率,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

3? 討論

跟骨為足縱弓主要組成,且上接距骨,形成跟距關節對人體重量負荷予以支撐且利于平衡維持,周圍有大量血管神經組織包繞,且結節表面附著肌腱,踝關節跖屈功能由此生成[3]。跟骨骨折血液供應豐富,且解剖結構復雜,導致臨床治療難度較大。目前手術為臨床公認治療SandersII與III型跟骨骨折的最佳方法,將術野暴露后復位跟距下各關節面高度。外側L形切口內固定術為傳統術式,有開闊的術野,便于復位與鋼板放置,操作簡易,但跟骨周邊有豐富血供,術中軟組織剝離時可能會破壞血供而引起皮瓣缺血甚至壞死,為將距下關節暴露需要放置克氏針,對軟組織產生壓迫,后側壁血供受到影響,可能損傷腓腸神經或引起肌腱不穩定。大量研究證實L形切口長期療效欠佳,恢復速度較慢[4-6]。微創技術的不斷發展推動了跟骨骨折的治療,跗骨竇微創切口被逐漸引進。

在跟骨前、中及后關節間有一條骨間隙溝,此為跗骨竇位置,于此作切口將內固定物置入可縮短切口長度,且無需將周圍軟組織大范圍剝離與皮瓣牽開,為跟骨外側壁血供提供保護,有效降低術后皮瓣裂開或感染等發生風險。且該入路將跟距關節下關節面充分暴露,便于置入內固定物與維持平整度。且研究稱跗骨竇處皮膚張力小于跟骨外側,術前消腫要求更低,更有利于臨床盡早開展手術治療以減輕患者精神壓力[7]。本研究結果顯示,觀察組患者切口長度、手術時間更短,出血量更少、術后VAS評分及并發癥發生率更低,證實跗骨竇小切口內固定術更具微創優勢,可減少手術并發癥并加快術后恢復速度。跟骨Bohler與Gissane角為臨床評估療效的重要指標,前者恢復關鍵在于將上移的跟骨轉子骨折塊與受損下沉的后關節面成功復位,后者可將局下關節面平整度反映出來,一旦其異常提示后關節面移位。本研究中兩組患者術后6個月Bohler與Gissane角均增大,且足部功能MFS與AOFAS評分均明顯提升,但組間差異無統計學意義,證實微創手術可取得與傳統術式相近的療效,能夠改善跟骨生物力學,促進患者足部功能的恢復。

綜上所述,跗骨竇微創切口內固定術與傳統L形切口內固定術治療跟骨骨折的療效相當,且前者更有利于減少并發癥與促進術后康復。

4? 參考文獻

[1] 關玉龍,呂春娥,趙曉亮,等.經跗骨竇切口與傳統L形切口治療老年人跟骨骨折臨床療效及安全性的比較[J].中國老年學雜志,2021,41(17):3678-3681.

[2] 沈杰,姜雪峰,黃國偉,等.跗骨竇入路微創鋼板內固定治療SandersⅡ、Ⅲ型跟骨骨折[J].中國微創外科雜志,2020,26(6):540-544.

[3] 吳躍虎,孔曉茜. 外踝下微創切口與傳統切口入路治療跟骨骨折切口愈合的療效比較[J].中國臨床醫生雜志,2022,50(2):207-211.

[4] 范鑫斌,張波,吳亮,等.微創跗骨竇切口聯合經皮空心螺釘內固定治療SandersⅡ和Ⅲ型跟骨骨折的臨床療效[J].國際骨科學雜志,2021,42(4):252-257.

[5] 張敏,馮錫光,陳俊柱,等.跗骨竇微創切口與外側L形切口治療跟骨骨折的療效對比研究[J].實用手外科雜志,2021,35(1):52-54,57.

[6] 陳學謙,王德成,賀志亮,等.經跗骨竇小切口復位內固定與傳統L形切口鋼板內固定治療SandersⅡ、Ⅲ型跟骨骨折臨床效果比較[J].實用醫院臨床雜志,2019,16(6):172-175.

[7] 祁鵬,王育才.跗骨竇切口復位內固定術在SandersⅡ、Ⅲ型跟骨骨折患者中的應用及療效[J].檢驗醫學與臨床,2022,19(2):145-148,152.

[2023-07-11收稿]

作者單位:518000? 廣東省深圳市,南方科技大學醫院(王威、吳政庚);新疆塔什庫爾干縣人民醫院骨科(王威)