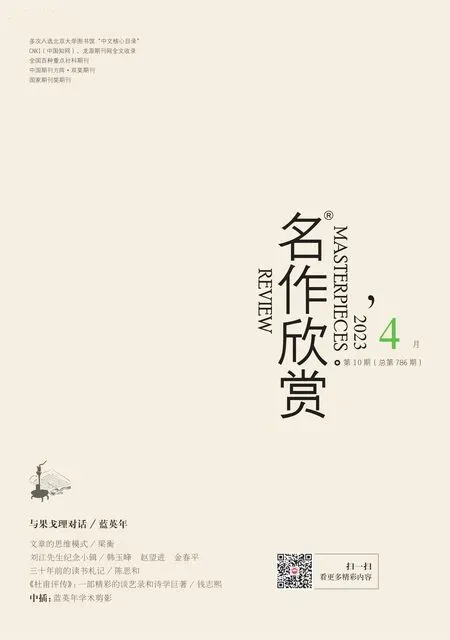

藍(lán)英年先生“私塾”“私教”側(cè)記

北京|尉然

北京有段明城墻,城墻對(duì)面有座灰白樓,著名翻譯家藍(lán)英年先生就住在這座樓的十一層。2022 年11 月2 日,在明城墻歷史遺址的輝映下,89 歲的藍(lán)英年先生為北京師范大學(xué)跨文化學(xué)的碩博研究生開講中國俄蘇文學(xué)翻譯的歷史。藍(lán)先生這一次講課,很是莊重,因?yàn)檫@是應(yīng)自己的老學(xué)生李正榮多次請(qǐng)求之后的“獨(dú)門課業(yè)”,為的是給仰慕前輩已久的后輩們傳授自己的“翻譯秘籍”。

一

藍(lán)老師要在家里給我們講課了!

這消息讓我們興奮極了。我們這些學(xué)生真是晚輩又晚輩,太晚進(jìn)入北京師范大學(xué)的門檻了,讀過藍(lán)老師的譯作,讀過藍(lán)老師的文章,但是,無緣聽到藍(lán)老師授課,如今終于可以名副其實(shí)成為藍(lán)老師的學(xué)生了。

此番授課,藍(lán)老師選在自己家中客廳開講,他那明亮的客廳,對(duì)我們這些小輩來說,無異于“私塾”。

走進(jìn)藍(lán)老師家門,穿過長長的走廊,直入藍(lán)老師家寬敞的客廳,我們這些生徒團(tuán)團(tuán)坐定,藍(lán)老師開講,手邊是講授提綱。提綱寫在小學(xué)生使用的牛皮紙封皮的練習(xí)本上。熟悉藍(lán)老師工作習(xí)慣的李正榮老師說,用小學(xué)生練習(xí)本記事、記單詞、記心得,這是藍(lán)老師的風(fēng)格。

藍(lán)老師這次“私教”準(zhǔn)備的題目有兩個(gè):第一,中國的俄語翻譯的草創(chuàng)、發(fā)展、代際傳遞的歷史;第二,北京師范大學(xué)《蘇聯(lián)文學(xué)》雜志的創(chuàng)辦故事。

藍(lán)老師開講,直入中國現(xiàn)代翻譯史的開端——林紓。“俄國文學(xué)在中國的譯介源頭可以溯至20 世紀(jì)初,比如林紓,更早的還可以考證到1900 年前,但是當(dāng)時(shí),真正可以稱為俄國文學(xué)譯者的沒有幾個(gè)人。”藍(lán)老師向我們推薦錢鍾書的論作《林紓的翻譯》,對(duì)錢老的觀點(diǎn)和翻譯論頗為認(rèn)同,正是因?yàn)榱旨偟淖g介里再創(chuàng)作成分較多,所以他并不應(yīng)該被視為真正的“忠實(shí)”翻譯。林紓的譯作更多所起的是“媒”的作用,吸引了眾多讀者去讀外國文學(xué),使國與國之間締結(jié)了“文學(xué)因緣”。

藍(lán)老師言畢林紓,講過錢鍾書的譯學(xué)觀點(diǎn)之后,開始講中國的俄語翻譯發(fā)端。“嚴(yán)格來講,中國正式開始譯介俄國文學(xué),還要從瞿秋白、耿濟(jì)之、孟十還談起。”藍(lán)老師特別強(qiáng)調(diào)了一所名為“俄文專修館”的學(xué)校,瞿、耿、孟三人的譯介之路皆肇始于此。一位曾在該館求學(xué)的老先生告訴他,在該館設(shè)立之前,中國懂俄語的人才極其匱乏,為數(shù)不多的俄國文學(xué)翻譯也大多屬于“譯胡為秦”,也就是其他語種的譯者在翻譯日文、英文、德文等語種時(shí)“順便”譯得。俄文專修館的作用是開創(chuàng)性的,使中國俄國文學(xué)的翻譯真正出現(xiàn)了自己的譯者。

隨后,藍(lán)老師談“孤島”時(shí)期的上海時(shí)代出版社。以該出版社為中心,曾經(jīng)形成了一個(gè)陣容強(qiáng)大的翻譯家群體,包括姜椿芳、戈寶權(quán)、水夫、蔣路、草嬰、孫繩武等譯者。他們直接和俄國人打交道,語言很扎實(shí),主辦了中國第一份蘇俄文學(xué)譯介專刊——《蘇聯(lián)文藝》。藍(lán)老師和其中不少翻譯家都有著多年的交情,令他印象最為深刻的,是前輩譯者們的責(zé)任意識(shí)。這一批譯者往往都是身兼譯者、編輯、作家、社會(huì)活動(dòng)家多種身份于一身,他們選擇了俄蘇文學(xué)的譯介,將自己置身于時(shí)代的激流,追蹤時(shí)代的思想脈搏,力求以自己的文學(xué)翻譯活動(dòng)來推進(jìn)生活的進(jìn)程,找出社會(huì)生活中的重大問題并尋求解答。新中國成立后,這批翻譯家大多在京滬兩地繼續(xù)從事翻譯活動(dòng),成為出版界的中流砥柱,譯作頗豐,藍(lán)老師這一代譯者就讀過他們譯介的很多作品,作為晚輩的我們亦能強(qiáng)烈地感受到中國俄蘇文學(xué)翻譯的代際傳遞。

二

藍(lán)老師這次授課雖在自己家里,態(tài)度卻非常認(rèn)真。很多次,他翻開筆記本檢查自己的講課進(jìn)展,講完一個(gè)話題后就在本子上面畫上一筆,有時(shí)對(duì)照著“授課提綱”就笑了起來:“這個(gè)地方又說多了,咱們繼續(xù)下一個(gè)話題。”為了更好地聽清談話,藍(lán)老師就身體微微傾向我們,用手撐著沙發(fā),側(cè)耳傾聽。時(shí)間久了,藍(lán)老師的夫人羅嘯華老師也有些擔(dān)心他有些吃不消。羅老師說,藍(lán)老師已經(jīng)很久沒有這么長時(shí)間與人交談了。但此時(shí)藍(lán)老師談意正濃,于是片刻休息,略微飲茶后,藍(lán)老師很快地開始了第二個(gè)題目:北京師范大學(xué)《蘇聯(lián)文學(xué)》雜志的創(chuàng)辦背景與創(chuàng)辦故事。

藍(lán)老師回憶,直到1974 年調(diào)入北京師范大學(xué),才真正有時(shí)間安穩(wěn)地坐在書桌前,從事自己喜愛的翻譯和研究工作。接下來幾年,他在學(xué)校的主要任務(wù)就是在蘇聯(lián)文學(xué)研究室參與編譯由該室發(fā)行的內(nèi)參《蘇聯(lián)文學(xué)資料》,跟蹤蘇聯(lián)文化思想界的最新動(dòng)向,每期印四五十份左右,供中央領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門參考。在此期間,藍(lán)老師還翻譯了小說《濱河街公寓》,作為“白皮書”,由人民文學(xué)出版社內(nèi)部出版。

為了獲得大量的繼代增殖培養(yǎng)組培苗,可選擇使用較高濃度的細(xì)胞分裂素和一定濃度的生長素配比,以提高芽體的增殖率并獲得生長良好的芽苗,但在此過程中必須控制好二者間的濃度關(guān)系[7],細(xì)胞分裂素的濃度高于一定程度將會(huì)降低芽苗的質(zhì)量,抑制繼代增殖效果。

20 世紀(jì)70 年代末,萬物復(fù)蘇的年代終于到來。擱筆已久的知識(shí)分子們摩拳擦掌,躍躍欲試,急切地想要為文化事業(yè)做一些貢獻(xiàn)。活躍于三四十年代的翻譯界的老前輩們尚在,50 年代由我國自主培養(yǎng)或是赴蘇留學(xué)的后起之秀們也開始大顯身手。在前所未有的全方位接納外來文化的熱潮中,80 年代中國的俄蘇文學(xué)譯介總量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過20 世紀(jì)的其他任何一個(gè)時(shí)期,中國的俄蘇文學(xué)翻譯極快地迎來自己的繁榮期。

北京師范大學(xué)主辦的《蘇聯(lián)文學(xué)》雜志,就這樣乘著時(shí)代大潮,登上歷史舞臺(tái)。1979 年,在藍(lán)老師所在的蘇聯(lián)文學(xué)研究室的基礎(chǔ)上,國家教委、學(xué)校共同批準(zhǔn)成立蘇聯(lián)文學(xué)研究所,建所成員大多來自北師大中文系(文藝?yán)碚摻萄惺遗c外國文學(xué)教研室)和外語系,級(jí)別上與當(dāng)時(shí)的系平級(jí)。因建制獨(dú)立,研究所不斷發(fā)展壯大,有一大批校內(nèi)外的俄語專家從全國各地被調(diào)入,并很快開始招收研究生。巔峰時(shí)候,研究所有著二十多人的專職科研編制,也是我國歷史上唯一專門從事俄蘇文學(xué)研究的單位。“這時(shí)候,我們覺得要讓更多的同行、讀者看到我們的成果!”提起這段歷史,藍(lán)老師頗為自豪。在藍(lán)老師與程正民等同事的多方統(tǒng)籌、艱苦努力下,1980 年,蘇文所的核心刊物《蘇聯(lián)文學(xué)》正式創(chuàng)刊,刊物大受歡迎,在學(xué)界、讀者界反響極大,創(chuàng)刊當(dāng)年,《蘇聯(lián)文學(xué)》的征訂讀者就突破十萬。

李正榮老師也是在這個(gè)時(shí)候,第一次聽藍(lán)老師講課的。1984 年,李正榮老師還在蘇文所讀碩士,有一門俄羅斯文學(xué)史課,就是由藍(lán)老師擔(dān)綱。在這門課上,藍(lán)老師就曾帶著學(xué)生們討論嚴(yán)復(fù)、林紓和錢鍾書的翻譯觀,討論好友草嬰所譯的《安娜·卡列尼娜》。彼時(shí),藍(lán)老師還正著手翻譯帕斯捷爾納克的小說《日瓦戈醫(yī)生》。

此后十多年,藍(lán)老師一直在《蘇聯(lián)文學(xué)》編輯部負(fù)責(zé)策劃、編校、約稿和譯介工作。這些年的編輯工作讓他明白,編輯的任務(wù)遠(yuǎn)不止外界所想的那種簡單的語法訂正或者錯(cuò)字修改,一個(gè)優(yōu)秀的編輯往往要具有高雅的審美品位和深刻的思想,或許還得是一位文筆不錯(cuò)的作者,甚至能夠成為一名成熟的批評(píng)家。藍(lán)老師回顧這些年曾一同共事過的良師益友,覺得他們身上都有著某種特殊的氣質(zhì),就像好友、人民文學(xué)出版社的老編輯蔣路那樣——“知識(shí)淵博、極其低調(diào)、謙虛和藹,身上總有股鼓舞人向上的力量。”

三

在我們晚輩眼中,藍(lán)老師不同于媒體所宣傳的“俄羅斯文學(xué)點(diǎn)燈者”那般充滿距離感,反倒更像是一位親切的“引路人”,望之儼然,即之也溫。每次李正榮老師帶我們前來拜訪,藍(lán)老師總要關(guān)心“徒孫”們的讀書與研究興趣,把我們的疑惑用幾句話就講得明白曉暢。藍(lán)老師還總是給我們這些剛踏上外國文學(xué)翻譯與研究之路的晚輩送上自己的藏書或者作品,絕不讓我們“空手而歸”,這次也不例外。

藍(lán)老師將好友蔣路的自選集《蔣路文存》贈(zèng)給學(xué)生李正榮,又帶著學(xué)生的幾位弟子,慢步至客廳旁邊的書房,為他們簽名鈐印。將自己頗為得意的譯作《果戈理是怎樣寫作的》送給黃桂林,給劉良辰題贈(zèng)自己多次修訂的譯作《日瓦戈醫(yī)生》,送給研究契訶夫的王碩瑀自己1961 年時(shí)購得的珍貴俄文原版書《同時(shí)代人回憶契訶夫》,為酷愛自己學(xué)術(shù)隨筆集《尋墓者說》的尉然簽名題字……

在李正榮老師的懇切請(qǐng)求下,藍(lán)老師還給我們提出了一些關(guān)于翻譯與寫作方面的建議。藍(lán)老師強(qiáng)調(diào)學(xué)者需要坐冷板凳,需要在落滿灰塵的資料中理出線索,日復(fù)一日地精進(jìn)自己的筆力。當(dāng)年,在國外,為了搜集更加翔實(shí)的寫作資料,他就曾一連數(shù)日待在市立圖書館。可讓他更加認(rèn)同的,是“到民間去”,這有些類似于民俗學(xué)所講的“田野調(diào)查”。藍(lán)老師向我們講起自己在海參崴任教時(shí)的生活。那時(shí),蘇聯(lián)剛解體,混亂和動(dòng)蕩的年代總是充滿了思想的碰撞,一有時(shí)間他總是帶著個(gè)小本出門,在街頭巷尾閑逛,跟各行各業(yè)的俄國人待在一起聊天,遇到聽到不懂的詞語、俗話或者俚語,立即請(qǐng)人寫下來,時(shí)間長了,也積攢了整整一厚本。

這頗有些類似于他最為鐘愛的俄國作家果戈理的格言——“讓大家替我寫作。”各色天然的民間用語是俄羅斯語言最為生動(dòng)的表達(dá),也是俄羅斯人民內(nèi)心世界最為直接的呈現(xiàn),蘊(yùn)含著真正的智慧與秘密。作家可以借此深刻挖掘俄羅斯的民族性并洞察人的內(nèi)在性格,這也是藍(lán)老師翻譯的《果戈理是怎樣寫作的》里想要揭示的這位偉大作家的創(chuàng)作秘密。

其實(shí),憑借著多年的深厚學(xué)養(yǎng)與譯界閱歷,藍(lán)老師完全可以在毫無準(zhǔn)備的情況下與來訪者天馬行空地大談特談上兩三個(gè)小時(shí)。但這次,面對(duì)我們這些年輕的晚輩、文學(xué)愛好者、研究者,藍(lán)老師更愿意采取那種“回到文學(xué)現(xiàn)場(chǎng)”的姿態(tài),用更加精確的文本填補(bǔ)自己因時(shí)間流逝而產(chǎn)生的記憶偏差,從而盡可能準(zhǔn)確地向后輩們講述那些他所親歷的文壇譯事。

“蔣路是我翻譯道路的前輩、引路人、老朋友,我約他給咱們《蘇聯(lián)文學(xué)》寫過加涅特夫人。作為翻譯家,他曾經(jīng)跟我談過很多有價(jià)值的東西。”藍(lán)老師稱故友是一位“學(xué)者型的編輯”,覺得蔣路的經(jīng)歷或許會(huì)給期望以外國文學(xué)為志業(yè)的后輩們一些啟示:蔣路始終覺得,作為外國文學(xué)研究者,除了要熟練地掌握外語,對(duì)世界文化的脈絡(luò)進(jìn)行系統(tǒng)把握,更要對(duì)自身的文化處境有基本判斷,盡一切可能深入地了解本民族的文化,只有在平等且彼此尊重的基礎(chǔ)上,才能實(shí)現(xiàn)真正的“跨文化”對(duì)話。否則,就會(huì)將外國文學(xué)、比較文學(xué)做成了文學(xué)貿(mào)易學(xué)。研究者只能偶爾覓得一些浮于表層的“皮毛之象”,卻始終無法觸及文學(xué)研究的內(nèi)核,終其一生也不過是用漢語詮釋他國研究者的想法,為他人的研究結(jié)論做注腳,永遠(yuǎn)也不可能產(chǎn)生屬于本民族的、屬于研究者本人的真知灼見。“蔣路想將歐洲文化的精華引入中國,并把出版事業(yè)當(dāng)成實(shí)現(xiàn)自己這一目標(biāo)的手段。”藍(lán)老師回憶起與好友的諸多舊事,那時(shí),編輯和譯者之間的關(guān)系十分純粹,只談學(xué)問,不問利害,君子之交淡如水,兩人亦然。

年屆九旬的藍(lán)老師坐在書房,側(cè)倚著高腳椅,回首往昔,時(shí)光洪流席卷了往事,但是,藍(lán)老師的講述就像他翻譯的《捍衛(wèi)記憶》一樣,為我們晚輩復(fù)盤了歷史。