京城河畔讀河事

京根兒

與北京行政副中心為伴的城市綠心公園用它充滿生機的色彩迎接著八方來客,與它結緣還是在去年11月,當時因為寒冬而帶來的單調色彩和我忐忑的心情形成了莫名吻合。公園里充滿書香的中國書店,以及溫暖的閱讀空間和熱情的讀者猛然調動了我的情緒,最初還“刮著白毛風”,此時卻“春風和暢”……《咂摸大運河》系列分享課首次與大家見面的記憶如今仍歷歷在目,也正是在我與讀者對大運河的共同“咂摸”之中,將這京城的“河之緣”引入得越來越深。

說來有趣,授課的所在地城市綠心公園便是一處與京城之水,有著不解之緣的地界。曾經的化工大廠,如今伴隨城市腳步化身民之享民之樂的城市森林公園,與運河相伴相守,訴說著城市的歷史,映照著北京的發展,更承載著諸多與水有關的科技元素。

這綠心之內的確有一顆不簡單的“心臟”,園區里借助地源熱泵與光伏發電技術,為空調系統提供動能,成為了咱北京第一座“近零碳公園”,而園區內的五座大型蓄澇區,平日里作為景觀,關鍵時刻便有了大用場,加之運河故道、雨水花園、植草溝等多種措施相結合的滲透型小“海綿”,共同組成了一塊可做到91.7%的雨水得到吸收,達到“50年一遇洪水不外排”的大海綿。這樣一個以水為文章的綠色海綿在起到消納作用的同時,也突出了利用價值,通過補給再生水,園內水系可以實現四季不斷流。

正是在這樣一個充滿水文化與水科技的綠色海綿守護下,我與中國書店、讀者們與水結緣,我們在這里每月共享光陰,閱讀“河事”……

從苦海幽州到因水而興

第一次課講得略帶緊張,但讀者卻表現出了極大的寬容,課后一位先生特意找到我,分享了他與北京之水的緣分。作為外地到北京奮斗的一員,通州成為了他職業圓夢的“啟航”地,這里水文化眾多,與水有關的故事也不少,在他眼中,北京的水面越來越寬了,北京的水景越來越美了。

確實如此,北京這座城市與水的緣分確實不淺,甚至可以說,這座城市水的發展在一個側面展現出了光陰的腳步,在其中更有著一場“翻身仗”一般的涅槃。

根據古文獻記載,北京東南以至海邊,多為澤國,北部則由連綿不絕的群山所占據,所以只有山前的平原,一方面地勢較高,另一方面較為平坦適合種植農作物。正是因為這樣一個特殊的地形,使得北京的地下水含鹽度大,也就是咱們通常所說的鹽堿地,水不好喝,還多少帶著點苦澀,于是便有了“苦海幽州”之名。

這可不是我瞎說,如今咱京南很多地方有不少地名都帶著個“垡”字,如榆垡、垡頭、大松垡等等,這些其實正源自古人為了在耕作時降低鹽堿度的做法。

雖然水不好喝,糧食不好種,但北京的軍事地位卻非常重要,作為中原王朝的邊塞重鎮,駐扎大量軍隊成為了必然。兵馬未動,糧草先行!這也推動了北京城水之緣的不斷加深。

早在秦代,為了防止匈奴入侵,大批軍隊便成為了這里的特殊“居民”,當年為了解決吃飯問題,人們打通山東半島與天津的運糧水路,通過“北河”將糧草運至北京。同樣是出于軍事目的考慮,東漢劉秀派大將王霸來到北京擔任上谷太守,基本是現在的延慶一帶,相傳當時的“溫水”派上了極大的用場,擔任起了運河的作用,雖然現在對于“溫水”的具體位置有所爭議,但按照地理推測,很有可能便是著名的“溫榆河”。

隋唐時期,北京之水的作用得到了提升,這也是伴隨城市地位的提升而來的。當時,咱們的“幽州”不單是中原守衛邊疆的重地,也因為水系、水路的發展提升了城市的功能性。當時隋煬帝征討高麗,通過永濟渠向遼東輸送兵馬糧草,而幽州恰恰成為了中轉基地,可以想象原來只作為單純“接收”的功能,又兼具起了“儲備”與“輸出”的作用。梁啟超在《中國地理大勢論》中寫道:“自隋煬浚運河以連貫之,而兩河之下游,遂別開交通之路。夫交通之便與不便,實一國政治上變遷之最大原因也。”您瞅瞅,這水之發展牽動的可是一國之運,北京也在這“水運”之中迎來了命運的高光……

日后,北京與水的緣分故事還有很多,不少都是大家伙耳熟能詳的,如通惠河的開鑿、無定河化身永定河,不少借助北京之水誕生的皇家園林,等等。在這些與水有關的故事中,幾位小讀者激發了我對于北京之水的更深思考。

逆流而上巧調度

分享會中除了成年讀者外,還有不少可愛的小讀者,每次大家都會特殊照顧他們,把前幾排作為孩子們的專座。“小猴子”是我對一位小讀者的愛稱,第一次見面時他主動向我打招呼,展現出了他“社牛”的本領,也就是從那時我倆發現我們擁有同一個屬相。第二次見面時,“小猴子”對于課中的一些問題展現出了更多好奇,讓我一一解答。經常坐在前排的還有位“熟人”,雖然不知道他的姓名,但這個獨立的大男孩則用他的知識儲備折服了我。講述節氣時,這個七八歲的孩子有時會主動接話,準確地說出節氣特點等,在一些歷史典故話題里,他也會與我展現出不少共鳴。

孩子們的熱情讓我驚嘆,更讓我想方設法將分享課打造成大家聽得懂、能接受,屬于更多人、更多年齡段的課程。

那是一張“水位圖”,那是一組橋的照片與遺跡影像,那是一連串的問題與思考……船閘的作用除了阻攔水流還有沒有其他功能?攜帶無數“寶貝”的船只,是如何從水位較低的地方到達較高的地方的?這北京“河事”里究竟蘊含了多少古人的智慧?

讓我們將視野聚焦到北京中軸線上的一座古橋上,緊鄰如今“古建網紅”鼓樓的萬寧橋雖然早已告別了曾經橋下的“船流”,但仍舊未能擺脫如今的“車流”。很多人知道這座橋是北京中軸線與大運河文化線的交匯,在諸多媒體上也多次訴說這里的水獸與它“后門橋”“澄清上閘”的名字,但很少有人提及它還是北京的另外一座“天橋”——天子之橋。

提及這位“天子”,同樣與北京之水有著不解之緣,他便是馬背上的英雄忽必烈。雖然這位來自蒙古大草原的英雄童年并沒有接觸過太多的大江大河,甚至將北京城不大的水面就稱之為“海”,但絲毫阻止不了他對京城之水的開拓與利用。

據說正是郭守敬在疏通京城河道,盤活諸多水系后,忽必烈站在這座橋上,看著河面上“舳艫蔽水”的繁華,懷著“通暢南北,惠濟天下”的暢快心情,“通惠河”之名才就此誕生。而這橋又因重要的地理位置,成為了忽必烈北上多倫回老家探親避暑,南歸入都繼續職掌大都事務的必經之地,一邊是“草長鶯飛”,一邊是“黎民百姓”,您說這橋能不是“天橋”嗎?

提起這逆流而上的“科技”,不得不說到此橋的另外一個名字“澄清上閘”,以及它另外兩個兄弟的“狠活”。

有“上閘”必有中與下,讓我們順著萬寧橋之水往東漂流,就在如今的平安大道近旁便是東不壓橋的所在。這里曾經一度因為城市規劃需求,老河道之上被加上了蓋板,現在一條新的景觀河道重現了歷史,又讓人們的視野得以穿越歷史。這東不壓橋遺址旁殘破的“功德碑”記載著這里曾經諸多商鋪居民一同建橋修橋的歷史,也道出了橋下有閘的記憶,那便是澄清中閘的家。就在2014年,玉河古河道二期保護工程過程中,澄清中閘的東南方,澄清下閘得以與世人謀面。通過發掘位置不難發現,之前提到的澄清上閘一直露出地面,后面發掘的澄清中閘與地面很近,而最后發現的澄清下閘則距離地面足有六七米深。這樣的水位差,古人是如何做到逆流而行最終到達積水潭碼頭的呢?聰明的古人通過上中下三閘的開合,進行注水與放水工作,這樣便帶來了局部的“水位升降”作用,船只如坐轎子一般,節節升高,暢通無阻。

北京之水便是這樣蘊藏著無盡的智慧,也存儲了這方水土之人的生活情感,溝通了各地文化,交融雜糅著城市與城市的元素。

京城舊憶隨水來

與讀者楊先生兩口子的緣分同樣來自一次分享會,因為當時所講述的主題除了大運河,還有北京的風土人情。課后他們兩口子找到我,原來我們還是曾經護國寺的老街坊,倆人喜歡我的京味口音,更喜歡身邊的故事與身邊的歷史。

是啊,在這座城市里,相信有太多人在沒有走入課堂、拿起書本前,所接觸的歷史都是擦肩而過的紅墻金瓦,或許也會與接頭巷尾的舊憶童趣有關,北京這座城市是用歷史浸泡過的,生活在這里的人們心中都會有諸多與歷史有關的記憶片段。甚至如這故宮、天壇、國子監的青磚,厚重中蘊含著一段隨河而來的城市記憶。

相信有不少人的童年與一面帶有特殊弧度的墻有關,天壇、地壇、日壇、社稷壇……在主要祭祀場所,圍墻均是以圓形設計,正中則以凸起的方形祭壇為“聚焦”,正迎合了“天圓地方”之說。聊起童年,與這祭祀或許沒有太大關系,但與“借墻聊天”的童趣直接有關,兩個人距離數米,側身貼墻,半邊臉努力與墻“親密接觸”,正在這私語之下,聲音不費太大力氣,如打電話一般傳入對方耳中,簡直是童年記憶中與中國古建的重要童樂經歷之一。

然而,因為這圍墻多以紅粉修飾,所以在那盡情的童樂之后,難免染得一身“紅袍”,也便勢必會招來家長的一頓責罵,不過還會有人“記吃不記打”,下回照樣以這“土電話”作為游戲重點。

這種情況在天壇公園的回音壁就不會出現,因為那里根本就是本色上演,磨磚對縫的圍墻不上一點漆粉,光滑的壁面讓傳音的效果更佳。行家解釋,北京古建中的不少材料均是隨河而來,這些質地堅硬、做工精良的青磚正來自遙遠的山東臨清。

康熙時客居臨清的江南文士袁啟旭曾賦詩吟詠燒磚情形:“秋槐月落銀河曉,清淵土里飛枯草。劫灰助盡林泉空,官窯萬垛青煙裊。”

這些遠在山東的青磚之所以能成為京城特供,首先是因為其制作工藝選擇河中的淤積土壤,這些土壤在一定程度上是自然的造化,經過無數次沉淀淘洗,細膩、雜質少,且黏性大,被稱為“蓮花土”。這些“蓮花土”在曬干之后,碾碎反復過篩,一層層篩出最為細膩的原料,在經過濾水、沉泥等工序,反復踩勻,得以成為磚坯。據說一個再好的工匠一天也只能做出400塊磚坯,可想而知一座北京城的工程建設,得需要多少工匠的參與。

這些臨清磚得以平安進京,還要仰仗大運河的加持,因為臨清與運河相伴,為運輸提供了便利。

此外,著名的通州三寶之一的萬通醬園,也與這北京之水有著直接關系。北京人愛吃醬菜、醬豆腐、臭豆腐是地方特點,萬通醬園的醬豆腐遠近聞名,因為是守著大運河的營生,不單本地食客喜歡,還迎來了外地食客的選購,從通州就近買上一罐萬通醬園的醬豆腐帶回百里之外的老家,也算是不錯的選擇。據統計,萬通醬園1956年公私合營時,大小醬缸達到780口,從業人員有 35人,到了腌菜旺季還要雇用臨時工,可見其生產規模之大。

其實,這些醬豆腐并非土生土長的“北京土著”,而是與上面那些臨清磚一樣,也經歷了一番水路之旅,它們的老家是更加遙遠的浙江紹興。當時有一家“惟和腐乳廠”所制作的醬豆腐坯料成為了萬通醬園的供貨方,這里的坯料依據大小不同被分為太方、大方、門丁三種,萬通采購的是太方塊。這些半成品被盛放在壇子中,乘船入京等待它們的再次蛻變。

據資料,在買賣最為興隆之時,萬通醬園每年要來回四次通過水路“進貨”,每船500壇,每壇100塊。這些半成品坯子到達北京后,依據京人口味再次加料調味,并封壇一年后,讓坯子與調料充分融合,才能登上食客餐桌。

水之密碼載光陰

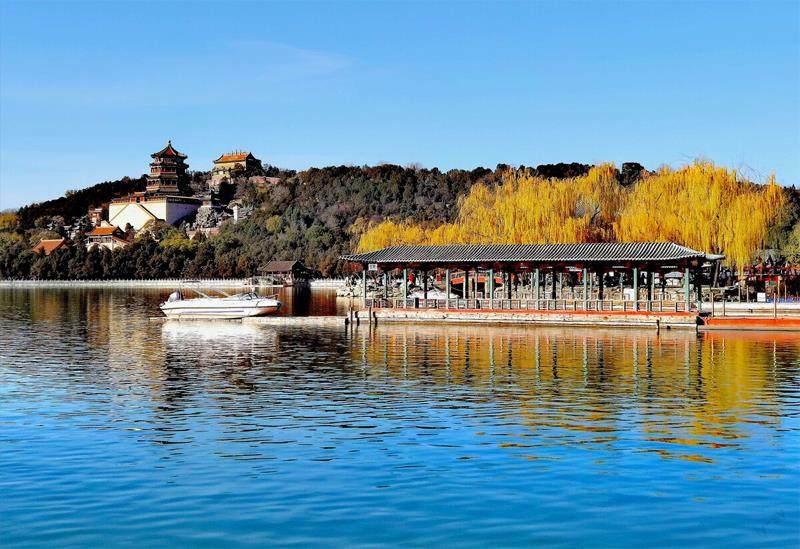

可以說,伴隨著對北京“河事”的了解越深,也會有不少新的理解新的發現,這些發現不單被轉化到我的創作中,也有不少是第一時間與讀者分享的,昆明湖與乾隆皇帝的淵源便是一例。

曾幾何時,頤和園的營建,總是被冠以因乾隆皇帝的“玩心太盛”而起,殊不知,這諸多水景中還蘊藏著一代“文青”皇帝的運籌。

首先,叫慣了昆明湖之名,但淵源很少有人考證。這事還得從漢武帝平叛昆明說起,當時因為吃了兵將不善水戰的虧,所以便在西安挖了個人工湖操練水軍,特地取名“昆明池”,最后一雪前恥,打得昆明部落一敗涂地。無獨有偶,乾隆皇帝在四川西部的金川之亂中吃了同樣的虧,所以效仿先賢,借助天然湖泊進行人工改造,操練水兵,命名昆明湖。由此可見,如今的這方水域并非純娛樂之用。

更重要的作用其實還有,當時京城多年受到旱澇災害的雙重打擊,歷代皇家均把昆明湖這片水域作為解決方案之一。乾隆皇帝索性對其進行了“科技化”“持久化”“結構化”的改造!

為了讓京城的這一“大水盆”更好地敞開胸懷,改造工程先從“疏”與“蓄”入手。曾經的昆明湖猶如斜放的水盆,蓄水有限。通過改造,將這“水盆”端平,增加儲備量,擴大了三分之二的水域面積。挖出來的土方又得到了合理利用,化身園內景觀及筑起堤岸。如今,萬壽山半山腰的《萬壽山昆明湖記》便記載了這一浩大工程。

在做好蓄水工作的同時,乾隆并沒有忽視“調”字。

首先,西堤的旖旎風光盡人皆知,而堤上的6座亭橋不單設計精巧,它們的另一作用則是貫通東西兩湖,調節蓄水量的作用。此外,頤和園昆明湖西北角的玉帶橋位置其實是昆明湖最大的進水口,東南角的秀漪橋則是輸送水流入京的重要通道。從這一進一出不難看出,乾隆皇帝的目的是想讓這一汪碧波成為京城人民家中的“水缸”。

有人會問,“風雨莫測”!如果遇到汛情怎么處理?就在東岸大堤北端文昌閣的南面,細心的游客可以發現一座古閘,它的名字叫二龍閘。每逢暴雨洪水襲來,二龍閘便會提閘泄洪,在頤和園西北角下還有兩個泄水門,水從這里還可以經過北長河流入清河,這一水路繞過京城城區,直接流入北運河與海河。您看看,簡單的昆明湖藏了多少乾隆爺的小心思?我們今人因為頤和園對于這位才子皇上又有多少誤解?

小讀者貝貝剛上幼兒園,他對于北京與北京的水并不熟悉,但他居然認真地聽我講述了幾十分鐘的課程,而后一塊甜蜜的鮮花餅成為了他給我的禮物。關于北京的“河事”還有很多,與水相關的故事說不完道不盡,伴隨著那書香繚繞,將會有越來越多的人通過閱讀、通過交流,將水的故事一一傳播。貝貝會不會長大以后,也會和更多人談起這座城市,聊起這座城市的水呢?