生生不息的琉璃河

張歆

琉璃河歷史悠久,發源于京西房山西境的百花山西麓,經霞云嶺、佛子莊、河北莊、磁家務,沿西山諸泉到坨里流出山谷,匯集成河,又至涿州東北碼頭鎮注入拒馬河。這樣一條長達129公里的河流不僅滋養了流域內的土地,還為行船和漕運提供了得天獨厚的運輸條件。兩岸風景秀麗,吸引著文人墨客前去觀賞游玩,如1933年發表在《藝林月刊》上的《琉璃河至上方山道中》描述河流盛景:“琉璃河畔曉停車,小憩聊尋賣餅家。徑狹馴駝知讓道,年豐村女喜簪花。苔多轉恐溪將涸,寺遠還教樹半遮。斜日未沉楓欲赭,上方高處是紅霞。”

一、歷史上的琉璃河

歷史上的琉璃河又稱劉李河,據《光緒順天府志》所載:“四十里琉璃河鎮,亦名劉李河,又曰燕古店,把總駐焉,有鋪。”“琉璃河,即古圣水。”其中的“四十里”指的是琉璃河距離良鄉城的距離,“把總”系管理河道的官員。所謂“圣水”,即大石河,隋朝時期因為此河流經防山窒息,遂改稱為“防水”,唐代時復稱為“圣水”,五代因其水流清澈,水底石子清晰可見,故名“石子河”,金代又改名為“龍泉河”,民國時期改稱“大石河”。據《隋圖經》載:“防水在良鄉界,在今房山區北,亦謂之龍泉河。”《清史稿》載:“龍泉河,古防水,二源,出西北大安山,東南流,曰盧河。有沙河,環城,合壩兒河注之,是為琉璃河。”

《日下舊聞考》記載“琉璃河原出房山縣西北,東南經良鄉縣西南,又東南經涿州東,又南入保定府新城縣界,即古圣水也”。又載:“琉璃河原出房山西北黑龍潭及孔水洞,俗名蘆村河,入良鄉縣始名琉璃河。范成大集中之劉李河,宋敏求入蕃錄謂之六里河。圣水即今琉璃河。金史謂之劉李河,又作留李。名稱互異,其實一水也。琉璃河在涿州北三十里,水極清泚,茂林環之,尤多鴛鴦,千百成群。”上面提到“黑龍潭”和“孔水洞”皆為房山盛景,據《房山縣志》載,“黑龍潭”左右皆山,下臨絕澗,潭南是黑龍關村。村南一側山崖上尚存一段古關城墻舊址,建于唐朝末年。潭的北側是懸崖峭壁,崖下平臺上有一座龍王廟,潭水從廟前流過。“孔水洞”古稱“龍泉”,是一處自然形成于奧陶紀的巨大溶洞和地下暗河。有“湛湛秋波,沉半江之桂月。清冷滑甘,可引為曲折之渠次”的描述。北魏酈道元《水經注·圣水》記載:“傍水入穴,三里有余,穴分為二。一穴殊小,西北出,不知趣詣。一穴西南出,入穴經五六日方還,又不測窮深。其水夏冷冬溫,春秋有白魚出穴,數日而返,人有采捕食者,美珍常味,蓋亦丙穴嘉魚之類也。是水東北流入圣水。”

除“圣水”外,琉璃河還有“燕水”“圣聚”之稱。據歷史考證,此河位處西周燕國始封地。《天府廣記·形勝》記載:“幽燕自昔稱雄,左環滄海,右擁太行,南襟河濟,北枕居庸。蘇秦所謂天府百二之國,杜牧所謂王不得不可為王之地……”琉璃河之水流經燕山山谷并匯聚到燕國都城之下,因此,人們把琉璃河稱為“燕水”。而“圣聚”之稱,即指古圣水匯聚于此。

琉璃河發源于房山西部山谷,系海河流域大清河水系北拒馬河支流,水量充沛,每逢夏季,山洪暴發,河流泛濫。春秋季節,河流水勢平緩,游人可泛舟于此,欣賞美景。遼代以后,隨著漕運的發展,琉璃河成為溝通京津的一條水上通道,其流域內也陸續形成繁華的商業集鎮和水陸碼頭。

二、依水而建的琉璃河鎮

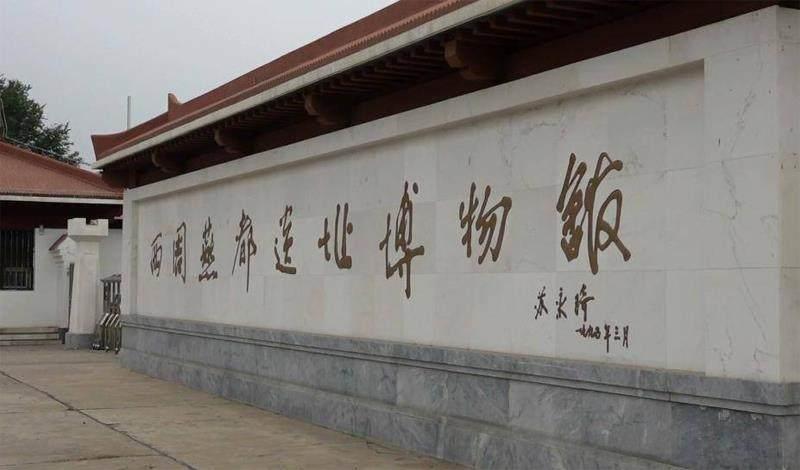

傳說五帝時期的顓頊曾到“幽陵”祭祀。夏商時期,古燕國在董家林、黃土坡一帶建立。西周時期,燕國日益強大,都城設立在今琉璃河鎮董家林古城。戰國時期,琉璃河一帶成為燕國中都屬地。《太平寰宇記》載:“良鄉燕為中都縣。”秦朝時期,燕國域內設置廣陽郡,此時的琉璃河一帶歸良鄉管轄。在此后的朝代中,古燕之地,隨著朝代的更迭,區劃不斷變化。

依水而建的琉璃河鎮位于房山區東南,南與河北省涿州市接壤,北與竇店鎮為鄰,東與交道鎮、東南召鎮交界,西與石樓鎮、韓村河鎮接壤。琉璃河鎮因河而興,依靠琉璃河流域肥沃的土地發展了農牧業和果樹栽培行業,同時也因其便利的交通成為貿易往來的集散之地。隨著公路、鐵路的修建,琉璃河失去水運碼頭的優勢后,人口、經濟、社會的流動性較之以往都有所降低,但業已形成的文化網絡和信仰場域并未隨著社會、經濟的變動而消失,琉璃河流域中存續的民俗文化并非靜止呈現,而是始終以活態傳承的方式棲身于民眾的生產生活中。如琉璃河鎮域內很多村落的命名、來歷均與琉璃河有著千絲萬縷的關系。以萬里村為例,原名為“灣里村”,即指此處一段彎曲河道;南洛、北洛村則取名自當地對“澇”的特殊讀音,這兩個村子地勢低洼,十年九澇,故得名。再如務滋村因其與小清河較近而得名,小清河在此地設有碼頭,漕運的繁榮帶來商業的發達,因此命名。還有以傳說故事命名的董家林村,明代萬歷年間,有董林城,后一度稱為等駕林,還有一種說法是康熙巡幸良鄉弘恩寺的時候,隨侍的人員到村外密林中等候,其后移為村名。

琉璃河的流動造就了“流域”空間,人們依賴于運河形成聚落,漕運的興盛和商品經濟的發展更是帶動了文化的興盛,河流泛濫帶給人們的創傷記憶也進入了民間文學文本,以期“消解”或表達民眾的“創傷體驗”。以韓營坐腔戲為例,坐腔戲,是中國傳統戲劇發展的“種子戲”之一,演出時對人數、場地、舞臺、服裝等均沒有特殊要求,只需簡單地演唱和伴奏。琉璃河鎮韓營村的坐腔戲興起于1939年,那一年永定河泛濫,西岸南蔡(今涿州市)段決堤,在經過了近半個月的抗洪后,決口的危險得以化解。人們在金門閘搭上戲臺,請了天津、保定的梆子劇團唱了6天的大戲,這給當地的群眾留下了極為深刻的印象。此后,一些村民嘴里就開始哼唱戲腔,這不僅是在農閑時節的休息,還是一種幸福生活的美好向往。1940年,在韓營村村長唐懷的組織下,第一出坐腔戲《三疑記》在年三十晚上為村民們帶來了有別于洪水肆虐之后幸免于難感受的溫馨記憶。自此,演唱坐腔戲的傳統被一直延續下來,成為當地獨特的地域文化。

三、“四大鳴山”與琉璃河橋

琉璃河地區流傳著“四大鳴山”的故事,在琉璃河老公廟門通往琉璃河古橋的中間地帶有一座拱形的一孔漢白玉石橋,在橋的南北兩頭,分別有兩塊太湖石,石高約2.5米,寬約1.5米,通體黑黃灰雜色,石上的蜂窩麻眼縱橫交錯。傳說這四塊石頭是八仙中的韓湘子準備獻給皇上的,他看到這橋雕刻精美,便將石頭贈與此橋,發水的時候,石頭就會發出一種很好聽的聲音,清脆悠揚,很像鐘聲,傳得很遠,所以人們稱其為“四大鳴山”。還有一說稱這四塊巨石是魯班修筑趙州橋的下腳料,由張果老和柴王爺在一夜之間運到此處。所以琉璃河人都會唱《小放牛》里“趙州橋是什么人修,玉石欄桿是什么人留,什么人騎驢橋上走,什么人推車軋了一道溝……”如今此橋已蕩然無存,四塊鳴石有三塊不知去向,其中一塊被埋入公路下面充當基石。與四大鳴山相關的還有一則風物傳說《“鳴山”奔波》,其中提到四塊巨石相助百姓的故事,民眾對超越日常生活的樸素愿望轉化成奇思妙想,平淡無奇的石頭被賦予了神異的功能。民間傳說所攜帶的歷史記憶和個體經驗仍在默默涌動。

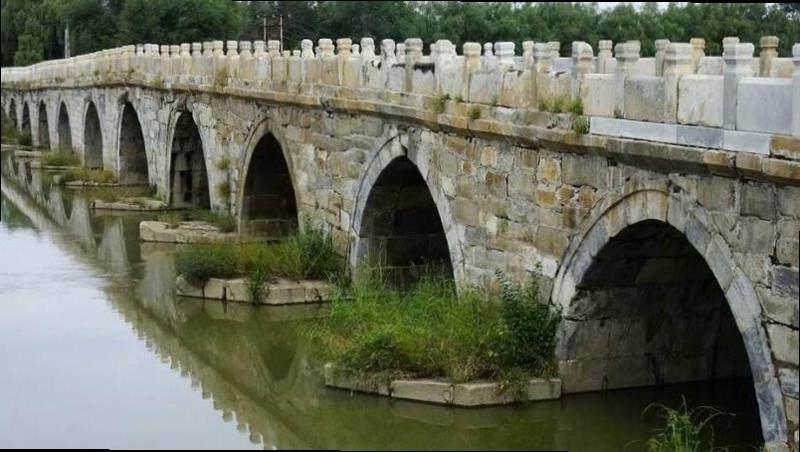

上文提到的“琉璃河橋”,始建于明嘉靖十八年(1539年),在嘉靖二十五(1546年)年修建完成,此橋建成后,雖然便利了南北交通,但因選址地勢偏低,每年一到汛期,洪水漫溢,交通依舊受阻。明世宗時期,此橋的兩端增筑路堤2000米,堤寬19.8米,高近4米。路堤與石橋連為一體,使琉璃河變為南北通途。琉璃河橋三孔拱券的券臉上雕有豁鼻瞠目、栩栩如生的吸水獸,起到分流的作用。

琉璃河橋為“良鄉八景”之第一景,“燕谷長橋”即指此橋,它的長度僅次于盧溝橋,是中國橋梁史和明代京城南方之交通的重要實物資料。琉璃河橋全長170米,寬11米,高8米余,共11孔拱券。橋體用巨大的塊石砌筑而成,氣勢恢宏。關于此橋的修建,當地還流傳著一個“鐵帽將軍”堵泉眼的故事。工匠們在修建石橋的時候,河中有一水流湍急的泉眼,十分影響橋基的挖掘。這時,聽說有一壯士架橋技術高超,于是請他來設法堵住泉眼,壯士讓工匠們準備了一口大鐵鍋,將鐵鍋扣在泉眼之上,泉水果然不再外涌,人們為了紀念這位壯士,給他起了一個“鐵帽將軍”綽號。另有一說這個用鐵鍋堵泉眼的人是一個白胡子老頭,是神匠“魯班”。琉璃河地區的橋梁傳說以琉璃河橋為中心點,魯班、韓湘子、張果老、柴王爺等神仙“在地化”之后的神異事跡成為地域傳說體系的重要組成部分,民間敘事與地方風物的“共生”維系著民眾的歷史記憶,對地域文化和村落共同體的凝聚起到極為重要的作用。

琉璃河地區歷史悠久,古跡眾多,漕運的興盛也使此地成為很多文人墨客游歷山海湖海時的必經之地,“官柳兩行”“輪蹄絡繹”“商賈沖繁”“帆飛篷轉”的地方風光,在文人的詩作中被視為超越世俗的存在。如“若有桃花逐流水,漁人疑到武陵源”“綠蔭深處宜攜酒,閑數清溪賈客舟”;他們感嘆于琉璃河的汪洋壯闊,發出“一水東南去,汪洋壯大觀”“燕南三百里,勝跡古桑乾”“萬國梯航歸孔路,千秋砥柱峙中流”的感嘆;他們亦有感于歷史的無情,借文字來追憶古今,如“白發蒼顏老侍臣,又隨豹尾踏芳塵。琉璃河畔毿毿柳,應識三朝扈蹕人”。琉璃河在流動中帶來了商賈的通行,文化的交流,建構了超越地域的文化認同,顯示出中華民族強大的凝聚力與向心力。

張歆(廊坊師范學院文學院 講師)