隱性知識共享對知識型員工越軌創新的影響機制研究

周燕 錢慧池 王楠

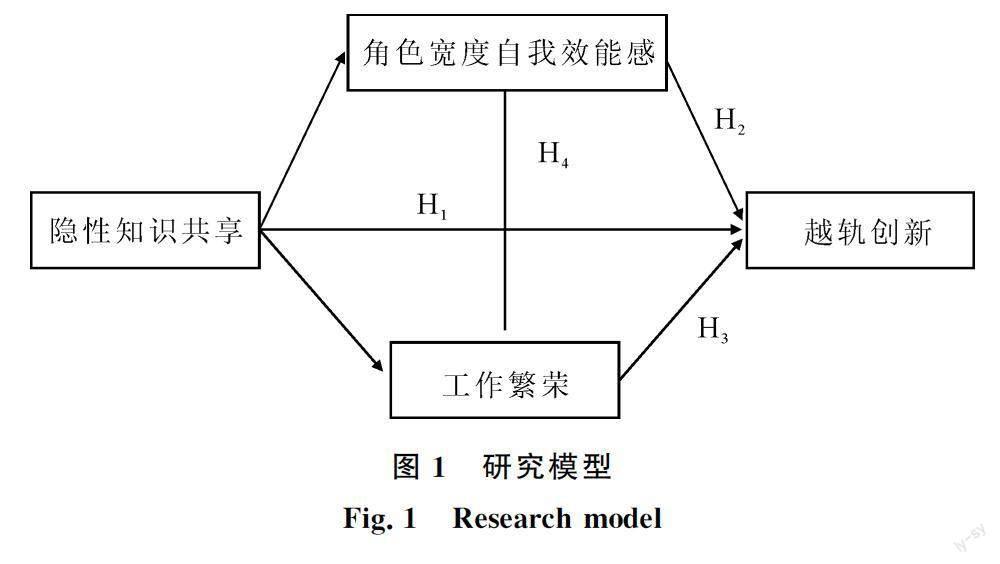

摘 要:在知識經濟和創新經濟不斷發展的時代背景下,企業面臨內外環境變革的雙重壓力,如何建立一套科學有效的知識管理機制成為企業創新發展的關鍵。隱性知識是影響企業知識演進的關鍵基礎,知識型員工是企業知識文化的載體和創新升級的源泉,具有強烈的內在激勵響應動機,越軌創新則是員工在內在積極心理動機驅動下產生的主動創新行為,因此,研究隱性知識共享是否以及如何促進知識型員工越軌創新是值得現代管理者關注的重點問題。運用社會認知理論,結合“認知—動機—行為”傳導機制,探討隱性知識共享、角色寬度自我效能、工作繁榮與越軌創新的作用邊界,采用層次回歸分析、Bootstrap法,基于494份知識型員工問卷數據進行實證檢驗。研究發現:隱性知識共享正向影響知識型員工越軌創新;角色寬度自我效能感與工作繁榮在二者內在影響機制中發揮中介作用;角色寬度自我效能和工作繁榮在隱性知識共享與越軌創新之間發揮鏈式中介作用。

關鍵詞:隱性知識共享;工作繁榮;角色寬度自我效能感;越軌創新;知識型員工

DOI:10.6049/kjjbydc.2022080691

中圖分類號:F272.92

文獻標識碼:A

文章編號:1001-7348(2023)11-0151-10

0 引言

面對動蕩變化的經濟環境,創新成為組織取得核心競爭優勢的制勝法寶。員工創新往往面臨企業資源結構性緊張的情況,有限理性原則導致組織無法確保選出最優方案,而部分員工會選擇堅定創新信念,采取非正式途徑繼續實施創新計劃,建設性目標和不合法手段的雙重屬性賦予越軌創新獨特的管理意義[1]。越軌創新提供了一個路徑,平衡解決創新研究領域困擾理論界和實務界的“規范”與“自主”之間的難題。

相關研究表明,越軌創新是當代企業尋求創新突破的重要途徑之一,在科技企業研發部門更為普遍。高創造力自我效能和高前攝性人格等[2],差序式領導和變革型領導等領導風格[3],以及規范管理流程都顯著正向影響員工越軌創新意愿[4]。隨著越軌創新不斷涌現并成為企業獲取創新優勢的關鍵途徑,企業一定程度上需要員工整合各種資源積極開展越軌創新。有研究發現,知識共享能夠顯著提高創新績效[5],而國內外對如何利用知識資源打破越軌創新悖論的關注不足,因此,有必要對知識共享能否促進知識型員工越軌創新進行探討。

管理大師德魯克(1994)指出,知識生產要素是企業創新升級的關鍵。掌握知識資源的知識型員工是企業實現創新制勝的主要力量,而驅動知識型員工主動創新的動力是內在報酬[6]。企業知識理論體系的關鍵基礎是隱性知識[7],目前關于隱性知識共享的研究主要關注積極心理特質,例如員工創新自我效能感、組織認同感可以提升知識共享意愿[8],但關于隱性知識共享影響員工越軌創新的研究較少,且鮮有研究從心理認知動機視角對此進行深入探究。研究證實,隱性知識共享有利于提升個人和團隊創新績效[9],獲得知識資源支持能夠激發員工越軌創新動機[10]。因此,隱性知識共享能夠有效預測組織創新,促使組織產生創新型知識資源。根據社會認知理論,對社會信息的解讀能夠塑造個體認知結構。員工分享隱性知識能夠獲得內在心理資源和外在人際資源,同時,隱性知識共享與越軌創新具有相似的隱秘性特質,因此,熱衷于分享隱性知識的員工在擁有足夠資源的基礎上,出于對自身和組織雙重利益的考慮,傾向于秘密堅持越軌創新,通過非正式途徑實現目標。

中國文化理念強調合作共贏,倡導員工互幫互助實現企業目標,充分發揮集體主義的力量。員工通過分享將隱性知識轉化成流動的技術資源,調動集體的知識創新熱情,促進隱性知識轉化。知識型員工在分享隱性知識過程中不斷感知到高價值認同和高質量人際關系,逐步形成積極的工作心態,培育高水平的積極心理資源。積極的心理資源能夠強化員工的建設性動機[11],促使員工產生對組織的責任感和認同感,主動承擔更多的角色外責任,收獲高價值感的內在報酬。角色寬度自我效能是指自我感知的范圍更寬泛的角色勝任力,隱性知識共享促使員工有動力突破角色限制的自我認知,有信心控制主動創新的未知結果,因此,具有角色寬度自我效能的員工傾向于主動實施越軌創新行為。同時,分享隱性知識的積極心態可以有效提升員工整體工作狀態,一方面員工保持不斷交換和轉化新知識的學習節奏,另一方面員工保持不斷進步與上升的職場節奏,使得員工呈現充滿活力的工作狀態,即激活員工的工作繁榮感,使得員工傾向于培育并保存更多創新資源[12]。因此,具備高工作繁榮的員工更可能選擇越軌創新。角色寬度自我效能體現員工主動性認知,工作繁榮體現員工積極心態,兩者間聯系機制是引發員工創新行為的重要動因,因而有必要對隱性知識共享如何突破越軌創新的悖論困境進行深入研究。

綜上,本文基于社會認知理論,引入積極心理學中角色寬度自我效能和工作繁榮,探討隱性知識共享影響員工越軌創新的作用機制,可以豐富相關理論研究框架,幫助企業更好地實施知識管理和創新變革。

1 理論基礎與研究假設

1.1 隱性知識共享與越軌創新

Bock等[13]研究指出,隱性知識相比顯性知識的顯著不同點在于其隱藏屬性,隱性知識隱藏于個體和組織的認知、文化、行為和經驗等,很難用書面語言表達。隱性知識自身具有的特殊性導致其在群體范圍內進行轉移和融合具有一定難度,只有通過不斷的溝通和互動才能有效促進隱性知識傳播與反饋,因此,激勵員工積極共享隱性知識具有重要的實踐價值[14,15]。隱性知識共享的價值在于員工通過分享個人經驗、技能實現互惠合作,在合作共贏中優化創新流程、實現突破式創新[16]。因此,隱性知識共享是企業構建核心競爭力和實現可持續發展的關鍵,也是實現企業知識價值最大化的重要途徑。組織中的隱性知識絕大部分儲存于員工的頭腦經驗和心理認知中,而隱性知識顯性化需要消耗員工精力和時間,且轉化過程并非簡單的線性流程,因此,主動奉獻私人知識經驗的員工較少,導致組織內部知識流轉和交融停留在理論層面,缺乏有效的實際進展[17,18]。

Taylor等[19]的研究表明,創新型組織文化可以有效提升知識共享效率,知識共享交流能夠促進新知識變革和創造,新知識的出現又反向推進創新成果應用和擴散,最大程度收獲高價值的創新收益。根據社會認知理論,個體、行為和環境間復雜作用影響員工認知結構,環境刺激會改變員工心理認知和行為動機。在信息交換和情感交流的刺激下,分享隱性知識的員工會進一步提高溝通效率,啟發創新思維。知識共享會加速知識在群體中的流動,知識資源快速流動轉化的環境有利于激發員工創新[20]。同時,企業通過與員工個體之間隱性知識共享的相互轉化、利用、滲透,可以創造出員工個體無法擁有但具有協同致用特征的知識,內化為具有競爭優勢的企業核心資源,并及時補給員工工作中的資源損耗,促使員工激活創新靈感并進行創新智力資源轉化(王仙雅,2014)。流動的知識資源是知識型員工實現工作價值和創新成就感的有效內在激勵,而且,隱性知識共享可以加強員工間溝通了解,獲得其他員工的支持信任,激活個體的滿足、自尊和樂觀等情緒[21]。知識資本和心理資本都屬于創新資源,可以有效激發員工創新的主觀能動性和積極性。在積極心理動機的驅動下,員工創造力得到提升,進而促進越軌創新。基于此,本研究提出以下假設:

H1:隱性知識共享對員工越軌創新具有直接正向影響。

1.2 角色寬度自我效能感的中介作用

角色寬度自我效能感是指員工不滿足于本職工作的角色任務,主動承擔范圍更廣和責任更多的工作外角色,并對自己承擔更多角色和掌控局面的能力具有信心[22]。Kankanhalli等[23]認為,員工無論是進行正式溝通還是非正式溝通,都可以在交流過程中獲得隱藏的知識經驗,知識經驗進一步強化員工工作責任感和效能感,提升工作積極性和主動性;Fredrickson[24]則研究指出,知識共享有利于員工產生工作激情,增強員工對工作的積極情緒感知,而積極情緒催生員工的歸屬感和安全感,使得員工的發散性思維和創造性靈感更加活躍,提出更富有創新性和靈活性的想法與方案。自我效能感的概念來源于社會認知理論,它是個體對自身完成某項活動的能力感知和評估,高效能感正向促進員工積極心理認知動機,員工具有判斷行為結果的自信心和控制力。與自我效能感相比,角色寬度自我效能涵蓋的范圍更廣,認知意義也更加深刻,高角色寬度自我效能的員工傾向于采取主動的角色外行為,追求本職領域以外的角色成就和價值滿足,創新意識覺醒對其發揮重要的催化作用。

員工共享隱性知識除收獲外在的人際和工作資源外,分享過程中感知到的成就、信任和成長等積極情緒也幫助員工培育積極的內在心理資源,內外資源的雙重保障會激發員工創新熱情和動力[17]。社會認知理論表明,個體、行為和環境之間構成動態的作用系統,員工根據外界刺激調整自身認知觀念[25],改變行為動機偏好。內外資源雙重刺激隱性知識共享,增強員工對自身控制和創造能力的感知,激發知識型員工的角色寬度自我效能感。一方面,角色寬度自我效能感可以強化員工對角色定位的感知,避免因角色模糊導致負向心理認知;另一方面,角色寬度自我效能感可以為員工提供積極組織行為的心理資源支持,增強員工自信、樂觀和拼搏的創新精神,培養員工的前瞻性和戰略性特質,使得員工更有勇氣和信心嘗試更多創新任務,承擔越軌創新的風險。相關研究發現,隱性知識共享正向促進員工對自身隱性知識高價值的認同,認同感進一步提升員工以組織為己任的自我效能感[26],員工在積極心理動機的驅動下傾向于主動實施角色外行為。楊晶等[27]的研究表明,高角色寬度自我效能感的員工面對具有挑戰性的任務時,更容易接受也完成得更好,積極的心理狀態使員工心理承受能力更強。因此,具備高角色寬度自我效能的員工傾向于采取越軌方式繼續堅持創新,實現組織和個人雙贏。基于此,本文提出以下假設:

H2:角色寬度自我效能感在隱性知識共享與員工越軌創新之間發揮中介作用。

1.3 工作繁榮的中介作用

工作繁榮是指個體既堅持學習又保持滿滿活力的狀態[28]。社會認知理論認為,個體的認知、環境和行為相互影響,認知可以決定員工行為動機。相關研究表明,員工越軌創新的形成機制本質上遵循“認知—動機—行為”邏輯的心理動機傳導機制,積極的心理認知有利于啟動員工的自我價值評估,引導員工對自我產生正向和積極的價值認同,保持學習和高效的工作狀態,激活員工的積極組織行為動機。

隱性知識共享可以為企業帶來高價值回報,這鼓勵企業建立高效且規范的非正式知識溝通渠道,個體通過溝通渠道共享、整合和創造新知識資源,有效實現優質知識資源互補。當員工獲得工作資源管理自主權時,賦能授權等良性互動因素可以有效提高個體工作繁榮水平[28]。隱性知識共享有利于營造和諧信任的組織環境,良性的人際互動又賦予員工積極的知識資源和人際資源,激發員工的建設性動機,促使員工主動整合多元的異質知識以實現創新目標。繆根紅等[29]指出,知識吸收能力和主動遺忘能力顯著調節知識擴散影響創新績效的路徑機制。因此,隱性知識共享兼有正式組織和非正式組織的知識優勢,其剛柔并濟的屬性促使員工在追求資源價值的同時致力于發揮資源創新優勢,激發員工高水平的工作繁榮感。

根據社會認知理論,積極心理認知促進員工積極組織行為,具備高工作繁榮水平的員工工作態度積極向上,保持學習熱情,并在工作中充滿活力。員工工作的情緒認知雙路徑都被有效激活時,學習促使員工不斷吸收和利用有價值的隱性知識,活力促使員工致力于促進隱性知識增值,在雙重維度的激勵下,員工創新思維和想法得到激發與強化,以較大的熱情和動力開展創新活動。在這種情境下,即使創新想法缺乏組織資源支持,員工也會秉持堅定創新的信念和承擔風險的勇氣,運用心理資本和認知資源完成特定工作任務。因此,激活工作繁榮的知識型員工傾向于堅持越軌創新。基于此,本文提出如下假設:

H3:工作繁榮在隱性知識共享與員工越軌創新之間發揮中介作用。

1.4 角色寬度自我效能感與工作繁榮的鏈式中介作用

社會認知理論認為,人類的行為受到外在社會信息和內在心理認知雙重因素的影響,個體行為動機由社會心理認知決定,積極的社會信息加工會引發員工積極心理認知,消極信息的處理則會引發員工負向心理認知,因此,員工根據外在社會信息構建和調節內部心理認知。Robitschek[30]認為,工作繁榮意味著員工在情緒和認知上都處于積極的正向狀態,員工基于知識學習和活力心態加大對工作的情緒投入和精力投入,而角色寬度自我效能可能通過學習和活力的認知情感雙路徑影響工作繁榮水平。基于情感維度,隱性知識共享引起員工積極情緒反應,同時,員工的組織認同和組織支持感知可能引起積極情緒,促使員工形成積極的心理情感能量。Nix等[31]也證實,高水平角色寬度自我效能的員工可以在組織中找到心理安全感,提高員工的積極情緒感知。基于認知維度,當角色寬度自我效能的員工內在激勵動機被激發時,認知結構會發生改變,促使員工提升工作狀態。由此推測,角色寬度自我效能感高的知識型員工擁有高水平工作活力和學習熱情,能夠體驗到角色外創新工作帶來的活力和幸福感知,在積極心理動機下誘發工作繁榮感知,而工作繁榮是促進員工主動創新的有效建設性動機,促使員工堅持越軌追求變革性創新目標,在積極心理資本的驅動下不畏風險最終實現越軌創新。基于此,本文提出如下假設:

H4:角色寬度自我效能感和工作繁榮在隱性知識共享與員工越軌創新間發揮鏈式中介作用。

綜上,本文構建理論模型如圖1所示。

2 研究設計

2.1 研究樣本與數據收集

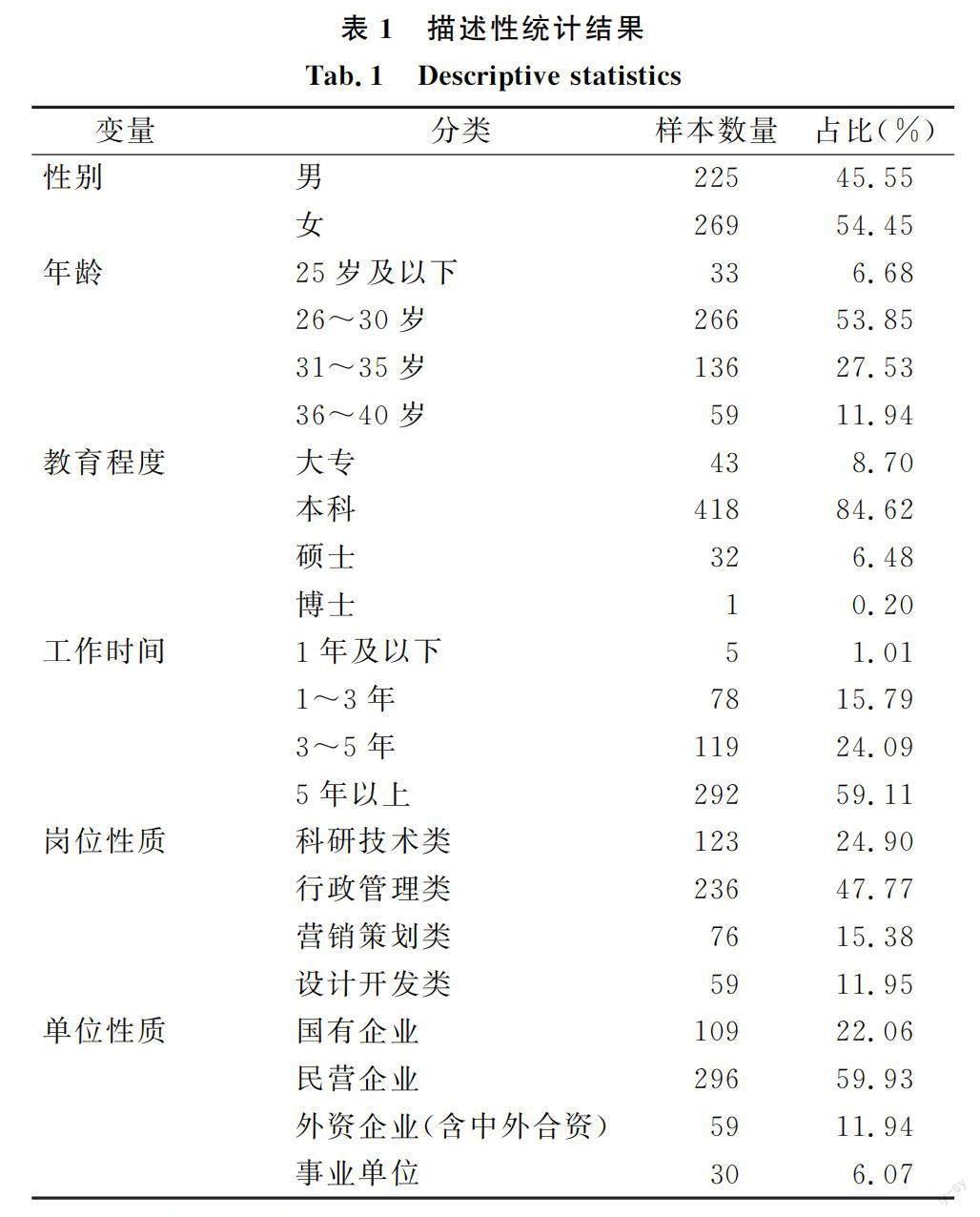

本研究以知識型員工為調查對象,主要采用問卷法收集數據,通過問卷星平臺生成問卷,采取線上、線下結合的方式發放網絡問卷和紙質問卷,并對被試者給予一定的獎勵報酬。其中,線上網絡問卷限制樣本條件后由第三方平臺進行發放和回收,樣本涵蓋眾多省市在職員工,涉及電子信息、技術制造、金融證券等多個技術領域,線下則直接由被試者填寫問卷。選取接受過大專及以上高等教育的員工作為樣本對象,并限定工作類型為科研、行政管理、營銷策劃和設計開發,以篩選出符合研究條件的知識型員工。另外,為避免共同方法偏差問題,本研究在問卷中加入標記變量一同測量,調研過程共歷時一個月,通過網絡平臺和個人渠道共發放并收回問卷532份,剔除38份有明顯反應傾向的問卷,得到有效問卷494份,有效率為92.86%。有效樣本描述性統計結果如表1所示。

2.2 變量測量

本研究所有構念的測量量表均來自國際重要期刊文獻中的成熟量表,并采取標準的翻譯—回譯程序[32-33]。需要測量的工具量表包括隱性知識共享、角色寬度自我效能感、工作繁榮、越軌創新行為,所有量表均采用Likert七點計分法,其中,1表示“非常不同意”,7表示“非常同意”。

(1)隱性知識共享:主要借鑒Bock[13]開發的量表,包含3個題項,如“我會愿意和人分享自己的經驗、技巧、訣竅、想法等”。

(2)角色寬度自我效能感:采用Parker[22]的7題項問卷進行測量,代表性題項如“在自己的工作領域內設計新的工作程序”。

(3)工作繁榮:主要借鑒Porath等[34]開發的10題項量表,包括“在工作中我不覺得非常有活力”等反向題項。

(4)越軌創新:主要采用Yang等[35]開發的量表,包含8個題項,如“我會通過實際行動例如搜集資源和利用信息去改進被上司拒絕的新想法”。

控制變量:相關研究表明, 個體的性別、年齡、教育背景、任職年限等人口統計學特征與知識共享、創新行為等變量相關[16]。同時,考慮知識型員工的工作特征,本研究將性別、年齡、教育背景、任職年限、工作類別和單位性質列為控制變量。

3 研究結果

3.1 效度檢驗與共同方法偏差檢驗

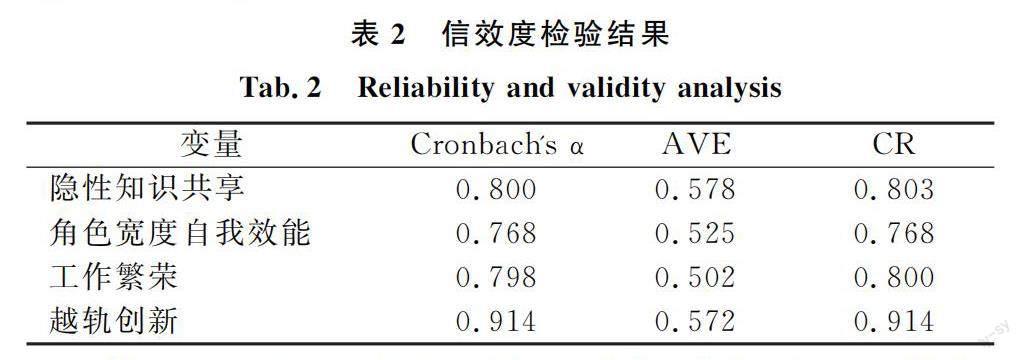

本文對隱性知識共享、角色寬度自我效能感、工作繁榮和越軌創新4個變量的信效度進行檢驗,結果如表2所示。所有變量的 Cronbach's α系數均達到0.7以上,且CR值均超過0.7,說明量表具有較高信度。通過聚合效度和區分效度對各變量進行效度檢驗,結果顯示,因子載荷均大于0.7,且AVE均大于0.5,說明聚合效度較高。

題項之間的相關性可以通過判別效度進行測量,由AVE算式平方根與變量相關系數大小進行比較來判定。由表3可知,隱性知識共享的AVE平方根值為0.760,大于因子間相關系數絕對值最大值0.520;角色寬度自我效能感的AVE平方根值為0.725,大于因子間相關系數絕對值最大值0.520;工作繁榮的AVE平方根值為0.708,大于因子間相關系數絕對值最大值0.482;越軌創新的AVE平方根值為0.756,大于因子間相關系數絕對值最大值0.514。以上分析結果說明,各變量均具有較高效度。

本研究通過Amos22.0進行驗證性因子分析,檢驗隱性知識共享、角色寬度自我效能感、工作繁榮和越軌創新行為的區分效度,結果如表4所示。只有四因子模型的擬合指標達到了學術界普遍認可的標準,其中,CMIN/DF的值為1.532 958,小于3,RMSEA的值為0.033,CFI、RFI、GFI和TLI值均大于0.9,說明模型適配理想。綜合來看,四因子模型的擬合指標明顯優于其它因子模型,說明變量之間的區分效度較高。

3.2 同源方差分析與共線性診斷

本研究采用同源偏差問題慣用的檢驗方式即Harman單因子分析方法,分析發現共有4個特征根大于1的因子,第一個因子解釋的變異量為39.845%,小于臨界標準40%,因此,不存在嚴重的共同偏差問題。共線性檢驗結果顯示,所有變量VIF均小于3,說明不存在嚴重的多重共線性問題。

3.3 相關性分析

各變量的均值、標準差和相關系數如表5所示。隱性知識共享分別與角色寬度自我效能感(β=0.520,p<0.01)、工作繁榮(β=0.437,p<0.01)、越軌創新(β=0.380,p<0.01)呈顯著正相關關系;角色寬度自我效能感分別與工作繁榮(β=0.482,p<0.01)、越軌創新(β=0.514,p<0.01)呈顯著正相關關系;工作繁榮與越軌創新(β=0.376,p<0.01)呈顯著正相關關系。上述結果為本文理論模型和研究假設提供了初步支持。

3.4 假設檢驗

3.4.1 主效應與中介效應檢驗

本研究采用層次回歸方式,就隱性知識共享對越軌創新的影響進行主效應檢驗,結果如表6所示。根據模型1和模型4結果可知,隱性知識共享對員工越軌創新行為具有顯著正向影響(β=0.467,p<0.001),因此,假設H1成立。

3.4.2 角色寬度自我效能感的中介檢驗

角色寬度自我效能感的中介效應主要通過層次回歸進行檢驗,由表6中M1及M2的顯著性對比可知,隱性知識共享對角色寬度自我效能感具有顯著正向影響作用(β=0.663,p<0.001)。對比M3和M4可以看出,隱性知識共享對越軌創新行為的正向作用顯著(β=0.467,p<0.001),即主效應得到檢驗。為了檢驗角色寬度自我效能感的中介效應,本研究通過層次回歸將隱性知識共享和角色寬度自我效能感同時作為自變量進行分析,由M4和M5可以看出,角色寬度自我效能感正向影響員工越軌創新行為(β=0.412,p<0.001)。這說明角色寬度自我效能感在隱性知識共享與員工越軌創新行為之間發揮部分中介作用,假設H2得到驗證。

3.4.3 工作繁榮的中介效應檢驗

運用層次回歸法檢驗工作繁榮的中介作用,結果如表8所示。由M6和M7可知,隱性知識共享顯著正向影響工作繁榮水平(β=0.429,p<0.001);對比M8和M9可以看出,隱性知識共享對越軌創新行為的正向作用顯著(β=0.467,p<0.01)。此外,為了分析工作繁榮的中介效應,回歸分析時將隱性知識共享和工作繁榮都作為自變量納入檢驗,由M9和M10可以看出,工作繁榮對越軌創新具有顯著正向影響(β=0.314,p<0.01),說明工作繁榮在隱性知識共享與員工越軌創新行為之間發揮部分中介作用,假設H3得到驗證。

3.4.4 鏈式中介效應檢驗

鏈式中介作用采用Bootstrap方法進行驗證,結果如表8所示。95%的置信區間顯示數值均不包含0,總效應值為0.329 4,位于0.247 7~0.417 3范圍內且置信區間不包含0,角色寬度自我效能感的中介路徑效應值為0.253 2,位于0.179 4~0.332 2置信區間范圍內,同時,工作繁榮的中介路徑效應值為0.044 6,位于0.012 0~0.085 2區間范圍且置信區間不包含0,說明不同路徑的中介效應均顯著。其中,最重要的是由角色寬度自我效能感和工作繁榮構成的鏈式中介路徑效應。結果表明,角色寬度自我效能感顯著正向影響工作繁榮,同時,二者構成的鏈式中介效應值為0.031 7,位于0.009 6~0.060 3范圍內且置信區間不包含0,說明角色寬度自我效能感和工作繁榮在隱性知識共享與越軌創新行為的關系中存在顯著鏈式中介作用,因此,假設H4成立。

4 結論與啟示

4.1 主要結論

隨著創新經濟時代和知識經濟時代的到來,企業面臨的競爭形勢和經濟形勢越來越嚴峻,同時,許多企業對深層次開發和利用員工越軌創新能力的實用性機制缺乏關注。本研究基于社會認知理論,探索了隱性知識共享影響知識型員工越軌創新的理論機制,得到如下主要結論:隱性知識共享能夠激發知識型員工越軌創新行為;角色寬度自我效能感和工作繁榮部分中介隱性知識共享與越軌創新之間的關系;角色寬度自我效能感與工作繁榮在隱性知識共享對越軌創新的影響中發揮鏈式中介作用。

4.2 理論意義

(1)研究結論顯示隱性知識共享正向促進知識型員工越軌創新。目前將隱性知識共享理念融入創新研究的文獻非常少,關于隱性知識共享作為越軌創新預測變量的研究存在理論缺口,本文研究結論是隱性知識相關研究在創新情境下的再發展,突破了常規的合法性創新研究框架限制。以往關于隱性知識共享的結果變量研究主要聚焦于員工心理認知[36]、共享效率[37]等,越軌創新前因變量研究也大多關注外部環境、領導風格等因素(王弘鈺,2019),鮮見關于隱性知識共享影響員工越軌創新動機的研究,該方面理論體系落后于實踐發展。本研究基于社會認知理論,將隱性知識共享作為前因構念,提出隱性知識共享影響員工越軌創新行為的分析框架,遵循“認知—動機—行為”的邏輯思路,研究發現積極分享隱性知識的員工在組織認同和自我認同的雙重刺激下,會激活建設性心理動機,轉化隱性知識,實現越軌創新,幫助企業改善發展現狀。本文為后續研究范式提供了參考,有效拓展了知識創新理論研究思路,響應了有關學者對理論結合實踐的呼吁,契合時代發展要求。

(2)本研究深入剖析了隱性知識共享對越軌創新的作用路徑,探究了角色寬度自我效能感和工作繁榮在隱性知識共享與越軌創新之間的中介作用。目前心理資本理論研究已經取得一定研究成果,積極向上、自我效能感感、工作幸福感等積極心理越來越受到學者的重視,而角色寬度自我效能感和工作繁榮作為積極心理學中的研究熱點值得關注。本文研究結論表明,隱性知識共享可以改變員工認知結構,一方面強化員工對組織的責任感和歸屬感,激發員工主動擔責的角色外行為動力;另一方面引導員工積極工作,激活員工努力學習的活力心態。因此,員工的角色寬度自我效能感和工作繁榮感得以激發,具有積極心理認知的知識型員工傾向于主動創新,以實現內在職業價值感。現有研究對積極心理認知中介隱性知識共享影響越軌創新的作用機制缺少詳細闡述,本文突破以往關于心理認知與行為動機關系研究的局限性,完善了知識理論和創新理論的研究結構框架,為進一步探究隱性知識共享影響員工越軌創新行為的作用機制開拓了思路。

(3)本文研究結論表明不同心理因素會交互作用,角色寬度自我效能感可以從不同路徑影響工作繁榮的學習和活力狀態。以往研究主要關注單一中介或多重并行中介變量的作用機制,缺乏對中介因素交互機制的探索,而實踐中不同心理因素間交互作用會對個體行為產生不同影響,內在隱性認知與外在顯性行為息息相關,鏈式中介模型可以為員工行為偏好提供更全面和合理的解釋[38]。角色寬度自我效能感從情感和認知雙路徑顯著正向影響工作繁榮,提高員工積極情緒感知和工作能量狀態,從而進一步強化員工越軌創新意愿,這充分揭示了隱性知識共享影響越軌創新的“黑箱”機制。綜上,本研究基于個體深層次的認知結構,探討角色寬度自我效能感和工作繁榮在隱性知識共享影響知識型員工越軌創新的路徑中發揮的鏈式中介作用,對相關理論進行了有效擴充,為后續研究提供了參考范式。

4.3 實踐意義

企業發展面臨越來越多的不確定風險,非預期創新有望幫助企業突破創新績效困境。企業需要通過科學有效的知識管理和創新管理,匹配員工創新需求和企業創新目標,實現企業知識資源價值最大化。基于本文研究結論,可得到以下啟示:

(1)組織應采取措施鼓勵和支持員工分享隱性知識。一方面,組織需要通過有形和無形激勵降低員工對隱性知識的壟斷獨占心理,如通過知識晉升、獎勵和教學等強化知識型員工的榮譽感等,給予精神和物質的雙重獎勵,滿足員工最高層次的成就需求。另一方面,組織可以建立健全信任機制和學習機制,通過組織學習團隊、建立知識共享網絡平臺和學習打卡APP等,強化員工學習意志,培養員工學習興趣,促使員工在信任和包容的組織氛圍中主動分享隱性知識,利用正式和非正式學習途徑推動知識流轉、利用和創造,在知識共享技術發展的基礎上提升組織和個人創新績效。

(2)越軌創新作為員工出于建設性動機私自采取的非正式創新方式,與其它類型創新的不同點在于,其存在于被組織和領導否定與放棄的方案中,但越軌創新實施者通過拓荒式和攻堅式努力不斷推進,可能最終實現行業或領域的顛覆性突破和領先。實踐中管理者需要科學判別和正確引導越軌創新行為,在管理員工的建設動機和組織規則間找到平衡點,避免不當的戰略制度扼殺具有高潛在價值的越軌創新。領導與下屬之間的低權力距離和寬容的創新環境能夠削弱越軌創新的消極影響,發揮越軌創新的創新價值和示范作用,因此,組織應建立完善的監督和激勵機制,避免“一刀切”的封閉式管理。賦予員工越軌創新的容錯空間和必要的資源支持,合理借鑒變革式和漸進式創新的雙元創新管理機制,一方面拓寬員工創新的發揮空間,另一方面適當監督控制創新進展,適度引導越軌創新往良好方向發展,提升企業和員工創新效益,最終實現創新變革目標。

(3)積極心理認知可以有效提升員工學習創新意識,企業需要采取措施增強員工心理資本建設[39]。為避免員工因資源結構緊張而使創新受阻,組織可以提供學習資源和人際資源等支持,同時,領導積極授權賦能,提高對員工的創新認可,增強創新績效獎勵,營造優良的人際氛圍,拓寬諫言溝通渠道,定期開展非正式溝通,設置互助小組和建言平臺,培育寬松的文化氛圍,鼓勵員工積極創新,重視心理認知的積極驅動效應,激發員工挑戰未知的精神和承擔風險的勇氣,為員工提供創新機遇,實現創新轉型升級。

5 研究局限與未來展望

本研究基于社會認知理論,探索了隱性知識共享正向影響越軌創新的作用機制,為后續相關研究提供了參考范式,具有重要的理論研究和實踐指導價值。但是,本文依舊存在一定局限與不足:首先,在研究機制上,本研究僅考察員工個體隱性知識共享影響越軌創新行為的動機,研究視角主要集中于個體層面,未來可從領導、團隊和組織層面分析知識共享與創新行為間關系,跨層次開展深入探究。其次,本文致力于研究員工隱性知識共享對越軌創新的影響機制,但在企業創新實踐中,組織戰略和制度決定員工如何將創新與知識顯性化,而隱蔽式創新和知識分享不利于激發員工創新激情與主動創新行為,未來研究有必要深入探索越軌創新的后續影響,即隱性知識共享正向促進越軌創新會給企業帶來哪些后續影響和連環效應,延長及豐富相關研究的價值鏈,進一步驗證知識管理和創新管理在我國企業管理實踐中的有效性。

參考文獻:

[1] 趙若男,賈劉. 越軌創新對員工反生產行為的雙刃劍效應[J]. 管理科學, 2022, 35(3): 3-15.

[2] 周燕,錢慧池.工作嵌入對知識型員工越軌創新行為的影響——建設性責任知覺與角色寬度自我效能的鏈式中介作用[J].科技進步與對策,2021,38(16):142-150.

[3] 王弘鈺, 鄒純龍. 變革型領導對員工越軌創新的影響——一個有調節的中介模型[J]. 科技管理研究, 2019, 39(2): 165-171.

[4] CHARALAMPOS M. Stealing fire:creative deviance in the evolution of new ideas[J]. Academy of Management Review, 2010, 35(4): 558-578.

[5] YE P, LIU L, TAN J. Influence of knowledge sharing, innovation passion and absorptive capacity on innovation behaviour in China[J]. Journal of Organizational Change Management, 2021, 34(5): 894-916.

[6] 張云超, 屠興勇. 知識型員工越軌創新行為觸發機制研究[J]. 科技進步與對策, 2022, 39(8): 131-141.

[7] ALBAWWAT I E. Tacit knowledge sharing in small audit firms and audit quality inputs: the antecedent effect of auditors′ social capital[J]. Journal of Knowledge Management,2022, 26(9): 2333-2353.

[8] ZHANG Y, CHEN H, LIU E, et al. Impacts of cooperative and competitive personalities on tacit knowledge sharing among Chinese employees[J]. Journal of Knowledge Management, 2021, 26(1): 45-69.

[9] 姚柱, 張顯春. 團隊創新使命,隱性知識共享與團隊創新績效[J]. 軟科學, 2021, 35(7): 78-83,97.

[10] 孫穎. 科創企業與制造企業越軌創新的觸發路徑選擇——一項模糊集定性比較分析研究[J]. 財經論叢, 2021, 37(2): 92-102.

[11] 王弘鈺, 崔智淞. 中國情景下員工建設性越軌行為量表開發與驗證[J]. 科技進步與對策, 2018, 35(15): 138-143.

[12] GOH Z, EVA N, KIAZAD K, et al. An integrative multilevel review of thriving at work: assessing progress and promise[J]. Journal of Organizational Behavior, 2021, 43(2): 197-213.

[13] BOCK G W, KIM Y G. Breaking the myths of rewards: an exploratory study of attitudes about knowledge sharing[J]. Information Resources Management Journal, 2002, 15(2): 14-21.

[14] IPE, MINU. Knowledge sharing in organizations: a conceptual framework[J]. Human Resource Development Review, 2003, 2(4): 337-359.

[15] KESHAVARZ H. Personality factors and knowledge sharing behavior in information services: the mediating role of information literacy competencies[J]. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 2022, 52(2): 186-204.

[16] CUMMINGS J L, TENG B S. The keys to successful knowledge-sharing[J]. Journal of General Management, 2006, 31(4): 1-18.

[17] MICHAILOVA S, HUTCHINGS K. National cultural influences on knowledge sharing: a comparison of China and Russia[J]. Journal of Management Studies, 2010, 43(3): 383-405.

[18] ARDICHVILI A, PAGE V, WENTLING T. Motivation and barriers to participation in virtual knowledge-sharing communities of practice[J]. Journal of Knowledge Management,2009,7(1): 64-77.

[19] TAYLOR W A, WRIGHT G H. Organizational readiness for successful knowledge sharing: challenges for public sector managers[J]. Information Resources Management Journal, 2004, 17(2): 22-37.

[20] 李永娟, 徐媛媛, 袁瀟. 目標取向對員工創新行為的影響機制研究——基于隱性知識共享行為的視角[J]. 北京工商大學學報:社會科學版, 2016, 31(4): 108-115.

[21] 湯超穎, 艾樹, 龔增良. 積極情緒的社會功能及其對團隊創造力的影響:隱性知識共享的中介作用[J]. 南開管理評論, 2011, 14(4): 129-137.

[22] PARKER, SHARON K. Enhancing role breadth self-efficacy: the roles of job enrichment and other organizational interventions[J]. Journal of Applied Psychology, 1998, 83(6): 835-852.

[23] KANKANHALLI, ATREYI, TAN, et al. Contributing knowledge to electronic knowledge repositories: an empirical investigation[J]. MIS Quarterly, 2005,29(1):113-143.

[24] FREDRICKSON, BARBARA L. The role of positive emotions in positive psychology[J]. American Psychologist, 2001,56(3):218-226.

[25] LOCKE E A. Social foundations of thought and action: a social cognitive theory[J]. Academy of Management Review, 1987, 12(1): 169-171.

[26] 丁棟虹, 張翔. 創造力自我效能對員工創造力的影響機制[J]. 經濟與管理研究, 2016, 37(9): 125-131.

[27] 楊晶, 賴志剛, 時勘, 等. 創造力進化理論及其演變綜述[J]. 人類工效學, 2011, 17(2): 81-84.

[28] SPREITZER G, PORATH C L, GIBSON C B. Toward human sustainability: how to enable more thriving at work[J]. Organizational Dynamics, 2012, 41(2): 155-162.

[29] 繆根紅, 薛利, 陳萬明, 等. 知識擴散路徑與員工創新績效關系的實證研究——考慮知識吸收能力與主動遺忘能力的調節作用[J]. 研究與發展管理, 2014, 26(3): 12-21.

[30] ROBITSCHEK C. Personal growth initiative: the construct and its measure[J]. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 1998, 30(4): 183-198.

[31] NIX G A, RYAN R M, MANLY J B, et al. Revitalization through self-regulation: the effects of autonomous and controlled motivation on happiness and vitality[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 1999, 35(3): 266-284.

[32] BALDWIN, MARK W. Relational schemas and the processing of social information[J]. Psychological Bulletin, 1992, 112(3): 461-484.

[33] NONAKA I, KONNO N. The concept of "ba": building a foundation for knowledge creation[J]. California Management Review, 1998, 40(3): 40-54.

[34] PORATH C, SPREITZER G, GIBSON C, et al. Thriving at work: toward its measurement, construct validation, and theoretical refinement[J]. Journal of Organizational Behavior, 2012, 33(2): 250-275.

[35] YANG F Y, WANG, LIN, et al. Evaluation of the increase in permeability of the blood-brain barrier during tumor progression after pulsed focused ultrasound[J]. International Journal of Nanomedicine, 2012, 32(7):723-730.

[36] CABRERA A, CABRERA E F. Knowledge-sharing dilemmas[J]. Organization Studies, 2002, 23(5): 687-710.

[37] 張生太, 李濤, 段興民. 組織內部隱性知識傳播模型研究[J]. 科研管理, 2004, 25(4): 28-32.

[38] 王朝暉. 員工資質過剩感與越軌創新——基于悖論視角的鏈式中介關系研究[J]. 經濟經緯, 2019, 36(5): 128-134.

[39] MUNENE J C, KAWALYA C, KASEKENDE F. The interaction effect of psychological capital on the relationship between self-driven personality and happiness at work in the present and post-COVID-19 era[J]. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 2022, 22(3): 562-576.

(責任編輯:萬賢賢)

The Influence Mechanism of Tacit Knowledge Sharing on Knowledge Workers' Deviant

Innovation: The Serial Mediation of Role Breadth Self-efficacy and Job Prosperity

Zhou Yan1,Qian Huichi2,Wang Nan1

(1.School of Business, Beijing Technology and Business University, Beijing 100048,China;

2.School of Management, Xiamen University, Fujian 361005,China)

Abstract:In the era of knowledge economy, the significance of innovation speaks for itself. The business environment and technological development have undergone dramatic changes. Enterprises are confronted with multiple pressures of reform, innovation and fierce competition, and need to build core competitive advantages to meet the requirements of internal and external environmental changes. Talent is the first resource of enterprise innovation, the carrier of enterprise knowledge culture and the main force to achieve transformation, upgrading and innovation development. Therefore, it is urgent to establish a reasonable and effective employee knowledge management mechanism to promote the innovation and development of enterprises in China. The existing research have asserted that tacit knowledge sharing is critical for the effective influence of enterprise knowledge management on enterprise performance, and plays an important role in promoting the evolution of enterprise internal knowledge and shaping a scientific management structure. With the arrival of the knowledge economy era, knowledge workers have become the mainstay of enterprise development, and internal motivation is an important motivation for knowledge workers to take active innovation behavior. Therefore, the deviant innovation motivation of knowledge workers has become a research hotspot of positive organizational behavior in recent years. Some researches have confirmed that tacit knowledge sharing can promote the motivation variables of employees' initiative behavior to a certain extent, but the relationship between tacit knowledge sharing and deviant innovation behavior and its internal influence mechanism? need to be further analyzed.

On the basis of the above analysis, this paper aims to answer two questions. What is the relationship between tacit knowledge sharing and deviant innovation? How can tacit knowledge sharing effectively activate employees' innovation motivation? This study takes knowledge workers as the interviewees and mainly uses the questionnaire through the network platform and personal channels. Four items of tacit knowledge sharing, role breadth self-efficacy, job prosperity, and deviant innovation behavior are listed to be measured in the questionnaire. With a total of 532 questionnaires distributed, 494 effective questionnaires are retrieved with the effective rate of 92.86%. In order to reveal the "black box" mechanism of the internal role of tacit knowledge acting on employees' deviant innovation behavior, this study constructs a logical framework of "cognition motivation behavior" based on the social cognitive theory, and uses SPSS and AMOS to conduct hierarchical regression and Bootstrap analysis.

The conclusion shows that tacit knowledge sharing has a positive impact on knowledge-based employees' deviant innovation; role breadth, self-efficacy and job prosperity play a mediating role in the internal influence mechanism between them; meanwhile role breadth self-efficacy and job prosperity play a chain mediating role between tacit knowledge sharing and deviant innovation. This paper reveals the psychological cognitive function path of tacit knowledge sharing affecting employees' deviant innovation behavior. The research theme of tacit knowledge sharing and deviant innovation realizes the re-innovation and re-development of knowledge research in the innovation context. The interaction mechanism between psychological factors provides a more dynamic and comprehensive explanation for employees' behavior motivation. The theoretical framework provides reference values and lays a theoretical foundation for subsequent research; it effectively expands the research perspective of knowledge theory and innovation practice and responds to the call of the theoretical community for combining theory with practice.

The research conclusions also provide enlightenment for giving full play to the characteristics of deviant innovation. Since it plays a very important role in building positive psychological characteristics of employees in expanding the general adaptation of deviant innovation, it is essential to avoid the restrictions and obstacles of traditional thinking and conventional feedback on deviant innovation. For organizations, it is necessary? to take measures to encourage innovation to promote the psychological development of exploratory and breakthrough innovation of employees. The government is expected to provide targeted guidance and suggestions for the knowledge management and innovation management practices of enterprises, and commit to better helping enterprises carry out innovation, transformation and upgrading.

Key Words:Tacit Knowledge Sharing; Job Prosperity; Role Breadth Self-efficacy; Deviant Innovation;Knowledge Worker