巴塞羅那與廈門城市建筑形象比較研究

李冰,王娟

摘 要:廈門擁有豐富的建筑資源和獨特的地域文化,而巴塞羅那是世界知名建筑之都,二者在許多方面都有相似之處。文中重點從城市地位、建筑類型、建筑師及其作品等方面對兩個城市的建筑資源作比較,研究廈門在打造城市建筑形象方面的優劣勢和機會,以此豐富廈門城市形象,提升廈門城市知名度。

關鍵詞:廈門;城市形象;巴塞羅那;建筑之都

1 前言

廈門由于得天獨厚的自然景觀和豐富的建筑群被譽為“海上花園之城”,富有特色的近現代建筑體現著廈門獨特的歷史文脈和建筑文化,吸引無數游客探訪。巴塞羅那作為世界建筑之都,含有豐富的建筑資源和地域文化,在國際上享有良好的聲譽和形象,是知名旅行勝地。不論是從建筑規模、經濟狀況、人文環境還是地理條件,廈門與巴塞羅那都有著近似的城市條件,對于打造廈門城市建筑形象有較強的參考性。

2 廈門城市概況

廈門作為福建的副省級城市,是中國五大經濟特區之一,東南沿海重要中心城市,與臺灣隔海相望。是福建省內國際化程度最高、基礎設施最好的城市之一,多次獲得宜居城市、國際花園城市等榮譽稱號,擁有豐富的建筑資源和歷史文化內涵。鼓浪嶼作為世界文化遺產,國際化建筑保存完整,展現了中國獨特的近代歷史文化。廈門多處高層地標建筑設計卓越,獲獎眾多,如集美世貿廣場獲星筑國際地產2021年度杰出建筑設計獎、筼筜湖潮汐廣場獲第七屆美國建筑大師至尊獎等。

3 巴塞羅那與廈門城市建筑形象比較

巴塞羅那建筑探討了城市面向可持續性和建筑環境未來的種種途徑,通過分析整理世界建筑之都標準,以評選標準為依據進行分項研究,對兩座城市進行形象比較。梳理得知,建筑之都評選目的在于創建文化與建筑,尤其是思想、貿易、文化、科學和社會發展的中心,強調建筑、城市規劃和文化在塑造城市特性和可持續城市發展方面的關鍵作用。

3.1城市規劃與文化遺產

在巴塞羅那早期規劃中,塞爾達以公平的設計去階級化,將整個城市被劃分為兩個部分,其間各設有學校、社交中心等。城市的主要中心被分散為多個次級中心,獨特的八角形街區和“棋盤格式”的城市布局有助于緩解交通壓力(圖1),城市均衡發展,每一位公民都有使用公共資源的平等權利,極大程度淡化社會等級感,體現了以人為本的理念。

廈門作為城景相融的海島旅游城市,被評為國家生態城市。城市與自然山水穿插滲透,海上有城,城中有海。以廈門島為中心形成眾星拱月的格局,打造一主四輔和山海島的城市格局。

巴塞羅那在城建過程中注重歷史保護與創新建設并生,它擁有9座世界級遺產,城市中保存的羅馬城墻、哥特式教堂和伊斯蘭風格建筑造就了巴塞羅那綿延的歷史層次。廈門作為對外通商口岸,吸收西方先進的建筑思潮和技術經驗,形成了獨特的地域性建筑。鼓浪嶼現有建筑多為低層庭院式,受歐美等國建筑手法的影響,又因是當地工人所建而具有濃厚的地方色彩。在居住建筑中,數十個國家先后建造房屋,加之一些華僑和當地居民在建造時的模仿以及固有的當地建筑模式的混雜常表現出多種風格和形式的折衷。

3.2新技術與新材料運用

可持續建筑往往有兩種形式,除了以自然為主的木質和生態,還有一種是超現代和技術的。巴塞羅那對可持續建筑的新技術、新材料進行了積極探索,致力于塑造一個綠色的“智能”城市。Media-TIC Building便是對抗全球變暖的杰出建筑案例,其獨特的生態材料運用讓整個建筑排放量減少了60%,展現了新技術與新材料在可持續建筑中的應用。

依據國家政策引導、能源消耗和廈門獨特的氣候環境,廈門綠色建筑技術也在不斷革新發展,如屋頂綠化、海綿城市、可再生能源利用等。可在墻體中利用相變材料蓄熱的特點,增加圍護結構熱穩定性,減少由圍護結構進入室內的熱量,從而降低空調負荷,加快散熱。其中廈門中航紫金廣場A、B棟辦公塔樓斬獲全國綠色建筑創新獎,該項目實施圍護節能,同時積極響應“海綿城市”理念,更好地降低熱島效應,讓環境更適宜美觀。

另外廈門還擁有眾多超高層建筑,海上明珠觀光塔海拔高度195米,是廈門第一座投入使用的鋼結構建筑,因其地理位置的獨特性成為欣賞夜景的最佳觀賞點。曾獲得魯班獎的廈門建行大廈,在全國首次將GPS衛星定位技術應用于高層建筑施工測量的研究與應用,神奇之處是無論處于辦公室的哪個方位都能一覽海岸線。

3.3建筑類型與風格

巴塞羅那市區內的哥特式建筑、文藝復興式建筑、巴洛克式建筑、現代主義建筑交相輝映,多樣的建筑群形成了豐富多彩的巴塞羅那。廈門在開埠之前,鼓浪嶼島上的永久性建筑除了少量寺廟、祠堂等祠廟類建筑外,主要是鼓浪嶼歐式建筑群和富有閩南特色的被稱為“紅磚厝”的傳統院落式住宅建筑。

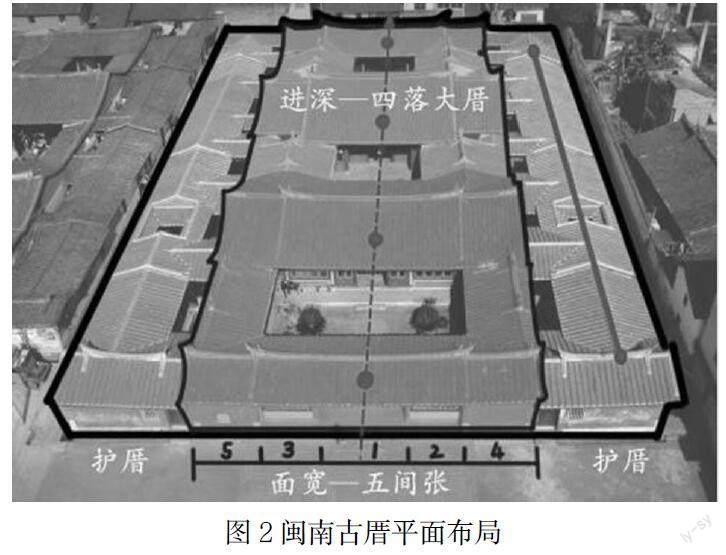

閩南古厝一般呈中間對稱格局,由數個單體建筑及外部空間圍合成的合院建筑。以正門為中軸線,房間數即開間數,常見為三開間、五開間等奇數;縱向看建筑主體稱為“落”,有幾個建筑主體就是幾落,常見三落五落,正門主體建筑外的小門縱向分布的兩邊廂房為“護厝”(圖2)。

建筑在設計時要求思考與社區、城市的共同關系,氣候適應性包括收集雨水、能源生產、凈化空氣和廢物處理等。廈門具有充沛的降水量和光照條件,屬亞熱帶海洋性季風氣候,無論是集美學村還是廈門大學,都順應了廈門濕熱的季風性氣候特征。校園北靠山體,南向開敞,建筑可以獲得良好的日照條件。廈大整體地勢北高南低,自然地勢形成的坡度有助于防洪排水,校內植被茂盛,起到調節微氣候的生態作用。而嘉庚建筑的外廊空間非常適應廈門氣候特點,既保證建筑采光通風,又可以遮陽避雨,具有良好的舒適性。

騎樓結構基于本地獨特的季風氣候,以外廊式建筑為主,防潮遮光,具有商住兩用的特點;傳統的閩南建筑的重視細節裝飾,充分發揮木雕、石雕、彩繪等民間工藝的作用,使墻面和屋頂均具有鮮明的裝飾美感,紅磚紅瓦與環境相協調,體現閩南建筑獨特的韻味;嘉庚建筑就地取材中西合璧,內部為磚木結構、采用紅色機平瓦屋頂、外墻鋪紅色清水磚。在建筑外觀上,采用內外廊、“一”字型格局等,既符合閩南當地的氣候環境,又營造出宏偉的氣勢。鼓浪嶼歐式建筑的各個立面常有羅馬式大型圓柱和結構造型迥然不同的多坡屋頂,有的建筑仿照古代宮殿式糅合西歐建筑造型手法,形成外形獨特、屋檐線條奇異的折衷式建筑風格。

對比兩個城市,巴塞羅那近海,植被與當地建筑融合,建筑用水來自雨水收集,能源供應來自沼氣,光伏屋頂供應所需能量,應對了氣候問題。當地有座被拆除的建筑側墻經改造被稱為“墻上花園”,墻面供多種綠植生長,屋頂灌溉流水被植物吸收,平臺內的自然環境為花鳥提供棲息所,有助于節約能源、凈化空氣、調節氣溫。

巴塞羅那也被稱為高迪的建筑風格,善于運用大量繽紛的西班牙瓷磚,典型作品有巴特羅之家,具有獨特的藝術特點。它是巴洛克和哥特式的融合,并加入了自己奇幻的設計風格,給人一種大膽、變化多端和獨樹一幟的感覺。典型的巴洛克風格以柔美的曲線來展現建筑的華麗與別致,建筑避免直角。哥特式風格主要凸顯在教堂的建筑上,尖塔圓頂,這種造型幾乎盛行在整個歐洲。

3.4城市建筑創作者

3.4.1巴塞羅那

巴塞羅那的建筑作品見證了各時期的發展,孕育了很多出色的建筑師,并以設計作品而著名。巴塞羅那禮堂便是西班牙第一位普利茲克建筑獎得主莫內歐設計的。在西班牙,高迪、蒙達內爾和卡達法爾克被稱之為“現代主義建筑三杰”,三人都為建筑做出了重要貢獻,設計出了眾多見證巴塞羅那文化發展的建筑。

高迪的建筑風格狂野浪漫,多數設計作品被列入文化遺產。其中圣家族大教堂被認為是巴塞羅那的象征,意義非凡;米拉公寓是高迪最有創意的作品之一,他賦予了建筑生命力,感性與理性設計相結合同時滿足了實用性,具有時代意義。蒙達內爾設計的加泰羅尼亞音樂宮被譽為“全球最美音樂廳”;卡達法爾克設計的豐富多彩的阿瑪特耶之家,這些建筑作品都蘊含著西班牙所特有的人文風情。

3.4.2廈門

廈門是以一部分傳統民居為地方特色,注重歷史傳承。規模最大的古民居建筑海滄蓮塘別墅是由越南華僑陳炳猷建于清末,見證了百年歷史,由祖祠、學堂、居所三大厝組成。

20、30年代創造了富有特色的近代建筑,加拿大B+H事務所在設計廈門高崎國際機場時吸收了閩南建筑傳統的屋脊形式和閩南民居木屋的空間形式,由比例優美的折線型架空斜脊、尺度雄壯兩端微有上翹的正脊共同組成的屋頂輪廓,這是閩南傳統形式在現代建筑上運用的探索和嘗試,另外還設計了上海阿斯利康園區三期。上海建筑設計院張少華先生設計的廈門大會堂作為廈門行政中心的標志性建筑,設計也延續傳統民居建筑和騎樓的風格,設計以軸線對稱,融匯穿插,體現空間多樣性。

現代建筑設計集中關注人與環境、建筑之間的協調關系,基于“海上花園”的著稱,建筑師更多的將建筑與環境聯系在一起探索廈門建筑獨特的歷史文脈。世茂海峽大廈作為廈門標志性城市建筑高達300米,外觀以風帆為造型,以幾何和對稱體現形象,并融入廈門市花三角梅的創意,建筑坐落于水邊,裙房的立面設計與海邊的波浪相呼應。作為一座歷史內涵豐富的城市,在快節奏的發展中又展現出了它的國際化。

4結論

通過參考世界建筑之都標準,分析兩座城市整體的社會地位、經濟文化以及建筑資源等,巴塞羅那以文化名城和近代建筑為特色,廈門則是古民居和現代建筑并存,傳統與現代結合,體現時代性。

在打造城市形象過程中,廈門切實保護城市歷史文化,根植于民族信仰,科學地融入現代元素。現代建筑圍繞人與環境的關系,在設計中融入新技術材料,體現時代性。而如何體現以人為本的理念、建設適合人們居住的安全社區是應該思考的問題,在全球化的趨勢下,從可持續的研究角度出發,建設城市形象,促進城市經濟、社會、自然共同發展。

參考文獻

[1]邱澤有.走向未來的廈門建筑[J].建筑學報,1997(10):20-23+66-67.

[2]梅青.鼓浪嶼近代建筑的文脈[J].華中建筑,1988(03):64-67.

[3]石峰,樂樂.相變材料在建筑墻體中的應用研究——以廈門地區為例[J].城市建筑,2020,17(16):88-92.

[4]莊佳倫.淺析廈門嘉庚建筑的氣候適應性設計[J].中外建筑,2020,No.231(07):70-73.

[5]邱澤有.走向未來的廈門建筑[J].建筑學報,1997(10):20-23+66-67.