基于新東方風格學理論淺析新中式風格在博物館設計中的應用

——以中國國家版本館為例

劉科汝 劉姿汝

魯迅美術學院人文學院

一、研究背景與目的

中國作為擁有五千多年歷史的文明古國,濃厚的民族精神是發展我國民族化道路的強大背景。建筑設計是傳播中國文化和提升民族自豪感的重要載體,在我國現代發展史上,我們既有“復古”的建筑設計嘗試,也有學習西方的“拿來主義”,但目前的建筑設計較為商業化,使得設計產品變成模式化的流水線產物,所以有必要探尋設計的手法。新東方風格作為民族化設計的重要表現方式,對指導建筑設計師的設計工作有著實際的借鑒作用。

隨著綜合國力的不斷增強,中華民族偉大復興的開始,人民對民族的認同感也在逐漸增強。設計不僅要滿足功能需求,還要滿足人們的精神需求,從服裝設計、家居、影視到建筑設計,也涌現出許多民族化的設計實踐。

本文的研究目的在于將“新東方主義”藝術觀念帶有時代性的理解,擴展到市場實踐的物質載體上,分析博物館設計中的新東方風格,探求東西方文化的融合和吸收,以及本土文化的繼承和創新,通過研究樹立民族自信心,同時也在設計方法上為建筑設計提供借鑒。

二、新東方風格學理論及應用

(一)新東方風格學理論淵源

風格概念源于18 世紀的理性主義思潮,溫克爾曼等藝術史家開創風格學研究方法,逐漸成為西方藝術研究的有效方法。夏皮羅認為:“對于美術史家來說,風格是研究的基本對象,它研究其內在的一致性、其生命史、其形成和變遷的問題。它也利用風格來作為作品起源的時間地點的評判標準,以及風格作為一種追溯不同學派間相互關系的手段。”伴隨著西學東漸,風格學方法一開始是作為美術史研究的方法被應用到中國美術史研究中,之后在其他領域得以應用。

新東方主義是國內設計師對中華傳統文化的新認知。藝術家葉錦添作為新東方主義風格的先行者,在自己的著作中提出“新東方主義”概念,他一直在尋找屬于東方的真實文化遺產,思考怎么從百年來對東方主義的誤解及西方文化占據主導地位的情況下,去全面地展示和挖掘新東方主義,并在《臥虎藏龍》等電影中進行服飾設計的眾多實踐。建筑領域的“新東方主義”是現代設計師在繼承和借鑒傳統的基礎上謀求新的原創。

(二)新東方風格學理論在中國建筑設計中的發展

建筑領域的新東方風格的形成不是一蹴而就的,它離不開近百年來的實踐:20 世紀二三十年代的“中國固有形式”,嘗試歷史樣式的模仿和引用,忽略了建筑的功能性及經濟性。20 世紀五六十年代民族形式雖然出現了對傳統繼承的辯證思考,但對傳統的認知仍停留在形式層面。20 世紀80 年代雖然在探索民族形式的創新表達,但還是停留在對表面形式的實踐。20 世紀90 年代開始交融和整合,開始弘揚傳統建筑風格,但不拘泥于對傳統形式的復寫,是對傳統的深層挖掘,在建筑設計上慢慢開始突破。進入21 世紀之后,追求新而中的建筑風格,強調建筑要體現骨子里的中國精神,傳統精神表達愈發多樣性,開始逐步實現從形式到意境的表達,在這一時期的探索中逐漸形成 “新東方風格”的演變:第一階段 “形式表達”,局部提取或復制傳統中式元素;第二階段“意象表達”,整體或局部將被模仿對象進行簡化或轉化,還停留在符號化表達階段,能完整地表達中國傳統的精神內涵;第三階段“意境表達”(擺脫符號化表達),通過當代建筑語匯來表達傳統意境,來實現傳統深層精神的表達,其中最為典型的是萬科第五園和蘇州博物館(新館)。萬科第五園將徽派和晉派傳統建筑元素相結合,它并沒有簡單地復古,而是有選擇性地保留,以及提煉傳統文化的意境,營造適合中國人居住的傳統居住環境,同時又能適應人們的現代生活習慣。如著名建筑師貝聿銘設計的蘇州博物館(新館),尊重蘇州園林的傳統特色和手法,揚棄式地繼承古代傳統園林的建造手法,并融合了江浙地區的傳統民居建筑元素符號,將具有代表性的中國傳統設計圖案進行抽象化處理,從而創作出現代建筑設計語言的新形態,極大地展現了蘇州這座古老城市的現代性。在《貝聿銘與蘇州博物館》一書中,貝聿銘說道:“我企圖探索一條新的道路:在一個現代化的建筑物上,體現出中國民族建筑藝術的精華。”[1]在當代中國設計領域,這種創作形式對中國建筑設計的民族化影響深遠。

三、中國國家版本館設計中的新東方風格學

(一)新東方風格與中國國家版本館

新東方風格不是一個一般性的技術問題,而是一個深刻的藝術哲學和文化人類學問題。“建筑設計不僅需要滿足人們對建筑的物質需求,也要滿足人們對建筑的精神需求。”[2]博物館則是滿足人們物質需求及精神需求的典型項目類型,也是新東方風格建筑的較早實踐,見證了從對傳統風格的引用、模仿再到對文化內涵的再理解,它不是代表某些人的嘗試,而是代表著國家及社會層面對傳統文化的認同和挖掘。具有代表性的是中國國家版本館,它由北京總館、杭州分館、西安分館及廣州分館組成,這四座城市又有著深厚的歷史沉淀,形成獨特的文脈特征。

版本是一個廣義的概念,是指作為歷史文化載體的所有版本資源,是記錄歷史、見證文明的“金種子”。“為什么而設計?設計的功能是什么?”[3]基于這個問題,國家站在文化安全和文化復興戰略高度上謀劃的,用以存放保管文明“金種子”的“庫房”,也就是中華文明種子基因庫。因此,中國國家版本館從“基因”上就決定了它的形式具有民族特色和地域特色,適合采用新東方風格。四座國家版本館散落于各地文脈之處,具有版本典藏、研究、文脈展示、交流的功能,它們是現代設計語言轉譯東方文化的典型,是時代新風與歷史古韻相碰撞產生的作品。

(二)中國國家版本館設計中的新東方風格學應用

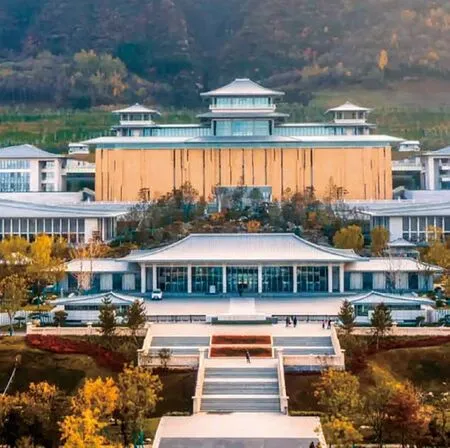

中國國家版本館總館位于北京市,文瀚閣作為主要建筑,是中國國家版本館的標志性建筑(見圖1)。北京有著濃厚的明清皇家建筑傳承,該場館的設計沉穩大氣。建筑外形類似北京天壇祈年殿,同時也借鑒敦煌莫高窟九層樓的神韻,無論是建筑外觀還是室內設計,猶如殿堂般典雅莊重;同時,整個場地也體現了中華傳統文化的秩序感,文瀚閣是整個序列的制高點,烘托出恢宏之勢。館內詮釋藏書文化的文瀚八景、國家書房內來源于宋代石刻天文圖的星空穹頂、洞庫拱頂的飛天壁畫、兼具傳統建筑神韻與時代精神的文瀚廳,富有中國文化元素的設計隨處可見。

圖1 中國國家版本館總館整體鳥瞰圖

杭州國家版本館位于浙江省杭州市,主體建筑為文潤閣,整個項目蘊含濃郁的江南宋韻,設計師為普利策獎得主王澍(見圖2)。歷史上杭州作為南宋的都城,以宋代園林為背景做新藏書樓,實際與宋人崇尚自然、提倡“天人合一”的理念不謀而合。王澍闡釋理念時解釋道:“宋代的建筑,最精彩的是它跟山水的對話能做到精確對位——不是協調關系,是互相補位、互相映襯的對話關系,是種不一樣的生動。”

圖2 杭州國家版本館整體鳥瞰圖

但遺憾的是無宋代園林留存至今,王澍始終堅持從宋朝的書畫中尋找解決方式,《溪山行旅圖》給了他很大的啟發。浙江以燒得美瓷為善,而青瓷似玉,青黛色玻璃就作為博物館特色,表達出宋代的韻味,它既是建筑外觀的一部分,也是室內色彩的組成;室內吊頂以中國傳統的木架構屋頂結構為裝飾,室內風格素雅,并以格柵營造中式美學意境。

廣州國家版本館背靠鳳凰山,基地坐北向南、前低后高,借此地勢依山而起,逐步升級(見圖3)。從俯視的角度,能看到廣州國家版本館按照殿堂式建筑的空間序列,建筑主體圍繞清晰的軸線對稱。抬升和對稱凸顯藏書樓的莊嚴和地位,體現中國古代書院、傳統殿堂式建筑的文化內涵。古樹圍繞在禮制嚴格的主樓周圍,融入了嶺南風格的園林群落,也讓建筑有機會與自然、山水高度融合。同時,文沁閣在色調上保留了嶺南建筑獨有的特色。外立面顏色以淺灰、中灰、深灰三種灰色過渡,與青山綠水合為一體,營造出水墨丹青的氛圍,構造出與水池、植物在視覺上和諧映襯的關系。這種“天人合一”的效果正是來源于建筑群整體高度的協調性。

圖3 廣州國家版本館整體鳥瞰圖

西安國家版本館位于陜西省西安市,主體建筑為文濟閣,西安為漢唐的國都,該館定位為漢唐風韻(見圖4)。西安國家版本館以高山為景,山嶺和平原的巨大高差,形成高差明顯的兩部分,分別承接山水,這種大開大合的氣勢,將漢唐風韻的磅礴雄厚體現得淋漓盡致。西安國家版本館采用傳統的禮制布局呈現嚴明的軸線對稱關系,周圍園林交錯,總體格局方正規整、秩序感更強。

圖4 西安國家版本館

整體而言,四座國家版本館將傳統文化轉譯為現代建筑空間設計特色,同時,在這些項目的實踐中也給我們帶來一些反思:四個項目都采用了禮制布局結合外圍園林和傳統坡屋頂意向,對于傳統建筑空間的參考,是否偏向形式主義,是否還能更多樣化。新東方風格的探索,也確實讓我們看到了現在和未來,現代空間與傳統元素及歷史古韻結合的無限可能性,還需要繼續探索。

四、結論

中國的設計師需要重視中華民族的歷史文化,這些博大精深的文化會成為設計師靈感的源泉,從而成就好作品,找到文化自信,進而使新東方風格更加國際化。