基干“情感互動”的盲人觸覺認知與藝術產品設計研究

張小彤 田靜雯 周洪濤

關鍵詞:觸覺認知 情感互動 盲人 藝術 產品設計 3D打印

中圖分類號:TB47 文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2023)18-0124-04

引言

21世紀第2個十年規劃,我國全面落實殘疾人保障事業,根據《“十四五”提升殘疾人文化服務能力實施方案》中的任務目標就是進一步建立殘疾人公共文化服務場所和文化服務設施,讓“平等參與共享”理念更加深入人心,滿足殘疾人文化藝術需求,提升殘疾人文化素養和文明素質[1]。20 世紀初我國大力發展城市公共文化事業,盲人和低視力人群的基本生活已然得以保證,然而為他們提供的文化藝術產品基本缺失,很大程度上還停留在簡單地幫助他們“識別物體”階段,服務于盲人群體的認知學習工具更是難以普及。本研究是為了豐富盲人學習生活的文化藝術產品,打造更加適合盲人和低視力群體認知學習情感交流的藝術產品。

一、研究背景

截至2020 年5 月,我國有8296 萬殘疾人,占總人口的7%。其中有視力殘疾人數約1233 萬人,盲人約500 萬[2]。我國是全球盲人最多的國家之一,每年新增盲人數量達45 萬,這個數字還在不斷增長[3]。但為他們提供的基本公共設施和教學認知器具卻十分有限,文化藝術產品、娛樂產品更是缺失。我國服務于盲人日常生活的認知設計產品處于嚴重落后狀態。大多數的盲人生活和社交活動較為單一,可從事、可選擇的職業更為局限。除了要完善盲人教育和拓展盲人就業渠道之外,盲人更多的是需要得到心靈上的安慰,需要一種可以塑造形象、營造氛圍來反映現實生活的媒介。而藝術作為一種人人可以理解,人人可以傳播的表達情感、烘托環境、傳達精神的一種表現形式,可以通過情感與分析、整合與運用、捕捉與挖掘等方式對客觀和主觀的對象從事認知、學習和情感互動,通過感受(視覺、聽覺和觸覺)得到反饋。盲人追求獨立,自由的思想和對知識,文化的向往與普通人是一樣的,甚至他們對信息更加敏感,求知欲更強。隨著我國近些年來經濟和教育高速發展,越來越關注到特殊人群,改善人們的生活環境,滿足人民對美好生活的期望。

二、盲人觸覺認知與情感互動

(一)藝術介入觸覺認知

認知是人對信息進行感知、學習和思考的一種人類知覺。亞里士多德在《靈魂論》和《感官與感覺》中將感覺分為視覺、聽覺、觸覺、味覺和嗅覺五種[4],他認為觸覺是人類最重要的感覺認知方式,是其他感覺認知的基礎,人類能夠準確判斷觸覺的強度和力度是高于動物的感覺認知方式。詹姆森·吉布森(James Gibson)為知覺研究提供了一個有用的框架,他引入了遠端物體、信息介質、近端刺激和知覺物體的概念[5]。盲人和低視力人群的感官認知方式主要是通過觸摸,他們在日常生活中通常所接觸到的帶有盲文的二維平面書籍,通過觸摸傳到腦部三維物體圖像的信息;或者由他人通過語言轉述二維圖像的外觀形態、空間結構、物體顏色等,將文字和個體想象轉化為腦海中的三維立體圖像。這種文字轉化為三維圖像的認知方式,或者是獲得有效信息的方式具有很大的局限性、不確定性,缺乏一定的規范性和同一性。

我國一直以來注重盲人認知研究,并研發出電磁式盲文觸覺認知裝置、人機交互,以及現有的機械觸覺圖形顯示器和仿生微生物觸覺等。但以藝術和設計的介入方式還沒有涉及觸覺認知藝術產品設計中。通過設計重構,引入藝術化設計和參數化設計創新快速實現落地使用,重構盲人觸覺認知產品模型,探索藝術設計介入觸覺認知的可能性。

(二)情感互動理論與盲人認知設計關系

表達情感一般是由臉部表情、神態反應和肢體語言等,依靠局部和全身肌肉控制的自發神經反應。美國加州大學伯克利分校阿莉·拉塞爾·霍赫希爾德教授(Arlie Russell Hochschild)認為[6],情感互動都具有一定的限制作用,反映了互動所需要的情感文化和情感理念。盲人由于生理原因不敢與正常人互動,對于提升群體生活品質和配套生活、工作產品的體驗反饋就有一定的限制。根據情感互動理論與“設計思維”中的“同理心”概念相結合,以人為本探討觸覺認知在設計中的應用價值和設計作用,針對盲人觸覺的優勢展開設計,從理論和實踐角度設計盲人觸覺符號、文字、圖形等多方面的認知,力圖開發和改進現有學習工具、學習產品、藝術品等,同時根據上述設計過程衍生的盲人觸覺空間進行再設計研究。

三、開發盲人觸覺認知藝術產品的現實意義

基于我國盲人的教育、生活、就業現狀和盲人對高質量生活的愿望,設計研發盲人觸覺認知藝術產品顯然有著重要的時代意義,能夠為我國的盲人特殊教育在藝術教育、學習教具、學習內容等方面提供一定的理論和實踐指導作用,能夠提高盲人和低視力人群自信心,提升推動對于享受藝術人生和更加美好的精神文化生活訴求的向往,提供一定的解決策略。

(一)改善學習教具,助力盲人教育

中國近些年大力發展殘疾人保障事業,特別是教育方面。2015年至2017 年期間,共有2.89 萬名殘疾學生通過高考被普通高校錄取,5464 名殘疾學生通過單考單招進入高等特教學院學習[7]。在2017年以后,我國開始施行《殘疾人參加普通高等學校招生全國統一考試管理規定(暫行)》,明確規定要為盲、聾和肢體不便的考生參加普通高考提供合理便利[8]。國家對盲人群體的教育尤為重視,對盲人的基本教學設施、教學器具的設計研發成為制約盲人和視覺障礙人群教育順利開展的關鍵。盲人觸覺認知工具研究和盲人藝術品設計研發,不僅可以助力盲人教育,而且在提升盲人生活質量方面具有不可忽視的作用。

(二)深度創新研究,豐富認知方式

傳統的紙質盲文觸覺界面,被廣泛地應用于盲文教學多為紙質媒介,不易保存與攜帶,同時極易損壞。當下互聯網的普及,二維平面的凸點盲文已經不能滿足盲人對三維實體模型的構想。傳統的金屬、木制和紙質的盲文認知教具有著造價高、研發慢、普及率低、耐久性差、靈活性不足、受眾面小、針對性弱等缺點。且有些抽象物體和抽象詞匯無法通過簡單的實體模型和語言描述表達[9]。如物理中的光、光源、光的反射等,很難通過觸摸實體模型而達到表達效果,這時就出現了觸覺圖形顯示器(觸摸圖)[10]。然而,現存的觸覺圖形顯示器原型造價較高,應用極少。因此,觸覺認知藝術產品研究可以填補傳統盲文媒介與高端盲人觸摸圖之間的空白區域,以較低的成本實現豐富的情感互動效果。

(三)走出心理陰影,提升生活自信

盲人由于自身的生理缺陷,往往具有孤獨、自卑、失落、缺少安全感等心理問題,進而導致他們的行動反應存在一定延遲性,這就造成了盲人的人際溝通障礙,長此以往,多數盲人會產生孤獨情緒[11]。此時,設計巧妙地介入盲人心理亞健康的生活場景,借助“通用設計”“無障礙設計”“包容性設計”“設計同理心”等相關的設計理念[12],以盲人的角度出發,探討設計對人的價值,賦予設計人性、情感和互動,研究符合盲人生活需求的產品、服務、系統。同時,觸覺認知藝術產品的開發設計能夠作為一種延伸人體功能的工具,更好地體現了引入設計后給盲人的正常生活帶來的新希望。

四、藝術介入重構盲人觸覺認知產品

(一)基礎性盲人觸覺產品設計

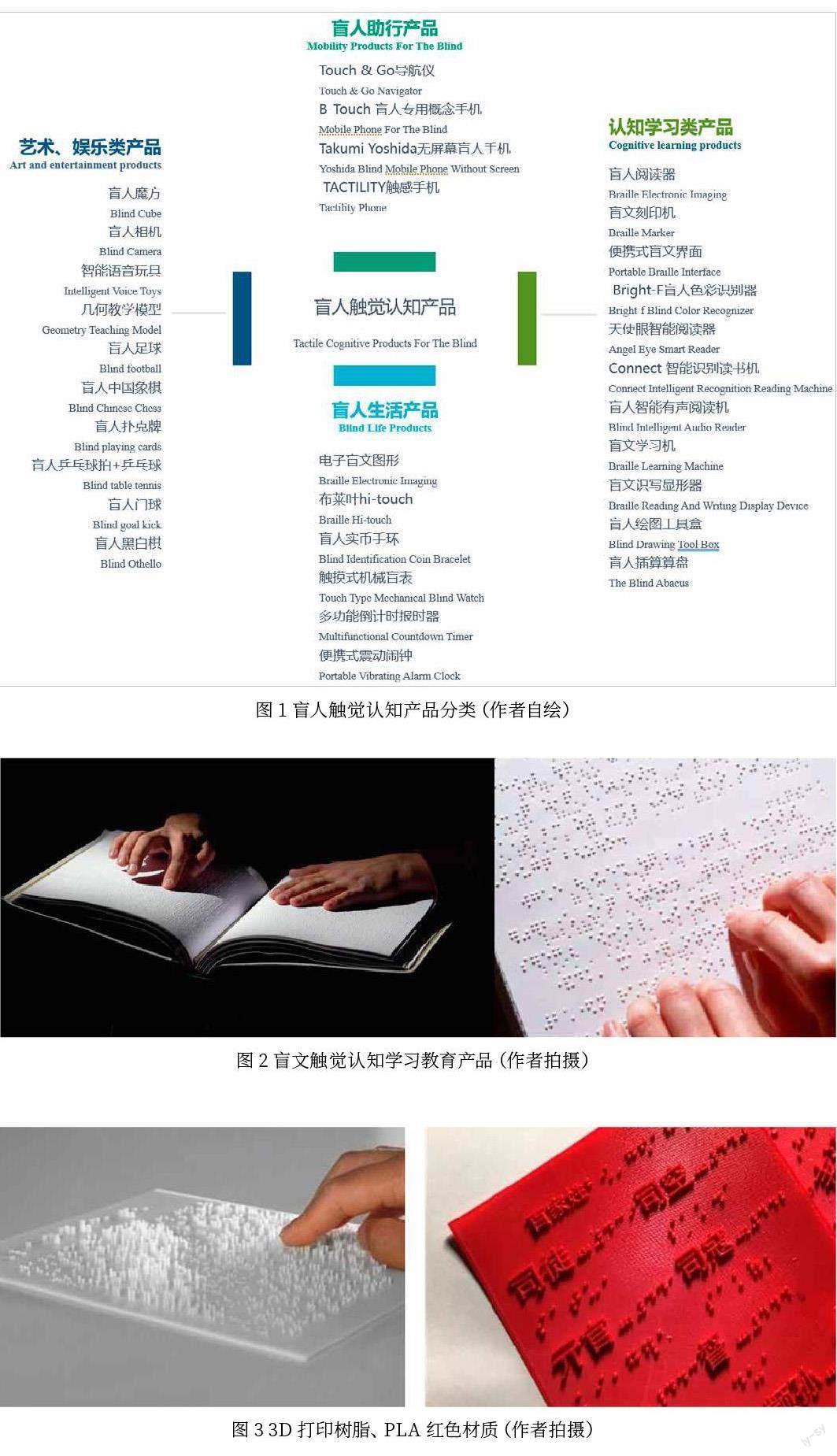

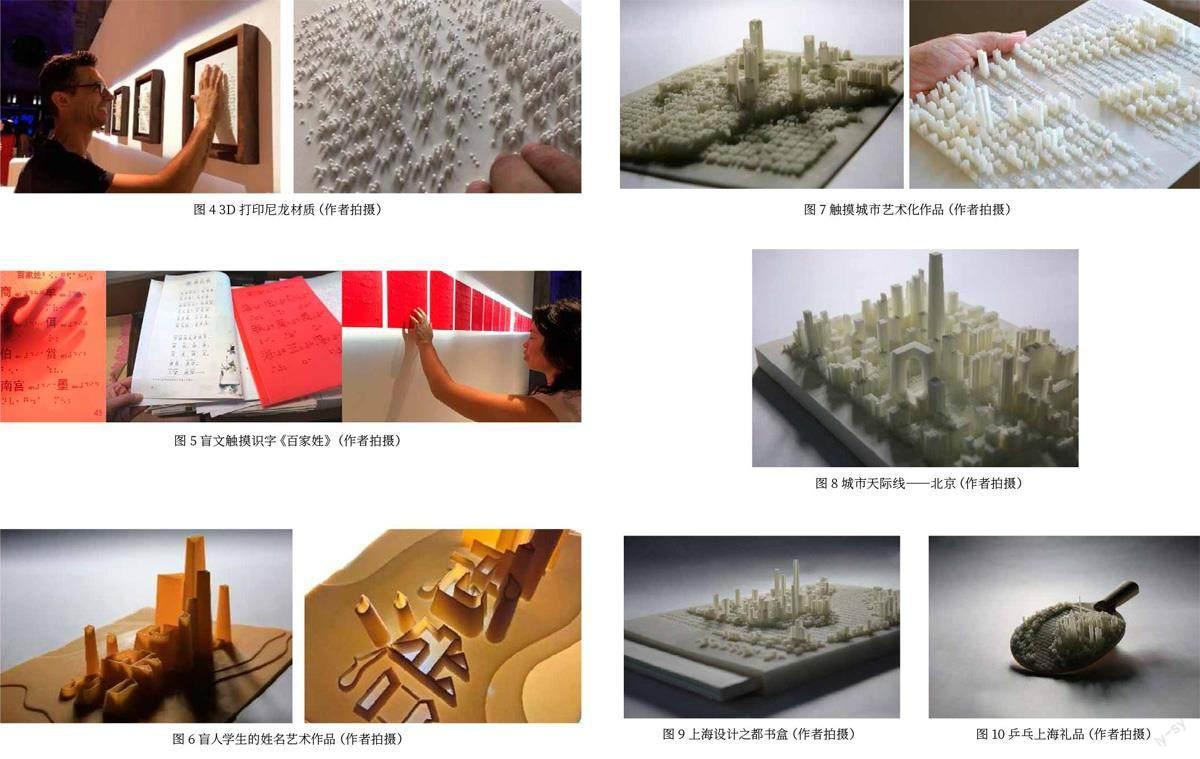

現階段對盲人觸覺認知產品的分類中(圖1),盲人藝術娛樂產品還是較為匱乏。團隊以藝術介入的方法,使觸覺類盲人產品滿足在圖形處理、實體表達中的藝術性。并根據盲人用戶的習慣與需求,開發盲人常規閱讀的觸覺認知學習工具和藝術教育產品,對凹凸盲文材料的觸感進行了改良,便于盲人在使用的時候更加快速地識別,并進行了線上和線下同步的實驗測試推廣(圖2)。

將二維平面圖像和文字從環境設計、界面設計和數字設計多角度、多維度研究。將技術與藝術融合,有效使用圖形識別技術、三維化數字轉換技術的優勢。并運用3D 打印的方式實現和展現更加直觀、更加簡潔的三維立體物,解決現有盲人觸覺認知學習工具和藝術教具有限的局面。

(二)觸覺符號認知設計教學

可觸摸的三維立體物體是盲人形成物體概念和空間形態等在思維創造中不可或缺的工具。從觸覺文字認知、符號認知、空間展示認知、藝術界面認知、認知教學工具和認知藝術品等方面進行研究,形成六位一體的全方位、多角度、跨學科的盲人觸覺認知研究理論。通過觸覺情感互動認知設計研究,構建基于盲人觸覺認知的設計原則和設計方法。

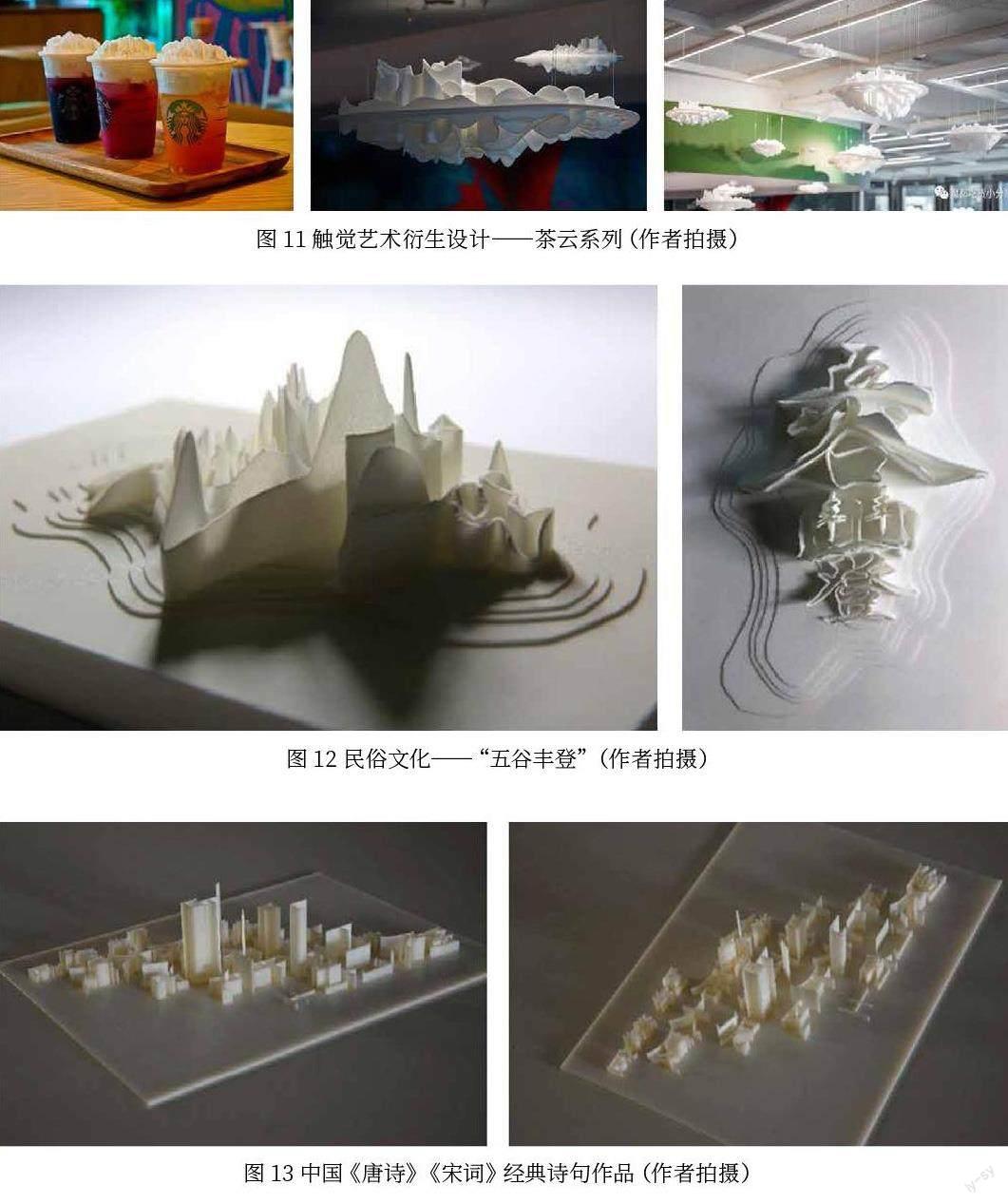

利用3D 打印技術和三維圖形轉換技術,快速傳達物體信息給盲人進行認知學習。另外,盲文書籍中的圖片可以利用上述技術來實現平面到半立體可觸摸書籍的轉換,提升盲人認知教育的水平[13]。筆者團隊依據盲人的認知研究開發了一系列的盲人認知學習產品,作為一種改善現有輔助學習的工具。并與盲童學校、特殊教育以及有盲文藝術教育訴求的機構展開合作。團隊采用3D 打印樹脂、尼龍、ABS、PLA、硅膠、亞克力等多種材料設計和實現產品(圖3、圖4),階段性地進行材料探索與實踐,產生高效、低成本、可持續的學習和認知工具,服務于盲人,促進盲人認知產品的開發和傳播。

基于各個年齡層次的盲人的生活習慣、學習方式、認知特征內容的深度研究,開發出適合盲童學習的觸摸認知學習工具——“盲文觸摸識字”(圖5)。作品選取中國經典啟蒙教材《百家姓》開發觸摸識字系列。由于中國的漢字是最古老的象形文字,對于很多盲人來講,認識他們自己的姓氏是一件很難的事情,通過觸摸符號設計和3D 打印技術的快速轉化,可以讓盲人快速認知學習到文字圖形。同時輔助老師口述講課內容,方便記憶并激發盲童學習好奇心和探索心,可以從一定程度干預盲人的心理健康。

本產品特點對比現有其他產品優勢十分明顯。首先,使用3D 打印快速成型,利用現有設計共享平臺,推廣普及難度低,學校和教育機構可以根據自身使用特點針對性制作。其次,產品安全性和可持續性較高,使用可生物降解材料制作,對比傳統紙質盲文紙耐久性較高,不容易損壞,體積較小容易攜帶。

(三)觸摸藝術產品的藝術化設計

設計團隊在3D 盲文教學產品研發的基礎上,努力探索盲人可讀的藝術品,提升豐富盲人對藝術的審美水平,關注盲人的情感世界。在保留《百家姓》觸摸文字的基礎版本形式,團隊為盲人的漢字姓名進行了藝術化設計,可以融入不同盲人家鄉地勢形態的特點,與盲人共同創作一幅具有鄉土情懷、自己專屬姓名的3D 藝術展品[14]。如圖6 中所示,即為上海盲人學校一名學生的名字,他的家鄉是發達的南方平原城市,有很多高層建筑。盲人可以通過觸摸3D 打印的藝術化認知界面與同伴分享,在心中解讀自己的姓名和描繪家鄉的模樣。

另外,為了讓盲人了解世界各地城市的發展樣貌,筆者團隊開發了盲人觸覺認知藝術界面——“觸摸城市1.0 版本”(見圖7)。作品以全球范圍內的濱海城市為藍圖,設計界面集中展示城市建筑地貌起伏樣式,通過不同文字語言描述城市風貌和人文歷史,使用藝術化的處理手法,為盲人和低視力人群集中展現了全球城市發展,提升盲人群體情感認知的廣度。盲人觸覺認知藝術界面“觸摸城市1.0”主要有兩個版本,一種是適合明眼人和視力殘疾人的多國文字和文字建筑高低起伏的文字可視化版本;另一版則適合使用盲文閱讀的人群,通過觸摸盲文點狀的高低落差可以反饋得到視覺圖像,可以感受到城市規劃分布和地理地勢形態等。

第二階段,筆者團隊開發盲人觸覺認知藝術界面2.0“城市天際線”(圖8),以全球范圍內不同國家特色城市的地標建筑作為藝術表現形式,設計界面集中展示城市地標性建筑物,通過不同文字語言描述城市風貌和人文歷史,使用藝術化的處理手法,為盲人和正常人集中展現城市發展特色。如法國巴黎的埃菲爾鐵塔,德國的柏林,中國上海的東方明珠……都以呈現特色城市的特色建筑地標風貌,讓盲人能夠“觸摸”世界城市,了解不一樣的世界城市特色。

(四)觸覺3D 藝術衍生品設計

嘗試以不同的三維立體的表現方式呈現,延伸可觸化的視覺信息。團隊提出盲人認知藝術界面研究體系,以開放與包容相結合的方式構建共享藝術和設計平臺,設計共享與公益設計是商業模式之外的有效補充。共享藝術和設計云平臺形式可以最大程度地獲取信息和資源,在商業模式之外,通過設計師平臺,有效鼓勵公益設計和設計共享。藝術衍生品設計開發中,團隊以上海為設計案例,設計黃浦江中段與東方明珠等建筑集群為主題的上海書盒設計,介紹城市的人文歷史內涵,承載上海文化的高檔書盒設計(圖9)。另外,以上海與運動主題結合的乒乓球拍擺件設計——乒乓上海,展現了上海全民運動的精神風貌(圖10)。觸覺3D 藝術衍生品設計探索過程中,團隊與星巴克中國在門店藝術裝置領域的首次跨界合作,力圖以全新的觸摸藝術形式,整合商業空間、創意教育與技術創新來呈現未來主義的觸覺藝術的嘗試——茶云系列(圖11)。

(五)傳統文化物化的情感表達

作為一種獨特的觸覺認知藝術表現形式,團隊嘗試挖掘其更深層次的傳統文化表達內涵。以新的觸覺藝術形式作為傳統文化的載體,觸摸文化系列:將具有吉祥寓意的“五谷豐登”漢字以山脈丘陵的田園地貌,表達人們對風調雨順,五谷豐登的美好寓意(圖12)。甄選中國古代經典文學著作《唐詩》《宋詞》中的經典詩詞,物化為可讀、可賞的3D 傳統文化藝術作品(圖13)。設計創意通過3D 打印成型技術的創造性轉化,成為盲人群體對中國傳統文化的繼承與發展的重要方式。3D 打印成型技術對盲人認知方式、二維圖形的三維轉換、藝術認知水平的提高、盲人藝術空間的擴展、設計共享平臺和盲人文化事業的新時代發展具有現實意義。

結論

對于視力殘疾群體來說,利用觸覺認知世界,不僅從文字上去理解,更需要發揮3D 立體觸覺藝術的作用。讓盲人和低視力人群更好地“看”世界,不僅從現有觸覺認知產品設計入手,更需要關注視覺障礙者的心理需求,將藝術和設計引入盲人觸覺認知藝術產品設計中,開發超尺度盲人認知界面、觸覺符號認知界面、認知學習輔助工具以及后續繼續深入研究盲人觸覺認知藝術展覽空間,提升推動盲人和低視力人群享受藝術人生和更加美好的精神文化生活的機率。基于現階段的階段性成果,團隊會持續深入開發其他盲人觸覺認知3D 打印藝術產品,基于“情感互動”理論的盲人觸覺認知藝術產品設計,用于指導構建盲人觸覺認知產品設計體系,開發盲人觸覺認知藝術衍生產品。研究可以得到更多的研究者和設計師的關注,共同為盲人和低視力人群設計產出更加契合、適合他們使用的產品,讓他們可以更準確地認知世界,這也是全社會走向共同繁榮不可缺少的一部分。