質子交換膜燃料電池雪花形流道參數研究

閆法義,裴雪鍵,姚 健,范 祥

(山東建筑大學機電工程學院,山東濟南 250101)

質子交換膜燃料電池(PEMFC)因具有能量轉換效率高、清潔便攜的特點,在能源短缺問題日趨嚴重的今天被廣泛關注。雙極板是PEMFC 的重要組成部件,承擔著分配反應氣體、收集傳導電流等作用。流道結構存在于雙極板中,不同類型的流道直接影響燃料電池的輸出性能[1-3]。

對于流道的改進方式可以分為兩類,分別為改變流道整體布置形式和改變流道結構參數。首先是流道整體布置形式,目前出現了很多新型流道結構,例如3D 流道、徑向流道和型流道等。Gunduz 等[4]設計了一種3D 螺旋流道,并將其與直流道組合研究,發現當雙極板幾何形狀由螺旋流道代替直流道時,燃料電池可以提供更高的輸出功率。此外,陳曦等[5]設計了一種波浪形平行流道,通過連續改變反應氣體的運動方向增大氣流擾動,進而提升了燃料電池的性能。在對比多組參數組合后發現,當波長和波峰分別為4 和0.8 mm 時,性能最佳。對于改變流道結構參數,王琦等[6]將脊寬作為變量,建立了4 種不同脊寬的單電池模型,發現增大脊寬不僅可以提高燃料電池的溫度均勻性,還有利于水的排出。Chowdhury 等[7]通過改變單蛇形流道的橫截面積,比較了常規、收斂和發散三種流道類型燃料電池的化學性能,結果表明,收斂型流道在電流密度和壓力分布方面擁有更好的均勻性。

仿生型流道是以自然或生物的固有結構為靈感設計出的一種新型流道,在近年來獲得了較高的關注。Xie 等[8]受蜘蛛網結構的啟發,設計了一種新型蜘蛛網形流道,研究發現,當采用正十四邊形結構,并且螺旋流道層數為5 時,綜合效果最佳。王澤英等[9]提出了一種銀杏葉形流道結構,對其進行了仿真分析,發現相對于平行流道和五路蛇形流道,新型流道的最大功率密度分別提升了28.85%和4.36%。

但無論是平行流場、蛇形流場或者是上文提到的幾種仿生流場,均存在氧氣分布不均勻的問題,例如平行流場在流場中心區域會出現大面積積水從而影響氧氣的運輸;在流道末端,蛇形流場中的氧氣濃度會大幅降低;上述仿生流場也存在此類問題。為了提高氧氣分布的均勻性,本文通過觀察雪花結構,設計出了一種雪花形流道。該流場以幾何中心的圓形為入口,通過發散型的主流道連接出口,避免流道長度過長造成氧氣濃度差大、壓降大的問題,并以主流道和分支流道間夾角為研究重點,旨在找到使新型流道具有最佳綜合性能的數值模型。

1 模型與參數

1.1 模型構建

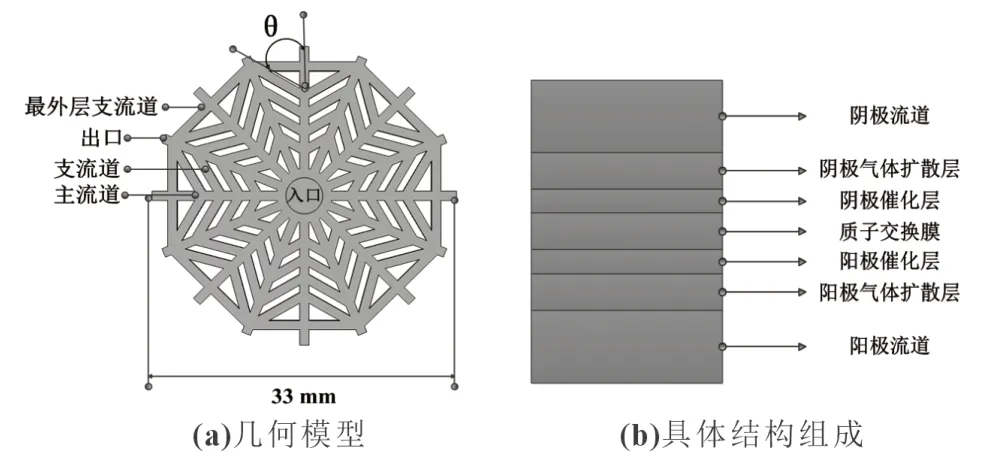

基于雪花結構設計的新型流道,幾何模型如圖1(a)所示。可以看出,新型流道主要由主流道和支流道組成,主流道兩端分別為反應氣體入口和出口,支流道連接相鄰主流道,進氣口位于極板中央,各主流道之間的夾角為22.5°。

圖1 雪花結構新型流道的幾何模型及其具體組成

為了探究主流道與支流道間夾角對PEMFC 輸出性能的影響,以夾角θ 為研究重點共設計了6 種不同方案。其中,θ=90°時為方案1,以10°為步長逐漸減小,當θ=40°時為方案6。當達到40°時,肋寬度減小到極限值,繼續減小θ 值將出現無肋現象,這對提升電池的輸出性能是不利的。不同類型流道的活化面積均為855 mm2,主、支流道的寬度與高度均為1 mm。基于CFD 的三維仿真軟件COMSOL Multiphysics 單體模型計算域由流道、氣體擴散層(GDL)、催化層(CL)和質子交換膜組成,單電池模型具體結構組成如圖1(b)所示。

1.2 模型假設及其具體參數

由于本文的研究重點是夾角參數對新型流道的影響,所以需要對模型的部分條件做假設處理,以便更好地對比仿真結果。假設:(1)燃料電池在穩定條件下運行,并且重力忽略不計;(2)燃料電池內部的流動狀態為層流;(3)電解質為電子絕緣;(4)所有氣體均為不可壓縮的理想氣體;(5)所有多孔介質均為各向同性、均質性[10]。

幾何參數與主要操作參數如表1 所示。

表1 幾何參數與主要操作參數

1.3 數學模型與邊界條件

本文使用COMSOL 中的“反應流、濃物質”接口來描述流動和質量傳遞,以求解速度和壓力。在數值模擬時,PEMFC所用到的基本方程如下所示。

質量守恒方程:

式中:ρ為密度;ε為孔隙率;Sm為質量源項;u為速度。

在流道以及GDL 區域Sm=0,在CL 區域,陽極與陰極的質量源項分別為:

式中:M為摩爾質量;F為法拉第常數。

動量守恒方程:

式中:P為流體壓力,Pa;μ為動態粘度;Su為動量源項。

能量守恒方程:

式中:CP為混合平均比熱容量;T為溫度;K為熱導率;SQ為能量源項。

組分守恒方程:

式中:DK為自由流質量擴散系數;ε為孔隙率;SK為組分源項。

電荷守恒方程:

式中:δ為電導率;φ為相電壓;R為電流源項。

作為燃料電池反應速率最重要的影響因素之一,膜內水分傳輸方程為:

式中:Sw為含水量源項;λ為膜含水量。

λ的具體表達式為:

式(10)中:

式中:amem與Cw分別為膜的水活度與水濃度。

由于完整的反應過程描述需要數學方程與邊界條件共同構成,因此在仿真計算中邊界設定十分關鍵。在陰陽極流道內部主要進行的物質活動為氧氣與氫氣的流入與流出,這屬于濃物質傳遞計算模塊。因此,將除流道進出口之外的其他表面設置為壁,以保證進出口位置的唯一性。

在法向傳質過程中,氣體會通過GDL 與CL 并在CL 表面發生化學反應,這屬于二次電流分布模塊。在此過程中,將陽極GDL 下端面設定為零電勢面,而陰極GDL 上端面設定為最高電勢(0.9 V)。相應的GDL 與CL 兩側面位置設定為絕緣面。

1.4 模型合理性驗證

為了保證仿真結果的準確性,首先通過文獻[11]中的五路蛇形流場的實驗結果對本文在COMSOL 中建立的數學模型進行驗證。驗證結果如圖2 所示,從圖中可以看出實驗值與仿真值良好吻合,說明數學模型是合理的。隨后,將數學模型的參數、控制方程、物理場等應用于幾何模型的仿真計算。

圖2 實驗值與仿真值對比

2 結果與討論

2.1 極化曲線和功率密度曲線

圖3 為6 種不同設計方案電池的極化曲線與功率密度曲線。可以看出,在低電流密度區域下,不同方案對應的性能曲線之間的差異較小;在中高電流密度區域下,性能曲線差異明顯。夾角的變化對于電池的輸出性能有顯著影響,從P-I曲線的走勢可以觀察到,隨著夾角不斷減小,PEMFC 的輸出功率不斷增大。特別是當夾角θ 小于60°時,由圖3 放大部分可知,相對于其他設計方案,輸出性能提升更加明顯。與方案5(θ=50°)相比,方案6(θ=40°)極限電流密度提升了6.24%,但根據計算,最大功率密度僅提升了0.5%,可以認為方案5和方案6 在提高電池輸出功率方面能力相近。

圖3 不同設計方案電池的性能曲線

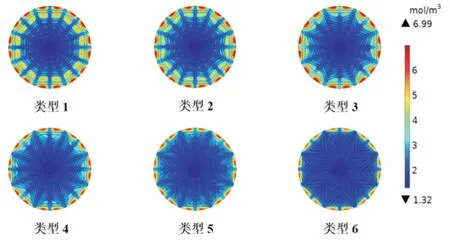

2.2 陰極GDL/CL 層氧濃度分布

圖4 為0.65 V 電壓條件下陰極氣體擴散層和催化層接觸面(GDL/CL 層)不同設計方案氧濃度分布圖。可以觀察到,在整個GDL/CL 層氧氣濃度呈中心對稱分布。流道入口處氧氣濃度最高,沿主流道和支流道擴散方向氧濃度逐漸降低。與主流道相比,支流道區域下氧濃度相對偏低。整個流場氧饑餓最嚴重的區域出現在靠近流道出口處的肋板下,造成這種現象的原因是,隨著反應的不斷進行,氧氣在流道入口處被大量消耗,導致流道出口附近氧氣摩爾濃度較低,擴散能力下降。

圖4 不同設計方案陰極GDL/CL層氧濃度分布

在6 種不同設計方案中,方案6(θ=40°)在GDL/CL 層氧濃度分布最為均勻,整個流道區域下氧摩爾濃度無明顯衰減。隨著夾角θ 不斷增大,靠近流道出口處的支流道區域以及最外層支流道區域下氧濃度逐漸降低。原因是增大夾角θ 會降低流道區域的總體面積,并且使主流道與支流道交叉點處的氣流擾動增大,導致支流道區域內的氧氣流速相對減小,進而影響了其法向傳質能力。

2.3 陰極流道水濃度分布

圖5 為0.65 V 電壓條件下陰極流道不同設計方案水濃度分布圖。圖5 與圖4 所示的氧濃度變化趨勢恰好相反,距離進氣口位置越遠,流道內含水量越高。這種現象在支流道內尤其是最外層支流道表現得更加突出。這是由于流道內殘存的液態水需要高速運動的氧氣攜帶出流場,由圖4 可知,在流道出口附近,氧氣運動速率下降較快,導致外層流道含水量較高。

圖5 不同設計方案陰極流道水濃度分布

在6 種不同設計方案中,方案6(θ=40°)在整個流道區域內總體含水量最低。即使在最外層支流道內,水濃度值依舊小于2.5 mol/m3。隨著夾角θ 不斷增大,靠近流道出口處的支流道內含水量逐漸增加。尤其是最外層支流道,出現了明顯的水堆積現象。這是由于夾角θ 的增加會降低支流道內的氧氣流速,導致其攜帶液態水的能力減弱。當θ=90°時,如方案1所示,主流道與支流道呈垂直分布,此時外層流道內液態水飽和度較高,嚴重阻礙了化學反應的正常進行。

2.4 膜內水濃度分布

圖6 為0.65 V 電壓條件下不同設計方案膜內水濃度分布圖。膜內含水量過高或過低都不利于電池的穩定運行,可以看出,膜內水濃度呈現出與流道內水濃度相似的分布情況。自進氣口至出氣口,沿流道方向液態水濃度持續增大。膜內含水量過高會引起質子在多孔介質區域滲透效率降低,不利于反應氣體進一步擴散,相應地,電池活化極化和濃差極化引起的損耗顯著增加。特別是當夾角θ 大于60°時,在流道出口位置,出現了明顯的“水淹”區域,導致電池輸出性能較差。

圖6 不同設計方案膜內水濃度分布

2.5 陰極流道壓降

作為衡量電池發電效率的重要指標,壓降與反應所需的泵送功率呈正相關。圖7 為0.65 V 電壓條件下不同設計方案陰極流道壓降分布圖。可以看出,隨著夾角θ 不斷減小,壓降逐漸減小。尤其當夾角θ 小于60°時,壓降減小趨勢更加明顯,與方案1(θ=90°)相比,方案6(θ=40°)壓降減小了27.76%。

圖7 不同設計方案陰極流道壓降

綜上所述,在6 種不同設計方案中,方案6(θ=40°)具備最佳的綜合性能。

3 結論

為了得到夾角參數對新型雪花流道輸出性能的影響,將主流道與支流道間夾角作為唯一變量,設計了6 種不同方案。在保證進氣流量、流道寬度等外部條件完全相同的情況下,對6 種設計方案進行了仿真分析,并比較了它們在氧濃度分布、水濃度分布以及壓降等方面的性能差異,最終得出如下結論:

(1)針對本文提出的6 種不同設計方案,分析了主流道與支流道夾角對電池輸出性能的影響。結果表明,隨著夾角不斷減小,電池極限電流密度以及最大功率密度逐漸增加。尤其在夾角小于60°時,性能提升更加明顯,與方案1(θ=90°)相比,方案6(θ=40°)最大功率密度提升了8.74%。

(2)隨著夾角不斷減小,氧濃度分布均勻性逐漸提高。尤其是方案6(θ=40°),沿流道方向氧濃度值無明顯衰減,總體含氧量最高。高氧濃度會誘發更加劇烈的化學反應,有利于電流密度的均勻分布。另外,流道內氧濃度與水濃度呈負相關,隨著夾角不斷減小,流道內總體含水量逐漸降低。當夾角大于60°時,在靠近流道出口處支流道內和膜內均出現明顯的水聚集現象。

(3)當夾角大于60°時,隨著夾角不斷減小,壓降值下降幅度較小。與方案1(θ=90°)相比,方案3(θ=70°)壓降下降了1.53%。當夾角小于60°時,壓降值下降幅度變大,與方案1 相比,方案6(θ=40°)壓降下降了27.76%。綜合考慮,主流道與支流道夾角為40°的雪花形流道(方案6)為最佳選擇。