一期OLIF與TLIF治療單節段腰椎結核的對比研究

木熱提·卡哈爾,地力木拉提·艾克熱木,徐闊,烏其坤·阿里瑪斯,王浩

(新疆維吾爾自治區人民醫院骨科中心脊柱二病區,新疆 烏魯木齊 830000)

根據世界衛生組織的數據,2018年全球約有1 000萬人感染了結核病,約有124萬患者死于結核病[1]。在我國此病主要集中在經濟較不發達的中西部偏遠地區及西北鄉村。作為一種全身性疾病,結核病可波及全身各個系統,尤其大的關節,比如脊柱、髖關節、膝關節、踝關節等,其中脊椎結核較為多見,其發生率為50%,主要發生于免疫力低下和老年患者[2]。脊柱結核早期不表現出典型癥狀,主要為腰背部疼痛,早期發現可通過正規抗結核治療達到治愈。當相應椎體出現骨質破壞、周圍形成膿腫、脊柱后凸畸形,出現相應的神經系統表現或出現截癱等時考慮進行外科手術[3]。

1911年,阿爾比(Albee)和希布斯(Hibbs)描述了一種后路腰椎間融合治療腰椎結核的方法。自此,使用后路腰椎間融合固定成為一種主流。后期技術的提升又出現采用后路正中切口病灶清除聯合植骨融合內固定(posterior lumbar interbody fusion,PLIF)治療腰椎結核,該技術主要用于治療輕度病例,但后路手術存在增加手術創傷、手術時間和對原本無感染的中后柱可能帶來繼發性感染而且有時無法直視下對病灶清除等不足[4]。經椎間孔腰椎椎體間融合(transforaminal lumbar interbody fusion,TLIF)是Cloward在20世紀50年代描述的PLIF技術的一種改良術式,是目前廣泛應用的脊柱融合技術之一。與PLIF相比,TLIF保留了韌帶復合體、椎板和小關節,從而保持了脊柱的穩定性[5],但其對脊神經存在激惹、植骨融合不充分、術后出現慢性腰背部疼痛的可能。隨著技術的不斷改進,近幾十年來發展了幾種融合方法,其中前路腰椎間融合(anterior lumbar interbody fusion,ALIF)手術治療腰椎結核已得到廣泛應用,并取得了良好的臨床效果。前路清創固定一直是腰椎結核的經典手術治療方法,但前路手術存在手術創傷大、解剖結構復雜、多節段性病變難以處理等不足,目前不作為脊柱結核的首選方法[10-11]。近幾年來,作為一種微創且安全的手術技術,斜外側椎體間融合(oblique lumbar interbody fusion,OLIF)已被廣泛用治療進展性腰椎疾病[6-7]。該技術于1997年由Mayer等[8]首次提出,2012年由Silvestre等[9]正式命名為“OLIF”。應用這項技術可以減少失血,大面積去除死骨及椎旁膿腫,植骨接觸面大,對多節段破壞進行有效處理,加快恢復、降低神經損傷的可能。

本研究回顧性分析2018年1月至2021年5月新疆維吾爾自治區人民醫院收治的腰椎結核患者資料,將OLIF及TLIF兩項術式治療結果進行對比評價分析,目的在于:(1)探討兩種術式對腰椎結核的有效性;(2)總結兩種術式治療腰椎結核的適應證;(3)對比兩種術式對腰椎結核的臨床效果;(4)對手術方案選擇提供參考。現就結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 納入及排除標準 納入標準:(1)已診斷脊柱結核;(2)接受斜外側入路病灶清除植骨融合內固定手術;(3)同期接受經椎間孔入路病灶清除植骨融合內固定手術治療作為對照;(4)有完整隨訪記錄的病例;(5)無其他手術禁忌證的患者。排除標準:(1)診斷為腰椎結核但可行抗結核保守治療的病例;(2)診斷不明確或在外院行植骨融合內固定術的病例;(3)腫瘤導致骨質破壞或合并并發癥出現的病例;(4)多節段腰椎結核的病例;(5)未按照隨訪時間隨訪或未按隨訪要求復查的病例。

1.2 一般資料 回顧性分析126例患者資料,最終通過篩查納入48例。按照不同手術方式分為兩組。OLIF手術組患者26例,男12例,女14例;年齡30~72歲,平均(49.62±16.70)歲,手術節段L1~25例,L2~38例,L3~45例,L4~56例,L5S12例。TLIF手術組患者22例,男12例,女10例;年齡30~75歲,平均(51.41±15.30)歲,手術節段L1~26例,L2~34例,L3~44例,L4~57例,L5S11例。兩組患者性別、年齡、病程持續時間、身體質量指數(body mass index,BMI)比較差異無統計學意義(P>0.05,見表1)。本研究經新疆維吾爾自治區人民醫院倫理委員會審批,所有納入對象均已簽署手術知情同意書。

1.3 臨床表現 所有患者術前均主訴腰痛或下肢疼痛,均有腰部壓痛及叩擊痛,保守治療超過6個月無效,存在腰椎椎管狹窄癥狀或間歇性跛行。術前檢查:包括詳細的實驗室檢查和影像學檢查。實驗室檢查:所有患者入院后均完善結核T細胞學檢查并且完善布氏桿菌病滴度檢查作為排除標準。所有患者通過T細胞學檢驗均提示陽性,白細胞正常或輕度升高(除老年患者合并肺部感染等情況),血沉(erythrocyte sedimentation rate,ESR)超出正常范圍(ESR>20 mm/h),C反應蛋白(C-reactive protein,CRP)明顯升高。影像學檢查:所有患者均完善腰椎X線片、腰椎CT及腰椎MRI,了解骨質破壞程度、椎旁膿腫的范圍、椎管內硬膜外是否存在死骨或膿腫等。所有患者均有不同程度的骨質破壞且椎旁膿腫形成,部分患者椎管內存在死骨及膿腫壓迫硬脊膜。

1.4 術前準備 所有患者入院后在術前均接受抗結核標準治療(1~2周),口服四聯結核藥物,服用方法:異煙肼片(350 mg/d)、乙氨丁醇(300 mg/d)、吡嗪酰胺(250 mg/d)、利福平膠囊(450 mg/d)。待患者ESR有所下降后進行手術治療。

1.5 手術指征及方法

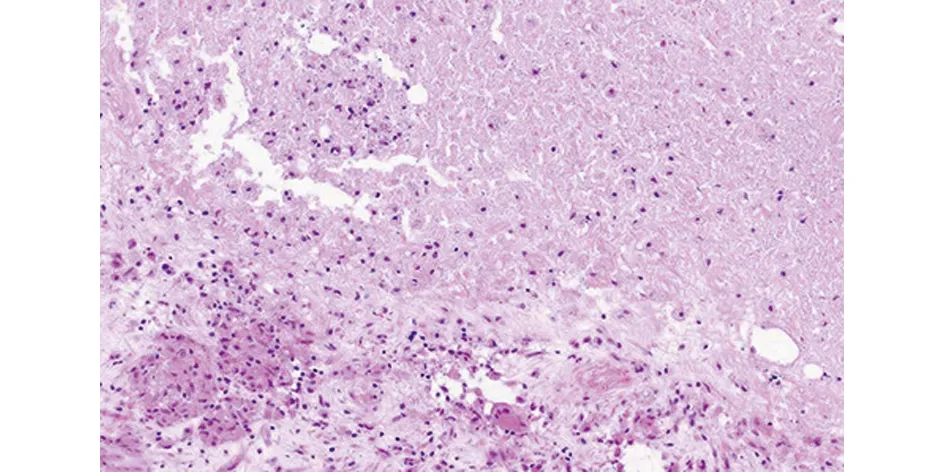

1.5.1 OLIF手術指征 體型適中,BMI<25 kg/m2,病灶位于椎體前柱未波及椎體后緣,骨質破壞較為嚴重且出現后凸畸形,椎旁膿腫較大,椎管內無明顯死骨及膿腫,必須通過較大植骨塊支撐糾正塌陷椎體并恢復高度的病例。

1.5.2 OLIF手術方法 全麻生效后患者取右側臥位,調整手術床使患者腰椎略凸向左側,術者位于患者背側。定位節段后,在體表做好切口標記,按照術前在X線片或CT測量骨缺損大小,暴露左側髂嵴上緣,以骨刀取出相應大小的三面皮質髂骨塊,縫合切口并無菌貼貼敷保護切口。沿體表標記切開皮膚、皮下,單節段切口長3~6 cm,外層分離腹外斜肌,按照肌纖維方向分離腹內斜肌、腹橫肌及腹橫筋膜。再鈍性穿透腹橫筋膜后,沿腹膜后間隙分離周圍組織進入腰大肌前方。將腰大肌向椎體后方輕度剝離,充分暴露責任節段椎間隙,插入針頭且C型臂透視確定為責任間隙。安裝軟組織撐開器,在責任椎間隙側方切開纖維環,用髓核鉗去除破碎髓核、椎體內及椎間隙后緣、對側邊緣的炎性肉芽組織及死骨膿腫,用刮除器處理剩余終板部分。將三面皮質髂骨塊混合利福平植入處理間隙,C型臂確定植骨塊大小及位置滿意后,留置負壓引流管,逐層縫合肌層、皮下及皮膚。根據患者具體經濟情況選擇后路椎弓根釘固定或皮質骨軌跡螺釘(cortical bone trajectory,CBT)固定。術中取出組織送病理學檢查(見病理圖)。

1.5.3 TLIF手術指征 體型及BMI不受影響,骨質破壞輕,未出現嚴重骨質破壞及椎旁膿腫,椎體前凸未明顯丟失,椎管內出現膿腫及死骨造成壓迫硬膜無法通過斜外側處理椎管內病灶的病例。

1.5.4 TLIF手術方法 氣管插管麻醉生效后患者調整為俯臥位狀態,調整手術床使患者腰椎略后凸,在C型臂透視下確定病變節段,髂骨塊切取方式同OLIF,在體表標記手術范圍,一般為5~6 cm。沿術前體表標記取正中切口,切開皮膚及皮下組織達背闊肌筋膜,在棘突一側或雙側切開筋膜層,沿棘突及胸最長肌及多裂肌間隙進入顯露椎板及關節突關節,根據術前椎弓根情況確定使用椎弓根螺釘固定,固定完畢后,用咬骨鉗咬除下關節突及部分上關節突。根據需要可咬除部分棘突與下椎板交界部分及部分下椎板,充分顯露神經根及椎間盤,切開纖維環,用髓核鉗去除破碎髓核、椎體內及椎管內死骨、膿腫及炎性肉芽組織,用終板刮勺處理上下終板,將三面皮質髂骨塊混合利福平由一側或雙側植入相應椎間隙,C型臂確定植骨塊大小及位置滿意后,留置負壓引流管,逐層縫合肌層、皮下及皮膚。

1.6 術中病變組織改變 OLIF組中可見較大的骨質破壞及缺損且較大的腰大肌膿腫形成,周圍肌肉組織因長期浸泡于膿液中導致組織變性且失去原有肌肉正常光澤度,肌肉組織水腫且發亮,部分血管在膿液的浸泡下與周圍無法辨別或與周圍組織出現黏連,彈性下降,輕微牽拉導致破裂出血,椎間隙內骨質破壞嚴重,主要集中在椎體前1/3,椎間隙消失,但中柱較為完整,部分纖維環內干酪樣組織存在(見圖1)。

圖1 病理報告示干酪樣壞死及結核性肉芽組織(抗酸染色,×40)

TLIF組中可見骨質破壞輕,未見大量骨質缺損,但椎間盤組織周圍靜脈叢充血且側支循環增多,纖維環背側完整,部分可見后縱韌帶下方少量膿液,纖維環內壓力增大,切開纖維環后膿液流出,可刮出破碎的終板組織,髓核組織變性,死骨量較少,干酪樣組織不明顯(見圖2)。

1.7 術后處理 所有患者術后均給予抗炎、補液等對癥處理2~3 d,術后引流量<50 mL給予拔除引流管。術后根據切口愈合情況3~7 d給予攜帶腰圍固定帶或胸腰椎固定支具早期負重進行功能鍛煉。術后1周完成X線片檢查,了解病灶節段植骨塊及內固定物是否與術中透視結果一致。術后3個月、6個月及末次隨訪腰椎正側位X線片。術后繼續按標準服用四聯抗結核藥物12~18個月。負重功能鍛煉時佩戴腰圍固定帶最少3個月。

1.8 評價指標 疼痛視覺模擬評分(visual analogue scale,VAS)[11]。0分:無任何疼痛感覺;1~3分:輕度疼痛,不影響正常工作及生活;4~6分:中度疼痛,影響工作,不影響生活;7~10分:重度疼痛,影響工作及生活。日常生活活動能力評分(activities of daily living,ADL)[12],滿分100分為生活自理,無需依賴;61~99分表示有輕度依賴;41~60分表示有中度依賴;≤40分表示有重度依賴。功能障礙指數(Oswestry disability index,ODI)[13]評分表共10項,每項分值為0~5分,考慮到大部分患者為少數民族患者且部分患者未婚,未統計“性功能”的指標,故最少為45分。最終統計得分公式:9項得分之和/45×100%,0為正常,得分越高功能障礙越明顯。

2 結 果

2.1 兩組術中出血量、手術時間、住院時間比較 OLIF組平均手術出血量(331.60±166.20) mL,TLIF組為(256.80±133.00) mL,兩組比較差異無統計學意義(P>0.05);OLIF組平均手術時間(131.10±30.90) min,TLIF組為(146.30±31.30) min,兩組比較差異無統計學意義(P>0.05);OLIF組平均住院時間(19.30±6.50) d,TLIF組為(17.30±6.40) d,兩組比較差異無統計學意義(P>0.05,見表2)。

表2 兩組手術出血量、手術時間、住院時間比較

2.2 兩組ESR、CRP比較 兩組術前ESR、CRP比較差異無統計學意義(P>0.05),術后3個月復查兩項指標基本恢復正常水平,術后6個月兩組間指標比較差異無統計學意義(P>0.05)。組內術前及術后3、6個月ESR及CRP比較,差異有統計學意義(P<0.05,見表3~4)。

表3 兩組手術前后ESR比較

表4 兩組手術前后CRP比較

2.3 兩組VSA評分及ADL評分、ODI指數比較 兩組術前VAS評分及ADL評分、ODI指數差異無統計學意義(P>0.05),VSA評分術后3個月及6個月時較術前明顯降低(P<0.01),ADL評分術后3個月及術后6個月較術前明顯升高(P<0.01),ODI指數術后3個月及6個月較術前明顯改善(P<0.01)。兩組術后各項評分比較,差異無統計學意義(P>0.05,見表5~7)。

表5 兩組手術前后VAS評分比較分)

表6 兩組手術前后ADL評分比較分)

表7 兩組手術前后ODI指數比較

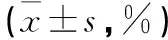

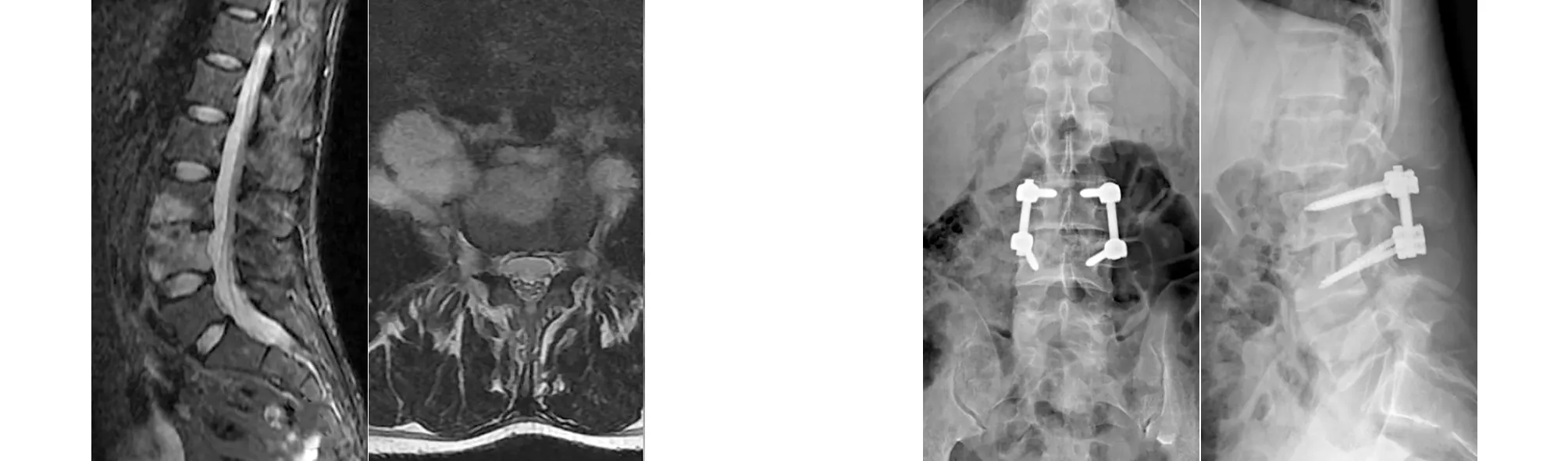

2.4 典型病例 (1)22歲男性患者,以“腰部疼痛伴活動受限1年加重3個月”為主訴入院,入院診斷為:L3~4椎體結核并骨質破壞,行OLIF病灶清除植骨融合聯合后路固定術,術后功能改善。手術前后影像學資料見圖3~6。(2)52歲女性患者,以“腰腿疼痛伴下肢無力1年”為主訴入院,入院診斷:L2~3椎體結核并骨質缺損,行前路病灶清除植骨融合聯合TLIF后路單側探查減壓固定術,術后效果良好。手術前后影像學資料見圖7~12。

圖5 術前MRI示L4椎體整體破壞且椎旁兩側大量膿腫形成 圖6 術后X線片示局部腰椎前凸正常,植骨塊大小及位置良好

圖7 術前X線片示L2~3骨質破壞并椎體向左側彎 圖8 術前CT示L3左側椎弓根消失、壞死波及上終板 圖9 術前CT示L3椎體死骨凸向椎管內且L2同時存在骨質破壞

圖10 術前CT示L3椎管內繼發性狹窄 圖11 術前矢狀位MRI示L2、L3骨質破壞并導致脊髓受壓 圖12 術后X線片示局部前凸部分恢復且植骨塊大小及位置良好

3 討 論

由于西部地區不同地域特殊的生態、氣象、地理、社會經濟文化、生活飲食習慣和醫療水平等的差異造成結核病發病率較高,腰椎結核是脊柱結核中最為常見的疾病之一,以腰骶痛伴功能障礙為主要表現,導致椎體、椎間盤的破壞、椎旁膿腫形成、造成脊髓神經根損傷等[14]。腰椎結核手術治療主要以病灶清除、減壓及穩定脊柱為主,通過牢固的內固定重建脊柱穩定性,控制甚至治愈病變從而改善患者生活質量[15]。對于早期發現無骨質破壞及神經癥狀的患者主要以長期足量使用抗結核藥物聯合胸腰支具制動的保守治療為主;保守治療效果欠佳、病灶導致脊柱不穩、壓迫神經等情況時考慮行手術治療[16]。

前路病灶清除聯合后路固定是常見的手術方法[17],可提供徹底的清創和可靠的固定[18]。但傳統的前路病灶清除聯合前路固定手術存在創傷大、出血多、潛在損傷神經根的風險。隨著脊柱微創手術技術的發展和手術器械的改進,更多傳統開放手術被更為微創的手術方式取代。近幾年斜外側病灶清除植骨融合固定手術在脊柱外科不斷興起,該術式采用腰大肌和腹部大血管之間的間隙進入病灶部位[19],此手術入路有很多亮點,較后路手術避免了腰椎后部肌肉的損傷,可直視下清楚處理椎間隙及終板,較極外側腰椎椎體間融合(extreme lumbar interbody fusion,XLIF)可避免潛在的腰叢、腰大肌的損傷風險,現廣泛應用于腰椎椎體退變的治療中。目前對于OLIF入路下治療腰椎感染性疾病或退行性疾病在國內開展的研究較多,但主要集中于該術式的先進性及微創性,對于普及開展該術式的報道較少。

OLIF入路目前主要適用于單純間隙骨質破壞的病例,對于椎管內膿腫或死骨的病例不適用,對于較大椎管內膿腫或死骨、神經壓迫的病例,以后路減壓融合固定為主。OLIF術式也存在它的局限性,要考慮患者BMI、年齡及身體一般情況,目前主要適用于L2~5,因為L1~2間隙位置較高,存在肋骨遮擋,術中處理需要切除部分肋骨,對于L5S1間隙,雙側髂骨為主要遮擋部位,操作不當可能導致髂血管損傷,風險較大,一般情況下,除有經驗的術中操作外,對于年輕醫師及基層單位,不建議使用該手術[20]。Fujibayashi等[21]通過對1 000多例行OLIF的患者進行問卷調查后發現并發癥包括運動神經損傷(1%)、感覺神經損傷(3.5%)、腰大肌及髂腰肌無力(3%)、血管損傷(0.7%)、輸尿管損傷(0.1%)、腹膜及胸膜損傷等。因為存在上述并發癥,因此,對于術者在術前詳細了解患者身體一般情況,通過高清影像學檢查了解并評估腹部大血管情況及分支是否存在變異等來評判是否適合該術式。

目前二級以上的醫院都在開展脊柱相關手術且往往較多的患者來自地方醫院,存在病源優勢,但因各縣市級醫院硬件及技術條件的影響,無法在當地開展OLIF手術,而且該術式對于術者的要求較高,必須要求了解腹膜后入路的解剖,要有特殊的操作工具,能在有限的手術空間中尋找腰大肌及血管間隙,辨別腹膜后脂肪及腹部動靜脈、輸尿管及交感神經。若術中出現腹膜、血管、輸尿管等意外情況,要有立即處理的能力。對于腰椎結核性病變,基層單位可開展的手術方式主要以PLIF、TLIF等后路手術為主,因為此手術方式對于硬件設施的要求相對較低,醫師學習曲線較短且該術式相對較為安全,雖然對于腰椎后方肌肉組織有一定的損傷,但長期隨訪中也可以看到患者的滿意度及恢復度較高。對此,OLIF手術對于腰椎退行性變及腰椎感染性疾病的先進性不可否認,但對于經典手術方法TLIF術式來說,通過短期研究對比發現兩者在同一性質的疾病的預后有著相似的結果,并且對于很多基層醫院有著得天獨厚的優勢,但學習OLIF技術對于基層醫院的脊柱專業能力提升更有意義,可提高社會效應及經濟效應,可以做到地方病地方看,減少醫療資源的浪費,減輕上級醫院的工作壓力。

該項研究主要對兩種術式治療腰椎結核進行比較,雖然兩組的適應證及同質性不同,但對于骨質破壞嚴重且缺損較大的病例,TLIF術式下無法使用較大的骨塊進行間隙的支撐。本研究為回顧性對照研究,原始資料數量較少,而且是對既往病例資料進行數據分析,原始資料的數據可能存在一定的偏倚,因此對于明確的治愈率、并發癥的恢復情況缺乏中長期的隨訪調查且需要大量的前瞻性研究來進一步分析。

綜上所述,OLIF及TLIF術式在治療單節段腰椎結核可以得到相似的治療結果,OLIF主要盡可能保護腰椎后方結構,改善腰椎矢狀位及冠狀位失衡,而TLIF可通過后路解除神經根及脊髓的壓迫,發揮直接作用,兩種手術各有各的特點,因此建議臨床醫生根據患者的病情選擇適當的手術方式。