人工智能、財政職能與中國經濟發展質量

楊先明 王志閣

摘 要:在人口老齡化程度日益加深的背景下,作為新一輪科技革命的中堅力量,人工智能能否成為應對人口老齡化的有效手段并為提升我國經濟發展質量提供新動能,值得進一步研究。在理論分析人口老齡化背景下人工智能對經濟發展質量影響機理及財政職能的調節機制的基礎上,采用2011-2019年我國30個省份的省級面板數據進行了實證檢驗,研究發現:人工智能對我國經濟發展質量表現出顯著的提升作用,人工智能水平每提高1%,經濟發展質量水平就提高0.153%;而且,人工智能能顯著緩解人口老齡化對我國經濟發展質量的抑制作用,且在人口老齡化越嚴重的地區,這種緩解作用越明顯;財政職能在人工智能對我國經濟發展質量的影響中呈現非線性的調節作用,財政支持職能和財政保障職能的調節作用在跨過單一門檻值后分別表現為非線性的逐步增強和逐步減弱的趨勢。下一步要充分利用人工智能來應對人口老齡化問題,并將其培育成為實現我國經濟高質量發展的新動能。

關鍵詞:人工智能;經濟發展質量;財政職能

一、引言

習近平總書記在黨的十九屆五中全會第一次會議中指出,“發展中的矛盾和問題集中體現在發展質量上。這就要求我們必須把發展質量問題擺在更為突出的位置。”

“十四五”規劃明確提出,“十四五”時期經濟社會發展要“以推動高質量發展為主題”,同時提出:“瞄準人工智能、量子信息、集成電路等前沿領域,實施一批具有前瞻性、戰略性的國家重大科技項目。”此后,習近平總書記更是強調,“我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段,迫切需要新一代人工智能等重大創新添薪續力。加強人工智能和產業發展融合,為高質量發展提供新動能。”可見,作為第四次科技革命的核心,人工智能被置于前沿科技的首位,有望成為提升我國經濟發展質量的新動能。

一方面,在我國逐步邁向深度老齡化社會 截至2021年,我國65歲及以上人口占比14.2%,按照國際通行標準(超過14%即為深度老齡化社會),我國已進入深度老齡化社會。,勞動力供給不足、勞動成本躍升和新冠肺炎疫情沖擊就業和宏觀經濟增長的背景下,尚處于弱人工智能階段的人工智能能否成為應對人口老齡化的有效手段以及該如何支持其發展才能使其成長為提升我國經濟發展質量的“新動能”?另一方面,以“盧德運動”(Luddite Movement)為代表的各類社會事件(Auto和Salomons,2017)無不印證了“所有提高勞動社會生產力的方法都是以犧牲個體工人利益為代價付諸實施的” (Marx,1867),而人工智能對勞動力的崗位替代會強于以往任何一次工業革命,將加重失業和收入不平等問題,這顯然又不利于社會穩定和經濟發展質量提升。面對這兩方面的矛盾,此時就需要綜合發揮政府財政職能為便于分析,本文將政府財政資金中用于“科學技術支出”的部分定義為對人工智能的“財政支持職能”;將用于“社會保障和就業支出”的部分定義為對人工智能的“財政保障職能”。 的作用來協調。那么,在高質量發展主題和人口老齡化背景下,人工智能能否應對人口老齡化對經濟發展質量可能造成的不利影響并成為其“新動能”?是否存在地區和老齡化水平上的異質性?其應對機制是怎樣的?進而面對上述矛盾,財政職能應更偏向于支持職能還是保障職能?其分別起到怎樣的作用?對這些問題展開研究,將為“十四五”乃至更長時期如何利用人工智能應對人口老齡化、如何把握財政對人工智能的支持和保障力度,從而助力經濟高質量發展提供重要的實踐依據和政策啟示。

現有文獻針對人工智能展開了大量研究,主要包括人工智能對經濟增長和生產率、高質量發展、技術創新、勞動力就業與收入不平等、產業組織等的影響(曹靜和周亞林,2018)。與本文相關的研究主要涉及:

其一,人工智能對經濟增長和生產率、高質量發展的影響。早期學者主要嘗試將人工智能或自動化引入經濟增長模型來尋求人工智能對經濟增長的影響路徑。較早開展嘗試的是Hanson(2001)率先利用新古典增長模型估計人工智能對經濟的影響,人工智能最終會從互補型轉向替代型為主,經濟實現快速增長,但其模型未考慮所創造的新工作崗位對經濟增長的影響。Acemoglu和Restrepo(2018a)首先對上述缺陷進行了彌補,在Zeira(1998)基于任務模型的基礎上引入自動化技術,認為自動化同時具有替代效應和生產力效應(Acemoglu和Restrepo,2018b)。Aghion等(2017)在Zeira(1998)基于任務模型的基礎上引入鮑莫爾成本病思想,進一步構建包含人工智能的結構演變模型,指出人工智能會促使更多的資本替代勞動完成任務,可以緩解鮑莫爾成本病,進而促進生產率的提高。

基于這些理論基礎,諸多學者通過實證檢驗肯定了人工智能對經濟增長和生產率的促進作用。已有研究發現,計算機化在短期和長期對TFP均呈現顯著的正向影響(Brynjolfsson和Hitt,2006),而工業機器人的使用可以使全要素生產率在行業層面提高5%(Kromann等,2011),經濟增長率提高約0.37% (Graetz和Michaels,2018)。隨著人工智能數據的豐富和指標拓展,針對發展中國家的研究日益增多。部分學者在深入分析人工智能對經濟增長(陳彥斌等,2019)影響機制的基礎上,從技術升級(楊光和侯鈺,2020)、資本結構優化(林晨等,2020)等角度實證檢驗了人工智能對經濟增長的促進作用(程承坪和陳志,2021)。一些學者從要素市場(邵慰和吳婷莉,2022)、產業升級和產業結構優化(耿子恒等,2021)等視角出發進行機制分析和實證檢驗,認為人工智能對經濟高質量發展存在正向影響(唐曉華和遲子茗,2021)或非線性作用(李翠妮等,2022)。

雖然現有大部分文獻肯定了人工智能對經濟增長或生產率的積極作用,但也有學者持不同意見。Gasteiger和Prettner(2017)通過世代交疊模型,發現機器人的競爭會抑制經濟增長;黃旭和董志強(2019)拓展了世代交疊模型,認為資本過度流向使用機器人的部門會加劇收入不平等,最終會使經濟發展陷入停滯。而其中起關鍵作用的是要有與新技術相匹配的教育體系,勞動者技能的缺失會加劇TFP的降低(Acemoglu和Restrepo,2018b)。

其二,人口老齡化背景下人工智能對勞動力市場的影響。諸多學者圍繞人工智能與勞動者之間的關系展開研究。部分學者認為人工智能與勞動者之間存在互補關系,人口老齡化越嚴重的國家和地區,越傾向于率先采用人工智能(機器人)進行生產活動(Acemoglu和Restrepo,2017),用以彌補勞動力不足對經濟增長產生的不利影響(Abeliansky 和Prettner,2017)。人工智能可以通過減少生產所需勞動力、提高資本回報率和全要素生產率等多種途徑來弱化人口老齡化對經濟增長(陳彥斌等,2019;林晨等,2020)、經濟高質量發展的不利影響(李翠妮等,2022)。鄧洲(2016)、呂潔等(2017)的研究也肯定了工業機器人和勞動力之間存在互補關系。鄧悅和蔣琬儀(2022)則認為智能化轉型會通過提高企業勞動力教育多樣性和來源地多樣性,進而推動企業創新。與此相反,相當一部分學者認為人工智能與勞動者之間呈現替代關系。為了降低人口老齡化對生產活動的沖擊,企業將更多地投入機器人以替代勞動(Acemoglu和Restrepo,2018b),且對勞動者的替代將占主導地位(Hanson,2001),但Gregory等(2016)則認為工業機器人會帶來就業的凈增長。進一步的現有研究對替代作用的影響效果也尚未達成一致意見。鄭秋霖等(2018)認為人工智能是應對人口老齡化的重要工具,且與勞動力之間是“補位式替代”,從而有助于人口老齡化背景下的經濟發展。盡管對現有崗位的替代比例仍存在較大分歧,但更多的研究則認為人工智能和自動化存在導致勞動者大面積失業的風險(Frey和Osborne,2017;黃旭和董志強,2019),進一步加劇收入不平等(Decanio,2016;王林輝等,2020)。

面對上述研究人工智能對經濟增長或生產率的促進與人工智能可能加重失業和收入不平等的矛盾,肖涵和葛偉(2021)深入分析了財政職能對人工智能帶來的經濟奇點臨界值的影響,并通過數值模擬發現政府投資規模和再分配規模分別與經濟奇點臨界值呈現“U”形和“倒U”形關系,即會影響經濟奇點時間節點到來的時間。

總體來看,上述研究為本文提供了一定的基礎和啟示,但仍存在一些不足:第一,視角缺失問題。雖然有學者已經關注到從財政職能入手考慮對人工智能帶來的經濟奇點臨界值的影響,但尚未發現從財政職能視角針對人工智能對經濟發展質量的影響展開研究的文獻。第二,指標衡量問題。現有研究對人工智能和經濟發展質量指標的衡量,存在指標選取單一、過程指標和結果指標混合使用的問題。第三,測度方法問題。現有文獻在采用面板熵值法進行指標測度時往往忽略了時間因素,分年測度的方法導致每個基礎指標每年的權重并不一致,從而影響指標測度結果的科學性。對此,本文在深入分析人口老齡化背景下人工智能對我國經濟發展質量的影響機理,并針對上述矛盾從財政職能視角分析其在人工智能對經濟發展質量影響中的調節機制的基礎上,慎重選取并重新測度人工智能和經濟發展質量指標,采用2011-2019年我國30個省份的省際面板數據,實證檢驗人工智能及其與人口老齡化交互項對我國經濟發展質量的影響并對財政職能調節機制進行檢驗,進而根據所得結論提出針對性建議。

本文力求在以下三個方面有所貢獻:第一,研究視角上,本文在理論分析并實證檢驗人口老齡化背景下人工智能對我國經濟發展質量的影響基礎上,進而著重從財政職能這一新視角,分析并實證檢驗財政職能在人工智能對我國經濟發展質量影響中的調節作用,從而為如何緩和上述矛盾找到突破口,這既豐富了人工智能與經濟發展質量的研究視角,也為“十四五”乃至更長時期如何把握財政對人工智能的支持和保障力度、實現經濟發展質量提升提供了重要的實踐依據和政策啟示。第二,指標衡量上,在充分考慮人工智能和經濟發展質量指標選取可能存在重復性和共線性問題的基礎上,刪除了經濟發展質量指標體系中的電信設施水平等基礎指標,重新選取并衡量了兩大指標,尤其是特別注意從結果層面選取經濟發展質量指標,以避免高投入對低產出的掩蓋問題,為實證結果的科學性提供了基礎。第三,測度方法上,進行了科學審慎的改進,進而對所借鑒的楊麗和孫之淳(2015)熵值法測度步驟中的錯誤進行了改進具體改進見后文 “測度方法”部分腳注。,使得指標體系得分更加合理、實證結果更加可信。

后文結構安排如下:第二部分為理論分析與研究假設;第三部分為計量模型構建、指標選取與數據說明;第四部分為實證檢驗與結果分析;第五部分為機制檢驗;第六部分為結論與啟示。

二、理論分析與研究假設

(一)人口老齡化背景下人工智能對經濟發展質量的影響

勞動力成本優勢給我國帶來了長期的增長奇跡,但隨著我國勞動力供給劉易斯拐點的出現(蔡昉,2009),“人口紅利”式微,我國已步入老齡化社會據國家統計局數據,1999年我國60歲及以上人口占比為10.97%;2000年65歲及以上人口占比達到了7%,按照聯合國對人口老齡化界定的標準(舊標準為60歲及以上人口占比超過10%;新標準為65歲及以上人口占比超過7%),我國已在1999年或2000年左右步入老齡化社會。。勞動力供給端乏力的情形下,可以從需求端著手尋求應對之策。已有文獻研究表明,一個國家的人口老齡化越嚴重,越傾向于更早、更多地投入使用人工智能從事生產活動(Acemoglu和Restrepo,2017),以替代勞動從而減少人口老齡化對生產活動的沖擊影響(Acemoglu和Restrepo,2022)。可見,人工智能作為新一輪科技革命的核心變革力量,在一定程度上成為應對人口老齡化、促進經濟發展質量提升的有效手段。

首先,針對人口老齡化導致的勞動力供給不足,人工智能可以實現生產過程的自動化和智能化,實現比機械自動化替代幅度更大范圍的勞動力替代這符合馬克思主義唯物史觀,生產力作為人類社會最活躍的元素,生產力躍升會改變勞動力與生產資料結合的方式,而以人工智能為代表的第四次科技革命弱化了生產過程中勞動者與傳統生產資料之間不可分割的關系。,并提升生產效率和產品質量。此外,人工智能還會創造出新的行業部門及新的就業崗位(孟浩和張美莎,2021),促使勞動力為適應新的崗位需求提升自身素質,實現整體人力資本質量的提升和結構的升級,形成“創造性補償”效應,這都有利于實現我國經濟發展質量提升。

其次,針對人口老齡化造成的儲蓄率和投資率下降,人工智能對勞動力的替代會大幅減少養老和醫療保障資金支出,促進儲蓄增加和投資率提高。此外,人工智能會抑制資本邊際報酬遞減,提升投資意愿;人工智能會促使更多的生產任務由資本替代勞動來完成,資本密集型會帶來更高的資本回報率(陳彥斌等,2019),進一步實現全社會投資率的提升,助力我國經濟發展質量提升。

最后,針對人口老齡化對技術創新和全要素生產率的不利影響,養老和醫療保障資金支出的減少會減少對研發投入的擠出,并且可以提高研發效率、節約研發成本(程承坪和陳志,2021);雖然由于“新索洛悖論” “新索洛悖論”指人工智能的快速發展與全球全要素生產率不斷下降這一事實。,人工智能短期內可能無法實現生產率的顯著提升,但長期來看,人工智能通過知識創造和知識溢出等方式實現對技術創新和全要素生產率的提高(Brynjolfsson等,2017)。

另外,人工智能也會作為新的智能資本要素進入經濟和社會系統。例如,人工智能產業鏈的延伸可以帶來“人工智能+”新業態并帶動相關垂直行業的發展;人工智能與大數據、互聯網等技術的融合,可以實現對生產要素和商品需求的精準預測,提高市場運作效率、節約市場運行成本;人工智能還可以通過智能治理模式助力“放管服”改革,提高政府治理效率(程承坪和陳志,2021)。針對以上分析,本文提出假設1和假設2:

H1:人工智能可以促進我國經濟發展質量提升。

H2:人工智能可以有針對性地緩解人口老齡化對我國經濟發展質量的不利影響。

(二)財政職能在人工智能對經濟發展質量影響中的調節作用

人工智能對勞動力的替代并非都是“補位式替代”,也存在相當比例的“擠出式替代”,導致失業和收入不平等問題的加劇,表現為“破壞性替代”效應。具體來說,一方面,人工智能作為重大科技革新,必然會對傳統制造業崗位帶來巨大沖擊,成為就業市場和整個社會的重大不穩定因素(韓民春等,2020);另一方面,資本往往掌握在少數人手中,更多的資本替代勞動會加劇收入不平等。人工智能所導致的失業和收入不平等問題會導致消費下降和經濟活力不足,造成產能過剩(肖涵和葛偉,2021),顯然不利于我國經濟發展質量提升。此時,就需要政府發揮財政保障職能,加大就業和社會保障支出,加大收入再分配力度,并積極引導失業者轉崗再就業,從而促進社會消費,實現經濟良性循環和經濟發展質量提升。

當前,人工智能正處于弱人工智能階段,需要在人工智能相關的5G網絡、大數據中心等“新基建”方面進行大量公共建設投資,這顯然不是一般企業所能承擔的。這就需要政府利用財政支持職能進行集中的投資攻關,以引導資金流向,加大對重點領域和龍頭企業的支持力度,同時也需要國家注重人工智能所需的緊缺人才的培養,從而加快人工智能的發展,發揮人工智能對經濟發展質量的提升作用。

可見,無論是弱人工智能階段的發展現狀,還是為了應對人工智能所導致的失業和收入不平等問題,都離不開財政職能作用的發揮。然而,政府的財政能力畢竟是有限的,必然需要在財政支持職能和財政保障職能之間尋找平衡點,不同的財政支持職能和財政保障職能水平傾向下,人工智能對我國經濟發展質量的影響程度也必然呈現差異性。據此,本文提出假設3a和假設3b:

H3a:財政支持職能在人工智能對我國經濟發展質量的影響中呈現非線性的調節作用。

H3b:財政保障職能在人工智能對我國經濟發展質量的影響中呈現非線性的調節作用。

三、計量模型構建、指標選取與數據說明

(一)計量模型設定

1.基準模型和交互效應模型

本文的核心目標是考察人口老齡化背景下人工智能對經濟發展質量的影響,同時加入了人口老齡化,結合理論分析和指標選取構建了如下基準模型:

lnYit=α0+β1lnAIit+β2lnOldit+γXit+δi+τt+εit(1)

考慮到異方差問題,對所有變量進行取對數處理。其中,i和t分別代表地區和時間,lnYit為被解釋變量,表示i省份t年的經濟發展質量水平;lnAIit為核心解釋變量,表示i省份t年的人工智能水平;lnOldit表示i省份t年的人口老齡化水平;Xit代表一系列控制變量,δi、τt、εit分別表示個體固定效應、時間固定效應及隨機誤差項。

為驗證假設H2,即人工智能能否有針對性地緩解人口老齡化對我國經濟發展質量的不利影響,參考左鵬飛(2020)的經驗,在式(1)的基礎上加入二者的交互項lnAIit×lnOldit,構建交互效應模型:

lnYit=α0+β1lnAIit+β2lnOldit+β3lnAIit×lnOldit+γXit+δi+τt+εit(2)

2.財政職能的調節效應模型

基于理論分析和研究假設財政職能在人工智能對經濟發展質量影響中的調節作用,本文首先分別構建包含人工智能與財政支持職能交互項(lnAI×lnFinsup)和人工智能與財政保障職能交互項(lnAI×lnFinsec)的線性交互效應模型:

lnYit=α0+β1lnAIit+β2lnFinsupit+β3lnAIit×lnFinsupit+γXit+δi+τt+εit(3)

lnYit=α0+β1lnAIit+β2lnFinsecit+β3lnAIit×lnFinsecit+γXit+δi+τt+εit(4)

財政職能的調節作用可能是非線性的,借鑒海本祿等(2020)的經驗做法,在模型式(3)和式(4)的基礎上,分別加入人工智能與財政支持職能平方項的交互項(lnAI×lnFinsup2)和人工智能與財政保障職能平方項的交互項(lnAI×lnFinsec2),從而建立非線性交互效應模型:

lnYit=α0+β1lnAIit+β2lnFinsupit+β3lnAIit×lnFinsupit+β4lnFinsup2it+β5lnAIit×lnFinsup2it+γXit+δi+τt+εit(5)

lnYit=α0+β1lnAIit+β2lnFinsecit+β3lnAIit×lnFinsecit+β4lnFinsec2it+β5lnAIit×lnFinsec2it+γXit+δi+τt+εit(6)

進一步考察財政職能的調節作用可能存在的區間差異。鑒于Hansen(1999)提出的非線性門檻面板模型使門檻區間的劃分內生化,避免人為劃分偏誤,本文借此分別構建以財政支持職能和財政保障職能為門檻變量,以人工智能為門檻效應變量的門檻面板模型,以考察不同財政職能水平門檻值下人工智能對經濟發展質量的影響差異:

lnYit=α0+β1lnAIitI(lnFinsupit≤φ)+β2lnAIitI(lnFinsupit>φ)+γXit+εit(7)

lnYit=α0+β1lnAIitI(lnFinsecit≤φ)+β2lnAIitI(lnFinsecit>φ)+γXit+εit (8)

式中,lnFinsupit和lnFinsecit分別表示財政支持職能和財政保障職能,I(·)為指示函數,φ為待估計的門檻值,β1、β2為不同門檻區間的影響系數,其他變量含義同基準模型式(1)。

(二)變量選取與說明

1.被解釋變量

中國經濟發展質量(Y)。以往僅以人均GDP(陳詩一和陳登科,2018)衡量經濟高質量發展的做法難免有失偏頗,越來越多的學者通過經濟高質量發展內涵構建多維指標體系對經濟高質量發展予以測度。高質量發展是為應對社會主要矛盾變化,為滿足“美好生活需要”和解決“不平衡不充分發展”問題而提出的,而貫徹新發展理念是實現高質量發展的必然要求和評判準則,并考慮到在社會主義初級階段“以交換價值所體現的市場經濟的工具理性機制仍然具有重要意義”(金碚,2018)。因此,對經濟高質量發展的測度也應是在一定發展總量基礎上并集中體現創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念的,本文主要基于五大發展理念,并借鑒徐志向和丁任重(2019)、呂承超和崔悅(2020)的經驗做法,結合數據可獲性,從總量、創新、協調、綠色、開放、共享6個維度選取28個基礎指標構建中國省際經濟發展質量指標評價體系,并針對現有指標選取時存在的問題進行了優化、創新和改進受李金昌等(2019)的啟發,并根據本文需要主要考慮從以下四個方面進行指標優化:(1)經濟發展質量應是經濟發展結果的體現,為避免過程指標和結果指標混合使用進而可能造成高投入對低產出的掩蓋問題,本文主要考慮從結果層面選取指標,剔除政府投資、研發經費投入和研發人員投入等過程指標;(2)堅持少而精的原則,避免過多同類指標進入指標層,同時增加了產業協調等新的指標加以完善指標體系;(3)對產品優等品率、服務產品高級度等數據缺失嚴重的指標予以刪除;(4)考慮到本文是考察人工智能對經濟發展質量的影響,為避免重復性和共線性,并未將電信設施水平等電子和軟件層面的指標納入考察。,具體如表1所示。

2.核心解釋變量

人工智能(AI)。現有文獻對人工智能的度量主要包括以“人工智能”為關鍵詞搜索得到的相關專利數據,信息傳輸、軟件和信息技術服務業城鎮單位就業人員占比(程承坪和陳志,2021)或固定資產投資比重(陳志等,2022)以及通過國際機器人聯合會(IFR)公布的工業機器人數據(陳秋霖等,2018;韓民春等,2020)等方式,然而單一指標的測度方法往往難以反映出我國人工智能發展的綜合水平。本文根據國家工業和信息化部對工業化和信息化融合的指標體系,借鑒孫早和侯玉林(2019)、劉亮等(2020)的研究,主要從人工智能投入和應用層面選取五大基礎指標構建綜合反映中國省際人工智能發展水平的評價體系,具體如表2所示。

3.人口老齡化和財政職能

人口老齡化(Old)。參考已有文獻的經驗做法,本文采用65歲及以上人口占比測度人口老齡化(李競博和高瑗,2022)。

財政職能。財政支持職能(Finsup)和財政保障職能(Finsec)。本文所涉及的兩種財政職能主要是針對人工智能發展過程中的“新動能”作用與可能加重失業和收入不平等的矛盾而提出的,因此,本文有針對性地以科學技術支出占地方一般公共預算支出比重來表示財政支持職能(Finsup)(胡晟明等,2021;沈洋等,2022);以社會保障和就業支出占地方一般公共預算支出比重來表示財政保障職能(Finsec)(邸俊鵬等,2021;楊穗等,2021)。

4.控制變量

地區政府干預(Gov),用地方一般公共預算支出占國內生產總值的比重衡量;外商直接投資水平(Fdi),用外商直接投資總額占國內生產總值的比重衡量(李翠妮等,2022);資本強度(Cap),用固定資產投資額占國內生產總值的比重衡量(唐曉華和遲子茗,2021);R&D經費投入強度(RDf),用研發經費支出占GDP的比重衡量;R&D人力投入強度(RDp),用研發人員數占城鎮單位就業人員數的比重衡量(呂承超和崔悅,2020);金融發展水平(Fdl),采用金融機構貸款余額占國內生產總值的比重衡量;市場化水平(Mar),采用王小魯等(2019)公布的各省份的市場化指數來衡量,由于分省份的市場化指數報告截至2016年,對2017-2019年的市場化指數采用平均增長率予以補充。

(三)數據來源和測度方法

1.數據來源

本文采用2011-2019年我國30個省份的省級面板數據為樣本,剔除數據缺失嚴重的西藏及港澳臺地區。相關指標數據來源于《中國統計年鑒》、《中國科技統計年鑒》、《高技術產業統計年鑒》、《中國農村統計年鑒》、《中國電子信息產業統計年鑒》、《中國環境年鑒》、《中國金融年鑒》、《中國貿易外經統計年鑒》《中國分省份市場化指數報告(2018)》及各省份統計年鑒。對部分存在缺失的數據采用均值法進行了補充;為了使各年數據可比,根據指標數據的類型和特點,分別采用2011年為基期的GDP指數、人均GDP指數、GDP平減指數、進出口額指數、居民消費價格指數、商品零售價格指數、固定資產投資價格指數等進行平減,并進行對數化處理。變量的描述性統計如表3所示。

2.測度方法

現有的綜合評價方法根據權重確定方式的不同,可分為兩類:一類是主觀賦權評價法,包括德爾菲法、頭腦風暴法等;另一類是客觀賦權評價法,包括因子分析法、主成分分析法、熵值法等(郭蕓等,2020)。相比于前者,客觀賦權評價法可以避免主觀因素的干擾,尤其是熵值法通過信息熵原理可以比較客觀地確定權重,相比其他客觀賦權法也更具合理性(郭顯光,1998)。針對現有文獻對面板熵值法運用過程中往往忽略時間因素,分年測度的方法導致每個基礎指標每年的權重并不一致的弊病,本文參考楊麗和孫之淳(2015)的研究,在具體測算過程中納入時間因素,并對其計算步驟中的錯誤其錯誤體現在步驟(3),由于極差標準化后會產生零值數據,但其未進行非負平移,而后續步驟會進行取對數,這顯然存在錯誤,本文對此進行了修正。進行了修正,使綜合評價結果更趨合理。

改進的面板熵值法的具體計算方法和步驟如下:

(1)指標選擇:假設有d個年份、m個省份、n個指標,則xθij表示第θ年i省份第j個指標的值。

(2)指標的標準化處理:鑒于直接使用量綱不同的各個指標進行測算會產生較大誤差,因此采用極差法進行標準化處理。

其中,xmax和xmin分別表示第j個指標在i個省份θ個年份中的最大值和最小值,即該指標在全部年份的最大值和最小值,x'θij為標準化處理后的指標值。

(3)非負平移:由于極差標準化后會產生零值數據,為便于后續步驟取對數,需要做數據平移。

X'θij=x'θij+0.01(11)

(4)計算指標權重:

(6)計算第j個指標的差異系數:

Dj=1-Ej(14)

(7)計算第j個指標的權重:

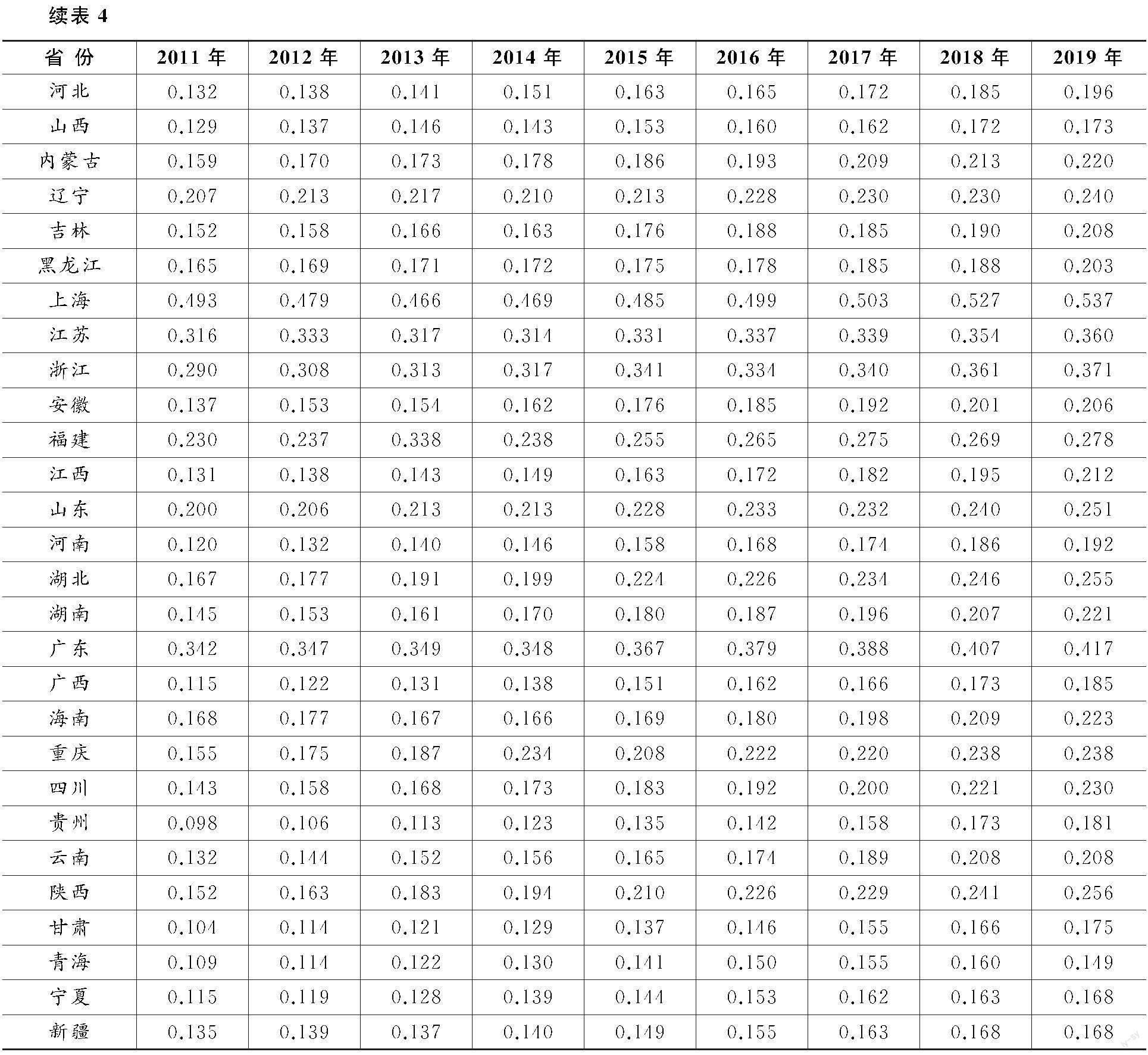

基于上述測度方法和步驟,計算出2011-2019年我國30個省份的經濟發展質量和人工智能的綜合指數,分別如表4和表5所示。

四、實證檢驗與結果分析

(一)基準回歸結果

為考量人口老齡化背景下人工智能對我國經濟發展質量的影響,基于基準模型式(1)采用混合OLS回歸、GLS回歸和固定效應回歸對此進行估計。為了降低遺漏變量可能產生的影響,按照“一般到特殊”的建模原則,在混合OLS回歸中逐步引入控制變量,考察各個控制變量的沖擊影響。表6中模型1~模型8的回歸結果顯示,人工智能對經濟發展質量的影響系數和顯著性變化不大,表明回歸結果是穩健的,人工智能在1%的水平下顯著促進了我國經濟發展質量提升,具體來講,人工智能水平每提高1%,經濟發展質量水平提高0.153%,與模型10中的GLS回歸結果、模型11的固定效應回歸結果是一致的,這驗證了假設H1,與現有大部分文獻的結論較為一致(李翠妮等,2022)。為初步驗證人工智能能否有針對性地緩解人口老齡化對我國經濟發展質量的不利影響,利用交互效應模型式(2)重點考察人工智能和人口老齡化交互項(lnAI×lnOld)的系數影響。模型9顯示,交互項(lnAI×lnOld)系數(-0.025)仍然為負且不顯著,但相比模型8中人口老齡化的影響系數(-0.117)大幅縮小,這一方面表明人工智能在人口老齡化對經濟發展質量的負向影響中具有一定的緩解作用,另一方面也說明人工智能的緩解作用可能是非線性的,一定程度上驗證了假設H2,通過進一步按照老齡化程度進行分組分析發現詳見異質性檢驗部分“(2)不同老齡化水平下人工智能對經濟發展質量的影響”。,人工智能對經濟發展質量的提升作用的確隨著老齡化程度的加深而增強(陳秋霖等,2018)。

控制變量中,資本強度不利于我國經濟發展質量提升,固定資產投資規模的擴大有利于企業規模的擴大,但難以避免結構性問題的出現,對經濟發展質量產生不利影響;金融發展水平的提升為企業各方面融資需求提供了便利,促進了我國經濟發展質量的提升。

(二)內生性問題處理

首先,針對遺漏變量可能導致的有偏影響,本文已在基準回歸中采用逐步引入控制變量的方法驗證了回歸結果的穩健性;其次,為進一步解決人工智能與經濟發展質量之間反向因果關系可能產生的內生性問題,本文采用工具變量法進行解決。

選用解釋變量人工智能的滯后一期(韓民春等,2020;程承坪和陳志,2021;韓峰和莊宗武,2022)作為工具變量。人工智能的滯后一期會對當期人工智能產生影響,但當期經濟發展質量水平卻不會影響到前一期的人工智能水平,且人工智能的滯后一期只能通過影響當期人工智能進而影響當期的經濟發展質量水平,滿足相關性和外生性兩個條件。另一個工具變量選取除本省之外全國其他省份人工智能的平均水平(胡晟明等,2021;孫早和侯玉琳,2021;劉亮等,2020)。本省的人工智能水平必然會受全國其他省份人工智能平均水平的影響,但由于當前人工智能仍處于“弱人工智能”階段及地方保護和市場分割等問題影響,人工智能的技術外溢條件尚不充分,因此全國其他省份人工智能平均水平對本省的經濟發展質量水平沒有直接影響或直接影響很小,而只能通過影響本省的人工智能發展來影響本省的經濟發展質量水平,這一工具變量的選取同樣滿足工具變量選取的相關性和外生性要求。

采用兩階段最小二乘法(2SLS)進行估計,回歸結果如表7所示。第一階段的結果顯示,人工智能的滯后一期(lnAI_1)在10%的水平下顯著促進了當期人工智能發展水平,除本省之外全國其他省份人工智能的平均水平(lnmean_AI)在1%的水平下顯著抑制了本省人工智能發展水平。這說明在當前全國人工智能水平一定的情形下,各省之間人工智能的發展主要表現為“競爭”關系,實證檢驗通過了工具變量的相關性要求。第二階段結果主要考察工具變量選取的有效性,識別不足檢驗Anderson-Rubin Wald(F統計量)和不可識別檢驗Kleibergen-Paap rk(LM統計量)p值為0,弱識別檢驗Kleibergen-Paap rk Wald(F統計量)遠遠大于Stock-Yogo 弱識別檢驗統計量在10%顯著性水平下的臨界值;過度識別檢驗(Hansen J統計量)在10%的水平下接受“所有工具變量都是外生的”原假設,所有檢驗的結果顯示本文所選工具變量是有效的。回歸結果表明,人工智能的系數在1%的水平下顯著為正,人工智能促進了我國經濟發展質量提升,在利用工具變量法處理內生性問題后的估計結果與基準回歸結果保持一致,說明基準回歸結果是穩健的。

(三)穩健性檢驗

1.替換被解釋變量

為了增強模型回歸結果的可信度,本文參考陳詩一和陳登科(2018)對經濟發展質量的測度方法,將被解釋變量經濟發展質量的測度指標替換為人均實際GDP。使用該指標重新進行估計的結果如表8列(1)所示,人工智能對經濟發展質量的系數在5%的水平下顯著為正,表明替換被解釋變量指標后,人工智能仍促進了我國經濟發展質量提升,基準回歸結果是可信的。

2.替換核心解釋變量

盡管工業機器人數據在綜合反映人工智能水平方面存在一定的局限性,未能體現農業和服務業中人工智能的狀況。但據國際機器人聯合會公布的數據顯示,截至2019年,我國制造業機器人的保有量占所有行業機器人保有量的80%。因此,本文參考Acemoglu和Restrepo(2020)、王曉娟等(2022)的研究,將人工智能指標替換為制造業機器人保有量。表8列(2)顯示,重新估計后,人工智能對我國經濟發展質量的顯著影響與基準回歸結果差別不大,再次驗證了基準回歸結果的可靠性。

3.變量縮尾后再檢驗

借鑒陳強遠等(2020)的經驗,對所有指標進行1%的雙邊縮尾后重新回歸,結果如表8所示,所得結果影響程度均有小幅增強,說明基準回歸結果的確存在指標異常值影響,但同時驗證了基準回歸結果的穩健性。

4.異質性檢驗

(1)不同地區人工智能對經濟發展質量的影響

本文將30個省級樣本個體按照經驗做法進行區域劃分東部地區包括北京、天津、河北、遼寧、山東、江蘇、浙江、上海、廣東、福建、海南,中部地區包括內蒙古、黑龍江、吉林、山西、河南、安徽、湖北、湖南、江西,西部地區包括廣西、陜西、甘肅、四川、貴州、重慶、云南、新疆、寧夏、青海。,進一步探討人口老齡化背景下人工智能對經濟發展質量影響的區域異質性。

從表8的分地區再檢驗結果來看,對東部地區來說,對比人口老齡化及其與人工智能的交互項系數,人工智能可以明顯緩和人口老齡化對東部地區經濟發展質量的抑制作用,但東部地區人工智能并未對經濟發展質量產生顯著的正向影響。可能由于雖然東部地區人工智能總體發展水平較高,但由于東部地區憑借區位優勢、基礎設施及公共服務優勢吸引了大量高素質人才,致使東部地區人工智能應用更多偏向于高精尖領域,前期資產投資回報率有限(李翠妮等,2022),且出于對人口老齡化和人工智能的就業沖擊效應的應對,財政保障職能分散了一部分的財政資金流向,最終導致人工智能對東部地區經濟發展質量的提升作用仍未凸顯,這也引發了后文對財政職能偏向的思考和檢驗。對中部地區來說,人工智能及其與人口老齡化的交互作用對經濟發展質量產生的影響與基準回歸結論最接近,在較大程度上印證了基準回歸結論。相比東部地區,中部地區人才等各方面優勢受限,人工智能的提升作用也顯得更加迅速。對西部地區來說,人工智能作用則不明顯,這可能分別受限于經濟發展階段和國家政策的影響。

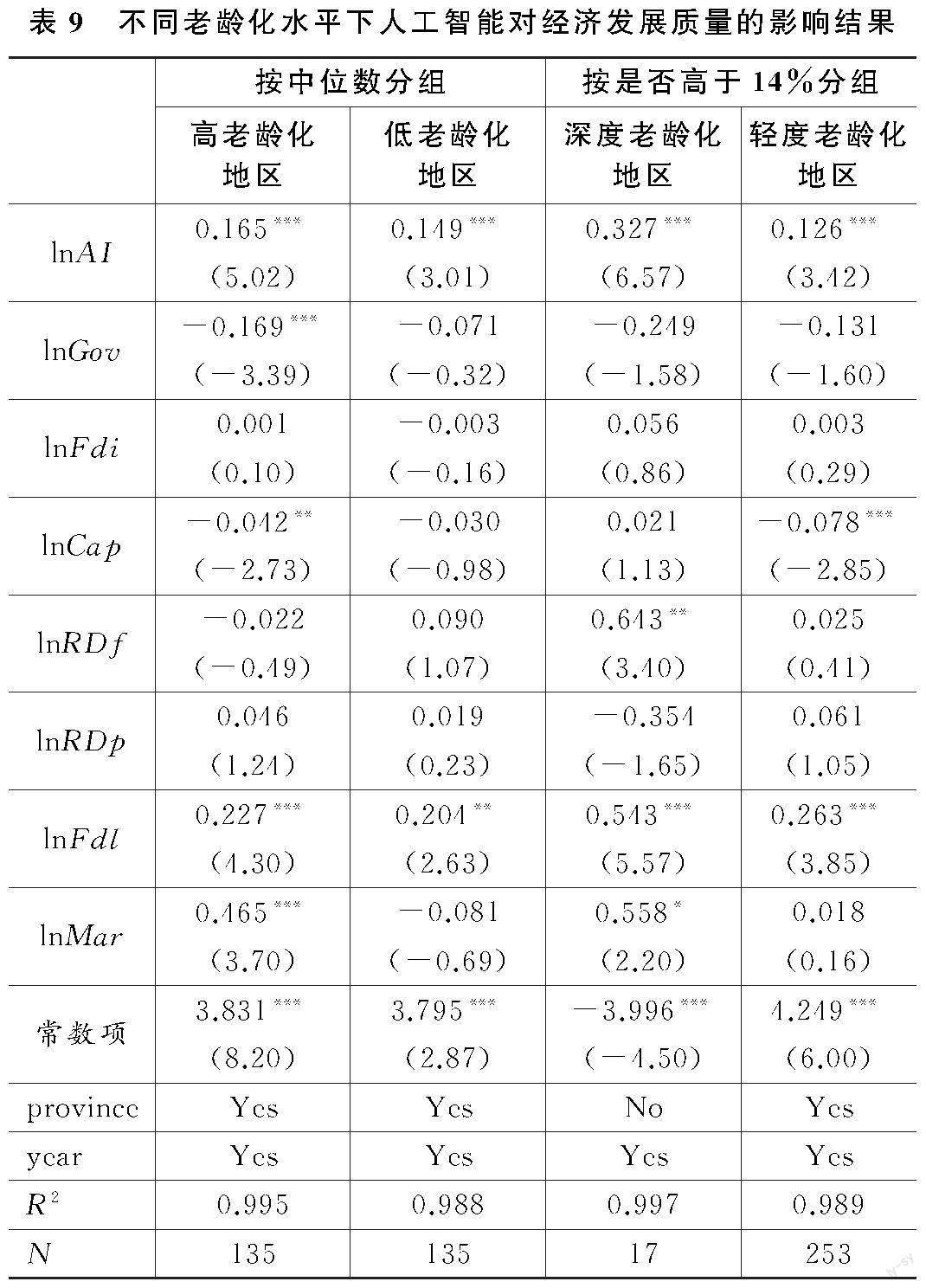

(2)不同老齡化水平下人工智能對經濟發展質量的影響

基于交互效應模型所得結論,人工智能在人口老齡化對經濟發展質量的負向影響中的緩解作用可能是非線性的。因此,本部分首先借鑒沈永建等(2020)的研究,以各省各年人口老齡化程度中位數作為分組標準,將樣本劃分為高老齡化地區和低老齡化地區,在不同的老齡化分組下驗證人工智能對經濟發展質量的影響程度差異,檢驗結果如表9所示。從分組回歸結果來看,在兩個分組下,人工智能對經濟發展質量的影響系數均在1%的水平下顯著為正,但從影響系數大小來看,人工智能對高老齡化地區經濟發展質量的影響系數(0.165)大于對低老齡化地區經濟發展質量的影響系數(0.149),表明人工智能在人口老齡化對經濟發展質量的負向影響中的確存在非線性的緩解作用。人口老齡化水平越高的地區,人工智能越能彌補人口老齡化對經濟發展質量的不利影響,這驗證了假設H3,同時也間接驗證了Acemoglu和Restrepo (2017)的結論,人口老齡化越嚴重的地區,越傾向于使用機器人去替代勞動。

為了驗證極端情形下的影響,本文借鑒陳曉等(2022)的做法,進一步按照國際通行標準,將老年人口占比超過14%的地區劃為深度老齡化地區,其他地區則為輕度老齡化地區。結果表明,相比于輕度老齡化地區,深度老齡化地區人工智能對經濟發展質量的影響系數更大,人工智能對經濟發展質量的提升作用隨著老齡化程度的加深而增強(陳秋霖等,2018),再次強烈驗證了假設H3,人工智能的確存在非線性的緩解作用。

五、機制檢驗

(一)財政職能的線性調節機制檢驗——財政支持職能和財政保障職能

假設H3的理論分析表明,財政職能(包括財政支持職能和財政保障職能)在人工智能對經濟發展質量的影響中具有重要的調節作用。本文首先根據線性交互效應模型式(3)和式(4)從線性角度展開檢驗。

線性調節機制的具體檢驗結果如表10 所示。具體來看,雖然人工智能的影響系數仍然為正,一定程度上驗證了基準回歸結果的穩健性,但人工智能與財政支持職能交互項系數和人工智能與財政保障職能交互項系數均為負值,且后者的影響系數并未通過顯著性檢驗,這說明財政職能在人工智能對經濟發展質量的影響中并非簡單的正向調節作用,而可能存在非線性的作用效果。這可能源于財政投入水平本身有限,財政職能必然呈現對某項職能的傾向性,不可能有源源不斷的資金流向某一職能,這更加印證了假設H3財政職能非線性調節作用的預設。

(二)財政職能的非線性調節機制檢驗——財政支持職能和財政保障職能

鑒于前文財政職能線性調節作用檢驗并不顯著,參考溫忠麟等(2005)的研究,當自變量和調節變量都是連續變量時,應使用帶有乘積項的回歸方法,進行層次回歸分析。進一步使用非線性交互效應模型式(5)和式(6)進行非線性調節機制檢驗。

非線性調節機制的具體檢驗結果如表11所示。在此,重點關注人工智能與財政支持職能平方項的交互項系數和人工智能與財政保障職能平方項的交互項系數。具體來看,人工智能與財政支持職能平方項的交互項系數和人工智能與財政保障職能平方項的交互項系數均為負,分別為-0.038和-0.044,且前者在5%的水平下顯著,后者則未通過顯著性水平檢驗。雖然,財政保障職能的非線性調節作用并不顯著,但總體來看,財政支持職能和財政保障職能在人工智能對經濟發展質量影響中均呈現“倒U”形調節作用。面對人工智能發展過程中的“新動能”作用與可能加重失業和收入不平等的矛盾,在一定區間內,加大對人工智能的財政支持力度和加大對人工智能可能造成加重失業和收入不平等的財政保障力度,均能顯著促進人工智能對經濟發展質量的正向作用;但由于政府的財政能力有限,一味地加大財政支持或財政保障而忽視另一方的做法,均會導致人工智能對經濟發展質量的作用由正轉負,這也印證了理論分析和研究假設中需要在財政支持職能和財政保障職能之間尋找平衡點的觀點。

(三)財政職能的門檻效應檢驗——財政支持職能和財政保障職能

為進一步考察財政職能的非線性調節效應,識別出財政支持職能和財政保障職能的作用區間差異,分別根據門檻面板模型式(7)和式(8)進行門檻效應分析。

表12呈現的是分別以財政支持職能和財政保障職能為門檻變量,通過自抽樣(Bootstrap)1000次所得到的門檻值個數和門檻估計值的估計結果。結果顯示,財政支持職能和財政保障職能均在5%的顯著性水平下通過了單一門檻效應檢驗,門檻估計值分別為0.0114和0.0837。

表13報告了不同的財政職能門檻值區間下,人工智能對我國經濟發展質量水平的影響差異的估計結果。財政支持職能的門檻效應,當財政支持職能水平低于門檻值0.0114時,人工智能的影響系數為0.156,且通過了1%的顯著性水平檢驗;當財政支持職能水平越過門檻值0.0114時,人工智能的影響系數為0.165,同樣通過了1%的顯著性檢驗,表明財政支持職能的調節效應是非線性逐步增強的,驗證了假設H3a。在當前的弱人工智能階段,普通市場主體難以承擔高昂的人工智能相關“新基建”的投資成本,要想進一步發揮人工智能對我國經濟發展質量的提升作用,必須持續加大對人工智能的財政支持力度,引導資金投資流向,優化經濟結構,帶動經濟發展質量提升(肖涵和葛偉,2021)。財政保障職能的門檻效應,財政保障職能水平在跨過門檻值0.0837前后的影響系數均在1%的水平下顯著為正,但系數值從0.171減小為0.158,表明財政保障職能的調節效應呈現非線性的減弱趨勢,這驗證了假設H3b。

可能由于財政保障職能水平的過度提升,一方面會擠壓財政對人工智能支持職能所需投資資金,另一方面則會削弱失業者再就業的積極性,且對富人過度征稅來籌集再分配資金的做法也會打擊其組織生產的積極性,最終弱化人工智能對我國經濟發展質量的提升作用,因此必須將財政保障職能水平保持在合理區間。

六、結論與啟示

本文在深入分析人口老齡化背景下人工智能對經濟發展質量影響機理及財政職能的調節機制的基礎上,采用2011-2019年我國30個省份的省級面板數據,通過構建基準模型、線性交互效應模型、非線性交互效應模型及門檻面板模型,多角度實證檢驗人工智能及其與人口老齡化交互項對我國經濟發展質量的影響并對財政職能調節機制進行檢驗。主要研究結論包括:第一,人工智能對我國經濟發展質量表現出顯著的提升作用,且呈現明顯的區域異質性,人工智能水平每提高1%,經濟發展質量水平提高0.153%;人工智能對我國經濟發展質量的提升作用僅在中部地區顯著。第二,人工智能能顯著緩解人口老齡化對我國經濟發展質量的抑制作用,東部地區和中部地區均呈現出一定程度的緩解作用;且在人口老齡化越嚴重的地區,這種緩解作用越明顯。第三,財政職能在人工智能對我國經濟發展質量的影響中呈現非線性的調節作用,從門檻區間差異來看,財政支持職能和財政保障職能的調節作用在跨過單一門檻值后分別表現為非線性的逐步增強和逐步減弱趨勢。

本文的研究結論具有重要的政策啟示:第一,各市場主體要深刻認識并充分把握我國不斷加深的老齡化背景所帶來的機遇與挑戰,高擎高質量發展主題,積極應對老齡化問題,明確人工智能在未來前沿科技中的首要位置和在高質量發展中的新動能發展目標。第二,鑒于人工智能可以在勞動力供給、資本回報率提高及全要素生產率提升等角度有針對性地應對人口老齡化對經濟發展質量帶來的不利影響,因此要增強對人工智能的投資強度,推動人工智能與經濟社會各領域深度融合,不斷提高傳統生產要素對接人工智能的能力,各地區也要根據區域差異,揚長避短,因地制宜地充分發揮人工智能對經濟發展質量的提升作用。第三,在當前的弱人工智能階段,政府部門要不斷加大對人工智能的財政支持職能水平,發力“新基建”,引導市場資金投資流向,優化投資結構,提高投資效率;同時,要大力培養高素質創新型人才,組織進行人工智能核心技術公關,突破核心技術瓶頸,實現人工智能產業鏈的本土化和現代化,將人工智能真正打造為應對老齡化、實現經濟發展質量提升的新動能。第四,在不斷加大財政支持力度的同時,也要兼顧財政保障職能的作用。不斷完善社會保障體系和再分配制度,加大對失業者再就業培訓力度,提高其自身素質和轉崗再就業的能力;同時要注意將財政保障水平保持在合理區間,既達到應對人工智能帶來的短期失業和收入不平等問題可能造成的社會不穩定、消費不足及產能過剩進而對經濟發展質量的不利影響,又不會因此造成對財政支持資金的擠出或對失業者再就業積極性的削弱。

參考文獻:

[1] 蔡昉,2009:《未來的人口紅利——中國經濟增長源泉的開拓》,《中國人口科學》第1期。

[2] 曹靜、周亞林,2018:《人工智能對經濟的影響研究進展》,《經濟學動態》第1期。

[3] 陳強遠、林思彤、張醒,2020:《中國技術創新激勵政策:激勵了數量還是質量》,《中國工業經濟》第4期。

[4] 陳秋霖、許多、周羿,2018:《人口老齡化背景下人工智能的勞動力替代效應——基于跨國面板數據和中國省級面板數據的分析》,《中國人口科學》第6期。

[5] 陳詩一、陳登科,2018:《霧霾污染、政府治理與經濟高質量發展》,《經濟研究》第2期。

[6] 陳曉、鄭玉璐、姚笛,2022:《人口老齡化、工業智能化與經濟高質量發展》,《統計與決策》第6期。

[7] 陳彥斌、林晨、陳小亮,2019:《人工智能、老齡化與經濟增長》,《經濟研究》第7期。

[8] 陳志、程承坪、封立濤,2022:《人工智能是否有助于解決中國經濟增長的結構性減速》,《經濟問題探索》第2期。

[9] 程承坪、陳志,2021:《人工智能促進中國經濟增長的機理——基于理論與實證研究》,《經濟問題》第10期。

[10] 鄧悅、蔣琬儀,2022:《智能化轉型何以激發企業創新? ——基于制造業勞動力多樣性的解釋》,《改革》第9期。

[11] 鄧洲,2016:《工業機器人發展及其對就業影響》,《地方財政研究》第6期。

[12] 邸俊鵬、惠浩、張明元,2021:《制度發展指數及演進研究》,《上海經濟研究》第9期。

[13] 耿子恒、汪文祥、郭萬福,2021:《人工智能與中國產業高質量發展——基于對產業升級與產業結構優化的實證分析》,《宏觀經濟研究》第12期。

[14] 郭顯光,1998:《改進的熵值法及其在經濟效益評價中的應用》,《系統工程理論與實踐》第12期。

[15] 郭蕓、范柏乃、龍劍,2020:《我國區域高質量發展的實際測度與時空演變特征研究》,《數量經濟技術經濟研究》第10期。

[16] 海本祿、尹西明、陳勁, 2020:《CEO特征、研發投資與企業績效》,《科學學研究》第2期。

[17] 韓峰、莊宗武,2022:《國內大市場、人工智能應用與制造業出口國內附加值》,《世界經濟研究》第5期。

[18] 韓民春、韓青江、夏蕾,2020:《工業機器人應用對制造業就業的影響——基于中國地級市數據的實證研究》,《改革》第3期。

[19] 胡晟明、王林輝、趙賀,2021:《人工智能應用、人機協作與勞動生產率》,《中國人口科學》第5期。

[20] 黃旭、董志強,2019:《人工智能如何促進經濟增長和社會福利提升?》,《中央財經大學學報》 第11期。

[21] 金碚,2018:《關于“高質量發展”的經濟學研究》,《中國工業經濟》第4期。

[22] 李翠妮、葛晶、趙沙俊一,2022:《人工智能、老齡化與經濟高質量發展》,《當代經濟科學》第1期。

[23] 李金昌、史龍梅、徐藹婷,2019:《高質量發展評價指標體系探討》,《統計研究》第1期。

[24] 李競博、高瑗,2022:《人口老齡化視角下的技術創新與經濟高質量發展》,《人口研究》第2期。

[25] 林晨、陳小亮、陳偉澤、陳彥斌,2020:《人工智能、經濟增長與居民消費改善:資本結構優化的視角》,《中國工業經濟》第2期。

[26] 劉亮、李廉水、劉軍、程中華,2020:《智能化與經濟發展方式轉變:理論機制與經驗證據》,《經濟評論》第2期。

[27] 呂承超、崔悅,2020:《中國高質量發展地區差距及時空收斂性研究》,《數量經濟技術經濟研究》第9期。

[28] 呂潔、杜傳文、李元旭,2017:《工業機器人應用會倒逼一國制造業勞動力結構轉型嗎?——基于1990—2015年間22個國家的經驗分析》,《科技管理研究》第22期。

[29] 馬克思、恩格斯,2009:《馬克思恩格斯文集:第5卷》,北京:人民出版社。

[30] 孟浩、張美莎,2021:《人工智能如何影響勞動力就業需求?——來自中國企業層面的經驗證據》,《西安交通大學學報(社會科學版)》第5期。

[31] 邵慰、吳婷莉,2022:《智能化、要素市場與工業經濟高質量發展》,《經濟問題探索》第2期。

[32] 沈洋、魏丹琪、周鵬飛,2022:《數字經濟、人工智能制造與勞動力錯配》,《統計與決策》第3期。

[33] 沈永建、梁方志、蔣德權、王亮亮,2020:《社會保險征繳機構轉換改革、企業養老支出與企業價值》,《中國工業經濟》第2期。

[34] 孫早、侯玉琳,2019:《工業智能化如何重塑勞動力就業結構》,《中國工業經濟》第5期。

[35] 孫早、侯玉琳,2021:《人工智能發展對產業全要素生產率的影響——一個基于中國制造業的經驗研究》,《經濟學家》第1期。

[36] 唐曉華、遲子茗,2021:《工業智能化對制造業高質量發展的影響研究》,《當代財經》第5期。

[37] 王林輝、胡晟明、董直慶,2020:《人工智能技術會誘致勞動收入不平等嗎——模型推演與分類評估》,《中國工業經濟》第4期。

[38] 王曉娟、朱喜安、王穎,2022:《工業機器人應用對制造業就業的影響效應研究》,《數量經濟技術經濟研究》第4期。

[39] 王小魯,樊綱,胡李鵬,2019:《中國分省份市場化指數報告(2018)》.北京:社會科學文獻出版社,216-223.

[40] 溫忠麟、侯杰泰、張雷:《調節效應與中介效應的比較和應用》,《心理學報》第2期。

[41] 肖涵、葛偉,2021:《人工智能、財政職能與經濟奇點——基于動態一般均衡模型的模擬分析》,《中南財經政法大學學報》第3期。

[42] 徐志向、丁任重,2019:《新時代中國省際經濟發展質量的測度、預判與路徑選擇》,《政治經濟學評論》第1期。

[43] 楊光、侯鈺,2020:《工業機器人的使用、技術升級與經濟增長》,《中國工業經濟》第10期。

[44] 楊麗、孫之淳,2015:《基于熵值法的西部新型城鎮化發展水平測評》,《經濟問題》第3期。

[45] 楊穗、高琴、趙小漫,2021:《新時代中國社會政策變化對收入分配和貧困的影響》,《改革》第10期。

[46] 左鵬飛、姜奇平、陳靜,2020:《互聯網發展、城鎮化與我國產業結構轉型升級》,《數量經濟技術經濟研究》第7期。

[47] Abeliansky, A. and Prettner,K.,2017, Automation and Demographic Change, SSRN Working Paper.

[48] Acemoglu, D. and Restrepo, P.,2018a, Artificial Intelligence, Automation, and Work, NBER Working Paper 24196.

[49] Acemoglu, D. and Restrepo, P., 2022, Demographics and Automation, Review of Economic Studies,89(1):1-44.

[50] Acemoglu, D. and Restrepo P., 2020, Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets, Journal of Political Economy,128(6):2188-2244.

[51] Acemoglu, D. and Restrepo P., 2017, Secular Stagnation? The Effect of Aging on Economic Growth in the Age of Automation, American Economic Review, 107(5):174-179.

[52] Acemoglu, D. and Restrepo, P., 2018b, The Race Between Machine and Man: Implications of Technology for Growth, Factor Shares and Employment, American Economic Review, 108 (6):1488-1542.

[53] Aghion, P., Jones, B. and Jones, C., 2017, Artificial Intelligence and Economic Growth, NBER Working Paper.

[54] Auto, D. and Salomons, A.,2017, Robocalypse Now-does Productivity Growth Threaten Employment?Paper Prepared for the ECB Forum on Central Banking.

[55] Brynjolfsson, E. and Hitt L. M.,2003, Computing Productivity: Firm-level Evidence, Review of Economics and Statistics,85(4):793-808.

[56] Brynjolfsson, E., Rock, D. and Syverson, C.,2017, Artificial Intelligence and the Modern Productivity Paradox: A Clash of Expectations and Statistics, NBER Working Paper.

[57] DeCanio, S. J.,2016, Robots and Humans-Complements or Substitutes? Journal of Macroeconomics,49:280-291.

[58] Frey, C. B. and Osborne, M. A.,2017, The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation? Technological Forecasting and Social Change,114:254-280.

[59] Gasteiger, E. and Prettner, K.,2017, A Note on Automation, Stagnation, and the Implications of a Robot Tax, Free University Discussion Papers.

[60] Good, I. J.,1966, Speculations Concerning the First Ultraintelligent Machine, Advances in Computers,6(31):31-88.

[61] Graetz, G. and Michaels, G.,2018, Robots at Work: The Impact on Productivity and Jobs, Review of Economic and Statistics,100(5):753-768.

[62] Gregory,T., Salomons,A. and Zierahn,U.,2016, Racing With or Against the Machine? Evidence from Europe, ZEW-Centre for European Economic Research Discussion Paper.

[63] Hansen, B. E.,1999, Threshold Effects in Non-dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference, Journal of Econometrics, 93(2):345-368.

[64] Hanson, R.,2001, Economic Growth Given Machine Intelligence, Technical Report, University of California, Berkeley.

[65] Kromann, L., Skaksen, J. R. and Srensen, A.,2011, Automation,Labor Productivity and Employment—a Cross Country Comparison, CEBR,Copenhagen Business School Working Paper.

[66] Zeira, J.,1998, Workers, Machines, and Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 113(4):1091-1117.

Artificial Intelligence, Financial Function, and the Quality of China’s Economic Development

Yang Xianming1 and Wang Zhige2

(1.Development Research Institute, Yunnan University;2.School of Economics, Yunnan University)

Abstract:With the deepening of population aging, as the backbone of a new round of technological revolution, whether artificial intelligence can become an effective means to address population aging and provide new driving force for improving the quality of China’s economic development is worth further research. On the basis of theoretical analysis of the impact mechanism of artificial intelligence on the quality of economic development and the regulatory mechanism of fiscal functions in the context of population aging, an empirical test was conducted using provincial-level panel data from 30 provinces in China from 2011 to 2019. The study found that artificial intelligence has a significant improvement effect on the quality of economic development in China. For every 1% increase in artificial intelligence level, the quality of economic development level increases by 0.153%; Moreover, artificial intelligence can significantly alleviate the inhibitory effect of population aging on the quality of China’s economic development, and in areas with more severe population aging, this mitigating effect is more pronounced; The fiscal function exhibits a non-linear regulatory effect in the impact of artificial intelligence on the quality of China’s economic development. The regulatory effects of fiscal support function and fiscal security function show a non-linear trend of gradually increasing and gradually decreasing after crossing a single threshold. The next step is to fully utilize artificial intelligence to address the issue of population aging and cultivate it as a new driving force for achieving high-quality economic development in China.

Key Words: artificial intelligence; the quality of economic development; financial function