芻議地理師范生創(chuàng)新思維的培養(yǎng)策略*

姚有如,方鳳滿,孫 煉

(安徽師范大學(xué)地理與旅游學(xué)院,安徽 蕪湖 241002)

學(xué)生創(chuàng)新思維的培養(yǎng),是實施科教興國戰(zhàn)略、人才強國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的必然要求[1]。在新一輪的基礎(chǔ)教育改革中,我國適時地提出了培養(yǎng)中學(xué)生地理核心素養(yǎng)的要求。地理核心素養(yǎng)的構(gòu)建必須以培養(yǎng)和訓(xùn)練學(xué)生創(chuàng)新思維為前提和基礎(chǔ),眾多學(xué)者及教師在理論層面提出了中小學(xué)師生在教學(xué)過程中創(chuàng)新思維的培養(yǎng)策略和建議,同時在實際教學(xué)活動中有所實踐[2-3]。地理師范生作為地理教師的儲備力量,不僅是創(chuàng)新思維教育的“匯”,也是創(chuàng)新思維教育的“源”,承擔(dān)著教育樞紐的重任,是培養(yǎng)中學(xué)生創(chuàng)新思維的關(guān)鍵。地理師范生基于創(chuàng)新思維才能多要素、多尺度、跨區(qū)域地發(fā)現(xiàn)地理問題、探究科學(xué)問題、指導(dǎo)社會實踐。然而,對于地理師范生創(chuàng)新思維構(gòu)建和培養(yǎng)的研究還十分匱乏,亟待拓展。基于此,本文通過分析創(chuàng)新思維的內(nèi)涵、地理師范生培養(yǎng)過程中創(chuàng)新思維的作用與意義,了解地理師范生培養(yǎng)過程中創(chuàng)新思維的不足,提出相關(guān)的培養(yǎng)策略。

一、創(chuàng)新思維內(nèi)涵的解讀

作為以獨創(chuàng)性和新穎性視角發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的一種思維過程,創(chuàng)新思維是人類特有的一種精神活動,同時也是一種產(chǎn)生新想法、新發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)造新事物的能力,由知識、智力、能力和優(yōu)越的人格特質(zhì)或其他因素組成[4]。作為一種典型的意識形態(tài),創(chuàng)新思維來源于現(xiàn)實生活和生產(chǎn)實踐,因此,在學(xué)習(xí)、生活和工作過程中培養(yǎng)創(chuàng)新思維,是提升個體創(chuàng)新思維的必由之路。隨著心理學(xué)的不斷發(fā)展,創(chuàng)新思維不僅僅是個體的想象、意象及其交替的意識狀態(tài)等,還包括了推理、邏輯、分析和總結(jié)等意識行為。此外,對創(chuàng)新思維的認知結(jié)構(gòu)研究強調(diào)不僅要從人的本性、價值和潛能來挖掘創(chuàng)新思維,外在理性、理論學(xué)習(xí)、環(huán)境氛圍、問題意識等也對創(chuàng)新思維的培育發(fā)揮著重要作用。目前,學(xué)校教育對于學(xué)生創(chuàng)新思維的培育還稍顯滯后,如何立足教學(xué)管理、課程建設(shè)、課堂教學(xué)和社會實踐培養(yǎng)師范生的創(chuàng)新思維能力是當前高師院校的重要研究課題。

師范生作為高師院校學(xué)生,需要系統(tǒng)學(xué)習(xí)學(xué)科基礎(chǔ)知識、參與前沿學(xué)術(shù)研究。地理專業(yè)知識由自然地理學(xué)、地理信息科學(xué)和人文地理學(xué)三大部分構(gòu)筑。這三部分相互聯(lián)系、相互滲透,但又相對獨立,對地理師范生創(chuàng)新性思維的培養(yǎng)提出了更高的要求。例如,師范生在學(xué)習(xí)人文地理知識“城市化進程”的時候,不僅需要了解社會經(jīng)濟要素對城市發(fā)展的影響,還需要分析自然地理要素對城市化進程的重要作用,輔以夜間燈光衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)和地理信息科學(xué)方法,深入分析城市發(fā)展的過程和階段,取得超出教材內(nèi)容的新發(fā)現(xiàn)和對城市化發(fā)展的新認識。

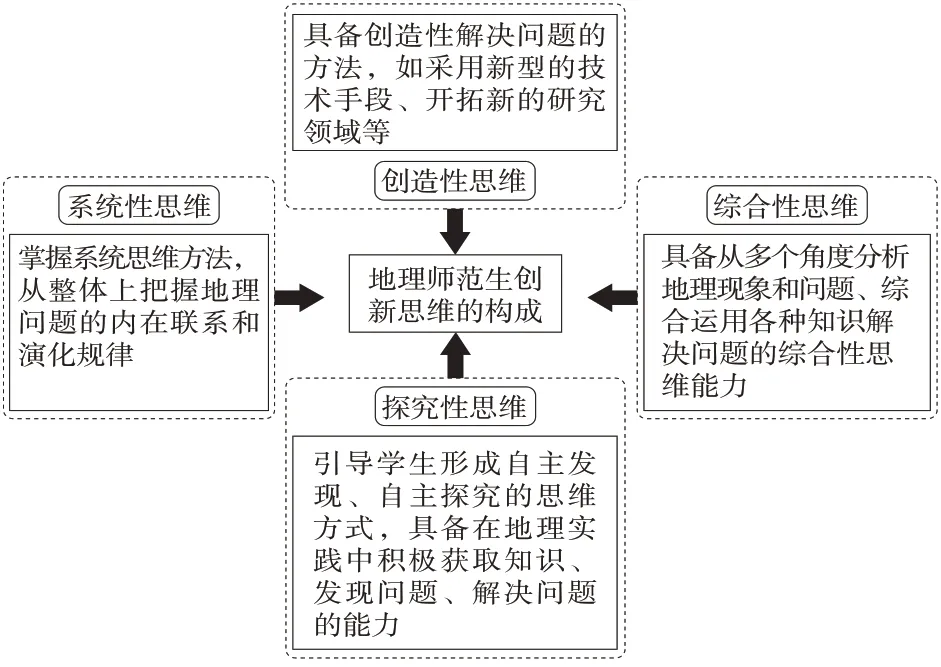

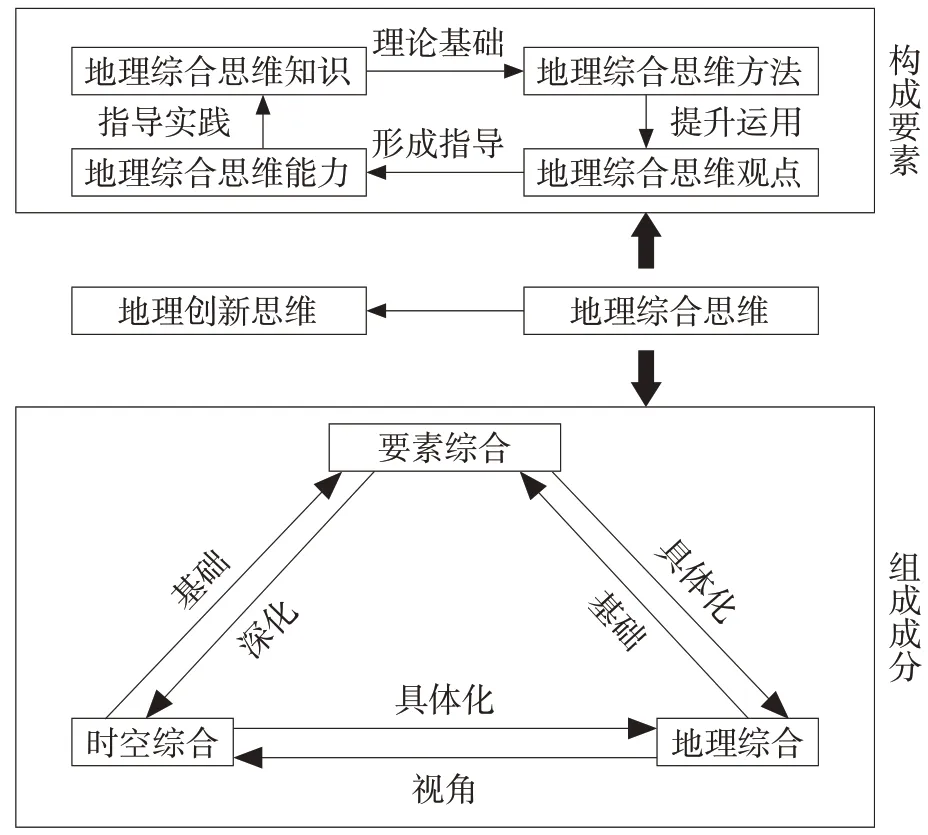

地理師范生創(chuàng)新性思維的構(gòu)成包括四個方面的內(nèi)容(圖1):地理創(chuàng)造性思維、地理綜合性思維、地理系統(tǒng)性思維和地理探究性思維。地理創(chuàng)造性思維是指地理學(xué)科中需運用新穎的、富有創(chuàng)意的思維方式,創(chuàng)造性地解決地理問題的能力。例如,挖掘地理問題背后的深層次規(guī)律、尋找地理問題的新型解決方法、提出地理知識的新觀點等。地理綜合性思維是指在地理學(xué)科學(xué)習(xí)中,能夠把不同的知識和信息有機地結(jié)合起來,從多個角度來分析和解決問題的能力。例如,將自然和人文因素相互關(guān)聯(lián)、把地理學(xué)科與其他學(xué)科互相結(jié)合等。地理系統(tǒng)性思維是指能夠從整體上把握地理問題的內(nèi)在聯(lián)系和演化規(guī)律,深刻理解各種因素之間的相互作用及其對地球系統(tǒng)的影響,形成對地球系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)和變化過程的全面認識。地理探究性思維是指能夠自主發(fā)現(xiàn)、自主探究,積極獲取知識、發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。例如,通過考察、調(diào)查、實驗等手段積極獲取知識,發(fā)現(xiàn)地理問題,通過分析和歸納尋找可行的解決辦法等。地理師范生創(chuàng)新性思維的培養(yǎng)不僅依靠其自身的學(xué)習(xí)和領(lǐng)悟,還需要從學(xué)校管理、學(xué)科課程建設(shè)、教師的課堂教學(xué)和地理實踐活動等多個方面來共同作用。

圖1 地理師范生創(chuàng)新思維的構(gòu)成

二、地理師范生創(chuàng)新思維培養(yǎng)中存在的問題

1.高校創(chuàng)新思維培養(yǎng)氛圍不足

高校的創(chuàng)新環(huán)境和氛圍是驅(qū)動師范生創(chuàng)新思維培養(yǎng)的重要外在因素。制度保障作為地理師范生創(chuàng)新思維培養(yǎng)的關(guān)鍵因素,存在較大差異。如何把創(chuàng)新的理念納入教學(xué)計劃?如何切實保障創(chuàng)新思維的培育和實現(xiàn)?如何將專業(yè)理論知識和實踐有機融合?這是當前地理師范生培養(yǎng)的三個重要問題。盡管各院校積極推進各種創(chuàng)新活動或比賽,但學(xué)校層面重結(jié)果、輕培養(yǎng)的失衡理念導(dǎo)致學(xué)校教育管理部門缺乏對師范生創(chuàng)新思維培育的制度保障。因此,要想切實有效地培養(yǎng)地理師范生的創(chuàng)新思維,應(yīng)當激發(fā)他們的好奇心、探索心和疑問心,倡導(dǎo)專業(yè)之間的交流與合作,推進全院乃至全校之間的課程交流。

2.教師創(chuàng)新思維培育方式固化

高校教師是地理師范生創(chuàng)新思維的直接引導(dǎo)者和開發(fā)者。但是當前高師地理課堂中,教師仍然以講授式為主,固守傳統(tǒng)的知識傳授體系,忽視問題探究思維的啟發(fā)。不僅自身思考問題的模式固化,而且直接以該模式指導(dǎo)師范生,以簡單的思維邏輯貫徹問題的始終,導(dǎo)致地理師范生思想日益僵化。其次,目前高師地理課堂教學(xué)手段單一、探究性活動缺乏,例如,傳統(tǒng)自然地理學(xué)課堂中,分析植物分布的水平地帶性特征和垂直地帶性特征時,教師往往通過圖片、視頻和數(shù)據(jù)分析全球或區(qū)域的案例,指導(dǎo)地理師范生了解這一知識,即使在野外實習(xí)過程中,地理師范生也往往是走馬觀花,缺乏認真分析和探究的過程。這種現(xiàn)象導(dǎo)致地理師范生在學(xué)習(xí)地理知識的過程中對現(xiàn)實地理現(xiàn)象和實踐認知不夠,不利于激發(fā)好奇心和興趣。

3.師范生探究問題能力較弱

當下地理師范生缺乏主動探究和深入了解科學(xué)的沖動和興趣,不具備深入思考問題的能力,缺乏探究科學(xué)問題的精神。過分依賴既有的知識體系,過于重視教材的權(quán)威性,是導(dǎo)致地理師范生缺乏主動拓寬知識面和獨立思考意識的重要原因。此外,地理師范生在野外實踐活動中,也存在重視不足、觀察不夠細致、總結(jié)不夠及時等問題,缺乏實踐經(jīng)驗使其無法通過觀察分析、場地實驗和調(diào)查工作等方式積極獲取經(jīng)驗與知識,從而很難對復(fù)雜的地理問題進行深入的探究。另外,培養(yǎng)過程中重視技能的培訓(xùn),注重教學(xué)效果,忽視了地理師范生探究問題能力的培養(yǎng)。同時,地理學(xué)科所包含的多元知識體系具有復(fù)雜性、交叉性和綜合性,需要師范生具備跨學(xué)科知識和跨學(xué)科思維的能力。將地理學(xué)科看作單一知識學(xué)科,缺乏學(xué)科之間的交融和創(chuàng)新,會導(dǎo)致師范生探究問題能力的局限。

三、地理師范生創(chuàng)新思維培養(yǎng)策略

1.完善地理師范生培養(yǎng)模式

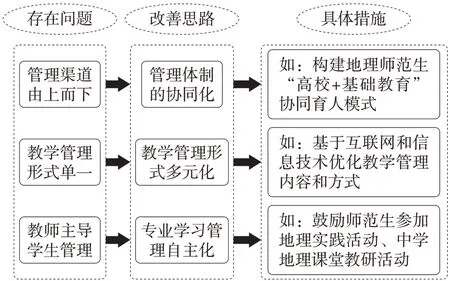

高師院校對師范生的管理模式是影響其創(chuàng)新思維培育的主要外部條件。傳統(tǒng)的管理模式,注重由上而下的管理過程和渠道,其管理技巧和方式依賴管理人員已有的經(jīng)驗。對于地理師范生創(chuàng)新思維的培育,首先要推動院系—基礎(chǔ)教育機構(gòu)管理體制的協(xié)同化。院系要圍繞地理師范生培養(yǎng)過程中存在的邏輯問題、思維問題、課程問題和實踐問題進行協(xié)調(diào),促進教育思想、心理學(xué)邏輯、地理學(xué)問題和計算機信息技術(shù)在地理師范生培育過程中的有機融合(圖2)。可以借助中學(xué)地理課堂教學(xué),推動“高校+基礎(chǔ)教育”協(xié)同育人,充分發(fā)揮高師院校地理教育的示范引領(lǐng)作用,加強高師院校與基礎(chǔ)地理教育協(xié)同育人體系建設(shè),助力基礎(chǔ)教育地理教師職前職后一體化培訓(xùn),提升地理教師教育教學(xué)綜合能力。此外,可建立地理師范與相關(guān)田間實踐型行業(yè)(如旅游、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、沿海城市發(fā)展)聯(lián)合研究機制,逐步發(fā)展聯(lián)合研究等實踐項目,培養(yǎng)創(chuàng)新實踐能力,讓師范生結(jié)合行業(yè)實踐,培養(yǎng)與實際需求貼合的人才。

圖2 地理師范生創(chuàng)新思維培育過程中院校管理模式存在的問題及改進措施

其次,要創(chuàng)新教學(xué)管理。高師院校管理部門可基于互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)優(yōu)化教學(xué)管理內(nèi)容、教學(xué)管理方式和教學(xué)管理策略,建立長效的監(jiān)督和反饋機制,將創(chuàng)新思維和辯證思想落實到課堂教學(xué)、課外活動和社會實踐中,實現(xiàn)在全員全程全方位育人過程中培育創(chuàng)新思維。高師院校要通過培訓(xùn),讓教師了解如何在課程設(shè)計和教學(xué)中應(yīng)用創(chuàng)新思維方法和策略,關(guān)注教學(xué)與研究的融合。同時,提供給地理師范生實踐機會,如科研項目、社會調(diào)查等,讓他們在實踐中提升專業(yè)素養(yǎng)。

最后,建立師范生自主化的教學(xué)管理制度[5]。地理師范生創(chuàng)新思維的培養(yǎng)必須來源于自我發(fā)現(xiàn)、自我探究和自我解決問題的過程之中。自主化的教學(xué)管理制度是地理師范生自覺性和探究性學(xué)習(xí)的制度保障,在該制度下,教師的教學(xué)活動和教學(xué)管理可多采用啟發(fā)式、情境式教學(xué)。在地理師范生專業(yè)學(xué)習(xí)自主化基礎(chǔ)上建立多種激勵機制,包括獎學(xué)金、資助科研實踐項目、引薦就業(yè)機會等。這將鼓勵地理師范生積極參與到教學(xué)實踐和科研活動中,并開展自我探索,進一步加強創(chuàng)新思維的培養(yǎng)和學(xué)科研究的深入。此外,為優(yōu)秀地理師范生量身定制實踐計劃和專業(yè)扶持計劃,對于提高地理師范生的創(chuàng)新思維大有裨益。

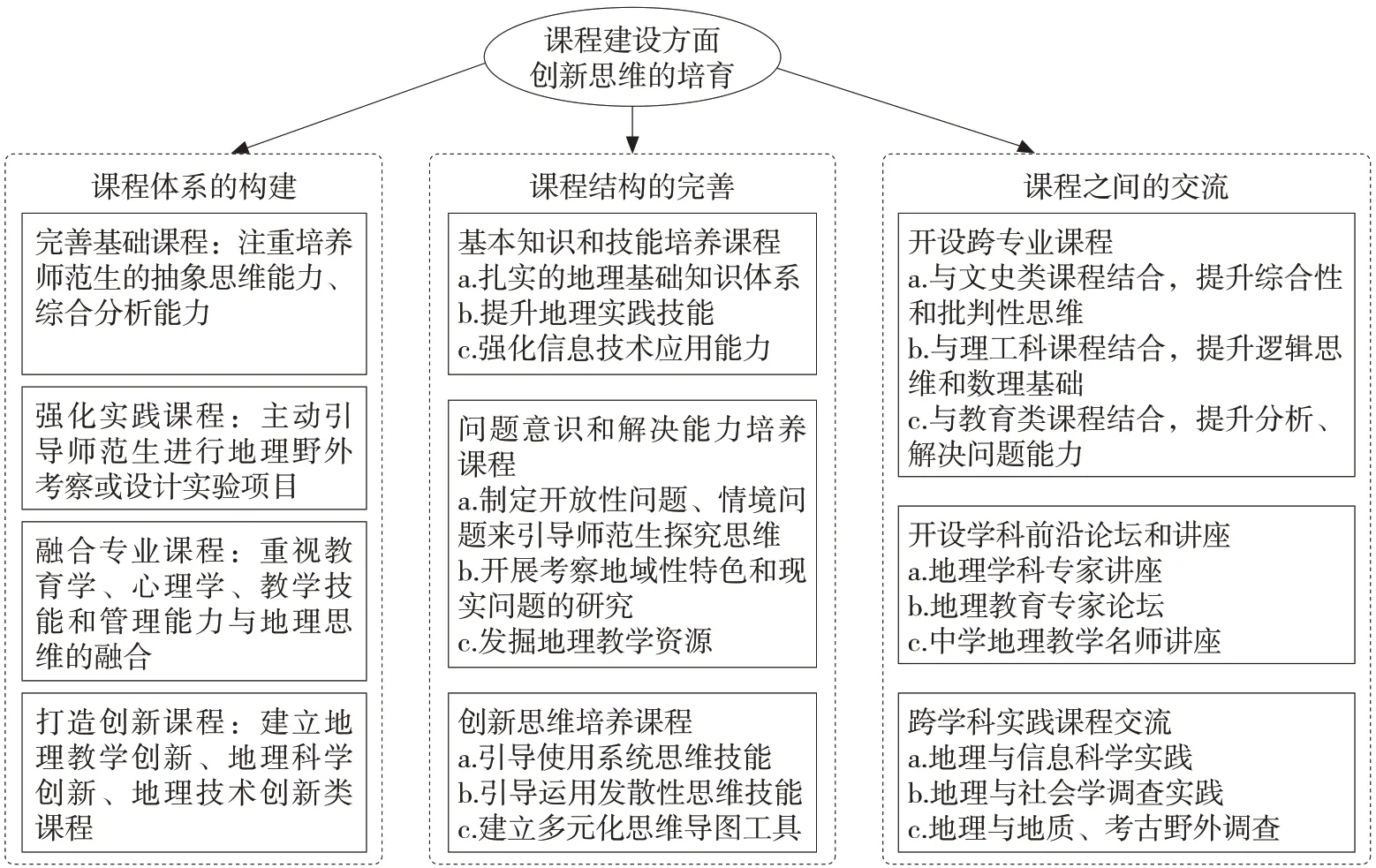

2.合理構(gòu)建課程體系

課程建設(shè)的全面性和綜合性能夠協(xié)助地理師范生形成創(chuàng)新思維(圖3)。首先,課程頂層設(shè)計要考慮思維課程,強化批判思維、創(chuàng)意思維和系統(tǒng)思維課程的建設(shè),減少非必要的基礎(chǔ)課程,在地理師范生培養(yǎng)過程中注重系統(tǒng)和環(huán)境、系統(tǒng)和要素、要素和要素之間相互聯(lián)系的課程,強化綜合自然地理學(xué)、地理研究方法等課程,適度弱化部門地理學(xué),促使地理師范生通過構(gòu)建創(chuàng)新思維,獨立探究部門地理學(xué),從而實現(xiàn)對地理現(xiàn)象由了解到理解的跨越。構(gòu)建完整的課程體系,促進地理師范生創(chuàng)新思維的培育,要從完善基礎(chǔ)課程、強化實踐課程,融合專業(yè)課程和打造創(chuàng)新課程四個方面入手。如講授綜合性地理課程后,地理師范生分小組選擇感興趣的地理專題(如大氣、水體、地貌等),發(fā)揮主觀能動性,選擇或創(chuàng)設(shè)地理情境進行自主授課,之后再由教師進行補充講解。其次,完善課程結(jié)構(gòu)。為了更好地培養(yǎng)地理師范生的創(chuàng)新思維,高師院校應(yīng)該根據(jù)師范生自身特點和學(xué)科特色,合理設(shè)置課程,形成科學(xué)且完整的課程體系,重視地理師范生基礎(chǔ)知識和基本技能的培養(yǎng);著力打造提升問題意識和解決能力的課程,如通過實踐環(huán)節(jié)、社會調(diào)查、課程設(shè)計等形式,強化地理師范生的創(chuàng)新思維;挖掘培養(yǎng)創(chuàng)新思維的課程,如增加地理研究方法類課程、地理技術(shù)創(chuàng)新課程、地理新興領(lǐng)域課程(地球系統(tǒng)科學(xué)、數(shù)字地球、網(wǎng)絡(luò)地理等)、地理創(chuàng)新思維實踐類課程(地理信息系統(tǒng)應(yīng)用)、地理案例分析課程等,提升地理師范生的創(chuàng)新思維。最后加強課程之間的溝通和交流。高師院校地理教育課程包含了自然地理學(xué)、人文地理學(xué)、地理信息科學(xué)、教育學(xué)、心理學(xué)等,具體課程相對零散,聯(lián)系性不強,導(dǎo)致學(xué)生學(xué)習(xí)興趣偏重于某個方向,如水文學(xué)、氣象氣候、旅游地理、文化地理等。有效地打通各課程單元的壁壘,加強課程之間的交流、溝通和協(xié)作,有利于地理師范生更好地樹立地理創(chuàng)新思維、梳理地理教育學(xué)知識。如在講解中,可借助大單元教學(xué)的理念,以實際生活中的地理情境出發(fā),融合多個地理要素及主題進行具體講解,加強不同地理課程間的聯(lián)系。另外,在設(shè)計部門地理學(xué)和專業(yè)方向課程時要強調(diào)綜合性,聯(lián)合各個專業(yè)方向教師共同打造綜合類金牌課程,通過不同地理區(qū)域、不同地理研究方向和不同地理思維的碰撞,促進師范生創(chuàng)新思維的發(fā)展。在教育學(xué)基礎(chǔ)等教師教育類課程中,充分借助地理教學(xué)案例進行講解,加強地理類與教育類課程的聯(lián)系。重視地理實踐課程,這是地理專業(yè)的特色課程,也是基礎(chǔ)課程,高師院校要關(guān)注地理實踐類課程的建設(shè)方式,監(jiān)控實踐類課程的建設(shè)效果,實時優(yōu)化實踐類課程結(jié)構(gòu),真正做到引導(dǎo)師范生從實踐中發(fā)現(xiàn)地理現(xiàn)象、探究地理問題、洞悉地理規(guī)律、形成地理創(chuàng)新思維。

圖3 課程建設(shè)方面對地理師范生創(chuàng)新思維培養(yǎng)的策略

3.強化地理綜合思維培養(yǎng)

綜合性是地理學(xué)重要特征之一,地理綜合思維素養(yǎng)是地理學(xué)科核心素養(yǎng)之一。地理綜合思維要求學(xué)生學(xué)會從多角度、多要素和多維度去厘清地理要素相互聯(lián)系的規(guī)律,以要素綜合和時空綜合為著力點,認知地理現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)地理問題,指導(dǎo)地理實踐[6]。地理學(xué)的綜合思維與創(chuàng)新思維在地理師范生培養(yǎng)上存在統(tǒng)一性(圖4),因此,強化地理綜合思維的培養(yǎng)也是培育地理師范生創(chuàng)新思維的必然要求。強化師范生地理綜合思維的培育,一方面,要求高師院校教師在地理專業(yè)課的教授過程中,注重邏輯方法的傳授,激發(fā)師范生獨立思考的能力,拋出地理現(xiàn)象,探究地理要素時空動態(tài)變化特征,解析要素區(qū)域性、關(guān)聯(lián)性和整體性,揭示地理規(guī)律。另一方面,要求師范生豐富自身的專業(yè)知識和地理技能,能夠精準識別自然地理要素、人文地理要素并融會貫通,學(xué)會通過分析、推理、歸納、總結(jié)得出地理事物的發(fā)展規(guī)律。例如,在講解地貌景觀的形成及特點(如喀斯特地貌)時,引導(dǎo)學(xué)生進行自主探究,發(fā)散視角,從全面、系統(tǒng)和動態(tài)的角度,多要素多尺度地分析不同地理要素之間的聯(lián)系及相互影響(喀斯特地貌的形成條件:考慮到氣候、巖層巖性、水體等要素以及地貌特征對當?shù)丨h(huán)境及人類活動帶來的影響;要素間的相互聯(lián)系、相互影響),進而更深層次地推動要素、時空和地方三個綜合維度的互聯(lián)互通,最終實現(xiàn)創(chuàng)新思維的培養(yǎng)。

圖4 基于地理綜合思維的地理創(chuàng)新思維培育過程

4.組織有效的地理實踐活動

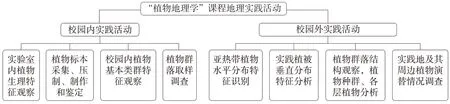

地理實踐活動是學(xué)習(xí)地理知識的基礎(chǔ),地理現(xiàn)象和規(guī)律來源于地理實踐。只有通過有效的地理實踐活動才能全方位、多角度、根本性地調(diào)動地理師范生的創(chuàng)新思維。地理實踐活動是地理師范生創(chuàng)新思維的來源,能夠全面激發(fā)他們的學(xué)習(xí)興趣,促進其探究地理事物的好奇心,進而推動自覺學(xué)習(xí)的欲望,指導(dǎo)新的地理實踐活動。有效的地理實踐活動,要求高師院校教師具有較高的地理實踐水平,真正做到能指導(dǎo)、會指導(dǎo)、善指導(dǎo),高水平實踐教師的全方位指導(dǎo),才能更好地激發(fā)師范生的創(chuàng)新思維[7];其次,要求高師院校地理教研團隊的實踐創(chuàng)新能力具有長效性,真正做到多要素、多時空、多環(huán)節(jié)地開展實踐活動,讓師范生保持新鮮感;另外,要求師范生個體保持高度的自主性,才能更好地在實踐中發(fā)現(xiàn)問題、梳理問題、探究問題并解決問題,最后形成自身獨有的分析問題、解決問題的邏輯和思維。以“植物地理學(xué)”課程為例,可將校園內(nèi)地理實踐活動作為基礎(chǔ),野外植物地理學(xué)實踐作為拓展,通過植物地理實踐活動提升學(xué)生創(chuàng)新思維(圖5)。在校園內(nèi)地理實踐過程中,實踐內(nèi)容應(yīng)該突出地理環(huán)境對植物數(shù)量、種類等分布的影響,體現(xiàn)植物地理學(xué)的基本概念和實踐方法。在設(shè)計流程時,應(yīng)考慮到知識和技能的難度,逐級提升實踐層次,始終保持活動的連貫性。在校園外地理實踐過程中,應(yīng)選擇植被特別豐富、分布情況明顯、具有較突出表現(xiàn)的區(qū)域,由師范生獨立開展調(diào)查研究和實地考察,探討植物的水平和垂直分布規(guī)律。可設(shè)置調(diào)查表格,收集各類植物的信息,了解植物在不同環(huán)境下的適應(yīng)狀態(tài)和生態(tài)特征,對植物群落進行調(diào)查分析;可以選擇丘陵山地、冷杉林、暖溫帶常綠闊葉林等多個生態(tài)環(huán)境,開展生態(tài)對比調(diào)查研究,探討植物的分布規(guī)律和演替過程。

圖5 “植物地理學(xué)”課程地理實踐活動案例