警察信任的影響因素:程序公正還是結果導向?

——基于中國社會狀況綜合調查(2021)的分析

高潔馨 孫 瑞 韓自強

一、引言

在國家—社會框架中,警察是位于國家一端但離社會一端最近的執法部門,其在日常生活中與公眾廣泛接觸,承擔著服務與執法的雙重角色。可以說,警民互動關系深刻反映著國家與社會之間的互動關系,公眾對警察的信任程度也是政府信任程度和政治合法性認同度的風向標和晴雨表。警察問題也是國際關注的重要議題,美國弗洛伊德事件引發了對于警察權力濫用和暴力執法的激烈討論;在國內,警民沖突事件也屢有發生,執法過程常成為引起警民信任危機的聚焦點。習近平同志強調,要“努力讓人民群眾在每一個司法案件中都感受到公平正義”。(1)《習近平談治國理政(第一卷)》,外文出版社2018版,第145頁。如何為警察權力劃定合理的界限,使其既能最大程度發揮“打擊違法犯罪,維護社會治安”的職能,又能控制職權濫用,是法治社會建設中一個緊迫而又重要的問題,因此研究警察信任及其與程序公正的關系等問題具有重要的現實意義。

越來越多的學者意識到,隨著社會的發展,籠統的政府信任研究已經不能滿足政府治理能力提升的實踐要求,針對具體政府部門信任的研究對現實更有指導意義。政府信任研究呈現出具體化、部門化的趨勢。警察是政府重要的職能部門,公眾對警察的信任直接影響其對政府的信任。因此,研究公眾對警察的信任程度及其影響因素具有重要的理論和實踐意義。

由于美國警民沖突嚴重,警察信任研究最早在美國引起學者的關注,后拓展到多個國家,涉及政治學、法學、社會學、管理學,以及新興學科犯罪學等諸多領域,主要研究內容包括警察信任的內涵、來源、影響因素及信任產生的作用等,其中警察信任的影響因素方面成果豐碩。警察信任受諸多要素影響,相關研究包括但不限于公眾、社區、政府、警察、社會等角度。在警察自身層面大致可歸納為兩大影響因素:程序公正與結果導向。程序公正是指警察執法過程中依法、平等、公正、文明地對待公眾;結果導向注重對警察打擊違法犯罪、維護社會治安效果的評估。程序公正和結果導向分別對應警察執法的過程與結果,二者孰輕孰重一直是爭論的焦點,相關內容有待于進一步探究。

基于此,本研究使用2021年中國社會狀況綜合調查(Chinese Social Survey 2021,簡稱“CSS2021”)數據,探究兩個核心問題:(1)程序公正和結果導向是否會影響中國公眾對警察的信任?二者的影響孰輕孰重?(2)程序公正和結果導向對警察信任的作用效果在不同群體中是否有差異,如有,差異如何?研究的創新之處在于:第一,使用最新(2021年)的具有全國代表性的社會調查樣本分析程序公正和執法結果二者對于警察信任的影響模式;第二,厘清程序公正和執法結果對警察信任影響的差異在不同群體中的具體表現,并提出針對性的政策啟示。

二、文獻回顧與理論依據

(一)警察信任與影響因素

警察信任的相關研究起源于20世紀美國,并在西方國家取得了迅猛發展,英國、澳大利亞、比利時等國家都設有專門研究警察信任的社會機構。近年來,國內越來越多的學者關注到這一議題。

警察信任研究的主要內容包括警察信任的內涵、來源、影響因素及信任產生的作用等,其中警察信任的影響因素是重要的組成部分,目前,學者們主要圍繞公眾、社區、社會、政治和警察自身五個方面,深入探究警察信任的前因變量和各變量的影響程度等問題。早期關于公眾方面的影響因素研究通常集中在年齡、性別、受教育程度等人口學特征之上,(2)See Wu Y, Sun I &Biographies R A T S. Race, Class or Neighborhood Context: Which Matters More in Measuring Satisfaction with Police? Justice Quarterly,2009(1).并且不同學者得出不同結論,如李春勇、裴巖提出,民眾所處階層自我評價越高,對警察信任程度越高;(3)參見李春勇、裴巖:《認知偏移還是階層分化——基于CGSS2015數據警察信任之實證研究》,中國人民公安大學學報(社會科學版)2020年第1期。而張于、曹明宇認為個體特征中相對社會地位越高,警察信任反而越低。(4)參見張于、曹明宇:《政治參與、政治心理與公眾的警察信任:基于有序Probit模型的分析》,《云南行政學院學報》2018年第3期。還有學者進行跨階層比較研究,分析農民工、農民和城市居民對警察信任的情況。(5)See Sun I, Hu R, Wong D, et al. One Country, Three Populations: Trust in Police Among Migrants, Villagers and Urbanites in China. Social Science Research,2013(6):1737-1749.近年來,相關研究重心逐漸轉至公眾滿意度、法律意識、公眾與警察接觸等公眾感知和體驗層面,公眾滿意度越高、法律意識越強,警察信任水平越高,學者對此基本達成共識;(6)參見宋小尊:《生活滿意度對警察信任的影響——基于上海數據的實證分析》,《開封教育學院學報》2016年第2期;吳樂:《公民法律意識對警察信任的影響——以上海數據為例》,《開封教育學院學報》2016年第4期。而在不同社會情境中研究接觸與信任之間的對稱關系的結果存在差異。(7)參見蘇娜:《警察信任及影響因素:國外研究與學術反思》,《北京警察學院學報》2020年第6期。

社區層面因素也對警察信任產生重要影響。社會資本理論是該層面研究的重要理論支撐,社區參與、社區環境和治安、社區關系等因素都作為警察信任的重要前因被廣泛研究;(8)See Jackson J &Bradford B. Crime, Policing and Social Order: On the Expressive Nature of Public Confidence in Policing: Crime, Policing and Social Order. The British Journal of Sociology,2009(3); Sampson, Robert J, Bariusch, et al. Legal Cynicism and (Subcultural?) Tolerance of Deviance: The Neighborhood Context of Racial Differences. Law &Society Review,1998(4); Sun I, Hu R, Wong D, et al. One Country, Three Populations: Trust in Police Among Migrants, Villagers and Urbanites in China. Social Science Research,2013(6).此外,表現性關注(Expressive Concerns,如鄰里的凝聚力等)和工具性關注(Instrumental Concerns,如對成為犯罪受害者的擔心等)也是國外學者關注的重要維度。(9)參見胡榮:《中國人的政治效能感、政治參與和警察信任》,《社會學研究》2015年第1期。總體來看,社區層面的警察信任研究視域更為寬泛,不僅局限于警察與公眾兩方主體。

社會層面的警察信任研究也十分豐富,社會資本、社會階層以及社會變遷是不可忽視的研究視角。政治層面的警察信任研究也比較充分,一些學者將警察信任看作政治信任的重要組成部分,從政治參與、政治心理、政治效能感等角度進行了有益的探索。(10)See Sun I, Hu R &Wu Y. Social Capital, Political Participation, and Trust in the Police in Urban China. Australian &New Zealand Journal of Criminology,2012(1).張賢錫(Jang Hyunseok)等人對警察信任進行了跨國比較研究,研究得出民主水平越高,警察信任程度越高,該研究提供了全球視角。(11)See Jang H, Joo H-J &Zhao J. Determinants of Public Confidence in Police: An International Perspective. Journal of Criminal Justice,2010(1).從警察自身的層面出發考察警察信任的影響因素,已有研究基于程序正義理論,圍繞警察執法結果的有效性和執法過程的公正性兩個維度,來探究公眾對警察信任情況的內在機理。然而,國內基于程序正義理論的實證研究有待補充,且中國的警察信任主要影響因素是程序公正還是結果導向這一基礎問題也有待深入探究。

(二)程序正義理論與警察研究

在警察執法過程與結果方面,湯姆·泰勒(Tom Tyler)建立的程序正義理論對警察信任研究影響最為顯著。泰勒將程序正義定義為“當權者為達到特定的結果或目的所采用的程序的公正性”,(12)See Tyler T R. Why People Obey the Law, New Haven: Yale University Press,2006.該理論可用于回答“人們為什么會遵守法律、為什么會和法律部門合作以及為什么會信任法律機構”等問題。(13)See Dai M, Frank J &Sun I. Procedural Justice During Police-Citizen Encounters: The Effects of Process-Based Policing on Citizen Compliance and Demeanor. Journal of Criminal Justice,2011(2).泰勒以因交通或輕微犯罪有過法院經歷的人、有跟警察打交道經歷的人等為對象,進行了系列研究,得出當民眾對當權者的合法性做出總體判斷時,與結果相比,他們更關心程序的公正性這一結論。(14)See Lind E A. The Social Psychology of Procedural Justice, New York: Springer US,1989.具體而言,人們對警察的評價主要受到他們是否認為警察在決策過程中遵循公平、公正的程序(程序正義)影響,也受到他們是否從警察的服務中感知到公平分配(結果正義)的影響。感知到程序正義和結果正義能夠提升民眾對警察的正向評價。(15)參見孫懿賢、吳瑜寧、胡榮、艾希禮k·法默、吳樂:《程序正義、合法性及公眾與警察的合作:西方智慧是否適用中國》,《河南警察學院學報》2017年第6期。并且即使結果對當事人不利,如果當事人感到程序是公正的,他們仍然對做決定的司法機構持肯定的態度。(16)See Tyler T R. Procedural Justice Research. Social Justice Research,1987(1).

泰勒之后,許多學者對程序正義理論做了進一步的驗證及拓展。佩特諾斯特(Paternoster)等針對由于對妻子實施家庭暴力而被警察找上門的男性當事人進行研究,發現那些感到警察的行為方式符合程序正義的當事人更愿意長期遵守國家的法律。(17)See Paternoster R, Brame R &Sherman B. Do Fair Procedures Matter? The Effect of Procedural Justice on Spouse Assault. Law &Society Review,1997(1).尼根(Nagin)和特勒普(Telep)的研究也得出公眾對程序公正的感知與對警察合法性的感知密切相關,并且能夠很大程度上影響人們遵守法律的行為。(18)See Nagin D S &Telep C W. Procedural Justice and Legal Compliance. Criminology &Public Policy,2020(3).而戴孟巖等學者研究認為,警察的程序正義行為對公眾行為雖有一定作用,但是這種作用是有限的,并且對于不同的公眾行為會產生不同的作用。(19)See Dai M, Frank J &Sun I. Procedural Justice During Police-Citizen Encounters: The Effects of Process-Based Policing on Citizen Compliance and Demeanor. Journal of Criminal Justice,2011(2).程序正義理論在西方也逐漸成為指導警察部門實踐工作的重要理論。

此外,也有一些從程序正義理論出發對中國警察信任進行的研究,如孫懿賢等人的研究證明了泰勒的程序正義理論在中國也具有適用性,(20)參見孫懿賢、吳瑜寧、胡榮、艾希禮k·法默、吳樂:《程序正義、合法性及公眾與警察的合作:西方智慧是否適用中國》,《河南警察學院學報》2017年第6期。他們研究發現中國人并不會認真區分程序正義和分配正義的概念;(21)參見孫懿賢、胡榮、黃富強、何雪松、李紫媚、馮燕、吳樂:《城里人、鄉下人、外來務工人與警察——有關中國警察信任的實證研究》,《河南警察學院學報》2016年第5期。蘇娜將警察信任分為警察程序公正信任和警務效能信任,并得出二者均對公眾參與警民合作意愿有顯著正向影響。(22)參見蘇娜:《社會資本對公眾參與警民合作意愿的影響》,《江西社會科學》2020年第11期。然而,上述研究的重點在于探究影響警察信任的多種因素,而非針對程序正義理論與警察信任之間關系的深入討論。當前,我國學界對于中國警察信任的主要影響因素是程序公正還是執法結果這一問題的回答仍然存在爭議,探索這一問題既有助于深入檢驗西方警察信任模型,豐富該模型的理論與實踐,也有助于預測中國民眾對警察的看法,(23)See Sun I, Han Z, Wu Y, et al. Trust in the Police in Rural China: a Comparison Between Villagers and Local Officials. Asian Journal of Criminology,2019(4).為我國警民關系建設提供依據。此外,上述研究的樣本主要來源于中國少部分省份和地區,樣本量相對較少。因此,本研究以程序正義理論為基礎,試圖回答“程序公正和執法結果對中國警察信任的影響孰輕孰重”這一問題。本研究使用樣本量更大的全國性調查數據(CSS2021)進行分析,以保障樣本選擇的科學性和研究結果的可靠性。

三、研究假設

結果導向主要指的是警察維護社會治安的工作能力和履行職能的效果,(24)參見吳樂:《居住區域、公共安全感與警察信任的實證研究——基于CSS 2017數據的分析》,《公安學刊(浙江警察學院學報)》2019年第5期。國內外學者均對此進行過研究,并一致得出執法結果與警察信任呈正相關關系。如宋小尊認為公眾對社會治安的安全感越高、生活水平越好,越信任警察;(25)參見宋小尊:《生活滿意度對警察信任的影響——基于上海數據的實證分析》,《開封教育學院學報》2016年第2期。孫懿賢等也認為對安全感的感知和對犯罪的恐懼是警察信任和滿意度的重要預測指標。(26)See Sun I, Hu R &Wu Y. Social Capital, Political Participation, and Trust in the Police in Urban China. Australian &New Zealand Journal of Criminology,2012(1).打擊違法犯罪、維護社會秩序和治安是警察的重要職責,當公眾對警察執法結果認可度較高時,表示其安全感較強,有利于增進警察信任。據此提出假設一:對警察的執法結果評價越高的公眾,對警察的信任程度越高。

程序公正則關注過程,諸多研究證明程序公正是警察信任的前因變量,其中腐敗是違背程序公正的一種典型表現,大量研究共同表明警察腐敗對警察信任有顯著的消極影響。(27)參見李輝:《警察腐敗感知對警民關系的影響機理分析——以X市為例》,《中國人民公安大學學報(社會科學版)》2016年第4期;See Anderson C. J &Tverdova Y. V. Corruption, Political Allegiances, and Attitudes Toward Government in Contemporary Democracies. American Journal of Political Science,2003(1).托馬森(Thomassen)研究了50個國家的警察腐敗與警察信任問題,其研究指出相對于績效結果,程序公正更顯著地影響警察信任。(28)See Thomassen G. Corruption and Trust in the Police: A Cross-Country Study. European Journal of Policing Studies,2013(2).此外,程序公正理論認為公眾對政府的評價來自公眾對政府政策、制度的制定以及實施過程中對待公眾的行為的感知和評價;因此需要公安部門在整體的工作過程中保持公開透明,警察個體在工作中遵紀守法、誠信有擔當。警察在執法過程中平等、依法、公正、禮貌地對待公眾,有利于增進雙方理解,實現良性互動,從而有利于促進警察信任。據此提出假設二:對警察執法的程序公正評價越高的公眾,對警察的信任程度越高。

結果導向與程序公正,孰輕孰重?目前孫懿賢、胡榮等學者研究發現中國公眾在警察信任上往往無法從實質上對程序正義與結果正義進行區分,并且對程序正義的感知更低。2013年秋季在中國東南部城市進行的一個研究中,孫懿賢等學者發現相較于程序正義,警察效能是合法性最有力的預測因素。(29)參見孫懿賢、胡榮、黃富強、何雪松、李紫媚、馮燕、吳樂:《城里人、鄉下人、外來務工人與警察——有關中國警察信任的實證研究》,《河南警察學院學報》2016年第5期。然而,以泰勒(Tyler)為代表的西方學者認為程序公正對警察信任的影響更大。(30)See Sunshine J. &Tyler, T R. The Role of Procedural Justice and Legitimacy in Shaping Public Support for Policing. Law &Society Review,2003(3).斯托特蘭(Stoutland)也認為在研究警察信任時,不能僅局限在警察維護公共安全的績效和能力方面,應拓展到警察與公眾接觸時的態度及是否關心公眾的想法和意見等,并認為對居民來說,尊重尤其重要。(31)See Stoutland S E. The Multiple Dimensions of Trust in Resident/Police Relations in Boston. Journal of Research in Crime and Delinquency,2001(3).隨著警務實踐的發展與中西方理論對話的展開,程序正義也逐漸成為國內學者關注的重要議題,何軍認為公眾對警察的信任逐漸脫離開正式的政治體系,而轉向依賴警察對公眾所做的溝通、說明、解釋和說服,強調程序正義的重要性。(32)參見何軍:《危機與重構:風險社會視角下警民信任研究》,《中國人民公安大學學報(社會科學版)》2013年第4期。據此提出假設三:與執法結果相比,程序公正對于警察信任的影響更為顯著。

此外,非常有必要了解不同群體和社會階層對警察信任的差異情況,有助于進行針對性的警民信任建設,(33)參見蘇娜:《警察信任及影響因素:國外研究與學術反思》,《北京警察學院學報》2020年第6期。目前雖有少數學者在此方面進行過探索嘗試,(34)參見李峰、梁爽:《誰更信任警察?基于中國社會狀況綜合調查(CSS2013—2017)的分析》,《犯罪研究》2020年第4期。但相關實證研究仍存在不足,且需進行更新,因此本文將進一步探究不同的社會群體有關警察執法結果和過程公正的評價對警察信任的影響是否存在差異。

四、數據來源與變量設計

(一)數據來源

本研究采用的數據來源于2021年中國社會狀況綜合調查,該調查由中國社會科學院主持。(35)本論文使用數據全部來自中國社會科學院重大項目“2021年中國社會狀況綜合調查”。該調查由中國社會科學院社會學研究所執行,項目主持人為陳光金、李煒。作者感謝上述機構及其人員提供數據來源,本論文內容由作者自行負責。2021年,該調查以概率抽樣的入戶訪問方式,共獲得樣本10136個。在剔除問卷中相關指標存在缺失和不確定回答樣本后,本研究采用的數據有效樣本為9527個。CSS大規模隨機抽樣數據覆蓋了中國30個省、直轄市和自治區,研究樣本具有代表性,提升了研究結果的可靠性和可推廣性;本文采用CSS2021年最新數據,更具有時效性。本研究使用統計軟件STATA15.0進行數據分析。

(二)變量設計

1.因變量。本研究的因變量是警察信任,在CSS2021的調查問卷中所對應的問題為“請問,您信任下列機構嗎?”其中包括對于公安部門的信任程度,并在答案選項中將信任程度分為“很不信任”“不太信任”“不好說”“比較信任”“非常信任”五個等級。此類研究一般是建立有序Logistic回歸分析模型,對數據中的警察信任程度賦值為1—5,分值越大,表示受訪者的警察信任水平越高。但是,進行有序Logistic回歸分析的前提是通過平行性檢驗,檢驗的原假設為模型滿足平行性,而本研究的檢驗結果為P<0.05,否定原假設,說明模型未通過平行性檢驗(嘗試probit等連接函數仍舊不通過平行性檢驗)。因此,本文對原始數據中對于公安部門的信任程度進行重新編碼,將其處理為二分類變量。將“很不信任”“不太信任”“不好說”重新編碼為“不信任”,并記為0,“比較信任”和“非常信任”重新編碼為“信任”,并記為1。

2.自變量。本文的自變量為程序公正和執法結果。在我國,打擊犯罪,維護社會治安是公安部門的主要職責,因此執法結果主要對應問卷中“您認為政府下列方面的工作做得好不好?”問題,其中包含受訪者對于“打擊犯罪,維護社會治安”的評價,根據“很不好”“不太好”“不好說”“比較好”“非常好”共分為五個等級,分別賦予1—5分,分值越大,表示受訪者對該項工作的評價越高。此外,公安機關具有行政執法和刑事司法職能,且在履行職能時應講求文明規范、公平公正,因此,本研究通過問卷里“您覺得當前社會生活中以下方面的公平程度如何?”這一問題中受訪者對“司法與執法”公平程度的評價對程序公正進行測量,答案包括“很不公平”“不太公平”“不好說”“比較公平”“非常公平”,分別賦予1—5分。本研究中的兩個自變量均為序次型變量,為了便于分析和理解,我們將其視為連續型變量。

根據對以往文獻的回顧和參考,本研究將人口統計學特征設為控制變量,具體包括性別、年齡、民族、婚姻狀況、宗教信仰、政治面貌、受教育程度、社會經濟地位以及個人總收入。為了方便研究,對性別、民族、婚姻狀況、宗教信仰、政治面貌做虛擬變量處理(男性為1,女性為0;漢族為1,少數民族為0;有配偶為1,無配偶為0;有宗教信仰為1,無宗教信仰為0;中共黨員為1,非中共黨員為0);將受教育程度分為“未上過學”“初等教育”(小學)、“中等教育”(包括初中、高中、中專、職高技校)、“高等教育”(包括大學專科、大學本科、研究生)四類并賦值為1—4;將經濟地位分為“下層”“中下層”“中層”“中上層”和“上層”,并分別賦值為1—5;按照聯合國世界衛生組織在2013年確定的年齡分段標準,將年齡分為“青年(18—44歲)”、“中年(45—59歲)”和“老年(60歲及以上)”,賦值為1—3(本研究采用的樣本年齡分布為18—70歲);由于個人總收入在樣本間的差異較大,本文進行了對數處理,以平滑數據。考慮到部分樣本的個人總收入為0,我們將個人總收入的數值加1后再對數化處理。

五、數據分析與模型驗證

依照上述的變量設置并結合實證研究的數據,本研究采取不同的統計分析方法,所獲得的結果如下文。

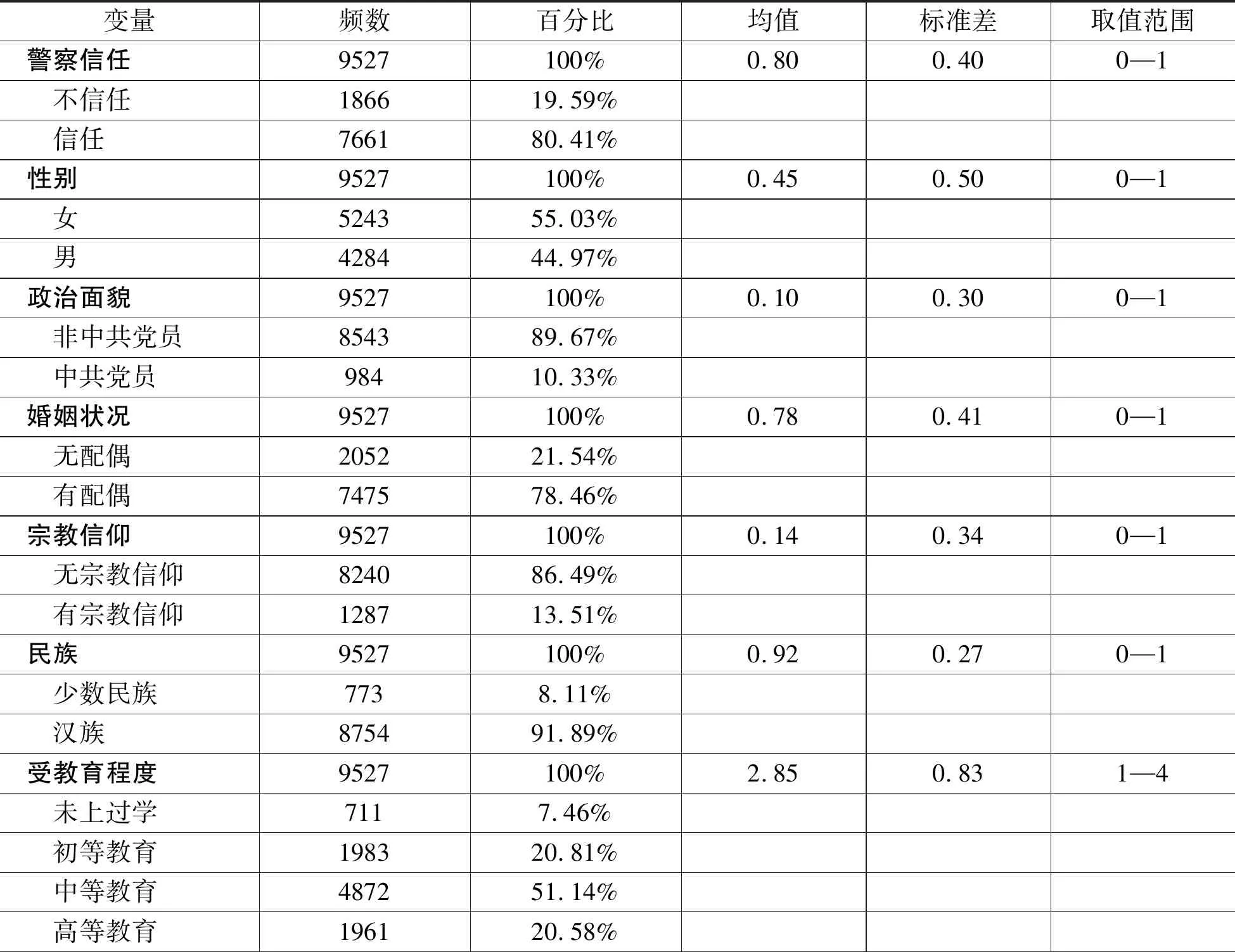

(一)描述性統計分析

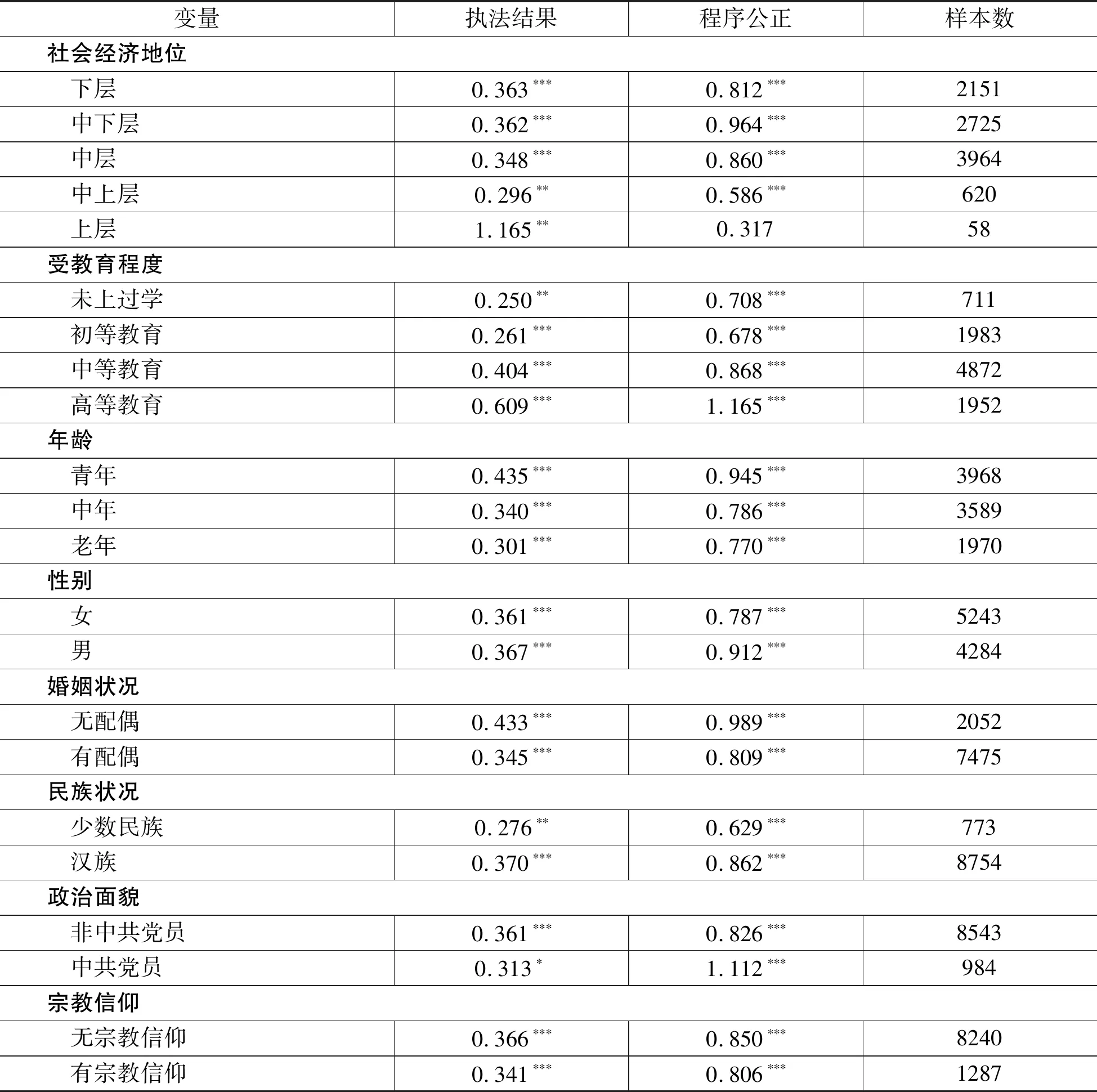

從樣本變量的描述性統計分析結果可以看出,樣本中總體上對警察持信任態度的有7661人,占比80.41%;而總體持不信任態度的人有1866人,占19.59%。總體來看,國內公眾對警察信任程度較高,這與其他學者得出的結論較為一致。(36)See Sun I, Hu R &Wu Y. Social Capital, Political Participation, and Trust in the Police in Urban China. Australian &New Zealand Journal of Criminology,2012(1).程序公正和執法結果的均值分別為3.81和4.14,說明國內公眾對于警察的執法程序公正和執法結果評價都比較高。(見表1)

表1 樣本與變量描述性統計分析

續表

(二)二元logistic回歸分析

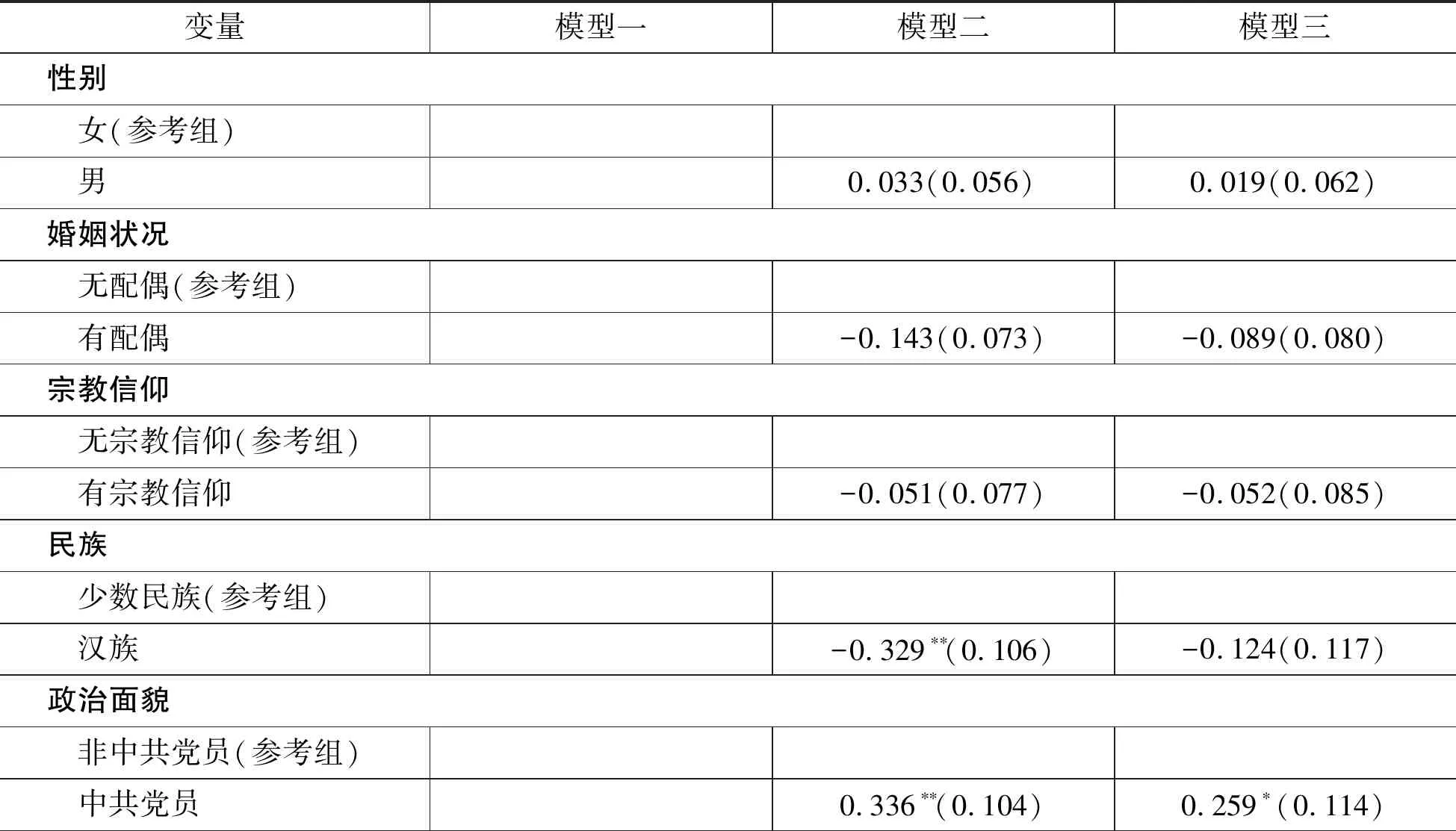

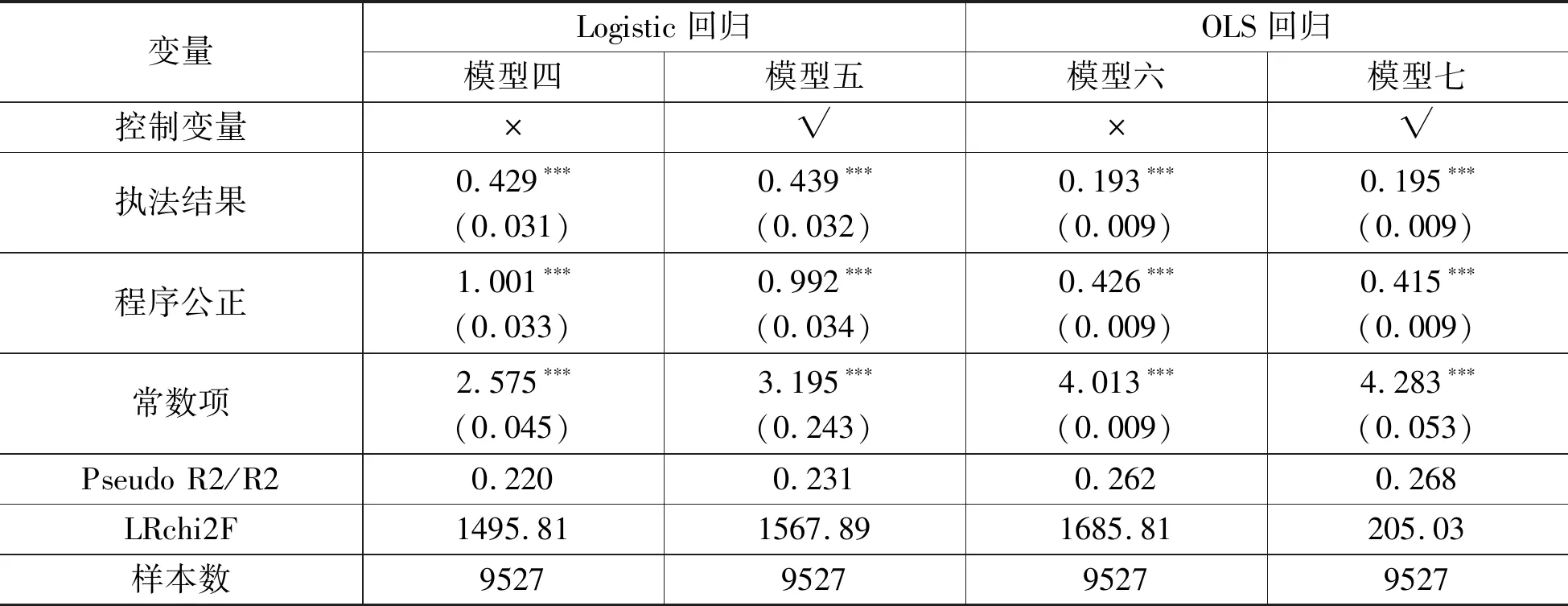

為進一步探究執法結果與程序公正兩個因素對于警察信任程度的影響,以及二者影響程度孰輕孰重,本研究首先對“程序公正”和“執法結果”兩個變量進行標準化處理,并使用二元logistic回歸的方法,建立三個模型,具體分析步驟如下:首先,在基準模型里只放入兩個自變量(即執法結果與程序公正),得到模型一;其次,將性別、年齡、婚姻狀況、政治面貌等控制變量放入模型中,得到模型二;最后,將控制變量和自變量同時放入模型,以分析兩者共同作用時對警察信任的影響,得到模型三。(見表2)

表2 二元Logistic回歸檢驗結果

續表

模型一可以反映出被調查對象對于執法結果和程序公正的評價與警察信任之間的關系。可以看出,這兩個變量對警察信任都有顯著的正向影響(p<0.001),也就是說,對警察的執法結果評價越高的公眾,對警察信任的程度越高;越認為警察執法程序公正的公眾,其警察信任程度也越高。這證實了假設一和假設二。

從模型二的結果可以看出:控制變量中,民族、政治面貌、受教育程度、社會經濟地位和年齡這五個變量對警察信任有顯著的影響。在其它變量保持不變時,漢族的警察信任水平顯著低于少數民族(β<0);中共黨員的警察信任水平顯著高于非中共黨員(β>0);受過高等教育群體的警察信任水平顯著高于未上過學的群體(β>0);社會經濟地位為中下層、中層和中上層群體的警察信任水平均顯著高于下層群體(系數均大于0);中年和老年群體的警察信任水平均顯著低于青年群體(系數均小于0)。

模型三為綜合模型,將自變量和控制變量同時引入進行二元logistic回歸模型進行分析后,兩個自變量對因變量仍然具有顯著的正向影響。這說明執法結果和程序公正兩個因素與警察信任之間的顯著影響關系具有較高的穩健性。同時,控制變量的引入影響了二者的效果,執法結果的回歸系數由0.351增加到了0.362,而程序公正的系數則由0.861減少到了0.842。

本研究中,自變量“程序公正”和“執法結果”均已進行標準化處理,因此通過直接比較回歸系數能夠有效對假設三進行檢驗。變量“程序公正”的系數為0.842,大于變量“執法結果”的系數0.362。也就是說,與執法結果相比,程序公正對警察信任的影響更為顯著,故證明假設三成立。

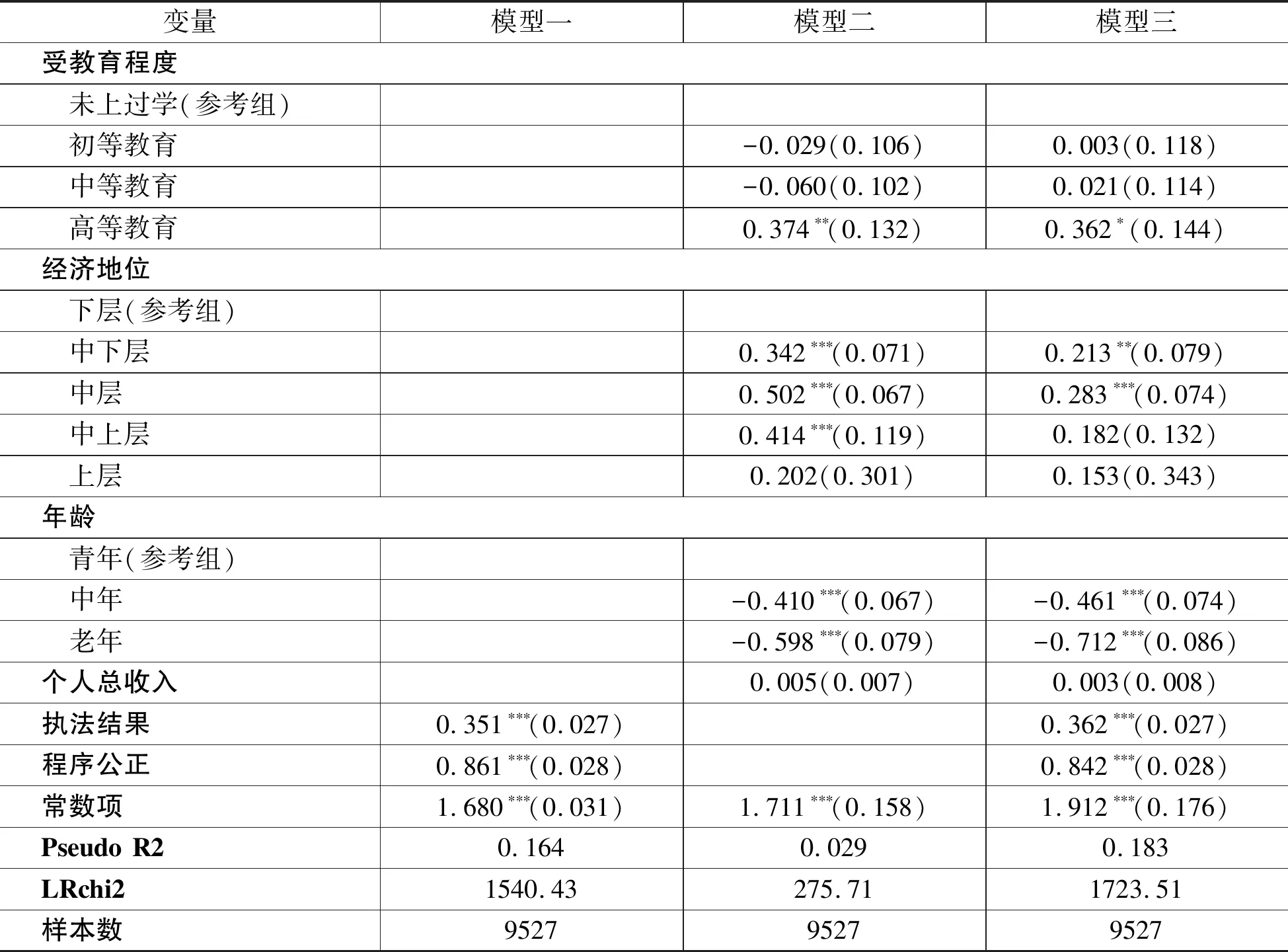

(三)分組二元logistic回歸分析

為探究在不同的社會群體中,對警察執法結果和程序公正的評價對警察信任的影響是否有差異,分別按照性別、婚姻狀況、受教育程度、宗教信仰、民族、社會經濟地位等對樣本進行分組,并以分組二元logistic回歸的方法進行分析,同時通過似無相關檢驗的方法來檢驗分組回歸系數差異。(見表3)

表3 分組二元Logistic回歸結果

結果顯示,按照不同人口統計學屬性進行分組回歸,執法結果與程序公正對警察信任仍然具有顯著的正向影響(除了社會經濟地位為上層的群體),并且在每一分組內,程序公正的系數大于執法結果的系數,說明了研究結論的穩健性。(見表3)

表4 分組回歸系數差異檢驗結果

總體來說,相較于執法結果,程序公正對警察信任的影響在不同群組之間的差異更為顯著。具體來說,分組回歸結果表明,就執法結果而言,按照社會經濟地位和受教育程度進行分組,內部群組差異較為明顯。社會經濟地位的分組回歸結果顯示,執法結果對處于不同社會經濟地位的群組的警察信任都具有顯著的正向影響。與經濟地位處于下層、中下層、中層和中上層的社會群組相比,執法結果對經濟地位處于上層的群組的警察信任的促進作用更為顯著。受教育程度的分組回歸結果顯示,執法結果對不同受教育程度的群組的警察信任都具有顯著的正向影響,且與未上過學和受過初等教育和中等教育的群組相比,執法結果對受過高等教育的群組的警察信任的促進作用更為顯著,與受過初等教育的群組相比,執法結果對受過中等教育的群組的警察信任的促進作用更為顯著。(見表4)

根據分組回歸的結果可以看出,程序公正對警察信任的影響在社會經濟地位、受教育程度,年齡、性別、婚姻狀況、民族和政治面貌的不同群組中均存在較為明顯的差異。程序公正對處于不同社會經濟地位的群組的警察信任都具有顯著的正向影響(除上層地位),在不同的經濟地位群組中,相對于中下層和中層群組,程序公正對經濟地位處于中上層的群組的警察信任的影響作用更小。按照受教育程度的分組回歸結果顯示,程序公正對不同受教育程度的群組的警察信任都具有顯著的正向影響。對不同受教育程度的群組進行比較,發現與未上過學、初等教育和中等教育的群組相比,程序公正對受過高等教育的群體的警察信任的促進作用更為顯著;與初等教育群組相比,程序公正對受過中等教育的群體的警察信任的促進作用更大。在不同年齡群組中,程序公正對中年和老年的警察信任影響沒有顯著差別,但與青年群組相比,程序公正對中年和老年群組的警察信任的促進作用更小。此外,程序公正對男性的警察信任的正向影響程度顯著高于女性;程序公正對無配偶的群組的警察信任的正向影響程度顯著高于有配偶的群組;程序公正對漢族的警察信任的正向影響程度顯著高于少數民族;程序公正對共產黨員的警察信任的正向影響程度顯著高于非共產黨員。(見表4)

(四)穩健性檢驗

前文通過對程序公正與執法結果和警察信任之間關系的深入討論,我們得出了一些重要的結論。為了驗證這些結論的準確性和穩健性,本研究進行了兩種穩健性檢驗。

一是在分析時,將因變量重新編碼,檢驗上述主要結論是否依然成立。具體來說,在對因變量進行編碼時,將“很不信任”“不太信任”重新編碼為“不信任”,并記為0,“不好說”“比較信任”和“非常信任”重新編碼為“信任”,并記為1。二是不對因變量重新編碼,采用OLS模型進行回歸分析。兩種穩健性檢驗的回歸結果如表5所示。兩個穩健性檢驗的結果表明,盡管控制變量與警察信任之間的關系有一定變化,本研究的主要結論仍然成立:對警察的執法結果評價越高的公眾,對警察的信任程度越高;對警察程序公正評價越高的公眾,其警察信任程度也越高;與執法結果相比,程序公正對公眾的警察信任程度影響更為顯著。(見表5)

表5 穩健性檢驗

六、研究結論與討論

本研究通過CSS2021的數據探究了公眾有關執法結果和程序公正的評價對警察信任的影響,同時分析了中國警察信任的主要影響因素是結果導向還是程序公正。基本結論為對警察的執法結果評價越高的公眾,對警察的信任程度越高;越認為警察執法程序公正的公眾,其警察信任程度也越高;與執法結果相比,程序公正對公眾的警察信任程度影響更為顯著。此外,相較于執法結果,程序公正對警察信任的影響在不同群組之間的差異更為顯著。

程序正義理論是警察信任模型的基礎理論,許多國外學者基于該模型對西方警察信任進行研究,結果大多表明相對于執法結果,程序公正對于警察信任的影響更強。本研究檢驗了基于程序正義理論的西方警察信任模型在中國的適用情況,拓展了警察信任模型的應用場景。此外,通過分組回歸進一步厘清了程序公正和執法結果對中國警察信任影響的差異在不同群體中的具體情況。

上述研究發現也對發揮警察職能、化解警察信任危機、建立良性警民關系提供了重要啟示。第一,警察部門要注重執法結果有效性的提升。一方面,注重培養專業人才,增強警務人員的素質和能力。另一方面,要充分利用高科技手段和現代化技術,精準有效打擊違法犯罪,維護社會治安。第二,程序正義是構建警察部門合法性的必要保障,要增強警察隊伍的法治化建設,同時關注公眾對執法過程公正性的體驗和反饋。警察是國家法律的執行者,在執法過程中,要嚴格按照相關制度和規范行使職權,恪守程序正義,審慎行使公共權力。在執法者之外,警察還是公共服務的提供者,這意味著公眾對警察的評價既與警察執法和提供公共服務的結果有關,也和與警察交往過程中的切身體驗有關。因此,除了嚴格規范警察的執法過程,讓公眾能夠感知和體會到警察群體在執法過程中的公正性也十分重要。應注重加強公眾參與,促進警民互動,有效增進雙方理解。在制度設計層面,要注重聽取社會公眾的意見,真正保障公眾的知情權;進一步細化警務公開的范圍,并做出明確規定;完善警務公開流程和環節的設計,避免使警務公開制度變成一紙空文。在輿論宣傳層面,媒體的宣傳和報道是公眾獲取警務信息的重要渠道和途徑,要充分利用各類媒體平臺,真實、及時、客觀地公開有關信息,有效保障民眾的知情權,進而提升公眾對警察的信任。第三,結果導向與程序公正之間的比較帶來的啟示是,警察需進一步轉變執法理念,完善執法手段,不能只關注于結果導向、實用導向和短期導向,而應更加關注執法過程的規范化、透明化、法治化和人性化,將程序正義的理念內化于警察執法的行為之中,提升人民群眾對警察執法過程的滿意度。最后,程序公正和執法結果對不同社會群體的警察信任影響各不相同,這也意味著警務部門應當更加注重執法行為和方式的靈活性和變通性,有針對性地回應不同群體的公正關切,從而有的放矢地提升公眾對警察的信任程度。

盡管本文對警察信任的影響因素進行了探究,但是也存在缺憾。一方面,受制于二手公開數據和問卷設置,本研究對于變量的測量較為簡單,使用單一問題反映層次較高的變量,損失了一部分數據結果的精確性。另一方面,本研究根據前人研究經驗將因變量數據處理成二分類變量。這種處理方式雖然解決了平行性檢驗不通過的問題,但難以比較警察信任各等級之間的關系,浪費了一些有價值的信息。(37)參見鄭東樺、賈鼎、虞喬木:《社會公平對警察信任影響的實證分析》,《河北公安警察職業學院學報》2020年第3期。

作為黨和政府治國安邦的重要力量,警察這一群體肩負著打擊違法犯罪、維護公眾人身財產安全的重要責任。警察信任程度是社會民意對警察態度的體現,也是警務工作的重要基礎和保障。(38)參見徐明杰:《民眾生活滿意度對警察信任感的影響——基于“網民社會意識調查”數據的實證分析》,《武警學院學報》2019年第7期。警察作為公權力的代表,其信任狀況也在一定程度上體現著政府的權威性,因此警察信任建設具有重大的戰略意義。隨著我國經濟的發展、公眾意識的覺醒,警察群體將面臨更多新的考驗,需不忘初心、牢記使命,始終堅持以人民為中心,不斷提升警務工作績效、更加注重執法的公平與公正,更好地履行職責、服務人民,不斷回應時代的需求,真正得到人民的信任。