金融科技與數字鄉村耦合協調:時空演化與驅動因素

張城愷 李 華 張彥軍 楊麗麗

(1.北京市科學技術研究院,北京 100089;2.北京農學院,北京,102200)

一、引言及文獻綜述

黨的十八大以來,黨中央、國務院把農業現代化建設、鄉村數字化發展推至空前高度,在立足新時代農情國情、積極推進數字技術與鄉村融合發展的基礎上,提出了金融科技、數字鄉村等一系列重大戰略部署。但就現實情況而言,我國鄉村地區發展非均衡現象客觀存在,仍有綜合供給不平衡、數字鴻溝突出、普惠金融目標偏移等一系列問題。為了解決當前存在的問題,國家陸續出臺了一系列政策與規劃:《數字鄉村發展戰略綱要》提出要以數字鄉村戰略為抓手,進一步推動我國城鄉融合發展和現代化建設進程;《金融科技發展規劃(2022—2025)》①金融科技的相關名詞還有“數字普惠金融”“互聯網金融”等,根據《金融科技發展規劃(2022—2025)》以及眾多學者的評述,金融科技、數字普惠金融和互聯網金融的差別細微,因此本文統一使用金融科技來概稱。強調要解決金融科技發展不平衡不充分等問題,更好地滿足數字經濟時代的新要求、新任務。由此可見,國家高度重視金融科技與數字鄉村的發展,處理好兩者的關系對實現中國式現代化意義重大,故針對金融科技與數字鄉村關系的研究很有意義。

近年來,基于金融科技與數字鄉村取得的巨大成效,兩者關系的研究一直是學者討論的重點。張文娟和張正平(2022)認為數字鄉村的建設為金融科技發展提供了重要機遇,在數字基礎設施建設、多樣化金融需求以及降低金融成本等方面有顯著的推進作用[1]。為進一步探討兩者之間的關系,有學者從金融科技與鄉村振興等更宏觀的視角切入。金融科技促進鄉村振興具有天然優勢,譚燕芝和李云仲等(2021)依據哈耶克的“供給優先”理論,認為鄉村振興發展的首要任務是發揮金融供給先導作用,數字金融作為普惠金融的載體,能夠在幾乎零邊際成本的情況下,第一時間為需求客戶提供服務,擺脫了時間和地理對傳統金融機構的限制[2]。鄉村振興的發展也需要高水平金融科技力量,李季剛和馬俊(2021)指出金融科技可以有效促進鄉村振興發展,在覆蓋廣度和數字化程度上具有顯著特征,并且存在非線性相關關系[3]。除了針對兩者關系的研究,學者們對金融科技與數字鄉村各自所在的分領域也展開大量探索。一方面,基于金融科技的概念[4]、發展模式[5]、運行機理[6]等方面開展理論探討,并利用實證研究手段向社會共同富裕[7-9]、產業協同發展[10-11]等領域持續拓展。另一方面,聚焦數字鄉村發展的內涵[12],在鄉村數字治理[13]、數字基礎設施[14]、鄉村數據資源開發與管理[15]、鄉村數字產業[16-17]等維度深度挖掘。

綜上所述,直接開展金融科技與數字鄉村關系的研究還較少,相關研究主要集中在金融科技和數字鄉村分領域內,對兩者間作用機制進行實證研究的成果甚是鮮見。本文的邊際貢獻在于:第一,構建了適用于科學評價金融科技與數字鄉村發展水平的指標體系,測度了金融科技與數字鄉村的綜合發展水平,豐富了金融科技與數字鄉村的發展理論;第二,運用耦合協調度模型、面板回歸模型實證分析金融科技與數字鄉村的耦合協調度以及影響兩者耦合協調的驅動因素,深度剖析金融科技與數字鄉村的互促關系,為兩者間融合發展提供依據和對策建議。

二、指標體系、研究方法及數據來源

1. 構建指標體系

為了更客觀、全面、系統分析我國金融科技與數字鄉村建設的耦合協同作用,綜合考量指標的科學性、代表性,本文最終形成兩大系統的綜合評價指標體系,見表1。選用熵權法對各項指標進行賦權,測算金融科技與數字鄉村發展水平。

表1 金融科技與數字鄉村綜合指標體系

金融科技指標體系。利用數字金融指數作為金融科技代表指標。其中,金融科技涵蓋了覆蓋廣度、使用深度、數字化程度,能夠針對中國金融科技發展現狀展開更為客觀全面的指標評價。

數字鄉村指標體系。對標《數字農業農村發展規劃(2019—2025)》《中國數字鄉村發展報告(2020)》《數字鄉村標準體系建設指南》等規劃與報告中的相關指標,設置了資金投入、基礎設施、農業生產和生活服務4 個維度,共計15 個具體指標,其指數范圍在0—1之間。

2. 數據來源

金融科技指標的相關數據來源于北京大學研究團隊。數字鄉村指標相關數據分別來自《中國統計年鑒》《中國農村統計年鑒》以及各省(區、市)統計年鑒,還有阿里研究院相關報告中的數據。其中針對統計年鑒中某些具體指標的缺失問題,本文從官方網站和官方報告中獲取,對缺失數據采用插值法進行推算。西藏、香港、澳門、臺灣因數據缺失嚴重,本文予以剔除。

3. 研究方法

本文旨在通過構建金融科技和數字鄉村指標體系,測算中國金融科技和數字鄉村的發展水平,利用耦合協同模型分析中國地區間耦合協同的空間差異效應,采用面板數據回歸估計影響耦合協同的驅動因素。具體步驟與方法如下:

(1)耦合協同模型

第一,耦合度模型。耦合用來反映兩個或兩個以上系統間相互影響和相互作用的關系。為了研究金融科技與數字鄉村間的彼此影響關系,基于上述評價指標體系,建立金融科技與數字鄉村耦合度模型,具體公式為:

其中,C 代表金融科技與數字鄉村發展的耦合水平,C 的取值范圍在[0,1]之間。

第二,協調度模型。為了深入研究金融科技與數字鄉村間的協調關系,反映各系統間耦合程度高低,引入協調度模型,具體模型為:

其中,T 代表金融科技與數字鄉村的協調程度,α 、β 為待定系數,本文設定金融科技與數字鄉村同等重要,故將α 、β 均賦值為0.5。

第三,耦合協調度模型。進一步構建耦合協調度模型以客觀反映兩系統耦合發展程度與協調性,具體模型如下:

其中,D 表示金融科技與數字鄉村耦合協調發展程度,取值范圍在[0,1]之間。為了更加直觀地反映金融科技與數字鄉村的耦合協調水平,基于兩系統實際發展程度,以均值分段法為基礎,將其劃分為8 個等級,如表2 所示。

表2 兩系統耦合協調發展等級

(2)面板數據回歸模型

系統間的耦合是多種因素驅動的結果。因耦合協調度是耦合質量的良好反應,依此構建面板回歸模型,探討耦合的驅動因素。基于耦合協調度介于[0,1]之間,受因變量的限制,其數值的有限性不能忽視,所以采用面板數據回歸模型:

其中,下標i 和t 分別為個體和時間;α 為常數項;β1,β2,…,β5為各變量的回歸系數;εit為誤差項。

三、實證研究

1. 金融科技與數字鄉村綜合指數分析

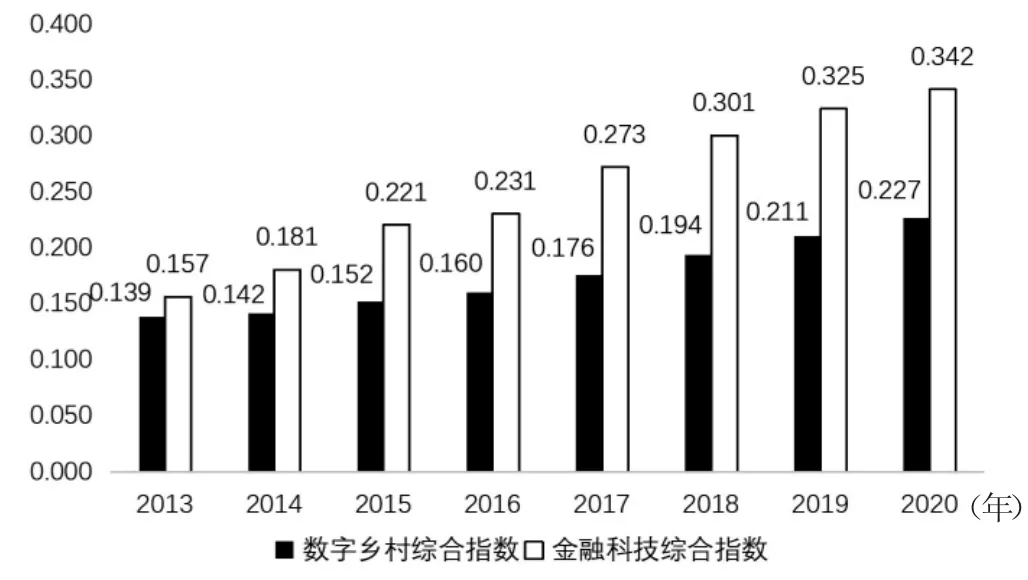

(1)綜合指數的時序特征

經過系統測算得到2013—2020 年中國30 個省(區、市)的金融科技與數字鄉村綜合指數,見圖1。我國各省(區、市)的金融科技和數字鄉村實現快速發展,呈漸次上升的態勢,金融科技的總體發展高于數字鄉村的發展。從金融科技發展的角度看,2013 年的水平與數字鄉村相差無幾,一直保持11.94%的平均增速持續增長,到2020 年達到頂峰0.342。從數字鄉村建設的角度看,2013—2020 年的年均增長率為7.49%,雖然保持每年持續增長,但是其發展速度遠低于金融科技。

圖1 金融科技與數字鄉村綜合指數的時序特征

(2)綜合指數的空間特征

金融科技已經具備了顯著的空間聚集特征,在空間上形成了以東部省(市)為主的“一帶三核心”中心發展區和以內陸為輔的“一極多點”次級發展區,具體數值見表3。

表3 金融科技與數字鄉村發展水平

東部發展經濟帶的形成催生了金融科技以“北京- 天津”為核心的環渤海地區、以“浙江- 上海- 江蘇”為核心的長三角地區和以“廣東- 福建”為核心的東南部地區集聚的地理分布格局。三大地理中心所在的省(區、市),2020 年金融科技綜合指數介于0.380—0.432 之間,均值達0.394。其中北京和上海的金融科技指數最高,客觀反映了兩座城市在要素供給、產業發展和政策支撐上的投入,成為帶動全國金融科技發展的戰略高地。以湖北為核心的中部地區成為內陸新增長點,金融科技綜合指數為0.359,帶動中部和西部等內陸省份形成多點協調發展的格局。金融科技發展水平較低的省(區、市)則主要位于我國北部沿邊地區,東起黑龍江西至新疆,其金融科技綜合指數尚不足0.350。

我國數字鄉村綜合指數形成了東部沿海的“數字發展帶”,并呈現出沿東、中、西部梯度下降的態勢。在東部沿海的“數字發展帶”上,廣東、浙江、江蘇和山東表現最為搶眼,其綜合指數分別達到了0.582、0.574、0.557 和0.430,成為東部領跑地區。數字鄉村綜合指數中低值點主要包含以河南為代表的中部內陸省份,其綜合指標值介于0.130—0.257 之間。與金融科技發展水平不同,西部部分省(區、市)成為數字鄉村發展綜合指數低值聚集區,除四川發展較好,其他西部省(區、市)數值不高于0.190。

從地理格局看,兩大綜合指數均形成了從沿海到內陸等級遞減的態勢,分布特征上有明顯的空間聯系,與各地經濟社會發展關系密切。并且,部分地區的綜合指數展現出超脫地域水平的表現,如金融科技發展較好的湖北達到0.359,數字鄉村發展較好的四川達到0.332,成為帶動周邊區域的“領頭羊”。

2. 金融科技與數字鄉村耦合協調及時空特征分析

(1)耦合協調度的時序特征

在確定金融科技與數字鄉村綜合發展水平的條件下,運用式(3)進一步測算兩系統的耦合協調度,結果見圖2。

圖2 兩系統耦合協調度時序特征

兩系統耦合協調度均值在考察期內持續增長,從2013 年的0.266 增長到2020 年的0.362,進入初級協調階段,說明金融科技與數字鄉村兩體系之間的相互影響仍不夠深入。從變化幅度看,耦合協調度均值逐年增高,年均增長幅度為4.5%,說明兩系統之間的相互作用和相互影響在持續提升,但整體上還有巨大的成長空間。耦合協調度的均值存在階段性特征。2013—2015 年耦合協調度快速增長,但是在2015—2016 年期間耦合協調度增速突然趨緩,直到2017 開始才維持6.6%左右的緩步增長。

(2)耦合協調度的空間特征

以2013—2020 年兩系統耦合協調度分析其空間特征,如表4 所示。2013 年,兩系統耦合協調度空間分布極不均衡,各省(區、市)的耦合協調度從0.203 到0.340 不等,均值為0.266。處于瀕臨失調階段的有25個省(區、市),主要集中在中部、西部和部分東部地區,其中也包含了北京、天津、重慶等傳統數字化發展較好的地區。處于初級協調階段的有5 個,包含江蘇、廣東、山東等地區,其中江蘇的耦合協調度最高,達到了0.340。東部、中部、西部的耦合協調度均值分別為0.290、0.266、0.240,形成由東向西依次遞減的態勢。由此可見,2013 年兩系統的耦合協調度水平非常低,整體水平處于起步階段。

表4 2 013 年與2 02 0 年各省(區、市)耦合協調度測量與排名

對比2013 年的耦合協調度,2020 年各省(區、市)的耦合協調度實現了較大提升,地區間的差異明顯擴大。2020 年各省(區、市)耦合協調度的最大值和最小值分別為0.492 和0.266,均值為0.362。按照耦合協調度發展等級看,以浙江為代表的東部地區6 個省(市)和四川耦合協調度最高,最高達到0.492,邁入中級協調階段。北京、河北、河南、安徽等20 個省(區、市)進入初級協調階段,耦合協調度介于0.304—0.398 之間。此外,仍然有寧夏、青海、海南處在瀕臨失調階段,耦合協調度不足0.3。整體看,各種要素的集聚產生了金融科技與數字鄉村兩大系統非均衡發展的客觀現狀。

結合表4,兩系統耦合協調度的整體空間特征表現為:受國家與地方經濟、社會、政策和區位條件差異的影響,考察期起始階段雖然耦合協調度不高,但仍有部分東部地區進入初級協調階段,考察期尾聲階段高數值聚集區主要處于東部沿海地區,空間分布呈現自東向西逐次遞減的態勢。

3. 驅動因素研究

(1)變量選取

為了分析各因素對兩系統耦合協調度的影響,本文將上述計算得到的金融科技與數字鄉村耦合協調度(D)作為被解釋變量,選取經濟發展水平、地區產業結構、社會發展水平、居民金融活躍度和數字基礎設施水平作為解釋變量。其中:①經濟發展水平(EDL)。金融科技與數字鄉村的發展均離不開國家與地方經濟的持續增長,高水平的經濟形態有助于兩者發展,用人均GDP 表示。②地區產業結構(RIS)。地區產業結構調整,能有力支撐數字鄉村建設以及實現鄉村高質量發展,用第二產業增加值與第一產業增加值比值來表示。③地區人口密度(RPD)。高密度的人口將帶來更高的數字化需求,豐富金融科技與數字鄉村的發展,用年末常住人口除以土地面積來表示。④居民金融活躍度(FAR)。具有金融高承載力的居民將為金融科技的發展帶來堅實的需求端數量,用居民存貸款之和與GDP 比值來表示。⑤數字基礎設施水平(DIL)。數字基礎設施水平的高低直接反映了地區整體數字化程度,用光纜線路長度來表示。

(2)驅動因素分析

兩系統耦合協調的驅動因素估計結果見表5。以面板數據為基礎構建列(1)混合效應模型、列(2)隨機效應模型和列(3)固定效應模型并逐一進行回歸分析。列(1)的估計結果中,存在變量估計系數不顯著現象,并且從三組模型的數值對比可知,混合效應模型值最低為0.878,擬合優度最低,與預期不一致,無法推動兩個系統的耦合協調。列(2)的隨機效應模型的擬合優度雖然高于混合效應,但依然存在變量估計系數不顯著和系數估計值符號為負的情況,與理論預期相背離。在對隨機效應和固定效應的Hausman 檢驗中,估計結果p 值為0.000,在1%水平下顯著,拒絕了隨機效應的原假設,因此列(3)報告了固定效應的估計。列(3)報告中變量系數均在1%水平下顯著,并且系數估計符號符合理論預期,因此,可以認為計量結果穩定可靠。

從表5 可知,固定效應模型的R2值達到0.960,說明模型的擬合度較高,選取的變量可以很好地解釋被解釋變量。根據固定效應模型:第一,經濟發展水平(EDL)的系數為正且在1%水平下顯著,人均GDP 的數值直接反映了當地人民的生活水平與生活方式,經濟水平越高的地區對數字化提升的要求越高,數字化得到提升后,反向刺激經濟持續增長。第二,地區產業結構(RIS)在1%的水平下負向顯著,體現出第一產業占比越高越能促進兩系統的耦合協調程度。第三,地區人口密度(RPD)正向且在1%水平下顯著,人口密度變量對兩系統耦合協調具有積極的促進作用,反映出人口集中度較高的東部沿海地區耦合協調度高,西部人口集中度低的地區耦合協調度較低。第四,居民金融活躍度(FAR)正向且在1%水平下顯著,其活躍度越高潛在客戶就越高,較高的客戶儲備直接刺激金融機構的營收,表明金融科技可以體現出居民金融生活中的深度與廣度,促進兩系統的耦合協調。第五,數字基礎設施水平(DIL)正向且在1%水平下顯著,地區整體數字基礎設施的覆蓋效果、穩定程度、運行速度是影響數字鄉村建設的重要因素,發展程度高的省份,其耦合協調度也較高。

四、結論與建議

本文系統梳理了金融科技與數字鄉村相互作用的耦合關系,在此基礎上構建金融科技與數字鄉村綜合評價指數,并運用耦合協調度模型、面板回歸模型對金融科技與數字鄉村之間的耦合協調程度以及影響耦合協調的驅動因素進行了分析。

1. 研究結論

第一,金融科技與數字鄉村綜合指數按照時間增長呈現出逐年遞增的態勢,時空分異明顯。從時間特征看,金融科技綜合指數比數字鄉村綜合指數貢獻度大,系統間的耦合協調由金融科技主導。從空間格局看,金融科技形成以東部省(市)為主的“一帶三核心”中心發展區和以內陸為輔的“一極多點”次級發展區,數字鄉村則形成了東部沿海“數字發展帶”,并呈現由東向西梯度下降的態勢。

第二,金融科技與數字鄉村耦合協調度在時間上表現出階段性與上升性。階段性特征指2016 年以后,系統間耦合協調度的增長幅度明顯高于前期。系統間的耦合協調度總體呈持續上升態勢,從瀕臨失調發展到初級協調,但距離優質協調還有較大的增長空間。

第三,金融科技與數字鄉村耦合協調度在空間上具有差異性與集聚性。金融科技與數字鄉村的空間差異性顯著,耦合協調度空間分布非均衡,出現東部強、中部平、西部弱的態勢。30 個省(區、市)的耦合協調度跨度較大,覆蓋瀕臨協調到中級協調的范圍。

第四,金融科技與數字鄉村的耦合協調度是多種因素共同驅動的結果。經濟發展水平、地區產業結構、地區人口密度、居民金融活躍度和數字基礎設施水平的驅動效果明顯。

2. 對策建議

第一,探索差異化的地區推廣方案與策略,提升金融科技與數字鄉村發展水平。由地方政府牽頭,結合金融機構的需要推進農村地區金融科技教育與宣傳,提高落后地區農村居民數字金融可得性,從居民內在屬性上提高金融科技能力。基于各地區金融科技與數字鄉村發展水平各異的現實,制定相應的發展策略,對于東部沿海經濟發達地區,鼓勵多從內在屬性上提升居民的金融科技能力,對于中西部欠發達地區,要注重外在屬性的提升。

第二,打造中西部增長極,推進金融科技與數字鄉村進一步協同發展。基于我國金融科技與數字鄉村耦合協調出現的東部強、中部平、西部弱態勢,要突出中西部的政策支持,推動重大項目落地,打造新增長點。圍繞中西部地區形成“頭部帶動、多點分布”的格局,在中西部地區探索培養能夠引領輻射地區發展的“極化區域”,實現中西部經濟高質量發展。

第三,健全要素流動機制,構建適合金融科技與數字鄉村發展的內外部環境。進一步推動要素市場化改革、健全市場化配置的體制機制,通過市場競爭形成價格,調節供求關系,優化資源配置,最終實現數據、人口、技術、資本等促進金融科技與數字鄉村發展的重要要素,科學、合理地融入數字化建設實踐中。