意義協調管理理論視角下我國戀愛綜藝節目分析

——以《喜歡你,我也是3》為例

◎蘇楠

意義協調管理理論于1978 年由巴尼特·皮爾斯與弗農·克羅嫩提出,該理論認為,在人際溝通過程中,處于交際對話的雙方根據自身的經歷和固有的認知方式來解讀對方語義,以此相互影響并創造一個漸次達成共識的對話環境。①在對話過程中,個體是根據規則組織和理解意義。對此,他們提出內容、言語行為、關系、情節、生活劇本和文化模式六個等級用以表示不同個體處理信息的差異性。②當意義等級層次互相印證或產生矛盾時,則會出現“魔圈”和“怪圈”。③該理論豐富了傳播學理論基礎,對研究傳播現象特別是自我傳播、人際傳播等均具有重要的意義。

一、規則與等級:嘉賓對話與互動的“無形劇本”

與生活是“沒有導演的劇本”“交談是戲劇中重要的產物”的理念一致,戀愛綜藝節目(簡稱“戀綜”)從劇情開始、發展到結束這一整個過程都離不開男女嘉賓所講述的“故事”,專屬劇本的產生與不同個體對于六個意義層級的使用有關。值得注意的是,文化模式層級一直貫穿于各個層級始終,且本文更傾向于將其理解為狹義的文化信念的相同或差異。

(一)內容層級:背景資料打造“素人”標簽

內容是原始數據向意義轉換的第一步,簡單來說,它是缺乏語境的信息。事實上,在以符號為載體的人際傳播中,單純的內容是不存在的。但不可否認,男女嘉賓的姓名、年齡、工作地點與職業等背景信息本身作為原始數據,對受眾來說是“嗑CP”的重要線索,而對戀愛嘉賓而言則是推動對話進行的基礎條件。戈夫曼的擬劇理論提出“人生是個大舞臺”。“前臺”是表演區域,每個人都在“前臺”通過一系列的裝備和舞臺設置維系著“禮貌”和“體面”,從而進行自我展現。④而內容層級中的背景資料本身就是戀綜嘉賓被包裝的重要一部分,節目組也是透過這種包裝打造素人標簽,制造看點。在《喜歡你,我也是3》中,男女嘉賓的年齡跨度在10歲以內,工作地點位于深圳、上海、北京等地,職業方面則從新興的潮玩主理人、美妝博主到傳統的導演、在校學生等。這些信息的加持構成了“素人”獨有的標簽,如“29歲在上海工作的潮玩主理人”是郭熙彧的標簽。

標簽的加持實則產生“素人”不再“素”的效果,親密卻有距離的界限感增加了節目的吸引力。與此同時,年齡、距離、職業這些信息的差異本身很可能成為男女嘉賓之間難以逾越的一條“鴻溝”。如果將內容和文化模式層級相結合,建立在信息層級的背景資料在文化信念的影響下將直接關系“心動”意義的產生。

(二)言語行為:建構“心動劇本”的直接表征

言語行為是意義層級的第二層,但該層級對于通過21天的相處,接受對方的“心動”信號,產生快樂、溫暖、甜蜜等戀愛意義的解讀非常關鍵。言語行為簡單來說即通過說話而執行的行為,比如質疑、恭維與威脅,它包含了個人的情感傾向,當然言語行為也包括非語言行為,如姿態、動作等。⑤無論是直白的言語與對話,還是一個動作,都既是對方也是本人闡述意義最為簡單的方式。在12期的節目中,男女嘉賓對于愛情的理念、困惑、擔憂的問題以及甜蜜與失落瞬間在推動劇情發展的同時,也實現了想談戀愛的觀眾在心理上的替代性滿足。

1.語言行為:解碼過程中的真實情感流露

皮爾斯認為,“人際溝通塑造了對話雙方自身的價值,并據此確立了彼此的關系。”⑥作為戀愛劇情的實際“建構者”,素人嘉賓的交流以及明星觀察嘉賓的觀點輸出與建議等均構成語言行為。而借助符號學家斯圖亞特·霍爾的解碼理論,贊同式解讀、對抗式解讀及協商式解讀直接表征男女嘉賓的情感動向,同時受眾也以解碼的方式實現一種參與感。對于素人嘉賓而言,建立在自身性格基礎上通過寫信、集體生活與單獨溝通的語言行為暗含真實情感的流露。作為節目組規則的寫信環節,不同的語言行為會讓對方較為精準地理解心意。例如,女嘉賓王蓓給男嘉賓李俊良寫的信都是諸如“謝謝你的咖啡”的客套話語,并未傳遞愛意。而在素人嘉賓在小屋單獨相處環節里,贊同式解讀與對抗式解讀經常出現。偏向于贊同式的解讀更多表現在共同的興趣愛好、價值觀、對某一方面問題的看法一致以及單純的隨聲附和等,這種贊同式解讀是實現情感升華的關鍵。例如前期在談到興趣愛好時,蔣林伶和陳孝良均喜歡旅行,繼而約定一起旅游打卡,女嘉賓用一句“好的”,向對方表達了心意。對于男嘉賓來說,這句“好的”可能是對方喜歡自己的表現。相反,對抗式解讀則表現為一種誤解或者不想面對,后期蔣林伶刻意與陳孝良保持距離,對于對方的話語表現出“不回應、客氣回復”,雙方已然沒有甜蜜感。

同時,明星觀察嘉賓的推理與拋出的話題則具有“點睛”作用。針對素人嘉賓的語言行為,明星嘉賓化身為“推理員”,解鎖“心動時刻”,明星之間的分歧往往代表著不同受眾對于戀愛嘉賓言語行為的看法。此外,戀愛觀察室中話題的拋出是整個戀綜劇本的價值導向標。“能不能引發社會對節目所呈現話題的關注,而成為一種社會‘現象’,也是評判一個綜藝節目是否成功的重要標準。”⑦在觀察男女嘉賓工作繁忙的情境中,主持人拋出“工作會妨礙年輕人戀愛嗎?”這一話題,這實際上也是影響當代年輕人談戀愛的一大問題,這樣的話題加上明星的觀點輸出及影響力,實際上是讓整個戀綜更接地氣、更鮮活。

2.非語言行為:無聲表達有聲的愛意

在戀愛中,向對方微笑、牽手、擁抱、摸頭、盯著對方看等動作是傳達愛意的非語言行為,而送小禮物、準備早餐、系圍裙甚至一起吃飯等也是在釋放甜蜜信號。比起語言行為,非語言行為仿佛更讓觀眾“上頭”。社會學家唐納德·霍頓與理查德·沃爾提出的“準社會交往”形象地解釋了受眾在觀看嘉賓戀愛過程中想象出自己也在談戀愛的現象。諸如經常有“粉色泡泡”“太甜了”“甜死了”等彈幕評論出現在素人嘉賓非語言行為的過程中,這些非語言行為滿足的不僅是受眾的一種情感代償心理,還是嘉賓明確心意的新意義等級。在《喜歡你,我也是3》中,當男女嘉賓約會時,雙方看到彼此的微笑、王蓓給郭熙彧買花,郭熙彧為王蓓披衣服、兩人湊在一起看視頻等行為都在升溫愛意。

(三)關系層級:“無感—喜歡—戀愛”的關系進程

關系層級是指處于一定關系中的人對雙方關系的可能與限制達成的共識,不同層次的關系之間存在邊界,揭示了個人在關系系統中的陷入程度。整個戀綜劇情意在發展從陌生人到朋友直至戀人的一種關系,而在整個情感升溫過程中可能會出現單戀者、相互愛戀、單純朋友的關系。拋開一開始從不認識到相識的了解階段,在有了內容、言語行為層級的加持下,對于關系層級的界定以及在何種關系下去解讀對方的心意,是整個戀綜劇情的導向,帶給觀眾的是沉浸式陪伴與滿足。

此外,對于關系層級的判定也是戀綜劇本的一大看點。在節目組規則的約束下,選擇劇本約會、反向選擇約會都是對關系的一段考量。于戀愛嘉賓而言,在這種選擇中,總會有人落淚,這也是受眾能產生共鳴的一個重要環節。而觀察嘉賓透過這種喜歡、不喜歡、似喜非喜的模糊關系,去推斷男女嘉賓的戀愛發展階段也成為一大看點。求知心理是一種期待式心理,當人們對某一事物的發展及其結果感到好奇時,就會產生等待、期望,以至于想親自求證結果的心理狀態。⑧在戀綜嘉賓處于關系層級的過程中,觀眾迫切想知道自己嗑的“CP”是否在一起,他們下一期有什么互動,于是產生了一種求知的情感狀態。他們迫切想獲得節目嘉賓的真實情感狀態,甚至企圖在節目和社交平臺中尋找嘉賓情感狀態的細節。而在此期間,通過開啟微博超話以及讓嘉賓直播互動,都會進一步炒起節目的熱度。受眾在這種情感鏈接中,會進一步增加對節目組的黏度。

(四)情節層級:“愛的小屋”與甜蜜片段助力心意表達

情節是具有開端和結尾、由故事融會貫通的語言序列。在情節層級的判定中,“戀愛小屋”的空間和戀愛嘉賓的約會情境構成戀愛情節。列斐伏爾認為,在節目的創作與傳播中,空間作為中介而存在,即一種手段或者工具,一種媒介或中間物,承擔敘事功能。⑨戀愛小屋將戀愛修羅場濃縮到一個不可分割的公共空間,匯聚著嘉賓之間的洶涌暗流以及甜蜜瞬間,空間的加持讓“愛”與“不愛”都明顯流露出來。男女嘉賓一起做飯、一起洗碗、吃飯時坐在一起、在月亮小屋談心等情節都是在小屋里完成,小屋賦予一種歸屬感,讓男女嘉賓彼此的感情得到升溫。而在關系層級的加持下,特別是一種“多角戀”的關系,就會造成“修羅場”,這時,小屋則成為男女嘉賓釋放感情的空間。不好的情感片段也會成為是否發展戀愛關系的考量,進而成為一大看點。

當然,除了“心動小屋”,線下單獨約會成為整個戀綜劇本最大的亮點,以至于男女嘉賓在最后的告白夜中著重考量這些片段,實現最終戀愛或放棄意義的產生。在《喜歡你,我也是3》中,王蓓和郭熙彧經歷了海邊約會拍照、滑雪、騎自行車、穿情侶服裝拍照等約會情節,所有的情節都充滿愛意,這也直接決定了雙方對戀愛關系的確定。

(五)生活劇本:慢綜藝的導向所在

生活劇本即用來與他人進行協調的一系列過去的或現在的情節片段。簡單來說,在戀綜節目中,生活劇本既可以指過去的情感經歷,也可以指告白夜之前在小屋里的一系列情節的匯聚。值得注意的是,從開場的情感困惑到最終的告白,生活劇本伴隨始終,這與當代人的戀愛觀不謀而合。《喜歡你,我也是3》作為一檔慢綜藝,參與的嘉賓或多或少帶著情感困惑或者受傷感情來到小屋開啟一段戀愛之旅,受眾也在嘉賓的相伴中重新喚醒心中的愛意。例如馮雨對于愛情的理性表現、蔣林伶持有的“心動比合適更重要”的理念等,或多或少會影響她們接受或否定對方的愛意。在相伴交流中,解讀愛意、接受愛意成為戀綜節目的導向所在。

二、協調與背離:“魔圈”與“怪圈”交織下的“戀愛劇本”

在意義協調管理層級中,意義的產生與協調并非依靠單一的層級,而是往往需要多層級共同解釋。在戀愛關系發展中,在多層次意義的加持下,如果各層級之間能相互印證,“魔圈”則產生,這對于戀愛來說是完美劇本。而如果各層級產生矛盾,“怪圈”則產生,這很可能影響戀愛關系的發展,甚至使嘉賓放棄戀愛意義,達成不協調。

(一)“魔圈”:“劇式手法”達到高潮

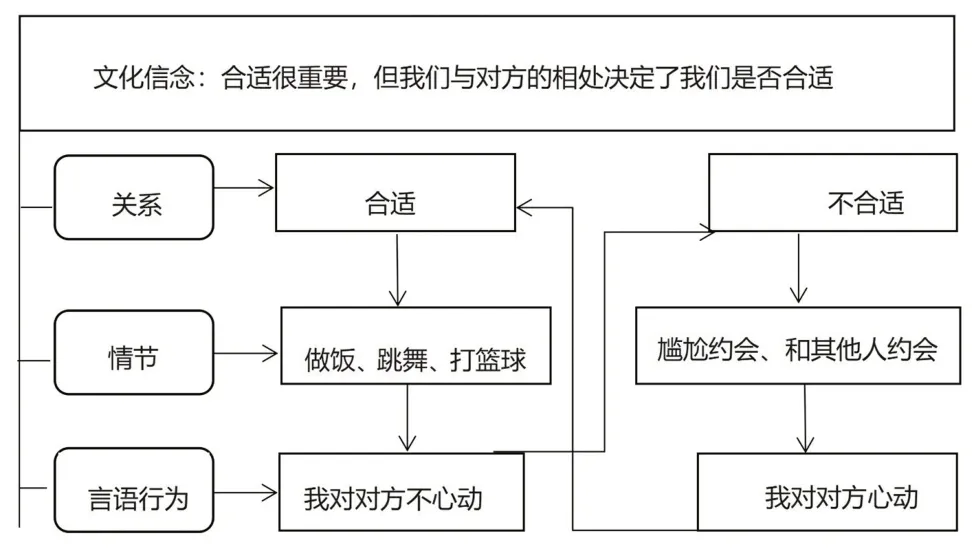

任何人都向往美好的結局,受眾對于戀綜的結局亦是如此。對于受眾而言,透過素人嘉賓的言語行為、情節片段及親疏關系等,他們能產生相對一致的意義,如“一如往昔”“名花有主”“蔣孝話”均是由受眾發起的“CP”名。這些昵稱背后既是對男女嘉賓甜蜜戀愛的祝福,也是受眾自身向往愛情的一種隱喻。“魔圈”的形成是戀愛劇本每個甜蜜瞬間的表征,也是整個“劇式劇本”最終走向的表征。一般來說,戀愛關系的建立意味著在彼時彼刻各個層級相互印證,產生“我喜歡你”的戀愛意義。在《喜歡你,我也是3》中,以“蔣孝話”這對“CP”為例,對其言語行為、文化信念及情節片段進行分析(如圖1),可以感受雙方戀愛意義已然達成。

圖1 “蔣孝話”行為分析

(二)“怪圈”:劇情的反轉與波動制造“槽點”

“怪圈”顧名思義,意義等級之間的矛盾讓戀愛雙方難以產生“我喜歡你”這樣的戀愛含義,這是愛情失意的表現,但也是愛情的真實寫照。戲劇沖突理論告訴我們,“人與人之間的沖突,是戲劇沖突的最主要部分,因為電視劇的主要情節和人物關系,都是通過人與人之間的沖突構成的。”⑩實際上,“怪圈”代表了節目中的沖突,帶來的是戀愛劇情的反轉,懸念、反轉的產生則為戀綜增添著真實性,相繼引發的受眾在線討論、觀察室嘉賓基于自身性格的討論都是節目的可看之處。

值得注意的是,由于愛情具有感性的特征,“怪圈”的產生原因可能是多種多樣的,但如果簡單根據意義層次等級來分析,以“蔣孝話”這對“CP”前期相處為例,可以感受到女嘉賓進入愛情的“怪圈”(如圖2):對于蔣林伶而言,她認為合適很重要,于是她選擇和陳孝良相處,在此期間的做飯、跳舞等情節讓她認為自己對男嘉賓不心動,進而得出與對方不合適的關系定論。但與其他人的約會情節又讓她感知到還是對陳孝良有心動的感覺,于是又產生“合適比心動重要”的關系定論。這種矛盾的思想是對意義層級的應用,而這一“怪圈”的出現讓受眾對于“蔣孝話”這對“CP”是否能走到最后產生激烈討論,劇情的波動也提升了節目的收視率。

圖2 女嘉賓蔣林伶的情感“怪圈”

三、“講述的故事”:我國戀綜節目發展的不足

在皮爾斯和克羅嫩那里,“講述的故事”是人們用來理解現實故事的敘事,而現實故事即由我們與他人共同建構的行為。如前所述,整個戀綜看似沒有劇本,由嘉賓在交流中按照意義層級建構,但是不可否認,節目組的規則與過度設計成為當前國內戀綜的共性問題,過于模板化與同質化帶來的是與現實故事過大的差距。而在缺乏現代社會語境的情況下,戀愛價值觀的輸出帶來的嚴重泛娛樂化也是國內戀綜的問題所在。

(一)節目設計過度,同質化嚴重

意義協調管理理論的建構存在制度性規則與調節性規則,前者幫助個體在特定的語境中解釋意義,后者則指導個體采取一系列行動。規則的加持在幫助個體于交流過程中跳出無謂重復模式的同時,也影響了嘉賓交流與發展的方向。在規則的指導下,國內絕大多數戀綜節目存在同質化泛濫問題。綜觀國內戀綜節目,其基本模式均為“優質的素人嘉賓+心動小屋+約會任務+觀察嘉賓猜測+告白夜”,整個流水線式的生產過程導致戀綜節目出現同質化現象。相同類型的節目頻繁出現,讓人擔憂是否會出現審美疲勞。同時,很多戀綜節目存在過度剪輯、設置劇本安排男女嘉賓以及觀察嘉賓的性格等,引發的是建構的整個“戀愛故事”與現實故事不符,觀眾難以進行協調,甚至會覺得不真實。

同時,戀綜節目最令人關注的就是“魔圈”與“怪圈”的產生。刻意的安排與設計很可能影響男女嘉賓的情感意義解讀與表現,特別是當嘉賓陷入愛情困惑時,在節目組規定下只能選擇一名嘉賓進行約會,便減少了接觸的可能性,加之同質化帶來的視覺疲勞,戀綜節目的收視率受到影響。

(二)缺乏價值觀輸出,泛娛樂化嚴重

不可否認,戀綜節目作為娛樂性節目帶給受眾的是心靈、情感上的撫慰,但是在回歸現實后,讓受眾掌握戀愛中的正確理念、相處模式等是整個戀綜節目應該努力的方向。僅僅讓受眾沉浸在一時的娛樂中,甚至忽視正確戀愛價值理念的輸出,會讓一個節目失去其價值性。但是綜觀國內戀綜節目,首先,節目中的男女嘉賓大多是在社交媒體平臺具有一定名氣的博主等,這與現實中的普通人有所差距,進而導致受眾在觀看節目嘉賓的戀愛情節時只是圖一時之樂,無法解決自身的戀愛困惑問題。其次,在男女嘉賓“怪圈”產生的過程中,特別是與現實世界中年輕人情感問題如異地、合適與心動問題相契合時,觀察室嘉賓很少對這些問題做出引導,進而削弱了節目本身的價值。最后,很多男女嘉賓在節目播出后早已分開,這很難不讓人懷疑他們在節目中的感情真假性,最終落得“看個樂呵”的結果。這些戀綜節目用無限的娛樂麻痹大眾的神經,難以給出啟發性參考。

四、創新發展:“魔圈”與“怪圈”的巧妙應用

“魔圈”與“怪圈”的產生是戀綜節目的重要看點。隨著男女嘉賓感情的升溫,多個層級的相互印證或背離便形成了戀綜節目的“槽點”,而這也是解決戀綜節目同質化與泛娛樂化問題的關鍵。

(一)劇情走向多變,呈現真實的“魔圈”與“怪圈”

與意義協調管理理論最終達到協調的目標有所不同,戀綜節目不僅要展現相互協調的“魔圈”場面,更要讓受眾看到當下戀愛真實的狀況,即沖突元素塑造的“怪圈”。因而,跳出同質化的劇本,實現戀綜節目創新發展的一個關鍵點在于,在節目設計環節避免刻板化、同質化,在設置總規則的同時,添加一些意想不到的節目設計,甚至為男女嘉賓創造真實的生活環境,把“劇本”交給嘉賓本身,從而呈現真實的“魔圈”與“怪圈”。例如在“魔圈”的呈現過程中,節目組應該摒棄只允許選擇一位嘉賓作為約會對象的“老套路”,讓男女嘉賓充分接觸。當男女嘉賓因為彼此深入了解而促使感情升溫時,觀眾會更容易代入節目,形成“磕糖”行為。而“怪圈”實際上意味著有沖突。“沖突”作為推動情節發展和吸引觀眾的重要元素,能導致劇情呈現出多變的走向,在實現戀綜節目創新發展過程中起著舉足輕重的作用。小屋布局的設置、約會規則的重置、男女嘉賓的角色選擇、觀察嘉賓的選擇等都可以制造沖突,從而達到節目的創新。比如,在男女嘉賓人物選擇上,不僅可以選擇有“光環”加持的“素人”,還可以選擇貼近現實生活的真正普通人。嘉賓角色與形象的反差均為了制造看點,展現真實的“怪圈”,而約會規則作為節目的“骨架”,通過設置多方約會、意想不到的約會對象來制造反轉,從而形成看點,提高節目的收視率。

(二)觀察室嘉賓“發力”,傳遞正確的戀愛觀

從意義協調管理理論視角出發,當男女嘉賓出現“怪圈”時,觀察嘉賓正確且清晰的引導是增強節目價值力的良好手段,這也是破除節目泛娛樂化的根本所在。在此基礎上,當邀請觀察室嘉賓時,節目組可以選擇“戀愛小白+戀愛經歷豐富的嘉賓+情感導師”的組合,從不同角度去看待戀愛“怪圈”,輸出正確的戀愛觀。同時,觀察室嘉賓應該設置緊扣社會現實的議題,以最大程度地引起觀眾的共鳴,從而傳播正向的價值觀念。在男女嘉賓“怪圈”的形成中,不僅僅要剖析“怪圈”形成的原因和解決方法,更要看到其背后隱藏的整個社會中年輕人戀愛的困惑與問題,從而引導節目向著良性的方向發展。

五、結語

在追求速度、效率、利益的加速社會,戀綜節目作為慢綜藝,展現了當代人戀愛相處的理想狀態,帶給觀眾情感上的撫慰。但我國戀綜節目要想長遠發展,就需要適度創新節目設計,增添價值導向,同時給觀眾展現更多意義層級的精彩片段,這才是戀綜節目收視長虹的有效策略。

注釋:

①Pearce.&Cronen.Communication,action,and meaning:the creation of socialrealities[M].New York,NY:Praege,1980:183.

②⑤[美]理查德·韋斯特,林恩·H.特納.傳播理論導引:分析與應用[M].劉海龍,于瀛,譯.北京:中國人民大學出版社,2022:76-77.

③[美]埃姆·格里芬.初識傳播學:在信息社會里正確認知自我、他人及世界[M].展江,譯.北京:北京聯合出版公司,2016:68.

④[美]歐文·戈夫曼.日常生活中的自我呈現[M].馮鋼,譯.北京:北京大學出版社,2008:94-95.

⑥Pearce, W.B.Beyond agendas:New directions in communications research [M].Westport,CT: Greenwood Press,1993:59-74.

⑦劉秀梅,周春光.自覺與傳承:文化類綜藝節目的文化傳播探究[J].文化產業,2020(03):79-85.

⑧李楠楠.明星真人秀節目的受眾心理分析[J].東南傳播,2007(08):106-107.

⑨[法]亨利·列斐伏爾.空間與政治[M].李春,譯.上海:上海人民出版社,2008:23-24.

⑩陸揚,王毅.文化研究導論[M].上海:復旦大學出版社,2006:89.