促進深度學習的初中英語閱讀教學策略探究

【摘要】本文根據(jù)深度學習的概念和特征,以初中英語閱讀教學為例,闡述促進學生深度學習的教學策略,包括:深入解讀語篇,確立高階思維培養(yǎng)目標;圍繞主題,創(chuàng)設真實情境;創(chuàng)設問題鏈,提升思維品質(zhì);重視課堂評價,實現(xiàn)“教—學—評”一致性。

【關(guān)鍵詞】深度學習 初中英語 閱讀教學 思辨能力

【中圖分類號】G63 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2023)22-0095-05

初中是學生學習英語、發(fā)展思維、樹立正確價值觀的關(guān)鍵階段。目前,初中英語教學碎片化、表層化和標簽化的問題較為突出,部分教師忽視對學生批判性思維和正確價值觀的培養(yǎng)。深度學習能改變閱讀教學知識碎片化、思維淺層化的現(xiàn)象,是助力學生核心素養(yǎng)形成的良好途徑。同時,它有助于教師加深對教學本質(zhì)和過程的理解,使教師改進原有教學,促進學生更好、更真實地學習。

一、國內(nèi)外對深度學習的研究

深度學習源于計算機技術(shù)和人工智能領域。深度學習(deep learning)最早由美國學者費倫斯·馬頓(Ference Marton)和羅杰·薩爾喬(Roger Saljo)于1976年提出,它與淺層學習(surface learning)相對應,進入21世紀后逐漸被業(yè)界重視。2005年,上海師范大學黎加厚團隊最早對深度學習進行研究。2014年,《教育部關(guān)于全面深化課程改革落實立德樹人根本任務的意見》頒布后,深度學習引起了國內(nèi)學術(shù)界普遍關(guān)注。之后由教育部牽頭,成立深度學習教學改進項目,在北京、重慶等15個實驗區(qū)的90多所學校開展實驗,涉及中小學語文、數(shù)學、英語等10個學科,在北京市海淀區(qū)最先試行。

筆者通過文獻檢索發(fā)現(xiàn):2015—2019年,關(guān)于深度學習與課堂教學相結(jié)合的文章有幾十篇之多。許多專家學者、教師對深度學習進行了全面、深入的理論和實踐研究,對我國這一研究領域做出了很大的貢獻。比如,安富海、黎加厚、郭華、劉月霞等在深度學習理論框架和實踐模型上提出了深刻而富有借鑒意義的見解。目前,如何培養(yǎng)學生的深度學習能力、如何在課堂中實現(xiàn)深度學習引起了大家的廣泛關(guān)注。由于筆者所在的區(qū)域關(guān)于這方面的研究屈指可數(shù),缺乏本土利用深度學習促進初中英語閱讀教學的操作模型和策略。因此,開展這方面的研究有很大的現(xiàn)實意義、實踐價值和探索空間。

二、初中英語閱讀教學存在的問題

筆者從桂林市臨桂區(qū)近期開展的“推門聽課”“觀課議課”“優(yōu)課評比”“初中英語閱讀課研討會”“教研組閱讀課專題研討會”等教研活動中觀察發(fā)現(xiàn),初中英語閱讀教學仍存在以下淺層教學問題。(1)閱讀教學目標要求低下。筆者經(jīng)過近三年的教學觀察及調(diào)查發(fā)現(xiàn),區(qū)域內(nèi)有一定比例的教師在教學中缺乏目標意識,甚至有的教師仍然把教學目標定為“雙基”或“三維目標”,而且在生成過程中也僅限于達成淺層的知識與技能目標,閱讀教學收效甚微。(2)對閱讀教學內(nèi)容即閱讀文本解讀不到位、教學呈零散和碎片化現(xiàn)象。有的教師沒有深入鉆研教學內(nèi)容,對不同文體的文本缺乏到位的解讀;有的教師不夠重視各教學環(huán)節(jié)之間的銜接,缺乏問題鏈的設計,導致所設置的問題存在前后脫節(jié)現(xiàn)象;有的教師沒有把教學內(nèi)容用邏輯主線串聯(lián)起來,使課堂內(nèi)容松散、凌亂。(3)閱讀教學中學生假自主、假探究、假合作現(xiàn)象屢見不鮮。庸俗化的互動、程序化的合作、膚淺化的探究等問題隨處可見。

教師如何提高解讀文本的能力,設計富有實效的教學活動,使閱讀教學避免出現(xiàn)知識點講解、機械訓練、碎片化的狀態(tài),充分發(fā)揮學生的主體作用,促進學生思維發(fā)展,讓初中英語閱讀課堂走向真自主、真合作、真探究,實現(xiàn)學生的深度學習,成為當前初中英語教學亟待解決的問題。基于此,筆者開展“促進深度學習的初中英語課內(nèi)閱讀教學策略的實踐研究”課題研究,帶領研究團隊運用深度學習的原理,在實踐中探究出適合本區(qū)域初中英語閱讀教學的實踐模型和策略,優(yōu)化初中英語閱讀教學,讓深度學習真正落到實處。

三、促進深度學習的初中英語閱讀教學設計原則

結(jié)合對深度學習概念和內(nèi)涵的理解,筆者認為促進深度學習的初中英語閱讀教學設計應遵循以下原則。(1)教學內(nèi)容結(jié)構(gòu)化、整合化和深層性。教師課前對教學內(nèi)容進行深度多元解讀,形成語篇信息結(jié)構(gòu)圖示或思維導圖,使教學內(nèi)容整體化和結(jié)構(gòu)化,避免教學碎片化和淺層化;可從what、how和why三個方面設計問題或問題鏈,由淺入深,從了解文章到掌握文章的篇章結(jié)構(gòu)、作者寫作目的、情感態(tài)度、價值取向等方面層層遞進設計,引導學生逐漸深入學習。(2)問題的科學性。問題的設計要堅持序列性、層次性、循環(huán)性等原則。當教師期待學生理解文章的顯性意義時,就提出淺表性問題;希望學生理解文本字里行間蘊含的意義或建構(gòu)作者暗示的意義時,就提出推理性問題;要求學生理解作者的言外之意時,就提出批判性問題。(3)課堂活動的交互性。通過師生提問、生生互問、自我評價、教師評價、同伴評價等方式,使學生成為課堂的主體,并通過創(chuàng)設促進思考和反思的環(huán)境,訓練和提高學生的閱讀、思考和反思能力。(4)教學氛圍的和諧性。通過建立和諧的師生關(guān)系,使學生積極主動地參與課堂教學活動,為深度學習營造良好、安全的學習氛圍。(5)知識運用的實踐性。教師應創(chuàng)設運用實踐類教學活動,讓學生把所學知識轉(zhuǎn)化為能力,鍛煉學生分析問題和解決問題的能力。

四、促進深度學習的閱讀教學策略

深度學習強調(diào)對文本的深入解讀,加強對知識的理解和學科內(nèi)容的整合,創(chuàng)造促進深度學習發(fā)生的情境,搭建學習內(nèi)容與生活體驗的連接點,強化學生高階思維和整合思維能力的訓練。在初中英語閱讀教學中,深度學習即讓學生通過教師基于語篇所設計的一系列圍繞主題的探究活動,在獲取、理解、應用、評價信息等方面所進行的學習內(nèi)化行為。它需要教師關(guān)注學生對文本的理解、培養(yǎng)學生的高階思維、提升學生解決問題的能力,使學生學會主動地、批判性地學習和內(nèi)化新知,實現(xiàn)知識的遷移和運用。

(一)深入解讀語篇,確立高階思維培養(yǎng)目標

決定深度學習質(zhì)量高低的邏輯起點和立足點是文本解讀。教師對教學材料的解讀會影響閱讀教學的效果,有什么樣的文本解讀,就有什么樣的教學定位。促進學生深度學習的第一任務就是要求教師認真解讀教材文本,依據(jù)深度的文本解讀確立教學目標。文本解讀的深度決定教學的高度,也決定著學生思維品質(zhì)發(fā)展的效度。教師只有對文本進行深度解讀,將語言、內(nèi)容與思維有機融合,才能讓學生更好地實現(xiàn)深度學習。

首先,教師從多層面、多角度分析語篇意義、主題意義、文體風格、語言特點和價值取向,進而確定教學目標、設計教學活動。其次,教師利用作者視角、寫作背景和時間等信息,幫助學生深刻理解語篇,構(gòu)建篇章知識結(jié)構(gòu)信息,把語言學習和意義探究融為一體,實現(xiàn)深度學習。教師只有把握文本的特點,挖掘文本的內(nèi)涵和作者要傳遞的情感、態(tài)度和價值取向,確立思維發(fā)展的教學目標,設計合理的教學活動,才能更好地激發(fā)學生的探究欲、想象力和創(chuàng)造力。

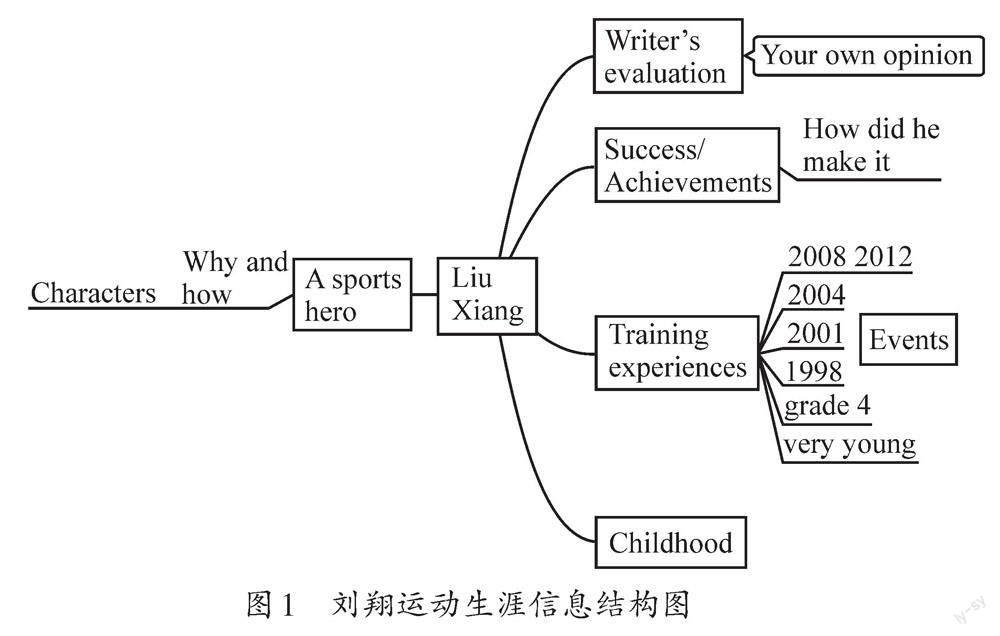

以外研版英語九年級上冊Module 8 Unit 2 He was invited to competitions around the world.為例。從表面信息what層面上看,這篇文章記敘了劉翔的運動生涯。文章主題范疇是“人與社會”,次題為“運動”。文章的中心是努力訓練,闡述成功所應具備的品質(zhì),包括自信、努力、堅持等,以及成功與失敗的辯證關(guān)系。從深層信息(how,why)層面看:在how層面,文章的體裁是記敘文,記敘文按時間、事件發(fā)生的順序來描寫人或事,文章的篇章結(jié)構(gòu)為總—分—總,第一部分介紹主人公的名字、國籍、職業(yè)等,第二部分主要是事件或主人公的經(jīng)歷與貢獻,第三部分表達作者的評價與態(tài)度;在why層面,作者通過劉翔以及運動團隊長期艱辛和不屈不撓訓練的事跡,感染讀者,由此嵌入式地培養(yǎng)學生頑強的意志力和對待成功與失敗的正確態(tài)度。

在掌握了表層信息和深層信息之后,教師可引導學生開展評價性理解:提煉和整合劉翔的基本信息,形成劉翔運動生涯信息結(jié)構(gòu)圖(如圖1)。在學生對劉翔的信息進行感知、理解、評價的過程中,引導學生歸納劉翔在運動生涯中所體現(xiàn)的品質(zhì),進而創(chuàng)設問題情境:“成功的定義是什么?”“如何獲得成功?”“如何對待成功與失敗?”使學生在新的語境、任務中實現(xiàn)自主創(chuàng)新表達。至此,教師才算是對該語篇有了深入的理解和解讀,明晰了語篇的主題意義、內(nèi)容信息和價值取向。

依據(jù)上面的文本解讀,教師可確定以下教學目標:(1)學生能夠通過建構(gòu)語篇解讀信息結(jié)構(gòu)圖和傳記類篇章模式表,梳理劉翔的個人信息,包括兒童時代、訓練經(jīng)歷、取得成就等;(2)通過語篇中事實、事件的描述,推斷作者對劉翔的態(tài)度和評價,提出自己的評價并給出理由;(3)通過分組探討并記錄、比較同伴對成功所需的品質(zhì)、如何看待成功與失敗以及如何取得成功的方法和路徑,撰寫一篇題為“Success”的短文。

這篇文章記敘了劉翔的運動生涯,教師通過引導學生繪制信息結(jié)構(gòu)圖和傳記類篇章模式表梳理文章的主要內(nèi)容和篇章結(jié)構(gòu),促進學生邏輯思維能力的發(fā)展;通過引導學生分析、歸納劉翔的品質(zhì),以及評價、學習劉翔的這種精神,發(fā)展學生的批判性思維和創(chuàng)造性思維。教師只有深入解讀文本,才能確定促進學生思維進階的教學目標,并在教學中引導學生進入新的情境,使學生更好地理解文本內(nèi)容和主旨,達到內(nèi)化、遷移、運用新知的目的。

(二)圍繞主題,創(chuàng)設真實情境

情境認知理論認為,學習的終極目標是將自己置身于知識產(chǎn)生的特定情境中,通過積極參與具體情境中的社會實踐來獲取知識、建構(gòu)意義并解決問題。教師可通過創(chuàng)設鏈接學生學習、生活、情感或科學前沿的真實語境,把語言學習和思維能力培養(yǎng)融入情境,激發(fā)學生的學習興趣和主動探究、表達的欲望,使學生真正內(nèi)化語言、運用語言。情境創(chuàng)設要盡量真實,注意與學生已有的知識和經(jīng)驗建立緊密聯(lián)系,力求直接、簡潔、有效。此外,教師還需要考慮地點、場合、交際對象、人物關(guān)系和交際目的,確保交際得體有效。情境創(chuàng)設的呈現(xiàn)形式多種多樣,包括圖片、視頻、文字材料、語言描述等;呈現(xiàn)方式可以是單一形式,也可以是多種形式組合。

以外研版英語八年級上冊Module 4 Unit 2 What is the best way to travel?為例。本節(jié)課是自治區(qū)級課題“促進深度學習的初中英語閱讀教學策略的實踐研究”專題研討公開課。這篇閱讀材料講述的是一位旅行者在論壇中發(fā)帖子,征求從倫敦到阿姆斯特丹旅行出行方式的建議。教師可以圍繞“旅行與交通”的主題,創(chuàng)設教學情境,讓學生在旅行情境中選擇合適的交通工具。在導入環(huán)節(jié),教師先介紹自己:“I am Linda. I am from Chongqing. Can you guess how I got here when I first came to Guilin?”通過這一真實的語境,激發(fā)學生的閱讀欲望,為后面學生學習語言、發(fā)展思維搭好“腳手架”。隨后,教師邀請學生分享自己真實的旅行經(jīng)歷或者是第一次乘坐某種交通工具的感受,比如:“How did you spend your last summer holiday?”“Where and how did you go?”“What’s your feeling about it?”在讀后環(huán)節(jié),教師創(chuàng)設任務情境:“Discuss in a group of four to write an e-mail to me and choose one member of each group to present it later on. As you know,I am from Chongqing. May Day is coming. I am planning to travel from Guilin to Chongqing. How long does the journey take?What is the best way for me to travel?And why?The more information,the better.”

這節(jié)課圍繞transportation主題展開,從對桂林到重慶之旅的新奇感,到學習別人的從倫敦到阿姆斯特丹之旅,學生學會了選擇“桂林—重慶”之旅的合理交通方式,能夠在如何選擇交通方式這一具體的生活情境中運用所學知識,解決生活問題。從讀前的導入環(huán)節(jié)、讀中的活動到讀后的感受,教師都緊緊圍繞一條主線,創(chuàng)設真實的、符合學生認知水平的教學情境,激發(fā)學生的學習興趣,加深學生對文章的理解和意義建構(gòu),從而培養(yǎng)學生的遷移能力和創(chuàng)新能力。

(三)創(chuàng)設問題鏈,提升思維品質(zhì)

實現(xiàn)深度學習的顯著標志,是學生能夠?qū)W到的知識、技能、方法運用到現(xiàn)實問題解決之中,以及學生表現(xiàn)出主動探索未知世界的好奇心和求知欲。《義務教育英語課程標準(2022年版)》強調(diào),要培養(yǎng)學生分析問題和解決問題的能力。基于問題的學習課堂以問題為主線,以學生為主體,以教師為主導,問題解決的整個過程由學生完成,教師通過邏輯結(jié)構(gòu)清晰的問題鏈,對學生的思維過程提出挑戰(zhàn),推進、監(jiān)控、評價學生的學習過程,進而提升學生的思維層次,培養(yǎng)學生分析問題與解決問題的能力。

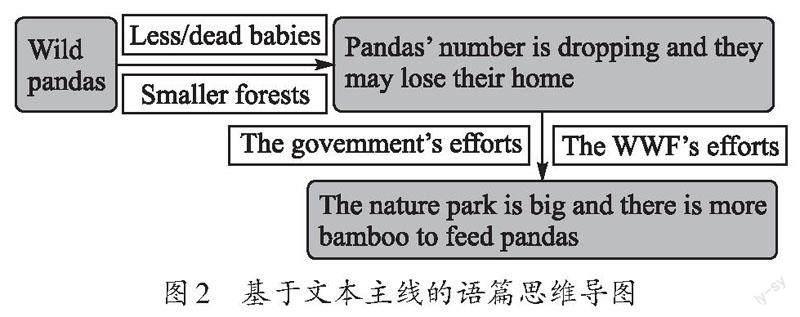

以外研版英語八年級上冊Module 6 Unit 2 The WWF is working hard to save them all.為例。本文是一篇以案例說明觀點的說明文,共有四個自然段。它的主線十分清楚:大熊貓面臨的困境(the problem)—產(chǎn)生問題的原因(the causes)—措施和成效(the measures and effects)—總結(jié)與反思(the reflection),這樣就形成了圍繞主線的語篇思維導圖(如下頁圖2)。文本緊扣這條主線展開,描述了“發(fā)生了什么,出了什么問題,如何解決,效果如何”。

教師圍繞這條主線,將文本分成三個部分:(第一部分)Paragraph 1—2,(第二部分)Paragraph 3,(第三部分)Paragraph 4,并分成三個步驟依次實施閱讀教學活動,進而順理成章地提煉出本文的問題鏈。

讀前階段:激活已知,啟動思維。在閱讀前,教師導入一段有關(guān)云南西雙版納大象一路向北遷移的視頻,并讓學生思考以下三個問題:“Where are the elephants going?”“Why are they leaving their home?”“What can we do to protect wildlife?And why?”學生結(jié)合視頻中大象遷移的新聞時事,探討了protect和wildlife兩個主題詞,對野生動物的生存和保護問題有了初步認識。教師圍繞野生動物保護話題,創(chuàng)設了真實的問題情境,激發(fā)了學生閱讀和探究的欲望。

讀中階段:梳理文本,建構(gòu)信息。教師鼓勵學生依據(jù)標題和圖片提出問題,預測事情發(fā)生的背景知識,然后帶著問題閱讀全文,檢驗預測。例如,學生分別提出“What does‘WWF’stand for?”“What does‘them’refer to?”“What do the WWF do to save animals?”“Why is the WWF working so hard to save animals in danger?”等問題,教師引導學生根據(jù)標題和圖片設計問題,然后帶著問題去閱讀文本并自主回答,驗證所設問題的合理性。接著,教師帶領學生解讀文本內(nèi)容,提取并整合信息。問題包括:(Part 1:Paragraph 1 and 2)How many pandas are there in the wild?Where do pandas live?What problem do pandas face?And why?(Part 2:Paragraph 3)What is the government doing to protect pandas in the wild?What will the living situation of pandas be like after government’s help?What is the effect?Is there other people or organization taking any measures to protect the animals in danger?If so,what did they do to help them?(Part 3:Paragraph 4)Why did the WWF choose the panda as its symbol?Why is WWF working so hard to save animals?

讀后階段:創(chuàng)設隱含問題,提升思維品質(zhì)。教師通過問題“What else can people do to save the animals in danger?”“If you have a chance to choose an animal in danger to protect,which animal will you choose?Why is it in danger?What can we do?”促使學生積極思考,發(fā)散思維。

綜合以上三個階段,教師可提煉出文本的問題鏈:(1)What problem do pandas face?And why?(展示型問題)(2)What is the government doing to protect pandas in the wild?(展示型問題)(3)What is the effect?(參閱型問題)(4)Are there other people or organizations taking any measures to protect the animals in danger?If so,what did they do to help them?(參閱型問題)(5) Why did the WWF choose the panda as its symbol?What else can people do to save the animals in danger?(評估型問題)這樣的問題鏈包含的問題類型有展示型問題、參閱型問題和評估型問題。這些問題由表及里、由淺入深,層層推動學生進行推理、分析、判斷、比較、評價、想象、創(chuàng)造、反思等分析性、創(chuàng)造性和實踐性思維活動。

(四)重視課堂評價,實現(xiàn)“教—學—評”一致性

淺層學習只需較少的反饋,而深度學習要求建立反映本節(jié)課學習內(nèi)容、目標和過程的可操作評價細目表,以檢測學生的學習效果。課堂評價是指教師根據(jù)課堂教學目標,及時了解學生的學習過程、學習成效,對學生的課堂學習行為、方式和表現(xiàn)進行評價。《義務教育英語課程標準(2022年版)》強調(diào),注重發(fā)揮學生的主觀能動性,引導學生成為評價活動的設計者、參與者和合作者,自覺運用評價結(jié)果改進學習。教師應在明確教育目標的前提下,設計評價任務,再針對評價任務設計教學任務、教學活動、教學手段、教學流程,從系統(tǒng)的立場實現(xiàn)“教—學—評”一致性。

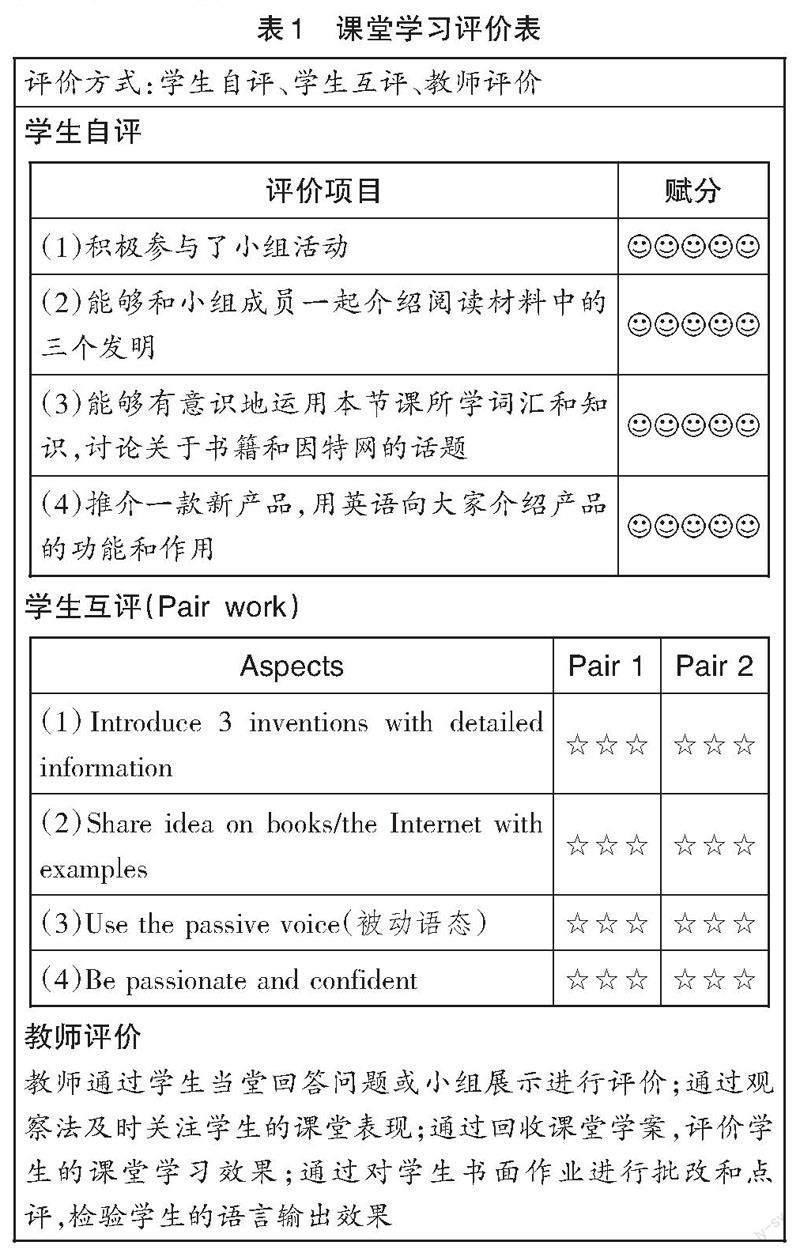

以外研英語九年級上冊Module 9 Unit 2 Will books be replaced by the Internet?為例。這是一篇科技說明文,作者在文中對三項重大發(fā)明依次進行介紹,重點突出每項發(fā)明對人類生活的影響。學生通過了解這些發(fā)明在每個時期給人類帶來的巨大變化,深刻感知造紙術(shù)和印刷術(shù)的發(fā)明及互聯(lián)網(wǎng)的應用對推動人類文明進程的作用,激發(fā)學生發(fā)明創(chuàng)造的愿望。本文是說明文,以時間為序,從三項發(fā)明的歷史、發(fā)展和作用等方面展開。文章具有知識性、科學性和條理性,運用了舉例子、列數(shù)字等說明方法,配合敘述、議論和描寫等方式輔助說明,語言準確生動,邏輯嚴密。教師根據(jù)文本解讀,設立如下教學目標:(1)獲取關(guān)于中國發(fā)明的造紙術(shù)、印刷術(shù)的信息和作用,以及互聯(lián)網(wǎng)的歷史發(fā)展及其對人類生活的影響等;(2)以思維導圖形式呈現(xiàn),總結(jié)歸納獲取關(guān)于發(fā)明的信息和作用,并能夠口頭介紹三項發(fā)明;(3)運用本課所學詞匯和語法,邏輯清晰、論證充分地表達自己對書籍和互聯(lián)網(wǎng)的看法;(4)小組合作并展示,請充分發(fā)揮想象力和創(chuàng)造力,嘗試發(fā)明一項新產(chǎn)品,并用英語向大家介紹產(chǎn)品的功能和作用。

依據(jù)以上教學目標,教師設計了如表1所示的課堂學習評價工具,使師生對學習結(jié)果、學習過程、活動體驗、教學經(jīng)驗、師生關(guān)系、課堂氛圍等進行反思,實現(xiàn)以評促教、以評促學。

教師評價

教師通過學生當堂回答問題或小組展示進行評價;通過觀察法及時關(guān)注學生的課堂表現(xiàn);通過回收課堂學案,評價學生的課堂學習效果;通過對學生書面作業(yè)進行批改和點評,檢驗學生的語言輸出效果 ]

以上評價表格的各要點與本節(jié)課的四個教學目標相匹配,既有個人內(nèi)省、群體互動交流,又有實證數(shù)據(jù)和體驗感受,使學生明白學會了什么、學得怎樣,能解決什么問題,在哪些方面有了提高和發(fā)展;使教師清楚學生在哪些方面表現(xiàn)較好,效果較佳,哪些方面存在困難或不足,為今后的教學改進明確了內(nèi)容和方向。評價的過程和結(jié)果有利于學生不斷體驗英語學習過程中的進步與成功,有利于學生認識自我,建立和保持學習興趣和自信心。

總之,要做到以深度學習促進閱讀教學,需要教師做到以下幾點。首先,教師需具備較高的專業(yè)素養(yǎng)、思考力和文本解讀能力,并在課前深入解讀語篇。語篇解讀既要有對文章大意、段落大意、段落結(jié)構(gòu)等的分析,又要有對作者的寫作目的、文章的情感價值、文章的邏輯順序、文章的文化價值甚至某個單詞的作用的分析。其次,既要使學生保持高昂的閱讀興趣和學習熱情,又要促進學生對閱讀文章的理解由表及里,促使學生對英語知識進行深度加工。最后,教學過程要重視高投入、高認知和高表現(xiàn),充分發(fā)揮學生的學習主體作用,給予學生足夠的思考或加工的時間。深度學習要求從教師立場、內(nèi)容立場向?qū)W生立場轉(zhuǎn)變,教師教學要從“滿堂灌”向“少而精”轉(zhuǎn)變,為學生搭建“腳手架”讓學生自主攀登,這樣才能引導學生逐漸走向獨立閱讀、思考,主動探究、質(zhì)疑,多向度、多層次地對話交流,有效發(fā)展英語學科核心素養(yǎng)。

參考文獻

[1]王薔.全面和準確把握英語課程內(nèi)容是落實課程目標的前提[J].英語學習,2022(4):18-33.

[2]劉月霞,郭華.深度學習:走向核心素養(yǎng)[M].北京:教育科學出版社,2018.

[3]何玲,黎加厚.促進學生的深度學習[J].現(xiàn)代教育學,2005(5):29-30.

[4]尤小平,崔允漷.學歷案與深度學習[M].上海:華東師范大學出版社,2017.

[5]張浩,吳秀娟.深度學習的內(nèi)涵及認知理論基礎探析[J].中國電化教育,2012(10):7-11.

[6]葛炳芳.英語閱讀教學中材料處理:解讀與使用[M].杭州:浙江大學出版社,2013.

[7]程曉堂.義務教育課程標準(2022年版)課例式解讀(初中英語)[M].北京:教育科學出版社,2022.

[8]葛炳芳.英語閱讀教學中的信息加工:提取與整合[M].杭州:浙江大學出版社,2015.

[9]尤小平,崔允漷.學歷案與深度學習[M].上海:華東師范大學出版社,2017.

[10]中華人民共和國教育部.普通高中英語課程標準(2017年版2020年修訂)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[11]葛炳芳.英語閱讀教學中的問題設計:批判性閱讀視角[M].杭州:浙江大學出版社,2013.

作者簡介:沈海燕(1975— ),廣西臨桂人,本科,高級教師,研究方向為中學英語教學與研究。

(責編 黎雪娟)