江南運河沿岸傳統村落空間文化屬性及價值研究

——以楊橋村為例

■劉蘇文,張瀚之

(1.常州大學美術與設計學院,江蘇常州 213159;2.澳門城市大學創新設計學院,中國澳門 999078)

大運河南起余杭(今杭州),北止涿郡(今北京),是多維空間延綿不斷的人類文化遺產,是中華歷史文化的重要載體。大運河流經八個省市,連接五大水系,全長3200公里。流經浙江、江蘇、山東、河北四省和天津、北京市,穿越海河、黃河、淮河、長江和錢塘江,并由同濟運河、永濟運河、淮揚運河、江南運河、浙東運河、惠通運河、北運河、南運河、會通、中河等十個河段組成。江南常州段是大運河中較繁忙的一段,在這里留有豐富的運河遺產。

楊橋是毗鄰大運河依支流而建的傳統村落,被常州市人民政府列為歷史文化街區,其中6座建筑被列為常州市級“文物保護單位”。2013年楊橋村入選為第二批中國傳統村落。2015年常州市政府出臺了對具有800年歷史的古村落楊橋的新發展規劃方案。本文試圖通過“深入日常生活”的渠道記憶,探討傳統村落空間文化的“規制”與“定型”[1]。楊橋村作為承載運河記憶的物理空間是立體的、多維度的。依河而建深受運河歷史文化影響的楊橋古村落,有著完全不同于其它古村落的樣貌。楊橋村在建設之初就有了比較合理的規劃,大部分建筑都是根據地形地貌規劃,有獨立的運河支流水系,同時重視公共交往空間的營造且設施眾多,村落的建筑空間和景觀具有典型的江南風雅審美樣貌。楊橋的空間文化特點是在漫長的歷史中逐漸形成的,蘊含著中國傳統血緣氏族聚落的生活模式,也隱藏著士大夫們對傳統村落空間的解讀方式和審美表達。這種文化理念與村落空間形態和諧共融是中國傳統文化的根,是民族文化的魂,在當下中國快速的城鄉一體化進程中,這些根與魂已逐漸消亡。千城一面和盲目的“美麗鄉村”“文化小鎮”建設,使這些祖祖輩輩根植于村落里的居民在所謂的“一村一品”的產業空間環境中逐漸喪失自我,無法找到內心的歸屬感,產生出極其焦慮的現代社會綜合癥,這種現代社會綜合癥在固有傳統文化價值觀崩塌面前具有極強的傳染性和擴張性,致使整個社會價值觀的持續紊亂,人們的幸福感、獲得感、安全感降低。

研究楊橋傳統村落的空間文化屬性和價值就是重述運河記憶,并通過傳統文化在村落建筑空間環境提升中的重塑,喚醒超越個體、村落、地域的運河記憶,喚醒在歷史沉淀中逐漸演化為中華民族共有的精神家園的根源。本文以“傳統村落空間”文化價值體系為索引,以空間演變、文化特征、生產方式、生活過程為藍本,形成運河記憶對村落文化的“規制”和“定型”,通過對運河記憶建構中的江南傳統村落進行分析,以典型的江南傳統村落楊橋村為調研案例,探索其空間文化屬性和價值,建構“運河記憶”場的楊橋文化價值體系[2]。

1 研究綜述

關于運河與其沿岸傳統村落遺產的研究,學術界從不同角度進行了廣泛的思考,系統分析主要集中在對運河遺產本體的挖掘、保護、應用對策、管理與治理、評價體系等方面。對于運河遺產本體的挖掘,古建筑學家羅哲文等老一輩學者在上世紀80年代就提出將京杭大運河列入世界遺產名錄。2003年,在國家文物局等部門的支持下,俞孔堅帶領學生對京杭大運河進行了詳細研究,完成了京杭大運河文化遺產廊道的研究,對京杭大運河進行了詳細的調研[3]。在保護與傳承方面,俞孔堅等研究者呼吁從大運河的歷史真實性和完整性上保護大運河[4]。從運河沿線街區歷史建筑的地域特色、空間營造的藝術價值以及環境景觀的生態可持續性和連續性等角度出發,在業界等各方的不斷呼吁和努力下,運河沿線的地方政府從城市旅游資源開發、歷史資源短缺和管理的角度提出了對運河沿線歷史街區和歷史建筑的整治和保護。楊建軍[5]、楊倩[6]等分別提出從城市規劃的角度保護和發展運河沿線的傳統建筑和街區的保護與利用。在申報的對策和行政管理方面,中國文化遺產研究院委托東南大學編寫第二階段的保護規劃要求[7],此后更多學者集中在運河沿線的歷史街區和現代住宅活動的水平調查上。2014年,姜師立、唐劍波等人出版了專著《京杭大運河遺產監測技術及應用》,強調了遺產監測和技術措施的必要性和復雜性,并從本體論、影響因素和管理行為方面進行了分析[8]。劉森林探討了大運河的歷史發展、管理與治理、聚落與環境的關系[9]。謝安良就運河對城市發展和人民生活的影響進行了探討和分析[10]。從文化價值及文化治理層面,阮儀三先生及其團隊對城市遺產保護基金會資助的“運河記憶”京杭大運河沿岸歷史村鎮調研,歷時三年多對整個運河沿線的市縣村144個點進行了深入詳細的調研,勾勒出了運河沿線建筑遺存的清晰脈絡。

所謂“運河記憶”,它一方面包含時間性層面的“記憶”,“運河”又指出了特定的空間層。運河記憶跟城市記憶一樣,是人們對運河區域環境及其形態要素所產生的審美特征認同后的集體記憶。是歷時和共時的統一,是動態的在不斷發展、持續更新的過程中,是對過去的回顧和對未來的一種影響[11]。近年來,學者們在傳統村落、歷史街區的實踐中探索藝術價值[12]、記憶空間[13],也有從環境行為學和社會學相結合的角度研究記憶空間的活化利用[14],在特定區域的場所記憶包括鄉愁記憶相關的研究也多有涉足[15-16],并一致認為記憶包括文化屬性記憶不再只屬于是心理學、語言學研究的領域,整個社會人文學領域對文化記憶的研究都具有深入探討。

城鎮化進程中,中國由農業社會向工業社會、向數字時代的變遷,運河記憶以異乎尋常的穩固性在當下社會中傳承與發展。不同地域、民族、文明類型的多元文化借由運河交流、對話、沉淀,在全球化與本土化的張力中,承載著運河記憶的社會規范、社會習俗,其文化的凝聚力引起了廣泛關注。在運河沿岸傳統村落文化的具體研究中,基于集體文化的運河記憶建構深刻影響著運河文化當下的整體性面貌和未來發展趨勢。伴隨著社會的高速發展和變革,轉型期的社會形態以及人文意識超越了普遍意義上的人們對一般村落空間及運河文化的理解。植深在特定地域群體中的個體利用流動的運河及其沿岸空間去記憶或表達特定地域文化。莫里斯·哈布瓦赫(Maurice Halbwachs)在《論集體記憶》中闡述集體記憶與個體記憶之間的辯證關系,集體記憶是在特定的人群聚合體中得以體現,并形成記憶力量,但集體記憶必須通過這特定人群個體記憶的集合才能形成集體記憶,而集體記憶又具有地域屬性[17]。由于運河及沿岸村落的歷史更替與演進,運河記憶凝聚著這一變遷過程中形成的社會文化結構,將這些體驗與回憶通過有形和無形的文化意識固定下來并得以傳承。在運河記憶場的過程中,通過將某個特殊時期的景象納入持續向前的過程中,組成一個共同體驗、想象和行為的“象征意義體系”,從而激活了多維的運河沿岸傳統村落文化價值認同體系。

2 運河水系影響下的楊橋村落起源及重要歷史階段

楊橋村作為常州運河沿岸典型傳統聚落,被譽為“江南水鄉古村落”,介直陽之邑,通南北之衢[18]。據考證村名中的“楊橋”二字起源于村南的一座名為“南楊橋”的單孔石拱橋。據傳南宋朱熹的子孫朱慥曾途經此地,也就是現在的武進區楊橋太平庵附近,他看到此地水陸交通便利,田地肥沃、水草豐美,是一塊寶地,便在此地停留下來繁衍生息謀求發展[19]。

此地水網密布,利于行舟,但河道縱橫南北交通受到河流的阻隔,無法直接進行便利的交往和貿易往來,為了便利街市商貿的溝通,當地村民們把村中的一棵大楊樹砍下,建成了一座木橋,人們便將此橋稱之為“楊樹橋”,繼而后世將此處也喚作“楊橋”。現存楊橋古鎮的“楊橋”為花崗巖石材主體構建,其結構為典型的縱聯分節并列砌法,橋的全長為14.4米,橋面連同兩側橋欄凈寬2.72米,拱形中心點的直徑是5.05米,面南有石階十一級,面北石階為十五級,圈拱上方東西兩側各有橋耳一對呈對稱分布。當年很長一段時期此橋曾是連接陽湖和宜興兩縣之間的重要通道。史料記載到宋末這座拱形石橋一直保存完好如初,到清末道光年間重建。解放初期在橋的東側橋欄處立有道光年間的《重建楊橋碑記》,該碑詳細記載了清道光年間重修橋梁的紀實,現在該碑記已不知去向。后因為當地以“楊橋”命名的地方眾多,為了有所區別,同時又鑒于其位于武進陽湖最南端,隨后便改稱為“南楊橋”,本地居民也俗稱該橋為“月亮橋”,當今在橋欄兩側仍可見雕刻于橋中央的楷書“南楊橋”字樣,并且該橋已于2008年9月被常州市人民政府頒布為市級文物保護單位。“楊橋村”的名字便是在“南楊橋”的基礎上發展而來并沿用至今[20](圖1)。

■圖1 南楊橋

地處運河沿線的楊橋村具有悠久的建村史,從始建于南宋時期算起已有近900年的歷史。據史料記載它興盛于元、明時期,一度鼎盛于清末到民國初年,一直是蘇南重要的交通貿易重地,五十年代后期逐漸落寞,八十年代蘇南模式的工業化發展和當下的城鎮化進程,使這個古村落逐漸凋敝。從地理位置看,楊橋村處于太湖、滆湖(又稱西太湖)兩湖之濱,在歷史上曾是蘇南水鄉交通貿易重地,繁榮的經濟貿易也使當地的文化藝術得到了空前的發展。楊橋古村落原有“介宜陽之邑,通南北之衢”的美稱,歷來為武進南門的商埠門戶。縱觀歷史的發展進程,楊橋村曾經有過不同的發展和繁榮時期。

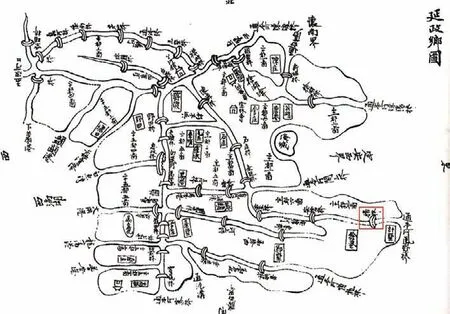

自宋始,人們在這里繁衍生息逐成聚落,至元末明初,楊橋成為江南省常州府的重鎮。明朝年間,當時楊橋東邊的謝橋是交通、文化、貿易的交流中心,熱鬧繁華,但謝橋受當年火燒紅蓮寺事件的影響遭到了毀壞,大部分商貿活動逐漸搬遷到了現在的楊橋(圖2)。

■圖2 明萬歷三十三年(1605年)延政鄉圖

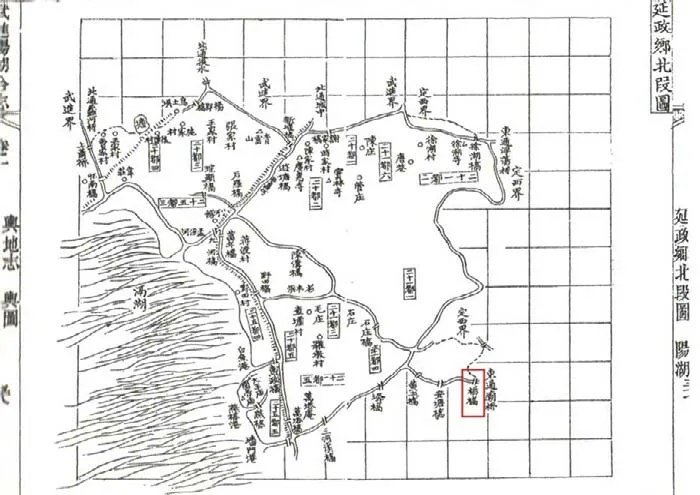

清代中期,楊橋鎮成為常州府陽湖縣和宜興縣交界地區的集市貿易中心,大批商賈云集于此,筑園造第,樓宇毗鄰,其繁華一度超過宜興縣城,被稱為“太湖首鎮”。

清末民初的楊橋商貿達到了歷史上的鼎盛期,當時以楊橋村落為中心的商貿盛況空前,相鄰不遠的湖塘鎮相對比較落寞,湖塘鎮的發展壯大亦是解放以后的事了(圖3)。

■圖3 清道光二十三年 (1843年)延政鄉圖

到了抗戰時期,日寇的進犯途徑主要是陸上推進,楊橋河道縱橫陸路交通不便,給楊橋的發展殘留了一線生機,在這一時期楊橋也再度商人云集,當時的求實中學也在這一時期創辦,此時的楊橋也一度成了方圓十多里的經濟、文化、商貿中心。

3 運河水系與楊橋村落空間環境成因與變遷軌跡

運河貫通江南原有密布的水系,是江南水鄉的靈魂。楊橋因水而生因水而榮,依河而建是楊橋的基本布局,因河而興是楊橋經貿發展的基本軌跡,江南運河及古運河支流在楊橋的經濟文化發展進程中起著決定性的作用。江南運河及運河支流對楊橋的交通貿易和生產生活起著決定性的影響,大運河是其江南水鄉典型樣貌和自然環境構成的重要因素。沿河街巷、臨水碼頭、碧波漿影、小橋流水人家匯成了楊橋古村落秀麗的地域特有的風貌。楊橋村其街巷隨河道呈線性布局,路與河道或相平行、或相垂直,建筑沿河或沿街而建,蜿蜒曲折,河道即行道,河道即街道,構成了街上車馬人流涌動、河上舟船如梭的傳統立體交通網。

楊橋源于宋到明發展到一定規模,為最初始的集鎮聚落,聚落依張仙浜沿河發展,主要以貿易經營為主(圖4)。到了元明時期,楊橋聚落進一步發展壯大,由于水運的重要性,房屋多依張仙浜兩側而建。觀音浜水系與朱家浜水系相連接,聚落在觀音浜、朱家浜、張仙浜構成的環形水體構架中發展,并逐步形成以南北向街巷為主要方向的十字形發展(圖5)。

■圖4 宋時期楊橋村規模

■圖5 元明時期楊橋村規模

民國時期,楊橋村落跨越內環水系(觀音浜—朱家浜—張仙浜)向外圍繼續發展,堵家浜—朱家浜—張仙浜外環水系形成,村落發展主要以內環水系為核心向外擴張(圖6)。解放后,楊橋進一步發展壯大,建設主要在外環水系內進行,楊橋原有環形水系交通重要性減弱,內外雙層環形水系結構由于大量房屋建設而遭到破壞(圖7)。

■圖6 民國時期楊橋村規模

■圖7 解放后楊橋村規模

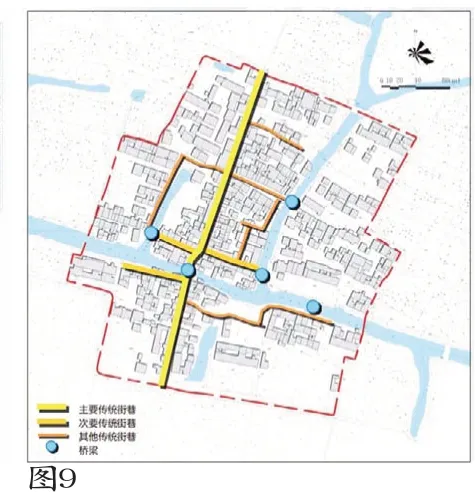

運河影響著村莊格局的演變,村莊格局又促進運河支流的發展,楊橋村聚落宋朝時期依張仙浜沿河發展(圖8);元明時期,聚落在“觀音浜—朱家浜—張仙浜”構成的環形水體構架;民國時期,形成“觀音浜—朱家浜—張仙浜”內環和“堵家浜—朱家浜—張仙浜”外環形成的內外雙層環水系結構;因其水系格局的影響,楊橋街巷體系充分彰顯出江南水鄉的文化風貌。楊橋整體以南街—北街為村落的構架,從南到北呈魚骨狀往外衍生出數條東西街巷。主要有太平庵街、橋南西街、楊橋東街、橋北西街等組成,呈南北向魚骨型的街巷布局,所有街巷布局與河道走向相對,形成了主街、副街、小巷的層級交通系統。東西南北交匯的街巷口形成開敞的街區公共空間(圖9)。

■圖8 楊橋村不同時期水系變化圖

■圖9 楊橋古鎮多級網絡系統

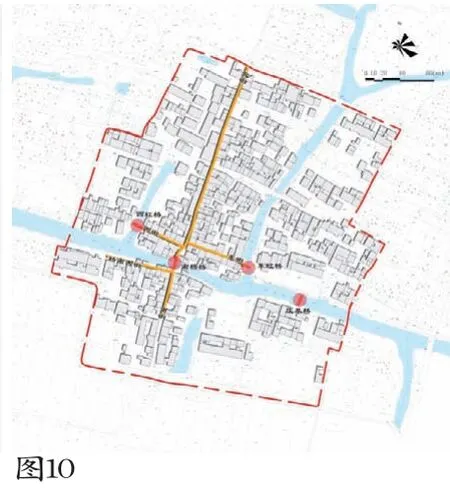

從整體水系看,張仙浜、朱家浜、觀音浜三條水系在三個方向環繞楊橋古街,村落的五條主要街巷與河道平行或垂直,河上的四座石橋溝通南北東西連接村內村外,整個楊橋村呈現出“三浜四橋環五街”的空間布局,相對完整地反映了楊橋村的整體空間布局與運河水系相輔相成的依存關系,較為完整地呈現出江南水鄉獨特的空間格局[21](圖10)。

■圖10 楊橋古鎮空間格局

4 運河歷史屬性與楊橋傳統村落的文化價值

大運河的交通功能使得楊橋古鎮在歷史上成為商賈云集之地,在鼎盛時期楊橋古鎮上戲院數家傳南腔北調,茶館、酒店喜迎八方賓客,當鋪、寺廟和富商宅院遍布大街小巷,整個古鎮充裕著豐厚的歷史文化底蘊。

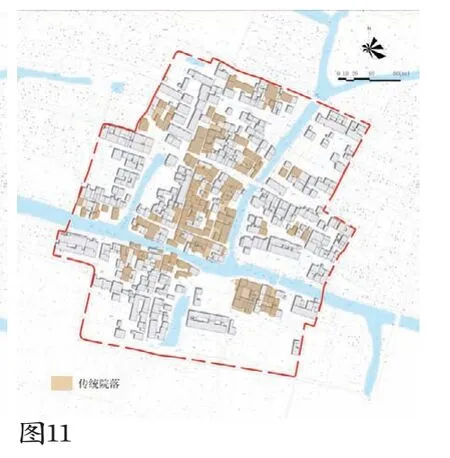

楊橋獨特的產業在大運河的加持下成為地域文化的一部分,在形成一定規模的街巷街區后,此地的飲食、休閑、宗教等文化活動逐漸繁榮。隨著村落規模的不斷擴大,人口越發密集,臨近大運河擁有狹長的岸線,建筑與街巷開放空間擁有較好的小環境。因其適宜居住的環境,在士族引領下形成了本地獨有的文化風氣,吸引大批富賈、文人聚此置地修宅筑園,亭臺樓閣臨水而建,店鋪廟堂鱗次櫛比。從現存的規模看,保存相對較完整的仍有480余間明清建筑,河道中還有1000余米石駁岸保存完好。楊橋的典型建筑如牧齋堂、戴家府第、百歲莊園等古建筑彰顯著昨日的輝煌。從歷史資料上看出,在當年的楊橋古鎮上,老字號的同仁堂藥店、丁永堂糧行、全盛嫁妝鋪、白虎堂茶館、榮光客棧、陳萬隆煙莊等老字號商鋪遍布其間,在江南一帶名噪一時。由于南北客商云集,形成了前店后坊、戶戶經商的繁榮盛景。古鎮上商埠文化氛圍濃厚,不但帶來了商貿的繁榮,也帶來了南北文化習俗的大融合,形成了自身獨特的文化印記(圖11)。

■圖11 楊橋村傳統院落分布

幾百年來,運河記憶下的楊橋古村落無聲地呈現著水與村的文化風韻,運河與村落形成了自己獨特的街區結構與地域建筑及民俗文化特色。從現存的街巷和建筑看,成規模的傳統建筑群在逐漸消亡,形成斑駁的片狀形態。隨著村民建筑活動的增加,無規劃、無設計自發性的村民自建房,很大程度上破壞傳統民居的原始樣貌,傳統建筑的消亡帶來街巷傳統文化慢慢流逝。楊橋古鎮在改革開放初期無論是原住民還是地方政府都缺乏古鎮傳統文化的保護意識。改革開放西風勁吹,在外來文化的強勢沖擊下,現代與傳統已經不是人們關心的話題,物質利益高于一切的狹隘思想意識,致使楊橋古鎮被所謂的現代城市文化所蠶食。

好在經濟的高速發展也帶來了人們的文化自覺,隨著社會的發展,人們逐漸認識到歷史文化遺產的價值不是簡單的金錢數字的疊加,而是一個民族的根基和靈魂所在,是血脈的延續和依托。傳統村落文化的內涵不斷地拓展,從單一的建筑到街區的環境再到多元的歷史文化資源,從建筑單體到歷史街區,從歷史遺存本身到歷史文化環境的演變,這些都反映出歷史文化遺產保護內涵的持續拓展、不斷豐富和發展。“如何保留、如何傳承”,“如何保護、如何更新”是楊橋古鎮能在城鎮化發展背景下必須面對的嚴峻課題。對該街區的考察分析,筆者認為利用現有歷史遺存資源,將楊橋古街打造成文化、旅游、商業、娛樂、居住等功能的復合試驗區,保護街巷的整體風貌和村民的合法居住權益,在保護的基礎上適度開展旅游、商業等經濟活動,打造包含傳統民間藝術、傳統手工藝文化展示與體驗、茶文化、飲食文化、祭祀文化、歷史展示等功能的文化博覽園,實現經濟和文化的雙贏,從而實現整個傳統村落的可持續發展,這也是該研究的目的。

5 結語

運河沿岸傳統村落遺存是大運河世界歷史文化遺產的重要組成部分,江南運河沿岸歷史街區、碼頭、傳統村落遺存數量較多保存較完整,歷史發展軌跡和脈絡也相對清晰,對運河沿岸村落空間文化屬性及價值研究,是對大運河遺產研究的延伸和擴展,是歷史發展的要求也是民族文化保護與傳承的基礎。在國家重大轉型時刻和城鄉一體化建設的時代背景下,這種研究的需求比任何時候來的都要迫切。江南運河兩岸的歷史遺存是我們民族文化的共同記憶,對運河沿岸村落空間文化的研究,就是對我們自身歷史文化淵源的重新認知和共同價值觀體系的再構建。傳統村落是民族文化重要的傳承載體,是我們基于幾千年農業發展的血緣氏族繁衍的文化印跡。中華民族數千年的輝煌都深深地鐫刻在傳統村落中的一磚一瓦、一草一木上。我們現在反復講民族要振興、國家要富強,重點是民族要自信。一個民族的自信是要有基因的,這個自信的基因是建立在原有的強大歷史之上的。對大運河沿岸傳統村落的空間文化屬性及價值研究,再一次清晰地印證了中國作為一個歷史悠久的文明古國,數千年來一直是世界最富有、最強大的國家。