吉林省玉米產業發展淺析與展望

◎支 俏 王珊珊 楊 光 祁鐵鑫

吉林省松嫩平原位于世界三大黃金玉米帶之一, 是我國農業大省、 重要的糧食主產區和商品糧基地, 資源稟賦優越, 建好 “黑土糧倉”、 努力讓 “中國飯碗” 多裝 “吉林好糧” 是吉林使命和擔當。

近年來, 吉林省積極做好農業特別是玉米產業這篇大文章, 通過優化調整玉米種植面積, 提升玉米品質, 增加玉米單產, 加強玉米加工轉化力度, 玉米產業發展趨于效率化、 優質化, 形成了玉米生產、 加工、 流通等比較全面的全產業鏈條。 本文將從不同的方面進行闡述和分析。

一、 玉米生產

吉林省有著良好的玉米種植基礎, 省內三分之二以上農作物耕地用于種植玉米, 玉米種植優勢比較明顯, 不斷總結推廣 “梨樹模式”, 有效提高黑土地保護和高標準農田建設水平[1],累計建設高標準農田4330 萬畝, 黑土地保護性耕作面積擴大到3283 萬畝[2]。

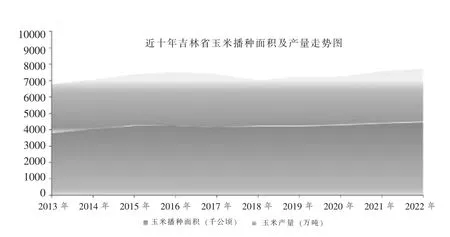

1. 從生產數據來看, 吉林省玉米播種面積、產量逐年穩步遞增 (2018 年由于極端天氣等因素, 玉米略有減產), 2022 年全省玉米播種面積6704.1 萬畝, 比上年增加102.3 萬畝, 總產量為3257.9 萬噸, 比上年增加59.5 萬噸, 其中榆樹市、 農安縣、 公主嶺市、 梨樹縣等七個縣市均列入全國十大產量大縣。

2. 從種植情況來看, 吉林省的基層農業生產情況不僅是播種面積, 在產量方面都是以玉米為主, 約占總產量的80%左右, 且長春、 四平、 松原等中、 西部較多, 白山、 延邊等東部相對較少, 大部分以合作社、 家庭農場等規模種植為主。 近幾年, 種植結構不斷優化, 以公主嶺市為例, 將 “三產融合” 作為農業產業發展的重點工作, 同時穩固農業種植基礎, 全面提升糧食的綜合生產力, 深入實施 “藏糧于地、 藏糧于技” 戰略, 全面提升糧食綜合生產能力, 打造更加完備的糧食產業[3]。

3. 從機械化水平來看, 隨著科技水平、 現代化水平逐漸提高, 從玉米春翻、 播種、 打藥到收割的全過程機械化生產, 農業基礎設施建設逐步完善, 極大的提高了生產效率, 機械化生產較為普遍。 截至2022 年, 全省累計建成高標準農田4400 萬畝, 占糧食播種面積50.7%, 玉米等主要農產品的機械化率在90%以上, 農村農機從業人員超過140 萬人, 農機化作業服務組織達到9725個, 農機專業合作社達到6694 個。

二、 玉米收儲

為了玉米市場的平穩運行, 以及適應、 順從市場經濟的發展規律。 2016 年中央一號文件明確提出: “按照市場定價、 價補分離的原則, 積極穩妥推進玉米收儲制度改革”。 吉林省認真落實糧食安全省長責任制, 強化推進玉米收儲制度改革, 統籌抓好糧食收購的主體責任[4],通過利用市場定價機制, 平衡玉米供求市場, 協調并引導玉米及相關產業健康發展, 調整優化種植結構, 加快市場化進程, 保證農民種糧收益和國家糧食安全。 2022 年, 全省三等以上玉米占總量97.9%,容重平均值719g/L (二等), 不完善粒含量平均值1.8%, 截至5 月9 日, 農民坐家出售玉米(標準水) 平均價格為1.3 元/斤。 隨著玉米收儲制度改革的推進, 包含深加工企業在內的各類收購主體進入市場收購的積極性被調動起來, 收購意愿增強。 2023 年, 全省入統企業累計收購2022 年度玉米593 億斤 (玉米深加工企業收購104.5 億斤), 同比增加30.2 億斤。 總體看,玉米收儲制度改革有利于釋放糧食主產區的產地優勢, 逐步形成了多元玉米收購主體并存的市場格局, 促進相關產業布局調整, 增強了玉米的流通, 有效緩解了陳庫存消化壓力, 不斷延伸玉米產業鏈, 為玉米產業提質增效提供了充要條件。

自2017 年, 吉林省積極引導、 培樹一批農村合作社、 糧食加工企業、 收儲企業等為糧食產后服務中心, 并以點帶面、 擴大影響。 目前, 全省共建設173 個糧食產后服務中心, 以中糧貿易吉林有限公司、 四平市四糧集團為代表的糧食產后服務企業, 以市場需求為導向, 積極對接基層農民, 為農民提供代清理、 代烘干、 代儲存、 代加工、 代銷售等服務, 越來越多的玉米實現了 “入庫上樓”, 實現 “存糧在家” 到 “存糧到庫” 轉變, 達到節糧減損、農民增收[5]。 2022 年,全省超額完成“地趴糧” 整治年度目標任務。

三、 玉米加工

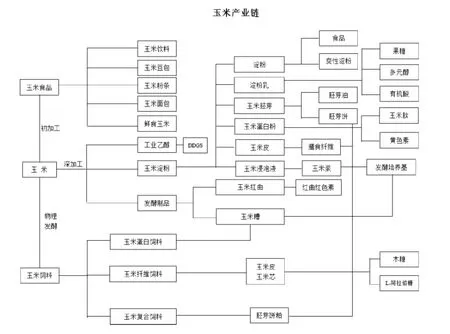

玉米作物的功能較多, 是加工程度最高的糧食作物, 因此玉米加工業是整個玉米產業的重點和重要的市場參與者, 玉米加工企業的發展對玉米產業具有重大影響, 是推動玉米加工業高質量發展和提升玉米產業核心競爭力的重要途徑。 從圖中可以看出, 玉米及其相關產品豐富多樣, 通過初加工就可以將原糧玉米轉化為食用食品, 而玉米深加工企業是吉林省內消化玉米的主要渠道,代表性企業有吉林燃料乙醇、 中糧生化(公主嶺、榆樹)、 新天龍等, 主要加工產品淀粉及副產品、淀粉糖、 氨基酸、 化工醇類等, 其中淀粉及淀粉糖類約占60%, 酒精等醇類約占20%, 味精、 賴氨酸、 檸檬酸等產品約占20%。 雖然整體上企業有所盈利, 但仍需看到, 吉林省玉米產業鏈條不長, 產業創新能力有待加強, 未形成較大規模的產業集群, 而且目前遇到的困局是高庫存, 弱需求。 因此, 技術創新, 打造多元化產品鏈, 提升核心競爭力是加工企業未來發展的驅動力。

同時吉林省玉米秸稈的產量也很大, 大約每年4000 多萬噸的產量, 秸稈飼料化是我國秸稈資源利用的主要方式, 不僅能夠減輕動物植物飼料供應渠道不足的問題, 而且還能創造出利潤, 增加收入。 梨樹縣全力推進秸稈飼料化工程, 全面啟動飼料化利用技術培訓, 確保了全縣草畜動物養殖量的快速增長勢頭, 2022 年秸稈飼料化利用量達72 萬噸, 秸稈飼料化利用率超過35%。

四、 玉米消費

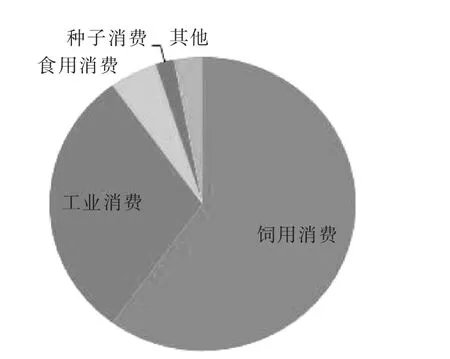

玉米消費結構圖

從玉米消費結構圖看可分為工業消費、 飼用消費、 食用消費和種子消費等, 其中飼用消費主要來自于飼料養殖業的需求, 而玉米是主要的飼用原料, 約占60%左右; 工業消費主要包括生產酒精、 淀粉、 制調味品等, 約占30%左右; 食用及其他消費較少, 約占10%左右, 主要是由于生活水平的不斷提高, 飲食習慣逐漸改變, 畜產、水產、 肉蛋類等產品逐漸取代部分的食用需求。伴隨著時代的發展, 企業逐漸提高了對加工轉化率的認識, 生產方式和生產技術不斷優化改進,促進飼用消費的比重逐步提升, 工業消費的增長越來越顯著。 特別是近二十年來, 吉林省玉米消費量逐漸上行, 占產量比重大幅增長, 由65.11%增長至129.70%, 增長幅度達到99.20%, 增長速度明顯高于全國平均水平。

糧食交易平臺充分發揮宏觀調控載體作用,以市場化手段配置資源, 組織臨儲玉米拍賣。 截至2022 年底, 吉林省累計成交臨儲玉米近0.9 億噸, 其中, 貿易企業約占75%, 深加工企業約占20%, 飼料養殖企業約占5%, 貿易企業成交的玉米基本都流向了飼料、 深加工等高需求生產加工行業。

近年來, 吉林省堅持打造本土區域糧食品牌,加大宣傳力度,不斷滿足市場需求,做好“吉林大米”“吉林鮮食玉米”的品牌效應,增加優質品種種植面積,提高品質,這對于促進玉米產業高質量發展, 擴大農業產業規模都有較好的示范作用。 目前已有公主嶺農嫂食品、 德樂農業等一批農業產業化重點龍頭企業為代表, 不斷壯大, 提升了在中高端客群的消費規模和市場占有率, 產品覆蓋國內其他省份, 同時吸引了日本、 俄羅斯等國家和地區的廣大消費者和糧食企業的洽談合作。

五、 發展展望

強國必先強農, 農強方能國強。 玉米產業發展是一個長期的過程, 吉林省將建設農業強省、提升糧食產能、 全面推進鄉村振興作為工作要點, 結合自身優勢產業, 補齊自身發展短板, 升級產業鏈條, 實施全產業鏈開發, 全力做好 “糧頭食尾” “農頭工尾” “畜頭肉尾” 增值文章,積極推進玉米水稻、 雜糧雜豆等十大產業集群建設[6],增加優質飼用、 鮮食玉米產品的有效供給,持續把糧食優勢轉化為產業優勢, 保證玉米產業正持續不斷地向前發展, 謀劃實施“千億斤糧食”產能建設工程, 積極引導多元主體在不同階段均衡入市收購, 確保玉米市場平穩有序, 促進玉米市場保供穩價, 提升精深加工能力, 研發優質產品, 為全面推進鄉村振興、 加快吉林省農業農村現代化發展做出貢獻。