語言類型學視角下的維吾爾語致使結構

卡依沙爾·艾合買提

(新疆農業大學,新疆烏魯木齊 830052)

一、背景

致使范疇是人類語言中普遍存在的一個語義范疇,其表達方式雖然在各語言中多樣化,但其背后體現了人類語言的共性。Shibatani從語言類型學的角度指出:“致使范疇是事件B緊接著事件A發生,而且事件B完全依賴于事件A才能出現。”從這個定義來看,致使范疇中存在兩個事件,即原因A和結果B,二者之間的關系是A導致了B的產生。伯納德·科姆里指出:“致使范疇指一個宏觀事件由A和B兩個微觀事件組成,‘A導致B的出現’或者‘A使B產生’,這兩個事件之間的關系就是致使關系。”倫納德·泰米爾認為基本致使情景包括三個主要組成部分:一個簡單事件、直接導致這一事件的事件,以及這兩者之間的因果關系。語言類型學的研究成果表明,世界語言的致使結構大體上可分為形態型致使、詞匯型致使和分析型致使三種類型[1-2]。這三種類型基本上囊括了各種語言中致使范疇的類型。

二、維吾爾語致使結構的類型

(一)形態型致使

伯納德·科姆里指出:“形態型致使指使成謂語通過形態手段跟非使成謂語發生聯系,如通過詞綴,或通過有關語言可資利用的任何其他形態技術。”[3]他進一步指出,這種把使成謂語跟非使成謂語聯系起來的手段是能產的。Dixon通過跨語言調查,提出了9種標記致使結構的形態手段,分別是:內部變化、輔音重疊、元音加長、聲調變化、重疊、前綴、后綴、前后綴、中等。Dixon提及的這9種形態手段在不同語言中的呈現不一樣,有的語言可能有幾種形態手段,而有的語言可能只有一種形態手段。例如,英語中部分形容詞、名詞附加具有致使意義的前綴和后綴,可生成使役動詞,如enrich(使豐富)、purify(凈化)等。漢語是孤立語,缺乏嚴格意義的形態變化,語法意義主要通過虛詞和語序來體現。不過,漢語中也有類似形態變化的致使后綴“-化”,該成分加在部分名詞或形容詞后面,表示“使某物轉變為某種性質或狀態”,如“綠化”“美化”等。

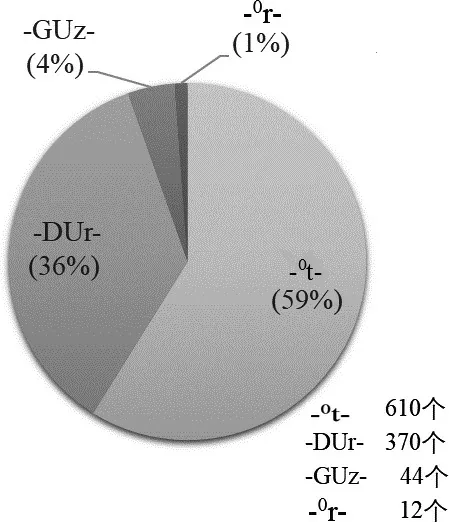

維吾爾語中用形態表示致使意義的后綴很發達,共有六個:-0r-(=-r-/-ir-/-ur-/-ür-)、0t-(=-t-/-it-/-ut-/-üt-)、-DUr-(=-dur-/-dür-/-tur-/-tür-)、-s?t-、-iz -、-GUz-(=-uz-/-quz-/-güz-/-küz-)。這些后綴的附加受語音和諧律的限制。根據筆者所收集的維吾爾語中常用的1 010個動詞及其致使(使動態)形式顯示,除了“-s?t-”和“-iz-”之外的四個后綴,都可以和大多數動詞自然組合,構成其相應的致使動詞,而且能產性強。如ari-(疼)—ari-t-(使疼)、yaz-(寫)—yazdur-(讓寫)等。維吾爾語中,-s?t-只能附加在k?r-(看)一個動詞后面,構成該動詞的致使形式k?rs?t-(使看)。-iz-也只能附加在兩個別動詞之后構成相應的致使形式。由于這兩個后綴的能產性極弱,本文將由這兩個后綴構成的致使動詞看作詞匯型致使來對待。其實,Shibatani早就指出:“只有能產性強的屈折(形態型)詞綴形式構成的致使才看成是屈折型(形態型)致使。”語料顯示,形態后綴-0t-、-DUr-、-GUz-、-0r-的能產性不同,因此,他們構成的致使動詞的數量也不同,這可以用圖1來表示。圖1顯示,形態型致使標記-0t-能夠與610個動詞合并構成致使動詞,占動詞總數的59%;-DUr-能夠與370個動詞合并構成致使動詞,占動詞總數的36%;-GUz-能夠與44個動詞合并構成致使動詞,占動詞總數的4%;而-0r-能與12個動詞合并構成致使動詞,占動詞總數的1%。可見,在這些形態型致使標記中,-0t-的能產型最強,-DUr-的能產型較強,-GUz-排在第三位,而-0r-的能產型最弱。從使用頻率來看,在維吾爾語中,這四個致使標記可表示為:-0t->-DUr->-GUz->-0r-。換言之,-0t-的使用頻率最高,而-0r-的使用頻率排在最后。

圖1 -0t-、-DUr-、-GUz-、-0r-的能產性

(二)詞匯型致使

詞匯型致使是指把“原因”和“結果”的概念編碼到一個單句里的表達。例如,英語例句“Alison broke the window(阿里松打破了窗戶)”中,把原因和結果都編碼到動詞“break(打破)”里,表示因果關系。從形式上看,詞匯型致使是指一個致使動詞沒有任何附加形態標記表示致使意義。如英語中的“feed(喂)、kill(殺死)”等,漢語中的“使、讓、逼、嚇”等。但具有“相同意義”的致使動詞,在不同語言中有時會呈現完全對等的情況,如英語中的“teach”、漢語中的“教”以及維吾爾語中的“?g?t-”,他們都是表示相同意義的致使動詞,這些動詞本身就含有“使……懂”語義。但有時會出現完全不同的情況,如英語中的致使動詞kill本身就包含“使……死”之意。為了準確無誤地表達該動詞的語義,在漢語中就得用述補式“殺死”來表達,而在維吾爾語中用“?l-(死)”后附加形態后綴-tür-,即“?ltür-”來表達。這表明,表示同一意義的純致使動詞在跨語言中不一定用純致使動詞來表達。維吾爾語的語言事實表明,維吾爾語的詞匯型致使至少有三種構成方式:第一,具有致使意義的詞根動詞;第二,具有致使意義的派生動詞;第三,具有致使意義的復合動詞。

1.具有致使意義的詞根動詞

詞根致使動詞就是指語義上含有“致使義”的動詞。如“mu?llim oquγuilarγa muzika ?gitidu(老師教學生音樂)”中的“?g?t-(教)”,語義上所表示的意義和致使動詞所表示的語義“某人致使或引起某事發生”是相吻合的。此外,我們也不能把動詞?g?t-(教)拆成“?g-”與“-?t”和“?g?-”與“-t”兩種成分,因為現代維吾爾語詞匯系統中沒有“?g-”“?g?-”等動詞。也就是說,詞根致使動詞是不能從內部再分成更小的語義成分的,它就是一個整體,并且語義上含有致使意義。維吾爾語中常見的詞根致使動詞還有oyat-(叫醒)、yarat-(創造)、buz-(弄壞,破壞)、tos-(把尿)等。

2.具有致使意義的派生動詞

派生動詞是指詞干加構動詞成分而形成的動詞。維吾爾語中有數量不少的構動詞成分。第一,維吾爾語中-lA(= -la/-l?)加在部分形容詞、名詞等靜詞類之后,構成與詞根意義相關的各種動詞,而這類動詞含有致使意義。例如,a?karila-(使公開)、zinn?tl?-(裝飾)等。第二,k?r- + -s?t-,該后綴在維吾爾語中只能附加在k?r-(看)動詞之后,構成表示致使意義的動詞,如k?rs?t-(讓看,展示)。第三,V- + -iz-,“-iz-”在維吾爾語中僅僅和兩個動詞組合構成使動態動詞,如emiz-(喂奶)、temiz-(使滴落)等。值得注意的是,現代維吾爾語中的em-iz-(喂奶)已經被em-it-和?m-güz-所取代,而tem-iz-(使滴落)被tem-it-所取代。這種現象說明致使后綴-iz-在現代維吾爾語中漸漸失去了其功能。

3.具有致使意義的復合動詞

維吾爾語詞匯型致使結構中除了上面所提到的幾種類型外,也有具有致使意義的復合動詞類型。當這類動詞在句中使用時,就會體現致使事件與被使事件謂語動詞的高度融合,語義上表示致使含義。具有致使意義的復合動詞有兩種類型。第一,名詞/形容詞+qil-型,該類型中,動詞qil-(做、干)與名詞或形容詞組合,構成表示致使意義的復合動詞,如Ubizni xu?al qildi(他使我們高興)。維吾爾語中常見的此類復合動詞還有bizar qil-(使厭煩)、xatirj?m qil-(使安心)等。第二,“名詞-向格+sal-”,攜帶向格的部分名詞與動詞sal-(放,投)組合,能形成具有致使意義的復合動詞。該結構語義上表示“某事(某人)致使或引起某種事情”之意,其致使意義主要是由動詞sal-(放,投)的語義決定的。例如,Unig?pliri hamm? ad?mniululia seliwatti(他的話使聽眾嘩然)中的ululia sal-(使引起爭論)就有明顯的致使意義。類似的復合動詞還有ussula sal-(使……跳舞)、t??wi?k? sal-(令人擔憂)等。

(三)分析型致使

伯納德·科姆里指出:“分析型使成式的典型情形是表達使成概念和表達結果各有獨立的謂語形式,如I caused John to go(我使約翰去了)、I brought it about that john went(結果我使約翰去了)兩個英語例句中就有兩個獨立的謂語。即cause(使/讓)和brought it about(造成/使得)是成因,而go(去)是結果。”這兩個例句在句法上均表現為“NP1+V1+NP2+V2”形式,在語法上表現為“主語(NP1)+致使動詞或結構(V1)+兼語(NP2)+表示結果的動詞(V2)”。在語義上,NP1(I)為動作的施動者,V1(cause和brought it about)是致使動詞,NP2(John)是動作的受影響者,V2為NP2受影響后執行的動作。不難看出,分析型致使有雙事件結構的本質。Dixon認為分析型致使有兩種類型,一種是迂說式致使結構,另一種是連動結構。Shibatani指出:“漢語中的使、讓,英語中的cause(引起)、make(制造)、get(使得)、have(顯示出)、let(讓……發生)就是典型的迂說式致使動詞。”根據筆者的觀察,維吾爾語分析型致使的表達方式至少有兩種類型,即致使型因果結構和致使型連動結構。

1.致使型因果結構

2.致使型連動結構

連動結構是由多個動詞所構成的動詞序列,動詞之間不存在任何顯性的并列、從屬或其他類型的句法依存關系,而且整體上充當所在小句的單一謂語[4-7]。

維吾爾語的語言事實表明,維吾爾語中存在致使型連動結構。與其他語言不一樣的是,維吾爾語通常用一個動詞通過-0p連接另一個動詞來編碼致使事件。例如,Mü?üka?qanni qorqutup qauruw?tt(i貓嚇跑了耗子)中出現了qorq-(害怕)和qa-(逃跑)兩個動詞,這兩個動詞都攜帶了致使標記,如qorqut-(使……怕)、qaur-(使……逃跑)等。在該句中,mü?ük(貓)是動作的致使者。換言之,mü?ük(貓)的出現或其某一個動作使a?qan(耗子)害怕而跑掉。a?qan(耗子)是受役,它受外來影響而做一個動作(害怕而跑掉),并且a?qan(耗子)攜帶了賓格標記-ni。在該句中,第一個動詞qorqut-(使……怕)是“成因”,第二個動詞qaur-(使……逃跑)是“結果”。換言之,致使事件在前,結果事件在后,這符合時間順序原則。

三、結束語

筆者從語言類型學的角度出發,對英語、漢語、維吾爾語三種語言的致使結構進行了全面對比和分析。研究結果顯示,維吾爾語中不僅存在形態型致使,而且存在多種詞匯型致使和分析型致使。