掃描電子顯微鏡中的唯物辯證法

陳莉,徐澤忠

(1.合肥幼兒師范高等專科學校藝術系,安徽合肥 230013;2.合肥學院分析測試中心,安徽合肥 230601)

唯物辯證法是思辨性與實證性相統一的哲學方法,是科學的世界觀和方法論[1]。“辯證法”這個術語,在哲學發展進程中的不同階段和不同哲學家的認知方面存在明顯差異。目前,被人們廣為熟知的馬克思主義辯證法的三大根本規律被人們認為是從《邏輯學》中提煉出來的,在整個哲學發展史上受到廣泛遵從。同樣,哲學中的唯物辯證法三大規律也完全適用于自然科學,對自然科學有著重要的指導作用。筆者現就該三大規律在掃描電鏡實驗中的實際應用進行分析和探討。

一、對立統一規律在掃描電鏡中的應用

對立統一規律即對立面的統一和矛盾的規律。任何一種事物中都可能存在自身的矛盾性,同時又始終處在自身的統一體中。這種既對立又統一的內在矛盾性直接推動著事物的發展變化。矛盾其實就是一種對立統一的關系。統一性和對立性之間相互牽制。以掃描電子顯微鏡為例,衡量掃描電鏡性能最為重要的參數是電子槍亮度。光源亮度是衡量顯微鏡分辨能力或成像能力的最直接最核心的因素。光源亮度與顯微鏡的分辨能力或成像能力成正比。人們通常比較喜歡以光源類型來對這些光學顯微鏡進行分類,通過掃描成像的電鏡自然也不例外。依據光源亮度大小對電鏡進行分類,我們可以將他們分為:鎢燈絲(多晶)熱發射、單晶熱發射、熱場、冷場,它們的亮度逐漸增大,分辨及處理圖像的能力也依次提高[2]。電子槍的亮度公式如下:

這里的亮度β指的是電子槍的約化亮度,反映了電子槍的本征特性。

電子槍的亮度β決定著電子槍的性能。在電鏡的真空環境中,我們可以認為亮度β滿足統計力學中的劉維爾相空間不變定理的要求。因此,根據該定理在電鏡中的應用,我們可以認為該亮度β在整個系統中守恒。也就是說,在透鏡系統中,各會聚點的束流密度、立體角或電子槍的加速電壓都可以發生變化,但是亮度β保持不變。因此,我們可以認為束流密度、立體角、加速電壓是矛盾的各方,任何一方的變動都會引發其他各方同步發生變化,但他們無論如何變化,都將受到亮度β這個統一體的限制。

當束流密度增大時,對提升圖像的分辨能力有正向效應,然而,會聚角的進一步增寬將直接導致試樣表面信號的彌散分布范圍擴大。顯然,這對于我們獲取更高分辨能力的圖像是無益的。在掃描電鏡的測試環境中,加速電壓一經選定就不會隨意變化。因為本征(約化)亮度遵循劉維爾定理保持不變狀態(相當于統一體),所以束流密度和會聚角之間是一對具有內在關聯的矛盾統一體。束流密度逐漸增加,就必然推動著會聚角不斷增大,而這兩個變量對最終圖像分辨能力的影響又完全相對立。我們要想得到理想的分析測試結果,就一定要在矛盾的對立統一中逐漸找到平衡點。這一基本思路應始終貫穿于掃描電鏡實驗的具體操作和研究過程中。所謂辯證、理性、科學地思考問題,就是指我們要用聯系的、發展的、全面的觀點去思考問題,而不是用片面的、狹隘的觀點去思考問題。

二、量變和質變規律在掃描電鏡中的應用

量變往往是質變的起點,質變則又會是另一個量變的開端。量變是事物在數量上的增減。質變是事物從一種質態向另一種質態的轉變,是量變的中斷和停止。是否超過度是區分量變和質變的重要標志。

在掃描電鏡實驗的操作中,增加束流密度對獲取清晰完美的超高分辨圖像有利[3]。然而,增加束流密度也會帶來一定的負面影響:一是會聚角增大對獲取高分辨圖像不利;二是大的束流密度直接導致樣品表面溫度快速升高,進而對樣品產生破壞,特別是對于熱敏材料等比較脆弱的樣品,這些因素顯然無助于高分辨測試。但是這種負面影響也有個限度,當束流密度增加,其負面效應對最終測試結果的影響微乎其微時,選擇高束流密度對獲取高分辨圖像依然是有益的。因此,遵從適度原則是量變和質變規律思想在掃描電鏡測試中的具體體現。重視量的不斷積累、堅持適度原則是量變質變規律在工作方法上的具體體現。

三、否定之否定規律在掃描電鏡中的應用

肯定與否定這兩種因素總是與事物如影隨形,其對立統一總會協同促使事物發展、變化。綜合考查一事物需要我們同時兼顧事物的肯定和否定兩個方面,不可厚此薄彼。我們要堅持用全面、系統的立場看待問題,盡量避免由于片面、形而上學的傳統思維方式帶來的認知偏差。

在掃描電鏡測試中,對樣品荷電的認識同樣充滿著肯定、否定這兩個方面的對立統一。大多數電鏡專家及測試工作者將樣品荷電現象簡單地歸結為樣品是否“導電”。不導電樣品噴金以增強其“導電性”,以降低荷電對樣品測試的不利影響。早期的理論和實踐似乎都傾向于支持此觀點[4]。

金納米線、蒸金的花粉樣品都被認為表面的“導電性”良好而沒有荷電現象。二氧化硅包覆MOF以及硫化銅等導電性差的樣品被認為易形成荷電現象。圖1、圖2、圖3、圖4的電鏡圖片似乎完全證實了這個結論。

圖1 金納米線

圖2 蒸金的花粉顆粒

圖3 二氧化硅包覆的MOF

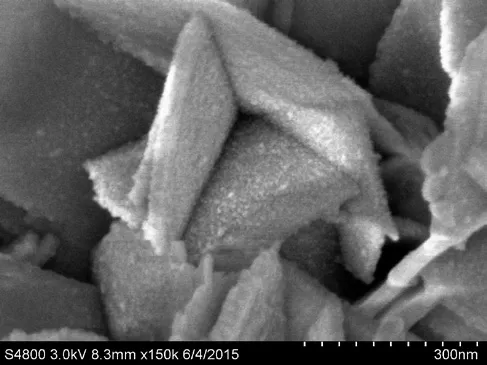

圖4 硫化銅

但在實際的測試工作中常常出現反常現象,很多“導電性”良好的樣品也有荷電現象,而許多所謂“導電性”差的材料卻鮮見荷電現象的出現。

銀、錫是眾所周知的導電性良好的樣品。如圖5、圖6所示,一個是銀納米棒,另一個是錫納米球,他們的結構都較為松散,因此,他們也出現了極為嚴重的荷電現象,出現反常情況。

圖5 銀納米棒

圖6 錫納米球

圖7 普魯斯藍

圖8 碳酸鈣

圖9 硫化銅

圖10 氧化鋅

普魯斯藍、碳酸鈣、硫化銅、氧化鋅的導電性都不好,理應出現非常明顯的荷電現象,但這些樣品的荷電現象很不明顯,這是為何呢?這不得不引發電鏡愛好者的思考。除了上述反常現象,同樣的樣品,不同的放大倍數,其荷電情況也不一樣。同樣的樣品處于不同的位置,其荷電現象也不盡相同。

從圖11、圖12不難看出,在電鏡參數其他條件不變的情況下,隨著放大倍數的變化,圖像出現明顯的差異。放大倍數為15萬倍時,圖像非常清晰。放大倍數為80萬倍時,圖像變得模糊,出現明顯的荷電情況。

圖11 硫化銅

圖12 硫酸銅

從圖13、圖14、圖15、圖16的電鏡照片中我們不難發現,在電鏡測試參數設置不變的情況下,測試時選擇的樣品位置不同,圖像也會存在明顯的差異。圖13、圖15的圖像很清晰,未出現荷電現象,而圖14、圖16出現明顯的荷電。

圖13 (m)鉬酸鎘

圖14 (n)鉬酸鎘

圖15 (0)鉬酸鎘

圖16 (p)鉬酸鎘

從上述實例不難看出,用一個簡單的“導電性”來歸結樣品荷電現象,似乎顯得比較蒼白。荷電是指一種靜電現象,但“導電性”這樣的提法值得商榷,因為導電通常是指固體或液體中的電子或離子在電場作用下發生的定向移動,而試樣表面其實并沒有這樣的電場存在。

綜合以上實例,我們得出這樣的觀點:電子束轟擊測試樣品,由于掃描電鏡樣品一般較厚,當電子束無法擊穿樣品時,就會有多余的電荷留存于樣品中(部分電子溢出樣品,形成樣品的表面信號)。對于緊密、連續的晶體結構或極小且分散的納米顆粒(幾十納米),他們的漏電性較好,電荷無法在其上形成堆積,在這些部位的荷電現象就較弱或幾乎沒有。對于那些松散、不連續、非晶態的大顆粒及其堆積體(只要擁有一條),他們的漏電效果較差,電荷容易在這些部位聚集形成靜電場,從而影響該部位表面信號的正常溢出(二次電子能量較弱,更容易受到他們的影響)。圖像上非正常的變亮或變暗就是樣品的荷電現象。

隨著測試量不斷增加,我們對荷電現象的認知也更加深入。全面地看問題往往就來自這種對既往認識的不斷否定。整個自然科學以及哲學的發展觀,也往往來自經典理論中的悖論。馬克思主義哲學既反對用哲學代替科學的“自然哲學”傾向,也反對用科學取消哲學的實證主義傾向,認為哲學與自然科學是既相互區別又相互聯系的整個認識系統中的兩大分支。

四、結束語

加速電壓、工作距離、位置襯度、原子序數襯度、信噪比、信號的擴散度[5],這些都是影響掃描電鏡的圖像質量的重要參數,他們互相牽制又相互補充。如果我們能充分把握這些參數之間的關聯性,在唯物辯證法的精準指導下明確“聯系”“發展”“矛盾”三者的關系,那么,我們將會獲得更完美的測試結果。