新創企業商業模式創新對合法性雙元的影響

張晶 王奇珍

摘 要: 基于商業模式創新、制度合法性和網絡嵌入等相關理論,考察了商業模式創新對新創企業合法性雙元的影響,并檢驗了商業網絡嵌入和政治網絡嵌入在其中的調節作用。運用188份新創企業調研數據加以驗證,研究發現:效率型商業模式創新對合法性雙元具有促進作用,而新穎型商業模式創新對合法性雙元產生消極影響;商業/政治網絡嵌入均對新穎型商業模式創新與合法性雙元產生U型調節作用,但僅商業網絡嵌入在效率型商業模式創新與合法性雙元之間發揮倒U型調節效應。研究結論對我國新創企業實施商業模式創新與提升組織合法性具有啟示作用。

關鍵詞: 合法性雙元;效率型商業模式創新;新穎型商業模式創新;網絡嵌入;新創企業

中圖分類號: F272.3

文獻標志碼: A

文章編號: 1673-3851 (2023) 06-0265-11

The impact of start-ups′ business model innovation on legitimacy duality: Moderating role of network embeddedness

ZHANG? Jing1, WANG? Qizhen2

(1.School of Economics and Management, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China; 2.

School of Economics and Management (The Entrepreneurship Institute), Keyi College, Zhejiang Sci-Tech University, Shaoxing 312369, China)

Abstract:? Drawing on the theories regarding business model innovation, institutional legitimacy and network embeddedness, we explore the effect of business model innovation (BMI) on legitimacy duality as well as the moderation of commercial network embeddedness and political network embeddedness, and use 188 questionnaires of start-ups to test hypotheses. The results show that efficiency-oriented BMI has positive impact on legitimacy duality, while novelty-oriented BMI has negative impact on legitimacy duality. Both commercial network embeddedness and political network embeddedness have U-shaped moderating effects on the relationships between novelty-oriented BMI and legitimacy duality. Only commercial network embeddedness plays an inverted U-shaped moderating effect between efficiency-oriented BMI and legitimacy duality. These findings have enlightened implications for start-ups to conduct BMI and enhance legitimacy duality.

Key words: legitimacy duality; efficiency-oriented business model innovation; novelty-oriented business model innovation; network embeddedness; start-ups

數字經濟時代,面對快速變化的消費者需求和不確定的外部環境,新創企業不得不重新審視市場、用戶、產品、企業價值鏈乃至整個商業生態,采取商業模式創新以避開在位企業的競爭。雖然部分新創企業借助商業模式創新快速發展(如騰訊、小米等),并成為行業領導者,但大部分新創企業仍因面臨創新活動不被認可、資源受限等新進入缺陷,而遭受商業模式創新失敗的困境。實踐中,新創企業嵌入在特定社會情境或制度環境中,其新創企業商業模式創新往往會面臨突出的內外部合法性問題[1]。一方面,商業模式創新會引入新的商業邏輯打破既有游戲規則,這個過程可能會動搖組織與制度環境期望的一致性[2];另一方面,新創企業內部未形成穩定的文化規范、外部缺乏被信任的經營歷史,新創弱性導致其商業模式創新容易引起企業利益相關方的抵制[3]。在整合利益相關方的情境下,新創企業商業模式創新既需要得到股東、管理層和員工等內部相關方支持,同時也需要獲得政府、行業及消費者的接受和認可。基于此,如何構建合法性雙元成為新創企業在商業模式創新過程中重點關注的現實問題。

梳理相關文獻可知,目前關于商業模式創新與合法性關系的研究聚焦于以下兩方面:一是基于制度觀,強調以創新策略滿足合法性訴求。如彭正銀等[4]認為,滴滴出行依托“嵌入制度-順從制度-構建制度”逐步實現了商業模式合法化;而Hargadon等[5]以“愛迪生電燈系統取代既有煤氣工業制度”為例也得出了相似的結論。二是基于制度演化觀,突出商業模式創新過程中合法性的作用。如Press等[6]通過案例研究發現,獲取合法性能夠保證商業模式創新的可持續性。雖然上述研究闡述了企業“為何構建合法性”以及“如何構建合法性”等重要議題,但至少還存在以下三個問題有待澄清:首先,新創企業不是成熟企業的微縮版,它不僅受到外部合法性的約束,同時還會受到內部合法性的質疑,且這兩種不同類型的合法性之間也存在矛盾和演化關系。而探討合法性的來源以及制度變革動因的相關研究,僅憑借象征性的行動來顯示對外部要求的遵守[7],忽略了內部合法性條件,無法解釋推動合法性變革的創新者“能動性”。其次,雖然現有研究考慮了商業模式創新與合法性的協同,但是對于商業模式創新如何被參與方持續接受和認可等核心問題尚無定論。按照韋伯的科層制管理理論,合法性提供了治理的權利,制度只有在能夠滿足當下的治理需要時才具有合法性約束[8]。與靜態概念下的商業模式合法化不同,商業模式創新在設計與演進過程中更關注相關利益方的動態訴求[9]。最后,創業是一項嵌入在社會情景中的復雜活動,根據網絡嵌入理論,基于聯系和合作所形成的穩定關系能夠為企業提供情境資源與信息,為企業構建合法性提供有利的行動環境[10]。然而,以往文獻僅重視網絡嵌入性對組織合法性的直接作用[11],忽視了其對合法性的情境作用。網絡嵌入作為商業模式創新與組織合法性關系的邊界條件,不僅對二者之間的作用效果產生影響[12],而且其影響作用存在“閾值效應”,即網絡嵌入過度會降低組織捕獲信息的敏銳度,導致組織合法性水平降低[13]。

因此,本研究結合商業模式創新、制度合法性等理論,探討新創企業商業模式創新對合法性雙元的影響,以及網絡嵌入的調節作用,通過188份有效樣本展開實證分析,以期豐富新創企業商業模式創新、合法性雙元和網絡嵌入等方面的研究,并為新創企業管理者商業模式創新及其合法性雙元構建提供理論依據與實踐啟發。

一、理論基礎與研究假設

(一)理論基礎

1.商業模式創新

商業模式是組織用來產生客戶價值與得到企業價值的模型[14],而商業模式創新旨在圍繞利益相關者所構造的交易系統進行變革,是缺乏資源和能力優勢的新創企業參與市場競爭的關鍵手段[8],更關注新商業模式在設計與演進中的動態過程[9]。目前對商業模式創新的研究主要圍繞交易成本和制度基礎兩個理論視角展開,前者強調商業模式創新的交易屬性,關注特定經濟情境下企業對交易機制的選擇與治理[15];后者則重視商業模式創新的制度屬性,關注制度條件對企業戰略的塑造作用[16-17]。隨著數字經濟的發展和跨界競爭的盛行,從生態系統視角理解商業模式創新成為新的理論前沿,如Saebi等[18]強調商業模式創新是以價值實現方式、組織運營模式和獲利方式等環節的改變推動企業層面的整體創新。可見,從生態系統的角度出發,商業模式創新不僅能夠改變行業的競爭性質,還能夠顛覆既有的結構性規則,使企業同時獲得交易競爭優勢和制度重構優勢[19]。故本研究基于生態系統觀,將新創企業商業模式創新界定為,新創企業在與其利益相關方形成的交易網絡中開展的重組或優化其網絡結構、交易內容以及交易方式等系列的活動。由于新創企業商業模式創新過程具有一定的風險性且很難在短期內取得滿意的產出,面臨全新的市場需求或未知的競爭環境,其創新結果依賴于合作成員間關系的穩定性[20],對新交易方式和內容的追尋有可能在短期內對受眾滿意度造成不利影響。因此,本研究借鑒Zott等[21]的研究,將商業模式創新劃分為新穎型商業模式創新與效率型商業模式創新,前者強調生成新的交易方式和交易內容,后者則旨在降低交易成本、提升交易效率。

2.合法性雙元

合法性是企業在特定社會系統內被利益相關群體所接受和認可的程度[17]。以往研究致力于歸納外部環境壓力下企業合法性的形成機制及其影響因素,大致可分為兩類:一類研究基于戰略視角,探討企業如何以及怎樣采取行動獲取合法的問題[22-23],另一類研究則基于制度視角,總結企業遵循社會規范、行為準則和與外部環境同構的過程[8]。然而隨著企業外部環境不確定性增加和內部復雜性加劇,憑借單一合法性部分企業難以實現發展,研究者開始提倡合法性雙元的構建。Kostova[24]率先提出了“合法性雙元”的概念,以回答海外子公司如何避免被東道國現有政策扼殺的問題。鄭小勇等[25]也認為整合不同合法性可以發揮互補效應,進而響應不同認知群體之間的評價沖突。但上述研究大多從跨國公司、商業集團等這類結構分離的組織探討合法性雙元,對于同一企業不同合法性受眾的整合邏輯和作用機制仍缺乏細致的考察。創業研究領域提出新創企業合法性來源主要包含對企業做出評價的內部受眾和外部受眾[26]。其中以員工、股東等為代表的內部受眾認知與組織文化及日常運作相一致的程度代表新創企業內部合法性,而外部合法性則表示政府、行業等外部受眾對組織決策系統的承認和支持程度[3,27]。由于新創企業初始資源能力匱乏,其在構建合法性時存在兩種選擇:要么將有限的資源投入到能夠滿足員工、投資者等期許的內部合法性構建方面,要么通過模仿現有運營方式以符合行業規范、相關政策要求來提升外部合法性。內部合法性獲取和外部合法性提升是新創企業難以同時實現且存在潛在沖突的兩種活動,需要企業去權衡和協調,以實現利益的最大化。這符合雙元性問題的基本特征[28],因此,本研究將“雙元”概念引入新創企業合法性中,并將合法性雙元定義為組織既強調內外部合法性的差異性又關注內外部合法性并存所采取的創新行為,以期進一步豐富商業模式創新與合法性之間的關系研究。

3.網絡嵌入

面對數字化背景下動態且復雜的經濟環境,企業生存的網絡逐漸成為一種戰略性資源并且在一定程度上能夠影響企業行為。網絡嵌入表征為企業基于已有合作和交往而逐漸形成的穩定聯系,它決定了企業所獲得資源的差異,影響企業的戰略行為與企業合法性獲得[12]。近年來,網絡嵌入不僅受到業界和學術界的充分重視,而且成為分析企業獲取合法性路徑并制定戰略常用的方法。網絡嵌入理論認為,外部網絡中的差異化資源對企業的創新行為、過程和結果至關重要[14]。由于關系嵌入和結構嵌入充分反映了行為主體在網絡中的現狀,所以網絡嵌入的“關系—結構”研究范式備受關注[29],盡管此類研究彌補了傳統資源觀只見“微觀”不見“宏觀”的缺點,卻依然忽視了網絡嵌入中不同經濟行為對企業活動的影響差異。因此,本研究參照田宇等[30]研究,將新創企業的網絡嵌入分為商業網絡嵌入與政治網絡嵌入,其中商業網絡嵌入是基于組織與客戶、合作伙伴、投資者以及競爭對手等主體建立的穩定關系,而政治網絡嵌入則是指組織與政府部門、金融機構、行業協會等所構成的關系網絡[16]。以Yan等[31]為代表的學者強調組織間關系的黏性,較強的網絡嵌入不僅能為企業提供豐富的資源,降低組織創新風險,還能促進合作達成共識,提升組織聲譽。但網絡嵌入也可能存在一定弊端,如容易形成路徑依賴,抑制企業發展。新創企業作為社會網絡中的一員,在利用商業模式創新獲取合法性雙元的過程中,不可避免地受到所嵌入社會網絡特征因素的影響,因此,需進一步探索網絡嵌入的情境作用。

(二)研究假設

1.商業模式創新與合法性雙元

新穎型商業模式創新需要對現有交易制度和價值理念進行革新和破壞,是以穩定的合作關系和豐富的創新資源為基礎開展的顛覆式創新活動[32]。雖然新穎型商業模式創新夠打破競爭格局實現后發趕超,但是由于理念過于超前,對組織合法性雙元存在消極影響[33]。首先,新穎型商業模式創新會引發內部合法性質疑,新事物被理解需要歷經一個漫長的過程[1],在以員工為代表的內部受眾未從原有經營范式中跳脫出來之前,新交易內容是不被認可與接受。其次,新穎型商業模式創新會招致外部合法性沖擊,行業規范通常由在位主導企業的文化、慣例所決定[15],新創企業因缺乏持續的資源流和被信任的經營歷史等前提條件,其創新行為難免會遭受政府、行業等外部受眾的制約。最后,從新交易理念提出到新交易方式實施的過程需要耗費大量資源[34],對于原本資源匱乏的新創企業而言,缺乏可用于游說、認證以及贈予等實質性或象征性行動的冗余資源,由新穎型商業模式創新所帶來的合法性雙元缺失的問題無法得到修復和彌補。綜上,新穎型商業模式創新不利于推動新創企業合法性雙元。因此,本研究提出假設:

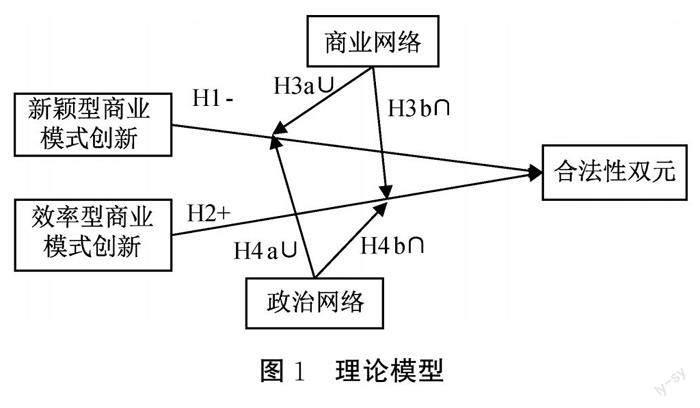

H1:新穎型商業模式創新對合法性雙元具有負向影響。

效率型商業模式創新需要對現有的交易體系和交易流程進行拓展和整合,是以多樣的合作關系和適度的創新資源為基礎的維持性創新活動[18]。雖然效率型商業模式創新和新穎型商業模式創新均對企業獲取競爭優勢至關重要,但由于行動邏輯的根源性存在差異,對新創企業合法性雙元的影響程度不同。相比于新穎型商業模式創新,效率型商業模式創新更注重追求制度環境的穩定狀態。首先,根據Hargadon等[5]的穩健設計(robust design)理念,維持性創新既能吸引受眾注意,又能使受眾對企業感到放心,有效地平衡了受眾的熟悉性與新穎性之間的需求矛盾。盡管維持性創新僅停留在顯性需求層面,但其容易被員工、股東等受眾理解和接受[19]。其次,效率型商業模式的創新源泉建立在模仿合法企業之上,并對現有行業或市場中運作模式缺陷和不足進行精心設計[7]。這意味著,效率型商業模式創新不僅降低了受眾因感到陌生而產生排斥心理的概率,而且滿足了市場對低成本、高效率交易體系的期望,有利于增加企業利益相關者對其經營可行性的信任。最后,效率型商業模式創新注重對企業現有資源的利用與整合,能夠識別出滿足受眾期許的關鍵信息和資源[14],有效避免了新創企業成長過程中的信息過載且難以快速識別出有效信息的問題,從而降低創新的不確定性風險,提升合法性雙元認可與支持。總之,效率型商業模式創新既能夠符合內部受眾認知且滿足外部受眾期許,又能夠提取有效資源在一定程度上降低創新風險,促進合法性雙元的構建。因此,本研究提出假設:

H2:效率型商業模式創新對合法性雙元有正向影響。

2.網絡嵌入的調節作用

新創企業所嵌入的商業網絡,通常由組織與客戶、合作伙伴、投資者以及競爭對手等其他商業主體的關系所構成[35]。商業網絡嵌入性能夠為組織提供其發展所需的市場信息和稀缺資源,在新創企業實施商業模式創新戰略構建雙元合法性過程中發揮著積極作用[30],但是過度嵌入會讓組織產生資源依賴導致商業模式剛性,從而增加受眾對組織質疑和攻擊的風險。第一,新穎型商業模式創新更關注“如何擺脫現存的行業壁壘打破競爭格局”而非“如何構建合法性的問題”,會引發合法性質疑,從而降低組織合法性雙元水平[36]。在適度的商業網絡嵌入下,組織與業務合作伙伴等商業網絡嵌入主體建立的穩定聯系,不僅給新創企業提供稀缺的市場資源,而且能夠讓組織關注到不同受眾的訴求和期許[29],在保障創新行為持續進行的同時,進一步提升內外部合法性水平。而在過度的商業網絡嵌入下,組織長期依賴商業網絡嵌入所提供的市場導向性資源,隨著組織慣性增大且市場適應性降低[37],汲取市場關鍵信息和受眾需求期望的能力被抑制,導致創新風險增加,合法性雙元認可程度下降。第二,效率型商業模式創新重視對內外部受眾顯性需求的滿足,加強受眾對企業決策系統的理解,獲取內外部合法性認可與支持,提高合法性雙元水平[31]。在低水平的商業網絡嵌入下,新創企業的創新變動性和市場不確定性較低,此時組織面臨較低的外部合法性制約和較穩定的內部資源輸入,會更愿意為符合受眾期許的低成本而高效率交易體系投入努力[11],從而提升合法性雙元。與之相對,在高水平的商業網絡嵌入下,組織創新意識淡化,迭代創新和資源吸收能力僵化[13],增加了企業獲取市場資源的難度以及創新決策的盲目性,在一定程度上降低了企業得到內外部受眾支持的可能性,不利于合法性雙元的構建。因此,本研究提出假設:

H3a:商業網絡嵌入對新穎型商業模式創新與合法性雙元的關系有U形調節作用。

H3b:商業網絡嵌入對效率型商業模式創新與合法性雙元的關系有倒U形調節作用。

新創企業所嵌入的政治網絡,通常由組織與政府部門、法律部門以及行業協會等權利機構之間的關系所組成[35]。在創業實踐中,新創企業通常會因商譽不足受到質疑,而政治網絡具有明顯的制度優勢,其所蘊含的異質性資源能給企業帶來社會認可,從而有效提升組織合法性水平[11]。也有學者指出,若企業在初創時就是借助政治網絡嵌入優勢開展相關業務,那么在后續的發展中很容易喪失創新意識,而創新障礙會導致企業在市場中的合法性地位消失或者被取代[10,12]。具體而言,第一,新穎型商業模式創新很難快速被組織內外部受眾所理解,不利于構建新創企業合法性雙元[33]。在適度政治網絡嵌入下,新創企業一方面借助與行業協會、政府部門等機構建立的信任,提升外部受眾對自身創新行為的認同度,獲取外部合法性[13],另一方面通過政治網絡嵌入獲得政策支持、稅收優惠以及機構背書等異質性資源,有效克服新穎型商業模式創新的障礙[16],使企業可以將有限的資源分配到用于文化建立、員工培訓等以提升內部受眾認知一致性,從而改善企業合法性雙元。相反,在政治網絡過度嵌入下,新創企業雖然可以通過“政策紅利”撰取收益獲得階段性成長,但組織的決策能力和創新行為受到約束[38]。由于長期依賴政府信息容易導致組織認知鎖定,企業所汲取的信息呈現同質化,不利于企業預測復雜動蕩的市場行情,而需求變化一般發生在政策出臺之前[39]。這意味著,受過度政治網絡嵌入的調控,新創企業的新穎型商業模式創新不僅讓內部受眾費解,而且滯后于外部受眾的期望,進而加劇合法性雙元質疑。第二,效率型商業模式創新可以通過加強對復雜信息的整合與資源的重組,促進內外部受眾認可與支持,提高合法性雙元水平[19]。適度的政治網絡嵌入促進了新創企業與政府部門的合作,讓企業更快速、更準確的汲取關鍵資源,達到降低交易成本、提升交易效率目標,從而有助于合法性雙元的提升。相反,過度的政治網絡嵌入,會讓企業對現有的交易模式過度依賴并產生創新惰性[31],一旦與企業建立穩定聯系的主政官員發生更替,企業將難以短期內與政府部門構建新的穩定關系,從而不利于合法性雙元的提升。因此,本研究提出假設:

H4a:政治網絡嵌入對新穎型商業模式創新與

合法性雙元的關系有U形調節作用。

H4b:政治網絡嵌入對效率型商業模式創新與合法性雙元的關系有倒U形調節作用。

根據以上分析,本研究構建了如圖1所示的概念模型。

二、研究設計

(一)數據收集

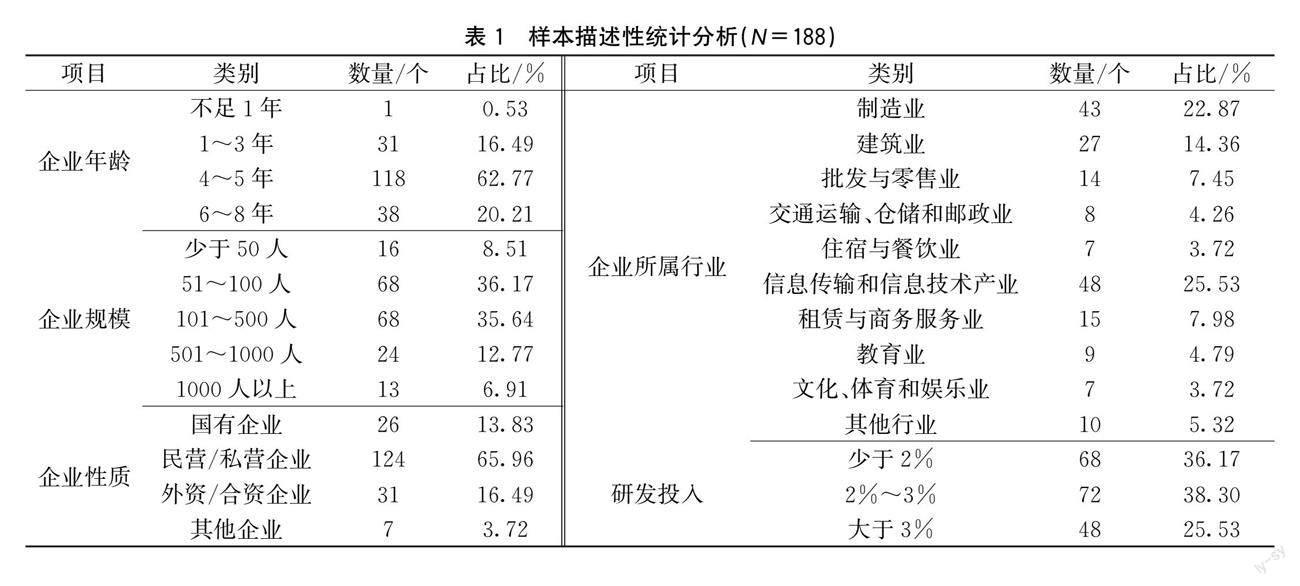

本研究選擇采取問卷調查的方式搜集樣本數據,借鑒郭海等[13]的研究,隨機調研創建8年以內的長三角地區(浙江、上海、江蘇等地)新創企業,2022年6月至9月共發放問卷550份(每家企業1份),累計回收255份(回收率46.36%)。剔除未填完、規律性強等無效問卷,得到有效問卷188份(有效率73.72%)。對企業規模(Size)、企業年齡(Age)、企業性質(Nature)、研發投入(R&D)和所屬行業(Industry)進行獨立樣本T檢驗,發現三種途徑回收的問卷無顯著差異,因此數據可以合并使用。為了避免調查結果存在的回答者偏差,本研究將樣本企業與未參與調查企業進行對比,發現企業特征變量方面并無顯著差異,這表明調查結果具有一定的普適性。樣本的描述性統計分析情況如表1所示。

(二)變量測量

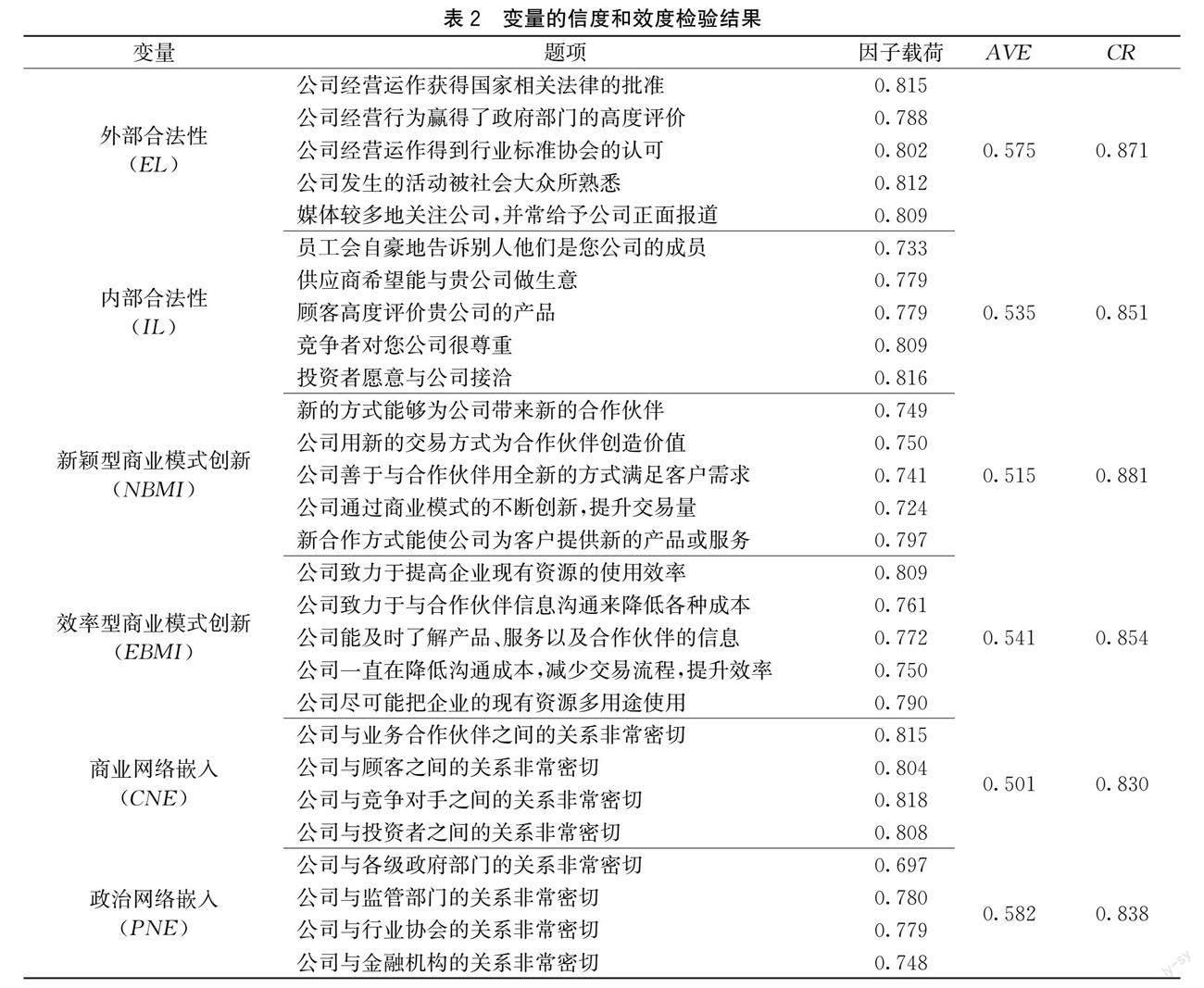

本研究所涉及變量的測量均來自成熟量表,采用Likert5分量表打分,1“完全不同意”,5“完全同意”,各個變量的具體測量題項見表2。

a)合法性雙元。參考Singh等[27]、杜運周等[33]研究,根據合法性受眾的來源,用“公司經營獲得國家相關法律批準”等5個指標測量外部合法性(EL),以“員工會自豪地告訴別人他屬于貴公司”等5題項評估內部合法性(IL),并借鑒鄭小勇等[25]對合法性雙元的處理,先對內外部合法性分別進行中心化處理,隨后將二者相乘,最終得到合法性雙元。

b)商業模式創新。以Zott等[21]所開發的經典量表為基礎,綜合考慮新創企業在現有市場上的經營特征,采用“新的方式能夠為公司帶來新合作伙伴”等5題項測量新穎型商業模式創新(NBMI),和“公司致力于提高企業現有資源的使用效率”等5題項測量效率型商業模式創新(EBMI)。

c)網絡嵌入。參考Sheng等[39]的研究,用公司與業務伙伴、顧客、競爭者和投資者的關系密切程度來測量商業網絡嵌入(CNE),以公司與政府部門、監管部門、行業協會以及金融機構的關系來測量政治網絡嵌入(PNE)。

d)控制變量,考慮到企業基本特征可能會對其創新行為和戰略決策產生影響,本研究還對企業年齡、規模、性質、所屬行業以及研發投入(占銷售額比重)進行控制。

(三)信度和效度檢驗

合法性雙元、商業模式創新及網絡嵌入性量表具有較好的內部一致性信度,其Cronbach′s α系數分別為0.839、0.879和0.818。從表2中的探索性因子分析可知,合法性的10個題項提取出2個因子,載荷范圍為0.802~0.816;商業模式創新的10個題項提取出2個因子,載荷范圍為0.724~0.809;網絡嵌入性的8個題項提取出2個因子,載荷范圍為0.697~0.818。可見,各因子載荷均接近或大于0.7,說明量表的聚合效度較好。同時,各變量的AVE和CR值也分別滿足高于0.5和0.8的要求,說明各變量具有較好的結構效度。

為了進一步驗證關鍵變量之間的區分效度,本研究借助軟件AMOS24.0進行驗證性因子分析,結果見表3。其中,六因子模型中的χ2/df小于2,GFI等指標值均接近或大于0.90,RMSEA的值低于0.10,說明相比于其他五組模型,六因子模型的擬合度較好優于其他替代模型,本研究所采用量表的效度良好。同時,結合表4的相關系數可知,關鍵變量AVE的平方根均大于該變量與其他變量間的相關系數,即本研究變量測量具有較好的區分效度。

三、數據分析與實證結果

(一)描述統計和相關性分析

本研究對各變量數據進行相關性和描述性統計分析,結果見表4。表中顯示,AVE的算術平方根均高于主要變量和其他變量間的相關系數,說明多重共線性問題并不嚴重;商業模式創新和合法性雙元、網絡嵌入和合法性雙元之間有顯著相關性,且相關系數均在0.60以下。

(二)假設檢驗

為減少變量之間的多重共線性,在使用多元層級回歸分析前,首先,對商業模式創新進行中心化處理,然后計算商業模式創新與網絡嵌入及網絡嵌入平方項的乘積。同時對回歸分析的三大問題加以判斷,結果顯示,所有方差膨脹因子(VIF)值均小于10,即各個回歸模型中的多重共線性影響并不顯著,商業模式創新對合法性雙元的殘差散點圖不存在規律性,且DW檢驗值在2附近,即序列相關和異方差問題不存在。此外,根據Fisher顯著性檢驗思想,借助檢驗統計量分布能夠得到一個類似標準化的度量原假設和數據矛盾程度的指標p值,參考遲考勛等[2]的文獻,將p值分別小于0.01、0.05和0.10作為拒絕原假設的最小顯著性指標。基于分步回歸分析原理,首先將控制變量納入基準回歸模型,然后逐步加入商業模式創新、網絡嵌入性、網絡嵌入性的平方項、商業模式創新和網絡嵌入性的交互項、商業模式創新和網絡嵌入性平方的交互項,最終分析結果如表5所示。

根據回歸分析結果模型2可知,新穎型商業模式創新負向影響合法性雙元(β=-0.546,p<0.01);效率型商業模式創新正向影響合法性雙元(β=0.363,p<0.01),因此H1和H2成立。

表5中的模型4顯示了商業網絡與政治網絡對新穎型BMI、效率型BMI與合法性雙元關系的調節作用。首先,根據模型4的回歸結果,新穎型BMI和商業網絡的交互項正向影響合法性雙元(β=0.432,p<0.01),表明商業網絡可以調節新穎型BMI與合法性雙元的關系,且模型5中商業網絡嵌入的平方項與新穎型BMI交互對合法性雙元的影響顯著為正(β=0.088,p<0.1),說明商業網絡在新穎型BMI與合法性雙元之間可能存在U形調節效應。然而,回歸方程二次項顯著并不是確保曲線關系存在的充分條件[40],借鑒U形關系的三步檢驗程序,借助Stata軟件調用Utest命令計算出的極值點為-0.730,NBMI×CNE的取值范圍為[-2.769,3.204],極值點在數據范圍內并能夠在5%的統計水平上拒絕原假設,H3a成立。其次,根據模型4可知,商業網絡對效率型BMI與合法性雙元可能存在倒U形調節效應(β1=0.075,p<0.1;β2=-0.074,p<0.05),通過Utest命令檢驗發現,EBMI×CNE的取值范圍為[-1.658,4.649],極值點-0.665在該范圍內,因此H3b成立。

同理,從模型4的回歸結果可以看出,新穎型BMI與政治網絡的交互項負向影響合法性雙元(β=-0.246,p<0.01),效率型BMI與政治網絡的交互項正向影響合法性雙元(β=0.323,p<0.01),表明政治網絡在新穎型BMI與合法性雙元以及效率型BMI與合法性雙元兩組關系之間均發揮著調節作用。參考模型5回歸結果可知,政治網絡在新穎型BMI與合法性雙元之間可能存在U形調節效應(β=0.090,p<0.05),而在效率型BMI與合法性雙元之間可能發揮著倒U形調節作用(β=-0.087,p<0.05)。最后,經Utest命令檢驗發現:NBMI×PNE取值范圍為[-2.506,2.490],極值點-0.276在數據范圍內并能夠在5%的統計水平上拒絕原假設,H4a成立;EBMI×PNE取值范圍為[-0.309,4.109],極值點-1.142不在數據范圍內無法拒絕原假設,即認為不存在U形或倒U形關系,H4b未得到驗證,說明政治網絡的長期嵌入并不總是對企業創新行為產生消極影響。

假設H4b未被證實可能有以下幾個原因:其一,效率型商業模式創新本質屬于維持性創新,相較于新穎型商業模式創新,該創新行為更追求制度環境的穩定狀態[23],盡管政治網絡過度嵌入會使企業產生依賴,并在一定程度上阻礙迭代創新,但卻不會從根本上誘發合法性受眾的質疑。因此,政治網絡嵌入幾乎不會抑制新穎型商業模式創新對合法性雙元的正向影響。其二,盡管本研究已將創建時間在8年以內的企業作為調研對象,但在2020年以來新冠肺炎疫情的影響下,目前仍在經營的新創企業可能已經具備了擺脫組織慣性或惰性的能力,因此,在樣本中無法觀測到政治網絡嵌入過度的情況。其三,政治網絡的主體由政府部門、法律部門以及行業協會等機構,在黨中央的領導下這些權力機構也十分重視新創企業的成長,其為鼓勵新創企業持續創新而出臺了相關政策,亦或是設立了阻礙“過度嵌入”的相關措施。因此,政治網絡嵌入“過猶不及”現象無法被驗證。

四、結 語

(一)研究結論

本研究基于網絡嵌入視角,檢驗商業網絡、政治網絡對商業模式創新與合法性雙元關系的調節作用,發現了新創企業商業模式創新策略的網絡邊界。結果表明:a)效率型和新穎型商業模式創新對合法性雙元分別產生正向和負向的影響,即不同類型的商業模式創新策略對合法性雙元產生差異化的結果;b)商業網絡先抑制后加劇新穎型商業模式創新對合法性雙元的負向作用,倒U形調節效率型商業模式創新與合法性雙元的正相關關系;c)政治網絡U形調節新穎型商業模式創新與合法性雙元的關系,對二者之間的負向關系起到先減弱后增強的作用。

(二)理論貢獻

本研究理論貢獻有三點:第一,深化了新創企業合法性構念的內涵與維度研究。與以往將新創企業合法性以單維構念呈現的研究不同,本研究基于雙元理論深入探究了新創企業合法性雙元的具體表現形式(包括內部合法性與外部合法性)和實現途徑,并從整合視角提出合法性雙元構念,將合法性雙元研究從衍生企業[37]、商業集團[25]等成熟組織范疇拓展到新創企業領域,呼應了Aldrich等[1]、Fisher等[3]學者提出的新創企業合法性構建理論。第二,明晰了效率型和新穎型商業模式創新分別對合法性雙元的不同作用機制。以往文獻多關注商業模式的生成和演化,強調制度環境對戰略選擇的影響[16],對商業模式創新塑造企業合法性方面的研究有所忽略,本研究將新創企業合法性雙元的構建問題置于制度戰略化視角,在厘清二者關系理論邏輯的同時,深入揭示了不同類型商業模式創新對合法性雙元的差異性影響機制,豐富了商業模式創新與合法性關系研究。第三,構建了網絡嵌入對商業模式創新與合法性雙元關系的非線性調節機制,強調網絡嵌入在組織采取戰略行動構建合法性過程中的情境作用。本研究不僅彌補了以往研究過于關注網絡資源對合法性的直接影響[12]、忽略網絡嵌入對合法性情景作用的缺陷,而且詮釋了新創企業商業模式創新對合法性雙元影響的邊界條件,有助于相關理論的構建與完善。

(三)實踐啟示

本研究有三點管理啟示:第一,新創企業在發展過程中應合理兼顧內部與外部兩種不同維度的合法性。既要借助有效資源的整合、社會關系的構建等實質性管理策略來獲取外部合法性認可,又需通過組織治理等有意識的主動戰略來提升內部合法性水平,從而避免過度注重外部合法性而弱化內部合法性的詬病,利用內外部合法性的聯合效應,更好地實現雙元合法性構建。第二,新創企業應注重發揮不同商業模式創新的作用來構建合法性雙元。具體而言,新創企業采取創新戰略謀求發展已成為常態,不同類型的商業模式創新對合法性雙元會產生不同程度地影響。有效管理商業模式創新對企業發展非常重要,當新創企業選擇新穎型商業模式發展時,企業需要及時采用策略管理新穎型創新所帶來的負面作用,否則可能會加劇組織內外部受眾的質疑,從而損害合法性雙元。第三,新創企業應關注網絡嵌入情境,科學規劃并合理利用網絡嵌入性資源,有效發揮商業模式創新積極作用并抑制其不利影響,從而更好地促進合法性雙元的構建。具體而言,提升合法性是新創企業的一個重要目標但不是唯一目標,由于創新在大多數行業都面臨著被模仿的威脅,因此企業應充分利用網絡資源實現商業模式創新迭代,以此避免對網絡關系或網絡資源過度依賴,而抑制企業的發展。

(四)研究局限與展望

首先,本研究對調節變量的考慮具有一定局限性。本研究將網絡嵌入劃分為商業網絡嵌入與政治網絡嵌入兩個維度,對兩種類型的網絡嵌入在商業模式創新和合法性雙元之間的調節作用分別討論,實際上在實踐過程中兩種類型的網絡嵌入通常是相互融合的。因此,在未來的研究中,有必要將兩種網絡嵌入整合在一起,考慮二者聯合調節的過程。除此之外,本研究的數據也具有一定局限性。以往對新創企業的研究大多聚焦公司高層管理者層面,但本研究受調查條件局限,僅有25.96%約四分之一的受調查者來自高層管理人員,更多的是普通職員和中低層管理人員。未來研究將側重調研高校EMBA或總裁班的成員,確保能夠獲取更多來自企業高層管理人員的調研數據。

參考文獻:

[1]Aldrich H E, Fiol C M. Fools rush in? The institutional context of industry creation [J]. Academy of Management Review, 1994, 19(4): 645-670.

[2]遲考勛, 邵月婷. 商業模式創新、資源整合與新創企業績效[J]. 外國經濟與管理, 2020, 42(3): 3-16.

[3]Fisher G, Kotha S, Lahiri A. Changing with the times: An integrated view of identity, legitimacy, and new venture life cycles[J]. Academy of Management Review, 2016, 41(3): 383-409.

[4]彭正銀, 吳曉娟. 制度壓力下平臺型企業合法性獲取演化研究:以滴滴出行為例[J]. 商業經濟與管理, 2019, 330(4): 58-70.

[5]Hargadon A B, Douglas Y. When innovations meet institutions: Edison and the design of the electric light[J]. Administrative Science Quarterly, 2001, 46(3): 476-501.

[6]Press M, Robert I, Maillefert M. The role of linked legitimacy in sustainable business model development[J]. Industrial Marketing Management, 2020, 89: 566-577.

[7]Karlsson T, Honig B. Judging a business by its cover: An institutional perspective on new ventures and the business plan[J]. Journal of Business Venturing, 2009, 24(1): 27-45.

[8]張迎晨. 制度環境壓力下商業模式創新過程中的合法性構建研究[J]. 科技促進發展, 2022, 18(7): 915-924.

[9]趙宇楠, 井潤田, 董梅. 商業模式創新過程:針對核心要素構建方式的案例研究[J]. 管理評論, 2019, 31(7): 22-36.

[10]芮正云, 羅瑾璉. 產業網絡雙重嵌入與新創企業創新追趕[J]. 科學學研究, 2019, 37(2): 267-275.

[11]宋晶, 陳勁. 創業者社會網絡、組織合法性與創業企業資源拼湊[J]. 科學學研究, 2019, 37(1): 86-94.

[12]Shi X, Lu L, Wei Z, et al. Structural network embeddedness and rm incremental innovation capability: The moderating role of technology cluster[J]. Journal of Business & Industrial Marketing, 2021, 36(11): 1988-2000.

[13]郭海, 沈睿, 王棟晗, 等. 組織合法性對企業成長的“雙刃劍”效應研究[J]. 南開管理評論, 2018, 21(5): 16-29.

[14]Teece D J. Business models, business strategy and innovation[J]. Long Range Planning, 2010, 43(2/3): 172-194.

[15]奉小斌, 蘇佳涵, 彭學兵. 跨界搜索對商業模式雙元的影響:資源編排的中介作用[J]. 浙江理工大學學報(社會科學版), 2021, 46(4): 376-387.

[16]Peng M W, Luo Y. Managerial ties and firm performance in a transition economy: The nature of a Micro-Macro link[J]. Academy of Management Journal, 2000, 43(3): 486-501.

[17]Suchman M C. Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches[J]. The Academy of Management Review, 1995, 20(3): 571-610.

[18]Saebi T, Foss N J. Business models for open innovation: Matching heterogeneous open innovation strategies with business model dimensions[J]. European Management Journal, 2015, 33(3): 201-213.

[19]羅興武, 楊俊, 項國鵬, 等. 商業模式創新雙重屬性如何作用創業企業成長:裸心的案例研究[J]. 管理評論, 2019, 31(7) 133-148.

[20]Sarma S, Sun S L. The genesis of fabless business model: Institutional entrepreneurs in an adaptive ecosystem[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2017, 34(3): 587-617.

[21]Zott C, Amit R. The fit between product market strategy and business model: Implications for firm performance[J]. Strategic Management Journal, 2008, 29(1): 1-26.

[22]Zimmerman M A, Zeitz G J. Beyond survival: Achieving new venture growth by building legitimacy[J]. Academy of Management Review, 2002, 3(27): 414-431.

[23]張燕, 周小虎, 張慧, 等. 象征性行動的量表開發及其對新創企業合法性的影響:環境寬松性的調節作用[J]. 系統管理學報, 2023, 32(1): 154-166.

[24]Kostova T. Transnational transfer of strategic organizational practices: A contextual perspective[J]. Academy of Management Review, 1999, 24(2): 308-324.

[25]鄭小勇, 魏江. 商業集團從屬企業合法性雙元與成長績效關系[J]. 管理科學學報, 2015, 18(6): 1-14.

[26]Ruef M, Scott W R. A multidimensional model of mrganizational legitimacy: Hospital survival in changing institutional environments[J]. Administrative Science Quarterly, 1998, 43(4): 877-904.

[27]Singh J V, Tucker D J, House R J. Organizational legitimacy and the liability of newness[J]. Administrative Science Quarterly, 1986, 31(2): 171-193.

[28]奉小斌, 李華華, 馬曉書. 平行搜索對后發企業協同追趕的影響研究[J]. 科學學研究, 2021, 39(11): 2013-2023.

[29]郭韜, 李盼盼, 喬晗, 等. 網絡嵌入對科技型企業成長的影響研究:組織合法性和商業模式創新的鏈式中介作用[J]. 外國經濟與管理, 2021, 43(7): 97-110.

[30]田宇, 楊艷玲. 貧困地區新創企業創業者關系網絡對其組織合法性的影響機制研究[J]. 管理學報, 2017, 14(2): 176-184.

[31]Yan Y, Zhang J, Guan J. Network embeddedness and innovation: Evidence from the alternative energy field[J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 2020, 67(3): 769-782.

[32]Baskerville R, Myers M, Yoo Y. Digital first: The ontological reversal and new challenges for IS research[J]. MIS Quarterly, 2020, 44(2): 509-523.

[33]杜運周, 張玉利. 互動導向與新企業績效:組織合法性中介作用[J]. 管理科學, 2012, 25(4): 22-30.

[34]吳曉波, 趙子溢. 商業模式創新的前因問題:研究綜述與展望[J]. 外國經濟與管理, 2017, 39(1): 114-127.

[35]劉鑫, 蔣春燕. 政治和商業網絡關系與企業探索式創新:一個整合模型[J]. 經濟管理, 2016, 38(8): 68-81.

[36]Foss N J, Saebi T. Fifteen years of research on business model innovation: How far have we come, and where should we go?[J]. Journal of Management, 2017, 43(1): 200-227.

[37]夏清華, 黃劍. 衍生企業商業模式創新研究:基于嵌入與脫嵌的二元動態平衡視角[J]. 經濟與管理研究, 2019, 40(4): 109-124.

[38]Haveman H A, Jia N, Shi J. The dynamies of political embeddedness in China[J]. Administrative Science Quarterly, 2017, 62(1): 67-104.

[39]Sheng S, Zhou K Z, Li J J. The effects of business and political ties on firm performance: Evidence from China[J]. Journal of Marketing, 2011, 75(1):1-15.

[40]Lind J T, Mehlum H. With or without U? The appropriate test for a U-shaped relationship[J]. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2010, 72(1): 109-118.

(責任編輯:雷彩虹)

收稿日期:2023-01-26? 網絡出版日期: 網絡出版日期

基金項目:國家自然科學基金面上項目(72272137);教育部人文社會科學研究項目(22YJA630019);浙江省自然科學基金探索一般項目(LY22G020003);浙江省教育廳一般科研項目(Y202250378);浙江省教育廳省級教改項目(KCSZ20220201)

作者簡介:張 晶(1998— ),女,新疆阿克蘇人,碩士研究生,主要從事創新管理方面的研究。

通信作者:王奇珍,E-mail:js7207@126.com