控扼橋路:北宋前中期澶州軍事作用的形成及其局限

摘 要: 北宋在“守內虛外”的戰略理念下,管控內外要沖,著意確保各要沖拱衛都城開封。北宋前中期,澶州控扼黃河下游干流上唯一一處常設浮橋,發揮著護衛開封的軍事作用,為理解上述時代現象提供了典型個案。澶州以南北二城夾護黃河津渡,連接開封與宋遼首要對峙區河北平原。宋廷通過在澶州河津架橋,將開封與河北之間安全、順暢的干道交通,約束為一線橋路;通過控扼澶州橋路,掌握啟閉開封北面門戶的主動權。由此,景德之役中,宋方在澶州北城一帶預先布防,成功扼橋退敵,促成澶淵之盟。然而,架設浮橋亦誘使黃河洪災頻發,造成澶州日常防務經營受限。在此情況下,宋廷壓制澶州北側重鎮大名的常駐軍規模,以免大名方面干擾開封朝廷對澶州橋路的控制。該部署可鞏固北宋內部“強干弱枝”的形勢,卻削弱了北宋對外臨戰應變的能力。分析澶州這一案例,有助于考察宋廷如何協調技術、戰術、戰爭戰略、戰略理念等不同層面的部署,進而理解北宋的整體軍事格局。

關鍵詞: 宋遼戰爭;澶淵之盟;軍事地理;黃河;澶州

中圖分類號: K244

文獻標志碼: A

文章編號: 1673-3851 (2023) 06-0292-08

Controlling the bridge: Foundation and limitation of Chanzhou′s military role in the early and mid-Northern Song periodsDynasty

HE? Tianbai

(School of History, Zhejiang University, Hangzhou? 310058, China)

Abstract:?? Under the guiding ideology of "strengthening the internal defense while weakening the external one", the Northern Song Dynasty tried to ensure all the strongholds would guard the capital city, Kaifeng. In the early and middle Northern Song Dynastymid-Northern Song periods, Chanzhou controlled the only permanent pontoon bridge on the lower reaches of the Yellow River, and played a military role in guarding Kaifeng, which provides a typical case for understanding the above-mentioned historical phenomenon of the times. The northern and southern parts of ChanzhouChanzhou cities were used to protect the ferry crossings along the Yellow River, connecting Kaifeng and Hebei Plain, the primary confrontation area of themain battlefield between Song and LiaoKhitan-Liao Dynasties. By building a bridge in the Chanzhou ferry crossingbridge, the Song imperial court transformed the safe and unhindered arterymain traffic route between Kaifeng and Hebei into a pontoon bridge road; by controlling the Chanzhou pontoonferry bridge, the Song imperial court seized the initiative on controlling the northern gateway of Kaifeng. During the Jingde War (1004—1005)Battle of Chanzhou in 1004, the Song military deployed troops along the northern Chanzhou city in advance along the northern part of Chanzhou, controlled the bridge and defeated the enemy, thus contributing to the Treaty of Chanyuan. Nevertheless, the erection of the pontoon bridge also led to frequent floods of the Yellow River, resulting in restrictions on daily defense and operations in Chanzhou. Faced with this situationUnder this circumstance, the Song imperial court suppressed the size of the resident army oflimited the number of garrison troops in Daming, a major townregional hub city, which located on the north side of Chanzhou, so as not to that Daming wouldn′t interfere with the Kaifeng court′s control of the Chanzhou pontoon bridge. This deployment could consolidate the situation of weakening the mobility of the Song military and "strengthening centralized power" inside the Northern Song, but weakened the ability of the Northern Song to cope with the? external challenges. The analysis of the case of Chanzhou is helpful to investigate how the Song court coordinated the deployment at different levels, such as technology, tactics, war strategy and strategic philosophy, and to understand the overall military pattern of the Northern Song Dynasty.

Key words: Song-Liao War; the Chanyuan Treaty; military geography; the Yellow River; Chanzhou

“守內虛外”的戰略理念深刻影響北宋的內政措置與國防部署,而宋廷對內外要沖的管控方式突出反映了這一時代特征。宋廷從維持都城開封的安全及其優勢地位出發,既重視經營關系開封安危的各處要沖,又刻意限制各要沖之間的聯系、配合,以期在應對外部軍事挑戰的同時,避免內部叛亂。在宋神宗元豐四年(1081)黃河改道前,澶州南北城夾護開封北側的黃河津渡,捍蔽開封北面門戶。李孝聰[1]指出,澶州河津通連開封與河北平原之間最為直便的干道。張祥云等[2]認為,宋廷在澶州南北城之間,常年架設橫跨河津的浮橋,強化了澶州的交通優勢。若考慮到河北平原是宋遼首要對峙區,則又可討論:宋廷如何在“守內虛外”的理念下管控澶州,將其交通優勢轉化為護衛開封的軍事作用。

北宋前中期,宋廷管控澶州,目的是掌握啟閉開封北面門戶的主動權,關鍵措施是在澶州河津架設、控扼黃河下游干流上唯一一處常設浮橋。開封位于黃河下游南側的平川之地。在黃河下游干流北側,宋方因失守幽薊,難以有效遏制遼方主力進攻河北平原中南部。一方面,宋廷需以開封為中心布局干道交通,有效克服開封周邊的山川障礙,從而便捷地控制包括河北平原中南部在內的疆土[1];另一方面,宋廷須確保黃河下游干流仍具備阻隔南北的作用,從而在遼軍主力南向進攻時,藉黃河天塹守衛開封[3]。換言之,宋廷必須根據開封方面的需求,平衡管控開封與河北平原之間的跨河交通。宋廷對澶州的管控,正是在上述背景下展開。對此,本文分三部分進行論述:首先,從技術層面入手,分析宋廷在澶州河津架設浮橋的舉措,如何為澶州發揮護衛開封的作用提供必要的基礎;其次,從戰略、戰術層面入手,分析景德之役中,宋方如何圍繞控扼橋路、護衛開封的目標,在澶州北城一帶布防,最終挫退遼方攻勢,促成澶淵之盟;最后,結合對“守內虛外”理念的理解,分析日常情況下,澶州架橋所帶來的地理環境問題為何轉變為宋廷的布防困境,限制北宋對外臨戰應變的能力。概言之,本文嘗試在對澶州這一個案的分析中,考察北宋如何協調技術、戰術、戰爭戰略、戰略理念等不同層面的部署,及其在協調過程中面臨的系統性考驗。

一、黃河下游天塹間的澶州橋路

北宋前中期,在黃河下游干流眾多津渡中,唯有澶州河津終年通橋。黃河常設浮橋在安全性、運力等方面優勢突出,但運營難度大。由此,澶州橋路成為天塹之間的一線通途。該情形正如宋人沈括所言,“河北阻于大河,惟澶州浮梁屬于河南。”[4]6543

(一)河上橋路的交通優勢

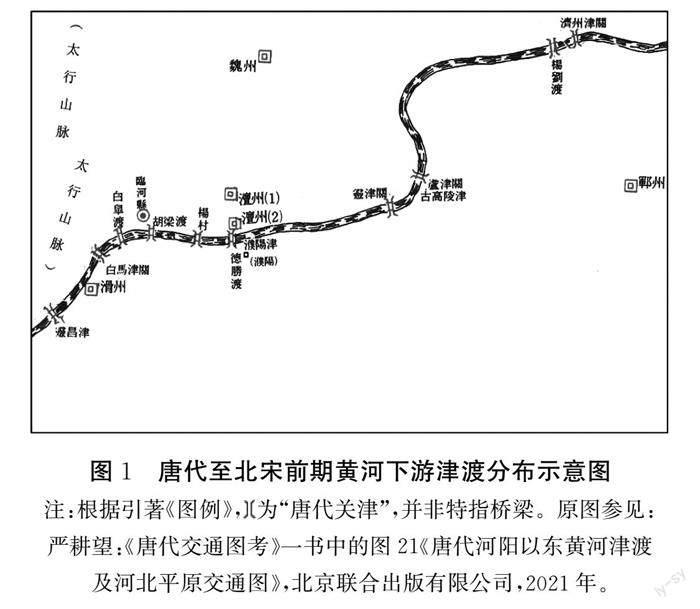

西晉至北宋,中原王朝往往在毗鄰都城的若干黃河要津上常年架設浮橋,使兩岸陸運由浮橋直接連通,而不需船渡轉接。此類浮橋的基本形制是:河道之中橫亙若干大船為橋腳;以竹索貫穿諸腳船首尾,并在兩岸設地錨固定竹索;再在船上鋪設橋面[5]。由圖1可知,唐代至北宋前期,黃河下游津渡眾多。但后晉以前,黃河常設浮橋主要分布在黃河中游,臨近長安、洛陽等傳統政治中心[6]。后晉定都開封,遂著意經營澶州河津(德勝津)。后晉高祖朝(936—942),將澶州治所移至澶州河津沿岸,夾津設澶州南北城[1];又在黃河下游澶州、滑州兩處河津,置常設浮橋[7]1215-1216,1226。后漢至北宋中期,在黃河下游干流上,則僅有澶州河津常年通橋[8]85-86。

相較于船渡,黃河常設浮橋安全性高,運力充足、穩定。首先,船渡存在較高的傾覆風險。中原王朝最初籌建黃河常設浮橋,正是為解決該問題[9]。其次,黃河船渡運力有限。一旦大眾臨時濟渡,局面更顯混亂。宋真宗朝(997—1022),遼方主力南下,河北民眾欲渡河往鄆州。“舟人邀利,不時濟”。知州丁渭難以額外籌措舟船,只得施計恐嚇擺渡者[4]1276。通橋津渡的情形則明顯不同。五代初,李存勖政權與后梁在黃河下游北岸東西相持。李存勖政權占據澶州河津之初,“以船渡,緩急難濟”,遂架橋[7]831。為應對此事,梁軍在澶州上游楊村渡架橋[7]830-831;又重點進攻李氏浮橋,最終毀壞該橋[7]461。兵貴神速,可以想見,戰時掌握橋路的一方具有突出優勢。

宋廷極力維持開封北側橋路終年暢通,甚至不欲因季節性洪災而停用澶州浮橋。夏秋水漲,宋廷不主動拆橋避險,以致澶州浮橋多次在汛期受損;冬春凌汛,置卒打凌以護橋[10]。宋仁宗朝(1022—1063),貝州禁軍謀叛,即“約以明年正旦斷澶州浮梁,亂河北”[4]3890。元豐四年,黃河在位于澶州河津上游的小吳埽改道[11]33-38。澶州河津變為平陸,宋廷又改在滑州經營黃河下游橋路[1]。澶州常設浮橋,可顯著鞏固宋廷立足開封,控制河北藩屏的統治格局。

(二)架設黃河浮橋的難度

對古人而言,在黃河干流上常年架設浮橋,并非易事。

黃河常設浮橋不隨水勢變動進行季節性拆卸,尤難架設。首先,架橋處河道應相對狹窄,否則地錨抓力難與河水相抗[12]30。其次,不論常時或汛期,架橋處均應水流平順,即黃河大溜可穩定地在河道中央通行,否則浮橋或因各段受力不均而斷裂[12]32。

為架設、維護浮橋,朝廷需多方籌措大量物資。其一,竹索。唐廷自數州征調竹木[13]。宋代蓋亦如此。其二,腳船。腳船形制較大,由木料拼接而成,常年浸于水中而不能散壞。東南諸州掌握大船防水的技術[14]。北宋澶州浮橋腳船四十九只,即長期由溫州供應。此類腳船“自溫州歷梁、堰二十余重,凡三二歲方達澶州”,頗致勞費[4]2467。其三,地錨。地錨以鐵、石為之[7]831。黃河中游蒲津渡遺址尚存四尊唐代鐵牛地錨,分別約重49、50、69、73噸[15]。其四,修整堤壩所需的石料等。北魏元萇曾經營黃河中游的河陽橋。“萇以河橋船絙路狹,不便行旅,又秋水泛漲,年常破壞,乃為船路,遂廣募空車從京出者,率令輸石一雙,累以為岸。橋闊,來往便利。”[16]堤壩牢固,方可使地錨抓力充足,保障浮橋運力、安全性。

由此推之,古人在黃河干流上,實難隨意架設運力充足、經久耐用的浮橋。五代初,李存勖政權籌劃在澶州架橋,而反對者稱:“河橋須竹笮大艑,兩岸石倉鐵牛以為固,今無竹石,竊慮難成。”李存進主其事,以葦索而非竹索系船,以大木、土山代替石倉、鐵牛,充作地錨。月余橋成,出人意料[7]831。但是,該橋當非始終用葦索。至少同年夏,李氏軍中已用竹索制造戰具[7]451。葦索之法亦未得普及。據楊億記載稱,宋太宗苦于“有司歲調竹索以修河橋,其數至廣……分遣使臣詣河上刈葦為索,皆脆不可用,遂寢”。楊億推測,因浮橋載重有限、使用時間短暫,李存進方得暫用葦索[17]。換言之,李氏政權架橋,最初僅為權宜行事,故后世難以仿效。

北宋滹沱河中渡架橋事,亦可充旁證。宋廷在中渡本設季節性板橋,逢夏秋汛期,即拆橋用船。宋神宗熙寧六年(1073),程昉主持建造常設浮橋,自太行山伐木,自澶魏等六州籌措其他工料,又增筑堤壩。工程歷時四月。事成,記文特稱,州縣、民眾未受勞擾[18]。元豐五年,臣僚奏請恢復板橋,稱維系浮橋“比舊增費數倍,又非形勢控扼,虛占使臣兵員”,宋廷從之[4]7924。可見,因成本高昂,宋廷常審慎考慮各處津渡是否有必要終年通橋。一方面,橋路安全,運力充足、穩定;另一方面,興建浮橋,特別是黃河常設浮橋,難度大、成本高。北宋前中期,在黃河下游干流上,澶州河津作為唯一終年通橋之處,具有其余津渡難以企及的交通優勢。宋廷若不能維系、控扼澶州橋路,則難以平衡管控開封與河北平原之間的跨河交通。

總之,宋廷在澶州常年架設浮橋,既開辟出橫跨黃河下游天塹的通途,又將橫跨黃河下游干流的安全、順暢的干道交通限制在此一線。宋廷嘗試在經營、控扼澶州橋路的基礎上,掌握啟閉開封北面門戶的主動權——在河北平原中南部維持己方力量,阻擊敵對力量過河威脅開封。

二、景德之役中宋軍的守橋部署

宋真宗景德元年(1004)冬,宋遼主力在澶州北城一帶交戰,爭奪對澶州橋路的控制權,而這次戰役頗顯特殊。首先,這是宋遼在河北平原南部進行的唯一一次主力交戰。其次,宋方挫退遼方主力攻勢,成功守御澶州北城與浮橋,獲得少見的關鍵性戰果。再次,宋遼經此一役,決定休兵,最終訂立澶淵之盟,開啟長期和平。澶州浮橋與澶州北城一帶地理條件的組合情況顯著影響宋遼戰略、戰術的運用情況部署,這是促成上述現象的關鍵要素。

宋遼在景德之役中的戰略、戰術實有先例可循。中原王朝失守幽薊始于后晉,而后晉與遼的首次主力交戰亦發生在澶州北城一帶。該戰役爆發于晉末帝開運元年(944),以遼軍敗退告終。此后,直至景德之役以前,遼方未再以澶州橋路為主攻目標。有鑒于此,本文在分析景德之役時,亦參考開運元年之役的戰事經過。

(一)宋遼爭奪澶州橋路的戰略部署

景德之役前,宋遼以河北平原為主戰場,而多在河北平原中部進行主力交戰,逐漸形成均勢。遼方主力可發揮騎戰優勢,在河北平原中部不斷調整主攻方向,保持戰略上的機動靈活。不過,遼方因短于攻城,難以建立壓倒性軍事優勢[19]。若要強力震懾宋方,遼方主力尚需深入至河北平原南部,威脅開封安全[20]。

遼方主力深入河北平原南部,以澶州北城一帶為主攻方向,以奪取黃河下游干流上的橋路,從而有效地威脅開封為戰略目標。開運元年,遼太宗率軍南下,試圖一舉滅晉。遼太宗在澶州稍北置主力大寨,而僅遣兩路偏師分攻黃河下游的馬家渡、黎陽津。稍后,遼方兩路偏師為晉軍所挫退[7]1260-1263。遼軍主攻澶州及其橋路,關鍵原因在于船渡運力有限,而遼軍更是不擅舟楫[21]7271。例如,遼方一度占據馬家渡兩岸,但因船渡劣勢,未能將大量兵士迅速送往鄰近開封方向的一岸(東岸)[8]1288。在晉軍偏師進攻馬家渡東岸期間,西岸數萬遼軍難以及時赴援,最終撤退[7]1262-1263。景德元年秋冬,遼方大舉南下,亦主攻澶州。閏九月,遼軍先往定州,挑戰宋方河北邊軍主力,未勝,即舍之。十月,遼軍至瀛州,僅攻破其外城[22]556。遼軍圍攻瀛州十余日,不克,隨即南下[4]1279-1280。此后,遼軍途經大名府等地,同樣不曾持續攻堅[4]1284。十一月下旬,遼軍抵達澶州北境[4]1286。遼軍此行,戰略目標明確,而戰略機動性明顯降低。

宋方一旦注意到遼方動向,即可預先制定守御戰略,以澶州北城一帶為布防重心,以控扼澶州橋路,“壟斷”跨河交通,從而護衛開封為戰略目標。開運元年之役期間,晉末帝親率主力駐扎于澶州北城一帶應敵[7]1261。景德元年,宋廷較早地計劃組織駐京禁軍為駕前行營,赴澶州把守橋路。九月,宰執多已主張宋真宗駐蹕澶州[4]1256-1257。爾后,宋真宗亦稱“今須守澶州扼橋”,命宿將李繼隆先率行營前軍開赴澶州北城一帶[4]1282-1283。此外,遼軍南下,未占據沿途重鎮,故難以籌集充足的物料,以備主力赴他處搶渡或架橋。宋方得以持續地集中力量在澶州把守橋路。在澶州東側的鄆州、濮州,丁謂守鄆州,“乃立部分,使并河執旗幟、擊刁斗以懼敵,呼聲聞百余里。敵遂引去”[4]1276。換言之,丁謂因部下兵力較少,故命人沿河廣樹旗幟、頻繁敲擊軍中炊具,以虛張聲勢。十二月,有“契丹游騎涉河冰抵濮州境”。宋方始命將領“自行在領龍衛兵追襲”,即由澶州遣偏師赴濮州[23]。在澶州西側的黎陽津,十一月,宋真宗注意到,護衛黎陽津的通利軍“素無城壁兵甲”,但宋方未明顯補救[4]1281。十二月,遼軍攻破通利軍城。然而,遼軍僅“掠城中民眾而東”,不曾在此渡河[4]1290。可見,未架橋津渡并非遼宋之間的重點攻守對象。

宋方又采取若干輔助措置,鞏固己方對跨河交通的“壟斷”。其一,為阻止遼方籌船,宋廷“詔自天雄軍至界河已來,公私舟船并隨處安泊,所在官司常切巡邏”[21]7252。其二,宋方趁黃河下游尚未封凍堅牢,盡力鑿破河冰。宋真宗在行抵澶州前,即“詔知滑州張秉、齊州馬應昌、濮州張晟往來河上,部丁夫鑿冰,以防戎馬之度”[4]1283。十二月中,宋真宗賞賜鑿凌軍士[4]1289。景德三年,宋廷令澶州立河瀆廟,聲稱“駐蹕澶淵,戎騎在郊,而河流不冰”[4]1435。終是役,遼方僅遣游騎在濮州過河,未得整軍踏冰而進【據《續資治通鑒長編》(以下簡稱《長編》),宋真宗稱“河冰且合”,《宋會要輯稿》《宋史》作“河冰已合”,當誤。《長編》卷五八,景德元年十一月甲戌條,北京:中華書局,2004年,第1286頁;《宋會要輯稿》兵七之一二,北京:中華書局,1957年,第6875頁;《宋史》卷七《真宗本紀》,北京:中華書局,第126頁。】。宋方管制船舶、破壞冰路,頗有成效。

(二)宋軍在澶州北郊守橋的戰術優勢

澶州北城三面臨河。宋軍預先布置守橋事宜,可提前占據有利地形,在澶州北城郊外倚河背城布陣,從而迫使遼方放棄側后方突襲等優勢戰術,改用正面沖陣等劣勢戰術【遼方戰術,見曾瑞龍《經略幽燕:宋遼戰爭軍事災難的戰略分析》,北京:北京大學出版社,2013年,第62-68頁。】。

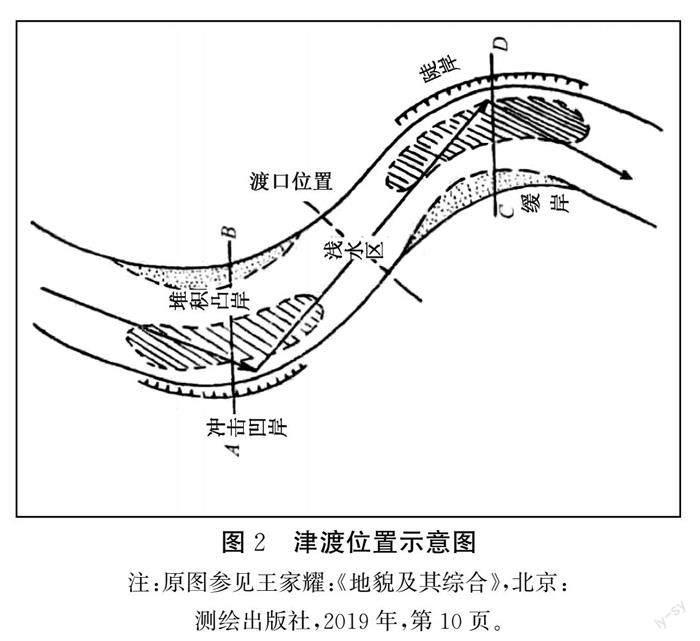

在討論宋遼交戰經過以前,需考察澶州南北城與浮橋的基本位置關系。明清澶州城是在宋代澶州北城的基礎上發展起來。宋人擴修澶州北城,增至周回約十六里,而明清澶州城周回已達二十四里[1]。今人在明清澶州城址西部發現多處宋代墓葬,當地必長期位于宋城以外[24]。可見,宋代澶州北城與明清澶州城在形制上差別較大。雖然澶州南北城的確切形制已不可考,但結合地理常識,尚得簡略推測澶州南北城與浮橋的位置關系。澶州北城三面臨河。李繼隆在澶州北城,親見“州之三面距大河”[25]1830。如圖2所示,一般情況下,津渡位于反方向河曲之間的淺水區。由此推之,澶州北城在河道北側凸岸東部,澶州南城南側凸岸西部。此外,北宋前中期,澶州治、頓丘縣治在北城,濮陽縣治在南城[1]。據《太平寰宇記》,“濮陽縣,城東門外”[26]1180。“城”即指州城、澶州北城。概言之,澶州北城北接河北平原,東南經浮橋通南城,在其余方向隔黃河眺望河南。

開運元年,后晉利用上述地形,倚河背城布陣,迫使遼方正面沖陣。遼太宗本欲誘晉軍北上,予以伏擊。未果。三月一日,遼太宗率軍直攻澶州[7]1264。據《舊五代史》記載:

至晡時,契丹主以勁兵中央出而來,帝御親軍列為后陣,東西濟河,為偃月之勢……敵騎往來馳突,王師植立不動,萬弩齊彀,飛矢蔽空,賊軍稍卻。[7]1264

對于引文,需作三點說明。其一,晉軍所布偃月陣,又名“牝陣”,兩翼前展,勢如彎月。“左右俱高,行軍溪谷,利為牝。牝則前張兩翼,便于吞掩,使彼奔沖,三面受敵”[27]369。澶州北郊東西兩側河道正類崖壁。晉軍南背城池,東西倚河:一則以河道保護陣身側后方;二則同時調度陣隊中央與兩翼,三面擊敵。其二,“東西濟河”之“濟”,或為“際”音近之訛,指晉軍大陣兩翼直抵東西兩側河岸。《冊府元龜》稱,晉軍大陣“東西偃月,際于河涘”[8]1288。又,晉軍主帥景延廣曾因“母兇問至,自澶淵津北移于津南”[7]1330-1331。可見,晉軍主力在決戰前抵達澶州北城一帶,預先占據地利。其三,對于晉軍大陣的內外層次,可參考《武經總要》所載宋軍“常陣制”。

以步軍槍刀手在前……謂之陣腳兵。良弓勁弩居其后……一陣開四門,騎兵居其中。候出戰,即開門放戰隊出,出絕閉之。有駐隊,有戰隊,環相為用,不竭人馬之力也。[27]393-394

晉軍主力騎兵位于弩手之后。若遼軍正面沖陣,晉軍或可遣騎兵出陣,或可直命弩手三面射擊。

景德元年的情況,與此相似。李繼隆行至澶州北城,在獨無捍蔽的城郊北部興造防御工事,使兵士安全地扎寨、列陣[25]1829-1830。十一月二十四日,宋遼大軍在澶州北郊交戰。李繼隆奏稱:

(遼軍)直犯大軍,圍合三面,輕騎由西北隅突進。大軍既成列,戎騎止而不進。臣等分伏勁弩,控其要害,有戎帥號先鋒統軍順國王撻覽者,異其旗幟,方出行軍,伏弩齊發,矢中撻覽額而斃……戎師悉遁。[21]6876

對于引文,可作兩點說明。其一,宋軍先行占據澶州北郊有利地形,置寨布陣,僅留北面一線正對敵鋒。遼軍“圍合三面”,則宋軍未布牝陣。不過,遼方亦未得突襲宋陣側后方。當是宋陣僅有正面北凸,仍得背城倚河之勢。其二,宋陣自外而內,當是陣腳步兵、弩手、騎兵。在遼軍第二次沖陣時,主帥蕭撻覽正入宋軍弓弩射程范圍內。宋方觀察到蕭撻覽旗幟特殊,推測其為敵方大將,遂齊發伏弩。遼方在奪橋大戰中,僅可正面沖擊有備之陣。可見,宋方在澶州北郊確有地利優勢。

總之,雖然黃河下游干流是開封北側最后一重防線,但若宋遼主力在澶州北城一帶臨河交戰,前者反可利用相關地理條件,有效壓制后者在戰略、戰術上的機動性優勢,守橋退敵,護衛開封。首先,遼方主力若深入至河北平原南部,需以爭奪澶州橋路,有效威脅開封為戰略目標。由此,宋方可預判遼軍動向,以澶州北城一帶為布防重心,以控扼澶州橋路,“壟斷”跨河交通,護衛開封為戰略目標——預先遣大軍駐扎澶州北郊,把守橋路,輔之以管制船舶、鑿破冰路等措施。其次,宋方提前占據澶州北郊有利地形,背城倚河布陣,可迫使對方采取正面沖陣等劣勢戰術,而發揮己方的弩射優勢。遼方為威脅開封,邀求劇利,終有澶州之行,卻亦由此難以發揮戰略、戰術優勢,受挫于澶州北郊,最終在宋方承諾提供歲幣后,同意訂立較為平等的澶淵之盟。

三、架橋對宋方軍事部署的限制

雖然維系、控扼澶州常設浮橋,是宋廷護衛開封的關鍵措施,但常年架設浮橋與防范黃河洪災之間存在矛盾,明顯限制了澶州北城的日常防務經營。在“守內虛外”理念的影響下,上述現象進而限制河北平原南部重鎮大名的防務經營,削弱了北宋對外臨戰應變的能力。

(一)對澶州北城防務的限制

架橋與防洪的矛盾限制了澶州北城的日常防務經營,特別是城池建設與相應的駐軍情況。

便于架橋的地理條件亦造成澶州持續受洪災威脅。黃河下游“惟滑與澶最為隘狹”[4]552。因此,時人可直接跨津架橋,不必憑恃中潬。然而,澶州河道狹窄,不利于行洪。此外,雖然澶州北城西側位于凸岸,但因黃河兩岸有堤防為限,故河流對凸岸堆積作用主要發生在大堤的臨河一側,而鮮少發生在臨城一側。該情況勢必造成澶州北城西側的地勢明顯低于附近河道,在汛期面臨懸河潰堤之患。宋英宗治平三年(1066),知州李中師擴修北城,“西距河壖別為長堤三千五百三十步,所以止橫水嚙城之害也”[28]982。可見,時人在澶州北城周邊,特別是城池西側,確實面臨較為嚴峻的防洪挑戰。

澶州北城因屢遭洪災而逼仄、簡陋。景德之役中,李繼隆即注意到“澶州城壁不足守”[25]1830,“澶州北城門巷湫隘”[4]1287。此時距后晉置城架橋,已六十余年。再經六十余年,至治平三年,方有李中師擴修澶州北城。事成,蘇頌作記稱:因“河濱之土疎惡善隤”,澶州北城多次在洪災中傾圮;李中師甚至從他處取土夯筑新城[28]981。后晉置城與李中師大修相隔一百二十余年。在此期間,澶州城池因陋就簡,難供大軍久駐。景德元年九月,面對目下戰事,宰相畢士安仍稱:“澶淵郛郭非廣,久聚大眾,深恐不易。”樞密使王繼英亦稱,“若遽至澶州,必不可久駐。”[4]1257大軍戍守澶州數月,尚難措置,何況常年屯駐。

架橋甚至是黃河改道的誘因之一,最終造成宋廷難以繼續在澶州架橋。北宋前中期,黃河下游干流趨于改道北流。北宋中期,澶州周邊成為黃河決口北流的重要突破地帶[11]26-38。張方平稱:“原其所由,下流多置橋,水不暢泄,為世大患,去澶橋,則河患息矣。”[4]4458浮橋腳船體積大,往往紊亂水流,加劇潰堤風險[29]。然而,宋廷為平衡管控跨河交通,須盡量維持澶州橋路。元豐四年,河決小吳,改道北流。此后,宋廷被迫在通橋條件較差的滑州河津架橋,頗致耗費[21]7542。

(二)對大名等地防務的限制

澶州北城日常防務空虛,似又造成澶州北側重鎮大名府常駐軍規模受限。

宋廷限制大名常駐軍規模,確有前車之鑒。大名是河北干道交匯,通連澶州的樞紐[30]。澶州北距大名一百一十里,南距開封二百五十里[26]1175。若大名常駐重兵,一旦守臣稱叛,開封朝廷或難及時遣兵北上。后漢隱帝乾祐三年(950),樞密使郭威出戍大名,麾下有后漢禁軍主力之半【據《資治通鑒》,鄴都(大名)行營“馬軍都指揮使郭崇威”、“步軍都指揮使曹威”。日后,二人為避后周高祖郭威諱,改名郭崇、曹英。據舊《漢隱帝紀》,二人在行營官銜是“鄴都屯駐護圣左廂都指揮使郭崇、奉國左廂都指揮使曹英”。護圣、奉國即后漢禁軍馬軍、步軍主力。《舊五代史》卷一瘙懟三一〇三《漢隱帝紀下》,北京:中華書局,2015年,第1598頁。《資治通鑒》卷二八九,乾祐三年十一月丙子條,北京:中華書局,1956年,第9429—9433頁。張其凡:《五代禁軍初探》,廣州:暨南大學出版社,1993年,第30頁。】。當年冬,郭威代漢建周,是為周太祖。廣順元年(951),周太祖命禁軍主帥王殷出鎮大名,“凡河北征鎮有戍兵處,咸稟殷節制”[7]1700-1701,1888。廣順三年(953),王殷伏誅[7]1746。后周不再派遣大軍出駐大名。后漢、后周充實大名防務,僅四年而已。

宋廷持續限制大名常駐軍規模。景德之役戰前,大名與貝州等地駐軍,合計僅三萬人[4]1266。與之相較,宋廷臨戰命河北邊軍開赴定州,而定州大陣兵在十萬人左右【咸平二年,定州大陣八萬人。《長編》稱,景德元年,定州大陣數十萬人。《玉壺清話》稱“大將王超擁兵十萬屯真定”。“真定”有誤,但“十萬”或更切實。《長編》卷四五,咸平二年十二月丙子條,第972頁;卷五九,景德二年正月乙卯條,第1308頁。文瑩撰,鄭世剛、楊立揚點校:《玉壺清話》卷五,北京:中華書局,1984年,第48頁。】。澶淵之盟后,宋真宗隨即削減大名駐軍[4]1307。宋仁宗慶歷二年(1042),宋廷因遼方威脅敗盟,升大名為北京,整頓當地防務[4]3260,3278。然而,宋廷不曾組織重兵常駐。程琳即稱,“建都全魏以制北方,而兵隸定州、真定府路,其勢倒置”。慶歷八年(1048),宋廷置定州、真定、瀛州、大名四安撫使路[4]3947-3948。皇祐五年(1053)至和二年(1055),宋祁設想戰時部署稱,遼方“取勝者在中軍而已。中軍不振,諸渠長且土崩……夫鎮、定在河朔兵第一,今使悉眾從彼中軍……令瀛、魏軍當渠長”[22]560。可見,大名兵力仍未獲明顯充實。此后,亦未見宋廷明顯調整河北駐軍南北分布的比例結構[31]。

此外,北宋中期,雖然宋廷或命知大名府兼任河北安撫使,但此類臣僚未必總司河北軍務。慶歷八年,宋廷設河北四安撫司路。此后,河北安撫使一職或罷或否。熙寧元年(1068),韓琦請依陳執中等先例,在知大名府任上僅兼大名府路安撫使,不帶河北安撫使銜。韓琦奏稱,“河北定州、真定府、瀛州三路從來朝廷謹擇帥臣,得以專制……今若又置四路安撫使以總之,則恐徒翻空文。”[32]

大名常駐軍較少,或具有一定的合理性。北宋基本統一,通過充實定州、真定、瀛州等邊上重鎮,鞏固河北防務。包括大名、澶州的河北平原南部,常時較為安定,似不必持續駐扎大軍[33]。

問題在于,河北平原南部日常防務空虛,將限制北宋對外臨戰應變的能力。一旦遼方主力越過定州等重鎮南下,大名即面臨城破風險。宋太宗雍熙三年(986),遼方“將士以魏城無備,皆言可攻”。承天太后謹慎行事,未從其議[34]。宋真宗咸平二年(999),遼軍主力南下。宋方在“博、魏之間,鎮兵全少,非鑾輅親征,則城邑危矣”[4]1000。景德元年,大名“聞寇將至,闔城惶遽”[4]1284。大名城池闊大,周回八十里[35],不利于宋方以較少兵力組織守御[4]1202。在遼軍抵達城下后,主帥王欽若有意親守南門。宿將孫全照反對稱,主帥“號令所出,謀畫所決,南北相拒二十里,請覆待報,必失機會”[4]1284。進一步推之,宋軍四面守城,實難從容配合,協同行動。

大名守軍自顧不暇,遑論促成河北邊軍與駕前行營呼應待敵。咸平二年,宋真宗在王繼英等建議下,率軍北上大名[4]962。然而,定州大軍堅壁不出。駕前行營、河北邊軍缺乏機動配合,甚至難以遏制遼方偏師侵擾河北平原南部德州、棣州[4]976,1031。景德元年,王繼英改稱,車駕“不可更越澶州”[4]1257。及開戰,定州大軍未如期南下,大名守軍僅得自保。雖然李繼隆已北上澶州,但若非宰相寇準善斷大事,宋真宗將進退失據[20]。宋方澶州獲捷,實出自地利、人和的合力。

宋仁宗朝,范仲淹主張,宋廷面對遼方大舉深入,須以固守開封城而非北上守橋為主要戰略。首先,范仲淹擔心遼方早已改進水戰戰術,可繞過澶州搶渡南下,保持戰略機動性優勢。更讓他憂慮的是,宋方“承平已久,人不知戰”——宋仁宗若“引憂恐之師,進涉危地,或有驚潰,在爪牙之臣,誰能制之”[4]3261-3265。范仲淹認為,駕前行營能否順利北上,嚴重依賴駐京禁軍士氣等不可控因素,故宋仁宗領兵北上應戰的計劃不切實際。宋廷限制大名常駐軍規模,以鞏固常時對澶州橋路的控制,卻亦由此在對遼作戰時難以確保駕前行營與河北邊軍實現接應。

總之,宋廷極力維系、控扼澶州橋路,但在此基礎上護衛開封,并非經久之策。架橋與防洪的矛盾,限制了澶州北城的日常防務經營,甚至誘發黃河北流,嚴重擾動黃河下游的地理格局。“守內虛外”的戰略理念更加劇了北宋的布防困境。澶州北城捍蔽浮橋,而日常防務空虛。在此情況下,宋廷限制澶州北側重鎮大名的常駐軍規模,以確保開封方面牢固控制澶州及其浮橋,避免大名守臣坐大稱叛,奪橋南下。然而,河北平原南部日常防務空虛,亦削弱了北宋對外臨戰應變的能力,使宋廷難以從容協調邊上、后方大軍的行動,無法消除軍心動搖,失守澶州橋路的隱患。

四、結 論

北宋前中期,澶州控扼黃河下游干流上唯一一處常設浮橋,發揮著護衛開封的軍事作用。具體而言,澶州以南北二城夾護浮橋,接連開封與宋遼首要對峙區河北平原。黃河常設浮橋在安全性、運力等方面優勢突出,但運營難度大。宋廷通過架設澶州浮橋,將開封與河北平原之間安全、順暢的干道交通,約束為一線橋路;通過控扼澶州橋路,掌握啟閉開封北面門戶的主動權。由此,景德之役中,宋遼均將控制澶州橋路作為戰略目標——宋方得以預判遼方動向,重點把守澶州北城一帶,使后者失去戰略上的機動性優勢。宋方進而利用澶州北郊地形,背城倚河布陣,壓制遼軍在戰術上的機動性優勢。不過,架設浮橋亦誘使黃河洪災頻發,造成澶州的日常防務經營受限。在此情況下,宋廷有意限制澶州北側重鎮大名的常駐軍規模,以避免大名方面突發變亂,奪橋稱叛。問題在于,此舉造成河北平原南部防務空虛,削弱了北宋在對遼作戰時協調開封朝廷與河北邊鎮行動的能力,使北宋面臨因無法及時應變,而軍心動搖、失守澶州的隱患。

換言之,澶州護衛開封的軍事作用頗為突出,但北宋并未由此發展出守國御敵的萬全之策。一方面,宋廷不惜工本地維系澶州橋路,確實收到了改造自然地理環境的成效,得以在相當長的時期內平衡管控跨河交通,落實護衛開封的戰略、戰術部署。另一方面,在“守內虛外”理念的影響下,宋廷對澶州的管控趨于僵化。宋廷管控澶州,目的是護衛開封,而以架設浮橋為關鍵措施,以治理黃河為必要保障。然而,在河道狹窄迂曲的澶州一帶,架橋與治河矛盾突出。宋廷為立足開封,控制河北藩屏,極力維系橋路——先是誘發前述河北平原南部防務空虛、北宋對外臨戰應變能力受限等問題;最終則導致黃河大幅改道,造成澶州控扼橋路的沖要形勢不復存在,既有戰略、戰術部署難以為繼。由此觀之,技術與戰略理念兩端的共同作用,是塑造北宋中前期澶州軍事作用及其局限的關鍵。

本文討論宋方河北守御部署,主要關注開封與澶州、大名的關系。至于宋廷在“守內虛外”的戰略理念下,如何經營河北平原中南部的各處要沖,規劃開封與各要沖的關系,最終對內穩定控制河北藩屏,卻難免對遼國防被動,以上問題尚有深入研究的空間。

參考文獻:

[1]李孝聰.公元十——十二世紀華北平原北部亞區交通與城市地理的研究[J].歷史地理,1990,9(3):239-263.

[2]張祥云,程民生.略述宋代北方重鎮澶州:紀念“澶淵之盟”一千周年[A]//張希清.澶淵之盟新論[M].上海:上海人民出版社,2007:133-136.

[3]李華瑞.北宋治河與防邊[A]//張希清.澶淵之盟新論[M].上海:上海人民出版社,2007:349-370.

[4]李燾.續資治通鑒長編[M].北京:中華書局,2004.

[5]茅以升.中國古橋技術史[M].北京:北京出版社,1986:146-150,157-169.

[6]嚴耕望.唐代交通圖考[M].北京:北京聯合出版社,2021:17-90,99-103,130-137,163-168.

[7]薛居正.舊五代史[M].北京:中華書局,2015.

[8]王欽若.冊府元龜[M].周勛初,姚松,武秀成,等,校訂.南京:鳳凰出版社,2006.

[9]房玄齡.晉書[M].北京:中華書局,1974:1028.

[10]郭志安.北宋黃河水災防治與水利資源開發研究[M].北京:人民出版社,2021:368-371.

[11]鄒逸麟.宋代黃河下游橫隴北流諸道考[M]//鄒逸麟.椿廬史地論稿[M].天津:天津古籍出版社,2005.

[12]唐寰澄,唐浩.中國橋梁技術史·第一卷:古代篇(上)[M].北京:北京交通大學出版社,2017:430-432.

[13]唐六典[M].陳仲夫,點校.北京:中華書局,1992:226.

[14]李國清.泉州灣宋代海船的艌料使用[J].海交史研究,1986(2):89-94.

[15]劉永生,山西省考古研究所.黃河蒲津渡遺址[M].北京:科學出版社,2013:56-61.

[16]魏收.魏書[M].北京:中華書局,1974:352.

[17]楊億,黃鑒,宋庠.楊文公談苑[M].李裕民,輯校.上海:上海古籍出版社,1993:55.

[18]于平蘭,郭玲娣.正定發現修建滹沱河浮橋的宋代古碑[J].文物春秋,2011(1):74-76.

[19]李華瑞.宋朝“積弱”說再認識[J].文史哲,2013,339(6):33-42.

[20]柳立言.宋遼澶淵之盟新探[J].史語所集刊,1990,61(3):693-760.

[21]徐松.宋會要輯稿[M].北京:中華書局,1957.

[22]宋祁.景文集[M]//叢書集成初編本.上海:商務印書館,1936.

[23]脫脫.宋史[M].北京:中華書局,1977:9500.

[24]南海森,河南省文物考古研究所,濮陽市文物保護管理所.濮陽西水坡[M].鄭州:中州古籍出版社,北京:文物出版社,2012:12,543-545.

[25]曾公亮,丁度.武經總要[M].影印明金陵書林唐富春刻本,北京:解放軍出版社,沈陽:遼沈書社,1993.

[26]樂史.太平寰宇記[M].王文楚,錢林書,胡菊興,等,點校.北京:中華書局,2007.

[27]曾公亮,丁度.武經總要前集[M].影印明刻本.上海:中華書局上海編輯所,1959鄭誠,整理.長沙:湖南科學技術出版社,2017.

[28]蘇頌.蘇魏公文集[M].王同策,管成學,嚴中其,點校.北京:中華書局,1988.

[29]魏惠文,侯慶明.黃河浮橋對河道河勢的影響分析與對策[J].山東水利科技論壇,2007(1):340-342.

[30]李孝聰.唐代后期華北三個區域中心城市的形成[M]//李孝聰.中國城市的歷史空間.北京:北京大學出版社,2015:56-57.

[31]王曾瑜.宋朝軍制初探(增訂本)[M].北京:中華書局,2011:105-153.

[32]韓琦.安陽集[M].影印明刻安氏校正本.北京:線裝書局,2004:540.

[33]楊軍.宋遼對峙背景下的河北城市:以其所具有的對遼特殊職能為主[D].香港:香港中文大學,2003:80-83.

[34]脫脫.遼史[M].北京:中華書局,2016:1442.

[35]劉昫.舊唐書[M].北京:中華書局,1975:4690.

(責任編輯:雷彩虹)

收稿日期:2023-03-07? 網絡出版日期: 網絡出版日期

基金項目:國家社會科學基金青年項目(22CZS020)

作者簡介:何天白(1993—),男,河北衡水人,助理研究員,博士,主要從事區域社會史、宋代政治制度史等方面的研究。