甲骨文“首祀”紀年考①

鄧 飛

(1.西南大學 文獻所,重慶 400715;2.首都師范大學 甲骨文研究中心,北京 100481)

一、問題源起

商代晚期甲骨卜辭中使用數字修飾“祀”來紀年,源于周祭祀活動,指的是一個完整的祭祀周期,約36-37旬,大致相當于一個太陽年。學者研究發現晚期甲骨之周祭卜辭屬于文丁、帝乙、帝辛三世,三個周祭系統在卜辭中均未發現明確表示第一個祭祀周期的紀年語言形式 “一祀”,即新王登基之后的第一個祭祀周期。這是由于甲骨材料本身缺失導致的?三個祭祀周期中的第一個祭祀周期都沒有刻寫紀年時間,這種可能性應該是很小的。或是學界目前對相關材料的釋讀和研究還存在不足?另,商代甲骨卜辭中有“口祀”一語,目前學界意見較為分歧。甲骨卜辭“口祀”究竟為何?也有待學界進一步研究。

王國維提出“二重證據法”,他說“吾輩生于今日,幸于紙上之材料外,更得地下之新材料。由此種材料,我輩固得據以補正紙上之材料,亦得證明古書之某部分全為實錄”(1)王國維:《古史新證——王國維最后的講義》,清華大學出版社,1994年,第2-3頁。。李學勤據此進行了深入全面闡釋,揭示了“二重證據法”在古史研究中的巨大價值(2)李學勤:《“二重證據法”與古史研究》,《清華大學學報(哲社版)》2007年第5期。。在古史二重證據法基礎上,學界前輩陳寅恪、黃現璠、徐中舒、饒宗頤、邢福義、葉舒憲等對研究方法理論進行了進一步的拓展,形成了將人類學、民族學、社會學、考古學、文化史、語言文字等多學科相結合的“多重證據法”(3)陳寅恪:《金明館叢稿二編》,上海古籍出版社,1980年,第87頁;顧頡剛:《古史辨》( 第一冊),上海古籍出版社,1982年,第67頁;劉以煥:《國學大師陳寅恪》,重慶出版社,1996年,第339頁;肖艷:《陳寅恪歷史學研究中“多重證據法” 的運用與發展》,《當代音樂》2015年第5期;陳吉生:《試論壯族著名史學家黃現璠對20世紀中國“新史學”實踐與建設的貢獻》,《廣西民族研究》2007年第1期;董志翹:《漢語史研究與多重證據法》,《文獻語言學》2020年第10期;葉舒憲:《人文科學與多重證據法》,《江蘇行政學院學報》2010年第6期;唐賢清、姜禮立、王巧明:《漢語歷史語法的“普方古民外”立體研究法》,《古漢語研究》2018年第4期;陳民鎮:《饒宗頤的“三重證據法”及其實踐——論饒宗頤古史研究的貢獻》,《史學理論研究》2022年第3期;彭裕商:《高山仰止——徐中舒先生百年誕辰紀念》, 《歷史研究》1998年第6期;胡昭曦:《古史多重證據法與綜合研究法 ——紀念徐中舒先生誕辰120周年》,《中華文化論壇》2018年第11期,第4-10頁。。筆者在讀甲骨過程中,感覺以上兩個問題可以合并研究,并在“多重證據法”的指導下對其進行推進,草就此文,呈與學界,以祈方家指正。

二、關于“口祀”問題

晚期卜辭與“祀”有關的“口祀”問題一直是甲骨學討論的熱點,是否與“一祀”有著直接關聯?關于“口祀”,學界就此主要有三種意見,一是認為“口祀”應為“曰祀”,表示命令祭祀的動作行為。二是認為“口祀”應為“曰祀”,指的是紀年的“元祀”。三是認為“口祀”為“廿祀”,“口”為“廿”之特殊寫法。簡論之。

1.“口祀”即“曰祀”

應該承認,總的來看,商代甲骨、金文中的“曰”,只有很小一部分是寫作“口”的。但是現在所能見到的“王曰司”和“王曰祀”諸例中的“曰”,卻全部或絕大部分寫作“口”。上文引過的《合》37868一辭中,“[王]占曰:吉”的“曰”用一般寫法,“唯王曰[祀]”的“曰”則寫作“口”,尤其值得注意。如何解釋這種現象,是一個棘手的問題。(7)裘錫圭:《關于殷墟卜辭中的所謂“廿祀”和“廿司”》,《文物》1999年第12期。

2.“口祀”系指“元祀”

日本學者淺源達郎手稿《黃組卜辭的五祀周祭》認為商代晚期甲骨卜辭和青銅器銘文中的“口祀”應該讀為“曰祀”,系指元祀(10)徐鳳先:《以寢孿方鼎、肄簋為元祀的帝辛祀譜》,《中國歷史文物》2003年第6期,第7-9頁。據徐文提示,淺源達郎意見從李學勤和裘錫圭先生處獲知。。“曰祀”是一種具體的動作行為,用來指稱“元祀”較為奇怪。

一者,胡厚宣、郭沫若、張玉金等先生認為商代晚期確系已經出現了大事紀年雛形(11)胡厚宣:《殷代年歲稱謂考》,《甲骨學商史論叢初集》(上),河北教育出版社,2002年,第339-363 頁;張玉金:《甲骨文語法學》,學林出版社,2001年,第268頁。。如“唯王來征人方”“王來征人方”等,但這些事件多為具體的大事件,“祀”在晚期卜辭中用來概括“翌、肜、祭”等五種具體的祭祀行為,詞義已經抽象化,上位化,所以才可以用來表示紀年的單位“祀”。即是說,相對于具體祭祀事件而言,“祀”動作行為已經失去了標識特定時間的凸顯和區別價值。二者,“元”在甲骨文中已經是一個常用詞,除了在少數用例中表示人名之外,主要用于祭祀對象群“元示”中。曹定云先生認為“元示”與“二示”相對,“元示”即“最早之示”,表示自上甲不間斷的合祭先王(12)曹定云:《論“上甲廿示”及其相關問題》,《文物》1990年第5期,第34-46頁。。張政烺先生認為“二示”即“它示”(13)張政烺:《釋它示—論卜辭中沒有蠶神》,《古文字研究》第一輯,中華書局,1979年,第70頁。。屈萬里先生解讀卜辭“弜一宗上甲至二(《甲》521)”時認為“一宗,猶言元示。”“一宗上甲,猶言元示上甲也。”“至二者,蓋謂至二示也。”(14)屈萬里:《殷虛文字甲編考釋》,(臺北)“中央研究院”歷史語言研究所,1961年。第80頁。即是說,甲骨卜辭中“元”“二”兼具有標識順序和分類的作用。雖然偽古文《尚書》之《伊訓》篇有“惟元祀十有二月乙丑”,《逸周書》有“維王元祀一月既生魄”,《尚書大傳》有“維元祀巡狩四岳八伯”“維王后元祀帝令大禹步于上帝”等語,其中的“元祀”表示紀年,這些材料都靠不住,并非商代和西周早期的真實語料。甲骨和青銅器銘文紀年系統均未見“元祀”,這應是后人借西周之后“元年”紀年形式的擬造詞。

3.“口祀”即“廿祀”

總的來看,學界關于甲骨卜辭“口祀”的研究成果主要有三個。一是認為是“廿祀”,“廿”訛誤作“口”形。二是認為“口祀”當為“曰祀”,“口”為“曰”之簡刻,“曰祀”即“命令舉行祭祀活動”,與“曰祼”的用法一致。三是認為“口祀”當為“曰祀”,指“元祀”。這三個意見都有其不夠完善之處。“廿”訛作“口”形目前還不能得到文字構形理據的支持。裘錫圭先生也認為“曰”簡刻作“口”屬于個案性質,而“口祀”“口司”用例不少,都刻寫作“口”形,無作“曰”形者,具有一致性特征,如何解釋也是一個“棘手的問題”。

三、“口祀”之語言學考察

甲骨卜辭記錄了商代270多年的相關歷史,其自身也是一個嚴密而復雜的語言系統。一個語言符號有其獨立的音義特征,但這些音義特征也必須在系統中才有其價值。有其組合性的語義特征,即上下文語境。語用環境系統可以推論相關語言形式的言語意義。即是說,從語言學的角度對“口祀”進行考察是一項基礎工作,也是考察其語音關聯和語義類屬的有效手段。

1.“口祀”語音和位置

我們目前統計到39處“口”形特殊用例,在考察“口”形分布位置之后,我們認為可以分為“前置型”和“后置型”兩個大類。“前置型”位于卜辭占、驗辭之前,或者銘文末尾紀時內容之前,“后置型”則基本相反。

2.“祀”的意義和用法

漢達文庫載“祀”的115條用例中,用作紀年的有近60例,“祀”表示祭祀動詞的有55例左右,有祭祀對象的只有13例,卻包括了對河、岳、稷、祖先等的祭祀,祭祀的對象比較廣泛。使用祭祀犧牲的只有1例,另外的近40例都是沒有祭祀對象、祭祀用牲、祭祀用品、祭祀原因的祭祀行為。相對于“祭”“侑”“燎”“御”等祭祀行為來看,“祀”應該是一個表示“祭祀通稱”的祭名(31)李發:《甲骨文中兩組義近祭名辨析》,《古漢語研究》2021年第3期。。“祭祀通稱”意義在后代得到了繼承,青銅器銘文如“大牢其萬年祀氒祖考”(呂伯簋,《集成》3979,西周),“孫孫子子萬年用享祀(畢敦,《集成》4208,西周)”。《左傳·僖公三十一年》:“鬼神非其族類,不歆其祀。”《國語·魯語上》:“夫祀,國之大節也。”從時間上看,“祀”用作祭祀動詞集中在第一期的師組、賓組和歷組卜辭當中,之后的第二、三、四、五期幾無用例。(32)五期無名組出現一條卜辭“□□卜河祀唯…”(《合集》30437),“河祀”在副詞“唯”前,“祀”作名詞的可能性較大,師組卜辭“戊戌載衣于河祀豕(《合集》21113)”中,“河祀”也是祭祀對象,應該是名詞。也有可能是“祀河”“帝方”類動賓結構的倒置。此類結構有待進一步討論。參見沈培:《殷墟甲骨卜辭語序研究》,文津出版社,1992年;李丹陽、李發:《“方帝”“帝方”再辨》,《殷都學刊》2018年第4期。

裘錫圭先生認為第五期《補編》12927卜辭“唯王祀翌日”中“祀”為一般祭祀動詞,恐不確。一者,“祀”在第一期卜辭之后就沒有明確的普通祭祀動詞用例,第五期卜辭所見“祀”為紀年單位,它源于其通稱性質的祭祀動詞。再者,第五期偶爾在卜辭末尾所見的“祼”也是一個普通祭祀動詞,而非通稱類祭祀動詞。三者,商代甲金文獻中祭祀動詞“祀”與其他祭祀動詞同義連用現象,《村中村南》210上的“王口祀雚…”應讀斷作“王口祀,雚…”更勝。四者,甲骨卜辭中“一”修飾名詞時,確實往往省略,在第一到第五期卜辭中是一種常態。如卜辭“一牢”“一羌”“一伐”常常可說成“牢”“羌”“伐”等。五者,第五期紀年用語中可見“二祀”“三祀”“四祀”,不見“一祀”,此例中的“王祀”應是“王一祀”的省略,從卜辭時間的歷法排譜似也可以得到印證。

(1a)癸亥王卜,貞:旬亡憂。王占曰:“大吉。”在四月。甲子工典其酒翌日。唯王祀翌日。一

(1b)癸酉[王卜,貞:旬]亡憂。[王占曰]:“吉。”在[四月。甲戌]翌上甲。一

(1c)癸未王卜,貞:旬亡憂。王占曰:“吉。”在四月。一

(1d)癸巳王卜,貞:旬亡憂。王占曰。在五月。甲午翌大甲。

(《合》35400+《合》37898+《合》38307+《合》38732=《綴匯》289/《補編》12927 黃類)

(2)癸未王卜,貞:酒彡日,自上甲至于多毓衣,亡害自憂。在四月。唯王二祀。(《合》37836 黃類)

(3a)癸丑[王卜,貞:酒]□[日]自上甲[至于多毓,卒,亡害自憂。在]十月,[唯王]□[祀]。三

(《合》35432(《補編》10950)+《合》37835(《補編》11093)=《綴匯》665 黃類)

例(1a)至(1d)為《補編》12927卜辭,“癸亥”“癸酉”“癸未”在四月,“癸巳”和“甲午”在五月。例(2)時間是“王二祀四月癸未”,例(3a) (3b)揭示有“王二祀十月癸丑”時間。商代歷法較為復雜,眾多學者等多有研究,(36)羅振玉:《殷虛書契考釋》,永慕園石印本,1915年,影印收于《甲骨文獻集成》第七冊,18-75頁;董作賓:《董作賓先生全集》乙編第二冊,(臺北)藝文印書館,1978年;常玉芝:《殷商歷法研究》,吉林文史出版社,1998年;李學勤:《夏商周年代學札記》,遼寧大學出版社,1999年;裘錫圭:《從一組卜辭看殷歷的長度和大小月的配置》,《裘錫圭學術文集》(甲骨文卷),復旦大學出版社,2015年,第495-503頁;徐鳳先:《商末周祭祀譜合歷研究》,世界圖書出版公司北京公司,2006年;劉學順:《殷代歷法:中國現存最早的推步歷》,《殷都學刊》2009年第3期。基本結論揭示出商代實行陰陽合歷,平年12月,閏年13月。大月30天,小月29天,偶爾大月可達31天,偶爾有小月相連和大月相連。基于此,從“王二祀四月癸未”“王二祀十月癸丑”歷法排譜倒推“王一祀”的時間,則《補編》12927上的時間“癸亥”“癸酉”“癸巳”在“王一祀”的“四月”,“癸巳”和“甲午”在“王一祀”的“五月”。《補編》12927上的“唯王祀翌日”應是“唯王一祀翌日”的省稱可能性比較大。

3.“口祀”與“數字+祀”相同語境

“口尊類”和“口祀類”二者出現的語境完全不同,處于對立或者互補狀態,二者應該是屬于不同類的表述形式。“口尊類”位于命辭前段或者銘文句子前部,共現語境要素難以確定,而“口祀類”共現的語境則較穩定,它們多與“月份時間”“祭祀事件”同條同現,可與“唯”連用。大致可以分為三個大類。

第一個大類與“月份”“祭祀事件”,虛詞“唯”同現。

“月份+唯+口祀/數字祀+祭祀事件”如:

(4)[癸亥]王卜,貞:酒彡日,自上甲[至于]多毓,卒,亡害自[憂。王占曰:]“吉。”在三月。唯王口祀,彡。(《合》37864+《合》37851(=《綴匯》80)+明后2773 黃類)

(7)壬申,王錫亞魚貝,用作兄癸尊,在六月,唯王七祀,翌日。(亞魚鼎,《近出》339,商代晚期)

“月份時間+祭祀事件+口祀/數字祀”如:

(8)癸丑卜,永貞:王旬亡憂。在六月。甲寅酒翌上甲。王口祀。(《合》37867 黃類)

(10) [乙]亥王[卜],[貞]:自今春至…翌,人方不大出。王占曰:吉。在二月。遘祖乙彡。唯九祀。(《合》37852,黃類)

第二個大類,與“月份”同現。“月份+口祀/數字祀”或“口祀/數字祀+月份”,如:

(14)□酉卜,[貞]:王今[夕]亡憂。[在]十月。[唯]王四祀。(《合》37842,黃類)

(15)癸丑卜,貞:今歲受禾。引吉。在八月。唯王八祀。(《合》37849,黃類)

第三個大類是“口祀/數字祀”類單用,如:

從上文可見,“口祀”“數字祀”二者具有一致的語境分布,我們認為商代甲金文中與“口祀類”具有相同共現語境要素的應該是“數字祀”形式,二者應該具有相同的功能和近似的意義。商代甲金文中所見的“口祀”是紀年形式的可能性較大。

四、“口祀”句與大事記時制度

商代甲金文中“口祀”類材料有一個比較明顯的語言搭配特征,可以在其句首添加虛詞“唯”。羅振玉、姚孝遂、吳其昌、趙誠等眾多學者認為“唯”在卜辭中可以作語詞或助詞,不表示實際意義(40)羅振玉:《增訂殷虛書契考釋三卷》中,東方學會,1927年,第31頁;姚孝遂:《甲骨刻辭狩獵考》,《古文字研究》第六輯,中華書局,1981年,第53頁;吳其昌:《殷虛書契解詁》,(臺北)藝文印書館,1959年,第273頁;趙誠:《甲骨文虛詞探索》,《古文字研究》第十五輯,中華書局,1986年,第277-302頁。。但趙誠同時認為“唯”在卜辭中可用來表示時間,有“在”的意思,近似“于”,或有“到”的意思(41)趙誠:《甲骨文虛詞探索》,《古文字研究》第十五輯,中華書局,1986年,第278頁。。張玉金認為“唯”作語氣副詞,是焦點的輔助標記,表示提示、強調的語氣,“唯+時間詞語”可以出現在一段卜辭或者一段銘文后的記時部分,自成一讀(42)張玉金:《甲骨文虛詞詞典》,中華書局,1994年,第198頁。,舉例甲骨文“癸巳王卜貞:旬亡憂。王占曰:吉。在六月,甲午彡羌甲,唯王三祀(《合》37838)”和青銅器銘文“丁巳王省夔京。王賜小臣俞夔貝。唯王來征人方,唯王十祀又五彡日(《小臣俞尊》,《集成》5990)”。

我們考察了商代甲金文語段末尾的“唯”字句的情況,有三種類型,“唯”“祀”套用, “唯”與“周祭名”套用(43)《合集》27230有卜辭“辛未卜:祝祖乙…。大吉,唯其遘…”,卜辭語段末尾“唯”與“遘”祭祀套用,這一部分出現“大吉”“其”等詞,應屬于占辭內容,不屬于討論范圍。,“唯”與“戰爭事件”或“狩獵事件”套用。

(18)癸未王卜,貞:酒彡日,自上甲至于多毓衣,亡害自憂。在四月。唯王二祀。(《合》37836,黃類)

(19)用作父丁寶尊彝,在五月,唯王廿祀又二。(坂鼎,商代晚期)(44)《文物》2005年第9期,第61頁,圖3。

(20)癸丑卜,王貞:旬亡憂。唯彡。在十月。(《合》26493+《合》26714,出二)(45)蔡哲茂綴合,載于《上海博物館藏甲骨文字》新綴五則,http://www.xianqin.org/blog/archives/1686.html,2009.10.9.

(21)用乍作祖癸尊彝。在六月,唯王六祀,翌日。(六祀邲其卣,《集成》5413,商代晚期)

(23)癸巳卜,貞:王旬亡憂。在二月。在齊次,唯王來征人方。(《合》36493 ,黃類)

商代甲金文語段末尾的“唯”字句都應該是表示時間的。“唯”“祀”套用紀時都出現在晚期黃類卜辭中。這種表示紀時的“祀”應該是從表示“祭祀”通名的“祀”而來,表示“祭祀”通名的“祀”則是來自專名的“祀”。晚期祭祀專名用法的消失與表示“紀時”在時間上正好銜接。

五、“口祀”歷法譜系

如果“口祀”與“數字+祀”在分組、時代與語境分布等條件上具有一致性的判斷無誤,那“口祀”為紀年的可能性就在增加,其在歷法譜系中的兼容性則是進一步需要考慮的問題。前文所論“王祀翌日”之“四月”“癸亥”“甲子”“癸酉”“甲戌”“癸未”,“五月”“癸巳”“甲午”和二祀的“四月癸未”“十月癸丑”這兩組時間無法排入上面由四小類材料的干支和月份系統,而這兩組時間自身可以成一個系統,它們應該屬于另外兩個周祭系統之一。

甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌、乙亥、丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未、甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳

甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯、甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑、甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥(口祀,三月,綴匯80+明后2773)

甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌、乙亥、丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未、甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳

甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯、甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑、甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥【四月】

甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌、乙亥、丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未、甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、【五月】、癸巳(口祀,六月,《合》37867)

甲午(六月《合》37867)、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯、甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑(口祀,六月,《合》37867)、甲寅(六月,《合》37867)、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥

甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉(《合》37867)、甲戌(《合》37867)、乙亥、丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未、甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰【七月】、癸巳(口祀,八月,《合》37867)

甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯、甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑(口祀,八月,《合》37867)、甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥(口司,九月,《陶觥》)

甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉(口祀,九月,《合》37867)、甲戌、乙亥、丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未(口司,九月,《合》36856)、甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳

甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯(口司,十月,《合》36856、《合》36846)、甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑(十月,《合》36846)、甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥(十月《合》36846)

甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯(十二月,《合》36848+36867)、甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑、甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥(十二月,《合》36848+36867)

甲子(十二月,唯王口祀,商鼎)、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉(正月,《英藏》2531)、甲戌、乙亥、丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未(正月,《合》36848+36867)、甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳(正月,《英藏》2531)

甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯(二月,《合》36848+《合》36867)、甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑(二月,《合》36854+41772)、甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥

六、“口”形屬“首”系字

甲骨文中取象“首”的字很多,可以分為兩個大類,一類直接表示“首”形體義的,如“首”“元”“頁”等。《爾雅·釋詁下》“元,首也”郭璞注:“左傳曰:狄人歸先軫之元。”邢昺疏:“元,謂頭首。”《左傳·襄公九年》“元,體之長也”,孔穎達疏:“于人則謂首為元。”《左傳·僖公三十三年》“狄人歸其元”,杜預注:“元,首也。”《禮記·曲禮下》“牛曰一元大武”,鄭玄注:“元,頭也。”《書·益稷》“元首從脞哉”,孔穎達疏:“元與首各為頭之別名。”

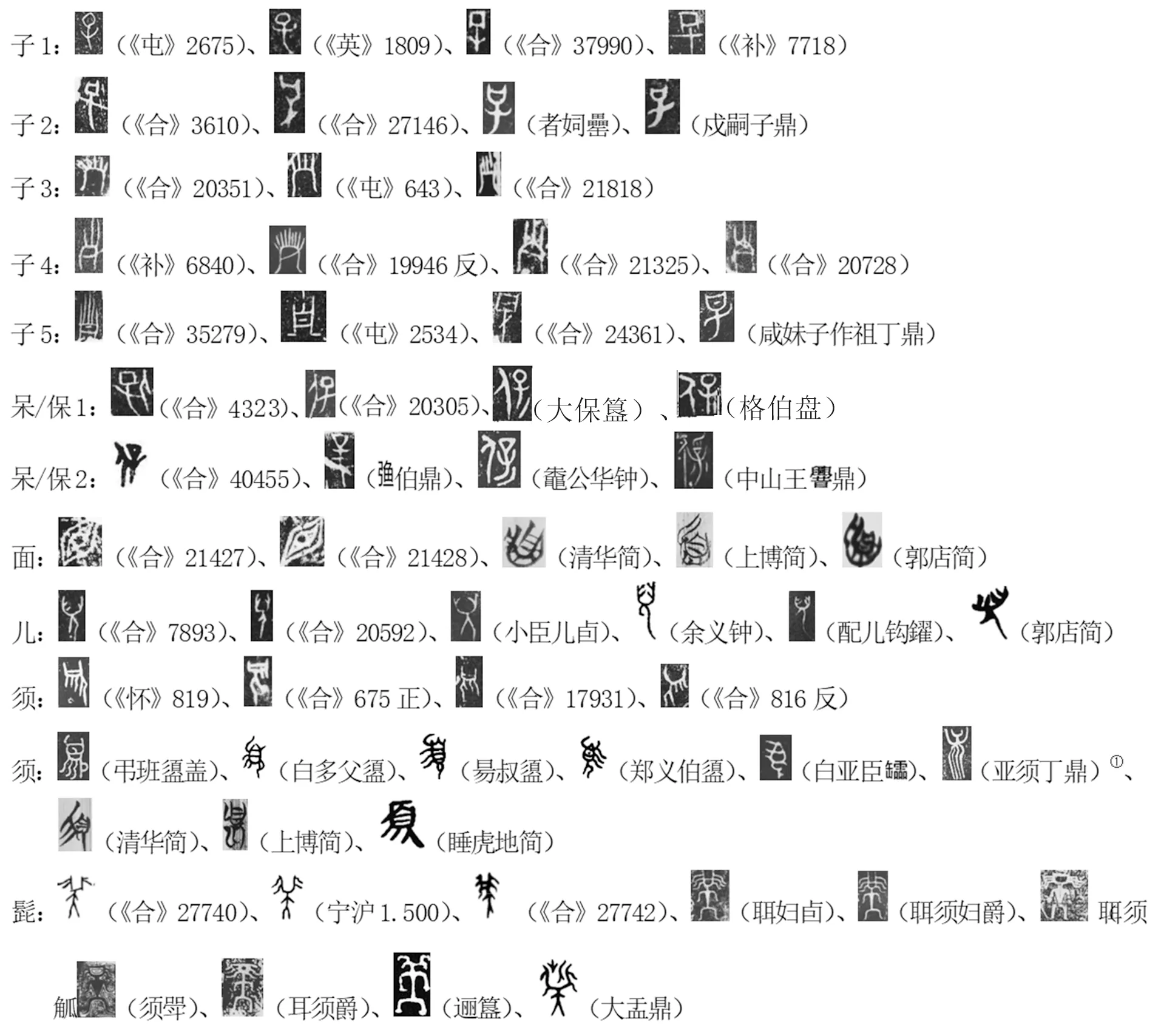

另一類是以“首”為構件的復合字。如“子”“保”“面”“須”等字。

① 亞須丁鼎中字張亞初先生或釋作“巟”,國學大師網釋“須”。該字與西周早期的巟伯簋之字確有近似之處,又《說文·川部》:“巟,水廣大,從川亡聲。”但是,上部構件與與“巟”字“亡”構件在方位和內外筆畫取意的縱深度上都有明顯差異,下部構件前者是四條縱豎線,“巟”所從的“川”是三條,“川”字只見三條縱豎線、三條縱豎線加水點、兩條縱豎線中間加水點的構件,未見四條縱豎線者。結合(《合》816反)類須字形,筆者認為國學大師網意見也有一定道理,可能是“須”字異體。詳見:張亞初編:《殷周金文集成引得》,中華書局,2001年。國學大師網:http://www.guoxuedashi.net/yzjwjc/?bh=1758,引用時間:2022.10.5.

1.關于“兄”

《說文》“兄”訓“長”義與其結構“從兒從口”的理據關聯學界多有論述。林義光先生《文源》認為“兄”字“象人哆口形,兄帥教,與后同意”(64)林義光:《文源》,中西書局,2012年,第157頁。。裘錫圭先生認為“兄”從“口”,表示兄長是發號施令的人(65)沈培:《說古文字里的“祝”及相關之字》,《簡帛》第二輯,上海古籍出版社,2007年,第1-30頁。。季旭昇先生認為“兄”之甲骨文是“口”下作立人形(66)季旭昇:《說文新證》,(臺北)藝文印書館,2014年,第713-714頁。。《說文》段注:“口之言無盡也,故從兒口,為滋長之意。”徐灝認為“從人從口者,生長之義也,諸子同生,而以長者當之,故謂男子先生為兄矣。”目前學界認為從“人”從“口”多從“帥教”“生長”角度解釋,根據不足,與卜辭和后世典籍義有較大距離。《甲骨文字詁林》“按語”也認為段、徐之說“皆難以當意,卜辭皆用為兄弟之兄”。周寶宏先生認為《說文》段注等古注皆將“兄”字在西周文獻中的常見義(如“滋長”)與“兄”字形牽合,根據這些詞義去理解“兄”字形結構,有牽強附會之感,難以相信(67)周寶宏先生意見參見李學勤主編:《字源》,天津古籍出版社,2013年,第758頁。。

⑥ 這些“兄”字誤刻作“祝”。⑦ 這一類“兄”字應讀為“貺”,或讀為“祝”。參見沈培先生文。

若“兄”所從“口”形確為“首”,那其意義可以得到合理的解釋。“首”在軀體最上端,蘊涵有“先”“大”意。《禮記·射義》“以貍首為節”,陸德明釋文:“首,先也。”《禮記·月令》“首種不入”,鄭玄注“首種謂稷”,孔穎達疏:“首,即先也。”《漢書·杜延年傳》“首發大奸”,顏師古注:“首,謂初首先發之。”《尚書·召誥》“皇天上帝,改厥元子”,孔安國傳:“皇天改其太子”,孔穎達疏:“元,首也,首是體之大。”《文選·司馬相如〈封禪文〉》“首惡郁沒”,李周翰注:“首,大。”《說文》分析“兄”結構為“從兒從口”恐有誤,當是“從兒從首”。

《說文》:“祝,祭主贊詞者,從示,從人口。一曰,從兌省。《易》曰:兌為口為巫。”“一曰”段注“此字形之別說也”,說明在漢代學者已經對“祝”的字形結構有了不同的意見,即是說,“祝”的字形理據已經逐漸湮滅,許慎不敢確定是“從示,從人口”了。清代學者王筠《說文釋例》對此也有懷疑,并進行了深入分析:

王筠的懷疑是有道理的。《說文》力主“祝”與“口”之間存在直接的結構理據,這無非是要與“贊詞”義有直接關聯。戰國簡中“兄”讀為“祝”是常例,沈培先生已經詳細論證了該覆手形直立人形之“兄”其實是來源甲骨文中人跽跪和覆手形“祝”字(71)沈培:《說古文字里的“祝”及相關之字》,《簡帛》第二輯,上海古籍出版社,2007年,第1-30頁。。筆者認為《說文》誤將“從示兄(祝)聲”的“祝”字當作了“從示從兄”,而“兄”的音義與“贊詞”義無關聯,所以又分解為“從人口”。“從人口”又找不到理據,只好勉強從“從兌省”找理據,這就造成了“祝”字結構失據。《說文·木部》釋“樂”的“柷”結構分析為“從木,祝省聲”,也可以證實這一點。雖然認為“兄”構件為“祝省聲”欠精準,戰國文字中“兄”讀“祝”是常例,但認為讀“祝”聲應該無誤。

“某”構形“從木甘”與“酸”義理據漢代許慎用“闕”表示不可解,主要原因就在于對構形來源的誤解。段注認為“此是今梅子正字”當無誤,但勉強解釋其構形與“酸”義理據為“甘者,酸之母也,凡食甘多易作酸味”,清人謝彥華《說文聞載》認為“其說紆曲”,認為“甘”“口”形實為在木上之果形(77)轉引自丁福保編纂:《說文解字詁林》第十九冊,中華書局,第16869頁。。李時珍《本草綱目》說“梅,古文作呆,象子在木上之形……書家誤為甘木,后作梅,從梅諧聲也”(78)李時珍:《本草綱目》,《欽定四庫全書》影印本,卷二十九,第12頁。。兩說對“某”形體解釋均有一定道理,凸顯了“甘”形是果實之形,且與小孩頭有一定關聯,但仍難解釋構形與“酸”之間的理據。

在生活經驗中,上古時期積累了酸為味之首的觀念。傳統觀念里,“酸”始自木氣之生化,所以用生長之始來解釋“酸”。“某”為“梅”本字,“青梅果”則是其中最典型的代表,所以取“酸”為特征命名這種水果就在正常不過了。“某”與“酸”上古同源,在造“某”字時這種理據也帶入結構之中,“從木從首,首亦聲”,“首”表“酸”的音義(82)漢代以后人們還認為讀“明紐侯部”的“厶”有“人頭”義。《說文·甲部》:“一曰人頭宜為甲,甲,象人頭。”《宋本玉篇·厶部》:“亡后切,厶,甲也。”這種觀念可能有更早的源頭。,“首”形也可以象樹上結果實之形。 “某”音義均來自“酸”,二者當為同源關系。

“臺”字出現時間較晚,目前能見到最早的記載是春秋中晚期的齊侯镈銘文。其古文字階段主要字形如下:

“臺”可表示“始”義,為“始”“胎”的古字。《馬王堆漢墓帛書·老子甲本·德經》:“百仁之高,臺于足(下)。”今本《老子》第六十四章文作“千里之行, 始于足下”。《爾雅·釋詁上》“胎,始也”,郭璞注:“胚胎未成,亦物之始也。”孔穎達疏:“胎者,人成形之始也。”《漢書·枚乘傳》“禍生有胎”,顏師古注引服虔曰:“胎,始也。”《廣雅·咍韻》:“胎,始也。”《爾雅·釋詁上》“胎,始也”陸德明釋文:“胎,本或作臺。”《楚辭·九辯》:“收恢臺之孟夏兮”洪興祖補注引黃魯直云:“臺,即胎也。”明代湯顯祖《牡丹亭·婚走》:“不是俺鬼奴臺妝妖作乖。” 徐朔方、楊笑梅校注:“鬼奴臺,鬼奴胎,猶言小鬼頭。”(83)(明)湯顯祖著,徐朔方、楊笑梅校注:《牡丹亭》,人民出版社,2005年。

總之,論文討論的“口”形所在的幾組構件類型具有相融性,我們認為這幾組構件類型應該是抽象取意于“首”的輪廓形,與取意于首部主要器官特征的“首”形構成互補關系。朱芳圃、李孝定、施謝捷、李家浩等先生認為“口”形可以表示“首”,這一觀點成立。基于此,“兄”“某”“臺”等字的字源意義和結構理據可以得到相對合理的解釋。

七、專名紀時文化與傳統

從甲骨時間語義系統看,表示月份時間的開始,早期用“一”,如“一月”(《合》12、《合》356、《合》2293)。中后期發展成用專名,如“一月”出組之后甲骨開始使用“正月”。此后,以“正月”為一年的首月,其他月份以基數詞表示的序數詞修飾“月”來表示,這就形成了表示紀月時間的中國傳統。用“祀”來紀年在文丁、帝乙、帝辛三世的晚期甲骨,表示第一個祭祀周期,使用專名的可能性比使用“一祀”大得多,且甲骨文時代,基數詞和序數詞沒有形式標記,“一”作基數詞可以省略,而作為序數詞使用時不能省略,否則會影響紀年時間的準確性。

從漢語傳統語義系統看,表示紀年之“第一年”的專名是“元年”“頭年”。《爾雅·釋詁上》:“元,始也。”《公羊傳·隱公元年》:“元年者何?君之始年也。”西周青銅器銘文始用“元年”形式。武漢、績溪、銀川、太原、溫州、萍鄉等地“第一年”方言說“頭年”“頭年子”,于都方言說“頭一年”。“一月”在漢語時間語義系統中有“正月”“元月”“頭月”“頭個月”等幾種形式。漢語正式語體中多用“正月”,上海、武漢、洛陽、績溪、于都等地方言說“元月”,婁底方言說“頭月”,萍鄉方言說“頭個月”。不少方言中“頭”可以表示時間的開始,柳州、績溪、建甌、福州、廣州等地說“頭尾”表示時間“前后”,指時間從開始到末了。

從傳世典籍和方言看,“首”有“始”“第一”義,常常表示時間,或者修飾時間。《爾雅》:“首,始也。”《左傳·昭公元年》:“令尹享趙孟,賦《大明》之首章。”《尚書·秦誓》“予誓告汝群言之首”,蔡沈集傳:“首之為言第一義也。”《公羊傳·隱公六年》“首時過則書”,何休注:“首,始也。”《呂氏春秋·簡選》“以為兵首”,高誘注:“首,始也。”《釋名·釋形體》:“首,始也。”“首”可與時間單位組合。《初學記》卷三引梁元帝《纂要》曰“正月孟春亦曰首春、首歲”“孟夏亦曰首夏”。《漢書·蕭望之傳》“今首歲日月少光”,顏師古注:“首歲,歲之初。首謂正月也。”《公羊傳·隱公六年》:“雖無事,首時過則書。”何休解詁:“首,始也;時,四時也;過,歷也。春以正月為始,夏以四月為始,秋以七月為始,冬以十月為始,歷一時無事,則書其始月也。”漢語方言中“首”仍保留有表示“第一時間”“開始時間”的意義。徐州、揚州、南京、廈門等地方言詞“后首”,崇明、蘇州、杭州、寧波等地方言詞“后首來”,廈門方言詞“過首”,烏魯木齊方言詞“后首兒”,這些詞表示“過去某一時間之后的時間”,其中的“首”即表示事件參照的“第一時間”。

這種以“元年”“頭年”“正月”“元月”“頭月”“首歲”專名為紀年、紀月之首,另外時間以基數詞修飾時間單位來表示,這種紀時制度是華夏文化的一大傳統。紀年、紀月之首的專名主要使用“元、首、頭、正”。除了“正”外,“元”“首”“頭”有一個共同的特征,其造詞對象均來自人體之“頭顱”。時間組合中“正”只與“月”搭配使用。“頭”多使用于口語或非正式場合,為后起字,時代較晚,最早出現在春秋晚期的蔡侯殘鼎蓋(《集成》4.2223)銘文中。王力先生認為“首”“頭”同源,“首”審三幽部,“頭”定母侯部,定審三鄰紐,侯幽旁轉。“頭”是“首”的音轉(84)王力:《王力古漢語字典》,《王力全集》第二十五卷,中華書局,2000年,1646頁。。周寶宏先生認為“頭”當是“首”的音變,當是因語音差異而制造的形聲字,其義與“首”完全相同(85)周寶宏先生意見參見李學勤編:《字源》“頭”字條,天津古籍出版社,2013年,第775頁。。從紀首年、紀首月選擇造詞對象以及語義系統歷時演變線索看,如果甲骨卜辭中有用專名表示紀年的“第一年”的話,那來自人體頭顱的可能性最大。西周紀年用“元年”。“元”古文字形發展線索和演變路徑也比較清晰,甲骨文中“口祀”如果表示紀年,“口”形表示“元”的可能性較小,“頭”字后起,最大的可能性應是“首”字。“首”在軀體最上端,蘊涵有“先”義。《禮記·射義》“以貍首為節”,陸德明釋文:“首,先也。”《禮記·月令》“首種不入”,鄭玄注“首種謂稷”,孔穎達疏:“首,即先也。”《漢書·杜延年傳》“首發大奸”,顏師古注:“首,謂初首先發之。”

八、結語

商代甲金文中“口祀”是學界研究的熱點和難點,目前已經取得了豐富的成果,但該問題仍沒有取得較為一致的意見,還有加強研究的必要。在學界已有成果基礎上,論文更細致地梳理了相關材料,對語料進行了更深入的分類工作,考察了重點字詞語音和語義,對比了相關內容的語用和語境,重點分析了“首”系字的結構與理據,也考慮了紀時相關的文化與歷法因素等內容。論文的結論總結如下:

4.“首祀”專名產生的原因:1)可能跟上古漢語的基數詞和序數詞沒有形式標記有關。“一祀”在形式上無法區分“一個祀周”和“第一個祀周”。紀年的“一祀”是一個時點概念,傾向于整體表義,意義具有凝固性,具有詞的性質;而“一個祀周”則是一個時段概念,是一個短語,不具有凝固性,與“一牛”“一羊”一樣可以自由組合。這種結構中基數詞“一”常可以省略,所以最早使用的紀年“王一祀”省略作“王祀”當是沒有創制“首祀”“元年”制度之前的慣性思維所致。2)甲骨文“元”“首”取象一致,語義引申方向有差異,語用有別。“元示”中“元”表示“始”和“先”義,與“二示”對應出現,說明“元”可以表示序數關系,沒有使用“元祀”,這應該與語義、語用有關。一者“元”和“二”的對應,更多的表示順序和位次,“元”的意義更傾向于“大”義。而“首”引申的抽象意義更傾向于“始”“初”義。二者甲骨文時代有為下位概念分別造詞造字的特點,如“逐”“埋”“沈”系列字,分別根據對象不同造出具有分別下位詞作用的異體字。由于“首”都用于“疾首”類卜辭中,多用能夠體現首部顯著特征的象形字表示,而取意首部抽象輪廓的“首”多是以構件形式參與造字,沒有單用例,則正好是表示抽象紀時專名“首祀”的選擇,既有“始”義,又與“元”和象形“首”有所區分。