基于大數據分析混合式教學模式下的學習遷移能力

文/ 嵇曉蓉 章靜

混合式教學是一種“線上+線下”的教學方式,它集合了線上教學與傳統線下教學的優點。近年來,科技與教育深度融合已經成為高等教育的發展趨勢。在混合式教學模式下,學生的學習效率更高,學習時間也更持久,進而在潛移默化中提升了學習遷移能力。與此同時,如何準確評估學生的學習遷移能力,逐漸成為高等教育的一大難點。本文以混合式教學模式為切入點,基于大數據構建了學習遷移能力評價系統,旨在為高校教師實現學生學習遷移能力的可視化分析提供依據。

學習遷移是指將一個場景中獲得的知識、能力、情感遷移到其他場景中,讓學生在不同情景和問題中靈活、流暢或有創造性地運用所學知識。混合式教學模式的本質是把傳統的學習過程翻轉過來,既讓學生在課外時間自主學習知識點和概念,同時也將課堂轉變成教師與學生互動的場所,主要用于解答疑惑、匯報討論,從而實現更好的教學效果。由此可見,混合式教學模式集合了傳統學習方式和數字化學習方式的優勢,并不是傳統線下教學與線上教學的簡單疊加。另外,混合式教學模式還融合了多種不同的教學形式,如講授式、討論式、翻轉課堂、項目案例式等,教師可在不同教學實踐中進行組合應用。多樣化的教學形式對應不同維度的學習遷移指標,強調讓學習成為學生的自主行為,倡導將教師的角色從知識傳授者轉變為組織引導者,從更高維度帶領學生探索知識、自我評估,養成批判性思維。

混合式教學模式離不開信息技術的加持,因此,不同教學形式在實際應用中通常會產生大量的數據,而如何將不同渠道產生的數據進行整合利用以明確學生的學習遷移能力,已經成為混合式教學的一大難點。近年來,大數據技術飛速發展并賦能多個領域,其在教育行業中的應用也越來越廣泛。現階段,教育數據采集和深度分析已經發展成各種信息化教學系統的必備功能,但大數據在混合式教學領域尤其是學習遷移能力評價方面仍處于實踐階段。

一、學習遷移能力的評價指標

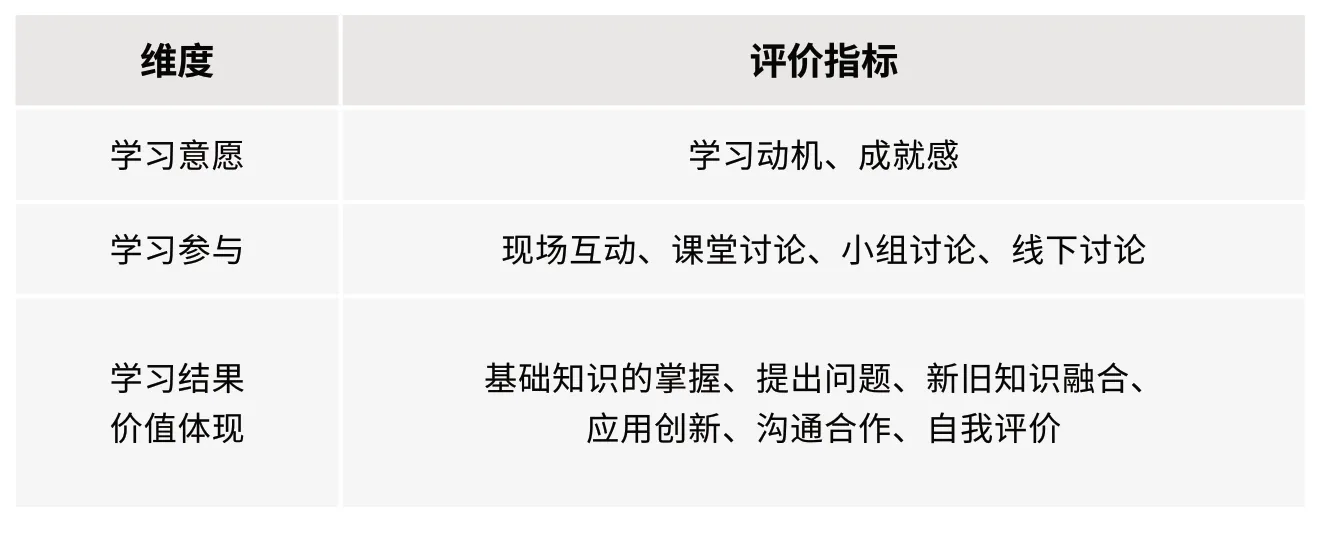

教師要想準確評估學生的學習遷移能力,就必須先確定學習遷移能力的評價指標,并根據評價指標完善教學過程設計。本文以《計算機網絡》課程為例,從學習意愿、學習參與、學習結果與價值體現四個維度確定了學習遷移能力評價指標(見表1)。在課程學習結束后,學生應具備通過歸納和推理對常見的網絡問題做出合理解釋、闡明不同特定情境下網絡故障的解決方案、解決網絡環境中的網絡問題等能力,并且能夠從不同角度洞察問題,從而形成正確的思維模式、信念感和價值觀。

表1 學習遷移能力評價指標

二、基于學習遷移能力的教學過程設計

《計算機網絡》課程的特點是概念、知識龐雜,如果沿用傳統的課堂教學模式,那么學生只會機械記憶概念、定義和其他知識點。隨著課程的持續推進,學生將很快迷失在龐大的知識網中,進而產生困惑,陷入僵化的學習境地。因此,教師有必要在混合式教學過程中優化教學過程設計,切實提高學生的學習遷移能力。本文基于學習遷移能力評價指標就線上自主學習、線下小組討論、線下理論學習等教學過程進行優化設計,各評價指標與教學過程的對應關系如表2 所示。

表2 學習遷移能力評價指標與教學過程的對應關系

(一)線上自主學習數據

本文研究的線上自主學習數據主要來源于中國大學MOOC(慕課)。通常,學生在討論課前會進行一次自主學習,并根據教師提前給定的學習任務單完成學習任務。其間,平臺會實時采集學生的學習數據以及《計算機網絡》課程的課外延伸討論數據。此外,為鍛煉學生的評價能力,教師還會要求學生在該平臺上互評作業,由此產生的數據也會被平臺收集。

(二)線下小組討論數據

本著讓學生帶著問題來上課的原則,在學生完成自主學習后,教師會以小組為單位讓學生提出問題,并對每組提出的問題進行評價,再選取部分問題進行集中討論。課后,教師會對每組的表現進行量化評分,并將課堂記錄上傳至騰訊文檔以便后期參考。

(三)線下理論學習數據

教師會通過雨課堂來進行課前測試,以了解學生的預習情況或對上一階段知識點的掌握程度;通過課中和課后測試,了解學生對抽象理論知識的理解程度。因此,本文研究的線下理論學習數據主要來自雨課堂。

(四)項目實踐數據

由于《計算機網絡》課程是一門理論與實踐緊密結合的課程,課程中存在將一個完整的項目分解成多個實驗以便學生在實踐中循序漸進地內化理論知識,進而建構自己的知識體系。因此,本文研究的項目實踐數據主要來自實踐考核和實踐報告。

(五)網絡應用能力測試數據

《計算機網絡》課程最終考核的是學生解決實際問題的能力,試題綜合性較高,學生需要靈活調動知識體系以解決各種網絡問題。本文涉及的網絡應用能力測試數據主要來自雨課堂。

三、基于大數據分析學生的學習遷移能力

(一)確定學習指標

由上文可知,本文采用的數據來自不同的渠道。筆者基于選題研究選取了幾項能夠判斷學生學習行為的主要指標:雨課堂公告閱讀數、課堂測試分、期末能力測試、中國大學MOOC 成績、觀看視頻時長以及評論數。

(二)數據清洗

由于原始數據來自不同的平臺,且原始數據表中存在NaN(非數)的值,部分數據需要更改數據類型,在進行數據分析前,筆者對給定數據進行了清洗,以確保分析結果的準確性。表3 為經過Python 清洗后的數據片段。

表3 經過Python 清洗后的數據片段

(三)數據歸一化

由于不同平臺的計分標準不統一,簽到次數、閱讀公告數等數據集的特征范圍不同,筆者對清洗后的數據進行了歸一化處理。表4 為歸一化處理后的數據片段。

表4 歸一化處理后的數據片段

(四)可視化分析

(1)學習意愿分析。本文主要采用K-means 算法進行聚類分析,共設置積極、普通和消極三種學習態度。其間,筆者結合視頻觀看時長、主題數、評論數、簽到數、彈幕數以及閱讀公告數六個維度進行聚類,并基于相關數據計算出三個聚類中心點。隨后,筆者結合計算結果和六個維度的綜合數據進一步計算出數據點到每一個簇點的歐幾里得距離(歐幾里得距離越小,表明該數據點越接近簇中心點,歸于對應類學習態度的可能性就越大),從而為教師量化分析個體學生的學習狀態提供依據。

(2)學習參與度分析。學習參與度分析數據主要來自線下討論和線上討論。筆者根據分析結果將學生學習參與度劃分為弱、較弱、中等、強、較強五個等級。以《計算機網絡》課程為例,筆者計算出的班級學生學習參與度結果如下:強4.5%、弱10.6%、較弱12.1%、較強25.8%及中等47%。

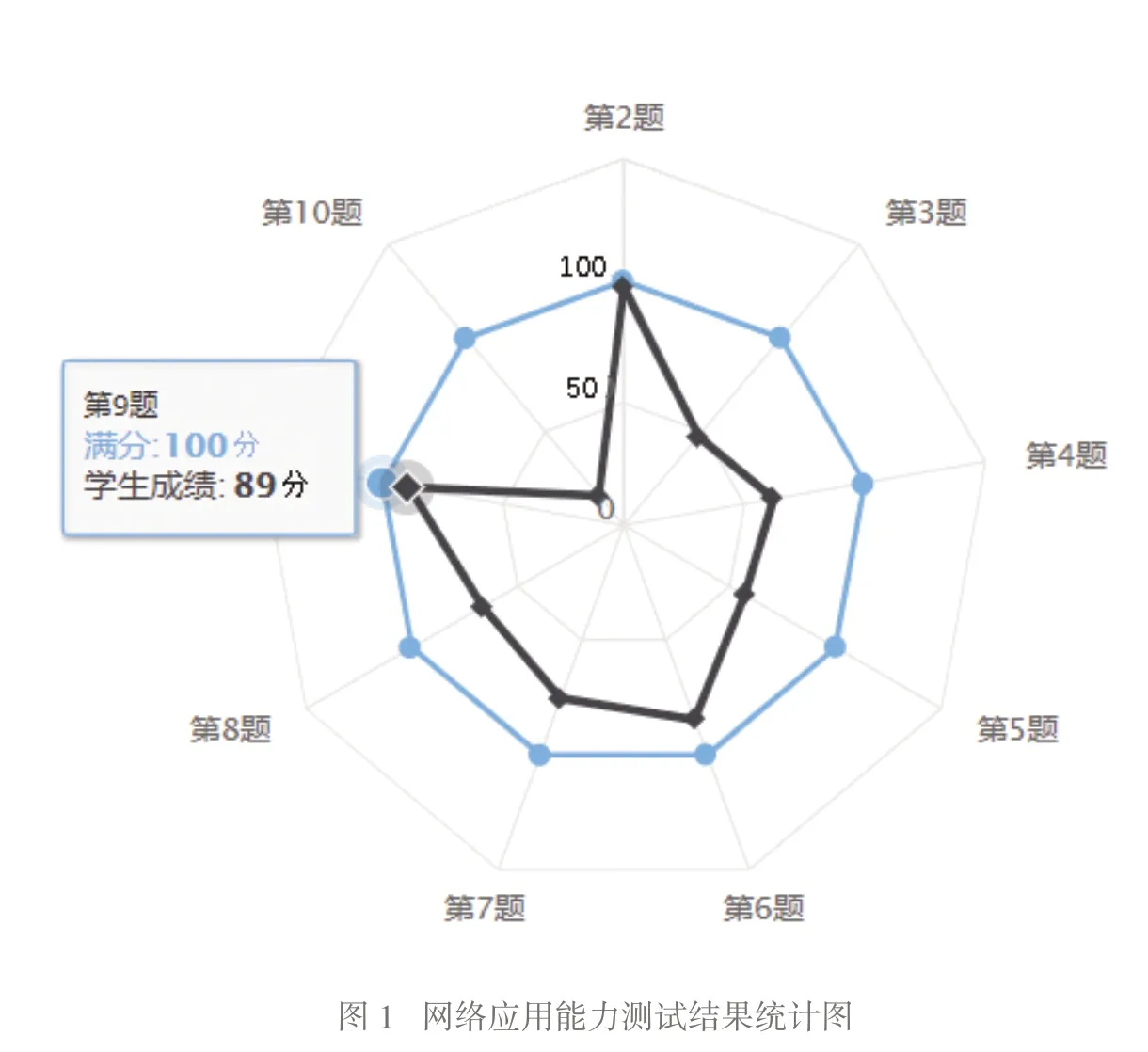

(3)學習結果分析。學習結果分析數據主要來自網絡應用能力測試。筆者根據測試數據制成了能夠反映學生知識遷移能力的雷達圖(見圖1)。

四、結語

混合式教學模式在學生學習遷移能力的培養方面具有較大的彈性。本文構建了學習遷移的4 個維度,并為每個維度劃分清晰、可執行的指標點;通過優化混合式教學過程設計,將教學過程中產生的數據對應到特定的指標點,使得針對該指標點的評價有據可依;通過構建學習遷移能力評價系統,對學習數據進行可視化處理,以便教師直觀掌握學生的學習情況,從多角度來分析學生的學習遷移能力,動態檢測學生的學習數據,為調整教學內容和教學方式提供依據。不可否認的是,本文的研究內容還不夠完善,筆者將進一步探索學生的學習遷移能力評價指標與過程數據的對應關系。