以肺間質病變為主的不典型肺結核CT征象分析和療效判斷

莊劍偉,曾樂飛,羅穎梅,范育超

(廣州市黃埔區中醫醫院放射科,廣東 510700)

據肺結核流行病學報告顯示,在我國傳染類疾病中,肺結核的發病率與死亡率均位列第二,已成為我國嚴重的社會公共衛生安全問題[1]。世界衛生組織發布的《2018年全球肺結核調查報告》中同樣提出,全球范圍內結核病潛伏感染人數約占全球總人口的23%,且新發結核病概率較高,是全球范圍內十大致死因素之一[2]。糖尿病患者、肺部疾病患者、HIV患者、老年人等低免疫力群體均為肺結核的好發人群[3]。不典型肺結核患者臨床多表現為咳嗽、關節酸疼等,甚至部分患者不會表現出癥狀。同時不典型肺結核患者的臨床癥狀、患者體征、影像學等與常見的肺部炎癥疾病、肺部結節、肺癌等無顯著差異[4]。以肺間質病變為主的不典型肺結核患者以往多通過X線片或DR進行診斷,但診斷效果不佳,不能有效觀察患者病變部位,容易導致漏診或誤診,致使錯誤治療或延誤治療,并因此導致病情發展,造成嚴重后果[5]。隨著我國醫療技術的整體發展,CT診斷逐漸運用于臨床結核病的診斷中。有研究表明,CT診斷用于以肺間質病變為主的結核病患者效果良好[6]。因此,本研究回顧性納入2020年1月至2022年9月于我院就診的43例以肺間質病變為主的不典型肺結核患者進行研究,探討以肺間質病變為主的不典型肺結核CT征象分析和療效。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性納入2020年1月至2022年9月于我院就診的43例以肺間質病變為主的不典型肺結核患者進行研究。納入標準:①依據臨床表現(主要臨床表現為全身盜汗、低熱、乏力、呼吸道分泌物增多、咳嗽、輕微胸痛、口痰帶血,部分患者可能無癥狀)、實驗室檢查(痰涂片檢查、結核分枝桿菌檢測)、影像學診斷(可明顯觀察到胸內淋巴結腫大、可能伴有肺部原發病灶)并結合《臨床診療指南(結核病分冊)》[7]與《新編結核病學(第二版)》[8]臨床確診為以肺間質病變為主的不典型繼發性肺結核患者;②以肺小葉為主要病變區。排除標準:①合并嚴重肝腎功能障礙患者;②合并惡性腫瘤患者;③妊娠期或哺乳期婦女;④塵肺或癲癇患者;⑤有嚴重慢性基礎疾病患者。上述患者中,痰涂片陽性30例(69.77%),陰性12例(30.23%),陰性中7例經臨床診斷性治療確診,5例經痰培養確診;43例以肺間質改變為主繼發性肺結核患者最小年齡為24歲,最大年齡為89歲,平均(56.52±24.41)歲。患者性別:男20例,女23例;主要癥狀:6例患者無明顯癥狀,22例患者輕度咳嗽,10例患者中度咳嗽,5例患者有低熱、胸痛、乏力、口痰帶血。

1.2 方法

CT掃描方法:使用上海聯影uCT510型號16排32層螺旋CT對患者進行掃描,掃描范圍為胸廓入口至肺底部。設置電壓為120KV,電流為119-350mA,層厚1.2-3mm,螺距1.062 5。CT參數設置:肺窗寬1 500HU,中心600HU,縱隔窗寬400HU,中心40HU。掃描后將所有數據傳輸至PACS系統,由同一組經驗豐富的醫師通過雙盲法進行閱片診斷。

治療方法:依據中華醫學會發布的《肺結核基層診療指南(2018年)》[9]進行制定,采用3HREZ/6HRE方案治療(3個月強化期+6個月鞏固期)。

1.3 觀察指標

所有患者均在抗結核治療之前、治療3個月后、治療6個月后和治療9個月后進行CT掃描,分析治療前及治療后不同時間段的CT征象并判斷療效。

1.4 統計學方法

本研究選用的數據分析軟件為SPSS23.0統計軟件,患者治療前及治療后不同時間段的CT征象以%表示,采用χ2檢驗。若P<0.05,則差異有統計學意義。

2 結果

2.1 治療前43例患者CT掃描表現

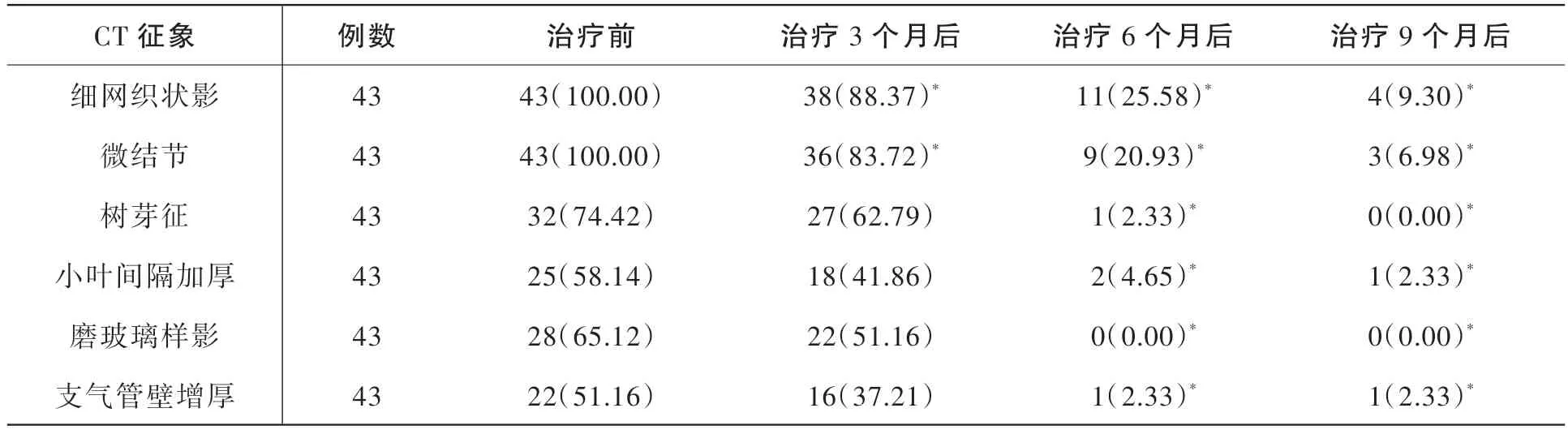

治療前43例患者CT掃描表現顯示:檢出細網織狀影43例,檢出率為100.00%;檢出微結節43例,檢出率為100.00%;檢出樹芽征32例,檢出率為74.42%;檢出小葉間隔加厚25例,檢出率為58.14%;檢出磨玻璃樣影28例,檢出率為65.12%;檢出支氣管壁增厚22例,檢出率為51.16%。不規則細網織狀影CT下主要表現為小葉間隔增厚且不均勻,邊界模糊,伴有支氣管血管束異常。節段性改變呈大小不均勻的較規則磨玻璃樣密度細網織狀影,CT下主要表現為小葉間隔增厚且均勻,邊界清晰,病變組織周圍伴有細線狀陰影,約5-30mm,肺小葉模糊。治療3個月后,細網織狀影、微結節檢出率相較于治療前下降,差異均有統計學意義(P<0.05),其他征象檢出率相較于治療前差異均無統計學意義(P>0.05)。治療6個月后、治療9個月后所有CT掃描主要征象檢出率相較于治療前均下降,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1、圖1-4。

表1 治療前及治療后不同時間段的CT征象變化[例(%)]

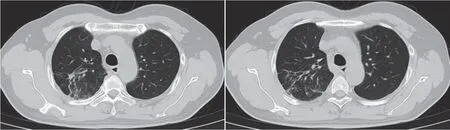

圖1-2 32歲女性患者,右肺上葉前段及左肺上葉尖后段見密集網格狀密度增高影,夾雜散在點狀高密度影,其內支氣管輕度擴張

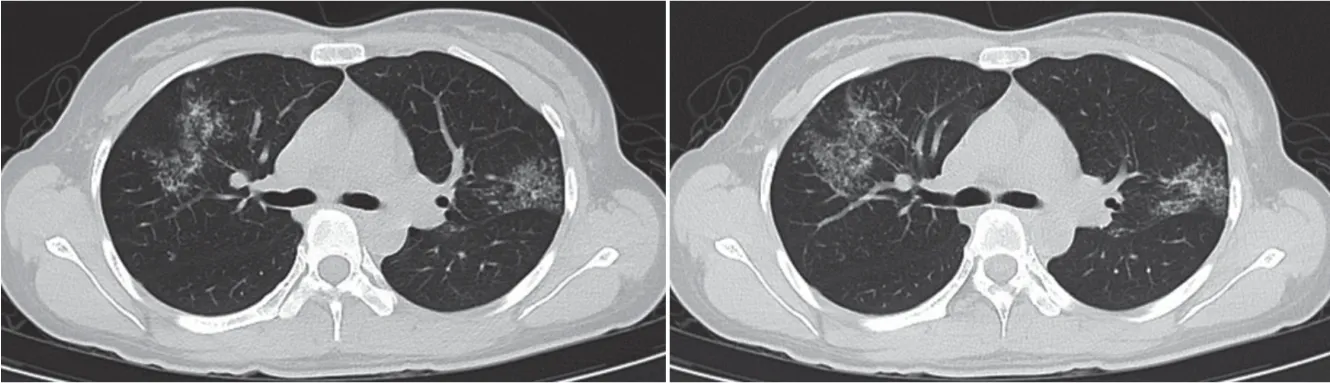

圖3-4 64歲女性患者,左肺上葉可見多發纖維索條狀密度增高影,部分病灶邊緣稍模糊,局部支氣管擴張

3 討論

肺結核病理機制與Mtb導致的細胞免疫反應、Ⅳ型遲發導致的超敏反應關系密切,多見于青年群體,是一種臨床較為常見的傳染性疾病[10]。肺結核通常發生于肺上葉,這是由于肺上葉的巨噬細胞數量較少,細菌留存率高導致。此外,Mtb導致的細胞免疫反應也有明顯的CT征象特異性,因此CT征象診斷也主要集中于肺上葉[11]。結核分枝桿菌感染導致發生炎癥反應,表現為血管滲透性改變致使炎癥擴散,并引發不同形式的病理改變[12]。以肺間質病變為主的不典型肺結核跟患者感染的結核分枝桿菌類型與患者自身免疫力密切相關,此類肺結核通常表現為細網織狀影、微結節、樹芽征、磨玻璃樣影等肺間質病變征象[13]。過去常規診療手段為X線片診斷,但其密度分辨率有限,且臨床應用中有著較高水平的誤、漏診率[14]。目前,CT檢查已廣泛運用于臨床,其中以肺間質病變為主的不典型肺結核CT征象具有較高的辨識性[15]。在CT征象中呈現出片狀細網織狀影且大小不均勻,主要存在于上肺肺野外圍或沿支氣管樹周圍。下肺患者多為彌漫性索條狀或網格狀表現,CT征象與正常肺組織間有顯著明顯,推測是由于肺間質病變引起[16]。

在本研究的43例以肺間質病變為主的不典型肺結核患者中,大部分患者累及小葉中心和間隔間質,與既往研究結果大致相同[17]。推測是由于肺小葉內部病變,累及周圍間質引起,小葉間隔顯著增厚且病變組織與正常肺組織界限模糊。43例患者CT征象下微結節影主要為間質性結節,當微結節影較小且邊界模糊代表病變仍處于活動期,當結節較大時會出現結節融合并表現為形態不規則,邊界顯示清晰,代表增殖的纖維組織將干酪性病變物包裹。當小葉間隔增厚且均勻、支氣管壁間隔增厚,表明病灶組織密度上升且成磨玻璃樣影,此時可觀察到病灶組織邊界較為清晰[18]。因此,以肺間質病變為主的不典型肺結核在CT征象有顯著特異性,且可以清晰觀察到病變部位及周邊組織細節情況,有利于提高臨床診斷率并為后續治療提供更多信息。

本次研究結果顯示,經過治療6個月、經過治療9個月的CT征象相較于治療前檢出率均顯著下降。這一研究結果表明,隨著抗結核治療的開展,患者病情逐漸好轉,取得了一定的治療效果,而各個階段的CT征象有顯著不同,可以用來判斷療效。這一研究結果與劉思杰等(2021)[19]既往研究結果“肺結核患者CT基本征象下樹芽征、磨玻璃影、結節灶等較為常見,可用于臨床鑒別診斷”相同。推測造成該結果的原因為:經過抗結核治療,患者臨床癥狀好轉,實驗室檢查結果轉陰,且CT顯示細網織狀影、微結節、樹芽征、小葉間隔增厚、磨玻璃樣影、支氣管壁增厚等征象檢出率均有不同程度下降。其中,治療6個月時的CT征象檢出率顯著低于治療前,而治療9個月時各CT征象基本被吸收。提示在抗結核治療進程中,患者的CT各征象檢出率呈動態下降趨勢,同時患者主要癥狀好轉、痰涂片結果轉陰,但治療末期仍存在少量CT征象。表明CT征象的檢出率與患者病情好轉程度、治療效果密切相關,但肺結核疾病治療9個月后仍需要持續觀察。這一研究結果與李倩倩等(2020)[20]的既往研究結果“CT征象對于不典型肺結核患者的臨床診斷具有一定價值”相同。

綜上所述,以肺間質病變為主的不典型肺結核屬于特殊類型的肺結核,該類肺結核患者CT下的主要征象為細網織狀影、微結節樹芽征、小葉間隔加厚、磨玻璃樣影、支氣管壁增厚。因此,CT征象分析能夠幫助提高以肺間質病變為主的不典型肺結核患者診斷準確率,可清晰觀察到以肺間質病變為主的不典型肺結核患者的CT征象特征。隨著抗結核治療,患者主要病變癥狀的緩解、病情的治療效果均與CT征象演變密切相關,有助于后續評估患者療效。本次研究也存在不足之處:①涉及的樣本量太少,研究結果可能具有偶然性;②未涉及患者治療9個月后的考察,應深入研究、持續觀察。