基于學科大概念的初中語文大單元教學實施路徑

臧衛國

【摘 要】課程改革的持續推進,對教學方式提出了新的要求,圍繞學科大概念的教學逐漸走向“前臺”。本文基于學科大概念探究初中語文大單元教學的策略,即基于教學方向,提煉單元主題;基于教學目標,創設單元任務;基于教學效果,形成評價策略。在深刻理解學科大概念意義的基礎上,有效探尋學科大概念視角下初中語文大單元教學策略,切實提高初中語文教學質量。

【關鍵詞】學科大概念 初中語文 大單元教學 教學轉化

隨著課程改革的不斷深入,以課時為基本單位的教學設計已然不適應當前的要求,初中語文教學逐漸從“課時教學”走向“大單元教學”。基于學科大概念的初中語文大單元教學,能夠有效整合碎片化知識,促進學生知識遷移,對課程改革和課堂教學方式的變革有重要價值。

一、基于教學方向,提煉單元主題

教學主題是大單元教學設計的重要基礎和關鍵。教師在教學過程中要合理確定單元教學主題,對其進行分析、分解與提煉,選擇一個具有統攝性的學科大概念作為單元主題知識內容整合架構的支撐點,整合教材中較為零碎的課時知識內容,建構學科主題單元知識脈絡[1]。教師在教學中充分考慮教材內容和學生實際情況,以學科大概念為統領,提煉大單元教學主題。

第一,根據教材內容明確大單元教學主題。教師在整體把握預期目標的基礎上,統籌考慮教材內容,合理規劃大單元教學主題。在教學中,教師提煉出的“單元主題”不必覆蓋整個教材單元所有的教學資源、教學目標,允許每篇課文既可以有統攝“單元主題”的學習任務,又可以有獨立于“單元主題”之外的學習任務。

第二,根據學生的實際情況明確大單元教學主題。以八年級上冊為例,為了培養學生的自然情懷,教師可以將“人與景相遇的多種方式”作為大概念,提煉大單元教學主題,引導學生通過閱讀、體驗、寫作等方式,完成學科大概念統攝下的語文學習,不是對單篇課文的淺嘗輒止,而是在單篇課文和單元內容間的循環往復中建構知識體系。

二、基于教學目標,創設單元任務

教學內容的設計與優化要在大單元教學目標的指引下進行,擺脫傳統教學內容相對煩瑣、知識碎片化的弊端,使其在邏輯上層層遞進,實現教學內容的有效統整。教師在開展大單元教學設計之前,要考慮教材內容之間的聯系,處理好講讀課、自讀課、課外閱讀課之間的關系和安排。

1. 創設挑戰性學習任務

教師需要根據大單元教學目標的要求,設計出符合學生認知規律和思維發展水平的學習任務。在設計大單元學習任務的過程中,教師需要保證學習任務的挑戰性,并使得該屬性可以貫穿大單元教學的始終。學習任務需要貼合生活,從而有效地激發學生的探索欲望;學習任務需要能夠二次引發學生對于所學知識的思考。

例如,在學習《荷塘月色》時,教師可以靈活地選擇活動任務,教師可以設計以下任務:“作者在描寫荷花的美時,運用了哪些修辭手法?請結合文章內容談談你對荷花的看法。”這種基于大單元教學的語文教學任務設計,能夠讓學生對不同內容的學習進行融合,培養學生的綜合能力。總之,在設計大單元教學任務時,教師應依據不同單元內容選擇合適的任務情境,為學生提供充足的實踐機會。

除此之外,在對大單元教學結構進行設計的過程中,教師需要將教學活動進行適當的分解,并在單元目標的驅動下,關注每個教學活動單元,同時,在對學習任務進行布置的過程中,需要對課時之間的關聯性進行考量。由于大單元教學結構相對較為復雜,設計環節較多,在對其學習任務進行布置的過程中,不僅需要考量單元的整體結構,更要考慮課時之間的過渡與銜接[2]。

2. 創設體驗性學習任務

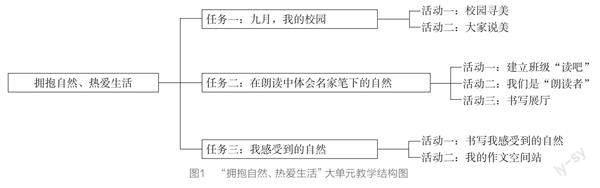

在大單元教學中,教師需要為學生提供一個良好的探索與展示平臺,從而使得學生的學習成果都可以被展示出來。以七年級上冊第一單元為例,該單元的教學框架結構見圖1。

教師可以將該單元的主題確定為“擁抱自然、熱愛生活”,教學情境設置為“金秋九月的校園”,讓學生在對教材中的內容進行賞析的同時,學習作者如何對自然風光進行描繪,以此來引導學生可以更好地熱愛自然與生活。在大情境下,教師可以創設三個教學任務,每個獨立的教學任務下,又可以分別設立學習活動。教師要讓學生可以由淺及深的完成學習體驗。

自主學習階段:教師為學生構建教學情境,并為學生提供學習資源;小組合作階段:教師將班級的學生劃分為若干個小組,以小組為單位進行學習;成果展示階段:教師為學生提供平臺,學生將以上兩個階段的學習成果進行展示。

以上3個階段可以幫助學生更好地進行語文學習,保證學生可以參與到大單元教學中來,最大限度地凸顯大單元教學的價值與意義。

三、基于教學效果,形成評價策略

教師在完成教學活動后,還要積極開展教學評價。一方面,可以按照大單元教學的目標達成情況進行評價,對學生的學習行為、學習表現、學習任務完成情況等進行整體評估;另一方面,可以對學生的學習過程進行評價。

1. 開展多元性、開放性評價

在教學評價環節,教師要通過多元性、開放性評價,促進大單元教學效果的實現,促進語文教學的有效開展。

一方面,教師要強化多元性評價,可以對學生的個體課堂表現進行個性化評價,也可以對學生組成的合作小組的表現進行整體性評價,同時,在評價主體上,要實現評價主體的多元性,將教師評價與學生自評、互評相結合;另一方面,教師要強化開放性評價,充分尊重教學活動中學生的主體地位,盡可能地為學生提供自主性機會,讓學生敢于表達自己的想法。

2. 開展過程性、表現性評價

過程性、表現性評價是指教師對學生在整個大單元教學過程中表現情況的評價。教師可以記錄學生的表現,對學生的學習行為進行評價,讓學生意識到自己學習中存在的問題,幫助學生改進學習方法,也可以突出學生的“閃光點”,增強學生的自信心,以此提高學生的學習效率。

3. 開展針對性、精準性評價

大單元教學需要教師加強評價的針對性和精準性。每個學生的學習情況不同,教師在教學評價中,要根據學生個體差異,選擇適合的評價方式,尤其針對一些特殊學生,要巧妙利用評價手段,激發學生的學習潛能,發揮評價的導向作用,達到以評促學、以評促教的作用。

例如,針對內心比較脆弱的學生,教師可以盡量選擇一對一溝通的方式,對學生進行鼓勵式教學,指出學生需要改進的方向;對一些心理承受能力較強的學生,教師直接指出其學習中存在的問題,幫助學生在評價中獲得對自身學習行為的全方位認識。教學實踐中,越是具有針對性、精準性的評價方式,越能對學生的學習起到正向促進作用,有利于學生根據評價完善學習方法、提升學習效果。

切實做好初中語文大單元教學,不僅是新課改工作以及素質教育工作的基本要求,更是學生個性化發展的內在要求。教師需要通過教學主題的提煉、教學任務的創設以及教學評價的開展,科學合理地實施大單元教學,從而全面提升初中語文教學質量。

參考文獻

[1] 林潔.基于高中生物學科核心素養的大單元教學設計探討[J].當代教研論叢,2020(1):73-74.

[2] 唐小春.素養導向的大單元整體教學設計與實施——以小學語文統編教材六年級上冊“有目的地閱讀”策略單元為例[J].語文教學通訊· D刊(學術刊),2023(6):17-19.

(作者單位:山東省青島第二實驗初級中學)

責任編輯:李莎