中學生社會排斥與問題性智能手機使用的關系:自我概念清晰性和社交焦慮的鏈式中介作用

◎ 李博宇(遼寧師范大學心理學院,大連 116029)

一、引言

截至2021年12月,我國未成年網民數量達1.91億,上網覆蓋率高達96.8%[1]。在各種網絡使用終端中,智能手機以其信息豐富、功能多樣的特點深受中學生喜愛。然而,智能手機是一把雙刃劍,如果過度使用,則會引發諸多心理問題。研究者把過度使用智能手機的現象稱為問題性智能手機使用。國內外眾多研究表明,問題性智能手機使用會帶來一系列破壞性的危害,如睡眠質量受損,生活滿意度下降[2-3]等。本文旨在探究中學生問題性智能手機使用的影響因素及心理機制。

社會排斥指在人際交往中個體被拒絕或忽略時,其歸屬需求和關系需求受到阻礙的現象[4]。遭遇社會排斥后,個體的基本心理需要會受到損害,自然而然地會尋找別的方式來彌補[5]。基于病理性網絡使用的補償滿足理論,網絡可以讓個體感受到認同感和歸屬感,彌補現實生活中得不到滿足的心理需求[6]。智能手機具有隨身、易得的特點[7],人們可以輕易地通過它補償由于被社會排斥而未被滿足的心理需求。基于此,本研究提出假設1:社會排斥能夠正向預測中學生問題性智能手機使用。

自我概念清晰性是指個體對自我信念定義的明確、一致和穩定的程度[8]。研究顯示,拒斥(rejection)會使個體不愿關注自己且回避自我思考,從而導致自我概念清晰性降低[9]。而智能手機提供的虛擬社交環境能夠自我美化,恰好能為自我概念不夠清晰的個體提供了一個感到安全的社交環境。一系列實證研究支持了低自我概念清晰性與網絡成癮之間的顯著負相關[10-12],并且問題性智能手機使用是網絡成癮的一種新的表現形式。因此,本研究提出假設2:自我概念清晰性在中學生社會排斥對問題性智能手機使用的影響中起簡單中介作用。

社交焦慮是指人際交往活動中伴隨的消極的、不愉快的情緒[13]。一項國外的研究表明,個體被排除在重要的社會群體之外是焦慮產生的主要原因[14]。社會排斥是個體社交焦慮產生的重要預測因素[15]。此外,網絡社交具有匿名性、延時性的特點,能夠有效緩解社交焦慮者的評價恐懼。國內外的研究都表明,中學生社交焦慮是網絡成癮的重要預測因素[16]。因此,本研究提出假設3,社交焦慮在社會排斥對中學生問題性智能手機使用的影響中起簡單中介作用。

關于自我概念清晰性與社交焦慮兩者之間的關系,自我差異理論[17]指出,自我概念清晰性低的個體對現實自我和應該自我的差異感到模糊,感受到更少的清晰性和確定性,容易產生抑郁、焦慮等消極情緒。相關實證研究也證實了這一觀點。例如,李放等[18]發現,大學生的自我概念清晰性水平與社交焦慮之間存在顯著負向預測關系。國外一項研究證明中學生自我概念清晰性和社交焦慮呈顯著負相關[19]。綜上,本研究提出假設4:自我概念清晰性、社交焦慮在社會排斥對中學生問題性智能手機使用的影響中起鏈式中介作用。

二、研究方法

(一)研究對象

采用方便取樣的方法,向河北、遼寧等地的幾所中學(包括初中和高中)發放問卷。共發放726份,有效回收率為90.6%(658份)。有效問卷中,初中生558人,占84.8%;高中生100人,占15.2%。男生298人,占45.3%;女生360人,占54.7%。被試年齡在13到18歲之間,平均年齡為14.68± 0.98歲。

(二)研究工具

1.青少年社會排斥量表

采用Gilman等[20]編制、張登浩等[21]翻譯的青少年社會排斥量表(OES-A)。該量表共11個題項,包括忽視和拒絕兩個維度。量表采用Likert 5點計分,其中拒絕維度為反向計分,分數越高意味著青少年社會排斥水平越高。本次研究中,該量表的內部一致性系數為 0.794。

2.自我概念清晰性量表

采用牛更楓等[22]編制的自我概念清晰性量表。該量表共12個題項,用于測量自我概念的清晰性與一致性。量表采用Likert 5點計分,分數越高表明個體的自我概念清晰性水平越高。在本研究中,該量表的內部一致性系數為0.794。

3.社交焦慮量表

采用Greca和Lopez[23]編制、朱海東[24]翻譯修訂的社交焦慮量表(SAS-A)。量表共有13個條目,包含了三個維度。量表采用Likert 5點計分,各個維度由低到高表示了被試社交焦慮卷入程度,分數相加所得結果為被試社交焦慮程度的體現。在本研究中,該量表的內部一致性系數為0.917。

4.問題性智能手機使用量表

采用Szabo等[25]編制的問題性智能手機使用量表。量表共有6個題項,采用Likert 5點計分。分數越高表示問題性智能手機使用的程度越高。在本研究中,該量表的內部一致性系數為0.887。

(三)數據處理

采用 SPSS 23.0 軟件對數據進行描述性統計和相關分析,同時利用 Hayes 編制的 SPSS 插件PROCESS V3.0進行結構方程模型分析和Bootstrap分析[26]。

三、結果與分析

(一)共同方法檢驗偏差

應用Harman單因素檢驗方法對問卷中的所有項目進行了共同方法偏差檢驗,研究結果顯示,在問卷的42個項目中,共提取出8個特征值大于1的公共因子,其中,第一個公共因子解釋了總變異量的25.48%,并未超過標準的40%臨界值。因此,本研究數據不存在嚴重的共同方法偏差。

(二)描述性統計及相關分析

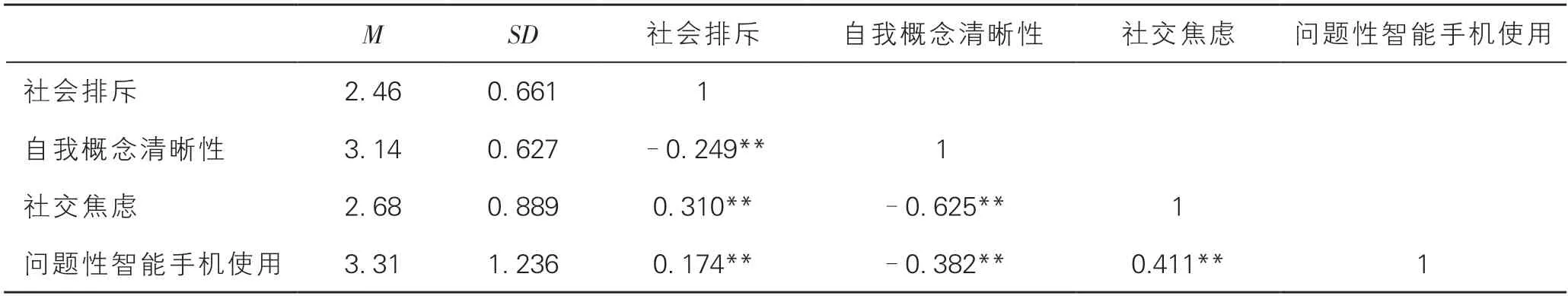

相關統計與分析結果如表1所示:社會排斥和問題性智能手機使用呈顯著正相關(p<0.01),與自我概念清晰性呈顯著負相關(p<0.01),與社交焦慮呈顯著正相關(p<0.01);自我概念清晰性與問題性智能手機使用呈顯著負相關(p<0.01),社交焦慮與智能手機使用呈顯著正相關(p<0.01);自我概念清晰性與社交焦慮呈顯著負相關(p<0.01)。

表1 各變量的描述性統計和相關分析結果

(三)自我概念清晰性和社交焦慮在社會排斥和問題性智能手機使用之間的鏈式中介效應

本文使用Hayes編制的SPSS宏程序 Process V3.3的模型6針對問卷數據進行分析。

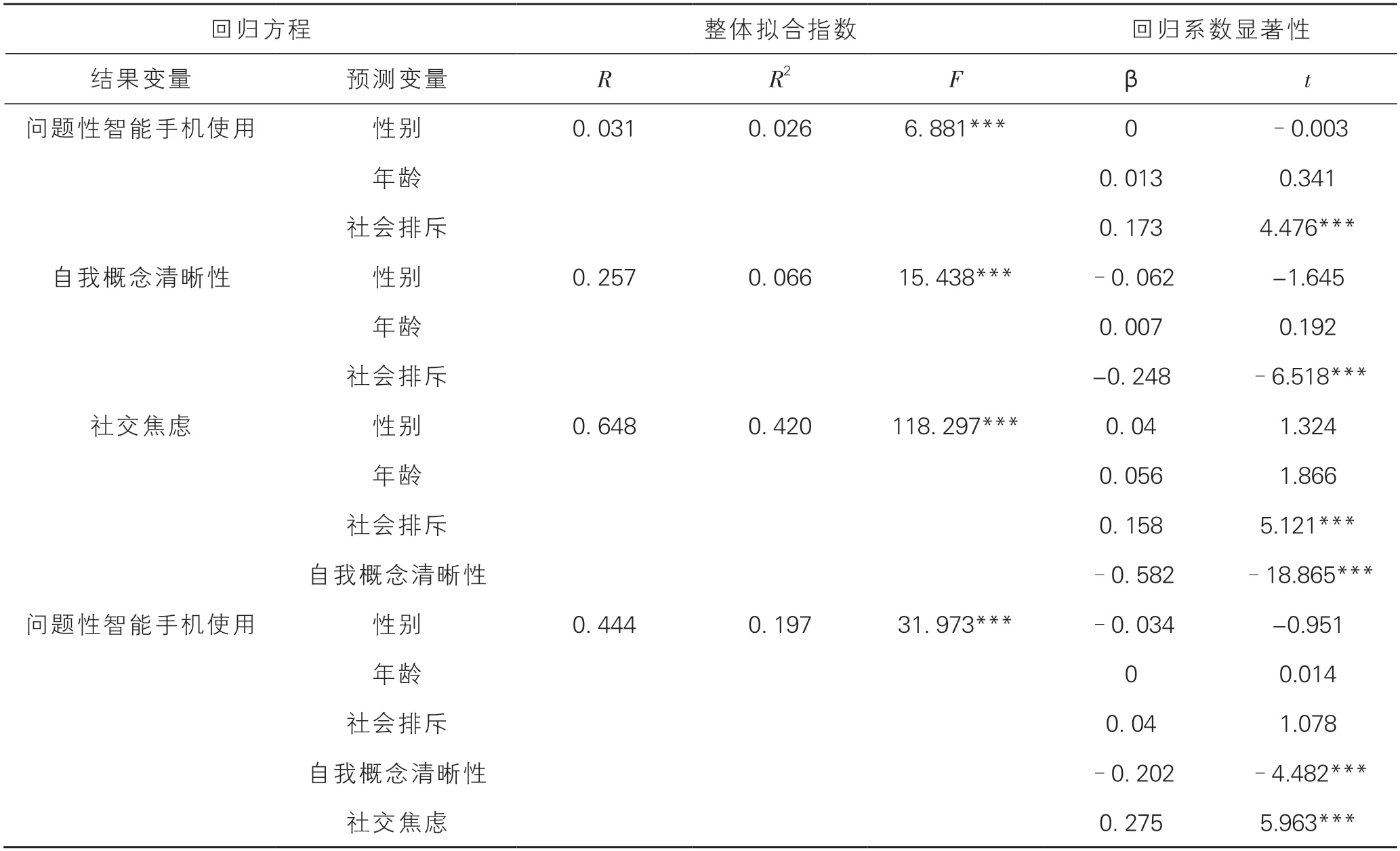

回歸分析的結果如表2所示。社會排斥對自我概念清晰性具有顯著的負向預測作用,對社交焦慮具有顯著的正向預測作用,而對問題性智能手機使用不具有直接的預測作用;自我概念清晰性對社交焦慮具有顯著負向預測作用,對問題性智能手機使用具有顯著的負向預測作用;社交焦慮對問題性智能手機使用也具有顯著的正向預測作用。

表2 各變量間回歸關系的分析

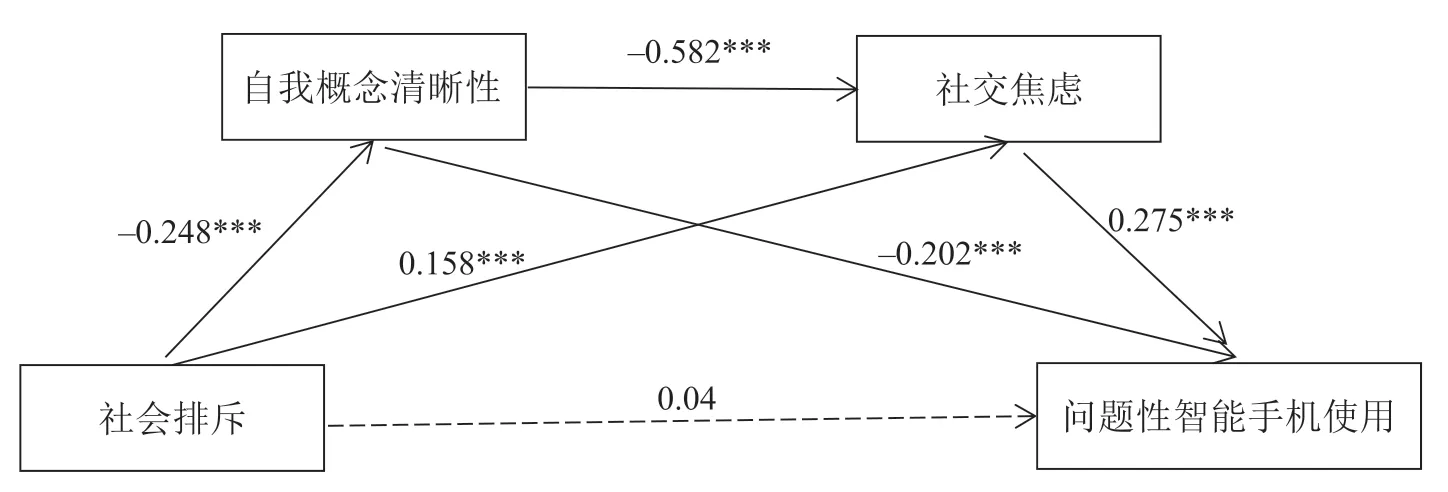

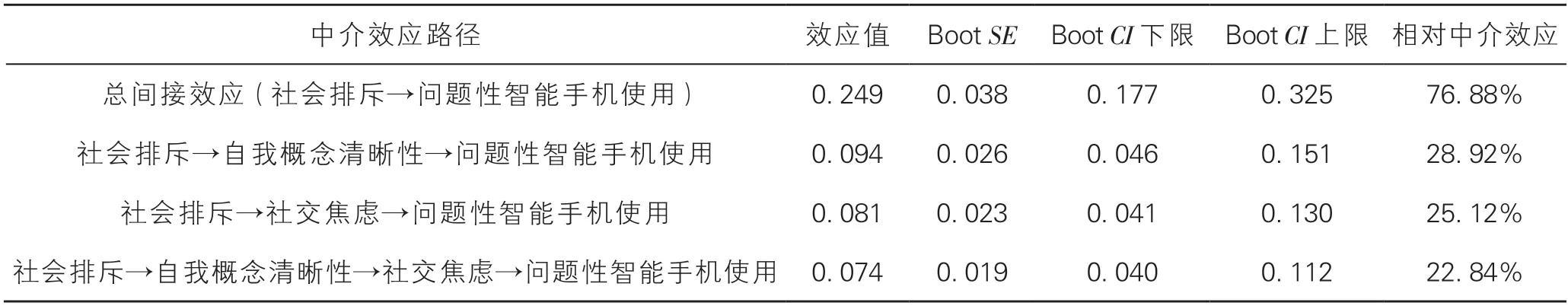

采用偏差校正非參數百分位Bootstrap法重復抽樣5000次對中介效應進行檢驗,結果如表3和圖1所示,中介效應通過三條中介鏈產生:間接效應1:社會排斥→自我概念清晰性→問題性智能手機使用(0.094);間接效應2:社會排斥→社交焦慮→問題性智能手機使用(0.081);間接效應3:社會排斥→自我概念清晰性→社交焦慮→問題性智能手機使用(0.074)。三個間接效應依次占總間接效應的 28.92%、25.12%和22.84%。以上間接效應的95%置信區間均不包含0,說明自我概念清晰性、社交焦慮的中介效應顯著,自我概念清晰性和社交焦慮的鏈式中介效應顯著。

圖1 自我概念清晰性和社交焦慮在社會排斥和問題性智能手機使用間的鏈式中介作用

表3 中介效應量分析

四、討論

(一)社會排斥對問題性智能手機使用的影響

本研究結果顯示,社會排斥與問題性智能手機使用兩者之間存在正相關關系,與以往研究結果一致[13]。根據回歸結果,社會排斥可以顯著正向預測問題性智能手機使用,證實了假設1。但是,當自我概念清晰性和社交焦慮兩個變量加入后,社會排斥不能直接預測問題性智能手機使用。這表明,自我概念清晰性和社交焦慮在中學生社會排斥和問題性智能手機使用的關系中起完全中介作用。

(二)自我概念清晰性和社交焦慮在社會排斥和問題性智能手機使用之間起鏈式中介作用

本研究表明,社會排斥能夠通過自我概念清晰性間接影響中學生問題性智能手機使用,驗證了假設2。一方面,與以往的研究一致,社會排斥會影響中學生自我概念清晰性的水平。這可能是由于個體在感知到社會排斥后,會直接導致其降低自我感知、回避自我思考,不利于形成明確、穩定和一致的自我概念[9]。另一方面,自我概念清晰性能夠顯著預測中學生問題性智能手機使用,這可以用人-情感-認知-執行(I-PACE)模型來解釋。低自我概念清晰性者傾向于對社會情景中的負反饋過于敏感,容易在社會交往中體驗到負面情緒,這使得他們會更傾向于使用智能手機處理與自我相關的信息,從而獲得更穩定的自我概念[27]。

本研究結果顯示,中學生的社會排斥可以通過社交焦慮的單獨中介作用對其問題性智能手機使用產生影響,驗證了假設3。與以往研究結果一致,社會排斥可以顯著正向預測社交焦慮[28]。社交焦慮也可以顯著正向預測問題性智能手機使用[16,29]。中學生正處于青春期,高自尊、在意同伴評價,社會排斥的經歷會使其產生嚴重的焦慮情緒[30]。在焦慮情緒的驅使下,他們可能會回避社交、抵觸現實人際互動。智能手機中的虛擬互動構成了一種獨特的社會環境。在這個環境下,個體可以通過隱藏部分自我來美化個人形象,彌補社會排斥帶來的自尊心受挫的傷害。

研究也驗證了假設4,自我概念清晰性與社交焦慮呈顯著負相關,這與自我差異理論的觀點相一致。此外,社會排斥通過自我概念清晰性與社交焦慮之間的鏈式中介作用對中學生問題性智能手機使用產生影響。具體來說,當中學生感受到社會排斥后,會降低自我感知,使其自我概念變得模糊、多變。而自我概念不清晰的個體更在意他人的評價,對負性社交線索過于敏感,更容易體驗到社交焦慮,因而也更容易被智能手機豐富多樣的信息和社交活動吸引,從而導致問題性智能手機使用。

五、教育建議和研究展望

(一)教育建議

基于本研究結果,向教師和父母提出以下幾條建議,以預防學生出現問題性智能手機使用的問題。

1.倡導包容的同伴氛圍。社會排斥會對中學生產生一系列不良的后果,學校和家長要適時給學生補充社交知識,倡導同學間相互包容和接納。擁有良好現實友誼的同學,鮮少通過網絡尋求安慰。

2.重視學生的自我探索。父母教師應該有意識地引導中學生積極探索、堅持投入,從而獲得穩定的自我認識、更好地融入集體。這對于多種成癮行為的預防和戒斷都有著很大的幫助。

3.教授情緒調控的方法。教師家長需要多關注學生的同伴關系,遇到問題積極引導。同時教授情緒調節的方法,鼓勵學生通過運動、深呼吸、情緒ABC理論等方式降低焦慮水平,免受問題性智能手機使用的危害。

(二)研究展望

由于采用橫斷調查方法,本文的研究結果中很難確定社會排斥、問題性智能手機使用、自我概念清晰性與社交焦慮變量之間的因果關系,未來研究應進一步采用縱向研究或實驗設計來證實變量在時序上的變化邏輯。