文化自信視域下中原紅色文創設計策略與案例研究

摘? 要:在文化自信的視角下,紅色革命文化是構成中國各區域文化體系的三大要素之一。立足中原,紅色文化是構成中原文化的重要組成部分。本文聚焦中原文化中的紅色資源,探討其創造性轉化的方法策略,將經典的中原紅色基因融入文創產品的開發設計中,以特色案例分析的方法論證其設計路徑的合理性與可行性,倡導關注中原紅色文化輸出,強化文創產業是推動地域紅色文化傳承發展的重要媒介和載體的認知。

關鍵詞:文化自信;中原紅色文化;設計轉化;案例分析

基金項目:本文系2021年河南省哲學社會科學規劃年度項目“文化自信視域下中原文化創造性轉化的新思維及文創產品研究”(2021CYS058)研究成果。

中原文化是我國黃河中下游地區的物質文化和精神文化的總稱,它是中華文化的重要源頭和核心組成部分,以河南為核心,向黃河中下游地區逐層輻射。但新民主主義革命以來的百年中原同樣貢獻了豐富的文化經典,在中原傳統文化基因的影響和中國革命與建設的實踐中,孕育出了頗具地域特色的中原紅色革命文化。要想呈現完整的中原文化風貌,展示中原軟實力,中原紅色文化主題尤為重要。

一、文化自信視域下的中原紅色文化概述

習近平總書記在黨的二十大報告中指出:“全面建設社會主義現代化國家,必須堅持中國特色社會主義文化發展道路,增強文化自信,圍繞舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象建設社會主義文化強國。”習總書記闡述的文化自信,指的是對中華優秀傳統文化、紅色革命文化、社會主義先進文化難以割舍的情懷與高度的自信。

一直以來,中原文化被賦予傳統文化的代表,但文化自信的內涵中同時包括了中國紅色革命文化,它是人民自信自強必不可少的部分。中原文化作為中華文明的重要組成部分,新民主主義革命之后的文化發展不能忽視。紅色文化是中國共產黨帶領人民群眾進行革命的過程中形成的具有革命精神的文化成果,中原紅色文化則是在中原地區開創革命根據地斗爭、進行社會主義建設和推進改革開放的歷史進程中形成的嶄新文化體系。從“將軍縣”新縣到“小延安”竹溝,從二七大罷工到淮海戰役,從楊靖宇、吉鴻昌到焦裕祿,無論在近代民主革命時期還是社會主義建設時期,中原大地一直紅旗高揚。這里曾涌現過偉大的革命志士和經典事跡,為新中國的建立和建設立下功勞。它們帶著濃厚的中原氣質,繼承了中原傳統文化的優秀基因,影響著每一代中原人,甚至是全國人民的物質與精神生活。中原文化的創造性轉化離不開紅色中原這一篇章,探索中原紅色文化符號的轉化與發展是中原文化傳承的創新路徑。

二、中原紅色文化元素的設計策略

(一)梳理文化符號

展現中原紅色文化形態,首先要進行文化內容和對應符號的梳理。與傳統文化相比,革命文化在時間維度相對集中、半個多世紀的歷史長河里,涌現出眾多先進典型,形成新老接續的紅色陣容。1919-1949年新民主主義革命時期,中原地區參與打破舊世界的革命斗爭,二七大罷工、鄂豫皖革命根據地建立、彭雪楓抗戰、躍進大別山等均是中原革命過程中留下的經典符號;1949-1978年社會主義革命和建設時期,中原大地積極響應建設新家園的號召,涌現出開鑿紅旗渠、焦裕祿事跡等極具中原地域特色的革命精神符號;1978年之后的改革開放時期,水利工程、鐵路樞紐、中原商戰等舉措成為中原地區革命文化的延續,譜寫了中原人不怕困難、敢于創新的奮斗精神。從空間維度上看中原革命文化也是遍地涌現、連片輻射。在不同歷史時期和地域是均表現出差異化的具體內容、主題鮮明的文化符號,但在不同表現形態的背后都是始終如一、一脈相承的紅色精神特質,這些內容可以單一或疊加作為文創設計的切入點。

(二)突出文化特質

中原紅色革命文化蘊含了作為中國共產黨革命精神所具有的共同性和一致性,同時也突出了中原特有的精神氣質。中原地區因為時代條件、地理方位、人員主體有明確的本土特征,所表現出的革命精神也有較強的地域特色,例如經典的中原紅色文化符號:紅旗渠。作為革命精神的一種具體形態,紅旗渠精神是中國共產黨革命精神在社會主義建設時期的延續和實踐。它的特殊性在于從歷史條件上看,河南安陽林州市(原林縣)因地質和氣候雙重作用導致長期嚴重缺水,人民對水和生的渴望是被這片土地“逼”出來的,這是其主動進行革命性活動的源動力;實踐主體是文化程度相對較低、組織紀律性相對不強的廣大農民。正是這種獨特的地域氣質和時代烙印,才造就出“自力更生、艱苦創業、團結協作、奮斗不息”的自信。抓住中原地域的文化特質是進一步轉化中原紅色文化的有效方法。

(三)聚焦時代語言

在進行設計之前首先要了解什么是當下受眾認可的語言。此處的語言是廣義的交流工具,包含視覺語言、聽覺語言、行為語言等,它像是打開受眾理解層面的鑰匙,稍有偏差,就難以達到理想的共振。在新媒體快速發展的當下,時代語言的更迭越來越快,長則兩三年,短則數月,文化語言和流行風尚也會發生變化。雖然語言變化有連續性,但也警示了設計師要時刻關注當下認同的語言表達。

優秀的文化表征需要以當下大眾樂于接受的方式進行傳播。如近兩年河南衛視推出的《節日奇妙游系列》節目,其大受歡迎的緣由和漢服圈的擴大、新國潮的興起、大眾對傳統文化的關注分不開。視覺語言相通,產品認可度才有保障,從而才能真正做到為文化賦能。舉例說,若受眾群體是18-25歲的青年人,那么劇本殺、密室逃脫就是非常適合的行為語言交流方式。針對這樣的人群,設計者可以嘗試把特色的中原紅色資源往上述語言形式上嫁接,用受眾喜愛的行為語言體會紅色精神。聚焦不同群體所關注的語言,可以增加文化載體的差異化,為下一步實施方法擴寬道路。

(四)創新設計方法

當文化落實在創意產品時,一方面在服務社會生活,另一方面以美學浸潤的方式提升民眾的文化認知。 針對“如何呈現文化”這種復雜問題,選擇和使用恰當的設計方法和表達方式是關鍵。設計師將設計思想通過圖示、文案、模型、動畫等形式準確地表達出來是文化的創造性轉化要做的具體內容。

所有的設計都是從概念開始,直至最后完成,設計師要做一系列決策,其中包含圖形形狀、大小、紋理、色彩、語言形式等每一個元素。先立意,明確概念后再根據概念的特點和表達點去尋找、選擇、加工、組織。根據紅色革命文化在中原地區的特色形態,作者將轉化紅色文創的主要方法列為三個,分別是敘事設計法、打散與重組、象征符號具象化。下文即通過三則經典案例論述中原紅色文化設計行之有效的方法。

三、案例研究

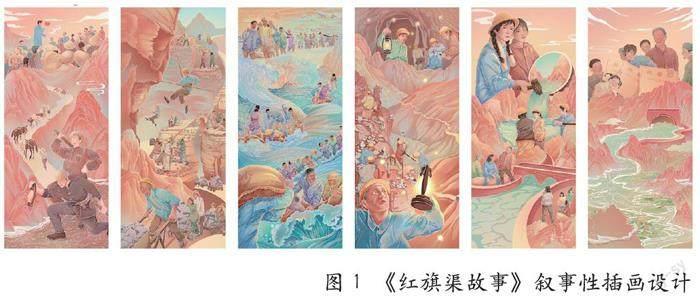

(一)紅色中原的敘事表達——紅旗渠文創

黨的二十大閉幕后,習近平總書記來到紅旗渠考察并指出“紅旗渠就是紀念碑,記載了林縣人不認命、不服輸、敢于戰天斗地的英雄氣概”。紅旗渠精神能夠不斷得以傳承創新,和其濃厚的中原特色密不可分。但大眾多處于識渠卻不識渠之由來的狀態,這就需要我們講好紅旗渠故事,傳播好紅旗渠精神,將其文化符號進行大眾易接受的創造性轉化。

紅旗渠精神的背后是十年修渠的奮斗史,想要原汁原味地呈現歷史文化脈絡,選擇如“青年洞”之類的單一地標不足以體現其完整性,這時可選用一種設計方法——敘事設計法。敘事性設計法是用講故事的方法來體現設計產品的文化內涵特征,讓消費者達到心靈的共鳴。要展現文創產品中的故事,需要充分挖掘產品的文化背景,可以是特殊的產地、非遺文化、歷史淵源、優良工藝、嚴格的制作過程,也可以是設計者用獨特的設計語言表達情懷,通過故事的關鍵節點和受眾進行理解層面的共情。紅旗渠的歷史脈絡系統且清晰,非常適合做敘事性的表達。

因紅旗渠文旅的興起,文創產業也隨之發展,紅旗渠景區的文創產品勢必將成為宣傳紅旗渠精神的有效載體。《紅旗渠故事》系列文創是2023年“中國好創意大賽”的全國一等獎作品。文創為了充分展現修渠的全過程,采用敘事手法將紅旗渠十年的修建分為六個重要節點,它們由時間和人物兩條線同時推進,分別是號召修渠、引漳入林;開山鑿壁、隧通青年;渠水襲擊、萬眾搶險;馬燈引路、照亮曙光;鐵姑娘隊、掄錘打釬;引水通渠、造福后輩(如圖1)。為了使故事更加豐滿,還在每個節點選擇三至五個小故事場景將主旨串聯起來,近景遠景穿插,讓觀者在一個畫面中看到時間的流動、空間的轉移、人物的變化。然后通過六張豎版長插畫的形式,運用傳統報紙插畫和新國風插畫融合的設計語言呈現文創的基礎插畫部分。

由插畫向文創產品過渡需要恰當的載體,設計者需思考主題與何內容或物質有緊密關聯。紅旗渠是由水開始的故事,是人對生命的渴望,也是貫穿始終的主旨,那么“水”就可以成為紅旗渠文化傳播的載體之一。瓶裝水是景區內必不可少的商品,設計者將插畫融入瓶裝水的包裝設計中,推出紅旗渠主題系列飲用水,游覽者在喝水時就能閱讀紅旗渠故事,起到“飲水思源”的共情效應,深刻理解今日在此飲水與數十年前艱苦創業、奮斗不息的林縣人息息相關。除此之外在紅旗渠風景區的整體視覺設計上也可以通過敘事插畫的加入進行提升,從門票上就可以直接讀懂紅旗渠精神的由來,美觀精致的同時也具有較好的收藏價值,起到后續持續傳播的作用(如圖2)。

用故事呈現文化,讓故事承載文化。有不少紅色文化主題,很難用一個或幾個文化符號去詮釋其內涵,那么可嘗試敘事手法,將文化主題做故事性呈現,保留更豐富的文化內容。《紅旗渠故事》系列文創準確提煉并表達了中原基因的紅色文化形態,是發揚中原紅色文化、做好革命精神推廣轉化的優質案例。

(二)中原紅色文化的重組與互動——郭亮村文創

近些年國家提倡紅色文化文旅融合,中原地區也不例外。但每處紅色資源的意識形態和風土人情都不盡相同,豫北大氣磅礴,豫南秀美靈動,當地文化與革命精神纏繞,形成了一個個個性鮮明的紅色地標。新鄉輝縣郭亮村就是一個具有紅色基因的特色鄉村。起初它的紅色精神體現在“十三勇士戰太行”——修建太行山1250米掛壁公路的事跡上。之后由于公路打開了山門,獨具特色的太行紅色巖石地貌成為了著名影視劇拍攝地,《清涼寺鐘聲》《戰爭角落》等多部紅色影視作品在此拍攝。影視帶動流量,隨后郭亮村自然成為中原地區炙手可熱的旅游景點。與此同時,懸崖公路的特殊形態和山體獨特的結構引來了全國各地的畫家和學生考察寫生,如今的郭亮村已然成為全國知名的采風基地。

郭亮村紅色資源豐富且具有特色,如何通過設計轉化郭亮村的紅色形態,首先要將郭亮的發展拆分成三個節點:修建掛壁公路——紅色影視基地——采風基地。三者源自不同時期,卻能串聯郭亮村因革命精神而發展的脈絡。開發文創可通過設計構成中打散重組的方法來呈現,提煉三個節點的經典符號,并將它們以合理化的方式重組呈現紅色文化。

首屆“全國大學生鄉村振興創意大賽”中的國賽金獎作品《“玩轉郭亮”紅色文創設計》,就較好地將郭亮各時期的文化特色進行了融合。掛壁公路修建的過程和造型是郭亮村紅色文化的具象形態,紅色巖石和公路便成為第一節點的儲備元素;影視方面選取《舉起手來》等幾個經典電影的主人公形象,對其重新塑造作為第二節點的設計內容;第三節點也是現階段持續發展的采風產業,抓住經典打卡點,串起游玩線路是這一階段視覺轉化的重點。初看三者似乎關聯不大,想要將不同時期的符號合理重組不易做到。但如果產品背景是虛擬化的,那重組就成為了可能。此類產品多以互動形式為主,包含桌游棋牌、沉浸式劇本殺、情景再現游戲等,作品選擇了“紅色征程”桌面游戲和“太行迷蹤”劇本殺兩種載體,在重新創作的故事中將三重經典符號相結合。桌游的故事背景選定開鑿公路時期,游戲任務與同時期農村建設相關,人物設定選用第二節點的經典影視IP形象,而游戲的受眾群體正是現階段采風基地中的青年學生(如圖3)。劇本殺則是借助影視主題,提取經典人物形象,經杜撰后結合郭亮村各景點進行沉浸式游戲體驗,此受眾擴展至旅游人群(如圖4)。傳播“新愚公移山”的革命精神,對應紅色影視拍攝的功能屬性。利用旅游采風產業的聯動效應,“玩轉郭亮”文創在虛擬的背景下將文化符號重組,并采用受眾互動的方式傳遞紅色知識,浸潤革命文化,此方法能夠有效提升其受眾的文化自信與自覺意識。

(三)中原紅色精神的具象轉化——信陽紅產品包裝

信陽是中原紅色資源的聚集地,被列入《全國紅色旅游經典景區名錄》,其中著名的“將軍縣”新縣身居大別山腹地,是鄂豫皖邊區重要的革命根據地,蘊含著厚重的紅色文化。而十大名茶之一的信陽毛尖是當地的特色產品。當紅色資源遇上地域特產,就擦出了火花。一直以來信陽將書寫中原紅色文化作為使命,倡導“以紅帶綠,以綠托紅”,以紅色文化為龍頭,文旅文創緊密融合。能作為城市名片的信陽茶就是一個很好的傳播載體。

信陽毛尖本屬綠茶類,直到2009年開始開發紅茶加工,并起了一個厚重而響亮的名字——信陽紅。在國家大力發展紅色文化建設的背景下,借助信陽的中原特色紅色精神,落實在紅茶特產這個出口上,兩個“紅”字一語雙關,為紅色中原找到了看得見摸得著的具象載體。將抽象的精神象征和與之相關聯的具象實物進行對接,做視、聽、觸等感覺的類比,正是一種創造性的轉化方法。

呈現信陽紅的品牌文化要帶著中原的厚重、紅色的基調和可靠的品質。信陽本土茶品牌——文新推出了一款“中原一號”信陽紅禮品茶(如圖5),其準確抓住了紅、厚、精這三個特點。紅茶包裝由中國香港設計師陳幼堅設計,禮盒外形酷似一塊紅磚,呼應了一句革命時期的經典老話——“我是革命一塊磚,哪里需要哪里搬”,不由得讓消費者將紅色革命與信陽紅茶聯系起來。盒面上的金屬“一”字堅毅又精致,是“中原一號”品牌符號的外化,也是對極致品質的肯定。打開禮盒,茶葉內包裝盒選用了磚紅色的抽象圖案,漸變的方形結構穿插形成構成之美。盡管沒有具體的圖案聯想,但其通過形狀、紋理、色彩等視覺語言營造出極具現代感的紅色意境,符合當下消費者的審美觀。此包裝設計重點突出了信陽紅的象征意義,通過創造合適的形式和形象,將中原紅色概念具體化、符號化,使之成為承載概念的形象載體,準確傳達紅色意向。以上設計方法實則是象征精神具體物化的過程,可在區域特產類產品中嘗試運用,將其與文化主題捆綁,起到文化共情效果。

四、結語

經上述三則案例研究,中原紅色文化作為革命文化在地域的呈現,要把握好紅色主題,提煉地域風土,通過選對溝通語言和設計方法做好紅色符號的轉化。文化自信自強是時代的使命,為了提醒一代又一代國人不忘革命歷史,堅守奮斗精神,紅色文化需要持續且穩定的輸出。時代給了文化創意施展的機會,河南立足中原,輻射全國,要把握住文旅文創蓬勃發展的時機,借創造性設計展現中原特色的紅色文化風貌,為紅色文旅開發高質量的宣傳載體,將中原紅色精神傳遞給更多人,增強國人的文化自覺性與自信心。

參考文獻:

[1]新華社.習近平提出,推進文化自信自強,鑄就社會主義文化新輝煌[EB/OL].[2022-10-16].https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/16/content_5718819.htm.

[2]馬福運.紅旗渠精神的再認識[J].中國高校社會科學,2018(4):111-118.

[3]王曉予.中原地域文化元素的創新設計案例研究[J].裝飾,2020(5):112-115.

[4]王乃琦,剛強.新媒體時代文創產品敘事模型研究——以故宮文創產品為例[J].出版廣角,2020(18):68-70.

[5]萬菁,歐俊.湖湘文化視域下的非遺文化傳承和紅色文創產品設計創新[J].家具與室內裝飾,2023(4):84-89.

作者簡介:楊純,河南財經政法大學藝術學院講師。