工程認證與“三創”背景下集中實踐性課程教學改革探索

——以軟件質量保證與測試課程設計為例

陳佳麗,陳曉潔,曾志宏,游德有

(龍巖學院 數學與信息工程學院,福建 龍巖 364012)

0 引言

自2016 年6 月我國正式加入《華盛頓協議》成為第18個會員以來,工程教育認證就成為了我國高等教育的重要組成部分。近年來,工程教育認證在培養國際化人才及工程技術人才中發揮了巨大作用[1]。2019 年3 月10 日,習近平總書記在參加十三屆全國人大二次會議福建代表團審議時,首次提出“創新、創業、創造”的概念,預示著由“雙創”向“三創”升級的新形勢的出現,創新、創業、創造的“三創”教育被上升到國家實施創新驅動的發展戰略層面[2]。

為滿足社會發展和技術革新對應用型“三創”人才的需求,面向工程教育認證及“三創”教育的指示與有關規定,高校各專業在人才培養模式構建及人才培養方案制定方面紛紛進行了嘗試,并積極付諸行動,取得了一定成效[3]。

實踐性課程在軟件工程專業課程體系中占據著重要地位。在龍巖學院軟件工程專業課程設置中,此類課程的學分約占總學分的41%,主要包括課程實踐性課程和集中實踐性課程兩類。其中,課程實踐性課程主要是指配合理論教學,與相應理論課同步進行的課內實驗課,此類課程側重培養學生分析和解決問題的技能。集中實踐性課程則主要包括:實習、實訓、課程設計、畢業綜合訓練及創新創業創造實踐等模塊,此類課程可提升學生的實踐經驗以及團隊協作與組織管理等方面能力,在專業學習中有著重要地位,也是培養學生兼具良好團隊協調能力、創新能力和終身學習能力的重要舉措[4]。

本文主要針對集中實踐性課程中存在的不足,在工程教育認證的基礎上,引入創新、創業、創造的“三創”教育元素,提出三創教育與思政教育相結合的有針對性、操作性強的改革措施,并以課程設計模塊中的軟件質量保證與測試課程設計為例,從重新明確畢業要求觀測點、改進團隊合作方式、選取有針對性的考核內容、制定多元考核評價方法等方面,闡述教學改革探索歷程,最后通過達成度計算與分析,總結課程改革成效。

1 課程存在的問題

軟件質量保證與測試課程設計是在學生完整學習完軟件質量保證與測試理論課后,進行的一次全面的綜合性實訓[5]。借由實踐進一步理解軟件測試的基本概念與技術,思考運用黑盒測試和白盒測試方法設計測試用例過程,并利用工具進行一定的自動化測試,以鍛煉學生編寫復雜測試腳本的能力,為日后投身該專業領域工作以及作進一步研究奠定扎實的根基[6]。本集中實踐性課程設計過程中存在的不足如下:

1.1 實踐形式過于傳統

當下,課程設計的實踐形式通常為在實踐正式開始前,由指導教師對實踐課程的目的、內容、任務及要求等進行講解,學生以小組合作的方式展開實踐活動,待一周的實踐結束之后,學生再將課程設計的實驗報告按要求整理成冊并提交[7]。這種傳統的實踐形式及授課模式無法鍛煉學生主動思考的能力,往往因受限于教師提出的要求而無法激發其學習興趣和主動性。

1.2 考核方法單一

本實踐課程的考核成績一般由課內出勤成績的30%和學生個人課程設計報告成績的70%兩項構成。該方式計算總評成績的弊端之一在于沒有階段性的評審與考核[8],無法體現課程設計過程中學生的各種表現,如動手實踐能力、小組協同工作能力及創新創業意識等;弊端之二在于無法從根本上挖掘出具有自主鉆研意識和主動學習意識的學生,難以達到集中實踐性課程設計的教學目標。

1.3 學生參與度低

本實踐課以團隊分工協作的方式進行,對所選的被測系統進行項目概述、測試計劃書撰寫以及靜態代碼測試、白盒測試、黑盒測試、界面測試、自動化測試等一系列實踐。課程的綜合性較強,要求較高,涉及到的測試內容也相對較多,再加上部分學生對前一學期所學的理論知識有所遺忘,導致在實踐過程中出現畏難情緒,積極參與的學生比例偏少。

2 教學改革路線與實踐

針對以上問題,結合工程教育認證理念,以“明確畢業要求觀測點”為導向,以“改進團隊合作”為中心,以“選取考核內容”、“制定多元考核方式”、“積極鼓勵創新創業創造”并不斷“融入課程思政”為持續改進的方向,對本課程進行改革探索。具體教學改革路線如圖1所示。

Fig.1 Route of teaching reform圖1 教學改革路線

2.1 明確畢業要求觀測點

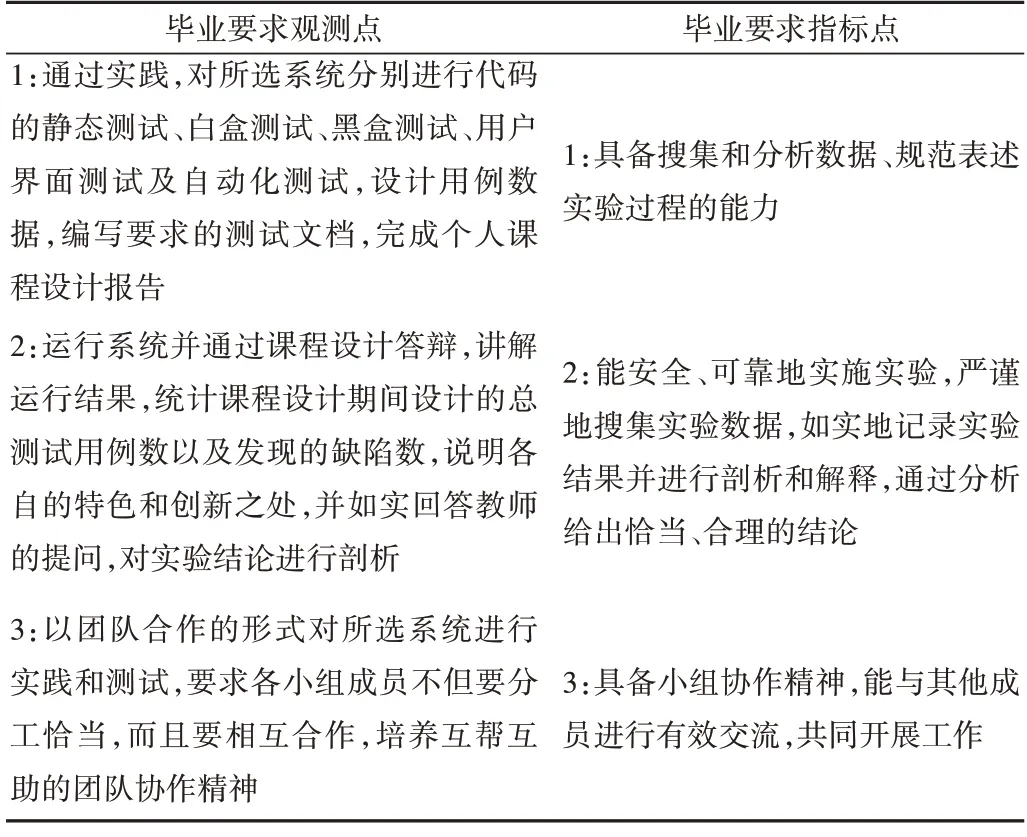

“成果導向”是工程教育認證的理念之一,圍繞著這一理念方針,課程團隊教師重新審視了該課程設計的畢業要求觀測點,在反復推敲、討論的基礎上[9],確立了如表1 所示的課程畢業要求觀測點及畢業要求指標點。

Table 1 Correspondence between graduation requirement observation points and graduation requirement indicator points表1 畢業要求觀測點與畢業要求指標點對應關系

2.2 改進團隊合作方式

“以學生為中心”是工程教育認證的另一理念,圍繞著這一理念方針,考慮到在為期一周的課程設計實踐活動中學生參與度偏低的現象,針對課程設計分組方式及分工內容兩方面分別進行改進[10]。在分組方式上,以“學生自由組合”為主,以“教師適當把控”為輔,允許學生跨學號、跨宿舍、跨專業方向及興趣愛好進行組隊,每組選出一名組長,負責任務協調、進度督促等工作。在分工內容上,同組學生既可按被測系統模塊進行分工,又可按課程設計任務模塊進行分工。不管選用哪種方式,在實踐結束后,每位學生均需提交以自己所做任務為核心的課程設計報告書,以體現各自的工作量。上述改革將分組自由和分工自由交還給學生,從而充分發揮主體學習的自覺性及自律性,真正做到“以學生為中心”。

2.3 選取考核內容并融入課程思政

結合軟件工程專業特色,考慮到課時分布的問題,軟件質量保證與測試理論課程安排在第五學期,而軟件質量保證與測試課程設計則安排在第六學期,這樣的安排會導致部分學生在課程設計期間對前一學期所學的知識有所遺忘,重新復習則需要花費一定時間。這就要求授課教師在挑選考核內容時,要全面考慮到學生的具體情況,既不可太復雜,又不能太簡單,而應當有目的性地作出選擇,并加以實踐。

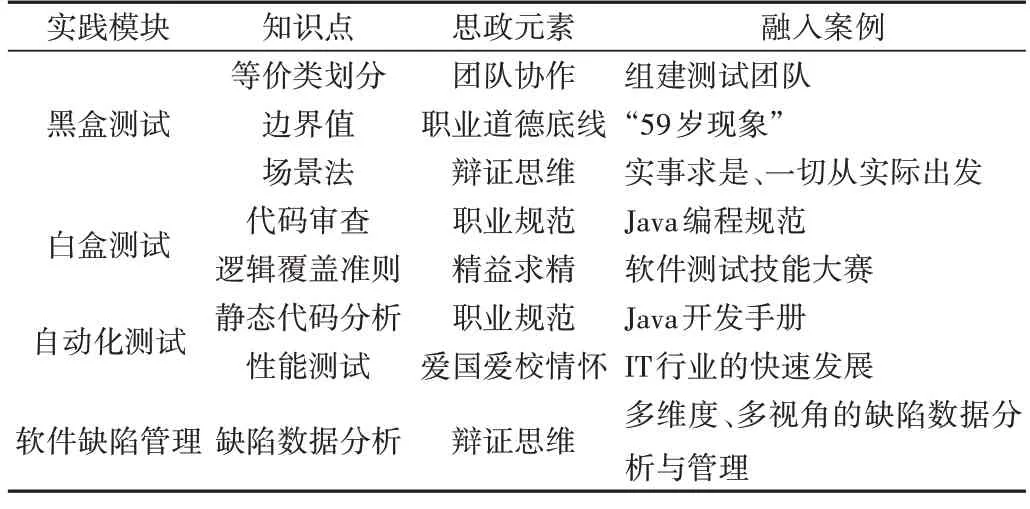

雖然軟件質量保證與測試課程設計只有為期一周的授課及實踐時間,但課程思政的引入依然必不可少。通過重新確定課程設計的畢業要求觀測點,結合集中實踐性課程特點,課程團隊教師也進一步明確了該課程思政建設的目標和方向[11]。通過引入實際案例,持續融入并不斷優化課程思政教學內容設計,在授課及實踐過程中向學生傳遞正確的人生觀、價值觀和學習觀,使學生在一次次正能量中感受到學習的樂趣,從而激發學習興趣,最終達到實踐的目標要求。表2 給出了根據課程思政元素設計的案例。

Table 2 Ideological and political cases of curriculum表2 課程思政案例

2.4 鼓勵并允許創新創業創造

隨著“雙創”教育向“三創”教育升級的新形勢出現,作為正處于轉型發展中的應用型本科院校,更應該在“大眾創業、萬眾創新”的浪潮中承擔起應有的責任,通過人才隊伍培養模式及課程改革,加速培養極具創新精神、創業本事和創造技能的“三創”專業人才,使學生能更好地滿足社會需求,為社會發展提供強而有力的支撐[12]。鑒于此,以提升學生分析力、創造力及創新創業能力為導向,在本課程設計實踐活動開展的課前、課中、課后,課程團隊教師都適時地對學生進行了積極的動員,采取的具體措施包括:鼓勵學生參加各類“三創”競賽[13]、構建“三創”虛擬仿真實驗鏈及構建包含“三創”教育和學科競賽在內的多元考核方式,以此提升學生的創新創造能力,達到育人目標。

近年來,學生參與“三創”有關競賽及大學生創新創業訓練計劃項目的人數和團隊數量與日俱增,通過競賽和項目的歷練,提升了參與者的創新創造能力,也培養其具備一定的職業素養。

2.5 制定多元考核方式

為體現課程的綜合效果并判斷學生的學習能力,重新制定了全面、客觀、多元的考核方式,該考核機制不僅重視考核結果,更重視學習過程[14]。以“學生能力產出”理念為出發點,改革后的總評成績由課內階段性考核和實踐結束后的期末考核兩部分組成,分數各占50%。其中,階段性考核主要包括基本考核和課外考核,其中基本考核主要包括出勤和每日任務完成情況,課外考核重在對學生參加各類“三創”競賽及課程思政方面的考核;期末考核則主要包括個人的課程設計報告書及團隊的現場答辯情況。

3 改革成效分析

3.1 課程達成度評價結果

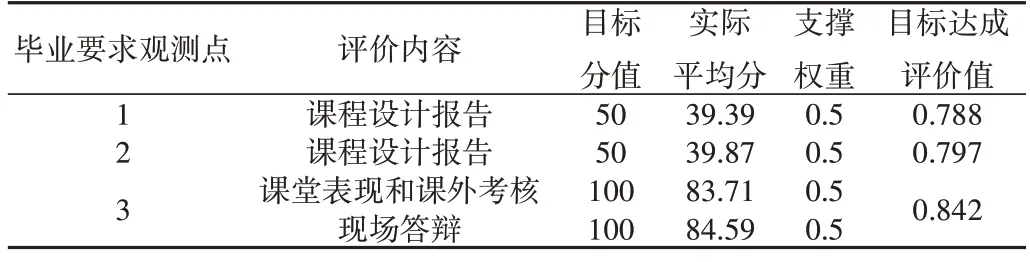

本輪課程改革于2022 年在2019 級軟件工程本科班(48 人)開展,結合2.5 節重新制定的多元考核方式,統計了實踐課的課程達成度情況。3 個畢業要求觀測點的最終達成值分別為:0.788、0.797 和0.842。具體評價結果如表3所示。

Table 3 Goal achievement value evaluation results表3 目標達成值評價結果

3.2 課程達成情況分析

根據表3 的測評數據可以看出,畢業要求觀測點1 的目標基本達成,學生基本掌握了實踐環節中涉及的基本知識,如靜態測試、動態測試、黑盒測試和白盒測試等,并能規范書寫課程設計報告書;畢業要求觀測點2 的目標基本達成,學生基本具備分析問題、解釋實驗結果的能力;畢業要求觀測點3 的目標達成,學生具備一定的小組團隊協作能力、解決復雜問題的能力及創新能力。

3.3 改革成效對比分析

該改革方案于2022 年首次進行試點,表4 給出了改革實施前(2021 年)和實施后(2022 年)的總評合格率、“三創”競賽數量及課程設計報告書書寫規范比例等成效對比數據。

Table 4 Comparison of the results before and after the implementation of the reform表4 改革實施前后成效對比

由表4 可以看出,通過改進團隊合作方式,增強了學生的團隊合作意識,大幅提升了其書寫課程設計報告書的能力;通過融入“三創”教育及課程思政元素,提升了學生的自主創新及實踐能力;通過多元的考核形式,提升了學生學習的主觀能動性及綜合素養。

4 結語

通過對軟件工程專業集中實踐性課程中存在的問題進行分析,面向工程教育認證需求和“三創”教育背景,對軟件質量保證與測試課程的設計實踐課進行了教學改革探索。實踐結果表明,該項舉措能有效提高學生學習的主觀能動性,很好地鍛煉了其團隊合作及組織管理等方面能力。在新工科建設環境下,對培養符合社會需求的綜合性應用型拔尖創新人才及工程技術人才有一定的促進作用。